关注课后练习,为文言文教学把脉定向

2020-06-28韩吉旺

韩吉旺

小学生学习文言文,往往会走向两个极端,要么是“不求甚解”,死记硬背;要么是“力求甚解”,将文言文翻译成详细的白话文,结果白话文读熟了,但文言文嚼碎了,文言文的意韵全无。文言文难学诚然有多种因素,但主要原因在于教师难以把握文言文教学的目标。

小学阶段文言文的学习,主要包括诵读、理解、感受。诵读,品文言文味;理解,释文言文意;感受,悟文言内涵。统编教材的一大特点是,教科书的编者在选文时就精心研究了文本内容,将能力训练目标和教学重点、难点渗透在课后练习之中。文言文的编排也是如此。通过梳理三至六年级共十二课十四篇文言文课后练习,笔者发现文言文课后练习大致可分为朗读类、理解类、感受类三种,进一步分析这些课后练习,就能够把握文言文教学的方向。

一、朗读类练习,品文言之文脉

统编教材文言文课后一般有三道练习题,其中第一题是朗读题。这是针对文言文“读”的练习。研读这些练习题,就会发现这些朗读题的题干表述已经暗含了读的脉络,明示了读的要求,提供了读的方法。这些“读”的练习,告知我们怎么去品文言之文味,把握文言之文脉。

1.厘清文言文读的脉络

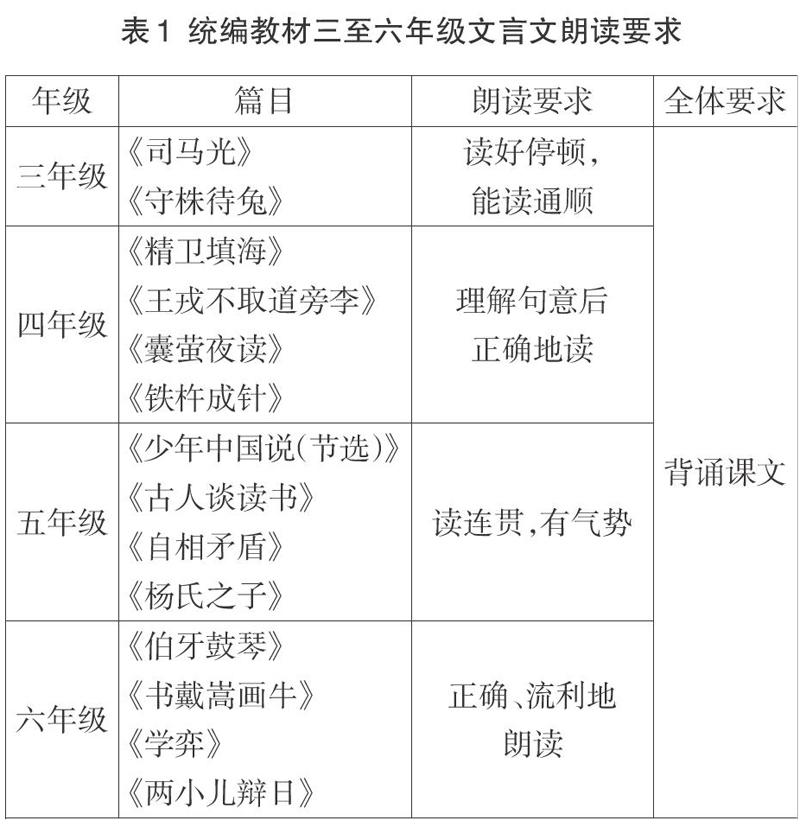

统编教材三至六年级十四篇文言文课后练习第一题都是朗读题,尽管各题的朗读要求不尽相同,但是朗读学习有一条清晰的脉络。(见表1)

从上表可以看出,统编教材文言文的朗读要求为“读好停顿,能读通顺——理解句意后正确地读——读连贯,有气势——正确、流利地朗读”。自古文言重断句,三年级上册的《司马光》是首篇文言文,因此,本文朗读的要求是读好词句间的停顿。后面编排的文言文朗读要求是在读好停顿、正确断句的基础上再将文言文读通顺。到了高年级,要求进一步理解文言词句含义后正确地读,再上升到读连贯、有气势。

2.把握文言文读的要求

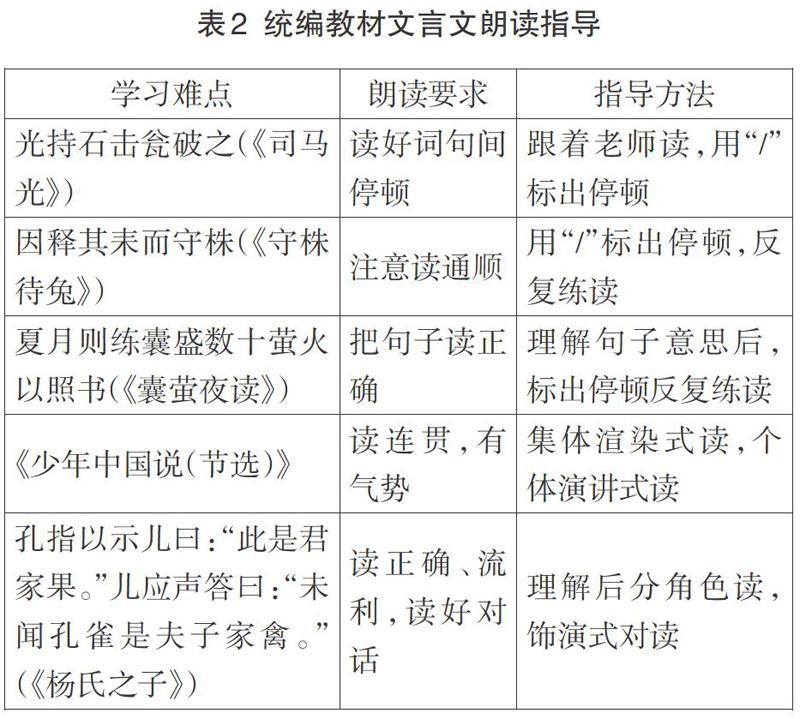

厘清了文言文朗读学习的脉络后,教师就可以展开朗读教学。明确各个年级文言文的朗读要求在哪个水平上,做到文言文的朗读既不拔高也不降低,针对每篇文言文的难句有的放矢地進行朗读指导。

表中的句子是每篇文言文中朗读的难点、重点。教学时,教师必须根据课后练习的要求,结合文言文内容,积极探寻合理的学习方法,予以重点指导。例如,五年级上册《少年中国说(节选)》就可以这样指导:先是教师范读,再让全体学生充满激情地自读,最后再集体渲染式地读,读出“天戴其苍,地履其黄。纵有千古,横有八荒”的宏阔旷远;读出“美哉我少年中国,与天不老!壮哉我中国少年,与国无疆!”的高亢激昂。只有突破了这些难读的句子,才能完成整篇文言文朗读学习的要求。

二、理解类练习,把握文言之意脉

梳理统编教材文言文的课后练习,我们能够看出,理解文言文的学习可以有三种方法。

1.借助注释,理解文言文

第一,借助注释,讲述故事。文言乃是白话的母体、底片,二者的修辞、语法、词汇是一脉相承的。小学阶段选编的都是比较浅易的文言文,学生能够结合文言文注释“用自己的话讲讲这个故事”,将文言文变成自己的语言,然后通过讲故事的形式内化。《司马光》《精卫填海》《王戎不取道旁李》《自相矛盾》《书戴嵩画牛》等故事性的文言文有情节、有趣味。这些文言文的课后练习要求借助文中注释,大致了解整个文言文讲的是什么,再以故事的形式讲出来。这就是通过“借注释、明句意、讲故事、解文言”的方式来内化文言。

第二,借助注释,理解文章大意。例如,《少年中国说(节选)》《古人谈读书》《杨氏之子》等课后练习中都有这方面的要求。这表明理解文言文在粗犷式讲故事的基础上又进了一步,要初步概括出文言文的大意,初步归纳出文言文表述的主要内容。

第三,借助注释,把握主旨。例如《守株待兔》课后练习“借助注释读懂课文,说说那个农夫为什么会被宋国人笑话”,《杨氏之子》课后练习“借助注释了解课文的意思,说说从哪可以看出杨氏之子的机智”等。这些课后练习题的题干暗示了我们把握文言文内涵的路径:先借助注释,把课文读懂,了解课文意思,再根据所提出的问题进行思考。

2.巧用方法,理解重点字词

文言文学习与现代文学习不同之处在于,现代文学习一般是先理解文中的关键词、重点句,再理解整个文章的大意,在小学阶段学习文言文却相反。在小学阶段,在老师的指导下,借助注释,学生能够大致了解文言文的意思。但是文言文里面有一些生僻的字词,古今意义不同,学生难以准确地理解。因此,小学文言文学习的初始阶段一般是先借助注释大致了解内容,到了高年级,文言文的学习有一定的基础后,再以各种方法深入理解文言文中一些重点字、生僻字的含义,所以理解重点字的含义一般放在高年级进行。课后练习给出了三种理解文言文重点字词含义的方法。

第一,组词法。用于古今字词意义相近者。例如,四年级下册《文言文二则》课后练习,可用组词的方法来学习:

照样子,填一填。

胤恭勤不倦。(疲倦)

家贫不常得油。()

世传李太白读书山中,未成,弃去。()

这些字虽然用在文言文中,但是字的意思古今相近,联系上下文从字面上就能理解。教学时,教师可以引导学生用组词的方式,来理解加点字词的含义。

第二,猜测法。字义前后联系紧密,根据文意能够猜出字义。例如,《自相矛盾》课后练习有这样的要求:

联系上下文,猜测加点字的意思。

誉之日:“吾盾之坚,物莫能陷也。”

其人弗能应也。

不可同世而立。

只要联系上下文来想一想,就能够猜想和推测这些加点字的含义。这与学习现代汉语一样,猜测法在文言文的学习中同样适用。

第三,结合语境法。例如,《文言文二则》(《学弈》《两小儿辩日》)的课后练习:

联系上下文,说说加点字的意思。

通国之善弈者也。

思援弓缴而射之。

孔子不能决也。

这里字词的理解就体现一个过程:教师指导学生先通读整篇文言文,熟读之后,能够大致了解文章的含义;然后联系上下文的语境揣摩某个文言字词的意思;最后查找工具书、汉语学习资料等进行验证。学生通过这一连串的方法学习后,就能对文言文中加点字的意思理解得更深入。

理解文言文中难字的方法是“由字组词”到“联系上下文理解”,由“猜测”到“验证”。随着文言文学习的深入,今后学生对文言字词的理解方法还有:古今同义,可以通过字面意思理解;古今异义,可以通过查阅古汉语字典来理解;通假,可以运用查找资料、古今对比的方法理解。

3.资料链接,拓展文言文之意

三年级下册《守株待兔》课后有阅读链接《南辕北辙》,六年级上册《文言文二则》(《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》)课后有资料袋“知音”的故事。一个是类比式的寓言故事,是“待兔人”和“北辙人”两个相似的“愚人”,另一个是课内文言文《伯牙鼓琴》的阅读延伸。无论是相同的寓言类比阅读,还是针对文言课文的阅读延伸,都利于学生加深对文言文的理解,拓展文言文之意。教学中,教师要以课文的资料袋、阅读链接为引导,激发学生积极扩展阅读,初步学会阅读方法,即由仅限于一篇课文的阅读,扩展到查找课文资料的阅读,再拓展到与课文有关联的材料的阅读。这就使阅读由最初的读一篇文言文这个“点”,到查阅与文言文相关的资料这“一条线”,再到阅读相关联的多个角度、多个层面的材料这个“立体的面”。以这种阅读的方法丰富对文言文的理解。所以,资料袋和阅读链接,不仅仅有助于我们更加深刻地理解文言文,更重要的是引导学生习得立体化的阅读方法,引导学生由课文层面的阅读向文化层面的阅读迈进。

三、感受类练习,领悟文言之旨趣

《义务教育语文课程标准(2011年版)》指出,阅读浅易的文言文,重点考察学生的记诵积累,考查学生能否凭借注释和工具书理解诗文大意。认识中华文化的丰厚博大,汲取民族文化智慧。

熟读十四篇文言文,笔者发现,这些文言文有的是寄寓深刻道理的寓言故事,有的是含有美好向往的神话传说,有的则表现了古代少年的聪明才智和勤奋好学,等等。学习文言,品其文味,解其文意,感其文旨。学生在认识文言文的语言形态和独特样式的同时,感受中华传统文化。同时,小学阶段学习文言文,不仅仅是为更高学段的学习打基础,更重要的是让这些精练的文言文所表达的文化浸润心田,成为学生发展的文化基石。

在小学阶段,怎样感悟文言文的旨趣?课后练习也给出了方法。

1.比較,感受文字之精练

《司马光》课后练习第三题“这篇课文的语言和其他课文有什么不同?”这是引导学生将文言文的语言形式与学生平常所学习的现代文语言形式进行比较。通过对比古今语言形式,学生能够感受出文言文用字之精练。《司马光》一文共30个字,就把“司马光砸缸”这个故事记录了下来。其实,司马光砸缸这个故事,很多学生在幼儿园或家里应该熟悉了。现在阅读这个故事的文言文,学生会发现文字这么少,这么少的汉字是怎么表达这么有趣的故事的呢?老师在引导学生感受文言文“字则维少”“意则维多”的同时,还可以在比较中激发学生对文言文语言形式的学习兴趣。

2.交流,感受故事之情趣

统编教材的多篇文言文课后练习都提出了“和同学交流”的学习要求。提出这样的要求,主要是引导学生不要抱着一些解释类的教辅书不放,而是要积极地与同学交流,活学文言文。不仅仅是如此,这种交流的学习方法,更能够让文言文的教学从以教师为主体的翻译式讲解形式向以学生为主体的感悟式学习形式转变,让课堂教学真正体现“生本”的理念。

例如,《守株待兔》课后练习要求:“读读‘阅读链接,和同学交流:故事中的坐车人错在哪里?”《精卫填海》课后练习要求:“精卫给你留下了怎样的印象?和同学交流。”这些交流问题都是开放性的,学生可以根据自己对文言文的理解与其他同学展开交流,在交流中碰撞、思考,逐渐由感性走向理性,逐渐认识到这些寓言和神话故事蕴含的道理,同时还能在与同学交流中获得学习的乐趣,在同学们的“你一言我一语”中感受文言故事的情趣。交流,不仅仅是一种好的学习方法,更是体现学习是“交往对话”的现代教育理念。

3.演绎,感受思辨之智慧

学习文言文,一般我们首先想到的是怎样将文言文翻译成白话文。殊不知,翻译式学习是一种静态的学习。由翻译到演绎,能让文言文字词鲜活起来,能让文言故事灵动起来。所以,由“译”走向“绎”,是引导学生学习文言文的有效方法。

统编教材多篇文言文课后练习都有讲故事的要求,当然,课后练习明确表示要“借助注释”“结合注释”来讲故事。这就说明,这里并不是一般意义上的“讲故事”,而是通过讲故事的方式来理解文言文。但是,如果仅仅是结合注释把文言文字面上的意思翻译出来,那讲出来的知识是死板的,也就失去了故事的情趣。这时候,我们就可以把“讲故事”再往深里走一步,变成“演故事”。演绎,体现学生主体的教育观念,让学生对文言文的学习由理解内容走向感悟内涵的深度。