浅谈煤灰熔融性测定影响因素

2020-06-28苏会粉吴亚奎

苏会粉 吴亚奎

(黔希煤化工投资有限责任公司分析化验中心,贵州 毕节551500)

航天炉炉体一般煤灰流动温度指标控制在1250-1450℃左右,当灰熔点流动温度低于1250℃时,燃烧后灰渣流动性太强,炉膛壁不容易挂渣,易造成装置不安全运行;当灰熔点流动温度高于1450℃时,燃烧后灰渣流动性太差,造成排渣困难,同时会导致气化装置氧耗增加,因此把灰熔点温度控制在指标范围内,才能维持装置长周期并达到满负荷安全运行。但在实际采购过程中把煤质灰熔点控制在1250-1450℃左右,缩小了供销公司煤炭采购范围,容易造成原料煤紧缺,没有合适的煤可用。为了避免此现象,除了了解煤质本身性质外,通过人为方式对不同性质煤样进行配煤使用,或对高灰熔点煤样进行添加助溶剂,以达到最佳使用温度。

1 煤质本身性质影响灰熔点

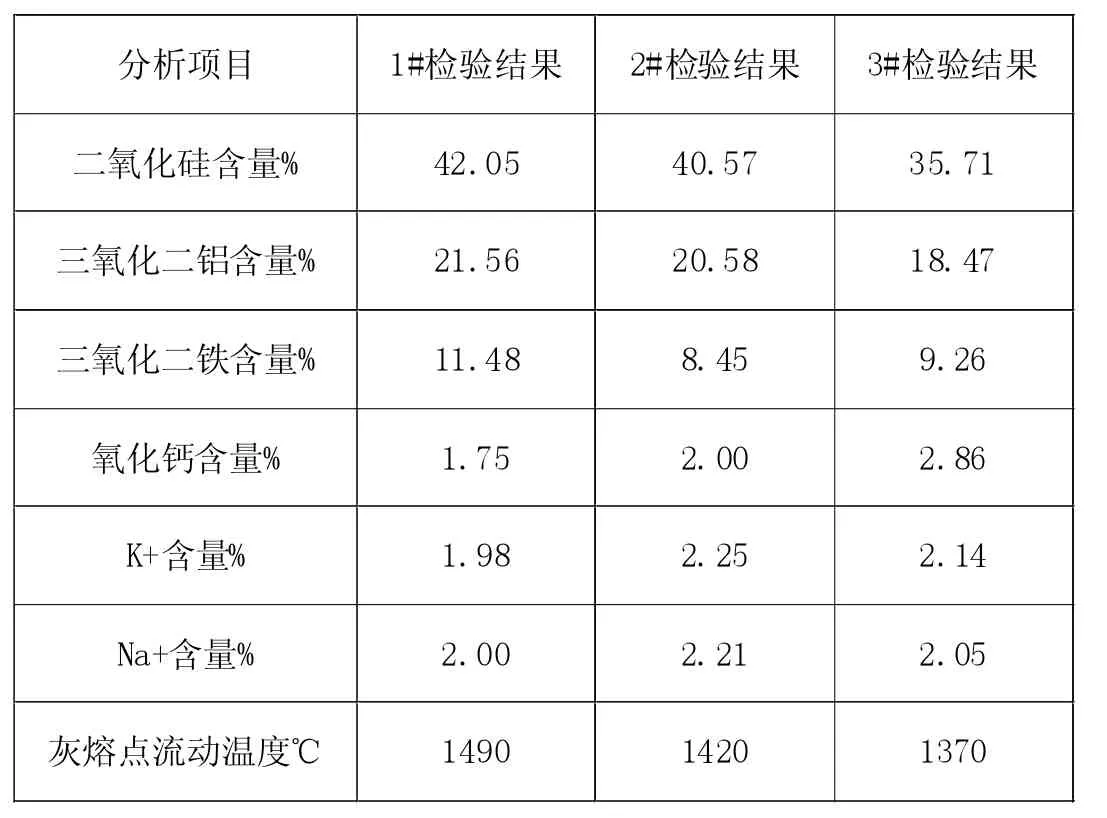

煤样经810℃马弗炉燃烧碳化后,煤中矿物质变成了人们所说的灰分,而灰分的组成决定其灰熔融性温度的高低。灰分组分中,分为酸性物质、碱性物质以及中性物质,酸性物质如SiO2、Al2O3成分增加使得灰分中灰熔点升高,碱性物质如Fe2O3、CaO、MgO、Na2O 及K2O 成分增加有利于降低灰分灰熔点,中性也就是两性物质如TiO2对灰熔点的影响不大。SiO2在煤灰中的含量最多,占到30%~70%,SiO2含量在40%以上的煤的灰熔点较含量在40%以下的灰熔点普遍高100℃左右。Al2O3在煤灰中含量较SiO2的少,在煤灰熔融时起到“骨架”作用,含量越多,煤灰熔点就越高,当其含量超过40%以上时,无论其他组分如何变化,煤灰熔点必然超过1500℃。Fe2O3含量变化很大,一般为5%~15%,起到降低灰熔点作用。CaO 的变化量很大,最高达30%以上,一般起到降低灰熔点的作用,因为CaO 和SiO2可形成低熔点的复合硅酸盐。但是,当含量增加到一定程度时,反而能使灰熔点显著升高。MgO 含量较少,一般不超过4%,起到降低灰熔点作用。Na2O、K2O 的含量很少,但均能起到显著降低灰熔点的作用。

对于液态排渣的气化炉,气化操作温度要高于灰熔点流动温度的100-150℃。如果灰熔点过高,是必要提高气化炉温度,从而影响气化炉的运行,因此,对于高灰熔点的煤,一般通过添加助溶剂来降低煤的灰熔点。

灰渣成分分析实验数据

2 测定过程存在的影响因素

煤灰熔融性定义是将煤灰放在某高温的条件下,使其达到熔融的状态的温度,习惯上称作灰熔点。由于煤灰是多组分混合物,没有一个固定的熔点,而只有一个熔融的温度范围,因此,它不是用1 个温度点来表示,而习惯用四个温度来衡量,即煤的变形温度(DT)、软化温度(ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT)才能比较确切地表示[2]。

实验过程是将原料气化煤经过破碎、过筛、缩分、混匀成煤粉,经过815℃灼烧进行灰化,将灰化后的煤灰进行研磨,使粒度小于0.2mm;然后将煤灰制作成高20mm,底边长7mm,锥体一侧面垂直于底面的三角锥体,将灰锥固定在灰锥托板的三角坑内,在一定的气体介质中,以一定的升温速度加热,观察灰锥在受热过程中的形态变化,观察并记录它的四个特征熔融温度[3]。但在实验过程应消除以下存在干扰因素:

(1)对煤样要求:灰化煤样必须达到粒度≤0.2mm 的空气干燥煤样,并采用缓慢速灰化法,以保证煤样完全灰化完,不受其他物质干扰。

(2)对灰样粒度要求:根据国标GB/T219-2008 标准规定,灼烧恒重后的灰样,应研磨至≤0.1mm,否则,过粗灰样,制作的灰锥就疏松,造成测定值偏低。

(3)对工具要求:灰锥成型后必须用脱脂棉把摸具、石英板、刀片擦拭干净,以免影响下一个样品。

(4)对灰锥外型要求:灰锥在制作过程必须压实,不能存在边棱残缺,或灰锥没有尖等现象。

(5)对炉膛灰锥放置位置要求:现在我公司所用的测定仪器为开元灰熔点快速测定仪,采用摄像机全程录像,并通过显示屏观察灰锥变化,因此灰锥在炉膛放置位置要保证摄像头能全部采集到。

3 结论

通过理论数据和实验数据对比:酸性氧化物具有提高煤灰熔融温度作用;碱性氧化物却呈现降低灰熔融温度作用。同时通过准确有效分析数据提前预知煤种灰熔点,通过配煤或添加助溶剂方法,改变和控制煤的灰熔融性温度,使工艺运行达到最佳状态。