隋唐丝路文化传播中须弥座图像适应研究

2020-06-23刘令贵

刘令贵

摘要: 须弥座经丝绸之路传入中国,象征须弥山宇宙空间观,在隋唐时期从塔座延伸至殿座,融入中国传统文化等级制度中。文章从文化传播的适应理论出发,研究隋唐丝路文化传播中须弥座作为媒介融合演进的文化表现,通过案例研究和类型分析其形制及纹饰的图像演变,进一步佐证丝路艺术呈现中国化和世俗化的融合趋势。须弥座在隋唐时期从塔座到殿座的适应表明,传播的载体和动力是影响文化适应的重要因素,佛塔为其发展演变提供传播媒介基础,涅槃学说的广泛传播为其奠定了文化基础。

关键词: 丝路;文化传播;须弥座;佛塔;涅槃;文化适应

Abstract: Sumeru Pedestal was introduced into China through the Silk Road, symbolizing the concept of space of Sumeru Mountain, extending from the tower seat to the temple seat in Sui and Tang dynasties, and integrating into the traditional Chinese cultural hierarchy. Based on the adaptation theory of cultural communication, this paper studies the cultural expression of Sumeru Pedestal as a medium in the communication of Silk Road culture in Sui and Tang dynasties. Through case study and type analysis of the image evolution of its shape and decoration, it further proves that the Silk Road Art presents the integration trend of sinicization and secularization. The adaptation of Sumeru Pedestal from the tower seat to the temple seat in Sui and Tang dynasties shows that the carrier and power of communication is an important factor affecting the cultural adaptation; the stupa provides a medium foundation for its development and evolution, and the wide spread of Nirvana theory lays a cultural foundation.

Key words: Silk Road; cultural communication; Sumeru Pedestal; stupa; Nirvana; cultural adaptation

隋唐丝路艺术作为文化载体将中华文化与丝路沿线各国的异质文化相互适应,呈现文化艺术融合发展的繁荣景象。文化传播的适应理论强调本土文化和外来文化的交互影响,丝路艺术作为古丝绸之路文明传播的载体,积极扩散推动了不同文化和民族的相互适应和共同繁荣,以不同门类特有的语言和表达方式,展示了人类在漫长而宏阔时空中的历史内涵和文化精神[1]。须弥座是丝路艺术中独特的建筑和图像艺术,是不同文化相互适应和融合发展的结果。根据梁思成先生《台基简说》的考证,中国的须弥座最早见于南北朝,在早期主要应用在石窟佛座上,后来逐渐应用在塔座上,其文化传播依据“诸行无常,诸法无我,涅槃寂静”的佛教思想内涵,受犍陀罗佛教美术影响经古丝绸之路传入中国。而后在隋唐时期得到了长足的发展,逐渐由外来文化象征演变为中国特有的建筑文化,由敦煌莫高窟第231、361窟壁画可见,须弥座在唐代已成熟应用于重要建筑中,并被认同为较普通台阶更高级的建筑形式。究其原因,笔者认为需要从佛教文化传播的动因研究隋唐时期特定丝路文化的传播影响机制,加以造型和图像演变视角佐证,以揭示须弥座脱离佛塔母体逐步应用到其他重要建筑的文化原因。

1 研究概述

1.1 理论框架

适应理论是文化传播的动力理论,强调一种文化只有适应另一种文化的需要,才能在另一种文化环境中发生传播。就隋唐丝绸之路而言,佛教文化是影响能否在中国文化中传播和发展的主动因素,只有选择适应隋唐文化的特色,并对其文化采取依附和应变,才能有利于广泛传播。国际知名的跨文化心理学家John W.Berry将本土文化和外来文化作为两个相对独立的维度,研究两者交互影响过程中不同文化适应的类型[2]。其中融合是文化适应过程中最理想的策略,一方面重视保持本土文化特征,另一方面积极融入外来优秀文化成分。以文化传播视角研究丝路艺术的形式演变,可以揭示其形式应用与发展的文化动因,探视须弥座形制和纹饰演变与文化的关聯,为文化传播的适应理论提供来自丝路艺术的材料佐证。

1.2 须弥座解说

为揭示隋唐须弥座由宗教场合延伸至社会场合的原因,首先对研究内容作以简单概述。古希腊和古罗马工匠所创造的须弥座,几世纪后竟辗转万里带到了中国,继续在原有形式上发展演变,经过文化的传播和融合,又形成了独具中国特色的建筑形式[3]。早期的印度佛教雕塑中,佛陀并没有具体的形象,直到犍陀罗时期因希腊人的统治,其艺术风格逐渐由象征转为具象。在古希腊文化和印度佛教文化的影响下,约在公元前2世纪时期孕育了犍陀罗文化,其最大贡献在于创造了佛陀形象,在佛像下雕刻仰俯莲花座,这是须弥座的艺术来源。而“须弥”二字最早见于佛教典籍,是古代印度神话中的圣山——喜马拉雅山的名字,须弥山是梵文Sumeru的音译,意为“妙高”“安明”“善积”等。《长阿含经》《阿毗达摩俱舍论》等佛经中对须弥山的世界空间布局有详细记载:世界以“须弥山”为中心,周匝环绕“九山八海”“四大部洲”,日月绕其旋转[4]。由此,须弥座是一种上下部分凸出、中部凹进,象征须弥山宇宙空间观的基座。

2 须弥座传播与丝路文化关联

隋唐时期文化上广泛吸收异域外来文化,加强多元文化融合,为佛教中国化和世俗化发展提供了前所未有的发展契机。隋唐两朝代绝大多数统治者皆对佛教持包容和支持态度,国内寺院众多、佛塔林立,据相关史料记载,“右隋普六茹杨氏二君,寺有三千九百八十五所”“凡天下寺总五千三百五十八所”,现在虽难以佐证隋唐时期佛寺确切数量,但可以肯定佛教在隋唐时期发展进入了鼎盛局面。由此可见,众多佛教建筑作为传播载体为须弥座的广泛应用提供了有利条件。佛塔最初选用须弥座作为天地之界有其宗教原因,除须弥山宇宙空间观的思想内涵以外,宫治昭先生认为凡是表现佛传涅槃的场合,出现的都是佛塔,不仅因为释迦涅槃、荼毗之后建造了佛塔,而且只有佛塔本身才能真正体现“佛教理想涅槃的实现”,佛塔是最好的涅槃象征[5]。同时,释迦涅槃之后遗存的舍利,佛教信徒皆建塔以供之,“强调舍利塔之重要是因为见此即如佛陀之现身”[6]。因此,佛塔本初就寓意佛陀的涅槃。佛教的造型艺术是从建筑石质的舍利塔开始的,第一次出现在阿育王时代,是在北印度普通民众中发展起来的佛教文化的形象表现[7]。须弥座象征的宇宙空间观在文化上契合了佛塔本初的涅槃思想,在功能上也符合佛塔建筑稳定之需要。总之,从佛塔选择须弥座开始,象征宏大无际空间观的须弥座已成为佛塔涅槃整体艺术的组成部分。

如果说佛塔象征涅槃影响在隋唐时期的普及,为须弥座进一步的应用和传播提供了媒介基础,则涅槃学说在隋唐时期的文化适应为其提供了传播动力。从文化传播的适应理论考察,涅槃学由古丝绸之路传入中国,虽在东晋时期随着《涅槃经》的汉译而逐步流行,但文化的认同和接受需要有个适应过程。由敦煌莫高窟第427、280、295窟壁画可知,到了隋代涅槃图像数量逐渐增加,由原来作为佛传图的一部分转变为完全独立的单幅涅槃经变,这是涅槃信仰的产物,说明从隋代开始涅槃学说进一步深入民间[8]。由第148、158、332等窟的涅槃图像在表达方式上出现了塑绘结合,构图上以连环画式呈现全新表达,进一步体现中国绘画特征。又在克孜尔石窟第8、27、178等窟中的涅槃图像出现了极具世俗化的场景,“似乎是现实生活中类似场面的移植,极富生活气息”[9]。与此同时,麦积山石窟、榆林石窟、西千佛洞、宁夏须弥山石窟等涅槃图像同样表明涅槃思想在隋唐时期的辐射影响力极大,进一步反映了涅槃经在隋唐呈现中国化和世俗化的文化适应选择。隋唐时期涅槃学说的广泛流传促进涅槃经变的产生和发展,同样,涅槃图像也推动着人们对涅槃学说的理解和探索,有利于佛教思想对中国本土文化环境的不断适应。

随着隋唐时期佛教的中国化和世俗化,大乘佛学所含有的无限意识也通过新的具象形式在民间扩散[9]。就佛塔本身造型而言,隋唐时期多采用四方形平面形制,主要适应了中国木构架建筑的结构形式,即便是砖石结构塔也通常采用仿木构造处理,由遗存至今的大雁塔、香积寺塔、玄奘塔等可知,通过造型处理去仿制隋唐木构造的主梁、斗拱的具象表现,体现了外来文化不断适应本土文化的过程。佛塔最初形制采用覆钵式的窣堵坡,其造型规律遵循须弥山宇宙空间观,多以圆形基座喻示大地,半球覆钵体喻示天宇,塔顶平台喻示佛陀,中心竖杆喻示宇宙的轴线,相轮华盖喻示诸层天界,整个佛塔如同须弥山世界,是涅槃的象征和宇宙的象征。这说明佛塔自创立之初就以有形来表达无限,通过对各种形制和图像的造型处理赋予佛教无限的衍生义。同样受须弥山宇宙空间观影响,佛塔须弥座图像多见于丝路沿线各石窟中,由敦煌莫高窟和云冈石窟的佛塔图像可知,须弥座在形制上多采用上下凸出,中间凹进的造型规律,具有承接天地空间的趋势。隋唐时期其表面常以莲花纹、忍冬纹、椀花结带等装饰,是以不断循环的具象形式象征无限的涅槃和宇宙空间观的具体表现。须弥座本身形制和纹饰清晰,具有造型艺术基本的构成元素,是以具象喻示无象,以有形来表达无形,通过造型艺术促进和启迪人们对须弥山空间观和涅槃学说佛教教义的理解和领会。

3 须弥座形制及纹饰演变

须弥座由丝绸之路传入中国,起先出现在石窟佛座上,后逐步应用在塔座,在隋唐时期成为坛庙、宫殿的高级建筑台基常见形式,融入中国建筑文化等级制度中,沿袭“佛座—塔座—殿座”的发展演变规律。综上所述,须弥座在隋唐时期由塔座应用到殿座即受传播媒介佛塔的傳播影响,又和涅槃学说作为文化传播的内在动因有关,同时遵循大乘佛教无限意识,造型上以具象形式表达无限,传播须弥山宇宙观的内涵思想。受此影响,须弥座形制和纹饰演变遵循上述丝路文化,进一步佐证丝路艺术呈现中国化和世俗化的融合趋势。

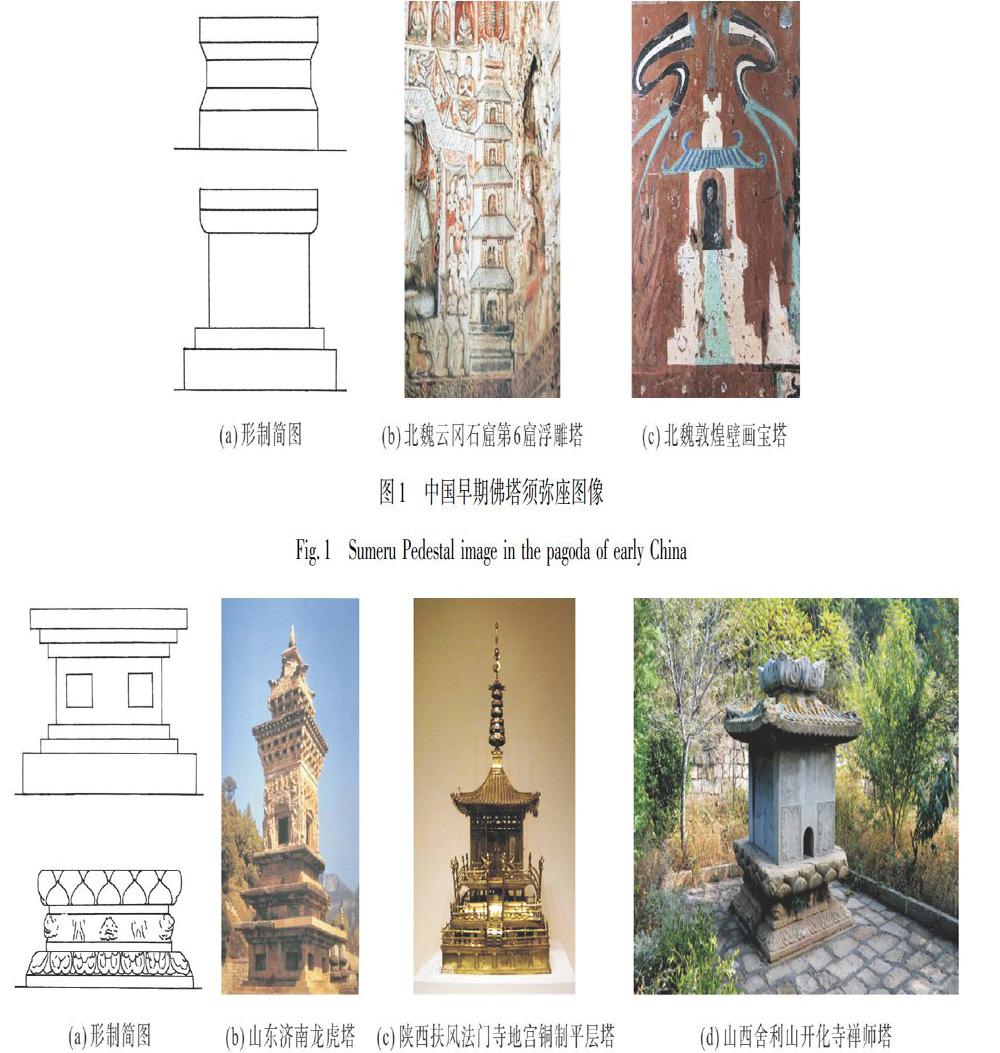

须弥座从产生之初就具有相对统一制式和视觉造型特征,在印度早期采用栅栏式基座,后受犍陀罗文化艺术影响,逐渐确立上下部起线的叠涩座,形成具有丝路文化传播影响的主流形制。依据《营造法式》的规定,须弥座各部位名称自下而上通常包括角圭、下枋、下枭、束腰、上枭、上枋等结构部位,各部分对应不同的纹样装饰,共同构成完整的须弥座。须弥座随佛教传播沿丝绸之路传入中国,在南北朝时期就已应用到塔座,其立面轮廓简洁,上下部均为直线叠涩挑出,中间是束腰,其造型完整,形象朴素,跟佛座图像接近。在云冈北魏石窟第6窟、9窟中浮雕塔下的须弥座中,可以看见它在中国的早期形制,整体风格朴实古拙,叠涩层数量不多。在隋唐时期,外来文化交流频繁,佛教艺术空前发展,须弥座发展变化较大,整体高度增加,叠涩层数量增多,特别是下部叠涩层变化丰富。在现存隋唐时期完整的佛塔须弥座中,河南登封净藏禅师塔、山东济南龙虎塔、山西舍利山开化寺禅师塔可见基本形制,陕西扶风法门寺地宫出土的铜制平层塔和汉白玉阿育王塔有精致完整的须弥座,是该时期典型代表。须弥座应用为殿座较普通台基高级的具体表现有两方面:一方面从位置经营和造型处理上格外重视,由敦煌莫高窟第14窟和85窟壁画佛塔所见,须弥座只作为位于建筑群中轴线上殿堂的基座,且上下叠涩各数层,悬挑外出阔大,整体立面占比分量重,较普通台基高出很多。而普通台基形式多以砖砌,素方台无饰面,立面占比分量轻,由西安大雁塔门楣石刻上的佛殿可见该时期中小殿屋常采用的普通台基形式。另一方面在装饰细部上格外精致,从敦煌莫高窟第231窟和361窟壁画佛塔可证,不仅表现出在须弥座束腰上下同时施加仰莲和覆莲,并与上下枋一起施以彩绘。而且还在中间束腰部分内镶壶门,出现立柱分割壁间的形式,装饰纹样也丰富多样,成为这一时期须弥座的最高级形式,说明在唐代时期该种形制已发展成熟。图1为中国早期塔基须弥座图像,图2为隋唐时期塔基须弥座图像。

由须弥座从塔座到殿座的演变分析,须弥座在规划空间上沿中轴线布局,在造型形制上采用高台基和重装饰特征,说明须弥座在此时期已经体现出中国传统建筑布局思想,是隋唐本土文化在建筑文化和等级制度上进一步融合的表现。

纹饰作为传播媒介具有典型符号性特征,在丝路文化传播过程中发挥重要作用,研究梳理隋唐时期须弥座纹饰发展演变,不仅集中反映该时期佛教文化传播印迹和工艺制作水平,而且为须弥座的中国化和世俗化特征提供材料见证。佛塔须弥座纹样较于佛像、其他小品须弥座不尽相同,受工艺、材料限制,须弥座纹饰整体上形式表现更为精炼简洁,纹样选择更为固定统一。佛塔须弥座早期阶段装饰内容较为简单,大多素面无饰或少饰,与佛座须弥座十分相像,是受早期外来佛教主流文化影响的结果。由云冈北魏石窟浮雕塔须弥座可见,在束腰上下仅强调几层水平线条,其立面基本上素面无饰,或仅有一些简单的忍冬纹、莲花纹加以点缀。由现存的图像可以看出,这种简洁的装饰风格一直到了隋代仍然非常普遍[10]。但值得肯定的是,在须弥座产生早期,带有外来文化特征的莲花纹、忍冬纹等纹饰随佛教传播至中国,且图案形态相对成熟,广泛应用在菩萨头冠、佛像衣饰、佛龛列柱、建筑构件中。而没有广泛成熟应用到须弥座上的原因,正说明在唐代之前,佛塔须弥座由外来文化适应本土文化的过程还在进行,未得到充分融合。

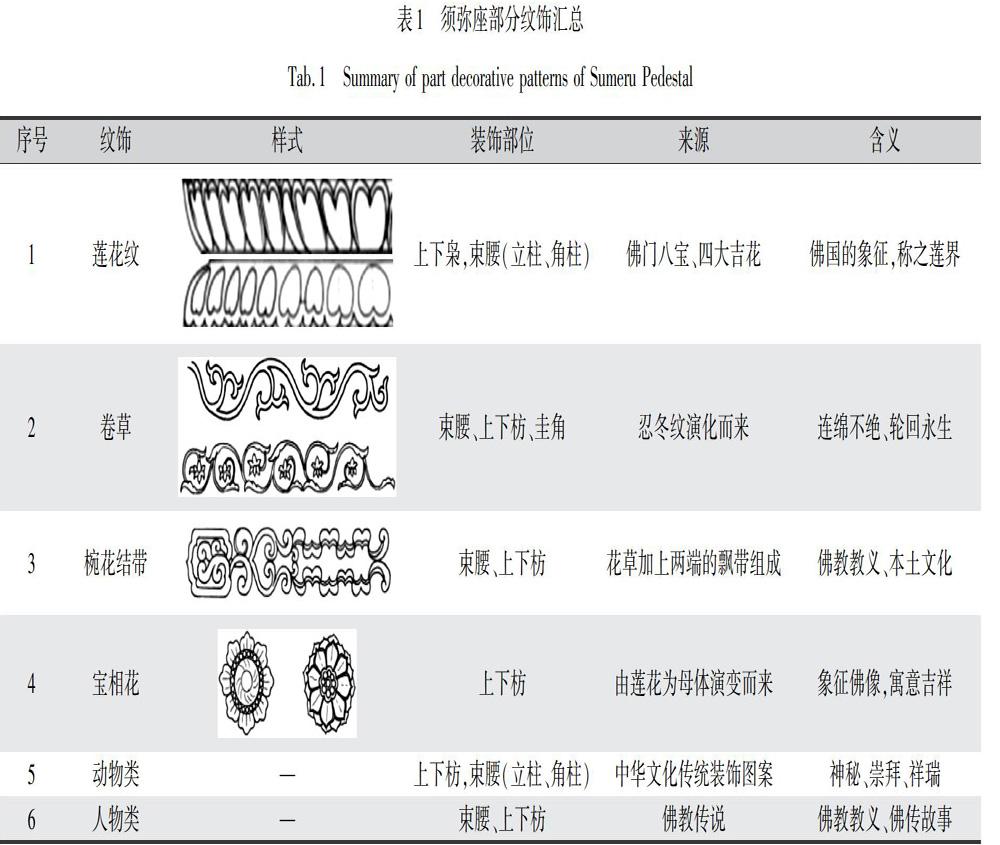

迨至唐代,由于对外开放政策的促进,使得丝路文化交流的规模、程度前所未有,促进了不同文化艺术的融合发展。须弥座造型开始复杂起来,装饰纹样也更为丰富多样,叠涩层增多,束腰部位显著增高,并有小立柱将之分成几部分,镶嵌壶门,雕刻着花草纹样或佛家人物,束腰立柱一般雕刻为“玛瑙柱子”或“金刚柱子”形。通过对已有遗存佛塔和石窟图像的须弥座考察发现,主要有莲花纹和卷草纹为其代表,造型饱满优美,线条流畅繁复。莲花纹是须弥座最常用的装饰图案,早期艺术风格受外来文化影响,北魏云冈石窟须弥座中莲花纹为单莲瓣,造型粗实宽肥,瓣叶凸出,外来风格明显;隋唐时期须弥座上下枭部分常用莲花纹装饰,尤其以仰莲和覆莲居多,区别于北魏时期石窟图像的对分式莲瓣形态,莲花叶片形状如桃子造型,造型浑圆肥大,雕刻立体感强,常以双线强调其轮廓,可以说是本土文化与外来文化相互适应的结果。此时期的莲花纹开始走向与世俗生活相关的纺织品,由敦煌石窟壁画中唐代供养人的衣饰和考古出土的莲花绫上可见,佛教文化与世俗文化的彼此渗透[11]。主要由莲花纹影响、多类花卉集合而成的宝相花也出现在须弥座中,常在上下枋予以装饰,呈中心放射状排列,象征佛像,寓意吉祥,因此也成为唐代时期经典的装饰纹样。忍冬纹是丝路文化传播中常见的外来纹样之一,在魏晋南北朝时期被广泛运用。而在隋唐时期,传统造型与本土文化融合,逐渐发展演变为具有中国特征的卷草纹样,须弥座上下枋也常采用该纹样装饰,造型上注重体积感的塑造,构图上注重变化多样,各种花朵叶片雕刻精美,轮廓线条流畅。它生动表现了植物特有的生命力,其独特的“S”型构图形成了一种连绵不绝、轮回永生的艺术效果[12],是以具象形式表达无限意识佛教思想的代表纹饰。另外,壸门里雕刻多种纹样,既有佛教人物题材,也有民间动物题材,其形态各异,图像精致,彰显隋唐时期艺术风格的恢弘与气魄。表1为须弥座部分纹饰汇总。

须弥座形制和纹饰随着佛教在中国的融合发展发生着改变,形成了一个由简至繁的变化过程。在北魏时期整体风格朴实古拙,外来文化特征突出,在隋唐时期受佛教本土化和世俗化影响,其艺术特征经与中国本土文化融合发展,最终形成独具中国民族特征的台基形制和装饰纹样。须弥座形制和纹饰在中国适应演变的过程,反映了当时人们对丝路文化和佛教观念的认知,体现了中华民族开放包容的文化精神。

4 结 语

由须弥座形制和纹饰的发展演变可以看出,须弥座跟其他丝路艺术一样,在隋唐时期呈现中国化和世俗化的融合特征。须弥座在隋唐时期发生了功能性转变,由佛教场合延伸至社会场景,由佛座、塔座发展为殿座,逐步发展成为较普通台基更高级的建筑形式,追求中轴对称和等级制度应用,融入至中国傳统建筑文化之中,是外来佛教传播主流文化和隋唐开放包容的本土文化相互适应的结果。须弥座从塔座到殿座的应用表明,传播的载体和动力是影响文化适应的重要因素,隋唐时期寺院众多、佛塔林立为其发展演变提供传播媒介基础,涅槃学说的广泛传播为其奠定了文化基础。同时,受大乘佛教无限意识影响,促进了涅槃思想和须弥山宇宙空间观的图像具象表达。

在隋唐丝路文化传播中,通过须弥座图像的适应发现,须弥座是佛教外来文化形式与中国本土文化相结合的产物,在广域的丝路文化时空中不断演变、适应、融合,最终由塔座演变为中国民族特色的建筑台基形式。依据文化传播的适应原理,须弥座图像从简单型向复杂型发展,其文化元素也从单一型向复合型发展,外来文化不断适应本土文化,最终在丝路文化繁盛的隋唐时期呈现文化融合现象。另外,研究须弥座在开放包容的隋唐丝路文化下适应发展,有利于总结文化传播中艺术形式语言的演变规律,形成外来文化与本土文化交流融合的视觉文化。艺术图像作为文化传播的重要媒介,应该认真梳理本土文化脉络和文化渊源,立足于本土文化形成视觉审美和文化意蕴清晰的媒介范本,在文化双重维度下保持本土文化的视觉形象特征,分辨外来文化符号,坚持文化传播的优势扩散。

参考文献:

[1]程金城. 丝绸之路艺术论纲:基本问题与研究范式[N]. 中国科学报, 2019-08-21(03).

CHENG Jincheng. The thesis on the art of the Silk Road: basic problems and research paradigms[N]. China Science Daily, 2019-08-21(03).

[2]JOHN W B. Acculturation: living successfully in two cultures[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2005(6): 697-712.

[3]梁思成, 刘致平. 中国建筑艺术图集[M]. 天津: 百花文藝出版社, 2007: 6-7.

LIANG Sicheng, LIU Zhiping. Chinese Architectural Art Atlas[M]. Tianjin: Baihua Literature and Art Press, 2007: 6-7.

[4]达摩笈多. 起世因本经[M]. 东京: 东京大正一切经刊行会, 1925.

Dharmagupta. The Book of The Origin of The World[M]. Tokyo: All The Trade Fairs of Tokyo Dazheng, 1925.

[5]宫治昭. 涅槃和弥勒的图像学[M]. 李萍, 张清涛, 译. 北京: 文物出版社, 2009: 127.

GONG Zhizhao. Iconology of Nirvana and Maitreya[M]. Translated by LI Ping, ZHANG Qingtao. Beijing: Cultural Relics Press, 2009: 127.

[6]REGINALD A R. Buddhist Saints in India[M]. Oxford: Oxford University Press, 1994: 329.

[7]荣新江. 唐研究: 第二十卷[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015: 107.

RONG Xinjiang. Tang Studies: Volume 20[M]. Beijing: Peking University Press, 2015: 107.

[8]严耀中. 试说隋唐以降涅槃的图像表达[J]. 佛学研究, 2018(1): 181-190.

YANG Yaozhong. On the image expression of nirvana in Sui and Tang dynasties[J]. Buddhist Studies, 2018(1): 181-190.

[9]王建林, 朱荣英. 龟兹佛教艺术史[M]. 上海: 文化出版社, 2013: 157-160.

WANG Jianglin, ZHU Rongying. History of Qiuci Buddhist Art[M]. Shanghai: Culture Press, 2013: 157-160.

[10]杨新平. 浅谈须弥座[J]. 南方文物, 1993(1): 78-81.

YANG Xinping. A brief talk about Sumeru Pedestal[J]. Southern Relics, 1993(1): 78-81.

[11]张晓霞. 中国古代植物装饰纹样发展源流[D]. 苏州: 苏州大学, 2005: 93.

ZHANG Xiaoxia. The Development of Ancient Chinese Plant Decorative Patterns[D]. Suzhou: Soochow University, 2005: 93.

[12]闫琰. 北朝外来纹饰:忍冬纹探微[D]. 太原: 山西大学, 2006: 4.

YAN Yan. Foreign Decorative Patterns of the Northern Dynasty: A Study on Honeysuckle Pattern[D]. Taiyuan: Shanxi University, 2006: 4.