施肥对滨海平原单季稻秀水134产量和氮素利用率的影响

2020-06-23杨梢娜范国灿杨飞杨佳恒

杨梢娜,范国灿,杨飞,杨佳恒

(1.舟山市农业技术推广中心,浙江 舟山 316021; 2.舟山市农业科学研究院,浙江 舟山 316000)

水稻是舟山市的主要粮食作物,年种植面积在2 000 hm2左右。化肥施入对水稻有增产作用。然而,目前我国的肥料利用率偏低,氮肥利用率只有30%~35%[1]。近年来,随着各种新型缓(控)释肥料的应用与推广,肥料利用率有所提高。研究表明,施用缓释肥料可明显提高水稻产量和氮素吸收利用率[1-2],能较好地控制肥料中养分的释放速度,并将氮素吸收利用率提高到80%左右[2]。近年来,我国加快推广新型缓释肥,不仅可以节省施肥量20%~30%,同时还能在水稻上实现一次性基施,无需追肥或仅需少次追肥,简化了施肥技术[3],节省了人工成本。

为探索缓释肥对滨海平原地区常规单季晚稻产量、肥料利用率和经济效益的影响,特开展施用缓释肥、单因素配方施肥、常规施肥和不施肥的对比试验,以便指导种植户科学施肥,从而提高肥料利用率,减少面源污染,为缓释肥在水稻上大面积的生产应用提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试水稻品种为秀水134,系单季常规晚粳稻,由嘉兴市农业科学研究院等单位育成。

供试肥料包括稻坚强缓释肥(N 26%,P2O510%,K2O 15%)、尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O516%)、氯化钾(K2O 60%)。

试验于2018年在舟山市农业科学研究院(原舟山市农林科学研究院)基地(30°07′50″N,122°05′16″E)进行,地处北亚热带南缘,属海洋性季风气候,常年平均气温15.6~16.6 ℃,年降水量927~1 620 mm,年日照时数2 101~2 302 h。土壤类型为淡凃泥田,基本理化性状:pH值7.21,有机质35.11 g·kg-1,全氮2.21 g·kg-1,碱解氮184.3 mg·kg-1,有效磷15.39 mg·kg-1,速效钾186.2 mg·kg-1。

1.2 处理设计

供试水稻品种于2018年5月29日播种,6月24日按照20 cm×20 cm的规格移栽,11月10日收获。试验共设4个处理:处理1,无氮肥区;处理2,常规施肥区(N 240 kg·hm-2);处理3,配方施肥区(N 210 kg·hm-2);处理4,缓释肥区(N 180 kg·hm-2)。各处理随机区组排列,重复3次。每个试验小区面积12 m2,小区间田埂用塑料膜覆盖隔开以防串水串肥。各处理的磷肥施用量折纯(P2O5)统一为90 kg·hm-2,钾肥施入量折纯(K2O)统一为120 kg·hm-2。磷、钾肥均作为基肥一次性全部施入;氮肥分基肥(65%)和穗肥(35%)2次施用。处理4中,基肥部分的氮全部以缓释肥的形式施入,磷、钾不足的部分用单质肥的形式补入;穗肥用尿素的形式追肥。基肥于插秧前7 d施入,追肥于孕穗初期施入。各小区的栽植密度和每丛株数一致,田间管理措施相同。

各处理的养分折纯汇总如下:处理1,P2O590 kg·hm-2,K2O 120 kg·hm-2,总养分210 kg·hm-2;处理2,N 240 kg·hm-2,P2O590 kg·hm-2,K2O 120 kg·hm-2,总养分450 kg·hm-2;处理3,N 210 kg·hm-2,P2O590 kg·hm-2,K2O 120 kg·hm-2,总养分420 kg·hm-2;处理4,N 180 kg·hm-2,P2O590 kg·hm-2,K2O 120 kg·hm-2,总养分390 kg·hm-2。与处理2相比,处理3和处理4的氮素投入分别下降12.5%和25%,总养分投入分别下降6.67%和13.3%。

1.3 测定项目与数据处理

水稻成熟时按常规方法考种、测产。成熟期每处理随机调查5个点,每点1 m2,考查有效穗数;随机取5丛水稻植株进行考种,考查每穗总粒数、实粒数、结实率和千粒重等指标。每小区处理采取单打单收单晒,测定小区产量,并测算单位面积产量。同时测量水稻秸秆、籽粒,及0~20 cm土层土壤样品的全氮含量,具体测定方法参照鲁如坤主编的《土壤农业化学分析方法》[4]。数据处理采用Microsoft Office Excel 2013和SPSS 19.0软件。

1.4 氮素利用效率指标

氮素收获指数=籽粒氮积累量/植株地上部氮积累量;

氮素稻谷生产效率=水稻籽粒产量/植株氮素积累总量;

氮肥生理效率=(施氮区稻谷产量-空白区稻谷产量)/(施氮区植株地上部氮积累量-空白区植株地上部氮积累量)[5];

氮素吸收利用率(氮素表观利用率)=(施氮区植株氮积累量-空白区植株氮积累量)/施氮量[6]。

2 结果与分析

2.1 对水稻产量及其构成因素的影响

从表1可以看出,处理1的有效穗数最低,说明氮肥的施入能有效促进水稻的分蘖和成穗。对3个施肥处理(处理2~4)进行比较,处理3的有效穗数低于处理2和处理4,说明与常规施肥相比,配方施肥会因施氮量的减少而降低水稻有效穗数;施用新型缓释肥的处理,虽然施氮量较常规施肥少,但对水稻有效穗数无明显影响。不同处理的水稻千粒重和结实率以不施氮的处理1最高,以施用缓释肥的处理4最低,这主要是由于其每穗秕粒数最多。

本试验条件下,各处理的水稻实际产量从高到低依次为处理4>处理3>处理2>处理1,处理4的水稻产量显著高于处理1和处理2,处理3的水稻产量显著高于处理1。以上结果充分说明,在水稻生产中氮肥的施入是提高水稻产量的一个关键因素。处理3和处理4的实际产量均高于处理2,且处理4与处理2的差异达到显著水平,说明在配方施肥和缓释肥模式下,氮肥施入量虽然较常规施肥降低,但并不致引起水稻减产,且能起到增产的效果。这可能是由于常规施肥处理的氮投入量已经超过了水稻生产所需。处理4比处理3的施氮量少,但产量却增加,这可能是由于缓释肥的养分释放缓慢,可随着水稻生长进程稳定地提供养分,有助于水稻增产。

注:同列数据后无相同字母的表示处理间差异显著(P<0.05)。表3同。

2.2 对水稻地上部干物质和收获指数的影响

从表2可知,处理1的稻草干重、稻谷干重和植株总干重均低于其他处理,这说明在水稻生产中,氮肥直接影响水稻地上部干物质的积累。相较于常规施肥(处理2),配方施肥(处理3)的纯氮投入量减少,其稻草干重略降,但稻谷干重增加,植株地上部总干重略降,说明配方施肥下可使植株的干物质更多地向籽粒中积累。施用缓释肥的处理4与处理2相比,虽然纯氮投入量降低,但其稻谷干重和植株地上部总干重并未降低,仅稻草干重略降。各处理中,收获指数最高的为处理3,处理1和处理4差别不大,处理2最低,表明配方施肥较为科学,能提高水稻的收获指数。常规施肥由于施入过多的氮,反而导致水稻徒长,降低了水稻的收获指数。

表2 不同处理的水稻地上部干物质和收获指数

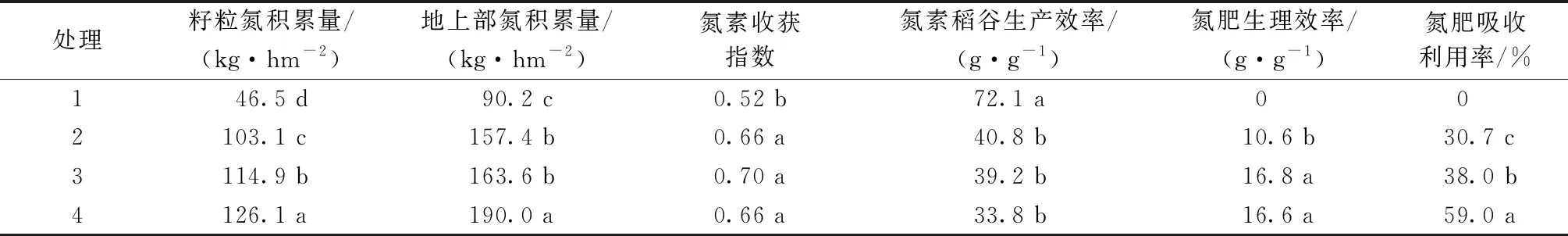

2.3 对水稻氮素利用率的影响

如表3所示,处理1的籽粒氮积累量、地上部氮积累量和氮素收获指数均显著低于其他施肥处理,说明氮肥的施入直接影响水稻籽粒和地上部的氮素积累。相较于处理2,处理3和处理4的纯氮投放量降低,但其籽粒氮积累量却显著增加,处理4的地上部氮积累量亦显著增加,这充分说明试验地区的常规施肥在滨海平原单季晚稻生产中氮素投入是过剩的。

表3 不同处理的水稻氮素利用率

处理3和处理4的氮肥生理效率差异不显著,但均显著高于处理2。与之相似,处理3和处理4的氮肥吸收利用率亦显著高于处理2,且处理4的氮肥吸收利用率还显著高于处理3。以上结果说明,配方施肥和施用缓释肥能改善本试验条件下水稻生产的氮肥吸收利用情况。

3 小结

本研究表明,在本试验条件下,当配方施肥纯氮投入量为210 kg·hm-2或选用稻坚强缓释肥投入纯氮180 kg·hm-2时,水稻产量较常规施肥处理高,增产率分别为7.9%和13.7%。本试验所在的滨海平原区水稻生产中存在着常规施肥氮素投入过剩的问题,通过采取配方施肥或缓释肥的方法,既能在降低纯氮投入量(降幅分别为12.5%和25%)的情况下提高水稻产量,还能提高水稻的氮肥生理利用效率和氮肥吸收利用率。