骨钙素、骨特异性碱性磷酸酶、胰岛素样生长因子1水平对胫骨骨折患者术后骨折愈合情况的预测价值分析

2020-06-23顺路

杨 顺路 坦

1.辉县市人民医院 骨科,河南 新乡 453600;2.新乡医学院一附院 骨二科,河南 新乡453000

胫骨骨折是膝关节创伤中较为常见的骨折类型,临床上常采用髓内钉固定进行治疗,但由于个体差异、手术操作以及骨折部位特殊,常常会引起愈合延迟甚至骨不连的状况,故如何在早期准确预测术后骨不连,及时预防治疗已成为临床研究的重点[1-2]。骨钙素(BGP)、骨特异性碱性磷酸酶(BAP)以及胰岛素样生长因子1(IGF-1)均在骨形成中起到重要作用[3],探讨早期BGP、BAP、IGF-1水平的变化对预测术后骨折愈合情况具有重要临床意义。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2017年10月至2018年11月期间行髓内固定术的80例胫骨骨折患者为研究对象。其中男性48例、女性32例,年龄18~59岁,平均年龄(38.12±6.53)岁。纳入标准:①患者年龄≥18岁;②符合新鲜胫骨骨折诊断标准[4],经X线片检查结果确诊;③均为闭合性骨折;④具有明确创伤史;⑤实施髓内固定术。排除标准:①妊娠期、哺乳期女性;②病理性骨折;③有精神疾病史;④凝血功能障碍者;⑤合并心、肝、肾脏等器官功能严重障碍者;⑥伴有严重骨质疏松者。经医院伦理委员会批准,患者或其家属知晓并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 所有患者均行胫骨骨折髓内钉固定术

具体方法如下:①患者取仰卧位,采用椎管内联合硬脊膜下进行麻醉,取14 cm左右弧形切口,剥离骨膜;②导针置于骨折处,并确保其位于髓腔中心;③导针由髓腔锉套入,髓腔狭窄部扩大;④髓腔锉拔出,导针保留,髓内更换管导入,导针采用平头导针替换;⑤整复骨折,进行远端锁钉安装,回敲髓内钉,骨折端收紧,进行近端锁钉安装,冲洗切口并缝合。术后均给予促骨生成、消肿祛淤、抗感染、活血等药物进行治疗;采集患者术后1周空腹静脉血5 m L,采用酶联免疫吸附法对血清中BGP、BAP、IGF-1水平进行检测。

1.2.2 术后随访12 mon

观察并记录患者骨折愈合情况,非正常愈合包括骨不连与延迟愈合。骨不连:①骨折断端存有反常活动;②负重痛或负重功能丧失;③肌萎缩及畸形;④X线检查结果显示髓腔封闭、骨折线明显、骨折端未见骨小梁生成。延迟愈合:骨折正常愈合时间通常为4个月内,>4个月仍未完全愈合者为延迟愈合;依据患者术后骨折愈合情况,分为非正常愈合组15例(18.75%)与正常愈合组65例(81.25%)。

1.3 统计学方法

采用SPSS21.0处理数据。计量资料符合正态分布以()表示,采用t检验;不符合正态分布以中位数(四分位数)表示,采用Mann-WhitneyU检验。计数资料以%表示,采用χ2检验,各检测指标的评价采用ROC曲线进行评估,当P<0.05时,差异有统计学意义。

2 结果

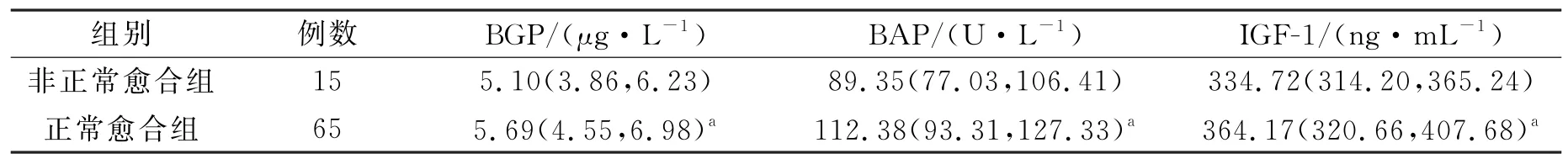

2.1 2组患者术后1周血清BGP、BAP、IGF-1水平的比较

非正常愈合组术后1周血清BGP、BAP、IGF-1水平均低于正常愈合组(P<0.05),见表1。

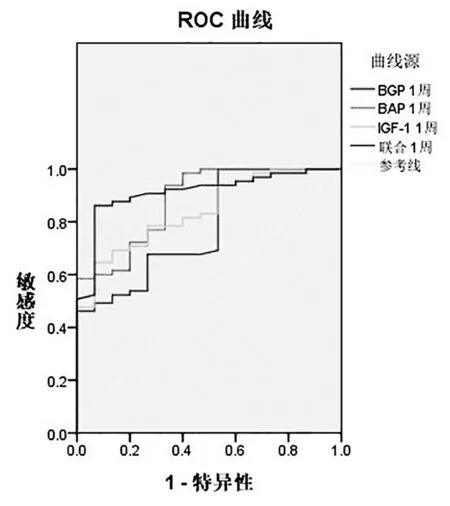

2.2 BGP、BAP、IGF-1以及联合预测骨折愈合情况的ROC曲线分析

BGP、BAP、IGF-1以及联合预测曲线下面积(AUC)值分别为0.782、0.881、0.841、0.912均大于参考线,差异有统计学意义(P<0.05),见图1。

图1 BGP、BAP、IGF-1的ROC曲线分析

表1 2组患者术后1周血清BGP、BAP、IGF-1水平的比较[中位数(四分位数)]

3 讨论

胫骨骨折多因高能量损伤,以冠状面上膝关节内外翻暴力、轴向垂直及扭转暴力以及矢状面上过度屈伸暴力为主要暴力机制,临床表现为局部疼痛、肿胀以及明显畸形等,临床上早期治疗以髓内钉固定为主,符合力学原理,中轴型固定,可增加骨折愈合率。骨代谢中存有合成骨基质的成骨细胞以及吸收骨基质的破骨细胞,骨折愈合过程中,骨折断端骨细胞、周围细胞坏死以及骨膜破损需破骨细胞清除,同时成骨细胞形成新骨,但手术治疗可增加机体应激反应,破坏骨骼代谢动态平衡,使骨吸收大于骨形成,致患者出现延迟愈合甚至骨不连,严重影响患者生活质量,因此在早期准确预测术后骨折愈合情况,及时给予预防治疗尤为重要。

有研究[5-6]表明,BGP、BAP以及IGF-1水平在术后第1周较术前明显增加,故我们在术后1周观察BGP、BAP以及IGF-1水平的变化情况。BGP是骨形成标志物,其血清浓度与骨形成组织具有定量关系,已被作为评估骨转换率以及骨形成的特性、灵敏性指标,同时其含量与骨密度相关,BGP升高,骨密度相应升高[7]。BAP是具有时间变异性小、组织特异性强等特点的细胞因子,在骨生长过程中具有最长持续释放时间,可促进磷酸钙聚集,促进骨折修复,增强骨形成的能力,由成骨细胞合成,为胞外酶,增强成骨细胞活性,可促进分泌BAP,BAP可反映成骨细胞活性及骨形成的敏感性与特异性[8]。IGF-1为胰岛素样细胞因子,可与酪氨酸激酶受体结合,激活下游信号途径,从而对细胞代谢进行调控,有研究[9]表明,IGF-1可调控成骨标志物BGP、BAP活性与增殖,促进骨吸收以及骨形成,促进术后骨折恢复。

我们的研究结果显示非正常愈合组术后1周血清BGP、BAP、IGF-1水平分别为[5.10(3.86,6.23)]μg/L、[89.35(76.39,102.41)]U/L、[334.72(314.20,365.24)]ng/m L均低于正常愈合组[5.69(4.55,6.98)]μg/L、[112.38(97.31,127.45)]U/L、[364.17(320.66,407.68)]ng/m L(P<0.05),说明术后出现延迟愈合或骨不连者,其BGP、BAP、IGF-1表达较弱,影响骨折愈合,体现了BGP、BAP、IGF-1水平可对术后骨折愈合情况进行预测。AUC值在0.7~0.9时,具有一定准确性;AUC值>0.9时,准确性较高。AUC值越大,准确性越高。BGP、BAP、IGF-1以及联合预测AUC值均大于参考线(P<0.05),说明BGP、BAP、IGF-1三者单独预测均具有一定准确性,而联合检测时,其准确性更高,体现了BGP、BAP、IGF-1水平对术后骨折愈合情况具有较高的预测价值。

综上所述,血清BGP、BAP、IGF-1水平对术后骨折愈合情况具有较高的预测价值,联合检测可作为早期判断术后非正常愈合的参考依据,值得临床应用。