马拉松赛事文化和城市居民幸福指数的关系

——基于本地赛事参与者的调查

2020-06-23罗建英白晓洁杨徐凡

张 辉,罗建英*,白晓洁,杨徐凡

幸福指数是反映国民主观生活质量的核心指标,也是测度国民幸福感的一种分析工具(李军,2013;王智慧等,2009)。随着社会的发展,人们的幸福感不断提高,表现在收入、医疗等物质生活水平的改善,社会治安、交通、环境等社会条件的改善,身体、精神等身心健康的改善,以及自信心、自我价值等自身因素的改善等方面。研究显示,随着生活水平的提高,人们对幸福的感受发生了变化,表现为从物质向精神文化生活追求的转变。周春平(2015)、Ye等(2015)的研究显示,在低收入阶段,随着物质消费的增加,居民的幸福水平随之快速上升,但当处于中、高收入阶段的时候,精神文化对幸福水平的边际贡献递增,物质消费的边际贡献却呈递减规律。杨治钊(2012)认为,物质带来的幸福感不是永久的,只有文化精神带来的幸福感才是永远的,在经济得以快速发展的同时,大力发展文化事业,让文化提升人们的幸福感,才是发展之根本。邹琼(2005)研究显示,幸福感作为一个心理变量与文化关系密切。随着人们生活水平的提高,精神文化对人们幸福感的影响,将越来越成为重要的研究主题。

马拉松赛事作为近年来在中国不断兴起的大众体育现象,受到广大民众的欢迎(白莉莉等,2018),并已形成自己独有的文化。相关研究中,马拉松赛事文化被认为在物质、制度和精神3个方面都表现出自身的特征,并对社会进步产生了影响。例如,赵进(2018)对城市马拉松赛事的文献进行梳理后认为,马拉松运动项目文化的内涵、需求、特征、传播渠道以及它在器物层、制度层、精神层3方面拉动城市文化建设的路径选择,都是城市马拉松赛事的进一步研究方向。任占兵(2016)运用逻辑分析法首先给出了马拉松赛事文化的3个基本形态,进一步对我国马拉松赛事物质文化、制度文化和精神文化存在的若干问题进行探讨。祝良等(2014)提出,城市马拉松赛事文化具有“集中展示性、广泛参与性、同场竞技性、高度整合性、开放合作性和社会文化融合性”等特征。刘乐等(2015)研究认为,与国外相比,我国马拉松赛事文化匮乏是造成马拉松运动各种问题出现的根本原因,并提出了普及马拉松赛事文化的重要性。任海(2019)从文化的社会性视角阐述了体育文化的生活内涵,提出了“生活体育文化”的概念,并将其操作性界定为:“人人爱体育、人人会体育、人人懂体育、人人能体育”的文化,进一步将“生活体育文化”定位为实现人民群众美好生活所需要的体育格局,也是中国体育发展所需要的新格局。黄卓等(2017)通过实证研究发现,接近一半的调查者认为体育文化提高了老百姓的生活质量,丰富了个人的生活内容,是调节生活情趣的内容之一,社会公民应该要感受到幸福美好的生活已经来临。

尽管目前关于马拉松赛事文化的研究对其形成、结构以及对社会质量的提升进行了学理分析,然而在解读其对大众幸福感的影响以及探索马拉松赛事文化是怎样作用于居民生活质量提升幸福指数方面的研究成果却鲜有见到。本研究认为,用实证研究的方法讨论城市居民的幸福感是非常有意义的,如王智慧(2012)、陈林华等(2015)运用实证研究,在2008年奥运会举办前、后共2次分别对北京市18个行政区9 000名居民的幸福指数进行调查,通过前后数据的对比得出结论:大型体育赛事的举办,有效提升了北京市民的幸福指数。周纪全(2016)运用实证研究,以上海市浦东新区、杨浦区等5个区315名居民为调查对象,得出上海社区体育赛事个体特征和组合特征均与居民幸福感呈显著正相关的结论。基于这样的考虑,本研究尝试以马拉松赛事本地参与者为调查对象,讨论马拉松赛事文化和居民幸福指数的关系,为城市更好地建设马拉松赛事文化,从而提高居民的幸福感提供理论依据。

1 理论假设的提出

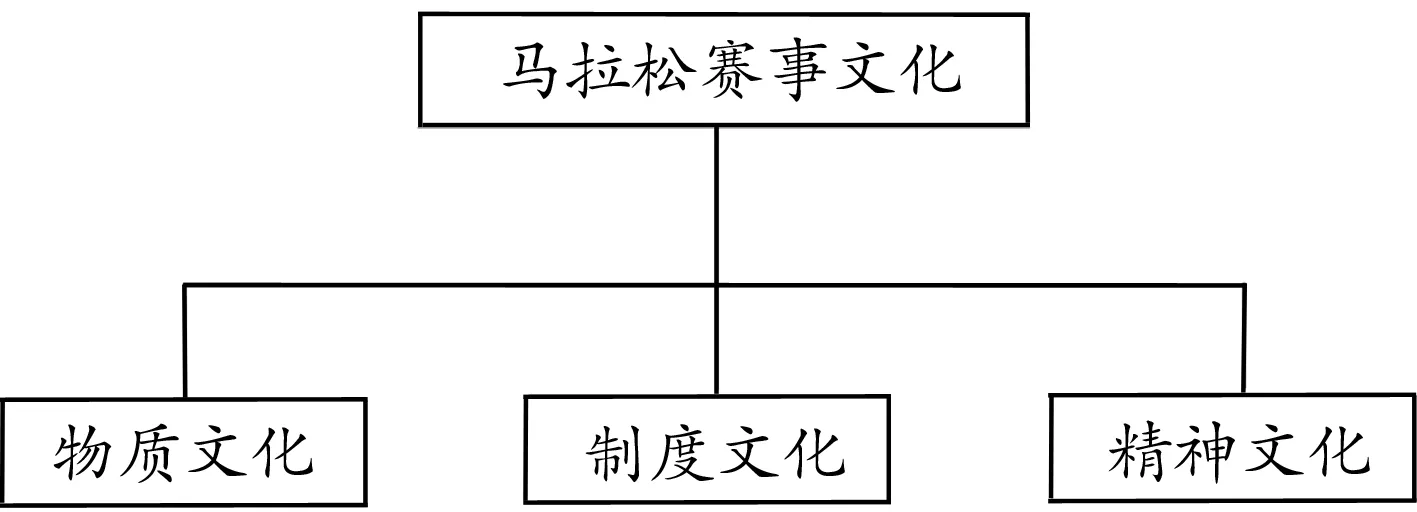

1.1 马拉松赛事文化概念框架

学者们对体育赛事文化的概念界定大多是基于对“文化”的认识。文化通常被界定为“人类在历史实践中所创造的物质、制度和精神财富的总和”(武胜奇,2009)。卢元镇等(2002)在“文化”概念基础上将体育文化界定为:人类体育运动的物质、制度和精神财富的总和。武胜奇(2009)、李鸿江等(2015)、韩玉彬(2019)在此基础上结合体育赛事的特征,将体育赛事文化界定为:在体育竞赛筹办和组织实施过程中产生的物质、制度与精神财富的总和,并进一步认为物质文化指的是在体育赛事筹办和组织实施过程中所产生的物质财富的总和,制度文化是指规范体育赛事的各种规章制度的总和,精神文化是指在体育赛事实践过程中产生的属于精神、思想、观念范畴的文化。依托以上研究成果,本研究将马拉松赛事文化界定为:在马拉松赛事筹办和组织实施过程中产生的物质、制度与精神财富的总和,包括物质、精神和制度文化3个方面(白晓洁,2017)(图1)。其中,物质文化是指开展马拉松赛事活动所需要的物质财富的总和,主要指马拉松赛事的实物内容,包括马拉松赛道、赛道周围的人文景观、比赛使用的仪器设备、赛事会标等;制度文化是指规范马拉松赛事的各种规章制度,包括组织管理制度、竞赛规程等;精神文化是指在马拉松赛事活动的长期实践中孕育出来的属于精神、思想、观念范畴的文化,包括马拉松赛事的理念、主题、口号等。

图1 马拉松赛事文化的概念框架Figure 1. The Conceptual Framework of Marathon Events Culture

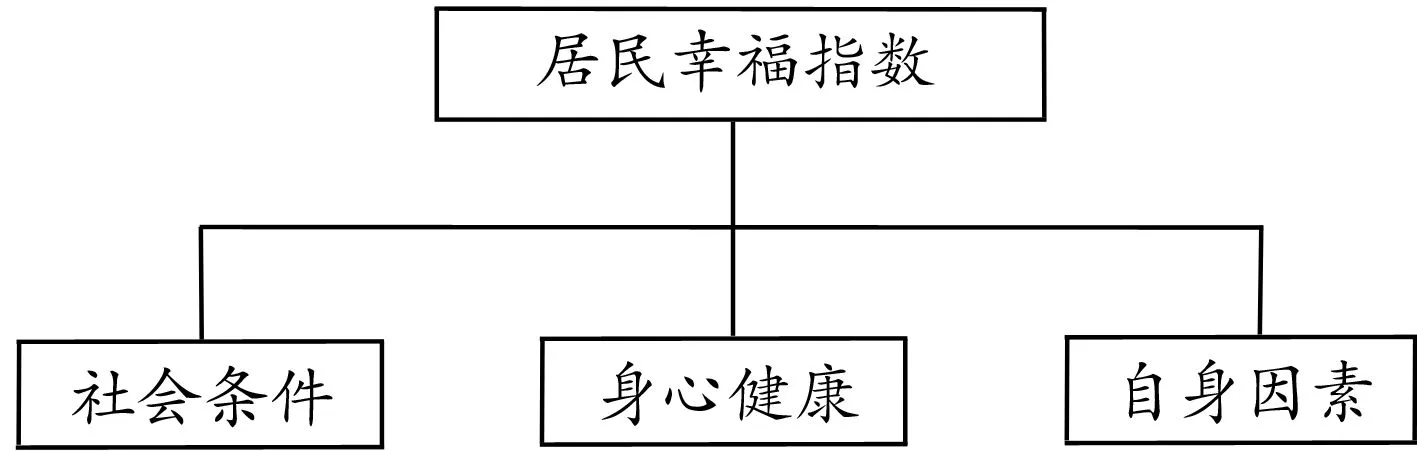

1.2 居民幸福指数概念框架

依托李军(2013)对幸福指数的概念:评价或测量人们幸福感的指数,用来衡量人们对自身生存和发展状况的感受与体验,包括物质条件、社会条件、身心健康、自身素质4个方面。其中,物质条件是指人类社会物质生活赖以存在和发展的物质要素的总和,包括房屋价格、物价水平、收入分配、医疗条件、住房条件、经济收入、就业情况以及配套设施等方面;社会条件是指人类社会赖以存在和发展的社会要素的总和,包括环境卫生、道德风气、社会治安、社会保障、交通状况以及城市规划等方面;身心健康是指人体生理和心理都达到健康的一种状态,包括心态平衡、压力、精神状态、身体健康以及休闲娱乐等方面;自身素质指的是个人精神追求方面达到的一种状态,包括自信程度、价值实现、人际关系、未来预期以及认同程度等方面。

尽管相关的居民幸福指数研究概念框架把物质条件作为重要的指标来解读,但这更多的是考察居民在物质上的获得感,描述的是民众因物质增量产生的满意感(尤亮等,2018)。本研究的宗旨是考察马拉松赛事的文化现象,更多的是关注马拉松赛事文化给居民带来的精神变化。相关文化研究表明,文化现象通常更多的是对个体精神的冲击,而不是物质收获(冉净斐,2012;周春平,2015)。所以,本研究在考察居民幸福感提升的问题上,采用社会条件、身心健康和自身因素的概念结构(图2)。

图2 居民幸福指数的概念框架Figure 2. The Conceptual Framework of Residents’Happiness Index

1.3 理论假设框架的提出

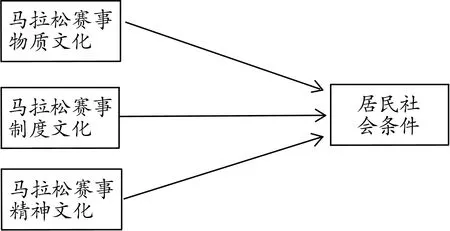

1.3.1 马拉松赛事文化对居民社会条件具有正向影响

研究表明,马拉松赛事文化可以从物质、制度和精神层面影响居民对社会条件的感知。首先,马拉松赛事作为国际大型体育赛事,其物质文化可以促进居民社会条件改善。黄海燕等(2011)、王克稳等(2018)、陈昆仑等(2018)、鄢慧丽等(2019)、Liu(2016)、Preuss等(2006)的研究显示,大型体育赛事因其综合性、规范性、可观赏性等特征,促进了城市体育场馆设施的改善、城市环境的美化、城市交通的优化以及城市通信设施等的建设,拉动了城市相关产业的发展。廉涛等(2017)、钟天朗等(2009)研究显示,大型体育赛事促进了国民经济的增长,优化了产业结构,提供了大量就业机会,促进了举办城市体育场(馆)设施的完善和齐备,完善了城市交通设施,推动运输业和相关产业的发展。其次,马拉松赛事制度文化能够促进居民社会条件的改善。张现成(2012)研究显示,大型体育赛事举办地政府采取的民生举措对加快民生建设、满足民生需求具有重要的促进作用。钟天朗等(2009)在上海国际大赛对市民行为的影响调查中指出,上海国际体育大赛制度文化的规范性,提升了市民遵守日常行为规范的意识,提高了市民的思想道德素质,间接规范了市民的行为。最后,马拉松赛事精神文化能够促进居民社会条件的改善。蒙彩娥(2015)研究显示,大型体育赛事中运动员顽强拼搏、不畏艰辛的精神,培养了人们勇敢顽强的性格和积极乐观的生活态度,这些优秀的品质可以帮助人们更好地工作与生活。同时,社会个体的这种积极变化最终会促进整个城市的和谐(Olberding et al.,2014)。由此,本研究提出这一假设模型(图3)。

图3 马拉松赛事文化和居民社会条件关系的理论假设Figure 3. Theoretical Hypothesis of the Relations between Marathon Events Culture and Residents’Social Conditions

1.3.2 马拉松赛事文化对居民身心健康具有正向影响

研究表明,马拉松赛事文化可以从物质、制度和精神层面影响居民对身心健康的感知。首先,马拉松赛事物质文化和制度文化可以促进居民的身心健康。王智慧(2012)、倪京帅等(2019)研究表明,大型体育赛事推动了一系列群众体育支持政策的出台以及群众体育健身场馆的改善,使得北京奥运会前后居民的健康指数和愉悦感指数同比增长3.31%和7.43%,说明大型体育赛事的物质文化和制度文化在一定程度上满足了人民群众日益增长的对体育文化的需求,调动了社会居民参与体育的热情,增强了人民的体育锻炼意识,进一步提升健康指数和愉悦感指数。宋兆峰等(2011)研究显示,大型体育赛事的规范性主要体现在竞赛规则及赛事组织管理等制度文化的建设方面,这一系列制度文化建设都是为了不断提高比赛的竞争性和可观赏性,使其能够最大限度地吸引和娱乐观众。其次,马拉松赛事精神文化能够促进居民身心健康的改善。任海(2015)、曹振波等(2017)、董跃春等(2016)、徐雷(2014)、Havens(2015)的研究显示,许多市民被马拉松赛事所蕴含的顽强拼搏、百折不挠、积极生活的精神所感染,他们积极报名参加马拉松比赛或参与各种后勤工作,或者沿途为运动员加油,尽情感受着马拉松运动给人们带来的乐趣以及积极向上的生活态度,从而促进城市全民健身运动的开展,进一步促进居民健康,提升幸福感。由此,本研究提出这一假设模型(图4)。

图4 马拉松赛事文化和居民身心健康关系的理论假设Figure 4. Theoretical Hypothesis of the Relations between Marathon Events Culture and Residents’Physical and Mental Health

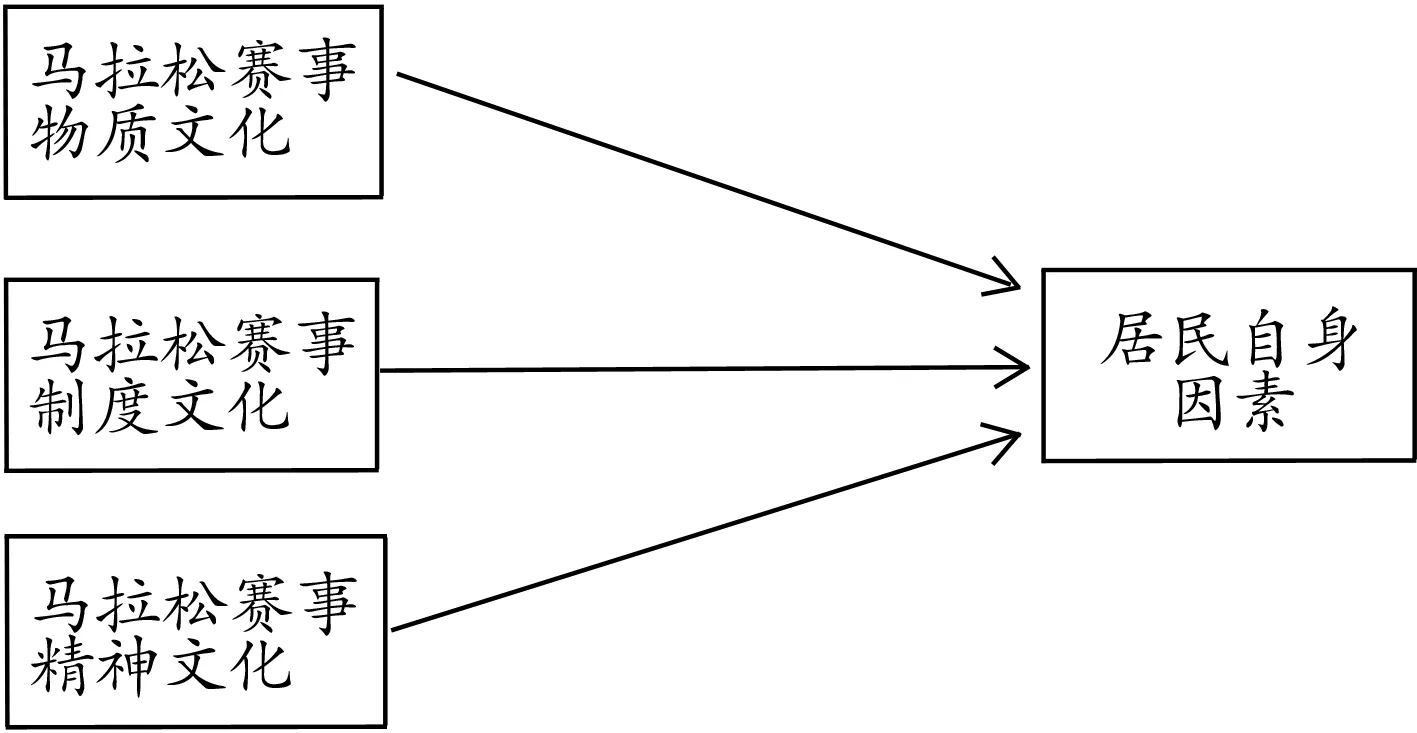

1.3.3 马拉松赛事文化对居民自身因素具有正向影响

研究表明,马拉松赛事文化可以从物质、制度和精神层面影响居民对自身因素的感知。首先,马拉松赛事物质文化和精神文化可以促进居民自身因素的发展。Boudreau(2010)、武胜奇(2017)、梁波(2019)研究认为,为办好赛事,城市必然在办赛条件如交通、通信、餐饮、城市环境、政府服务、志愿者等方面大力投入。同时,体育赛事文化是奥林匹克精神“更快、更强、更高”的诠释,也是以运动员、教练员等为主体的团队自我价值的实现。因此,体育赛事物质文化和精神文化发展,改善了人民的物质生活环境,满足了人民群众的精神文化需求,提高了人民的归属感、荣誉感和自信心,进一步提升居民的幸福感。Go(2016)用案列分析法提出日本3大城市马拉松的物质文化和精神文化有助于提高社会凝聚力、增进人口健康幸福的结论。易剑东(2018)研究显示,体育文化的核心是运动员在赛场内外的良好表现彰显出来的运动队精神,通过媒体广泛传播,这种精神可以极大影响并干预整个社会的精神文明乃至时代精神,使得体育文化促进人的全面发展,并为人民的美好生活和幸福生活服务。王智慧(2012)研究表明,北京奥运会前后居民的成就感指数同比增长1.96%,说明北京奥运精神文化所表现出来的奋发进取与团结协作精神极大提高了市民的成就感。其次,马拉松赛事制度文化可以促进居民自身因素的发展。蒙彩娥(2015)研究显示,国际职业选手和群众性业余选手在同一赛道比赛的马拉松竞赛规则,充分体现马拉松赛事的参与、包容和公平精神。这种精神是城市居民实现自我的重要途径,也是城市建设进程中的正能量。高梦锦(2015)研究显示,社区体育制度文化建设与居民的主观幸福感呈正相关。通过体育活动,社区居民能够更多地参与到一个稳定的活动群体中。在这个群体中,个体能得到更多的认可与支持,也能产生很强的归属感。在这种爱与被爱、支持与被支持的过程中,个体的主观幸福感进一步得到提升。由此,本研究提出这一假设模型(图5)。

2 研究方法

图5 马拉松赛事文化和居民自身因素关系的理论假设Figure 5. Theoretical Hypothesis of the Relations between Marathon Events Culture and Residents’Own Factors

2.1 研究对象

随机抽取2016年参加杭州马拉松比赛的杭州籍运动员、工作人员520人为调查对象,性别统计特征显示,男性为271人,女性为249人,分别占总调查人数的52.1%和47.9%;年龄特征分布上,青年(15~29岁)、壮年(30~44岁)、中年(45~59岁)、老年(60~74岁)分别占总样本量人数的61.3%、26.7%、9.8%和2.2%;学历特征分布上,大专或本科、硕士及以上人群、高中及以下人群分别占总样本量人数的69.0%、21.3%、9.7%;职业特征分布上,企事业单位、学生、其他职业人员、个体工商业、公务员占的比例分别为35.0%、30.4%、18.5%、12.3%、3.8%;收入特征分布上,月收入在5 000元及以上、3 000~4 999元、1 000~2 999元、999元以下人群所占比例分别为38.9%、27.3%、21.7%、12.1%(白晓洁,2017)。

2.2 研究工具

问卷分为2部分,第1部分为杭州马拉松赛事文化特征。依托李鸿江(2015)研究成果,此问卷从物质文化、制度文化、精神文化3个维度构建操作性指标,分别为:1)对马拉松赛事物质文化的认知,如“对杭州马拉松赛道路线的了解程度”;2)对马拉松赛事制度文化的认知,如“对杭州市政府制定的有关马拉松赛事相关政策的了解程度”;3)对马拉松赛事精神文化的认知,如“对杭州马拉松赛事理念的了解程度”。问卷共有16个条目,1~7条构成物质文化的指标,8~13条构成制度文化的指标,14~16条构成精神文化的指标。同时,采用专家问卷对指标体系进行效度检验,通过两轮德尔菲法专家问卷,对集中程度(-Χ)、离散程度(标准差S)和协调程度(变异系数CV)进行统计分析,保留-Χi≥3且CVi≥1/3的指标(张雷 等,2012),得出较为科学的马拉松赛事文化指标体系。

第2部分为城市居民幸福指数特征。李军(2013)运用结构方程的基本原理对城市居民幸福指数的指标体系进行构建,进一步运用因子分析法对其进行效度检验。本研究使用该指标结构从社会条件、身心健康和自身因素3个维度构建操作性指标,分别为:1)对社会条件幸福指数的满意程度,如“对杭州城市环境卫生的满意程度”;2)对身心健康幸福指数的满意程度,如“对自身身体健康状况的满意程度”;3)对自身因素幸福指数的满意程度,如“对自身目前的人际关系的满意程度”。问卷共有16个条目,1~6条构成社会条件的指标,7~11条构成身心健康的指标,12~16条构成自身因素的指标。此问卷的效度检验方法同问卷第1部分。

采用重测法对第1、第2部分问卷进行信度检验,选择杭州师范大学体育学院参加过马拉松志愿者及裁判工作的共50名学生和教师为小样本问卷调查对象,初测结果和2个星期以后的重测结果进行pearson’s相关分析,相关系数为0.965,这表明预测问卷具有良好的重测信度。

2.3 研究过程

以2016年参加杭州马拉松比赛的杭州籍运动员、工作人员为问卷调查对象,问卷共发放600份,发放地点选择在2016年杭州马拉松的比赛现场,现场回收问卷,共回收580份,回收率为96.7%,有效问卷520份,有效问卷为86.7%,用SPSS 11.0数据包对数据进行分析(白晓洁,2017),主要采用相关和线性回归分析进行模型验证。

3 研究结果

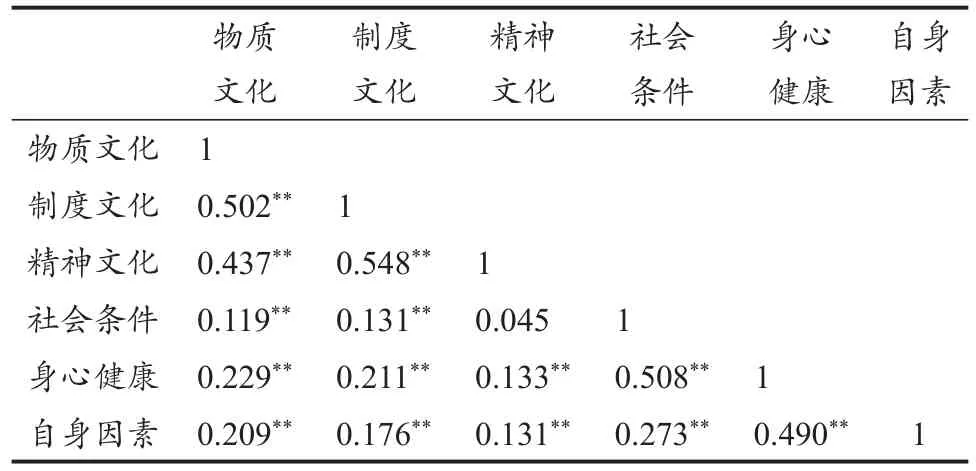

为了构建回归预测模型,首先运用相关分析确认要素间存在相关性。统计结果显示,马拉松物质文化和制度文化与居民幸福指数3个维度分别呈显著性正相关,精神文化与居民幸福指数中的身心健康、自身因素呈显著性正相关,与社会条件不相关(表1)。

表1 马拉松赛事文化与城市居民幸福指数的相关关系Table 1 The Correlation between Marathon Events Culture and Residents’Happiness Index

3.1 马拉松赛事文化与居民社会条件的相关和回归分析

在以上相关分析基础上,结合本研究理论模型,本研究需要进一步探索马拉松赛事文化能否预测居民社会条件。为此,建立了以居民社会条件为观察指标的回归模型方程,按照马拉松赛事文化子因素r值大小的顺序,首先将制度文化输入回归方程模型(颜意娜,2009),然后是物质文化。分析结果显示,该预测关系在统计学意义上是成立的,由制度文化和物质文化组成的马拉松赛事文化表现了一个直接对居民社会条件的预测效应,其模型的预测影响效应量为R2=0.018,即为小效应量。其中,物质文化预测变量回归系数显著性检验P值为0.104>0.05,制度文化预测变量回归系数显著性检验P值为0.030,达到显著性水平,表明制度文化对城市居民社会条件具有正向的显著影响,而物质文化对城市居民社会条件没有影响(表2、3)。

表2 马拉松赛事文化与城市居民社会条件的回归模型Table 2 The Regression Model of Marathon Events Culture and Residents’Social Conditions

表3 马拉松赛事文化与城市居民社会条件的回归分析Table 3 The RegressionAnalysis of Marathon Events Culture and Residents’Social Conditions

3.2 马拉松赛事文化与居民身心健康的相关和回归分析

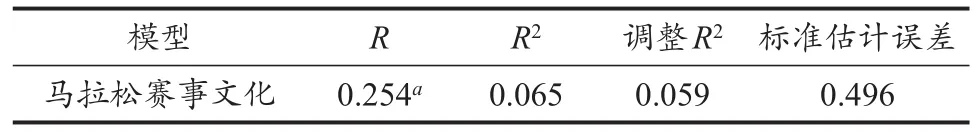

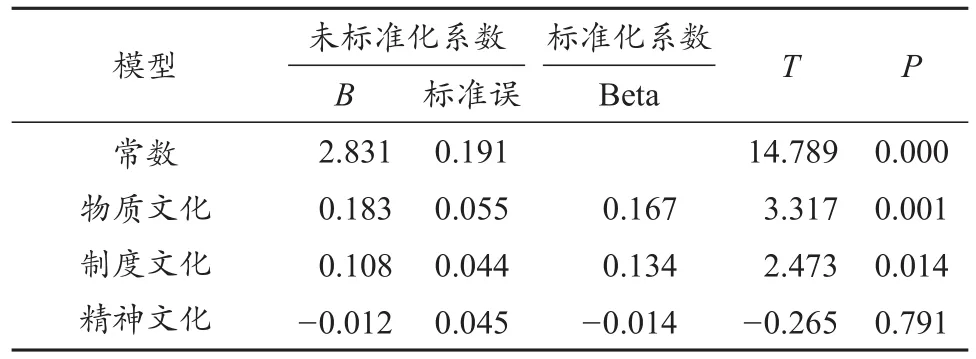

本研究建立了以居民身心健康为观察指标的回归模型方程,按照马拉松赛事文化子因素r值大小的顺序,首先将物质文化输入回归方程模型,然后是制度文化、精神文化。分析结果显示,预测关系在统计学意义上是成立的,马拉松赛事文化表现了一个直接对居民身心健康的预测效应,其模型的预测影响效应量为R2=0.059,即为中效应量。其中,物质文化、制度文化2个预测变量回归系数显著性检验P值分别为0.001和0.014<0.05,精神文化P值为0.791>0.05,表明物质文化、制度文化对城市居民身心健康具有正向的显著影响,而精神文化对城市居民身心健康没有影响(表4、5)。

表4 马拉松赛事文化与城市居民身心健康的回归模型Table 4 The Regression Model of Marathon Events Culture and Residents’Physical and Mental Health

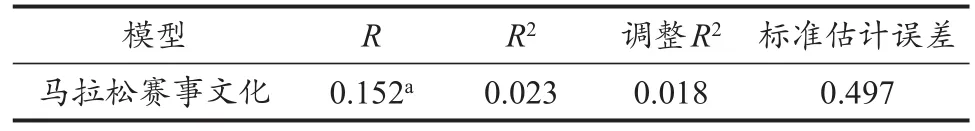

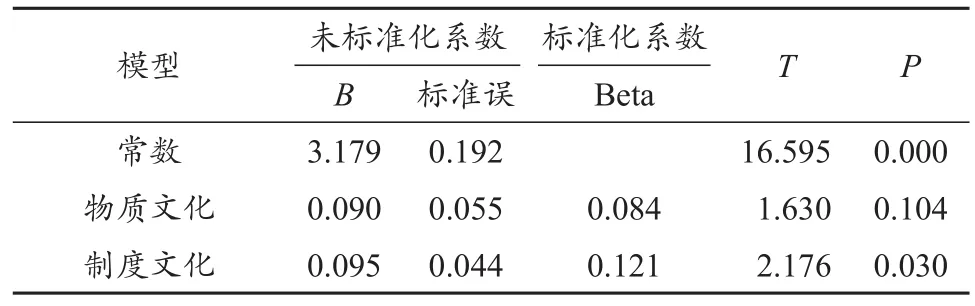

3.3 马拉松赛事文化与居民自身因素的相关和回归分析

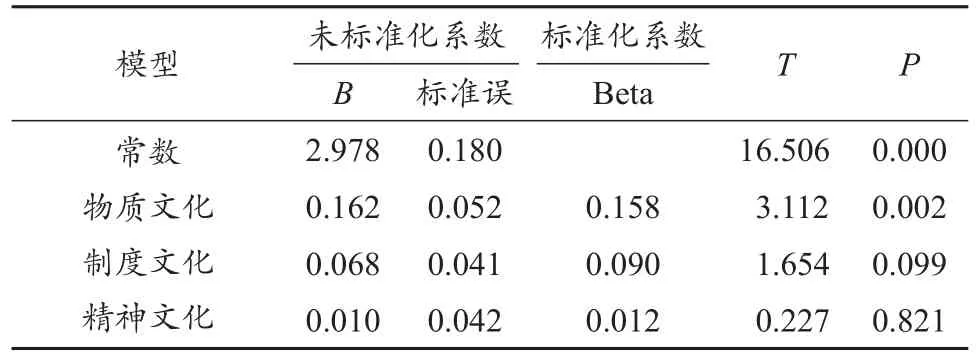

本研究进一步建立了以居民自身因素为观察指标的回归模型方程,按照马拉松赛事文化子因素r值大小的顺序,首先将物质文化输入回归方程模型,然后是制度文化、精神文化。结果显示,马拉松赛事文化表现了一个直接对居民自身因素的预测效应,其模型的预测影响效应量为R2=0.045,即为小效应量。其中,物质文化预测变量回归系数显著性检验P值为0.002<0.05,制度文化和精神文化P值分别为0.099和0.821>0.05,表明物质文化对城市居民自身因素具有正向的显著影响,而制度文化和精神文化对城市居民自身因素没有影响(表6、7)。

表5 马拉松赛事文化与城市居民身心健康的回归分析Table 5 The RegressionAnalysis of Marathon Events Culture and Residents’Physical and Mental Health

表6 马拉松赛事文化与城市居民自身因素的回归模型Table 6 The Regression Model of Marathon Events Culture and Residents’Own Factors

表7 马拉松赛事文化与城市居民自身因素的回归分析Table 7 The RegressionAnalysis of Marathon Events Culture and Residents’Own Factors

4 讨论

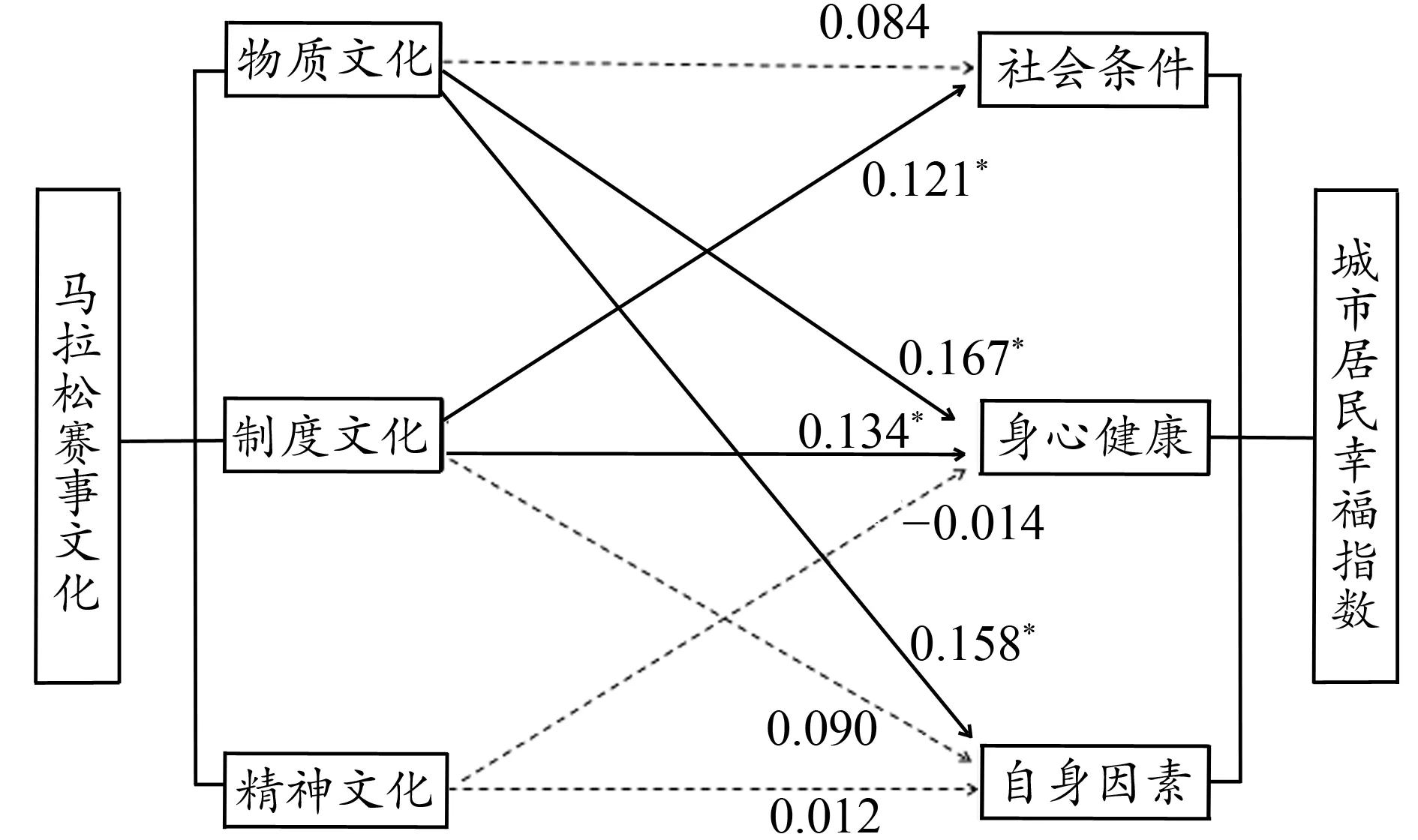

根据实证数据的验证,本研究构建了马拉松赛事文化和城市居民幸福指数的关系模型(图6)。

图6 马拉松赛事文化和城市居民幸福指数的关系模型Figure 6. The Relations Model between Marathon Events Culture and Residents’Happiness Index

4.1 马拉松赛事文化与居民社会条件的关系结果讨论

所谓居民幸福感的社会条件认知,是指居民对环境卫生、道德风气、社会治安、社会保障、交通状况以及城市规划等方面改善的认知(李军,2013)。研究发现,马拉松赛事文化预测居民对社会条件感知的模型由物质文化和制度文化的要素构成,其预测影响效应量为小效应量,且只有制度文化要素达到了统计学的预测意义。这种可能性的解释是,马拉松赛事制度文化进一步规范了赛事的管理和运行,使其形成“品牌”,并在居民中形成良好的社会效应。正如前人研究所得出的,文化品牌所代表的共同利益认知、审美观和价值观,能将具有共同价值取向的人聚到一起,优秀的文化品牌能够激发公众的责任感,还可以通过其所代表的精神理念、道德规范等约束大众(戴春平,2016)。在参与品牌马拉松赛事这样的全民健身活动中,人们的行为方式和价值观念容易相互影响、感染,这对丰富百姓余暇生活、提高公民素质、调节社会情感、促进社会和谐、维护社会稳定和意识形态安全起着最直接的作用(刘国永,2018)。刘鸿超(2017)研究认为,马拉松品牌赛事的发展,提高和规范了政府的行政管理能力,加快了与赛事相关配套设施和城市基础设施建设的全面大翻新,具体表现在马拉松赛道及周围环境的打造和整治、城市交通和通信设施的改造等方面。经过30多年的发展,杭州马拉松赛以其“最美跑道”、较高的组织管理水平、火爆的报名参赛情况和丰富的赛事配套活动,成为中国最具影响力以及国际知名度的马拉松赛事之一。2014—2018年,杭州马拉松连续4年被中国田径协会授予“金牌赛事”称号,2019年被国际田联评为金标赛事。随着城市规划的发展,杭州马拉松的路线也随之进行调整,从1987年围绕西湖开始,到2002年延伸到杭州老城区的南面、钱塘江的北面,至2014年首次跨过钱塘江,2016年更是把G20主会场纳入路线版图。与此同时,杭州也从西湖时代迈向了钱塘江时代。从2014年开始,杭州马拉松赛道实行全程封闭,中央广播电视总台央视史无前例出动两架直升机对其进行赛事直播。为了保障赛道顺利通行,杭州市公安局每年会在赛前几天出台《关于杭州马拉松比赛期间对部分道路临时交通管控措施的通告》。2016年杭州马拉松赛事期间,杭州公交集团结合“马拉松赛”交通组织管制措施的精神,将赛道涉及的139条线路进行分批调整,同时开通公交微博的实时调整信息,通过调控结合确保“杭马”期间的公交保障(胡菲菲,2016)。这一系列组织管理及竞赛规程的制度设计,无不体现了政府在城市管理和建设方面所做的努力和成效,保障了杭州马拉松赛事在健康、有序、安全的环境中顺利进行。通过参加马拉松,居民可以真切地感受到这个城市的和谐与稳定,进而极大提高对杭州这座城市道德风气、社会治安、社会保障、交通状况以及城市规划改善方面的认知。因此,马拉松赛事制度文化促进了居民对幸福指数中的社会条件的认知。

马拉松物质文化主要是指马拉松赛事中的实物内容,包括马拉松赛道、赛道周围的人文景观、比赛使用的仪器设备、赛事会标等,可能是因为这些物质内容在人们社会生活中所占的比重不大,杭州马拉松也没有形成自己固定的赛道文化,因此,物质文化对此没有影响。杭州马拉松赛事所倡导的“全民健身”理念、“绿色休闲运动”主题、“跑过风景跑过你”赛事口号以及马拉松运动本身所具有的“顽强拼搏”的精神文化对居民社会条件没有影响,这可能与杭州市政府及赛事组织者对杭州马拉松精神文化的宣传力度不够从而没有形成城市特有的赛事精神文化有关(白晓洁,2017)。

4.2 马拉松赛事文化与居民身心健康的关系结果讨论

所谓居民幸福感的身心健康认知,是指居民对心态平衡、压力、精神状态、身体健康以及休闲娱乐等方面的认知。研究发现,马拉松赛事文化预测居民对身心健康感知的模型由物质文化、制度文化和精神文化的要素构成,其预测影响效应量为中效应量,只有物质文化和制度文化要素达到统计学的预测意义。这种结果的可能性解释是:2016年杭州全程马拉松路线起点从黄龙路出发,途经曙光路、湖滨路步行街、解放路、钱江路、闻涛路、滨盛路、江南大道、钱塘江大桥、灵隐路等杭州一系列标志性著名景点,具有“世界最美赛道”之称,杭州马拉松赛事及周边的人文景观,能够带给参与者极大的感官视觉冲击与享受。同时,杭州马拉松赛道在非赛期间是杭州市居民经常进行休闲娱乐、健身锻炼的免费场所。访谈中,很多本地运动员表示,周末他们会经常跟家人朋友一起在杭马赛道涉及的景点玩耍或运动。基于前人的研究发现,体育机会的增加可以提升人们对生活水平的感知(高红艳等,2010)。本研究同样发现,在人们余暇时间结伴而行的健身休闲娱乐过程中,马拉松赛道及周边的人文景观作为马拉松赛后的文化遗产极大地增强了居民对健身休闲机会的认知,增进了对生活的满意度,进而促进身心健康。因此,马拉松赛事物质文化对居民的身心健康具有很大的促进作用。同时,作为“国内金牌赛事”和“国际田联标牌赛事”,杭州马拉松赛事的制度文化保障了赛事的顺利开展。浙江省体育竞赛中心副主任陶自力在接受媒体采访时向大家介绍了2016年杭州马拉松赛事变动的3大规则:1)调整了路线,加入G20会场;2)总人数增加,为满足更多长跑爱好者感受“世界最美赛道”风采,从2015年的30 000人扩编到32 000人;3)赛事服务更周全,急救医生参赛,100个跑群医疗人员,每百米1个志愿者,每5 km安排一个医疗救助点,有利于第一时间进行突发急救。同时,邀请更多的名人参加(唐延松,2016)。这些制度设计对积极引导居民参加马拉松健身娱乐活动、确保运动过程中的身体安全起到极大的作用,因此,马拉松制度文化促进了居民对幸福指数中的身心健康的认知。同样,精神文化对居民身心健康没有影响,这可能与杭州市政府及赛事组织者对杭州马拉松精神文化的宣传力度不够从而没有形成城市特有的精神文化有关。

4.3 马拉松赛事文化与居民自身因素的关系结果讨论

所谓居民幸福感的自身因素认知,是指居民对自信程度、价值实现、人际关系、未来预期以及认同程度等方面的认知。研究发现,马拉松赛事文化预测居民对自身因素感知的模型由物质文化、制度文化和精神文化的要素构成,其预测影响效应量为小效应量,且只有物质文化要素达到统计学的预测意义。这种结果的可能性解释是:如上文所述,杭州马拉松赛道途经了杭州一系列标志性著名景点,2016年杭马赛道风景再度升级,增加了G20峰会元素,让参加杭马的跑友跑过G20峰会主会场。杭马让世界人民再次认识这座具有千年古韵内涵的老城以及举办G20峰会所展现的经济发展新实力(李昂,2016)。2016年,杭州马拉松获“国际田联标牌赛事”称号,同时再次蝉联中国马拉松“金牌赛事”称号和“最具传播影响力赛事”称号。作为杭州本地参赛运动员,能够在自己居住且熟悉的城市、“世界最美赛道”与同事、朋友、家人一起参与体育盛宴,彰显自己的精神和力量,从而实现自我挑战,无疑会产生一种无比自豪的感觉。王进(2005)、董宝林等(2018)研究显示,从社会心理学观点分析,由同事、朋友、家人一起参与的社会互动,能够提高人们的休闲机会认知,而人们对休闲机会的认知程度可以反映生活质量。访谈了解到,很多本地参赛者在日常的锻炼中会经常跟好友、跑团成员一起在杭马赛道上慢跑锻炼,大家为自己能够生活在杭州这样的城市而感到自豪、骄傲和幸福。因此,马拉松赛事物质文化对城市居民的自身因素具有正向的显著影响。

制度文化对居民自身因素没有影响,可能的原因是制度文化主要体现在政府对马拉松赛事的扶持、竞赛的规范等方面,其利好无法直接体现在居民的切身利益上。同样,精神文化对居民自身因素没有影响,这可能与杭州市政府及赛事组织者对杭州马拉松精神文化的宣传力度不够有关。

4.4 存在的不足和未来研究方向

由于调查样本有限,尽管研究测试的3个预测模型均达到统计学意义,但是其预测的效率大多在小的效应量范围,这可能是因为本研究被试主要基于杭州籍的杭马赛事参与者,研究结果带有一定的区域特征,将来的研究将基于更大的被试量来验证该关系模型,同时基于不同区域进行模型对比。而且,由于研究是基于2016年杭州马拉松现场随机发放问卷,被试在年龄段上过度偏向,表现为青年人群比例过高,中老年人群比例偏低,主要原因可能是本届马拉松参与者以青年人群为主,在未来的研究设计中可以按照不同年龄段对模型进行分段比较观察。另外,在现有研究基础上,将进一步拓展研究视角,探索在马拉松文化和居民幸福指数之间可能存在的中介变量与调节变量,从而使研究结论更加全面、具体。最后,从研究结果来看,马拉松赛事文化基本可以预测居民的幸福指数,建议赛事组织者应进一步重视对马拉松赛事物质文化和制度文化的建设,加大对马拉松赛事精神文化的宣传和建设。

5 小结

研究发现,马拉松赛事文化是通过物质文化、制度文化和精神文化3个层面对城市居民幸福指数进行影响的。调查数据表明,这3个层面对城市居民幸福指数的影响是不同的,具体表现如下:1)马拉松赛事文化的物质层面主要是对城市居民幸福指数的身心健康、自身因素方面具有统计学意义上的影响;2)马拉松赛事文化的制度层面主要是对城市居民幸福指数的社会条件和身心健康方面具有统计学意义上的影响;3)马拉松赛事文化的精神层面没有对居民幸福指数产生影响。以上研究结论构成马拉松赛事文化和城市居民幸福指数关系的解释机制。同时,研究建议在未来的马拉松赛事文化建设中应该进一步加强精神层面对居民幸福指数产生影响的探索。