不同落点网球侧上旋发球技术的运动学对比分析

2020-06-23马孝刚

马孝刚 ,史 兵

侧上旋发球(Kick Serve)是指击球后网球呈现上旋为主、侧旋为辅的旋转特征(Alison,2011;Cross,2011;Reid et al.,2007;Sheets et al.,2011),旋转轴与水平面呈夹角,落地后弹跳有力,产生侧向偏移,主要运用在网球第2次发球,也有学者指出可运用在一发(Sakurai et al.,2013)。网球发球需结合旋转和落点,集力量、速度、旋转和落点于一体,单一以力量为主的发球并不能给对手造成较大威胁。国内对网球发球旋转和落点等研究较少,主要集中在一发的平击球和大力发球(蒋中伟,2000;严波涛等,2000)。发球分为3种类型,即平击发球、上旋发球和侧旋发球。网球技战术分析类研究(李亮,2014;刘仁盛,2016;卜宏波等,2011;陕威等,2016)指出,二发需要在攻击性和稳定性上寻找最佳平衡点,在影响球员比赛胜负的指标中,二发得分率排在前三位置,决定比赛胜负的比重较大(陈正,2007;郭立亚,2009)。国内网球侧上旋发球力学分析研究仍处于空白,国外对此进行了深入研究。因此,从运动生物力学角度进行研究,能够加强对网球运动学特征、运动损伤与生理学特征的研究,提高网球项目的科学化水平(李博,2017)。

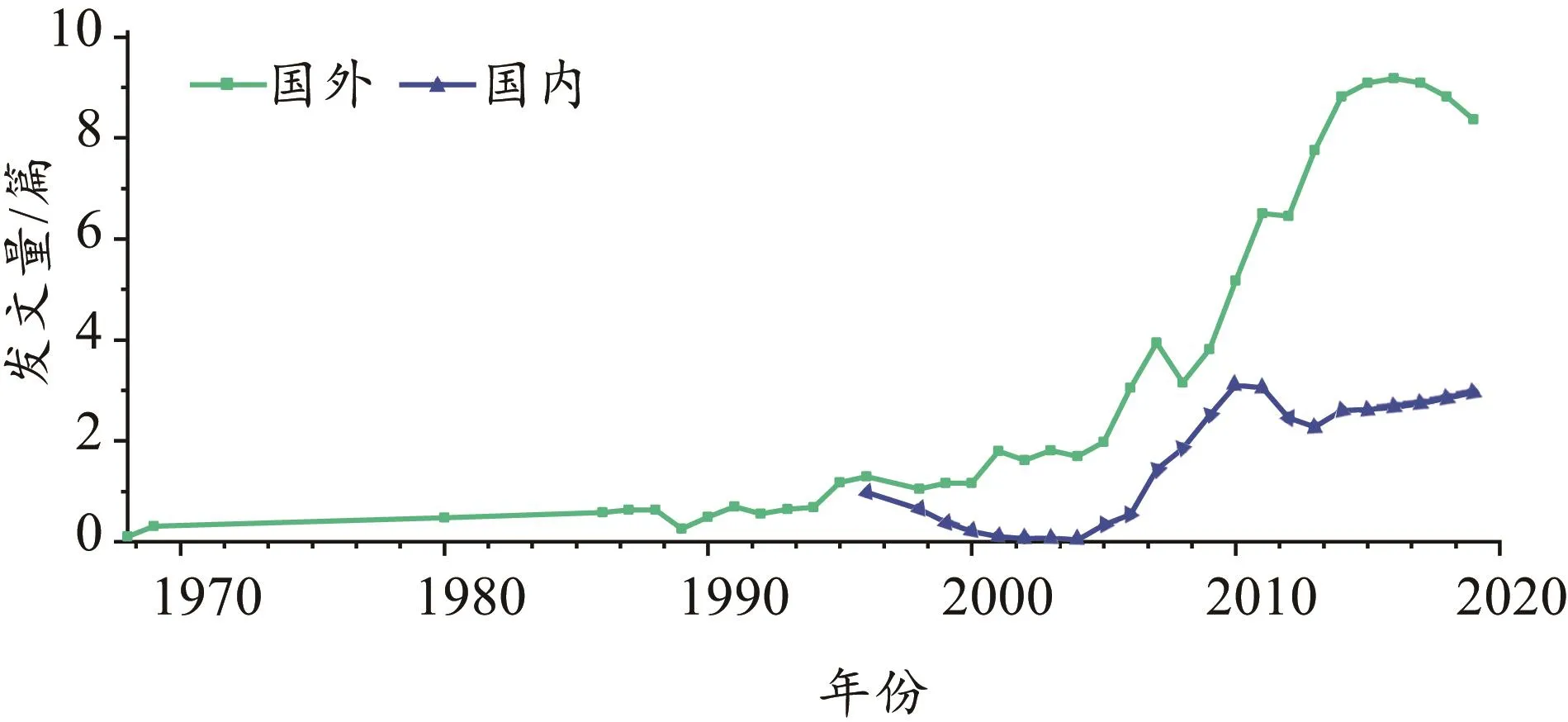

以“网球发球”为关键词检索中国知网(CNKI)体育类核心期刊和硕博论文(截止到2019年5月23日)(图1),筛除无关文献后得到184篇文献。有关网球发球力学分析类文献37篇,包括硕士论文23篇、博士论文1篇和期刊论文13篇。实验设计结合发球落点和研究主题与侧上旋发球相关文献各1篇。以Tennis Serve为关键词检索PubMed数据库,共得到279篇文献,其中关于运动学分析类共116篇,结合发球落点和旋转类文献分别为64篇和16篇(表1)。

表1 国内外网球研究文献类别Table 1. Literature Characteristics of Tennis Serve at Domestic andAbroad

对比国内外文献发现差异主要集中在3个方面:1)研究角度。我国网球发球分类依据不清、概念模糊,运动学分析主要集中在一发,研究不够全面,精细化程度较低。国外网球发球研究对不同落点发球差异性(Reid et al.,2011)、不同类型发球差异性(Abrams et al.,2011;Carboch,2015;Chow,2003;Sheets et al.,2011)、身体某一环节的运动学特征(Reid et al.,2007,2013)及发球损伤特征(Gillet et al.,2018;Hufner,2017;Martin et al.,2014a;Morenno et al.,2019,2018;Tubez,2015)等都进行了全面地分析。2)实验设计。统计国内网球相关研究,采用实验法的研究文献占文献总数的41.9%(49篇),而国外占比达83.0%(229篇)(李博等,2017)。国内仅有1篇文献涉及到发球落点,而国外在实验设计中详细强调发球落点,严格限制范围,落点区域有1 m2(Abrams et al.,2014;Campbell et al.,2014;Reid et al.,2015;Sakurai et al.,2013;Whiteside et al.,2013,2015)、1×2 m2(Chow,2003;Reid et al.,2011,2013)、1.5 m2(Hansen et al.,2017;Konda et al.,2010;Martin et al.,2012,2013,2014b)、1×1.5 m2(Touzard et al.,2019);发球技术的阶段划分种类较多,主要有3阶段(Whiteside et al.,2013)、4阶段(Bahamonde,2000;Gillet et al.,2018;Whiteside et al.,2015)、6阶段(Reid et al.,2015)、8阶段(Kovacs,2011);阶段之间具体到某一帧,划分清晰。国内网球发球主要分为4个阶段,即抛球引拍、“挠背”、挥拍击球、随挥,阶段划分较模糊单一。3)选取指标。国外指标涉及人体参数和器械参数。人体参数指标选取各环节部位的运动方向,对各方向上的运动方式都进行分析,如肩关节(内旋/外旋、屈/伸、内收/外展等),躯干(屈/伸、内旋/外旋、后倾等)。此外,网球参数有角度、速度和高度等指标,在击球后球速和旋转速度指标均为3个平面的分速度。而国内网球发球力学分析中主要是以运动学为主,并且对器械的分析相对较少。

图1 国内外网球发球发文量Figure 1. Amount of Tennis Serve Issued at Domestic and Abroad

本研究旨在分析不同落点(T内角、Body追身和Wide外角)网球侧上旋发球技术动作,总结出侧上旋发球技术的运动学规律,严格限定实验设计中发球落点、阶段划分和选取指标,提高分析的深度和精细化程度(马孝刚等,2018)。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

本研究对象为我国高校男子网球运动员不同落点侧上旋发球技术动作。实验对象为陕西省某高校10名国家二级及以上水平男子网球运动员(年龄:19.0±0.6岁;身高:1.78±0.15 m;体重:71.23±3.42 kg;训练年限:10.0±1.3年;BMI:21.67±4.70)。测试前3个月内无损伤病史,受试者了解实验内容并签署知情协议书。

1.2 运动学测试法

1.2.1 实验流程

1)将2台高速摄像机对准发球运动员进行定点和定焦,拍摄频率为200 Hz,曝光时间为1/2 000 s。AB机位于球网两侧,主光轴相交于发球运动员,夹角约90°,距离地面高度为1.5 m。地坐标原点为发球站位区域,原点向前垂直于底线为X轴正方向,原点向右平行于底线为Y轴正方向,向上为Z轴正方向。2)受试者身穿紧身T恤和短裤,将球拍拍头和拍面两侧粘贴标志点,提高三维解析精准度。实验前统计得出球员左脚尖位置与底线中心平均距离,在指定区域(球员左脚尖位于平分区侧距离底线中心0.95 m位置)进行发球。3)受试者进行10 min准备活动后,尝试3次侧上旋发球确保各仪器正常工作后开始正式测试。主教练判定球员发球是否为侧上旋发球,并告知测试者全力发侧上旋发球至对角发球区域,顺序为W外角、B追身和T内角各8次。根据国际网球联合会(International Tennis Federation,ITF)推出的国际网联网球等级测评系统(International Tennis Number,ITN),对发球测试进行适当调整,本研究发球质量指标为第1落点在区域内,且第2落点在2分区。4)经查阅相关文献得出发球区域分区为3种,2×1 m2、1 m2(Abrams et al.,2014;Guillot,2013;Reid et al.,2007)和1.5 m2(Martin et al.,2013)区域,为精确发球落点,选取发球落点区域为1 m2,追身区域两侧空隙间隔相等。每个有效区间选取质量最好(第2落点距离最远)的发球技术动作,且实验中各指标参数均为发球技术动作所得均值(图2)。

图2 本研究实验现场测试示意图Figure 2. Field Test Diagram of the Experiment

1.2.2 数据处理

采用扎齐奥尔斯基人体模型,将人体简化为由若干个刚体环节通过线条连接出人体模型的形状。除网球坐标点外,其余各点相关数据均使用低通滤波法(频率为10 Hz)进行平滑。将本研究所获得的数据进行分类整理,数据均采用平均数±标准差(M±SD)表示,通过SPSS 20.0软件,选用独立样本t检验的方法对每组数据进行对比分析,显著性水平为P<0.05。抛球引拍阶段、“挠背”阶段、挥拍击球和随挥阶段(严波涛,2001;Martin et al.,2013)(表2)。

表2 本研究动作阶段划分Table 2 Division ofAction Stages

2 结果

2.1 抛球引拍阶段

不同落点发球抛球出手点高度未出现显著性差异(T:1.75±0.31 m vs B:1.77±0.21 m vs W:1.76±0.16 m)(表3)。出手点在头顶高度左右,此结论与相关研究所得一致。右肩、左肩和左肘关节点在水平面的投影夹角量化其抛球时的运动特征,得出肩关节水平面投影角度呈显著性差异,(T:115.3°vs B:109.2°vs W:104.2°),均值为109.3°。抛球速度未呈现显著性差异,内角6.32 m/s、追身6.72 m/s、外角6.12 m/s。由此可知,抛球引拍阶段中,仅有左肩水平面投影角度呈现显著性差异。

抛球引拍阶段左肩关节、右肩关节和左膝关节之间角速度变量呈显著性相关(平均R=0.82),说明系统稳定性与3个环节部位的运动特征密切相关,左膝关节、左肩关节和右肩关节之间的角速度变化量在很大程度上决定了抛球的整体稳定性。不同落点发球时站位方式无显著性差异。球员左脚与底线的夹角为45.0±2.3°,右脚与底线平行,两足跟和足尖连线与底线的夹角分别为63.0±1.7°和78.0±1.2°,不同落点之间未出现显著性差异,可知抛球引拍阶段球员站位方式中,各落点发球时站位方式相同,球员未因改变发球落点而变换站位方式。

表3 抛球引拍阶段各指标参数Table 3 The Index Parameters of the Backstroke Stage

2.2 “挠背”阶段

不同发球落点中各关节角度变化幅度呈显著性差异,关节角度随外角—追身—内角均呈现增加现象(表4)。关节角度变化最大的是肘关节屈伸角(33.8°)、拍臂角(23.6°)、躯干扭转角(33.5°)和躯干倾斜角(29.5°)。角度越大说明其环节部位的发力程度越大,发力大小依次为内角发球、追身发球、外角发球。

2.3 挥拍击球阶段

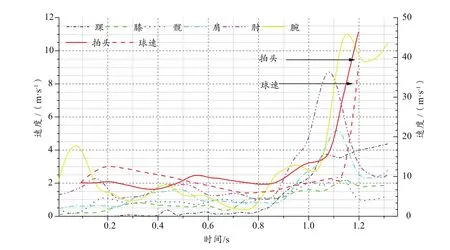

不同落点发球时,球员整体发力顺序较为流畅,符合发球技术动作的鞭打力学原理,各关节部位的速度依次叠加,逐步传递至击球点(图3)。从外角至内角各方向速度分量为:外角侧旋>追身侧旋>内角侧旋,内角上旋>追身上旋>外角上旋(表5)。同时,击球角度差异性显著,内角Angle<追身Angle<外角Angle,击球球速在不同落点出现显著性差异。由此可知,决定发球落点的关键指标为击球时角度和速度分量。

表4 “挠背”阶段各环节角度变化量Table 4 Angle Changes of Each Link

击球点与身高的倍数为外角(1.32)、追身(1.25)和内角(1.21),不同落点击球点高度为内角<追身<外角,各落点间差异性显著。水平面投影点位置可知,击球点位置由内至外逐步向右前方偏移,内角至外角击球点距左足尖距离为内角<追身<外角。

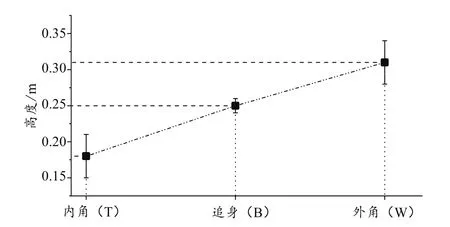

侧上旋发球球员的平均腾空高度为0.24±0.02 m,且不同落点发球腾空高度具有显著性差异(T:0.18±0.03 m vs B:0.25±0.01 vs W:0.31±0.03 m)。由内角至外角,球员发球时的弹跳高度逐渐增加,说明腿部的发力增加。

图3 击球阶段各环节发力顺序Figure 3. Sequence Diagram of Body Joints

2.4 随挥阶段

击球后球员身体重心位移向前0.36±0.02 m、向右0.40±0.03 m和向上0.37±0.03 m,不同落点间重心位移未出现显著性差异(表5)。各方向重心分速度较小,落点间速度分量未出现显著性差异。膝关节角度变化平均值为39.7±1.8°,从击球时刻约160°到落地后膝关节120°。综上所述,挥拍击球阶段重心变化幅度较小,未出现较大的移动变化,膝关节落地后的缓冲效果良好。

表5 不同落点发球击球点和重心参数Table 5 Parameters of BI and COG at Different Locations

3 讨论

分析4个阶段中各关键指标:抛球引拍阶段相关研究得出接发球方能够从发球方的细微变化判断出发球特征,故分为抛球空间位置、系统稳定性和站位方式。“挠背”阶段为挥拍击球前储存肌肉弹性势能,分为各环节角度大小变化和时序变化。挥拍击球阶段是整个发球技术的关键阶段,此部分有发力时序、运动轨迹、击球角度、击球速度、击球点空间位置和腾空高度。随挥阶段分为重心变化、肩关节缓冲和下肢缓冲。

3.1 抛球引拍阶段

高质量的抛球是发球的必备条件,合理的抛球动作是使网球被竖直和平稳抛出。此阶段数据显示:不同落点发球抛球出手点高度未呈现显著性差异(T:1.75±0.31 m vs B:1.77±0.21 m vs W:1.76±0.16 m)。通过左肩关节水平面投影夹角量化其运动特征,得出肩关节角度差异性显著(T:115.3°vs B:109.2°vs W:104.2°),平均值为109.3°。抛球时左肩关节、右肩关节和左膝关节的角速度变量呈显著性相关(平均R=0.82)。不同落点发球时站位方式无显著性差异,左足尖足跟连线与底线的夹角值为45.0±2.3°,右足尖足跟连线与底线呈平行关系,两足跟和足尖连线与底线的夹角分别为63.0±1.7°和78.0±1.2°。以上结果显示,抛球出手点高度与前人研究一致,出手点在头顶高度(严波涛,2001)。不同落点发球时球员左肩关节投影角差异较大,由内至外抛球点逐渐向右偏移。站位方式无差异性表明球员是通过调整身体姿势完成技术动作,并不是改变左右脚站位位置。国外职业网球教练员明确要求球员每一种发球和不同落点发球都应当使用同一种抛球方式(Crespo,1998;Reid et al.,2011;Yandell,1999)。不同发球类型或不同落点发球时抛球差异性会使接发球方依据差异性判断发球的特征(Shim et al.,2005),因此发球时球员为率先占据进攻优势,应当提高发球的隐蔽性,增加接发球方的预判难度,制造更大的心理压力。

3.2 “挠背”阶段

“挠背”阶段拉长各环节肌肉初始长度,为击球储备肌肉弹性势能,做好全身各环节即将爆发用力的准备姿势(严波涛,2001)。“挠背”动作是否充足,决定了最终发力顺序的连贯性和最终拍头速度。不同发球落点中各关节角度变量呈显著性差异,随外角—追身—内角依次增加,关节角度变化最大的为肘关节屈伸角(33.8°)、拍臂角(23.6°)、躯干扭转角(33.5°)和倾斜角(表4),说明随外角—追身—内角依次发力充分,与球员站位位置距落点距离密切相关。距外角距离L1最远(18.97 m),追身L2次之(18.53 m),内角L3最近(18.31 m)(图2)。基于马格鲁斯旋转效应,当球体上方所受空气压强大于球体下方时,其飞行距离则变小。内角与球员站位距离最近,要使球落在区域内就需要产生更大的拍头速度。外角落点相对离球员较远,空间运行时间较长,更侧重对网球的控制,发力相对要小,追身发球时发力居中。“挠背”阶段角度变化顺序为膝关节屈→躯干后倾→躯干扭转→肩关节外展→肘关节屈→腕关节伸。不同落点发球各关节角度变化顺序一致,未出现显著性差异,说明整体发力顺序流畅性较好。我国高校网球二级运动员侧上旋发球时,“挠背”阶段整体发力顺序协调一致,良好地掌握了不同落点发球间的发力差异性。

3.3 挥拍击球阶段

网球发球最合理的发力顺序是各关节速度逐渐成递增顺序(李博,2017)。各环节发力过程为蹬腿→转髋→转体→手臂绕肩→肘关节伸→小臂外旋→转腕和随挥,各环节速度叠加越大,表明鞭打效果越好(严波涛等,2000)。有研究认为,约51%的动能来自躯干和下肢,肩、肘和腕部分别占21%、15%和13%(Kibler,2009)。动作连贯性较好,各关节速度依次叠加最终传递至拍头,且不同落点发力顺序一致,未出现差异性(图3)。观察额状面运动轨迹得出,内角发球时重心和拍头运动轨迹垂直向上,平行于Z轴,追身和外角发球时运动轨迹略向右偏移(图4)。从水平面投影点可以看出,内角发球重心和拍头运动轨迹向前位移小于追身和外角发球。以上结果表明,如何运用躯干和腿部肌群力量是训练的重点,躯干旋转和侧屈有助于产生更多的角动量,并将其转移到拍头(Bahamonde,2000)。运动轨迹说明由内角至外角发球时,拍头和重心均表现出向右偏移,表明拍头和重心运行轨迹是决定发球落点的部分因素。

图4 重心(下)与拍头(上)随时间在额状面运动轨迹Figure 4. Trajectory of Center of Gravity(Down)and Racket Head(Up)

击球点(Ball Impact)是发球技术的核心环节,动作的连贯性直接影响着发球的质量,也反映出整个发球动作的效果。不同落点发球时,X、Y、Z方向的速度分量差异性显著,具体表现为:外角侧旋>追身侧旋>内角侧旋,内角上旋>追身上旋>外角上旋(表5)。计算网球拍面与击球时刻网球两帧所成直线的夹角可得出击球角度,本研究特指击球角度为矢状面投影角。不同落点间的角度差异性显著,内角Angle<追身Angle<外球Angle(表5)。角度越小对网球的包裹越充分,角度过大对球的包裹性越差。内角发球需要强烈的上旋球,较小的击球角度可以提高网球与拍面的摩擦力,进而加大上旋速度,使球更加稳定地进入发球区域内。外角发球距离较远,运行轨迹和时间较长,因此需要较大的击球角度,使球产生较大的侧向旋转,迫使球员在球场外侧击球(Alison,2011;Chow,2003;Reid et al.,2007)。

平击发球击球点高度与身高具有相关性,身高较高者发球成功率较高,增加击球点高度有助于提高发球成功率(Vaverka,2013)。有研究得出平击发球击球点高度为身高的1.52倍(孙宇亮 等,2012)、1.49倍(姜惟,2011)、1.18倍(李钇蓉 等,2015)。Dossena等(2018)得出,在发球过程中,下肢产生了大约50%的力量,第1、2发球腾空高度无明显差异。本研究击球点时刻与身高的倍数为外角(1.32)、追身(1.25)和内角(1.21),球员平均腾空高度为0.24±0.02 m,不同落点间具有显著性差异(P<0.01;T:0.18±0.03 m vs B:0.25±0.01 m vs W:0.31±0.03 m)(图5)。左脚尖在击球时处于静止状态,可帮助球员在抛球时就确定击球点的位置,进而调整身体的运动轨迹(Chow,2003)。因此,通过击球点网球与球员抛球时左脚尖之间的三维空间位置关系,量化网球与左脚尖的空间位置。

图5 不同落点击球时刻腾空高度Figure 5. The Height of Different Points

上述表明,侧上旋发球击球点高度要低于平击发球,且不同落点击球点高度内角<追身<外角。击球点与左脚尖位置差异性较大,具体表现为内角击球点距离最近,外角击球点距离左脚尖较远,追身击球点居中。侧上旋发球腾空高度较低,说明并不是一味追求垂直跳跃高度,主要是将腿部的蹬伸力逐步传递至击球点。这与(Bonato et al.,2015)的研究一致,球速与弹跳指标并无显著性相关,跳跃仅是帮助球员更加协调性击球。

3.4 随挥阶段

随挥阶段释放身体各环节所产生的高速能量,快速恢复到平衡状态。实验得出击球时刻躯干和上肢产生了相当于0.50~0.75倍身体重量的力,甚至更多(Ellenbecker et al.,2010)。肩关节旋转角速度约 3 000°/s,范围较大(约270°),击球力量约占整体的20%(Abrams et al.,2011;Elliott et al.,2003;Fleisig et al.,2002;Kibler,1995;Reid et al.,2007),是极易损伤部位。加深对伤病特征和机制的认识,能够帮助网球运动员更好地预防网球伤病(李博等,2017)。因此,随挥阶段如何将体内能量转化出体外是技术关键重点。落地后的缓冲能够有效缓解膝关节内部负荷,不仅需要降低膝关节负荷,还需要调整站位姿势为下一拍做充足准备。球员击球后重心位移向前0.36±0.02 m、向右 0.40±0.03 m、向上0.37±0.03 m,击球后重心各方向位移较小(表5)。内角重心位移最小,外角发球重心向右前方移动,其原因是击球点位于右前上方,球员需要向右前上方跳跃击球。从重心分速度来看击球瞬间球员的重心速度较小,不同落点间未出现显著性差异。击球后关节变化时序为,肩关节→躯干→肘关节→腕关节,肩关节与躯干前倾动作同时发生。落地后球员膝关节平均角度为120°,且不同落点间膝关节角度变化未出现显著性差异。缓冲幅度约40°,即从触地160°缓冲到120°,较小的膝关节变化幅度能够为下一拍击球做好准备。击球后下肢关节的变化顺序为,踝关节屈→膝关节屈→髋关节屈,不同落点发力顺序未出现差异性。

4 结论与建议

4.1 结论

本研究综合国内外网球发球分类得出侧上旋发球概念,即侧旋为主、上旋为辅的旋转特征。根据侧上旋发球技术动作运动学分析总结各阶段共性规律:1)抛球引拍阶段,我国高校网球二级运动员发球隐蔽性意识较差,左肩关节、右肩关节和左膝关节角之间的速度变量相关系数决定了最终抛球稳定性;2)“挠背”阶段,各环节角度变量大小随外角—追身—内角依次增加;3)挥拍击球阶段,各关节速度叠加效果良好,击球点速度分量、击球角度和挥拍轨迹决定了发球落点差异性。击球点高度与左足尖位置能够清晰量化出击球点空间位置;4)随挥阶段,球员通过肩关节→躯干→肘关节→腕关节协同收缩释放关节高速能量,落地后的站位姿势为下一拍击球奠定基础。决定侧上旋发球落点的主要因素是击球点速度分量、击球角度和挥拍轨迹,因此,我国高校网球二级运动员亟需储备发球隐蔽性、击球点空间位置、挥拍轨迹和击球速度分量等方面的意识体系。

4.2 建议

针对我国高校网球二级运动员不同落点侧上旋发球技术动作存在的问题提出以下建议:1)抛球引拍阶段,应当保持抛球前一系列准备动作的一致性,务必提高发球隐蔽性意识,协调控制左肩、右肩和左膝3个环节的角速度。2)“挠背”阶段,确保流畅的发力顺序,由下至上逐步将力量传递至击球点。3)挥拍击球阶段,根据落点差异对挥拍运动轨迹、击球速度和击球点空间位置产生理性认识,意识到各指标对击球落点的影响。4)随挥阶段,控制重心小幅度活动范围,为降低肩关节部位的损伤风险,通过躯干和上肢协同收缩释放关节部位的能量。落地后膝关节角度保持在合理的范围,为下一拍击球做充足的准备。我国应当继续以运动生物力学为手段加强网球各类型发球技术动作、各环节运动特征和发球所致损伤因素等系统化和精细化的研究。