艺术人类学视野中湘西苗族“跳香舞”的叙述与解析

2020-06-22陈蕊

陈蕊

摘 要:本文是湘西苗族“跳香舞”的一次“抒写”与“独白”,笔者“近距离”的去参与观察体验,只为更近一步去书写“跳香舞”的叙事内容与结构。一方面强调对“跳香舞”的动作语汇、肢体符号的细致化描述与分析,将舞蹈置于仪式语境与历史传统中进行象征性意义阐释;另一方面强调对“跳香舞”的艺术文化解析,对其在跳香祭仪中的巫术表征进行情境化探讨。

关键词:跳香舞 跳香祭仪 象征性意义 巫术表征

“跳香舞”以多种不同舞段的独特形式吸引着笔者想一探究竟,在跳香祭祀仪式中跳香舞蹈发挥着不可替代的“功效”,多种舞蹈形式是否决定着其叙事结构? 它是否具有独特象征意义的存在?具有巫术表征的存在?甚至说是作为一种宗教情感寄托的存在?这一系列“存在”的确疑,都将引领着我们追随者,不断“深陷”探讨与解析。

一、仪式中“跳香舞”的叙事内容与结构

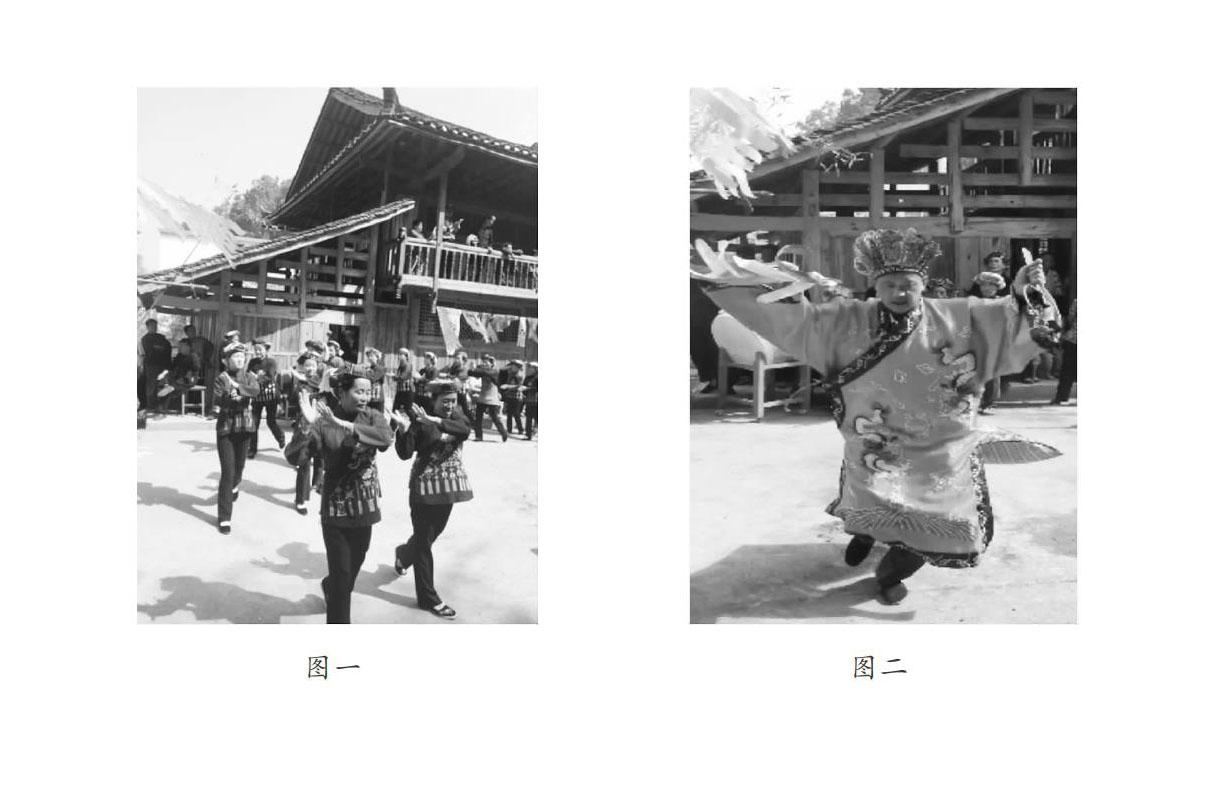

跳香,湘西苗族的一种祭祀仪式,集乐、舞、武、戏于一体,融释、道、傩为一合。苗语称之“岜嬢”,主流于湖南湘西泸溪、古丈、凤凰、花垣及怀化沅陵、辰溪等苗族聚居地。仪式畏惧于自然、崇拜于天地神、敬重于农耕的起由决定了其主要目的,一是谢祖先神灵的庇佑,二是驱邪祛灾,祈求来年风调雨顺、五谷丰登。祭仪一般起于农历九月中旬,止于十月中旬,时长一月之久,“跳”完这村再“跳”那村,主寨(作东的村寨)“跳”一天或三天,其他村寨一寨一天。整个祭祀仪式由请神(安神)——送瘟神——酬神——娱神四个程序组成,其中法事分为六个部分:请神、申发、送瘟、舞土地、发童子、大旋场,每场法事均有舞段,由这些舞段组成一套叙事结构,并具有着完整的故事情节。主以红衣老司(掌坛师)独舞,其中申发法事中有3人舞段(老司与两位黑衣老司)、舞土地法事中有有双人舞段(老司与扮演牛者)、傩戏舞段(12名扮演傩神者)、大旋场法事中有群舞段(老司领舞,群众共舞)等等,多场舞段的多种舞蹈形式建构了“跳香舞”的叙事结构,现以法事中一段独舞段、3人舞段、群舞段三段为例,分别对其叙事内容与结构做一简要分析。

请神法事中老司独舞段——其主要表现掌坛师请神灵到场的情境。老司脚下步伐正反三角、北斗七星图行走,均以“转踏步”、“三步罡”、“七步罡”连续反复。除老司大旋转舞段外,其余法事的独舞部分,脚下步伐均以“转踏步”、“三步罡”、“七步罡”循走,而手执(牛角、绺旗、司刀、镰刀、马鞭、五谷等)道具交替繁多,因此上身肢体动作变化多样。

申发法事中3人舞段——该舞段在烧草船驱赶瘟神法事之前“行事”,由老司与两位一起抬草船的黑衣老司所跳,随后将草船抬到溪河边烧掉,此意为鬼魔瘟神随水而冲走永不入寨。老司与两位黑衣老司3人碎步进行“8”字线路相互穿插,穿花多达三十余次,老司手持续晃动绺旗与司刀,两辅助手持绺带持续“8”字划圆。

大旋场法事中群舞段——此段为“跳香舞”高潮段,主要叙述苗族祖先生活劳作之景,由苗老司带头领舞,群众共舞的形式表现,反映族群共庆丰收,与神同乐的情境。众人以鼓手为中心,在掌坛者的带领下,男女老少随之绕圆而舞。众人所跳与老司异同,但以老司所跳为之“根”,即离不开劳作生活之象。众人其动作大体为四小节,一小节“敬五谷神与天地人神”;二小节“开荒、播种”;三小节“薅秧苗、施肥”;四小节“堆稻草”。手舞足蹈间,老司不时吆喝声起,众人随即复腔,场面一派喜乐融合。

祭仪中,跳香舞蹈有着一套自己的“故事”;舞段中老司、群众与神灵三者不断循环“互动”,每一舞段表现的主题、节奏鼓点、舞蹈情绪都有所差异,“三步罡”、“七步罡”、“转踏步”、“8”字穿花等等这些看似简易的动作,其实,在这差异与简易的背后,潜藏的是“跳香舞”特殊的符号与象征意义。

二、“跳香舞”的象征性意义

1.“通灵”

在恩登布人的仪式研究中,特纳将支配性象征符号又称作“工具性象征符号”,“仪式有着要明确表达的目标,工具性象征符号可以说是达到这些目标的途径”?譹?訛可见,在跳香祭仪中,跳香舞蹈是作为一种工具性象征符号去帮助族群实现“通灵”之事:老司通过无声肢体去“请神”,群众通过身体跳动去“娱神”。与神灵之间的这一来一往,使“舞助通灵”一说更加顺理成章。仪式语境下,老司独舞中“转踏步”、“三步罡”、“七步罡”及其手诀、三人舞“8”字穿花、群舞农耕之“态”等这些肢体语汇,不仅营造出仪式神圣之感,同时也作为一种与神灵对话的“窗口”,把“谢神灵庇佑、祈年谷顺成”之意传达得淋漓尽致。

老司作为祭仪中的核心人物,通过肢体动作把其让人有“蒙纱”之感又区别于常人的特征展现在观众的视野之下。在他与神灵间沟通的过程中,不仅让族群有畏惧尊崇之心,对于仪式程序的操作也将全过程“听命”于他。可见,仪式之中通过艺术形式能够充分加强个人集体意识,对于族群整合具有积极作用;与此同时,老司在祭仪中的神圣地位也得到巩固与加强,通过身体语言来强调他在族群中的特权。

2.“阴阳”

湘西苗族将人神之间的使者(老司)称之“巴岱”,而由于民族文化交融,使“巴岱”发展为两种不同支系:“巴岱雄”与“巴岱扎”。随着道教的传入,受汉文化影响的“巴岱”信仰从单一转为多样,一支保留传统宗教信仰,一支颇受道教文化影响。跳香仪式中的红衣老司其属“巴岱扎”一类,因其信仰神灵中出现道教神灵(玉皇大帝、太上老君等)、服饰法器中融入道教信仰成分(法帽中的日月、阴阳筶等)、念口诀请神词时使用汉语等等,这些道教因子的介入,其原因有著诸多的因素。道教文化不仅在祭仪的神灵系统、信仰仪式、服饰法器中突显,在其艺术形态中也显露无疑。

如在跳香舞蹈的独舞段中,“转踏步”的频繁出现:左转一圈后踏一步,右转一圈后踏一步。民舞集成中称之“转五步”,其左转五步后必回右转五步,每舞段的“转踏步”均如此行步;又如群舞段的队形与场记,众人随老司步履,先逆时针绕半圆后走“S”线从中轴穿插,再进行顺时针绕圆,后再从中轴穿插以此循环,整个场记队形犹如一幅太极八卦图。不管是“转踏步”还是“太极图”,给我们展现的不仅是乾、坤的相互对应,也是阴、阳的相互作用。服饰中讲究一日一月,舞蹈中讲究一左一右,把万事万物分为一阴一阳的这种观念贯穿了整个跳香仪式,从而构成跳香人对宇宙万物“对立统一”的阴阳辩证观。对于天地合一,宇宙秩序的平衡构建,“跳香舞”有着特殊的“使命”,其左旋转为“转阴”,意为敬请土地神;右旋转为“转阳”,意为敬请天神。舞蹈这时发挥其效,由肢体语言达到天、地、人的融合,实现了在混浊世界中的“归一”。

三、“跳香舞”的巫术表征

仪式中的巫术是通过“操纵”超自然的力量来实现愿望,以满足一定的需求为目的。对于跳香祭仪其是借助象征性的舞蹈形式,并使用关联实物与咒语,来帮助巫师与神灵沟通对话,以实现跳香人求神灵庇佑平安、赐于五谷丰登的心灵祈盼。跳香仪式中红衣老司与跳香群众在巫术之中获得一种“共识”——相互间的相信,以此“共识”为基础、以舞为媒介来实现的“通灵”。老司通过巫术来加强自己在仪式中的神圣地位,群众通过巫术来实现自己的祁望。巫术一直“蔓延”在整场仪式之中,然则打开“通灵”大门的跳香之舞,其中的巫术表象主要是如何得以体现的呢?

一在于其手诀。跳香舞蹈中的手诀多达三十余种,其包含有乾坤、阴阳等宇宙万物的信息,每一手诀代表一种巫术符号,象征着世间各物。老司在请神安神法事中运用手诀来强调其作为与神灵沟通的个体特殊性,突出其通天神力的权威。而由群众对其“功力”深信不疑的推波助澜,使整体仪式合法化。二在于其口咬烫犁口法术。该法术是老司将犁口尖烧红后用牙齿咬住,边咬边旋转。这是老司通过“通灵”后拥有的一种特殊能力,这种力量暂时性附着于身,在该力的“保护”之下火焰将不会伤其身,以此来达到恐吓与驱赶邪灵的目的。三在于其抛洒的五谷。大旋场法事中一场洒五谷舞段,老司抛洒五谷于群众,群众单膝跪地,双手捧围兜来争抢五谷。这里的五谷祭食被老司通过施咒“赐予”了神力,群众在获得它们的同时也将获得了好运。四在于其大旋场群舞。老司作为“通灵”的桥梁,把人的意愿传达给神灵,并让神灵承诺庇佑人们。巫师通过舞蹈感通天地,将神“请”到现场,以神在场的方式开始娱神。每一动作都是神灵与群众同舞同乐,这时“舞”、“巫”、“无”回归于一体“巫”字,“舞”中之“巫”的权利彰显:在“巫”的语境之下,实现对神灵“无”的传讯,跳香“舞”的共欢。

结语

仪式语境下,“跳香舞”使人们沉溺在与“神在场”的情绪之中,当我们一步步靠近,就会一层层发现“巫”之下跳香人的唯心之观,人们将跳香祭仪作为宗教情感的寄托之所,通过仪式性活动而获得一种心灵上的解脱:信心、勇气、安全感的获取,使跳香人充满能量地去战胜困难、消解焦虑、应对现实。即使“神灵是虚拟的,但它对人的影响力却是实在的,它满足人的精神需求的体现也不是虚拟的,而是真实具体可以感知的”。这不仅仅是跳香人与大自然对抗所获得的情感表达,也是一个民族集于一体的精神食粮。它通过“舞”来映照,把这一族群的人生观、宇宙观融于“跳香舞”象征体系之中,其“通灵”、“阴阳”之意,不仅整合了矛盾,规整了仪式秩序,同时也为跳香人的心理上寻得一份慰藉。

注释:

维克多·特纳. 象征之林—恩登布人仪式散论[M]. 北京:商務印书馆,2006:31.

陆群. 湘西原始宗教艺术研究[M]. 北京:民族出版社,2011.

参考文献:

[1]维克多·特纳.象征之林—恩登布人仪式散论[M].北京:商务印书馆,2006.

[2]陆群.湘西原始宗教艺术研究[M].北京:民族出版社,2011.

[3]克洛德·列维—斯特劳斯.结构人类学[M].北京:中国人民大学出版社,2006.