抗菌肽的来源及其应用*

2020-06-21王娅娅曾键尧孙津歌

王娅娅 李 娜 曾键尧 孙津歌 姚 洁 王 妍 杨 琳

(天津师范大学生命科学学院天津市动植物抗性重点实验室 天津 300387)

20世纪80年代,Boman研究小组用蜡状芽孢杆菌(Bacilluscereus)诱导惜古比天蚕(Hyalophora cecropia)后产生了抗菌多肽类物质,随后发现了第1个抗菌肽——天蚕素(cecropins)。抗菌肽(antibacterial peptides)广义上是指由生物基因组编码的,具有对抗外源性微生物侵害、清除体内病变细胞功能的一类小分子多肽,被认为是从细菌到昆虫、动物乃至人体内普遍存在的一类防御性肽类活性物质,又被称为“第二防御体系”[1]。抗菌肽一般由10~50个氨基酸残基组成,可根据其氨基酸组成、大小和构象结构进行划分。从结构上分析,抗菌肽可分为四大类:β-折叠、α-螺旋、环状肽和延伸扩展肽。大多数抗菌肽的抗菌结构以α-螺旋和β-折叠为主。抗菌肽应用极广,作为治疗手段已发展到临床前和临床试验阶段,作为抗菌添加剂和防腐剂也已应用到食品工业、饲料加工业、轻工业等方面[2]。

1 抗菌肽的来源

1.1 植物抗菌肽 植物是具有药理作用的多种分子的主要来源。植物抗菌肽是进化最古老的天然免疫成分之一,是宿主抵御病原体攻击的第一道防线。植物产生小的富含半胱氨酸的抗菌肽作为一种自然防御机制,该防御机制可能是组成性表达或诱导宿主对病原体攻击的反应[3]。从植物中分离的抗菌肽同样具有很强的抗真菌和抗细菌活性,并且从菠菜叶粗细胞壁中分离得到的抗菌肽对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的病原菌均有一定的拮抗作用,对真菌例如镰刀菌、梭菌、美氏双星菌和赤炭疽杆菌也有一定的拮抗作用[4]。

1.2 昆虫抗菌肽 昆虫抗菌肽是昆虫在受到刺激或感染之后在其血淋巴中产生的一种抗菌类物质,是一类重要的昆虫先天免疫效应物质。昆虫抗菌肽具有分子量小、热稳定性强、水溶性好、无免疫原性、强碱性、抗菌谱广等特点。昆虫抗菌肽不仅对细菌和真菌有广谱杀灭作用,而且对病毒、原虫及癌细胞也有杀伤作用[5]。抗菌肽的集体剂量是抗药性的主要决定因素,单个抗菌肽基因在自然选择压力下受到的影响很小。但Unckless R.L.等在果蝇中进行的2项研究表明,敲除单个或少量的抗菌肽基因可能会对机体对细菌感染的抵抗力产生重大影响。在Diptericin基因中,单个氨基酸多态性对抗性具有较强的预测作用,说明自然选择可有效作用于单个抗菌肽基因[6]。从结构特征上主要分为五大类:天蚕素类、昆虫防御素类、富含甘氨酸的抗菌肽、富含蛋白质的抗菌肽及溶菌 酶[7]。

1.3 两栖动物抗菌肽 两栖动物是一种古老的生物,它们的免疫系统高度进化。两栖动物抗菌肽是在一个单一物种的皮肤上合成的。两栖动物皮肤在自然进化过程中形成了防御病原微生物的3套防御系统,相应地具有特定结构。皮肤抗菌肽是其中先天性防御系统的主要组成部分[8]。其中两栖动物(青蛙和蟾蜍)的皮肤是抗菌肽非常丰富的来源。生物界中已成功分离750多种抗菌肽,其中具有抗肿瘤活性的约占13.1%,源于两栖动物的占13.3%[9]。

1.4 哺乳动物抗菌肽 动物的粘膜层覆盖并保护所有上皮组织免受微生物、机械和化学物质的侵害,形成最初的防线。主要成分是粘蛋白和其他糖蛋白、蛋白酶抑制剂和阳离子肽[10]。哺乳动物阳离子抗菌肽的广谱抗菌性有效地防止动物受到微生物的危害。人类的皮肤中也含有抗菌肽,主要由角质形成细胞、中性粒细胞、皮脂细胞或汗腺产生,在炎症刺激后或构成性表达[11]。在人类和其他哺乳动物中,完全处理过的活性肽可从干燥皮肤和舌头的角质化上皮片中分离得到[12]。

1.5 鱼类抗菌肽 鱼类是水生动物的主要组成部分。与其他生物一样,鱼类也分泌不同种类的抗菌肽,这些抗菌肽是一种带正电荷的短氨基酸链分子,参与宿主的防御机制。鱼类抗菌肽不仅表达了所有主要的抗菌肽类,包括防御素、抗菌肽、hepcidin、组织衍生肽,以及一种称为piscidin的cecropin家族的鱼特异性肽,而且有极高的耐盐 性[13]。

1.6 微生物抗菌肽 微生物产生抗菌肽保护其环境生态位。微生物产生的抗菌肽,包括通过核糖体合成的小细菌素和真菌防御素,以及通过非核糖体合成的次生代谢产物肽、环肽和伪肽[14]。

2 抗菌肽的作用机制

自抗菌肽被发现起,其作用机制得到了广泛的研究。一些研究表明,抗菌肽通过胞膜渗透作用,与细胞膜结合,破坏其完整性而杀死细菌;还有研究表明,抗菌肽通过胞膜进入细菌细胞内,然后作用于特定的靶点杀死细菌。抗菌肽中阳离子居多,大多阳离子抗菌肽的作用机制都是通过胞膜渗透作用,本文将从膜渗透机制阐述抗菌肽抗菌的作用机制。

2.1 初始的静电相互作用 人们普遍认为细胞质膜是抗菌肽的主要目标,大量实验数据也表明,抗菌肽主要是通过与磷脂组分的相互作用破坏细胞膜的完整性[15]。大多数抗菌肽是阳离子的,同时具有双亲性。在革兰氏阴性细菌中,质膜的外膜含有朝向细胞外的阴离子分子,阳离子抗菌肽将优先与暴露在外的阴离子结合[16]。肽段通过疏水相互作用插入外膜结构,并可能包括肽段预折叠成膜相关结构;这导致了外膜结构的紊乱,并在一个称为自我促进吸收的过程中使该膜渗透到其他肽分子。最终的结果是肽到达细胞膜,在静电和疏水相互作用的驱动下,肽进入膜的界面区域,肽膜积累使膜渗透率增加和膜屏障功能丧失,导致细胞质组件渗漏和细胞死亡[17]。

2.2 浓度阈值 在最初的膜结合之后的某个时刻,肽进入了膜相互作用的第二阶段,通常称为阈值浓度。在此阶段,肽开始通过一些可能的机制进入和穿过脂质双层膜,最终将其抗菌作用扩展到内质膜。从概念上讲,驱动这类事件所必需的阈值浓度是由目标表面肽的积累造成的。可能影响这一阈值的参数包括肽浓度、自组装或多聚的倾向,以及磷脂膜的组成和流动性等;此外,需要注意的是,肽膜之间的相互作用可能因肽的构象动力学或靶膜重构而异[18]。当抗菌肽的浓度高于临界浓度时抗性更广,例如抗菌肽protegrin-1是针对阴离子膜的,但Lam K.等[19]的研究表明,在足够高的肽浓度下,它对两性离子膜也具有破坏性。

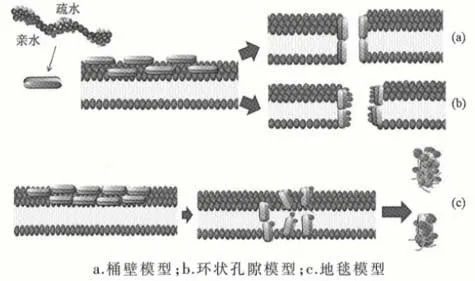

2.3 破坏菌膜完整性 抗菌肽在表面积累,达到一定浓度后在细菌膜上自组装。形成的模型可分为二大类:跨膜孔隙模型和非孔隙模型。跨膜孔隙模型可进一步细分为桶壁孔隙模型和环状孔隙模型。在桶壁模型中,最初抗菌肽与膜平行,肽膜结合后,可能发生构象改变,迫使极性磷脂头基团侧移,诱导局部膜变薄;当结合肽达到阈值浓度时,垂直插入脂双层中,但脂类的疏水和亲水性排列得以维持,以一种类似于膜蛋白离子通道的方式(图1a)。在环状孔隙模型中,肽段也垂直插入脂质双分子层,但不存在特定的肽-肽相互作用,抗菌肽螺旋插入膜内,诱导脂质单层膜通过孔不断弯曲。在形成环状孔时,肽的极性面与脂类的极性头基团相联系,其孔隙部分由肽段形成,部分由磷脂头群形成,双层的疏水和亲水性排列被破坏(图1b)。这2种成孔模型都会导致膜去极化,最终导致细胞死亡[20-21]。抗菌肽也可在不形成膜上特定孔隙的情况下起作用。其中一个模型被称为地毯模型(图1c),在地毯模型中,抗菌肽与脂质双分子层平行吸附,达到阈值浓度覆盖膜表面,从而形成“地毯”,产生一种类似清洁剂的效果,最终通过形成胶束分解膜,膜完整性丧失,导致细胞死亡[21-22]。

图1 抗菌肽破坏膜的3种机制(参照Giuliani A.等[15])

除了上述所描述的作用机制外,还有一些研究表明,抗菌肽作用机制还可通过胞膜静电作用进入细胞中,作用于线粒体、核苷酸、蛋白等杀死细菌,抗菌肽的作用机制一直在持续研究并不断完善。

3 抗菌肽的应用

因为抗菌肽具有广普抗菌活性、不易产生耐药微生物、无污染等优点,已经被广泛应用到食品业、临床治疗、畜牧业、农业等方面。

3.1 在医疗中的应用 细菌对抗生素的耐药性已成为威胁生命的、与细菌感染有关的全球性问题。耐药细菌引起的严重问题迫切需要发展替代疗法。抗菌肽被认为是生产新一代抗生素、有前途的抗菌药物。此外,抗菌肽的原子水平结构是产生改良肽抗生素候选体的先决条件。抗菌肽可开发作为药物,例如Pexiganan是magainin 2的合成变体,作为一种新型广谱外用抗生素已进入临床试验,用于治疗轻至中度糖尿病足溃疡感染[23]。抗菌肽作为新型抗生素超具吸引力,但由于肽类抗生素具有潜在的细胞毒性,还不能应用。抗菌肽治疗的发展还存在障碍,包括潜在的细胞毒性、免疫原性和过敏性副作用,以及大规模生产的高成本[24]。这也是抗菌肽类药物不能在医疗上广泛应用的原因。虽然在临床应用方面还有一些障碍需要克服,但天然和合成的抗菌肽对制药公司来说仍具有吸引力。

3.2 在农业中的应用 由病毒、细菌和真菌引起的植物病害影响作物,并降低了农产品质量和安全,对作物造成了重大损失。为了减少产量损失,迫切需要开发新的育种策略。农药和杀虫剂通常对杀死植物微生物有高效性,但其广泛使用造成了环境的化学污染,并且会对植物产量造成巨大的损失。基因工程是开发抗病种质、提高产量、减少损失的有效策略。通过转入抗菌肽的基因,使其在植物中表达,可对病害进行防治。目前,不同来源的抗菌肽已被证明能在一系列基因工程植物中对真菌和病原菌产生耐药性,包括拟南芥、烟草、卷心菜、大米和番茄等。植物中抗菌肽的开发不仅限于大田作物,树木也被抗破坏性病原体的抗菌肽编码基因转化,例如,转基因苹果、香蕉、梨和葡萄均对其常见疾病产生了显著的抗性;转基因杨树明显减轻了树皮坏死、树皮溃疡等症状[25]。

3.3 在禽畜饲养中的应用 抗菌肽在禽畜中的应用是作为饲料添加剂,可增强禽畜的免疫力,促进增长和预防传染病[26]。Liu Q.等[27]已通过实验验证,在饲料中添加抗菌肽(重组猪防御素与苍蝇抗菌肽混合比例为1∶1)可提高断奶仔猪的生长发育和免疫力。

3.4 在食品中的应用 食品安全是食品工业和消费者共同关心的重大问题。食品工业正面临着技术挑战,因为人们越来越关注化学防腐剂的使用,对更天然、加工程度更低的食品的需求也越来越大。生物保鲜剂技术被认为是一个很有前景的研究方向。食品的生物保藏技术是在一定程度上抑制食品污染的生态友好途径。天然抗菌肽应用于食物防腐剂中现已成为关注的热点[28]。

实际上,抗菌肽已应用于食品保鲜,nisin便是一种被广泛应用于食品保鲜的抗菌肽。它被用作天然的奶酪防腐剂以延长酸奶的保质期,能抑制食物腐败,保持酸奶的风味和香气;也可用于罐头食品中,防止嗜热微生物的破坏。抗菌肽不仅可单独使用,也可与其他抗菌药物、精油和聚合物纳米颗粒结合使用,以提高食品的保质期[29]。

抗菌肽在对抗致病菌和非致病菌引起的食物腐败和中毒方面也有潜在的治疗作用。Kraszewska J.等的研究确定人-β防御素3(HBD3)作为一种有效的抗菌剂,可大量破坏啤酒中的细菌。因此,HBD3是一个很好的防止食品和饮料变质的添加剂,以防止食品和饮料腐败[30]。目前,只有nisin被国际上批准用于食品安全保存。虽然抗菌肽在食品保鲜方面具有广阔的应用前景,但要解决食品变质问题,还需要进行研究。因此,迫切需要开发新型抗菌肽。

4 总结

抗菌肽具有广谱的抗菌活性,体积小,无污染,不易产生耐药性,在抗生素滥用的情况下,是作为抗生素潜在替代品的优先选择。抗菌肽的来源广泛,在植物、两栖动物、哺乳动物、微生物中都有广泛的来源。现今的研究中已有上百种抗菌肽被发现并成功分离。抗菌肽也被应用到农业、医疗、禽畜和食品等中,应用前景非常乐观。但因抗菌肽的毒性和高成本,并没有在各个领域得到广泛的应用。相信随着科学技术的进步和研究的不断深入,抗菌肽的问题会逐步解决,并得到很好的应用。