分层土中扩盘单桩水平承载特性模型试验研究★

2020-06-20周胜男

周 胜 男

(河南科技大学土木工程学院,河南 洛阳 471023)

0 引言

早在20世纪90年代,扩盘桩作为一种较为先进的桩基形式被广泛研究[1]。扩盘桩以它特殊的构造、优越的经济技术逐渐得到业内人士的认同,由于扩盘桩自身的特殊性,在抵抗水平荷载时,相对于普通直径桩显现出自身巨大的优势,特别在复杂的地层中扩盘桩的应用对岩土工程的发展起到推动作用[2]。

目前国内对扩盘桩的研究从内容和形式上相对较为丰富,竖向荷载作用下扩盘桩承载力的研究具有一定的基础和深度,但水平荷载下承载力的研究相对较为薄弱,且存在一定的问题和不足,需要进一步深入的研究[3,4]。近十几年来,国内外对于水平荷载下扩盘桩的承载性能影响进行了研究,彭毅等[5]通过数值模拟方法,对水平荷载下扩盘桩抗拔承载力影响进行分析。于洋[6]通过有限软件的模拟分析确定水平荷载作用下扩盘桩的破坏特征和盘间距的大小对其水平承载力的影响,并完善了扩盘桩的设计理论基础。黄子轩[7]、张玉辉[8]研究了水平力作用下扩盘数量和位置对扩盘桩水平承载力及土体破坏状态的影响。卢成原等通过室内模型试验对不同土层中不同形状盘体组合进行分析,提出设置在不同土体中各盘尽可能采用不同的形状,以发挥扩盘桩的承载性能。张贯鑫[9]在单桩模型的基础上进一步研究了支盘双桩、群桩在平盘及上盘错盘布置情况下的承载性状。琚蕊雄[10]结合数值分析软件,研究了扩盘桩在不同含水率土层中的承载力变化,得到含水率对支盘承载特性的影响规律,为含水率相差较大分层土扩盘桩的研究提供相应的依据。在实际工程中扩盘桩常用在不同土层承受水平荷载,如拱桥最边跨下的扩盘桩,处在上层高含水率较高下层比较密实的河滩土,在这种特殊条件下受到水平推力时扩盘桩承载力情况及通过加固方法提高河滩土承载力对工程的实际意义值得探究。本文将通过室内模型试验对两根承力盘不同位置的扩盘桩进行试验,得到不同条件下的受力情况,对工程设计施工具有重要的实际的意义。

本文主要通过室内模型试验对2根承力盘位置不同的扩盘桩分别进行两种工况下的水平承载性、变形性能、桩周土压力试验对比分析。

1 扩盘桩模型试验

1.1 模型的制作

模型与原型的相似性是室内模型试验考虑的重要因素。室内试验几何相似、边界条件相似较为容易实现,但材料相似难以实现,本试验不考虑材料的相似,仅对水平荷载作用下桩—土作用进行定性分析,分析实际工程相似条件下产生的规律[11],基于模型制作和试验的实际状况对模型的尺寸稍作调整,相似比计算如表1所示。本试验采用900 mm(长)×1 mm(厚),直径60 mm薄壁镀锌钢管桩,其中扩盘高80 mm,直径为130 mm,采用5 mm过筛土埋置在1.2 m(长)×0.8 m(宽)×1 m(高)的土箱中。在埋置时每层土的虚铺厚度为200 mm,每层采用手动击实仪击实两遍,当土体表面距离土箱底部200 mm时放入模型桩,对于分层土来说,实验步骤基本相同,当土夯实到距土箱底面600 mm时夯实停止,上部的400 mm不需要夯实。按照图1所示位置埋入土压力盒,按照土工试验的标准[12]操作步骤,下部击实和上部未击实土的土的物理力学性质指标如表2所示。

表1 模型—原型相似比计算

表2 加固前后土体的物理性质指标

1.2 加载控制

水平荷载的施加采用的是定滑轮手动加载方式,见图2,加载位置为距离桩顶下端50 mm处,竖向施加25.46 N的荷载,模拟上部结构的自重。

2 试验结果分析

2.1 实验结果计算与统计

本次试验共制作两根扩盘桩,土层分为上层击实和上层不击实,共四种工况。模型一扩大盘位于桩顶以下390 cm,称为上盘桩,用模型桩A表示;模型桩二的扩大盘位于桩顶以下540 mm,称为中盘桩,用模型桩B表示。支盘桩模型A和模型B分别选取1,2,3,4,5,6,7,8测点应变最大值时刻,根据式(1)计算出对应的桩身弯矩值,选择两模型测点应变最大值时刻计算桩侧土压力。

根据梁的弯矩变形与应力分析理论,桩身任一截面处弯矩可按式(1)计算:

(1)

其中,b0为同一测试断面处应变片之间的水平距离;E为桩身材料的弹性模量;I为该断面相对中性轴的惯性矩;Δε=ε+-ε-,ε+,ε-分别为同一截面处的拉压应变。

2.2 参数随荷载的变化

选取荷载等级为100 N~1 200 N,各级荷载下桩身弯矩随深度变化关系见图3,桩受压侧土中压力随深度的变化见图4。

由图3可看出随着水平荷载的不断增加,每个测点的弯矩值随着水平荷载的增加而增大,每级水平荷载的弯矩值在桩顶以下0.34 m处达到最大。在3号测点,水平荷载每增加100 N,弯矩值依次增加27.36 N·m,32.12 N·m,30.31 N·m,32.34 N·m,28.04 N·m,37.10 N·m,26.91 N·m,21.03 N·m,35.96 N·m,27.37 N·m,17.19 N·m。在7号测点,水平荷载每增加100 N,弯矩值依次增加-1.81 N·m,-6.11 N·m,-6.56 N·m,-1.81 N·m,2.04 N·m,5.20 N·m,6.33 N·m,3.17 N·m,2.49 N·m,2.03 N·m,1.14 N·m。相对于其他测点,在3号测点,水平荷载每增加一级,弯矩值的增加幅度最大,在7号测点每增加一级荷载增加的幅度最少,且在1,2,3,4测点出现了负弯矩。从1号测点到3号测点弯矩值在不断增加,当到达3号测点时弯矩值达到最大,从3号测点到8号测点弯矩值逐渐减小,在8号测点弯矩值达到最小值。根据弯矩值达到最大的测点位置,可以计算出当扩盘桩埋深距桩顶1/3时,弯矩达到最大值。

由图4可以看出扩盘桩侧向土压力随埋深的变化,随着桩顶水平荷载的增加,c1测点的桩侧土压力不断增加,说明离桩端较近测点的土压力受水平荷载影响较大。从c1到c2测点桩侧土压力明显下降,在c2测点土压力相对比较集中。说明随着埋深的增加桩侧土压力不断减小,在c2测点土压力几乎达到最小值,这是由于支盘的存在减缓了桩侧土压力。桩对受侧土的压力主要表现在承支盘及以上深度范围,因此上层软弱土可能会明显增大桩身的水平位移,有必要采取适当方式对上层土进行加固。

3 两种因素的影响

3.1 土质的影响

选取荷载等级为1 100 N,绘制上盘桩在加固后的均质土和分层土中的弯矩值见图5,土压力值见图6。

土质对弯矩值的影响见图5,对于分层土,从1号到3号测点弯矩值逐渐增大,在3号测点达到最大值321.16 N·m;从3号到8号测点弯矩值逐渐减小,8号测点弯矩最小值达到5.65 N·m。对于加固土,从1号测点到3号测点弯矩值同样逐渐增大,在3号测点达到最大值256.70 N·m;从3号到8号测点弯矩值逐渐减小,8号测点弯矩最小值达到21.49 N·m。通过计算可以得到分层土在3号测点的弯矩值大约是加固土在3号测点弯矩值的1.25倍。说明通过对扩盘桩周土体的加固,可以抑制桩体自身的变形。通过弯矩值对比分析,扩盘桩在加固土中最大弯矩相对于分层土中可以减少约20%。

土质对扩盘桩侧土压力的影响见图6,在分层土中,c1测点的土压力为1 161.62 kPa,c2测点的土压力为35.88 kPa,土压力从c1到c2测点土压力值减小了1 125.74 kPa。对于加固土,c1测点的土压力525.46 kPa,c2测点的土压力为94.70 kPa,土压力从c1测点到c2测点土压力减小了430.76 kPa。c1点扩盘桩在分层土中受到的侧向土压力为加固土中的2倍,说明通过对扩盘桩周围土体的加固,扩盘桩受到的侧向土压力可降低约50%。

3.2 承力盘位置的影响

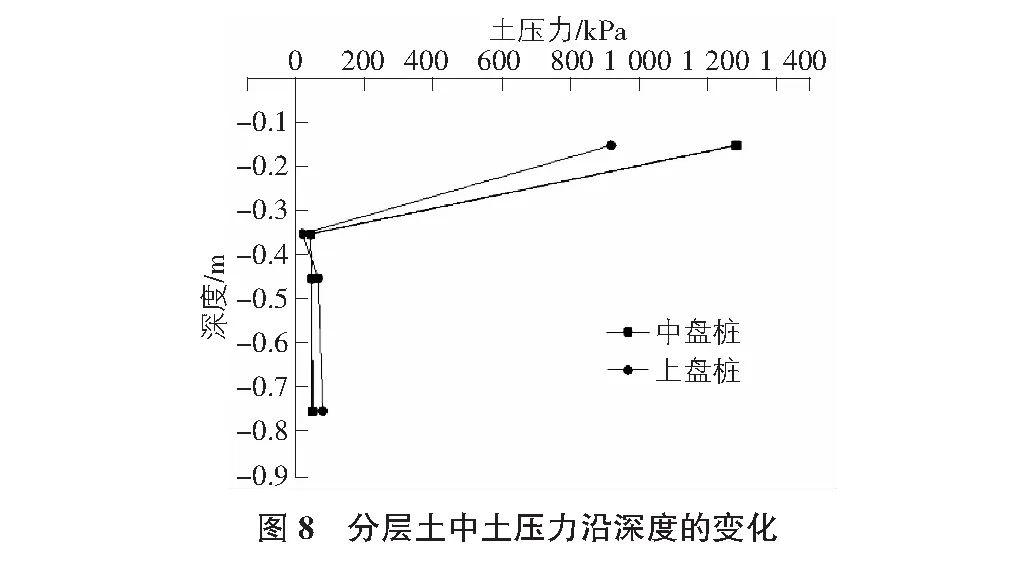

选取荷载等级为700 N,绘制在相同土层中不同扩大盘位置的弯矩图见图7。选取荷载等级为900 N,绘制在相同土层中不同支盘桩的土压力见图8。

承力盘对弯矩值的影响,对于中盘桩从1号到4号测点的弯矩值逐渐增大,从4号测点到8号测点弯矩值逐渐减小。在4号测点达到弯矩最大值187.49 N·m,达到最大值的埋深为-0.43 m。对于上盘桩从1号测点到3号测点弯矩值逐渐增大,从3号测点到8号测点弯矩值逐渐减小。在3号测点弯矩值达到最大值209.89 N·m,达到最大弯矩值的埋深为-0.34 m。在土质相同且受到的水平荷载相同的条件下,上盘桩的弯矩值约是中盘桩的1.2倍。承力盘位置对桩周土压力的大小的影响,中盘桩土压力在c1测点为1 280.81 kPa,上盘桩c1测点土为917.68 kPa,同在c1测点上盘桩土压力值比中盘桩小363.13 kPa。说明承力盘的位置在靠近上部时,桩上部的刚度相对较大,对土压力的减缓作用明显大于承力盘在靠近中部的工况,当支盘距桩端1/3时承力盘所减缓的侧压力是承力盘距桩端1/2时的1.40倍。

4 结语

通过设计的桩—土相互作用模型试验系统,对模型扩盘桩进行水平荷载作用下的试验分析,通过对试验数据的对比分析,得出以下结论:

1)随着水平荷载的增加,弯矩值不断增加。水平荷载相同时,随着埋深的增加弯矩值先增大后减小,距桩端1/3时,弯矩值达到最大值。

2)通过对桩周土体的加固,可以抑制桩体自身的变形,通过弯矩值对比分析,扩盘桩在加固土中最大弯矩相对于分层土中可以减少约20%。

3)随着水平荷载的增加距加载位置较近的压力盒测得的侧向土压力不断增大,但在每级荷载下都表现为随着埋深的增加侧向土压力逐渐减小。同一桩在加固土中桩受到的侧向土压力是分层土的1/2,通过加固扩盘桩周围的土体可以降低50%桩受到的土侧向压力。

4)说明承力盘的位置在靠近上部时,桩上部的刚度相对较大,对土压力的减缓作用明显大于承力盘在靠近中部的工况,当支盘距桩端1/3时承力盘所减缓的侧压力是承力盘距桩端1/2时的1.40倍。