红壤区典型茶园模式对侵蚀性降雨的减流减沙效应

2020-06-20程分生尤龙辉叶功富林文泉封晓然游惠明

程分生, 尤龙辉, 叶功富, 林文泉, 封晓然, 游惠明

(1.福建农林大学林学院, 福建 福州 350002; 2.福建省林业科学研究院, 福建 福州 350012)

我国茶区辽阔,种茶历史悠久。福建安溪是中国乌龙茶之乡,世界名茶铁观音的发源地,当地茶农曾一度大量开垦林地,种植铁观音茶树,但由于经营粗放,造成严重水土流失[1]。利用水平梯田等措施改造坡地[2],种植茶树,虽然可以一定程度减轻水土流失,但是许多茶农缺乏与水平梯田相结合的其他相关配套治理措施,使得目前仍有56%以上的茶园仍表现不同程度的水土流失,20%以上茶园跑水跑肥严重[3],茶园生态环境恶化,影响了茶叶生产和收益。

降雨是造成山地坡面土壤侵蚀的主要自然因素之一,降雨量、降雨强度及降雨历时等因素对山地坡面径流输沙规律有着重要影响[4-6],降雨类型与水土流失的程度、分布规律、发生频率等特征都存在着不可分割关系[7-9]。近年来,许多研究者开展了大量相关研究,如王万忠等[10]根据降雨成因和特性将黄土高原暴雨类型划为3类,并分析了不同雨型对黄土高原土壤侵蚀的影响;WEIetal[11]和FANGetal[12]利用K均值聚类法将黄土高原西部和东部的次降雨划分为3类,确定了短历时、高强度降雨是造成该区域土壤流失的主要类型;PENGetal[13]将西南岩溶地区的降雨划分为5类,并认为大雨量、中历时、大雨强的降雨是造成当地土壤侵蚀的主要雨型;HUANGetal[14]研究了3种不同退耕还林类型的林地在4类侵蚀性降雨条件下的产流产沙变化规律。福建省是中国降雨侵蚀力较大的分布区,对该地区山地茶园的侵蚀性降雨进行归纳分类,及其对坡地产流输沙机制的相关研究仍鲜见报道。K均值聚类法对于样本数量较大的降雨事件中侵蚀性降雨雨型的分类效果较好[11-14],本研究利用该统计方法对福建安溪官桥生态茶园中,典型的铁观音茶园水土流失治理模式记录的降雨事件进行分类,探讨不同降雨雨型对各治理模式产流输沙的影响,以期为山区茶园水土流失治理措施的配置方案提供科学依据,为进一步提升茶叶品质及保护有机生态茶园提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于福建省安溪县官桥镇生态茶园(118°06′00″E, 25°02′00″N),属南亚热带季风气候,年均降雨量约1 600 mm,1月份平均气温14.8 ℃,7月份平均气温27.4 ℃,年平均气温20.5 ℃(图1),年均日照时间1 850 h,无霜期260 d。地貌类型为低山丘陵,土壤以红壤为主,砂砾多,土层厚度达80 cm以上,土壤容重为1.30 g·cm-3,pH值为4.50,有机氮含量为0.85 g·kg-1,碱解氮含量为36.74 mg·kg-1,速效磷含量为11.37 mg·kg-1,速效钾含量为54.32 mg·kg-1。散生草本种类有沙芦草(AgropyronmongolicumKeng)、狗尾草[Setariaviridis(Linn.) Beauv.]、铁芒萁[Dicranopterislinearis(Burm.) Underw.]、小蓬草(ConyzacanadensisL.)、水茄(SolanumtorvumSwartz)、鬼针草(BidenspilosaLinn.)、地菍(MelastomadodecandrumLour.)、大花金钱豹(CampanumoeajavanicaBl.)、龙葵(SolanumnigrumLinn.)、马蹄金(DichondramicranthaUrb.)、黄皮[Clausenalansium(Lour.) Skeels]、秋英(CosmosbipinnatusCav.)等。

图 1 研究期间月平均气温与月累计降雨量Figure 1 Monthly cumulative precipitation and mean air temperature during the reseach period

1.2 研究方法

在生态茶园的标准径流小区观测场(坡向均为西北方向, 坡度为22°),选择5种典型的铁观音茶树种植模式,径流小区基本情况详见表1,模式1设置为对照小区。径流小区的垂直投影面积均为100 m2(20 m×5 m),各小区间用50 cm的水泥围埂隔离,以防相互干扰。在距径流观测场50 cm处的空地放置Onset HOBO RG3-M自计式雨量器,对2017年的每场降雨进行观测记录,根据降雨记录计算每场降雨的雨量、I30(每场降雨30 min最大雨强)、平均降雨强度、降雨侵蚀力、降雨历时等。植被覆盖度采用人工目估法,月初、月中各记录1次。产流量(径流深):通过记录每个径流小区次降雨集流池的水位得到次降雨径流量总量(以降雨间隔时间超过12 h计),除以每个径流小区投影面积后得到产流量(径流深)。产沙量:每场降雨径流结束后,将集流池浑水充分搅匀后,采集水样带回实验室沉淀,分离沉淀物,烘干称重,计算次降雨产沙量。

表 1 安溪县官桥镇坡面径流观测场地径流小区基本情况Table 1 Basic situation of runoff plot on slope runoff observation site in Guanqiao Town, Anxi County

1.3 数据处理

选取2017年1月1日至2017年12月31日的观测数据,经统计:供试茶园共降雨111次,引起侵蚀的降雨(即侵蚀性降雨, 指任意一径流小区产生径流或泥沙的次降雨)共28场。对各降雨因子与观测径流小区的产流、产沙量利用SPSS20.0进行Pearson相关分析,利用相关分析结果,筛选相关性较高的降雨因子,参照孙从建等[15]的方法,对28场侵蚀性降雨利用Origin 9.1进行K均值聚类分析,以方差分析具有显著性差异(P<0.05)的分类结果划分降雨类型[12-15]。各雨型降雨量中心值、I30中心值是聚类分析各划定雨型簇中各次降雨降雨量、I30到质心距离最近的最优解。减流率:模式1产流量减去模式2~模式4各观测径流小区产流量占模式1对照径流小区产流量的百分数。减沙率:模式1产沙量减去模式2~模式4各观测径流小区产沙量占模式1对照径流小区产沙量的百分数。

2 结果与分析

2.1 降雨特征

2017年,供试茶园全年降雨量1 173 mm(表2),其中引起侵蚀的降雨量为811 mm,占总降雨量的69.14%。5—8月份降雨量占全年降雨总量的72.97%。全年侵蚀性降雨主要集中在4—8月份,其中5月份引起侵蚀的降雨共计10次,占当月总降雨事件的45.45%,6月份侵蚀性降雨总量最高,为235 mm,占当月降雨总量的81.59%。总体上,5—6月份是供试茶园径流小区发生水土流失的主要时期。

2.2 降雨因子对不同水土保持措施产流产沙相关性分析

对降雨因子与供试茶园观测径流小区的产流量和产沙量之间进行Pearson相关性分析可以看出,除模式4外,产流量与降雨量和I30显著相关性较高(P<0.05, 下同。),产沙量仅模式1与降雨量、I30和平均雨强显著相关,其他各指标间相关性不显著。

注:**表示在P=0.01水平(双侧)上显著相关,*表示在P=0.05水平(双侧)上显著相关。“—”表示数据量太少,无法相关分析。Note:**indicates a significant correlation at the 0.01 level (both sides),and*indicates a significant correlation at the 0.05 level (both sides).“—” indicates little data for correlation analysis.

2.3 侵蚀性降雨分类

根据相关分析结果,选取降雨量和I30对降雨类型进行K均值聚类分析,结果表明,28场侵蚀性降雨可分为5类,且分类结果存在显著差异P<0.05(图2)。将图2中的聚类中心依次划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ雨型(表4)。分类结果中降雨量中心值结果如下:Ⅰ雨型和Ⅱ雨型降雨量中心值分别为17.4和15.9 mm,为小雨量;Ⅲ雨型降雨量中心值31.6 mm,为中雨量;Ⅳ雨型降雨量中心值为55.5 mm,为大雨量;Ⅴ雨型降雨量中心值为112.5 mm,为暴雨量。分类结果中I30中心值结果如下:Ⅰ雨型为11.6 mm·h-1,为小雨强;Ⅱ雨型、Ⅴ雨型分别为29.9、 31.6 mm·h-1,为中雨强;Ⅲ雨型、Ⅳ雨型分别为45.8、 62.0 mm·h-1,为大雨强。

据此,小区内各侵蚀性降雨类型的特征包括:Ⅰ雨型为小雨量小雨强、Ⅱ雨型为小雨量中雨强、Ⅲ雨型为中雨量大雨强、Ⅳ雨型为大雨量大雨强、Ⅴ雨型为暴雨量中雨强。侵蚀性降雨事件中,Ⅰ雨型发生频率最高,为35.7%;Ⅱ雨型降雨频率次之,为32.1%;Ⅲ雨型降雨频率为17.9%;Ⅳ雨型、Ⅴ雨型降雨频率最小,都为7.1%。

表 4 坡面径流观测场地侵蚀性降雨K均值分类结果Table 4 K value classification of erosive rainfall on slope runoff observation site

2.4 不同类型降雨条件下的产流产沙特性分析

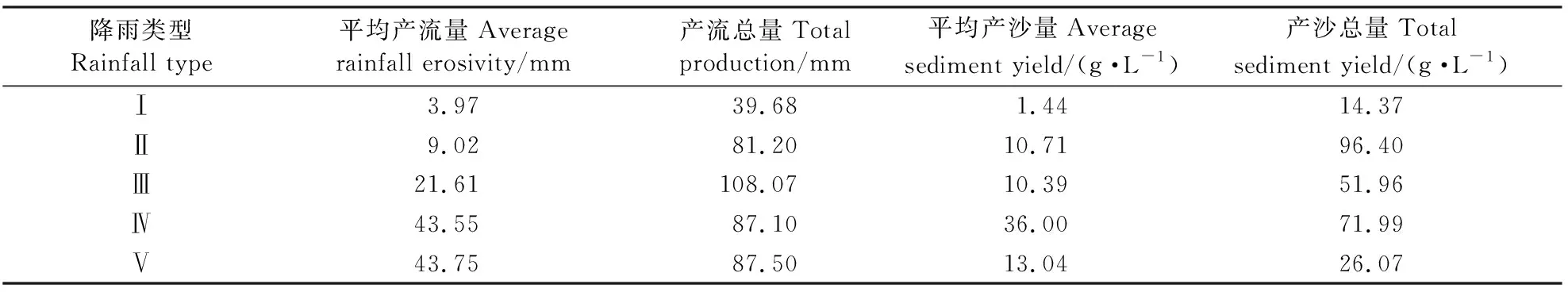

对不同雨型的产流、产沙特性进行分析表明(表5):降雨量最大的Ⅴ雨型平均产流量(43.75 mm)最大、平均产沙量(13.04 g·L-1)次之;降雨强度最大的Ⅳ雨型平均产沙量(36.00 g·L-1)最大、平均产流量(43.55 mm)次之;降雨量、降雨强度较小的Ⅰ雨型平均产流量为3.97 mm,平均产沙量为1.44 g·L-1;降雨强度适中的Ⅱ雨型平均产流量9.02 mm,平均产沙量10.71 g·L-1;Ⅲ雨型平均产流量为21.61 mm,平均产沙量为10.39 g·L-1;各雨型的产流产沙总量分析显示:Ⅲ雨型产流总量最大,为108.07 mm,Ⅴ雨型产流总量次之,为87.5 mm;Ⅱ雨型产沙总量最大,为96.4 g·L-1,Ⅳ雨型次之,为71.99 g·L-1;Ⅰ雨型产流产沙总量最小,分别为39.7和14.37 g·L-1。

表 5 坡面径流观测场地不同降雨类型产流产沙特征Table 5 Runoff and sediment yield characteristics of different rainfall types in slope runoff observation site

2.5 不同水土保持措施在不同类型降雨下的水土保持效应分析

2.5.1 不同水土保持措施在不同降雨类型下的减流效果分析 由图3(a)可知,模式4在不同降雨类型中减流率最好,在80.12%~98.89%之间,其中Ⅰ雨型条件下减流率最高;Ⅴ型雨条件下最低。模式3在不同雨型条件下的减流率为57.14%~97.49%,其中Ⅳ雨型条件下的减流率反而高于Ⅲ雨型。模式2和模式5在不同雨型条件下的减流率相差不大,且均低于模式4和模式3。模式5在Ⅰ雨型、Ⅱ雨型、Ⅲ雨型条件下的减流率均大于模式2,而在Ⅳ雨型和Ⅴ雨型条件下的减流率反而小于模式2。

2.5.2 不同水土保持措施在不同类型降雨下的减沙效果分析 由图3(b)可知,在Ⅰ雨型下模式2~模式4减沙率最高,为100%,几乎无泥沙产生。模式4在不同雨型条件下具有明显的减沙效应:Ⅰ型、Ⅳ型、Ⅴ型雨减沙率均为100%,在Ⅲ雨型条件下减沙率较小,为94.20%,但仍高于Ⅲ雨型条件下的其他模式;模式3在Ⅱ雨型条件下减沙率高于其他模式,为97.47%;在Ⅲ雨型条件下最低,为81.33%;模式5在Ⅳ、Ⅴ雨型条件下减沙率较高,分别为92.03%和91.08%,在Ⅲ雨型条件下最低,为79.38%;模式2在各类雨型条件下的减沙率均小于其他模式,其中Ⅴ雨型减沙率较高,为87.07%,Ⅳ雨型最低,为75.75%。

图 3 不同水土保持措施在不同类型降雨下的水土保持效应Figure 3 Effect of different soil and water conservation measures on soil and water conservation under different types of rainfall

3 讨论与结论

3.1 讨论

利用降雨因子与5种不同铁观音茶园治理模式的产流输沙量进行相关性分析,结果表明:降雨量、I30与茶园坡面产流输沙量有较强的相关性,说明茶园水土流失主要受降雨量和I30的影响。在降雨量、I30与产流量的相关分析中,模式4相关性不显著(P>0.05),这可能与降雨量的季节变化和小区内草本植物本身的物候有关[16]:夏季是当地草种的生长盛期,此时降雨量虽大,但旺盛生长的草本植物,其枝茎叶会有一定的截持径流的作用,发达的地下根系固持表层土壤,在强降雨时对茶园坡面产流输沙也有较强的拦截作用,另外大部分乡土草本植物虽冬季枯萎,但形成的枯落物层也有一定的截流秋季台风降雨的效果,这可能是导致模式4相关性不高的主要原因。降雨量、I30与产沙量的相关性分析中,只有模式1相关性较好,可能是由于模式1为新开梯田,土壤结构不稳定,土质疏松,茶树幼小,小区植被总覆盖度低,对降雨引起的坡面土壤侵蚀响应较敏感[17],因此,相关性较高;其他模式由于经营年限较长,土壤结构相对稳定,植被总覆盖度较大,对降雨侵蚀土壤有一定的阻滞效应,因此,相关性较低。

本研究发现,模式1在5种降雨类型下产流输沙量均较大,因此,新开梯田的铁观音茶园容易因工程施工引起二次水土流失的现象[17]。模式2在不同降雨类型下减沙率均最低,是由于小区内除了成丛成行的铁观音茶树,表层土壤均清耕裸露,土壤抗冲蚀能力低于未清耕的模式4和模式5。另外,模式2在Ⅳ雨型(大雨量、 大雨强)、Ⅴ雨型(暴雨量、 中雨强)发生频次较多的6—8月份,表现出减沙率好于其他降雨类型的现象,可能与该时期气温较高,清耕裸露的土壤蒸发散强烈,相对干燥,能在短期内拦蓄陡增的降水,减少径流输沙有关。模式3在原有梯田的基础上,在田面外缘修筑宽15 cm、高10 cm的田埂,田面内侧挖宽15 cm、深10 cm的蓄水沟,用于拦蓄降水、排导径流[18],分析结果表明,模式3增加的前埂后沟工程措施,在各雨型条件下减流减沙效果均优于模式2。值得注意的是,在Ⅲ雨型(中雨量、 大雨强)中,模式3的减流减沙效果低于其他雨型,这与统计年限内Ⅲ雨型降雨场次相对集中有关,连续的Ⅲ雨型次降雨致使土壤超过最大持水量的阈值,大大降低了前埂后沟工程措施截流阻沙能力的上限,使减流减沙效果下降。模式4和模式5,除了修筑梯田外,还以自然留草或梯壁种植百喜草的方式增加小区的植被总覆盖度,结果表明,在不同雨型条件下,模式4和模式5的减沙率均高于模式2,这是因为无论是种植的百喜草或者当地自然生长的草种,均具有发达的地下根系固持土壤,增加土壤的抗冲蚀能力[19-20],草本植物的地上茎叶部分能够增加坡面糙度,达到一定的减流阻沙的作用[21]。另外,本研究发现,模式5在Ⅰ雨型(小雨量、 小雨强)、Ⅱ雨型(小雨量、 中雨强)、Ⅲ雨型条件下减流率虽略高于模式2,但在Ⅳ雨型、Ⅴ雨型条件下反而小于模式2,这说明梯壁种植的百喜草控制水土流失的能力有限,在大雨量、大雨强或暴雨量、中雨强的降雨条件下,减流阻沙的效果显著下降。

各模式在发生频次最多的Ⅰ雨型条件下的产流产沙量均最小,分别仅占总降雨场次产流、产沙总量的9.83%和5.51%;发生频次次之的Ⅱ雨型和Ⅲ雨型条件下产流产沙量显著上升,产流量分别占总降雨场次产流总量的20.12%和26.78%,产沙量分别占总降雨场次产沙总量的36.96%和19.92%;Ⅳ雨型和Ⅴ雨型虽发生频次不高,但平均场次产流、产沙量以及产流、产沙总量却高于其他雨型,两种雨型的产流、产沙总量分别占总降雨场次产流、产沙总量的43.27%和37.60%,尤其是Ⅳ雨型条件下,产沙总量占总降雨场次产沙总量的27.60%,说明Ⅳ雨型对研究区铁观音茶园的水土流失危害最大,为防治山地铁观音茶园水土流失,模式3既能有效应对Ⅳ雨型条件下的水土流失,又能兼顾茶园产茶经济效益,而模式4不利于茶园的生产管理。

3.2 结论

(1)相关分析表明,产流量与降雨量、I30显著相关;依据降雨量和I30进行K均值聚类,将统计年限内引起侵蚀的降雨类型分为5类:Ⅰ雨型(小雨量、 小雨强)、Ⅱ雨型(小雨量、 中雨强)、Ⅲ雨型(中雨量、 大雨强)、Ⅳ雨型(大雨量、 大雨强)、Ⅴ雨型(暴雨量、 中雨强)。其中,Ⅰ雨型降雨频率最大,Ⅳ雨型、Ⅴ雨型频率最小,雨量最大的Ⅴ雨型平均产流量最大,雨强最大的Ⅳ雨型平均产沙量最大;发生频率较高的Ⅲ雨型产流总量最大,Ⅱ雨型产沙总量最大。(2)模式4在不同降雨类型中减流率较好,模式3在Ⅱ雨型和Ⅳ雨型减流率较高;模式5在Ⅰ雨型、Ⅱ雨型和Ⅲ雨型条件下减流率优于模式2,但在各雨型条件下低于模式3。总体上看,在不同降雨类型条件下,减流减沙效应从高到低依次为模式4>模式3>模式5>模式2。降雨频次较大的Ⅲ雨型是造成山地茶园土壤流失的主要雨型。