警惕机动车的“死亡之角”

2020-06-19彭娟娟徐乃婷

彭娟娟 徐乃婷

除超速这一广为人知的交通安全“杀手”外,驾驶盲区是另一个容易被人忽视的重要“安全隐患”,在车辆发动起步、倒车等低速情况下仍能导致严重伤亡,甚至被称为机动车的“死亡之角”。

无论是驾驶员还是车外的行人、非机动车驾驶者,都应了解驾驶盲区,增强安全意识,提前远离风险。

“死亡之角”在哪里

根据产生的原因,汽车驾驶盲区可分为车外驾驶盲区和车内驾驶盲区。车外驾驶盲区是指车辆在行驶时,由于公路线形、障碍物、其他车輛等使驾驶员视线受到遮挡形成的盲区。车内驾驶盲区主要与车辆结构有关,但也有因人为张贴、放置、悬挂物体而遮挡驾驶员视线所致。

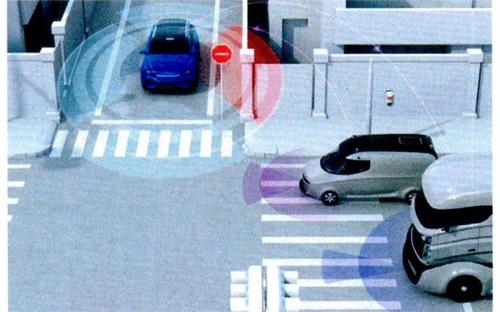

车内驾驶盲区往往比车外驾驶盲区更容易被忽视。如果车外人员身处车内驾驶盲区而不自知,以为驾驶员能看到自己并主动避让,就可能发生严重事故。车内驾驶盲区主要有前盲区、后盲区、后视镜盲区、A柱盲区、B柱盲区、车底盲区等,不同车型的盲区大小不同,公交车、货车等大型机动车的盲区范围更大。

● 前盲区: 驾驶员因车头阻挡而看不到的车辆前方区域,也称车头盲区。其大小与车身高度、座椅高度、车头长度和驾驶员身材等有关。小轿车前盲区约为车前1米范围。前盲区容易导致追尾事故。

● 后盲区:驾驶员从车内后视镜向后观察车辆尾部情况时,处于视野以外的区域,也称车尾盲区。后盲区容易导致剐蹭或倒车事故,危险性较前盲区更大。

● 后视镜盲区: 左、右后视镜并不能完全收集到车身周围的全部信息,如探视后视镜时发现车后的汽车忽然消失,就很可能是因其进入了后视镜盲区,尤其在变更车道时要注意。

● A柱盲区: A柱是前挡风玻璃和前车门之间的支柱,其遮挡视线也会形成盲区,其宽度决定了盲区的宽度。在转弯或前方有路口时,驾驶员应提前降低车速至安全可控范围。

● B柱盲区: B柱是前车门和后车门之间的支柱,当车辆需要大角度拐到道路外侧时,B柱会遮挡视线,导致可能与右侧正常行驶的车辆发生碰撞。

● 车底盲区:即一般从后视镜所能观察到视野范围的下方盲区,在两侧的侧裙和后轮附近。

大型车辆右侧盲区最危险

对上海市重型货车与交通弱势群体(如行人、两轮机动车等)碰撞事故的研究发现,有40%的事故发生碾压,而右转时重型货车视野盲区及内轮差是这类事故发生的主要原因之一。

车辆在转弯时,前、后轮轨迹不完全重合,内前轮转弯半径与内后轮转弯半径之差,即为内轮差。与小轿车相比,公交车、货车等大型车辆右侧严重事故更为高发。原因有三:一是其车体较高,在靠近车体的下方存在更多盲区;二是其车身较长,右转时形成较大的内轮差,扩大了视野盲区,使驾驶员在车头已转而车身未转时视野进一步受限,无法观察车辆侧方情况;三是车外人员可能对其行驶轨迹预判错误,未保持足够距离。

“儿童盲区”更大

与成人相比,儿童身形矮小,更难被驾驶员发现,因而机动车附近“儿童盲区”的范围更大。例如,一个7岁儿童的身高约为1.2米,蹲下时约为0.68米,类似交通锥的高度,对小轿车驾驶员而言,“儿童盲区”面积加起来可达到车身占地面积的2倍,其中事故发生率最高的盲区主要为车头正前方、车前侧靠近大灯处,以及车后方。

为避免因盲区造成意外伤害,行人和驾驶员都要严格遵守交通规则,提高对盲区的警惕性和安全意识。

行人:注意避让,远离盲区

1不在机动车道上停留,“一停二看三通过”。

2与车辆保持足够距离(包括停着的车辆)。对大型车辆,建议保持2米以上距离。

3在路口处应注意转弯车辆,不与之争抢通行。

4日常生活中,家长要对儿童加强道路交通安全的教育和监管,使之远离机动车盲区,不在路口附近、停车场等处嬉戏玩耍,尤其不可钻入停靠车辆底部。

驾驶员:加强观察,留意盲区

1上车前绕车一圈观察周围情况,启动车辆前,头应探出窗外,观察车身周围。在小区等行人密集区域,更应加强观察。

2驾驶时合理分配注意力,留意盲区附近情况,尤其是大型车辆驾驶员。

3加装路况观察辅助设备,如倒车雷达、广角后视镜等。

4与大型车辆保持2米以上距离,不与之争抢通行。

5与其他车辆或障碍物保持足够的安全距离。

6转弯时开转向灯,低速慢行,尽量转大弯,与人行道保持一定距离。

7行驶时保持安全车速。

8行驶时车内音响音量不要过大,以保证能随时察觉车外异常情况。

9行车内尽量避免悬挂、张贴或放置遮挡驾驶员视线的物品。