隔姜药物铺灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经42例临床观察*

2020-06-19

温岭市中医院 浙江 温岭 317500

原发性痛经好发于初潮后6个月至2年间的青春期女性或未孕的年轻女性,占痛经的90%以上。现代医学对原发性痛经的治疗除了进行心理疏导外,主要采用解痉镇静剂、避孕药及前列腺素拮抗剂等,均有一定疗效,但疗效短暂,容易复发,有不同程度的副作用,手术治疗也较难被患者接受。铺灸是传统中医的一种外治技术,操作安全便捷,患者易于接受。笔者采取随机对照方法,对隔姜药物铺灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经进行临床观察,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料:病例选自温岭市中医院针推科和妇科2017年10月~2018年9月门诊确诊为寒凝血瘀型原发性痛经的患者84例,随机分为两组。观察组42例,年龄18~40岁,平均26.81±5.17岁;病程6~240个月,平均95.00±63.48个月。对照组42例,年龄19~39岁,平均 26.79±5.04岁;病程 6~240个月,平均 95.24±62.67个月。两组患者在年龄、病程等方面无统计学差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2 诊断标准:西医诊断标准:参照《妇产科学》(第7版)及卫生部药政局制定的《中药新药临床研究指导原则》中原发性痛经的诊断标准:经期或行经前后(7天内)出现痉挛性疼痛,可伴有如腰酸、腹泻、乏力等其他不适症状,甚至影响生活工作者,经妇科检查,盆腔脏器无器质性病变。中医诊断标准参照第2版《中医妇科学》和《中医病证诊断疗效标准》中对于寒凝血瘀型痛经证候的界定,主要症状:月经来潮前,或正值经期,小腹冷痛拒按,遇寒痛甚,得热则舒。次要症状:①月经周期后延,经血量少,经行不畅;②经血色黯,或如黑豆汁样;③伴有血块,块下痛减;④畏寒,四肢欠温,面色青白。舌黯、苔白或腻,脉弦或沉紧。主症必备,次症兼备3项或3项以上,并参照舌脉即可。

1.3 纳入标准:①符合西医原发性痛经诊断标准;②符合传统医学对寒凝血瘀型痛经症候诊断标准;③年龄在18~40岁的女性;④月经周期规律(28±7天);⑤VAS评分≥40分;⑥接受本疗法前1个月经周期未接受其它治疗,且治疗前2个月经周期内未服用过止痛药、镇静药及激素类药物;⑦自愿参加并签署知情同意书者。

1.4 病例分组:按脱失率10%计算,则所需样本数应为90例,采用随机数字表法,将患者随机分为观察组和对照组。观察组采取隔姜药物铺灸治疗,对照组采取药物治疗。试验期间,观察组与对照组各有3例脱落。

2 治疗方法

2.1 观察组:将肉桂、附子、吴茱萸、当归、白芍、川芎、冰片、延胡索、生五灵脂用中药打粉机制成粉末,以上药物按0.5∶0.5∶1∶1∶1∶1∶1∶1∶1混合过80目筛后装瓶密封备用;取优质艾绒,利用自行设计的模具,制成底面直径约4cm的圆椎形艾炷备用;然后根据铺灸面积取生姜1.5~2.0kg用菜刀先切成片,再切成条,最后切成大米至黄豆大小的姜粒备用;让患者俯卧位,暴露腰背部,将腰背部擦拭干净后,将备用的中药粉末均匀铺撒在治疗区域(铺灸治疗区域以督脉线上大椎穴-腰俞穴连线为中心、向左右两侧延伸至膀胱经第一侧线,治疗区域约是长度为大椎穴-腰俞穴距离、宽度为15cm左右的长方形);在治疗区域中药粉末上铺一条薄纱布,在纱布上铺置姜粒,铺姜粒后选督脉线、双侧膀胱经第一侧线放置备好的圆形艾炷。每个艾炷上用胶头滴管滴95%的酒精1滴,便于基本同时点燃艾炷,让其充分燃烧完后,再换1壮。每次灸3壮后,取下药末及艾灰,擦拭干净。患者如在施灸过程中感到腰背某处过热,应迅速处理,略微掀起该处纱布,拿适量的姜粒塞至纱布下,避免烫伤。以上铺灸方法在经前第5天开始治疗,每3天1次,于经期第3天停止,连续治疗3个月经周期为1个疗程,1个疗程后进行疗效评价。

2.2 对照组:口服美洛昔康分散片(江苏亚邦药业集团股份有限公司,国药准字H20010108,规格7.5mg)治疗,每日1次,每次7.5mg,于月经来潮前1天开始服用,连服3天,连续治疗3个月经周期为1个疗程,1个疗程后进行疗效评价。

3 疗效观察

3.1 疗效判定标准:参照《中药新药临床研究指导原则》进行中医症候量化评分及疗效评定。评分标准:主证:腹痛剧烈难忍6分,腹痛明显4分,小腹疼痛2分,无腹痛0;次证:经血夹有血块2分,经色紫黯2分,经血量少或经行不畅2分,畏寒或手足不温2分。疗效指数(n)=(疗前积分-疗后积分)/疗前积分×100%。痊愈:经期及行经前后再无腹痛,n≥90%;显效:经行腹痛明显减轻,70%≤n<90%;有效:经行腹痛减轻,30%≤n<70%;无效:经行腹痛无减轻,甚至加重,n<30%。

3.2 观察指标:采用视觉模拟评分法(VAS)评定痛经平均腹痛程度。分值为0~10分,0分代表无痛,10分代表最剧烈的疼痛。采用COX痛经症状量表进行痛经临床症状评分[1]。包括小腹部疼痛、恶心、呕吐、神经质等17个条目,均采用0~4分计分法,对疼痛总发作时间和平均严重程度进行计分。得分越高,说明病情越严重。

3.3 统计学方法:数据的处理采用SPSS 19.0软件分析。计量资料采用均数±标准差(±s)表示,各组间均数比较采用单因素方差分析,计数资料用卡方检验、计量资料用t检验,等级资料采用秩和检验,P<0.05有统计学意义。

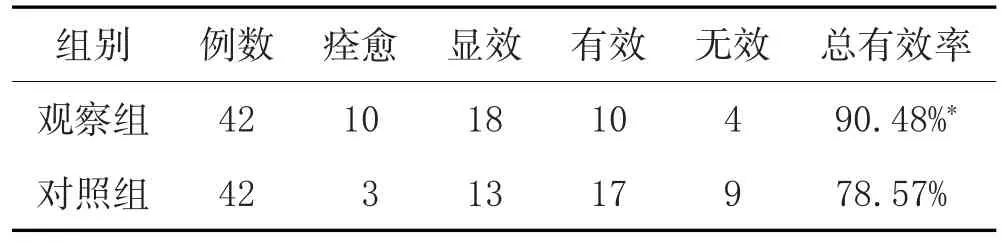

3.4 2组疗效比较:治疗后,经秩和检验,观察组疗效优于对照组(Z=-2.824,P=0.005)。见表1。

表1 2组治疗后疗效比较

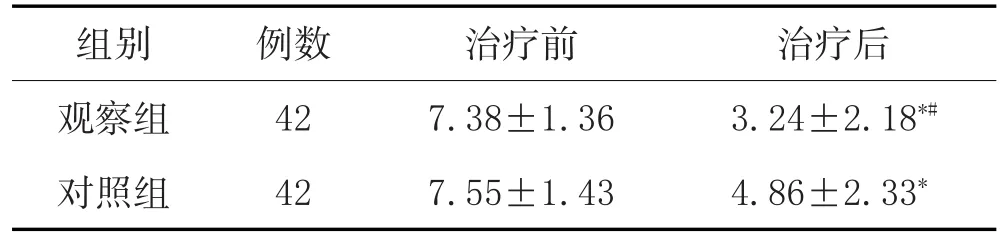

3.5 2组治疗前后疼痛程度评分比较:2组患者治疗前VAS评分比较差异无统计学意义(t=-0.546,P=0.586).治疗后2组比较,差异有统计学意义(t=-3.283,P=0.002);见表2。

表2 2组治疗前后疼痛视觉模拟评分(±s,分)

表2 2组治疗前后疼痛视觉模拟评分(±s,分)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05。

治疗后3.24±2.18*#4.86±2.33*组别观察组对照组例数42 42治疗前7.38±1.36 7.55±1.43

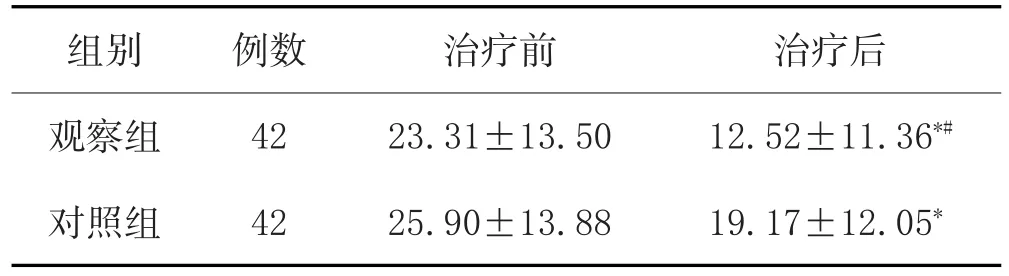

3.6 2组治疗前后COX痛经症状评分比较:治疗前2组患者COX痛经症状评分比较,差异无统计学意义(t=-0.869,P=0.388);治疗后2组比较,差异有统计学意义(t=-2.599,P=0.011)。见表3。

表3 2组治疗前后COX痛经症状评分(±s,分)

表3 2组治疗前后COX痛经症状评分(±s,分)

注:与治疗前比较,*P<0.01;与对照组比较,#P<0.05。

组别观察组对照组治疗后12.52±11.36*#19.17±12.05*例数42 42治疗前23.31±13.50 25.90±13.88

4 体会

中医学将痛经归属于“经行腹痛”范畴,认为肾虚、寒凝、气滞和血瘀导致冲任胞宫失于温养或畅通是主要原因。寒凝血瘀型痛经是指经期产后,感受寒邪,或过食寒凉生冷,寒客冲任,与血搏结,以致气血凝滞不畅;经前经时气血下注冲任,胞脉气血更加壅滞,不通则痛,发为痛经。艾灸介入原发性痛经的治疗多年,除了有较强的镇痛作用,还能改变血液流变、调节神经内分泌及免疫功能等[2]。铺灸源于隔物灸,因多在施灸时沿脊柱铺敷药物、姜或蒜,形如长蛇,故又名“长蛇灸”或“督灸”。铺灸具有温通气血、调和阴阳、助阳补虚、散寒止痛、消瘀散结等功效,其治疗范围大,热能渗透力较强,有其他灸法不能企及的作用。本研究所采取的铺灸更是将施灸区域从背部督脉延伸至两侧膀胱经第一侧线之间区域,范围更大。督脉总督一身之阳经,六阳经皆与督脉交会于大椎穴,为“阳脉之海”,故督脉有调节阳经气血的作用;足太阳膀胱经又称“巨阳”,其经脉循行于人体之阳面,且分布从头至足,循行最长,腧穴最多,堪称阳经之最,为人体阳气之藩篱。而其背俞穴,乃五脏六腑之精气输注于体表的部位,与五脏六腑相沟通,是为“诸阳之属”,能调节各脏腑功能、振奋人体正气,此外,膀胱经还与肾经相表里,肾为先天之本,激发膀胱经之经气,能补充肾气,滋养先天。将肉桂、附子、吴茱萸、当归、川芎、冰片、延胡索等祛寒、温经、活血、通络的药物制成粉状,和生姜一起铺在背部督脉及两侧膀胱经第一侧线之间区域,实施铺灸疗法,既有艾灸的火力温通以助升药力,又有药物本身的作用及其对经络、穴位的刺激,共同发挥整体协同作用。经前期是阴盛阳生渐至重阳的时期,相当于胞宫、血海最盛的时期[3],因此,选择在此期开始治疗效果最佳。