240 名学龄前儿童饮食行为现状及影响因素分析

2020-06-19谢小敏梁亚红冯蓓魏丹江逊

谢小敏,梁亚红,冯蓓,魏丹,江逊

(空军军医大学第二附属医院 儿科,陕西 西安710038)

饮食行为问题尚无统一定义, 目前较为权威的是美国精神障碍诊断手册与统计手册的界定, 即无器质性疾病的幼儿或儿童在食物供应充足和抚养人拥有正常喂养能力的条件下拒绝进食或严重偏食、挑食,严重影响其身体健康及社会心理功能[1]。 学龄前是儿童生长发育的关键时期, 同时也是饮食行为和习惯培养的重要时期[2-3],培养健康的饮食行为不仅有利于保证儿童良好的营养状态, 还会对其生长发育、心理行为等产生积极作用[4]。 近年来,我国学龄前儿童饮食行为问题的发生率逐年上升, 叶天惠等[5]于2016 年的研究显示该问题发生率已经高达56.8%。 有研究报道,饮食行为受喂养观念、方式、部分家庭因素等的影响[6-8],但目前有关学龄前儿童饮食行为问题的相关家庭因素的研究多集中于对家庭因素中某一单一性质的探讨。 本研究拟调查学龄前儿童饮食行为问题发生情况,综合性分析探讨对其产生影响的家庭因素,旨在为预防和干预学龄前儿童饮食行为问题提供一定的参考和依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,2018 年1 月—2019 年7 月选取在空军军医大学第二附属医院儿童保健中心行健康体检的学龄前儿童为研究对象。纳入标准:(1)受试儿童年龄为3~6 周岁;(2)受试儿童身体健康,无畸形、遗传代谢性疾病等严重躯体性疾病; (3)儿童照护者知情同意并自愿参与本研究;(4)儿童照护者具有一定文化程度,能独立填写问卷。排除标准:(1)双胎、多胎儿童;(2)近3 个月来罹患消化系统疾病等导致儿童饮食行为改变者;(3)儿童照护者连续照顾受试儿童时间<3 个月。

1.2 调查工具

1.2.1 一般情况调查问卷 自行编制, 包括儿童的性别、年龄、是否为独生子女、平均每日睡眠时间、平均每日活动时间、儿童照护者、照护者文化程度、家庭类型、家庭月总收入。

1.2.2 儿童饮食行为问题诊断及管理评估问卷(Identification and Management of Feeding Difficulties,IMFeD) 由王慧珊等[9]于2010 年编制,是对儿童饮食行为问题进行分类筛查诊断及干预指导的工具,该问卷Cronbach α 系数为0.920。 该问卷包括胃口差(2 个条目)、对某种食物特别偏好(3 个条目)、不良进食习惯(4 个条目)、父母过度关心(2 个条目)、害怕进食(2 个条目)、潜在疾病状态(2 个条目),共6 个维度17 个条目。 根据问题的严重程度分为:没有(从未出现过此类情况)、有时(1~2 次/周)、经常(3~4 次/周)、总是(≥5 次/周)4 个等级,任何条目选择“经常”或“总是”选项,则认为该儿童存在饮食行为问题。 本研究中该问卷总Cronbach α 系数为0.855。

1.2.3 儿童喂养问卷(Child Feeding Questionnaire,CFQ) 由Birch 等[10]于1994 年编制,用于评估2~11 岁儿童的家长在儿童喂养方面的行为和信念,Cronbach α 系数为0.815。 郑丽霞教授等[11]于2016年汉化并修订该问卷, 用于评估学龄前儿童家长喂养行为,Cronbach α 系数为0.705。 该问卷包含限制饮食(8 个条目)、逼迫进食(4 个条目)和监督饮食(4个条目)共3 个维度16 个条目。 均采用Likert 5 级评分法,按从不~总是分别赋值1~5 分,各维度分别评分, 得分越高说明父母在该维度存在的问题越严重。 本研究中该量表的各维度Cronbach α 系数为0.785~0.832。

1.2.4 学龄前儿童家庭养育环境量表 由何守森[12]等于2009 年编制, 用于评估学龄前儿童早期家庭养育环境,Cronbach α 系数为0.930。 该量表包含语言/认知信息(11 个条目)、情感温暖/自我表达(9 个条目)、社会适应/自理(11 个条目)、忽视/干预/惩罚(11 个条目)、活动多样性/游戏参与(6 个条目)、环境气氛(5 个条目)共6 个维度53 个条目。 均采用Likert 5级评分法,按从不~总是分别赋值1~5 分,其中忽视/干预/惩罚维度(第32-第42 条目)为反向计分。各维度分别评分,维度得分越高说明该维度儿童养育环境越好。本研究中该量表各维度Cronbach α 系数为0.762~0.844。

1.3 资料收集方法 本研究采用问卷调查法,由受试儿童的照护者填写问卷, 由2 名经过统一培训的调查员发放问卷。 调查员首先采用统一的指导语向儿童照护者解释本次调查的目的、 意义及问卷填写方法,获得其知情同意后发放问卷,由其自行填写,问卷填写完成后当场回收并审核。 共发放问卷250份,回收有效问卷240 份,有效回收率为96.0%。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 分析数据, 计数资料采用频数和构成比描述, 组间比较采用χ2检验; 正态分布的计量资料采用均数±标准差描述,组间比较采用两独立样本t 检验, 学龄前儿童饮食行为问题的影响因素分析采用二分类Logistic 回归分析。 以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 240 名学龄前儿童,年龄为(4.83±0.90)岁; 122 名(50.8%)为女孩;多为独生子女144 名(60.0%);195 名(81.3%)平均每日睡眠时间>8 h;160名(66.7%)平均每日活动时间>1 h;126 名(52.5%)儿童照护者为其父母;照护者文化程度为:初中及以下58 名(24.2%),高中69 名(28.8%),本科81 名(33.8%),研究生及以上32 名(13.3%);141 名(58.8%)家庭类型为核心家庭; 家庭月总收入为:<8 000 元48名(20.0%),8 000~12 000 元113 名(47.1%),>12 000元79 名(32.9%)。

2.2 本研究学龄前儿童饮食行为问题检出情况

根据IMFeD 问卷调查结果及判断标准,即任何条目选择“经常”或“总是”选项,则认为该儿童有饮食行为问题。检出存在饮食行为问题的学龄前儿童155 名,检出率为64.6%;其中,父母过度关心54 名(34.8%)、不良进食习惯45 名(29.0%)、胃口差42 名(27.1%)、对某种食物特别偏好36 名(23.2%)、害怕进食25名(16.1%)、潜在疾病状态3 名(1.9%)。

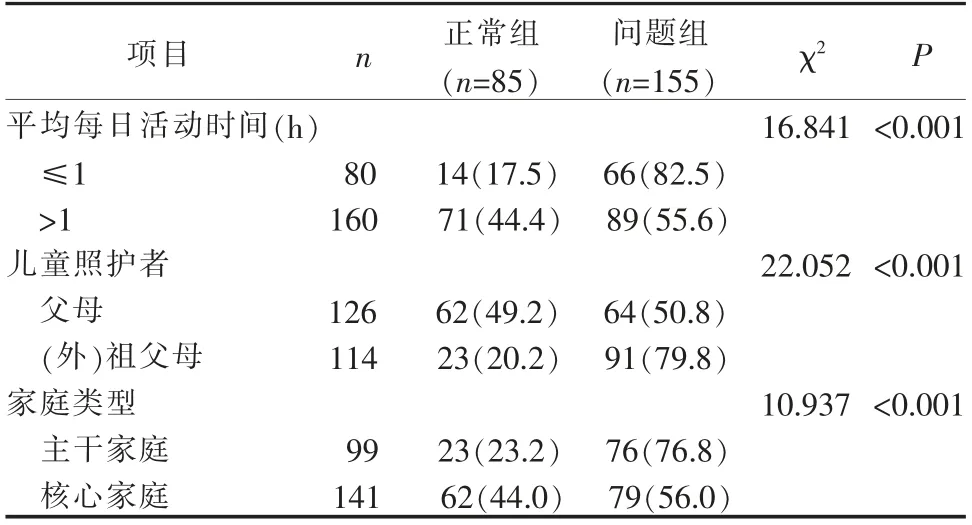

2.3 不同特征学龄前儿童存在饮食行为问题的差异 根据是否存在饮食行为问题,将受试对象分为问题组(存在饮食行为问题的儿童)和正常组(无饮食行为问题的儿童),其中正常组85 名、问题组155名,比较其在性别、年龄、是否为独生子女、平均每日睡眠时间、平均每日活动时间、儿童照护者、照护者文化程度、家庭类型、家庭月总收入的差异。 结果显示,2 组学龄前儿童的性别、年龄、是否为独生子女、平均每日睡眠时间、照护者文化程度、家庭月总收入比较,差异均无统计学意义(P>0.05);平均每日活动时间、儿童照护者、家庭类型比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 2 组学龄前儿童不同特征的分布比较[n=240,名(%)]

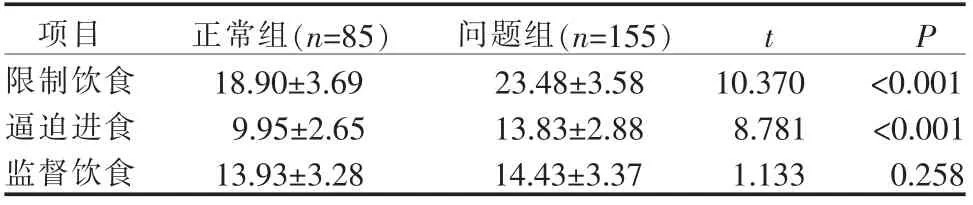

2.4 2 组学龄前儿童父母喂养各维度得分比较问题组儿童限制饮食维度和逼迫进食维度得分均高于正常组,差异有统计学意义(P<0.001)。 见表2。

表2 2 组学龄前儿童父母喂养各维度得分比较(±S,分)

表2 2 组学龄前儿童父母喂养各维度得分比较(±S,分)

项目 正常组(n=85) 问题组(n=155) t P限制饮食 18.90±3.69 23.48±3.58 10.370 <0.001逼迫进食 9.95±2.65 13.83±2.88 8.781 <0.001监督饮食 13.93±3.28 14.43±3.37 1.133 0.258?

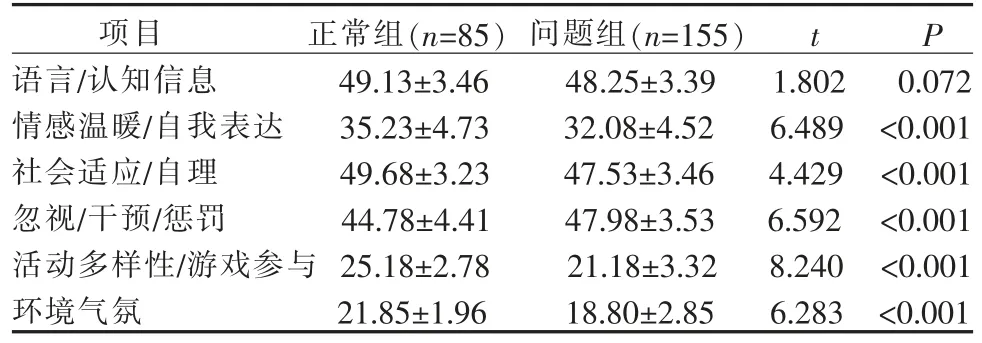

2.5 2 组学龄前儿童家庭养育环境各维度得分比较 问题组儿童情感温暖/自我表达维度、社会适应/自理维度、活动多样性/游戏参与维度和环境气氛维度得分均低于正常组;忽视/干预/惩罚维度得分高于正常组;差异均有统计学意义(P<0.001)。见表3。

表3 2 组学龄前儿童家庭养育环境各维度得分比较(±S,分)

表3 2 组学龄前儿童家庭养育环境各维度得分比较(±S,分)

?项目 正常组(n=85) 问题组(n=155) t P语言/认知信息 49.13±3.46 48.25±3.39 1.802 0.072情感温暖/自我表达 35.23±4.73 32.08±4.52 6.489 <0.001社会适应/自理 49.68±3.23 47.53±3.46 4.429 <0.001忽视/干预/惩罚 44.78±4.41 47.98±3.53 6.592 <0.001活动多样性/游戏参与 25.18±2.78 21.18±3.32 8.240 <0.001环境气氛 21.85±1.96 18.80±2.85 6.283 <0.001

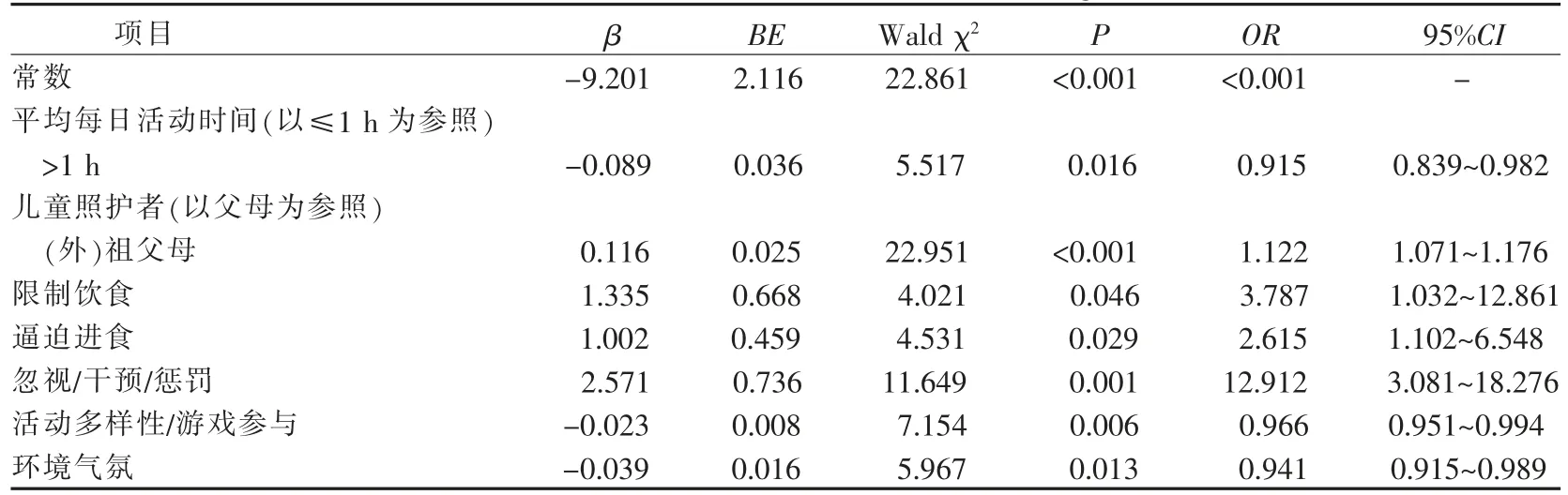

2.6 学龄前儿童饮食行为问题影响因素的二分类Logistic 回归分析 以是否存在饮食行为问题分组为因变量(正常组=0,问题组=1),以单因素分析中有统计学意义的10 个因素(平均每日活动时间、儿童照护者、家庭类型、限制饮食评分、逼迫进食评分、情感温暖/自我表达评分、社会适应/自理评分、忽视/干预/惩罚评分、活动多样性/游戏参与评分、环境气氛评分) 作为自变量, 进行二分类Logistic 回归分析。 结果显示,平均每日活动时间>1 h(P=0.016)、高活动多样性/游戏参与得分(P=0.006)、高环境气氛得分(P=0.013)是学龄前儿童饮食行为问题的保护因素;儿童照护者为(外)祖父母(P<0.001)、高限制饮食得分(P=0.046)、高逼迫进食得分(P=0.029)、高忽视/干预/惩罚得分(P=0.001)是学龄前儿童饮食行为问题的危险因素。 见表4。

表4 学龄前儿童饮食行为问题影响因素的二分类Logistic 回归分析

3 讨论

3.1 本组学龄前儿童饮食行为问题检出率64.6%

本研究结果显示,本组学龄前儿童饮食行为问题检出率为64.6%,高于金星明等[13]于2009 年报道的39.7%,刘晶等[14]于2015 年报道的47.3%和叶天惠等[5]于2016 年报道的56.8%。结合本研究结果,从各研究报道时间上看, 学龄前儿童饮食行为问题检出率有逐年上升的趋势。从具体检出问题分析,检出率处于前2 位的分别是:父母过度关心(34.8%)和不良进食习惯(29.0%)。究其原因,(1)随着经济的发展和物质生活水平的极大提升, 父母对于儿童的喂养也更加重视和细致, 而过度重视和娇惯无法培养儿童独立饮食的能力,导致儿童自主饮食的意识较低;(2)玩具、电视、移动电子设备等分散了儿童进餐时的注意力,吃饭时注意力的不集中直接导致了进食时间的延长;(3)此外,部分儿童没有养成在固定位置进食的习惯,造成家长追逐喂食情况的发生。

3.2 学龄前儿童饮食行为问题的影响因素

3.2.1 平均每日活动时间>1 h 本研究结果显示,平均每日活动时间>1 h 是学龄前儿童饮食行为问题的保护因素(OR=0.915,P=0.016),即以平均每日活动时间≤1 h 的儿童为参照,平均每日活动时间>1 h 的儿童饮食行为问题检出率较低,与谢亮亮等[15]和张月芳等[16]的研究结果相同。 究其原因,合理和充足的活动既可以对胃肠道蠕动起到刺激作用,使其加速胃液和胆汁的分泌,促进消化和吸收,让儿童产生食欲[17];运动时间的长短还会对进食的规律性产生影响,规律和充足的运动时间能够促进儿童建立胃肠道“生物钟”,有利于其进餐调节反射的调控和自身饥饿感与饱腹感等感知能力的建立[18];此外,适当的运动能够增加儿童机体消耗,提高其基础代谢率,增加其食量[19]。

3.2.2 儿童照护者为(外)祖父母 本研究结果显示,儿童照护者为(外)祖父母是学龄前儿童饮食行为问题的危险因素(OR=1.122,P<0.001),即与儿童照护者是父母为对照,照护者是(外)祖父母的儿童,其饮食行为问题检出率较高;与杨静等[20-21]研究结果一致。究其原因,可能与(外)祖父母育儿观念比较陈旧有关,加之对儿童的过于娇惯和溺爱,在进餐时迁就儿童边吃边玩,纵容其挑食行为,更容易养成不良饮食习惯;(外)祖父母经常采用喂饭的方法,使儿童无法养成独立进餐的习惯, 不利于其生活自理能力的培养;(外)祖父母和父母之间还常常会出现对某种饮食行为观点不一的情况,学龄前是各种行为习惯养成的关键时期,儿童在这个时期接受2 种不同观念的饮食行为指导,对其养成科学和统一的饮食行为习惯极为不利。

3.2.3 限制饮食、逼迫进食 本研究结果显示,高限制饮食评分是学龄前儿童饮食行为问题的危险因素(OR=3.787,P=0.046),即限制饮食评分越高,儿童饮食行为问题检出率越高,与袁静等[22]的研究结果相近。 究其原因,照护者将限制饮食水平较高即儿童最喜欢的食物作为奖励或引导工具,使儿童更加偏好该类食物,从而导致“对某种食物特别偏好”问题的产生;章志红等[23]的研究也显示,限制饮食的水平和儿童趋向性饮食行为的发生密切相关,照护者越对某种食物进行限制,儿童就越想吃它。 限制饮食评分较高的照护者没有考虑到儿童对食物、饱腹感和饥饿感的自我感知能力[24],导致“父母过度关心”问题的出现。

本研究结果显示, 高逼迫进食评分是学龄前儿童饮食行为问题的危险因素(OR=2.615,P=0.029),即逼迫进食评分越高, 儿童饮食行为问题检出率越高。 逼迫进食的水平与儿童回避性饮食行为密切相关[25],逼迫进食不仅不利于培养儿童对食物种类和摄入量的自主选择能力,还会影响儿童情绪,导致其对食物更加抗拒。

3.2.4 忽视/干预/惩罚、活动多样性/游戏参与、环境气氛 本研究结果显示,高忽视/干预/惩罚评分是学龄前儿童饮食行为问题的危险因素(OR=12.912,P=0.001),即忽视/干预/惩罚评分越高,儿童饮食行为问题检出率越高。 忽视会使儿童内心感受到自己不受重视,严重影响了亲子关系[26];而照护者的过多干预则会导致儿童饮食调节能力受损, 造成其外因性拒食、挑食、饮食过多/少;惩罚会对儿童进食时的情绪造成负面影响,容易导致饮食行为问题的发生。

本研究结果显示,高活动多样性/游戏参与评分是学龄前儿童饮食行为问题的保护因素(OR=0.966,P=0.006),即活动多样性/游戏参与评分越高,儿童饮食行为问题检出率越低。究其原因,活动时间会影响儿童饮食行为问题的发生, 活动的多样性和参与量亦可消耗儿童体力和能量,提高其胃口和食欲[27]。

本研究结果显示,高环境气氛评分是学龄前儿童饮食行为问题的保护因素(OR=0.941,P=0.013),即环境气氛评分越高,儿童饮食行为问题检出率越低。 环境气氛好的家庭往往强调所有家庭成员一起用餐,并在用餐时通过讲解和鼓励的方式培养儿童主动进食的习惯[28];轻松愉快的生活环境和饮食氛围能增进亲子交流,对构建良好的饮食行为习惯有促进作用[29-30]。

4 对策

针对平均每日活动时间≤1 h 的学龄前儿童,建议照护者多鼓励其进行户外活动,选择儿童自己喜欢的活动项目,通过增加消耗,提升食欲,改善进食的规律性;针对照护者为(外)祖父母的儿童,建议父母要尽量做到自己喂养, 培养儿童科学健康的饮食行为习惯,而(外)祖父母喂养时也要与时俱进地学习科学喂养知识,不过分宠溺儿童,培养儿童独立用餐能力和良好习惯;针对高限制饮食评分、高逼迫进食评分的儿童,照护者要遵循生长发育的规律,逐渐允许儿童自主选择食物种类、摄入量,培养儿童对自身饱腹感和饥饿感的感知、调节和管理能力;针对高忽视/干预/惩罚评分、低活动多样性/游戏参与评分、低环境气氛评分的儿童, 建议照护者多采用鼓励引导的方式,避免忽视、干预、惩罚行为,增加儿童活动的多样性和参与量,营造轻松愉悦的家庭氛围,充分培养和发挥儿童自身感知和调控能力,减少饮食行为问题的发生。

5 本研究的不足

本研究的不足之处在于调查样本量较少且仅在1 个中心进行调查, 儿童饮食行为问题主要由儿童照护者进行判断, 主观性较强且受其认知水平和文化程度等因素的影响。今后将扩大样本量,制定针对性干预措施并对其效果进行探讨。