生态学视野下的民间戏班可持续发展探析∗

——以盐城地区淮剧民间戏班为例

2020-06-18于基厚

于基厚

(盐城师范学院 音乐学院,江苏 盐城 224007)

民间戏班是我国传统戏曲文化发展中的基层组织形态,在戏曲传播、文化传承、民族心理建构等诸多领域作出了重要贡献,其历史命运也伴随时代变迁、审美嬗变、社会转型而沉浮。近代以来,我国社会深刻转型,诞生于农耕时代的戏曲艺术在农耕文明向工业文明、生态文明转型过程中,不可避免地遭遇了改革的阵痛。特别是近年来,传统戏曲面临市场萎缩、创新乏力、后继无人等危机,民间戏班更是数量锐减,规模缩小,处境艰难,这些问题已经危及我国传统文化的良性传承。肇始于19世纪后半叶的西方生态学在当代的特有理论为我们研究民间戏班提供了有益思路,其本体论认为“世界本原不是纯客观的自然,也不是脱离自然的人,而是人-自然-社会的有机整体,它是一个活的系统”[1]98。本文将民间戏班的存续问题纳入生态学视野加以审视,探索民间戏班衍变的生态环境,揭示其存在的内在逻辑,从而为民间戏班实现可持续发展提出可供参考的思路。

一、民间戏班的自然生态

文化生态学认为,一种文化的产生不是孤立的文化现象,而是多种因素交互影响的结果。地理环境、人文空间、历史传统等自然生态左右着文化的起源和发展。淮剧,又称江淮戏,是流行于江苏、上海的地方剧种,起源于清乾嘉年间,“发源于江苏北部的盐城、阜宁、淮阴(今淮安,笔者注)和宝应一带”[2]2,这一带处于苏北平原,地势较低,河网纵横,京杭运河、淮河流经此地,素有“鱼米之乡”的美称。自古“水路即戏路”,淮剧也因此有了“东路”与“西路”的分野。独特的自然生态赋予淮剧最初的生命底色,孕育了淮剧戏班的最初形态。

民间戏班的发展需要特定的场域空间。淮剧作为江淮地区自然而生的乡土性艺术,它的衍变离不开孕育其生长的乡土场域。淮剧所展现的都是农耕社会人民的真实生活。传统社会民众的精神娱乐生活封闭单一,而淮剧戏班的表演作为民众最重要的娱乐方式,广泛出现在人们的婚丧嫁娶、节庆祭祀等民俗活动中,早已成为人民生活不可割舍的组成部分。淮剧戏班正是源于农耕时代独特的江淮地域文化习俗,又在历代劳动人民的社会实践中不断发展和传承。

改革开放以后,中国进入经济飞速发展的现代化社会。一方面,现代文明彻底改变了人们的思想观念和生活方式,特别是发达的现代信息媒体的广泛应用,使人民的精神娱乐生活不再像传统社会那样封闭和单一,传统的娱乐方式逐渐没落;另一方面,城市化建设把很多农民变成了城里人,年轻人进城读书工作,农村剩下的是少数留守群体。加之城镇化建设导致传统村落数量锐减,淮剧戏班传统的活动场所如村庄的寺庙、戏台等被拆除或破坏,而城市可用于演出的文化场所也非常有限,且大部分租金昂贵,淮剧戏班的活动空间被严重挤压。在现代文明渗透及传统乡村文化日趋衰落等自然生态下,淮剧戏班赖以生存的传统场域逐渐瓦解。

进入21世纪,国家更加重视非物质文化遗产保护与传统文化振兴,淮剧的发展状况略有好转,但民间戏班的活动场域仍然没有什么较大改观。根据调查,盐城地区当前存活的依靠演出营收的淮剧民间戏班共有10个,而拥有固定排练和演出场所的仅有2个,绝大多数淮剧戏班活动场地简陋,依靠临时搭台演出。

如艺兴淮剧团成立于1983年,是盐城地区现存历史最悠久的民营戏班,见证了淮剧戏班的兴衰。戏班常年活动在广大乡村部落,把淮剧送到田间地头,送到老百姓的家门口。20世纪80年代该团曾经红遍盐城及其周边地区,并多次斩获省市淮剧会演大奖,最辉煌时全团有50余人,年演出近400场,并自己培养演员30名。2000年以后,剧团越来越不景气,现在全团人员仅14人,已陷入较为严重的生存危机。采访时,现年74岁的祁桂生团长说:“我们建团近40年,没有什么财政补助,一切靠自己,风里来雨里去,到现在没有一个像样的排练场所和演出戏台,不得不把戏台临时搭在杂草丛、烂泥地里。搭戏台很累人,遇到雨天更麻烦,演出前要提前几个小时行动,体力消耗也很大,演出时还必须精神抖擞,演完还要拆戏台,我们的演员真的很苦……希望政府能在社区和乡村建设更多的公共舞台设施,并对我们民间戏班免费开放。当前我们面临着市场缺乏、创收艰难等很多困难,真心期盼政府能给予关心与帮助。我们有30多部古装戏的积累,只要给我们舞台,给我们市场,我们就能把戏演好!”

祁桂生团长的一席话道出了绝大部分民营戏班的现实困境,场域空间的极度匮乏让民营戏班备受煎熬。因此,从淮剧戏班的自然生态来看,城乡建设规划时应重视文化景观顶层设计,以适应后工业时代社会生态文明的发展需求。

第一,城乡规划要为传统文化发展预留场域空间。习近平总书记指出:“加强农村公共文化建设,开展移风易俗,改善农民精神风貌,提高乡村社会文明程度。”[3]4没有活动空间,传统戏曲和民间戏班就没有用武之地,弘扬中华文化、大力提高农村文化生产力发展、乡村文明建设就缺失了一份中坚力量。因此政府应加大城乡公共文化基础设施建设,以满足新时期乡村文化发展的需求。伴随我国经济社会的深入发展,一部分农民走进城市,成为“新市民”,另一部分农民留守在乡村,依旧保持着原有的生产生活方式。社会结构的变化,为民间戏班发展拓展了新的文化空间。民间戏班一方面可以继续在农村“深耕细作”,另一方面可以在城市找到新的生存渠道,大量进城的“新市民”为民间戏班提供了广阔的消费群体。城乡建设应注意传统文化面临的全新环境变化,为传统文化发展规划良好的文化空间。

第二,城乡文化景观建设应“留住乡愁”。乡愁是一种文化记忆,是人们对往昔生活的美好回忆和情结,是族群认同、国家认同、文化认同的心理基础之一,需要通过一定的媒介实现。“媒介作为物质的支撑对文化记忆起到基本的扶持作用,并与人的记忆互动。……每一种媒介都会打开一个通向文化记忆的特有通道。”[4]12—13乡愁的内容基础是乡村记忆,一座老宅、一棵古树、一段戏曲、一首童谣等都能激活乡村记忆,构筑人们的乡愁。民间戏班构建的乡村记忆是中国人寻找情感寄托、身份认同和精神归属的重要媒介,全球化背景下,无论人们身处何地,只要他们想起儿时的乡音乡曲,“乡愁”便会涌上心头。

二、民间戏班的社会生态

社会生态影响着民间戏班的组织规模、市场运作与发展速度,是戏班发展的社会基础。盐城淮剧戏班的兴衰始终跟社会生态密切相关。清中后期,苏北灾害频发,“江北小戏”(后称“江淮戏”,由说唱为主的“门叹词”①和苏北民间酬神的“香火戏”②结合而成)艺人们为了生存,纷纷外出逃荒,一部分艺人辗转来到上海谋生。当时上海有很多来自苏北盐城等地的底层民众,这使得“江北小戏”在上海有了广泛的社会基础和观众群体。周贻白在《中国戏曲史发展纲要》中写道:“辛亥革命后,因为淮安、盐城一带遭到灾荒,艺人们无从自存,乃转往上海演出。其时,旅居上海的苏北人多从事体力劳动者,演出后,获得很大支持,于是立定脚跟。”[5]541起初,闯荡上海的苏北艺人的表演规模很小,自由组合,表演的内容也较为简单。“那时,不管是‘坐唱’(在空场地上围个圈)还是‘六人三对面’(在空场地上搭简易的台),不化妆,或极简单的化妆;而伴奏呢,只有锣和鼓,即使后来有了戏院(多是用民房搭个台)也仍然如此。”[6]330

“自清光绪三十二年(1906年)开始,下河盐城籍艺人韩太和、何孔德、何孔标、骆歩兴、骆宏彦、武旭东、时炳南、陈为翰、沈长发、周庭福、梁广友、何明珍、何益山、陈福泰、苏维连、倪福康、谢瑞龙、彭友庆、李玉花、虚桂芬,上河(今淮安)艺人沈玉波、石景琪等先后抵沪演出,1911年至1916年,韩太和的韩家班、何孔标的何家班先后建成。”[7]5由于上海具备淮剧生存的社会环境,从1920年开始,江北小戏在上海逐渐发展壮大,当时以家班为基础的著名淮剧戏班多达十几个。

1940年,在抗日战争的关键时期,新四军和八路军在苏北建立了抗日民主根据地。部队把淮戏作为文化武器,向群众宣传抗日。“根据地由新文艺工作者和民间戏班艺人组成的淮戏文工团和剧团蓬勃发展,当时盐阜地区9县有9个文工团,农村业余淮戏团有300多个。”[7]8从中华人民共和国成立至1953年,人民政府对淮剧界进行政治、业务、文化等素质教育活动,拉开了淮剧改革的序幕。1953年至1957年间国家陆续开展“戏改”(改戏、改人、改制)工作,江苏、上海各民间戏班就地登记,改成全民和集体两种体制,并建立了党支部、团支部、艺委会和各级业务部门,制定了剧团规章制度。大量淮剧戏班被整合、调整,如“群义淮剧团”组建为“盐城人民剧场淮剧团”(江苏省淮剧团前身),“新艺淮剧团”和“胜利淮剧团”合并成立建湖县淮剧团。从此,传统淮剧戏班的养女制、师徒制被消灭,演员生活有了保障,与此同时,很多规模小、水平低的民间戏班消失。“文革”期间,大部分淮剧剧团和戏班解散,只有几所公办剧团因为革命现代戏编演需要而保留下来。1978年党的十一届三中全会以后,淮剧民间戏班又开始慢慢发展起来。

诞生于农耕社会繁荣时期的民间戏班,其生存与发展一直被中国的社会环境所影响,虽然饱受自然灾害、战争动乱与社会变革洗礼,依然存活至今,展示出民间艺术强大的生命力。

因此,从历史和现实的社会生态看,民间戏班要实现可持续发展,必须主动参与社会变革的进程,承担起相应的社会使命。

第一,民间戏班要把社会效益放在第一位。与国营剧团不同,民间戏班的经济收入主要依靠市场,戏班的创作、表演必须得到市场的认可,因此,民间戏班想要生存,必须直面来自市场的竞争和挑战,兼顾社会效益与经济效益。笔者在走访中发现,有的淮剧戏班和地方政府合作,在获得社会效益的同时,增加了收入。自2017年开始,建湖县金乐淮剧团与当地司法局合作组建“建湖县法制艺术团”,剧团根据自身特色创编了宣传法制的系列淮剧小品在全县巡演,这使剧团既取得了社会效益,提高了知名度,也获得了可观的经济效益。

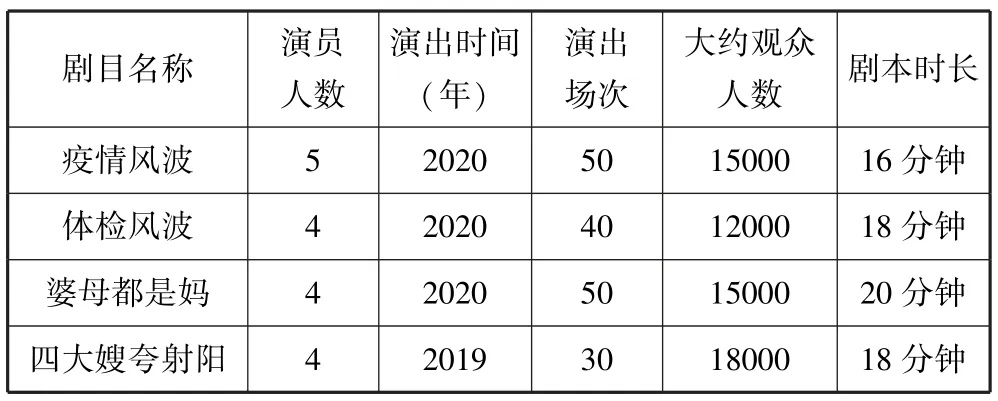

第二,民间戏班应坚持社会主义文艺方针,选择具有传统文化底色、群众喜闻乐见的作品进行创作与表演。这样的作品符合民众的审美心理,容易被广大老百姓接受,容易打动人心。习近平总书记指出:“我国农耕文明源远流长、博大精深,是中华优秀传统文化的根。……要在实行自治和法治的同时,注重发挥好德治的作用,推动礼仪之邦、优秀传统文化和法治社会建设相辅相成。”[3]3盐城市艺兴淮剧团近两年来编创了《疫情风波》《婆母都是妈》等四部小型戏剧,演出总量高达170场次(这还是在今年疫情下实现的)。这些小型戏剧植根传统,贴近生活,体现了时代特色,受到了群众的热烈欢迎。(见表1)

表1 艺兴淮剧团小型戏剧演出及传播情况(幕表戏)

三、民间戏班的经济生态

马克思主义理论认为文化是上层建筑,经济是基础。文化的繁荣必须建立在一定的经济基础之上,良好的经济生态可以促使文化健康发展。从近代盐城淮剧民间戏班发展轨迹来看,盐城地区淮剧戏班的衰落主要发生在三个时期,每一时期都与当时社会的经济生态密切相关。一是民国初期。那时盐阜地区自然灾害频繁,百姓生活困苦,为了生存,戏班不得不远走他乡寻找新的生存空间,最终在苏南及上海得以生存和发展。二是二十世纪六七十年代。社会经济生态恶化,大多数戏班被迫解散,仅少数戏班通过上演革命样板戏而勉强存活,淮剧民间戏班的发展跌入低谷。三是20世纪90年代中期至21世纪初。国家市场经济飞速发展,电视、网络、流行音乐等现代媒介与西方娱乐方式占领了国内文化市场。在文化消费多元化影响下,加之传统戏曲本身固有的样式老化与创新乏力等问题,淮剧戏班受到严重冲击,生存与发展再次陷入危机。

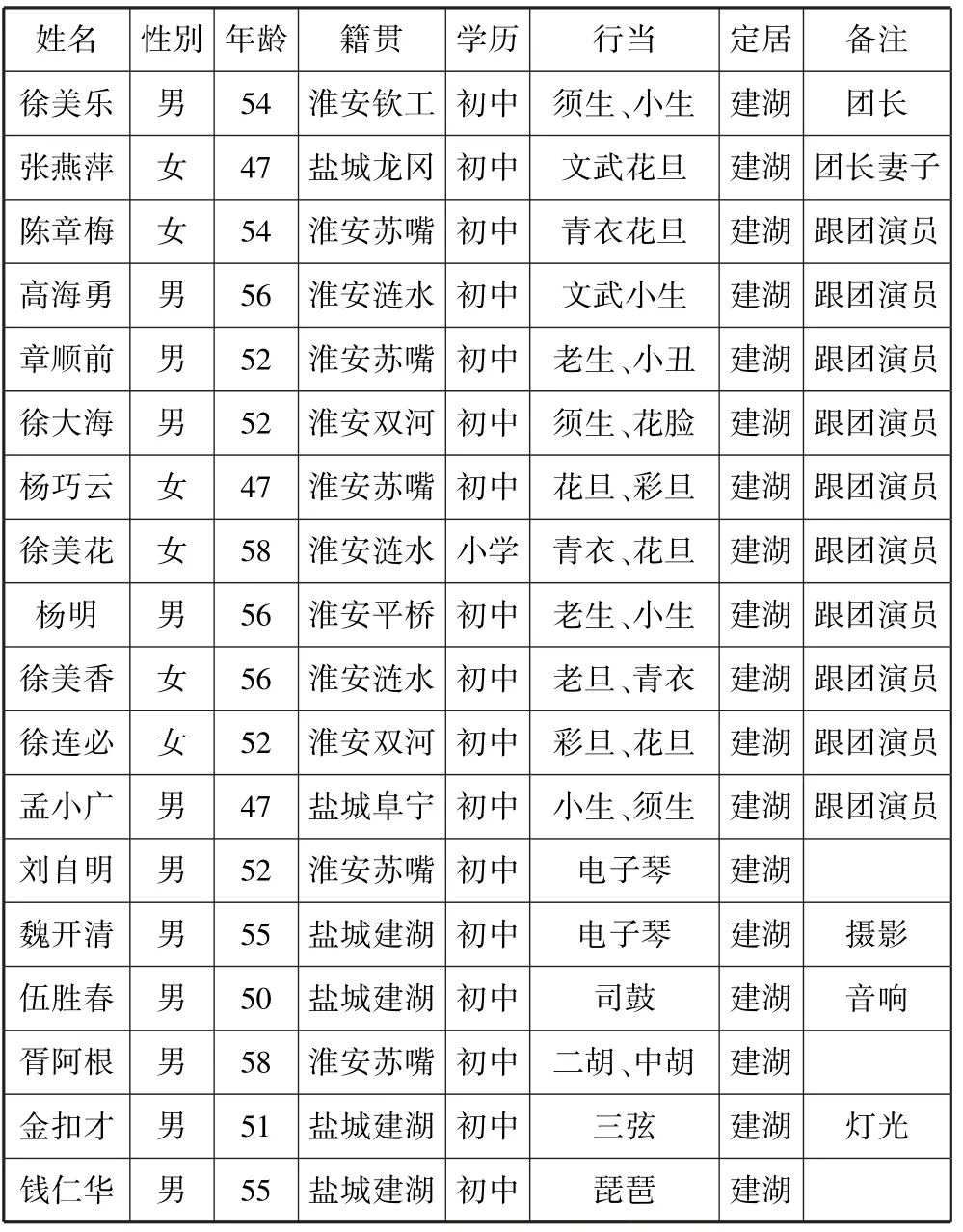

如金乐淮剧团始创于2003年,是建湖县历史最悠久的淮剧民间戏班。该团于2008在建湖西塘河边成立“江淮戏馆”,现在仍在坚持营业,群众每天只要花十块钱便可在戏馆看半天戏,还可享用免费茶水。采访时团长徐美乐直言:“当前我们面临的最大问题是观众越来越少,十几年前江淮戏馆平均每天有五六十人看戏,现在每天二三十人,最少的时候只有十几人,收入仅能勉强维持开支。现在愿意看戏演戏的年轻人太少,我们连接班的徒弟都收不到。”金乐淮剧团人员基本情况调查显示(见表2),目前全团共计18人,最年轻的三名团员也已47岁,其余年龄均超过50岁,团员普遍老龄化,戏班传承面临严峻的危机。

表2 建湖县金乐淮剧团演职人员基本情况

当前的经济发展大潮和城镇化建设,使得民间戏班的传统生存环境和消费市场已经改变,因此,现行经济生态环境下,民间戏班应顺应时代潮流,稳步发展。

第一,规模小、成本低的小型舞台剧本符合民间戏班现实情况。民间戏班主要依靠自身跑市场,经济收入与创作水平无法与国营剧团相比,创演大型舞台作品的能力较弱。另外,大部分民间戏班长年累月奔波在城乡村落,演出地点不固定,演出条件简陋,演出时应尽量轻装简从。所以,规模小、人员少、成本低的小型作品更符合民间戏班演出特点。当前盐城淮剧民间戏班创编的小型舞台剧频频上演,不少剧本在不同戏班间流通使用,演出场次和受众相对较多。

第二,政府要建立扶持民间戏班发展的长效机制。一是帮助民间戏班演员提高演技。文化部门可定期举办民间淮剧艺人培训班,既可提高民间戏班的表演水平,又有利于淮剧人才的传承。二是将民间戏班纳入送戏下乡、文化惠民等政府购买公共文化服务平台,公办民办一视同仁、公平竞争。这样做的好处是开放了市场,搞活了经济,国营剧团有压力,民营剧团有动力。2019年,盐城市花好月圆淮剧演艺公司中标了80多场文化部门的送戏下乡与文化惠民演出活动,超过该团全年总演出场次的半数,原因是该团表演水平较高,群众反响热烈。三是加强财政扶持民间戏班的制度建设。政府可设立专项基金支持民间戏班更新设备,编演新作;还可设立民间淮剧艺人津贴,直接对优秀的民间艺人进行奖励。

四、民间戏班的文化生态

文化生态是包含民俗、宗教、艺术等诸多人文因素在内的生态系统,它为戏曲发展提供了最直接的营养。“淮剧的形成、发展与传播十分典型地表现出非物质文化遗产的继承和活态流变特性,显著地体现出了文化人类学中文化迁移、文化渗透与文化认同的深刻内涵。”[8]138。明清时期,淮河流域水灾频发,两淮及盐阜地区巫风盛行,人民通过香火祭祀鬼神,祈求消灾。早期的淮剧艺人大多是演唱“香火戏”与“门叹词”出身。苏北丰富的民间宗教信仰和民俗活动为淮剧的产生提供了最初的文化环境,也使淮剧戏班得以成长与发展。清末民初1890年至1920年之间,盐城地区诞生大量淮剧戏班,比较知名的有同胜班(班主陈六)、周家班(班主周长庚)、陈四班子(班主陈玉庚)、同盛班(班主谢瑞龙)、武家班(班主武旭乐)、陈家班(班主陈如文)、三元班(班主邱文元)等。[7]77—83

淮剧诞生于苏北,而发展于上海。对淮剧戏班产生重大影响的是二十世纪二三十年代的上海,那时的上海是一个文化比较开放的城市,地方小戏云集荟萃,剧种之间的竞争和交流比较频繁,由苏北辗转至上海谋生的淮剧艺人在这样的艺术生态中,表演技艺迅速提升,特别是一批淮剧艺人的改革和创新,进一步推动了淮剧的发展。如谢长珏与演员陈为翰、琴师戴宝雨创立“拉调”,筱文艳创立“自由调”“连环句”,艺人孙玉波、蒋涂泉、周根宝和张鸿士等带去“淮调”,他们在淮剧的声腔、演唱、伴奏等方面对淮剧艺术的创新与发展作出了重要贡献。“20世纪20年代末开始,一些京剧演员加入淮剧班社,或与淮剧戏班同台演出,无论是剧目、行当、表演艺术,还是音乐和舞美,淮剧均从京剧这一剧种中获得丰富养料而被充实。”[9]24—25在沪的江淮戏不断吸收京剧、徽剧等艺术元素,最终嬗变为一种独具风格的都市文化,同时,它也成为在沪苏北人接受海派文化的一个重要渠道。伴随淮剧艺术的发展,淮剧开始在上海立足并逐步走向兴盛。

民国时期,淮剧艺人为了生存需要经常往返于上海和苏北之间。尤其是1937年抗战全面爆发后,艺人生存处境更为艰难,很多艺人不得不回到苏北老家躲避战乱。艺人们从上海向苏北迁徙,促使了淮剧艺术向淮剧“发源地”的逆向传播,这样的传播对提高盐城地区的淮剧艺术意义非凡,它使得盐城地区的淮剧戏班得到了来自上海大都市艺术文化的滋养,有力地促进了苏北地方淮剧的发展。

进入21世纪后,国家愈来愈重视传统文化振兴,淮剧也于2008年6月被列为国家级非物质文化遗产。然而,经济发展全球化,加之社会审美转变及乡村文化削弱等原因,使得传统戏曲赖以生存的文化生态逐步瓦解,淮剧的发展形势比较严峻,民间戏班的生存状况更是不容乐观。走访时,盐城市文广新局公共文化管理处处长丁玉梅说:“上世纪80年代,盐城地区淮剧戏班比较兴盛,我们小时候大街小巷时常可见演唱淮剧的民间艺人。90年代末开始,盐城的淮剧戏班开始明显减少,目前市文广新局注册的淮剧民营剧团总数有24个,但真正在养员营业的估计不到一半。”笔者对盐城三区五县(市)进行调查后发现,盐城地区现存的淮剧民营剧团共计10家。(见表3)

表3 盐城地区现存淮剧民营剧团基本情况(截至2020年10月)

当前,民间戏班应关注社会审美变化,回应时代文化诉求,创新发展。

一是创新传统戏曲的呈现方式。伴随社会审美需求转变,传统戏曲因表现手法古板、缺少时代感而流失观众。民间戏班应秉持传统,在唱腔设计、剧本创作、舞美道具等方面丰富表现方式,与时俱进。例如:唱腔设计融入现代气息;剧本创作应体现时代特征;剧目更新要加快;舞美道具可结合使用现代光电技术;乐队可增加电声乐器丰富音乐效果。

二是利用现代媒介加强宣传。从艺术接受心理的角度来看,人们对一种艺术的理解和接受都需要一定的基础,这也是解释学、现象学所称的“前理解结构”,只要具备了这样的基础,戏曲被理解和接受才具有较为扎实的心理基础。民间戏班应重视利用网络、电视等现代媒体宣传自身,以增强民众的认同感和关注度,扩大影响力。近年来,阜宁县文彩淮剧团比较重视网络宣传,该团演出视频上传到优酷、搜狐等网站后,网民关注度很高,有十几个精彩片段被各大视频网站转载。我们通过百度搜索引擎搜索关键词“徐文彩淮剧”,显示的条目长达5页,超过80个该团演出视频被收录,其中上传于2018年的《媳妇回家》与2020年的《苦菜花》两段视频点击率分别达到10.7万和3.5万次。再如很多艺人在知名戏曲电视节目《梨园春》《相约花戏楼》上表演,社会反响热烈。

民间戏班是中国传统文化的重要载体,被誉为“民间文化的活化石”。它反映了底层民众的精神诉求,体现了爱国爱家、惩恶扬善、尊老爱幼等传统美德,是宝贵的民间文化标识。然而,纵观我国民间戏班的历史命运,其发展颇为曲折,令人深思。新时代,在国家“乡村振兴”战略、全面复兴中华优秀传统文化的背景下,民间戏班扮演着独特角色,担负着重要的时代使命,社会各界应予以更多的关注,其可持续发展问题值得人们进一步探索和研究。

① “门叹词”又名“门谈词”,是历史上流行于盐城与阜宁一带的一种打板乞讨卖唱的民间说唱艺术,类似道情、莲花落。

② “香火戏”又名“大开口”,是旧时流行于苏北的一种民间说唱艺术,由民间求神拜佛、跪拜祈祷时的坐唱香火演变而成。