城市公园周边居民对自然教育认知及诉求调研

——基于长沙市沙湾公园周边居住区问卷调查

2020-06-18苏奕秋涂梦璇戚修远康艺芳

苏奕秋,周 晨,涂梦璇,戚修远,康艺芳

(湖南农业大学 风景园林与艺术设计学院,湖南 长沙 410128)

1 引言

随着我国城市化进程的不断加快,城市规模不断扩大,城市居民离自然的距离越来越远。无论是对成人还是孩童,与自然的疏离成为了常见的现象。在《林间最后的小孩》一书中,作者创造性地提出“自然缺失症”这一术语,描述了人类脱离自然所付出的代价,诸如感官能力退化,注意力不集中,身心疾病高频率地发生[1]。如今面对各类自然灾害频发、各种病毒感染流行,更凸显出在社会中对每个年龄层推广自然教育的重要性。

城市公园作为城市主要的绿色开放空间,是城市居民能够接触自然的有限而主要的场地。因此,城市公园在满足休闲娱乐功能的同时,还应该重视自然教育功能,让其成为城市居民接触自然、了解自然、热爱自然的重要窗口。但目前我国公园的自然教育功能并未受到应有的重视,一般性的城市综合性公园、社区公园,游憩和审美仍是该类公园的主要目标,自然教育十分边缘[2]。甚至像动物、植物园这些专类公园提供的自然教育也几乎不关注本土自然,而且内容简单、缺乏系统性[3]。

基于此背景,笔者以长沙市沙湾公园为研究对象,对周边9个住宅小区的城市居民进行了问卷调查和访谈,着重了解了城市居民对沙湾公园的使用情况、城市公园与他们日常生活的关系,以及他们对于开展自然教育的态度和诉求,为如何在城市公园开展自然教育提供依据。

2 研究地概述

长沙市沙湾公园于2016年建成开放,规划总用地28.89 hm2,是长沙市城南目前最大的城市综合公园之一。公园临近地铁口,交通便利;公园为山体地形,保留了较大面积的原生植被,自然环境较好;周边1km半径内围绕着20余个居住小区,其中有6个小区与公园只有一路之隔,因此该公园是周边居民亲近自然、娱乐运动、康体休闲的重要场所。

为了解公园周边居民对自然教育的认知情况以及相关意愿,笔者在正式问卷之前,分别于2019年9月24日和25日对沙湾公园进行了两次实地的预调查。随后在2019年11月21日、22日、23日和24日这四天中就沙湾公园周边9个小区进行了问卷调查,并结合问卷调查进行了访谈。共发放问卷466份,其中纸质问卷106份,电子问卷360份,具体分布情况如表1。

表1 样本分布情况

3 研究内容和结果

3.1 受调查者的基本情况

3.1.1 年龄结构

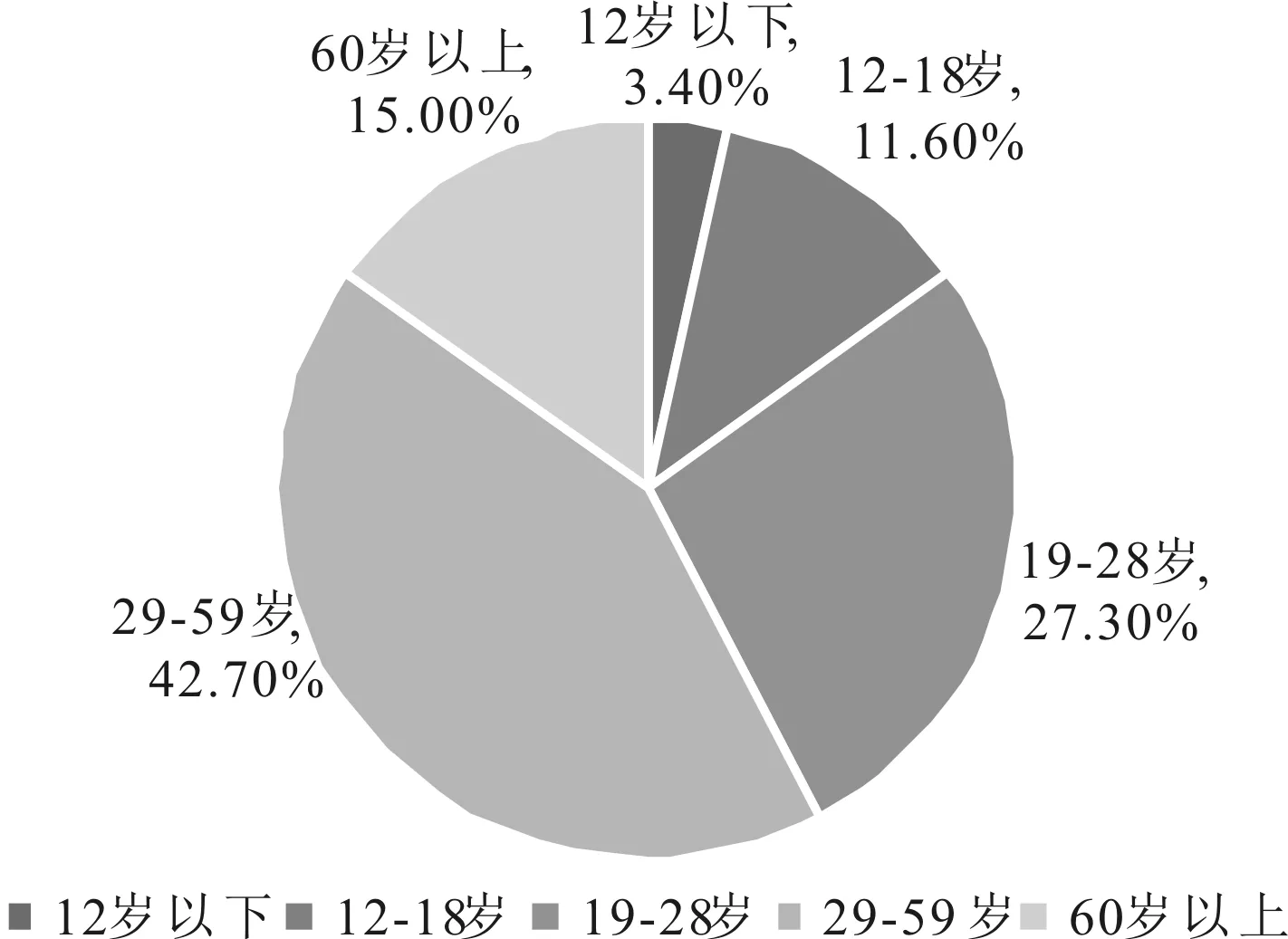

受调查者中,按年龄可以分为以下五组:12岁以下占3.4%(16人),12~18岁占11.6%(54人),19~28岁占27.3%(127人),29~59岁占42.7%(199人),60岁以上占15.0%(70人)(图1)。从表2中可以发现,受调查者中19岁以上,59岁以下占了绝大多数,两个年龄段加起来占到了总人数的70%。

图1 受调查者年龄分布

3.1.2 性别结构

受调查人群中女性多于男性,其中女性占比58.58%,男性41.42%,两者的差距较小。原因主要为以下两点:一是女性在小区公共场合活动频率较高;二是女性对问卷调查配合程度略高于男性,且女性相比于男性更加重视对孩子的教育问题,这对开展自然教育如何面向女性群体提供了更具现实意义的参考意见。

3.1.3 学历结构

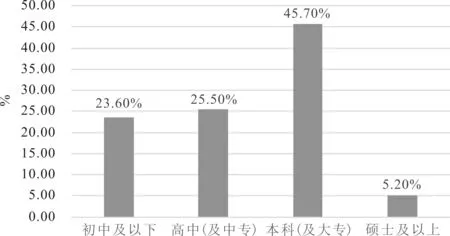

从图2可以看出,受调查者的文化程度普遍较高,受过高等教育的人群比例达到50.9%(237人),此外,初中及以下者占23.6%(110人),高中(及中专)者占25.5%(119人)。通过分析受调查者的学历结构可以发现,一方面,本科(及大专)和硕士以上人群占比达50.9%,其原因主要是随着社会经济发展,人们对教育日益重视,居民的受教程度不断提高,这与受调查人群的年龄结构中19~59岁年龄段占比最大的数据吻合,此类人群中受过高等教育的人数也较多;另一方面,初中及以下者占比达到了23.6%,分析原因主要是部分小区靠近中学,因而这一类人群中大部分受调查者为初中生,以及少部分受调查者为已退休的老年人。

图2 受调查者学历结构

3.1.4 家中小孩情况

没有了规章制度企业的管理将非常混乱,随着城镇的发展,目前建筑施工过程愈来愈复杂,企业需要制定合理的管理体制来规范员工工作。同时,根据自身的发展情况来建立相应的体制,保证管理体制的实用和有效。另外,奖惩和监管制度需要落实到位,及时进行有效管理和评价员工的施工行为。完善工程的质量管理,从而强化施工管理人员的质量意识。在实际施工中,实行施工问责制,将管理工作落实到位,使得相关人员能够清楚工程质量标准,认真执行国家的质量标准并进行施工。

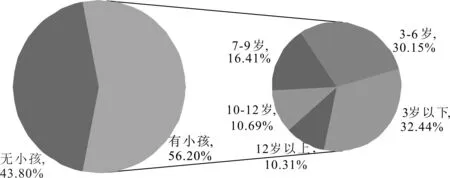

为了了解不同人群的教育理念,对受调查者家中是否有小孩和小孩年龄进行了调查。从调查结果可以看出(图3),受调查人群家中有小孩的比例占比为56.2%,其中家中小孩的年龄段集中在3~6岁(30.15%)和3岁以下(32.44%),即学龄前儿童占比62.59%。影响这一调查结果的原因是,一方面是被调查者29~59岁者占比最大,这一阶段年龄中拥有一胎、二胎孩子较多。另一方面是沙湾公园所在的体育新城为新建城区,该区域楼盘也为新开发楼盘,而沙湾公园及其附近的中小学是年轻夫妇购买新房时考虑的主要因素,这也是该片区住户中年轻夫妇和孩子较多的原因。

图3被调查对象是否有孩子及孩子年龄

3.2 沙湾公园使用情况

3.2.1 使用频率

为了解受调查者对沙湾公园的使用频率,对其本人及带孩子去沙湾公园的频率进行了调研。其调查结果如下。

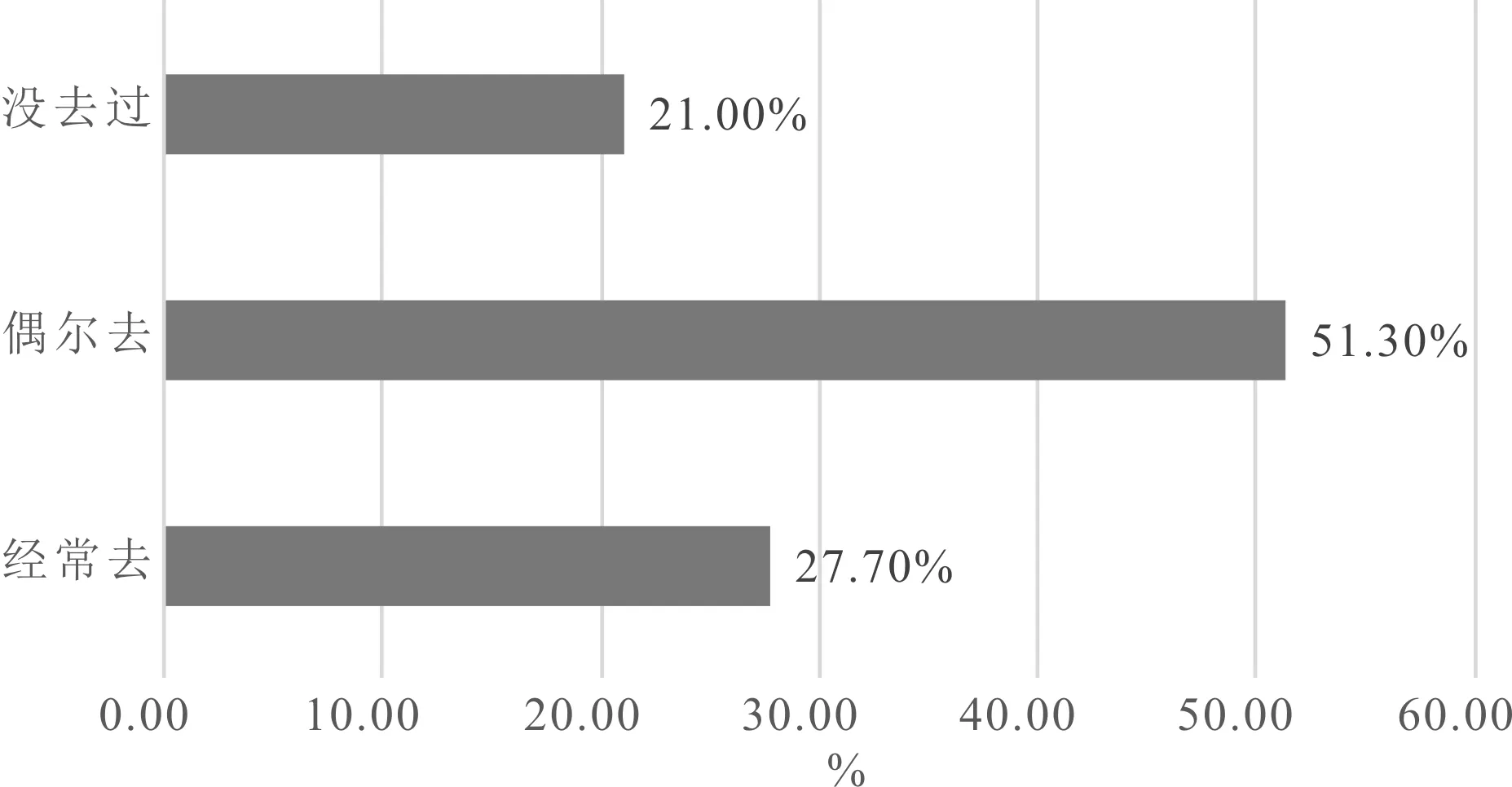

从图4可以看出,“您是否经常去沙湾公园”的调查结果显示:“偶尔去”(51.3%)>“经常去”(27.7%)>“没去过”(21.0%),说明偶尔去沙湾公园的人群最多。通过访谈了解原因主要为以下两点:第一,部分小区到公园的路线路况较复杂,便捷性不高,且部分受调查者反应沙湾公园内部地势较为险峻,上坡下坡多且坡度较大;第二,公园环境一般,场地规划和设计未能很好满足周边居民的需求。同时,受调查者中没去过的原因主要是平时工作较忙没有时间以及刚搬过来不久,对公园及公园周边路况等不够熟悉。

图4 被调查对象去沙湾公园频率

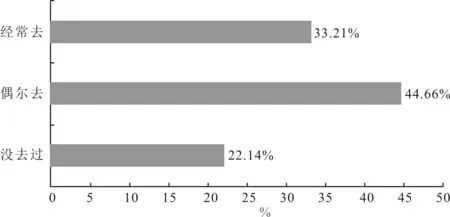

从图5可以看出,“您是否经常带孩子去沙湾公园”的调查结果显示:“偶尔去”(44.66%)>“经常去”(33.21%)>“没去过”(22.14%),说明只是偶尔带孩子去沙湾公园的家庭占多数,甚至还有近四分之一的家庭从来没带孩子去过。通过访谈得知,主要原因是随着孩子长大,课业较多,空闲时间更少,所以只能偶尔过去。由此可以看出,大部分家长由于受环境影响,基本将孩子的时间用于各类补习班,兴趣班中,而把孩子留在自然中时间却少之又少。

3.2.2 去沙湾公园目的

关于去公园的目的,从图6的调查结果可以看出,亲子游玩、散步遛狗和体育锻炼三项占比最高,分别占到了38.48%、30.89%和30.10%,说明此三项活动是当前城市居民进行最多的户外活动。尤其是亲子游玩的群体占比最高,说明公园是附近居民亲子游玩的首选场地。据笔者进一步在沙湾公园中观察,亲子游玩的大部分是幼龄(3岁以下)的孩子和家长,活动的场地主要集中在公园各类运动场和草坪。

图5被调查对象带孩子去沙湾公园频率

图6 被调查对象去沙湾公园的目的

3.3 居民日常接触自然的方式

为了进一步了解接触自然方式与学历结构之间的关联,笔者将两者结合在一起进行了分析。由图8可以发现,从总体上看,无论哪个学历层次,在公园中运动散步都是受调查人群接触自然最常见的方式。随着学历层次的不断提高,其中“野外踏青”和“风景名胜区旅游”比重逐步增加,可见高学历的人群更倾向于自主开放、体验感强的方式。其中“硕士及以上”的人群选择“野外踏青”的比率达到62.50%,说明野趣的自然正逐步成为他们接触自然的理想方式。

图7被调查对象接触自然方式的

图8 学历层次和接触自然方式交叉分析

3.4 居民对自然教育的态度及想法

3.4.1 对自然教育了解程度

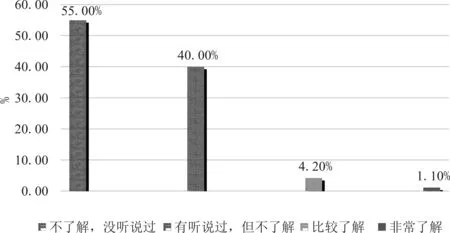

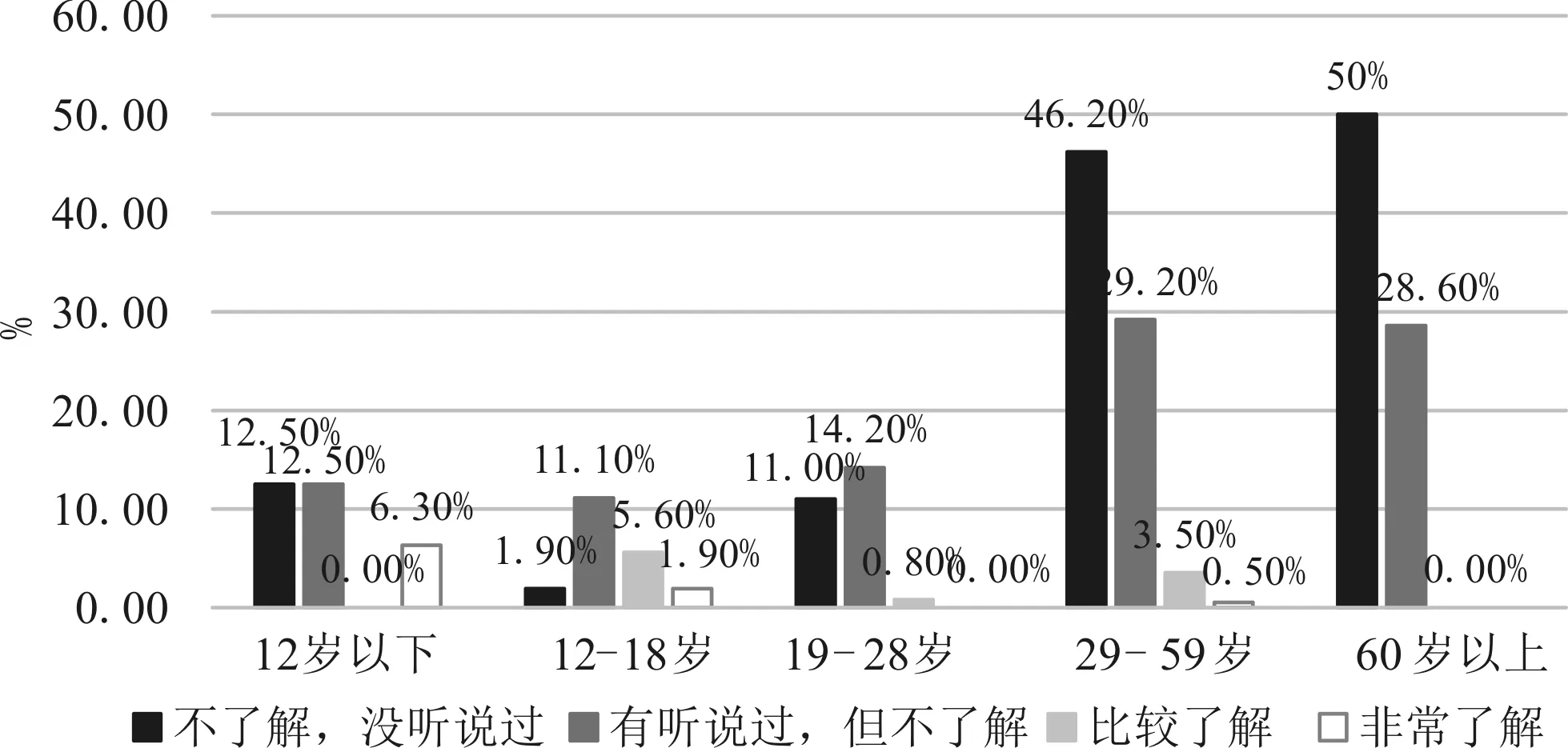

在受调查对象是否了解自然教育这一问题上,从图9看,55.0%表示不了解,没听说过,40.0%的人表示有听说过但不太了解,这部分比例高达95%。仅有4.2%和1.1%的人分别表示比较了解和非常了解。由此可以看出,这表明城市居民对自然教育的了解程度还非常低,自然教育的宣传与普及有待大力提高(图10)。

图9对自然教育了解程度

图10年龄层次与对自然教育了解程度交叉分析

3.4.2 关于孩子经常接触自然的益处的认识

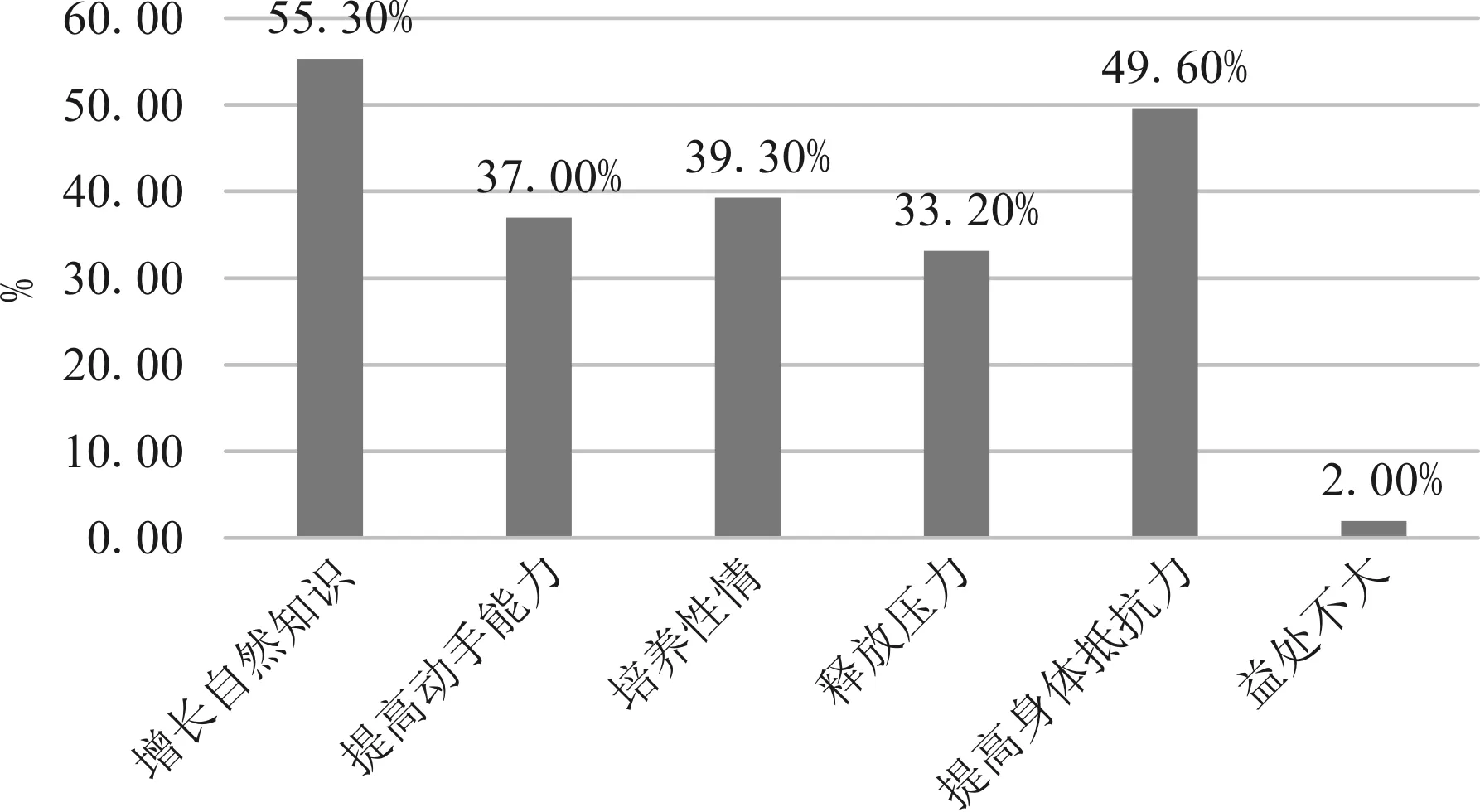

在对孩子接触自然的认识上,图11的调查结果显示,仅有2%的人群认为接触自然对孩子成长益处不大,其余98%认为经常接触自然对孩子成长是有益的,其占比依次为“增长自然知识”(55.30%)>“提高身体抵抗力”(49.60%)>“培养性情”(39.30%)>“提高动手能力”(37.00%)>“释放压力”(33.20%)。由此可见,家长对自然知识的重视程度较高,其次为提高身体免疫力,对孩子性格品质的养成、动手能力的培养、心理健康等认识和重视都有所欠缺。

图11 被调查对象希望公园给孩子提供什么场地

3.4.3 居民对公园中儿童场地的诉求

调查结果显示(图12),受调查人群希望公园给孩子成长提供的场地占比前三的分别是,大草坪等户外活动场地(48.40%)>游乐场(39.0%)>自然教室等学习自然知识的场地和亭廊书屋等休憩阅读场地(两者占比相同,均为34.00%),由此可见,受调查者希望公园能提供给孩子的不仅是户外活动以及娱乐游玩等场地,也希望能有学习自然相关知识、阅读休憩等场地,而这一部分是目前很多公园所缺乏的。

图12 被调查对象希望公园给孩子提供什么场地

3.4.4 居民对孩子学习自然知识途径的诉求

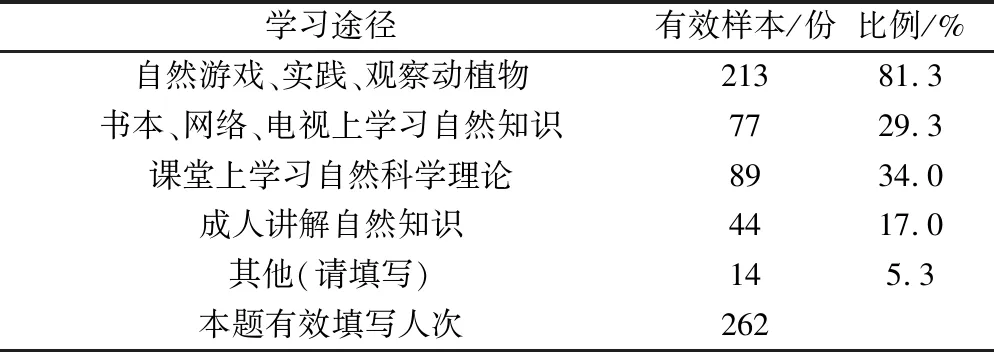

表2的调查结果显示,在262份有效样本中,希望孩子通过“在自然中游戏、实践、观察动植物”以学习自然知识的占比最大,达到了81.3%,其次占比较多的分别为在课堂上学习自然科学理论(34.0%)和通过书本网络电视学习自然知识(29.3%)。由此可见,让孩子亲自去接触自然、观察自然,通过一些实践活动去认识自然、学习自然知识的途径得到广大家长认可,这与自然教育的核心要义“在自然中学习自然”完全一致,同时也说明自然教育的推广有很大的接纳空间。

表2 被调查对象希望孩子通过什么途径学习自然知识的情况统计

4 问题与讨论

4.1 城市居民对自然相关认识的局限性

21世纪的今天,自然环境不断遭到破坏,空气污染、土壤板结、水体的富营养化、荒漠化以及生物多样性的锐减等问题日益严重,各类越来越严重的自然灾害、病毒感染等不断发生在我们身边。而究其根源,是人类在满足日益增长的欲望的过程中不断侵占自然并破坏生态系统的完整性所导致的,这将深刻地影响到国土、经济以及人民幸福生活的可持续发展。因此,自党的“十八大”以来,生态文明就上升成为国家战略,2018年十三届全国人大一次会议甚至将生态文明写进了国家宪法,2017年党的“十九大”更是把“坚持人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略,标志着社会主义生态文明建设进入新境界[4]。在这一时代背景下,要确保生态文明时代的国家建设和发展,不仅需要国家的重视,更需要公民具备足够的生态知识和素养,才能自觉履行生态文明行为,保护青山绿水,实现人与自然的和谐共存。

但是通过调查发现,城市居民接触自然的方式以及对自然的认识都存在较大的局限性,大部分人对自然的认识停留于风景名胜或人造公园的层面,并且以游览和欣赏来展开与自然的接触。这一方面与我国传统山水文化的影响有关,另一方面说明了人们对自然的认知停留于片面的、浅层的表象,而对人类生活的地球以及自然系统缺乏科学的、深层次的认知。

4.2 自然教育普及的迫切性

自然教育是通过在自然中引导人们(尤其是儿童)开展与自然连接的实践活动,使其在自由愉悦的状态下学习自然知识,建立自然情感,养成与自然友好相处的生活方式,并自觉参与到维护可持续发展、保护自然、关爱地球行动中的一种教育[5]。因此,通过自然教育,在居民中普及自然知识,引导公众建立正确的自然观,是生态文明时代背景下所必须高度重视的问题。

但从调查结果可知,公众对自然教育的了解还是一个较大的盲区,社会对自然教育的宣传普及也还停留在初级阶段,并未进入公众视野,且缺少对自然相关认识专业化的诠释。目前虽然我国自然教育呈井喷之势发展,但仍有较多不足,突出体现在商业运营机构多、受教距离远、受众范围小,使自然教育无法有效推广和普及[5]。但从调查可知,城市公园尽管是城市的主要绿色开放空间,也是有效推广和普及自然教育的公益场所,并且能近距离接近居民生活,但其自然教育功能并未得到充分发挥,城市公园的规划设计也未围绕自然教育来展开[2]。

4.3 城市公园与自然教育相结合的可行性

通过调查可以发现,城市公园是城市居民日常休闲娱乐、进行户外活动的重要场所。而自然教育最重要的是体验所处的环境,了解自然的发生和发展规律,绝不能只是简单地在教室或在户外开展几次课程,而更应作为一个终生学习的课程渗透在日常生活之中[6]。公园无疑是能满足自然教育活动开展的最佳场所,因此,自然教育与城市公园相结合,具有极高的可行性,主要表现在以下几个方面。

4.3.1 城市公园本身具有优良的自然资源

城市公园作为城市最主要的绿色开放空间,其本身具有优良的自然资源,如植被、山体、湖泊以及栖息在公园内的各类动物等,而这些正是开展自然教育活动重要的因素之一。以长沙市为例,烈士公园应用景观植物有326种(包括变种),共89科,190属,绿化覆盖率达到98.5%;橘子洲景区共有植物种类174科559属977种[7];湖南省森林植物园内保存了以华中地区植物为主的植物156科470属2100余种[8]。长沙市区的岳麓山公园、橘子洲公园、烈士公园、南郊公园、湖南省森林植物园5个城市公园内共记录到6283只鸟类,隶属10目、31科、74 种,其中有2种鸟类为国家二级重点保护野生动物[9]。对城市公园中的自然资源进行简单的梳理和利用,便可以开展初级的自然教育活动。通过引导公众近距离地观察和感受生命行为和自然环境,能够让公众加深对生命和自然的理解,学会尊重自然、尊重生命、感受生活的美好。

4.3.2 城市公园类型多样,适合开展不同主题的自然体验活动

城市公园包含了不同的公园类型,如综合性公园、儿童公园、湿地公园、社区体育公园、专类植物园和动物园等。不同类型的公园具有不同的特点,针对其特点进行整理和分析,可以策划出不同的自然教育或体验主题。进而分主题、分时节地开展多样化的活动,在城市公园系统中构成“自然教育地图”。这样不仅有助于丰富自然教育和体验的活动类型,形成科学化、系统化的活动体系;更能大大提高活动的趣味性和参与性,吸引公众走出家门,到城市公园中观察、探索和游戏,让公众在不断了解自然、认识自然的过程中加强人与人、人与自然之间的沟通,最终爱上自然。

4.3.3 城市公园作为公共开放空间,能引发优良的社会效应

随着城市建设的推进,城市公园作为城市中重要的户外休闲活动场所也得到了长足的发展。相比其他场所,城市公园的服务人群广,在城市公园中开展自然教育体验活动,安全性、便捷性都能得到一定程度的保障,能获得较高的公众认可度和良好的社会宣传效应,提高社会对自然的重视程度。此举措可以将自然体验真正普及到每个身份、每种职业、每个年龄层次,让每个人从心底认识到自然的可贵,在人生的过程中不断发掘自然的魅力,探寻藏在自然中的最简单纯粹的快乐,最终每个人都能自觉地担负起保护自然、保护地球的使命。

目前,在先进国家和我国发达地区都有公园作为自然教育场地的成功案例。如瑞士的苏黎世大学耶荷公园便是尊重自然并且关注人与自然关系的一个成功实践。它培育市民对 “自然”的感觉: 市民可以感知 “野草”的生长,感知泥沙的土地,感知生长多种植被的湿地,感知裸露地面的岩石,感知自然的进程,感知土地和在土地之上的有生命的东西[10]。又如深圳湾公园自然教育中心根据滨海湿地的地理特征,以自然动植物以及候鸟迁徙为主题设计了一系列自然课程,它吸引更多市民走进公园去了解自然,探索生命的奥妙和美好,发现公园和自然之美。因此,围绕自然教育开展公园规划与设计,切实发挥公园的自然教育功能,具有极广阔的空间和前景。