郭汉城:“我愿为戏曲艺术理论研究再添薪火”

2020-06-18郭汉城口述中国艺术研究院戏曲研究所

郭汉城 口述 中国艺术研究院戏曲研究所

何玉人 整理 中国艺术研究院戏曲研究所

郭汉城先生是当代著名的戏曲理论家、剧作家、诗人和教育家,中国艺术研究院终身研究员、博士生导师。因为他在戏曲事业方面作出的突出贡献,获得“中国戏剧终身成就奖”、中国艺术研究院“首批终身研究员”和“中华艺文奖”等多项荣誉,是马克思主义“戏曲学”的创建者,是中国戏曲艺术当之无愧的继承、改革与建设的旗手。曾任中国艺术研究院副院长兼党委副书记、中国戏剧家协会副主席、国务院学位委员会学科评议组成员、文化部振兴京昆艺术指导委员会副主任、中国戏曲学会副会长等职。享受国务院特殊津贴。郭汉城先生是一位有诸多成就的学者型领导,他和张庚先生从1954年开始一起工作,半个多世纪以来,两人互尊互敬,珠联璧合。郭老始终保持谦虚的态度,在半个多世纪的时间里,他追随张庚先生,始终在张庚先生的领导下兢兢业业地工作,共同组织、领导和完成了多项国家重大课题。郭汉城先生对于“戏曲学”的贡献主要是在新中国成立以后的戏曲史论体系建设和研究中,曾先后参与组织编撰《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》《中国十大悲喜剧》《中国戏曲志》和我国第一部大型综合性百科全书《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》,以及《中国戏曲经典》(5 卷)、《中国戏曲精品》(5 卷)。他在建树戏曲理论和戏曲评论研究成果的同时,还创作了多部戏曲剧本和多首诗文。2019年9月,山西出版传媒集团·北岳文艺出版社出版了《郭汉城文集》10 卷本,这既是郭汉城先生学术成果的体现,也是其在中国戏曲学术建设之路上艰苦探索的足迹和付出的心血。

郭汉城先生今年已经走过104 岁的人生之路,或许是因为勤于思考的原因,至今仍然头脑清楚,思路清晰,他始终关注着戏曲艺术在新时代的继承、改革和发展。值2020年春暖花开之际,应中国艺术研究院戏曲研究所“中国戏曲前海学派学术史整理与研究”课题组的邀请,郭汉城先生回顾了自己从事戏曲工作的经历与往事。

意气金石开 执意求光明——求学之路

我1917年9月8日,出生在浙江省萧山县戴村镇张家弄村一个贫苦的家庭,父亲郭贵富,母亲董氏,有三个姐姐、一个弟弟,我排行老四,一家七口凭借父亲在绍兴一家做冥钱的手工作坊打工为生。这个地方距离杭州城不过十多公里的路程,气候湿润,四季分明,雨量充沛,光照充足,地处钱塘江南岸,浦阳江临境流过,永兴河纵贯全境,淙淙而过的溪流更是多不胜举,每每回想起来,我仍深深地爱着家乡的山山水水。

记得7 岁那年,父亲送我到戴村读私塾,在那里熟读了《三字经》《千字文》《百家姓》《弟子规》,从蒙学课本中的“幼习业,壮致身,上匡国,下利民”,懂得了幼年时要努力学习不断充实自己,长大后才能够替国家效力,为人民谋福;从“仁慈隐恻,造次弗离,节义廉退,颠沛匪亏”,领悟了仁义、慈爱、善良之心,何时、何地都不能失却气节、正义、廉洁、谦让,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺品德等许多道理。书中的道德观、价值观影响了我的一生,决定了我的生命走向,也为后来自如地运用古汉语的韵律和诗词写作打下了基础。

1926年北伐战争爆发,国内局势和社会生活发生了很大变化,私塾废除,父亲也因积劳成疾而病故。国难家患,生活更加困难,这一年我9 岁,无奈之下只得辍学。后来,在舅父的接济下才得以在刚刚筹办的戴村初级小学再次就学。两年后,顺利考入戴村高级小学。如果说我在私塾学习了一些人生的道理,进入高小后,我从具有进步思想的老师那里得到启蒙,萌发了修身、治国的想法。毕业后,我一边教书一边寻觅升入高等学校深造的机会。由于生活困难,家里无力供我读书,所以在1935年,我考入了浙江省立杭州农业职业学校。之所以选择农科是因为这所学校不收学费,能够有书读,我已经十分欣喜了。步入高校后,繁华的杭州城使我感觉到城市在推动人类社会、经济、文化进步中的重大作用和魅力,这给了我追寻梦想的力量,我的眼界和胸怀得到拓展,决心去追求心中向往的崇高理想。

1937年7月,抗日战争全面爆发,学校解散。不久,得知设在碧湖的“浙江省战时青年训练团”招生,我便与几个年轻人结伴而去。训练团的学习科目很多,除学习文化外,还有军事训练、体育运动和文艺表演,教育训练实行政治文化、军事体能并重。中共温州特委向聚集在碧湖的各地青年,大力进行抗日宣传。训练团有许多抗日救亡进步书刊,其中有介绍红军长征的小册子、宣传共产党抗日救国主张的读物。我有幸在这里读到了《共产党宣言》《西行漫记》等进步书籍,萌发了奔赴延安的愿望。

1938年,我和同村的几个年轻人从国统区去陕北,一路上受到国民党的种种阻拦,过检查站时,稍不留神就会被扣押,有的人还死在去延安的路上。即便是这样,也挡不住操着各种语言、穿着各种服装的青年奔赴延安的脚步,许多同路人和那些为追求革命理想而牺牲的人们的音容笑貌至今还常常浮现在我的眼前。经辗转长沙、武汉、郑州、西安,在各地八路军办事处的帮助下,我终于到达革命圣地延安,自此走上了革命的道路。

我先是进入“陕北公学”学习。陕北公学是我党为造就成千上万的革命干部,满足抗日民族解放战争的需要创办的一所学校。在这里,我学习了毛主席的《实践论》《矛盾论》《论持久战》《中国共产党在民族战争中的地位》等著作。在延安,我多次聆听了毛泽东、周恩来等领导人的报告。延安不愧是革命的摇篮。在这里,我对社会、对现实有了更加清醒的认识。

离开延安后,上级分配我奔赴新的战斗岗位,是从事教育工作,为抗战培养干部,一直到抗战结束。

无论是陕北公学,还是后来的鲁迅艺术学院或华北联合大学,都将“理论和实际相结合”作为建校方针。这些青少年时期的学习经历,使我在后来长期的工作中进一步认识到在实践中学习、在学习中提高的重要性。20世纪50年代初,我来到中国戏曲研究院工作,改革开放后组建为中国艺术研究院。无论什么时候都用马克思主义作为指导思想,坚持理论联系实际,始终是我从事戏曲研究所追寻的学术立场和方法。

1948年12月24日,郭汉城(右一)、周力(右二)等进驻张家口留影

吹彻东风 早洗前朝朽——戏改谈往

戏曲改革是新中国成立后在思想文化战线上的一项重要工作。根据当时国内政治、经济、文化方面的实际状况,新生的红色政权需要新的文化,戏曲既需要继承也需要改革,于是戏曲改革工作在全国展开。

1950年年初,我到察哈尔文化局主管戏曲工作,主要是抓戏曲改革。同年7月11日,文化部戏曲改进委员会召开了第一次会议,会议的中心议题就是关于“戏改”。1953年,我被派到山西,协助地方进行戏曲改革工作。1954年7月,我来到中国戏曲研究院。从时间上可以说,我开始从事戏曲工作就是从“戏改”开始的。

在这一阶段的缅甸中立外交政策确立与形成过程中,除了上文所讨论的具体影响因素之外[注]在影响这一时期缅甸政策选择的过程中,缅北国民党军问题和朝鲜战争是两个不可忽视的显性因素,囿于篇幅所限,笔者另辟专文论述。,其表现出来的一些决策心理和定位值得注意,因为正是这些因素构成了中立主义能够成为缅甸外交政策传统的深层逻辑。

关于20世纪50年代开展的“戏改”工作,我认为今天很有必要谈这个问题。当时开展“戏改”工作有很多原因,一方面是因为戏曲艺术在长期的发展过程中,艺术上达到了很高的水平,在各方面都创造了独特的、富于表现力的、充满民族色彩的技巧和手法,戏曲艺术形式也深为广大人民群众所喜爱。另外,戏曲长期生长在封建社会中,免不了受到封建思想的影响和侵蚀,民主性的精华中杂糅着封建性的糟粕。在剧目和表演中,存在着封建的、迷信的、恐怖的、色情的和一些粗制滥造的东西。还有就是新中国成立初期,戏曲艺人的生活十分艰难,身上还戴着旧制度的枷锁,旧的“徒弟制”“养女制”还压迫着艺人,这种封建的压迫和被压迫的关系,使艺人失去人身自由,精神受到摧残,旧京剧班社中的“经励科”操纵着演员流动与演出分配,以此盘剥艺人,整个戏曲事业举步维艰。面对这种情况,必须进行改革。

“戏改”工作首先从剧目的审订开始。对宣扬封建迷信、淫毒奸杀、丑化和污蔑劳动人民的予以禁演;同时注意区分神话与迷信、恋爱与淫乱、传统美德与封建意识;选定了一批经常演出、流行面广、观众喜闻乐见的代表性剧目推广,在“整旧”的同时也有新创作的剧目演出。艺人在“戏改”工作中发挥了重要作用,他们积极参加各种讲习班、培训班,思想觉悟提高很快,很多演员过去不识字,识字班的学习为他们扫除文盲、戒除恶习,改变了自由散漫的生活作风,有了当家做主人和成为人民艺术家的意识,大家更加积极投身到“戏改”工作中。改革不合理的制度,主要是剧团体制改革、艺术体制改革和剧场管理改革。“改戏”“改人”“改制”的实施,得到戏曲工作者的拥护,整个戏曲界的精神面貌发生了很大变化。

1952年10月,第一届全国戏曲观摩演出大会召开,1600 多名演员共参演82 个剧目,初步展示了“戏改”的成果,体现了“百花齐放,推陈出新”方针的正确。我后来在一篇文章中谈到对“戏改”和“推陈出新”的学习体会,引用了列宁说的一段话:“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义,是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就,相反却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西,只有在这个基础上,按照这个方向,在无产阶级专政的实际经验的鼓舞下继续进行工作,才能认为是发展真正的无产阶级文化。”我们所进行的“戏改”与批判地继承文化遗产并将之改造为无产阶级的文化,与列宁说的在精神实质上是完全一样的。实际上,“戏改”工作就是为了贯彻执行“百花齐放,推陈出新”的文艺方针。

在那个历史阶段“戏改”也是新生事物,怎么改、改成什么样也是在不断地探索,所以工作中也出现了一些偏差。比如,存在着简单粗暴的做法,认为传统剧目内容和形式都已经陈旧和僵化,跟新时代的思想观念格格不入,所以禁演的戏过多。例如,对于《打瓜招亲》《拾玉镯》《小放牛》这类风趣、乐观、充满生活情趣的小戏,认为它们思想性不强,主题不重大,没有教育意义,忽视了它们的娱乐作用、艺术效果和带给人们的审美享受,甚至还认为这些戏是继续传播封建意识的渠道。再如,对于历史剧“史”和“剧”的关系问题,对历史人物的评价问题,轻易地否定了一些流传在很多剧种中的有影响的剧目。戏曲是民间艺术,最初的历史剧大多是根据民间传说、说唱故事改编而来的,在流传的过程中就已经掺进了大量的艺术虚构,并不具备今天的作者直接从史料入手的方法,特别是对历史人物的描写,传统戏的内容与真实的历史有较大的出入,当时认为这种杜撰历史,罔顾客观真实,生拉硬套的作品是反历史主义,歪曲历史,造成了历史观的混淆,所以必须禁演。当然也还有一些其他原因,比如对戏曲表现形式和艺术规律认识的欠缺,对戏曲艺术整体价值的低估,强调为政治服务,“戏改”工作者理论准备不足等等。

回望当年的“戏改”工作,总的来说有成绩也有教训,但是,“戏改”的做法是正确的,方向是对的,是不容否定的。首先,新中国把戏曲改革作为党的一项中心工作来抓,说明国家对民族戏曲文化的重视,这在以往任何时候都是没有过的。新中国成立后,党和政府为戏曲制定了“百花齐放,推陈出新”“古为今用,洋为中用”等一系列方针政策,这都是科学的、符合客观规律的。贯彻执行“百花齐放,推陈出新”方针的同时,通过“戏改”,戏剧界对历史剧的创作方法有了新的领悟,从理论上认识了历史真实与艺术真实的关系。特别是在此后的戏曲改革与推陈出新工作中,“戏改”给后来者提供了很多继承、改革、创新的经验和教训,这是一笔宝贵的财富。“戏改”还是历史赋予戏曲工作者用马克思主义的美学观点,把传统的艺术经验与现代的艺术经验结合起来,用现代戏曲的形式反映我们这个伟大时代的重任。

风光无限,待看收获时节——戏曲现代戏

戏曲改革是一项长期的工作,在改革的同时还要创新、发展,彼此关联。用戏曲的形式表现现代生活,是时代生活的需要,也是戏曲自身寻求发展的重要途径。时代使社会生活发生了很大变化,古老的传统戏曲需要现代化转型,才能寻求到自身的发展。

1952年10月,第一届全国戏曲观摩演出大会在北京召开,我被察哈尔省派往大会观摩学习,会议期间有37 个剧团、23 个剧种、82 个剧目演出。经过集中观摩和学习,不仅对戏曲的价值和社会作用有了新的认识,还看到了传统戏曲的丰富性、多样性和独创性,特别是现代戏的演出给我留下了深刻的印象。从这个时候开始,我就开始关注、研究戏曲现代戏。

其实,在我国传统戏曲中,有许多现实主义与浪漫主义相结合的优秀作品,现代戏如何继承和发展这个优良传统,是个十分重要的问题。一个作家不管如何海阔天空驰骋他的想象,总脱离不了现实生活的基础,所以浪漫主义的根子是扎在生活的土壤里的,是植根于人类审美历史发展过程中处理主体与客体的关系之中的。在这样一个时代,我们的戏曲艺术客观上具备了产生更多、更伟大的现实主义和浪漫主义相结合的作品的条件。在现代戏的发展史上,有将现实主义和浪漫主义结合得很好的作品,也有过失败的作品,现代戏是在艰难的探索中寻求发展的。

《郭汉城诗文戏曲集》

对于今后现实题材戏曲创作,我认为要注意这样几个问题:第一,坚持从生活出发,解决戏曲现代戏内容和形式上的矛盾。现代戏创作是新生活与传统形式的融合,也就是依照戏曲艺术规律办事,达到二者之间的有机统一。回顾戏曲现代戏的历史,成功的作品总是有丰富的生活、历史内涵,形式上又有新创造。第二,要保持和发扬戏曲艺术的特点,应该既是现代的又是戏曲的。例如,豫剧《朝阳沟》、川剧《山杠爷》、京剧《骆驼祥子》、汉剧《弹吉他的姑娘》,不仅很好地表现了现实生活,还改造运用了传统程式,创造了“洋车舞”“电话舞”“箩筐舞”等许多新程式、新的舞台表演形式,还留下了许多脍炙人口的唱段。第三,坚持从本剧种出发,在本剧种基础上搞现代戏。就剧种而言,无论哪一个剧种,都体现着鲜明的美学特征和戏曲的艺术规律,体现着不同的民族性、地域性,要遵循“百花齐放,推陈出新”的方针,形成一个现代戏曲百花齐放的局面。第四,要坚持韧性和战斗精神,切切实实一步一个脚印往前走。要重视现代戏的质量,质量就是生命。要经得起困难,正确对待恭维,我们已经积累了许多创作经验,有一支队伍,有千千万万的观众,坚信现代戏是戏曲历史发展的必然,是时代、观众的需要,对此应该充满信心。

我曾经说过,戏曲现代戏的创作已经到了趋于成熟的阶段。当然,“趋于成熟”不等于已经成熟,要达到完全成熟还有一段很长的路,还有很多的工作要做。但也切不可看不起或低估已经取得的成就,要继续努力实践,不断探索,结合创作实践加强理论研究。中国戏曲的现代转型和建构当代戏曲的学术大厦,戏曲现代戏是重要的组成部分。进入新世纪,我在一篇文章中提出了一个观点,即“战略转移:戏曲的改革与建设”,其核心是戏曲要现代化、要与时俱进。戏曲的改革已经进行了半个多世纪,这场戏曲改革是戏曲史上一场深刻的变革,变革的目的就是为了实现中国戏曲的现代化,现代化就是要体现时代特征,就是要表现时代生活,反映时代精神,跟上时代发展的步伐,表现现实生活中人们的思想感情、生存状态和精神风貌。这既是时代的要求,也是戏曲自身发展的需要,更是戏曲现代化的重要标志。

京剧《骆驼祥子》剧照陈霖苍饰祥子

豫剧《朝阳沟》剧照常香玉饰栓保娘(左)、魏云饰银环

八千里路,恰拥月翻云——戏曲学术建构

1951年1月,我到察哈尔省文化局工作,从此与戏曲结下了不解之缘。1954年,我调到中国戏曲研究院,从此时开始和张庚先生一起工作,在半个多世纪的时间里,我们一起经历了“戏改”、“文革”,又一起走进新时期。中国戏曲研究院是一个兼有理论研究、创作演出和艺术教育三重任务的综合性戏曲机构。当时,张庚先生担任分管戏曲的副院长,主要负责戏曲理论研究工作。我负责戏曲剧目工作。张庚先生是一位著名学者,学贯中西、博古通今;同时,他也是一位新时代的新型学者。他的一生开辟了戏曲理论研究的新领域,开创了理论研究的新学风,他自觉地把戏曲研究与国家的发展联系在一起,与为人民、为党工作结合起来开展工作。张庚先生不但是一个理论家,还是一个具有马克思主义理想和坚持真理的老党员、一个革命者。他说真话、不跟风、实事求是,这是我最佩服张庚先生的地方。我和张庚先生一起工作了近半个世纪的时间,实际上他是我的领导,也是我的老师。回想年轻时我们都曾满怀热血和理想奔赴革命圣地延安,在这个摇篮里受到党的培养教育。新中国建立后,又一起从事党的文艺事业,一起去基层调查研究,一起观摩戏曲演出,一起探讨戏曲理论问题,一起搞科研。共同的理想和学术追求、相同的学术观点和为建立中国戏曲理论体系的共同目标,使我们结下了一生的友谊。

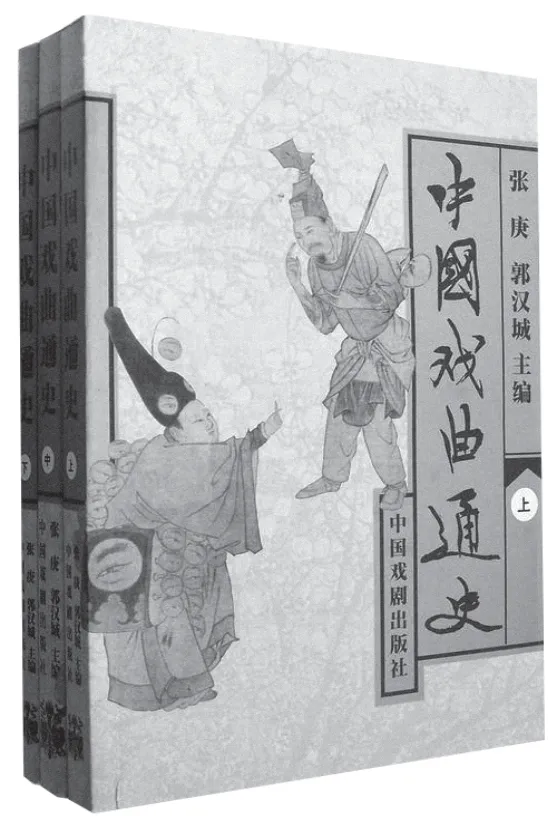

我们一起从事戏曲研究工作,有讨论也有争论,张庚先生充分发挥学术民主,使许多问题迎刃而解。比如在《中国戏曲通史》《中国戏曲通论》的编写工作中给我留下深刻印象的是,当时编写集体的成员都没有经验,大家的专业方向和知识水平也不平衡,困难很多,我们只能一边做一边学,从资料编选、提纲拟定、每一个章节的撰写、定稿,都要经过集体讨论,在讨论中提高认识,解决问题,统一思想,从而保证了著作的顺利完成。《通史》的编写开始于1958年,1963年准备出版,校样已经打出,在“左”倾路线的干扰下,戏曲的学术研究受到重重干扰,后来“文革”开始,再次搁置,直到20世纪80年代初才得以出版。这部《通史》是一部我国古代戏曲历史的专著,全书从戏曲的起源与形成起,到清代地方戏的勃兴止。这本专著系统梳理了我国古代戏曲剧种、戏曲文学和舞台艺术发展的情况,并通过古代戏曲与各个时代的政治、经济、文化等关系,探索戏曲发展的规律,为今天的戏曲提供借鉴。

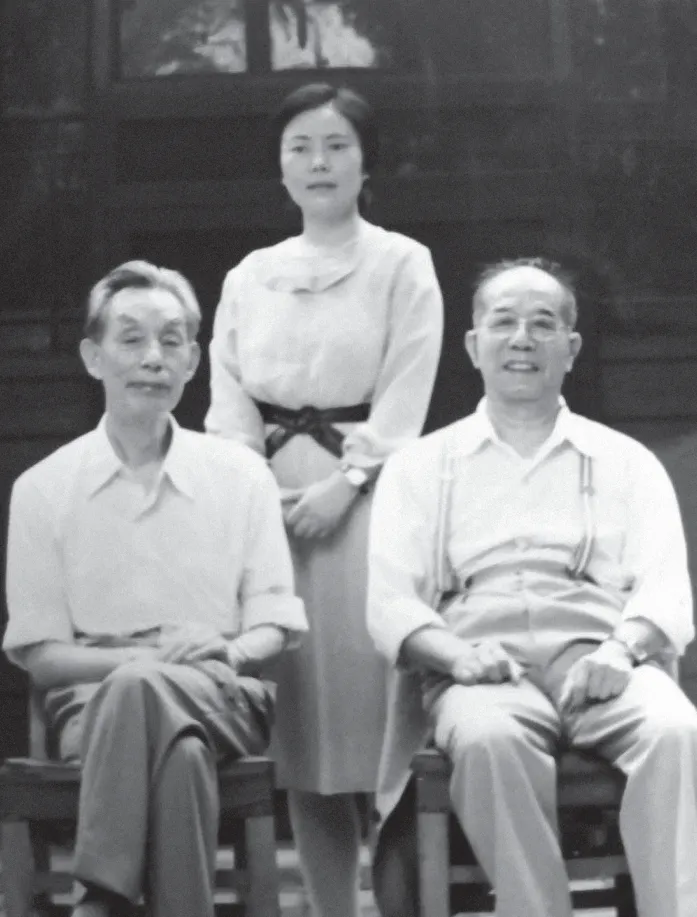

本文整理者与郭汉城先生(左)、张庚先生(右)

在学界关于戏曲的起源有不同的说法,《通史》以客观详实的资料论述了戏曲“劳动说”起源,认为:“中国戏曲的起源可以上溯到原始时代的歌舞。”原始时代的歌舞“可能是出去打猎以前的一种原始宗教仪式,也可能是打猎回来之后的一种庆祝仪式”。他们“击石拊石”、“百兽率舞”,“当然,这时的场景都已经艺术化了,音乐、舞蹈都是已经节奏化了的。”“但不管它是什么仪式,也不管它披着多厚的原始宗教外衣,其实际的意义,乃是一种对于劳动的演习、锻炼。”“既然是模仿劳动的动作,这也就可以说是最原始的表演了。”

《中国戏曲通史》

《通史》还给北杂剧与南戏的发展划定三个发展阶段:第一阶段,从北宋末年到金王朝灭亡,约有一百多年,这期间北杂剧和南戏分别在北方和南方开始形成,初步奠定了我国戏曲艺术的基本特征和规模。第二阶段,自蒙古灭金起,中经南宋王朝的灭亡,以迄元朝统治崩溃的前夕,大约有一百年。这段时期内,北杂剧和南戏都出现了极为繁盛的局面。第三阶段,从元代末叶到明代初期,凡一百余年。在这段时期内,南戏得到了较为突出的发展,而北杂剧却出现了衰落的趋势。《通史》用大量的篇幅论述了昆曲和弋阳诸腔的产生、形成、兴起、发展与流变,昆山腔的作家与作品,弋阳诸腔的作品,以及昆山腔与弋阳诸腔的舞台艺术,还论述了清乾隆至道光这一百年左右的时间里陆续涌现出的梆子、弦索、皮簧等新兴的花部地方戏。前代延续下来的昆、弋、兴化戏、梨园戏、潮州戏等古老剧种,使清代地方戏形成了剧种之多、演出之盛的局面。地方戏的音乐经由民间音乐的繁荣,为戏曲音乐提供了无限丰富的曲调来源,清代的多种戏曲声腔,也是在民间歌曲旺盛的基础上形成的。梆子、皮簧、高腔等声腔的形成和特点各有不同。梆子、皮簧等地方戏声腔的出现,使我国的戏曲音乐逐渐形成了曲牌联套和板式变化两种结构体系。另外,《通史》还有很多插图、影印件、拓片,许多都是首次与读者见面,是十分珍贵而有研究价值的资料。

《中国戏曲通论》是1989年出版发行的,作为一部理论专著,这本书将重点放在了戏曲本体论的研究上,着重从理论的层面对戏曲艺术的美学特征作了论述,对戏曲艺术的形式,戏曲艺术的方法,戏曲文学、音乐、表导演、舞台美术、观众,戏曲的推陈出新等方面进行了系统、全面的阐述。编撰这样一本理论著作,我也有很深的体会,从客观实际中抽象出规律来,还是很不容易的。戏曲是综合性艺术,各个方面的人员分别来写,虽然也想在理论上开掘得深一些,写法上尽可能地统一,实际上还没有做到,还有粗疏和不妥之处,我寄希望于年轻的学人,今后在这方面加以提高。

本文整理者与郭汉城先生

当然,我们的学术成果不仅有《通史》《通论》,还有《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》,这个成果为戏曲艺术真正成为科学打下了基础。还有大型文献丛书《中国戏曲志》的编纂和后来组织实施的“十部文艺集成志书”的问世。多年来,我和同事们一起还完成了多个研究项目。例如,1959年出版发行的由中国戏曲研究院编的《中国古典戏曲论著集成》10 卷本、90年代出版的“中国戏曲史论丛书”12 本,还有近年来我用“中华艺文奖”的奖励出资集结出版的多卷本《前海戏曲研究丛书》等,这些著作都系统梳理、研究和探索了戏曲发展的历史和理论问题,这些成果构筑了中国戏曲学术大厦坚实的基座,是“前海”学人对戏曲学术建设的重要贡献,是对民族传统文化的高度自觉和自信,是多位同事共同智慧的结晶,对于从学理的层面认识和总结戏曲有着重要的价值。

征路颠踬,跋涉兴乃遒

回望云深雾阔。至今,我在戏曲艺术的百花园中已经漫步走过七十个春秋,戏曲理论研究是我的本职工作,此外,根据工作需要我还创作了多部剧作,有的作品演出后得到了观众的肯定。我还根据自己的经历和体会,写了一些诗词,都是有感而发。如“始悟马列理,成功无捷径”“初衷岂轻改,天道终有极”,都表达了我的人生追求。2015年我写了一首《百岁辞》,在“诗下附云”中写道:“《百岁辞》贯穿一个求字,这是我的人生小节。”“老也何足悲,此心长似铁”“倚海之辽阔,仰山之巍峨,跋涉登云暮,欢腾归小河”,都表达我的思想和情感。今生选择戏曲为业,纵山程水驿,此心已许,也有璎珞琳琅,凭栏拍剑,火热心头的豪情和意气。

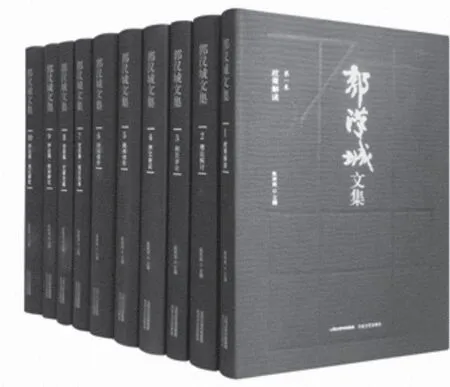

《郭汉城文集》(10 卷本)

从事民族戏曲事业以来,自己虽然做了一些工作,但做得还很不够。领导和同志们给了我很高的荣誉,使我“老去情犹难已”。2019年,山西出版传媒集团·北岳文艺出版社又为我出版了《郭汉城文集》10 卷本,这沉甸甸的著作,既是我加入戏曲工作以来,经历“戏改”、“文革”,走进改革开放,迈入21世纪七十年个人的成果总结,也是中国戏曲继承改革、创新发展的行进历程,其中留下了我从事民族戏曲事业的足迹。在这伟大的时代里,展望戏曲事业的未来,我看到“桃花一片似汪洋,眷地依天流淌”的美好前景。