给我一枝芦笛

——梁宗岱、巴金和他们的岁月(下)

2020-06-18周立民

周立民

上海巴金故居 辽宁省作家协会

慨然立志创造一种堪与并驾齐驱的药

随着“文革”结束,“科学的春天”的到来,梁宗岱夫妇的制药事业进入第三阶段。这一阶段,药的研究和配制相对定型,直接来找梁宗岱求医问药的人络绎不绝。这一情况,一直延续到梁宗岱去世后,甘少苏仍继续制药、施药。另一方面,他们更为迫切地期待配方能得到认可、药可以投产,进而造福大众。他们多方奔走,始终没有放弃努力,印制《我学制药的经过》及附件内容也是他们努力的一部分。此稿,他们夫妇应当是分送过很多人。这份打印稿,部分内容收录《宗岱的世界·诗文》时,编者有个注释:“此稿原件为油印稿,梁宗岱去世两年后才印出,未经其本人校阅。”就是说,这是1985年印本。我在网上看到过一份此文的打印稿,有“王焱同志惠存”的字样,下面盖了一个方章,印文是“梁宗岱书甘少苏赠”,印章下面有手写的日期:1985.7.15。这应当就是编者使用的1985年本吧。但是,我认为这份稿子最初的打印本要早于这个时间,1985年本看厚度显然厚于巴金先生藏本,难道甘少苏又补充了病例和其他附件?比较封面、第一页图片,内容虽然相同,内文版面却略有差异,可以认定,这一份与巴金所藏不是同一版本。《梁宗岱传》的作者说:“宗岱留下了一本长达一万二千余字的油印稿,题为《我学制药的经过》。此稿并未公开出版,其中部分用中文打字机打印,较为清晰,手写体部分,不少草乱的地方、不易辨认。”他们描述的这个稿本,与巴金藏本也有一点差别,后者虽有手写字句,都是补充打印稿漏字、漏句等,不存在“手写体部分”,感觉上这是巴金藏本之前的一个印本。这些说明,此文不止印过一次。彭燕郊在《诗人的灵药——梁宗岱先生制药记》中说:“恶贯满盈的‘四人帮’下台后,对于制药,梁先生又有了新的设想,即使还没有足够的理由乐观,但怀着希望总比没有希望强。他写了《我学制药的经过》(初稿,甘少苏女士曾打印若干份分赠友好,格于当时形势,文中不能不有一些‘左’的语言,作者生前并不满意,未公开发表)……”根据这些信息,我推断巴金先生手头这份打印稿可能是梁宗岱生前印制的,根据所收材料判断,它的印制时间在1980年年底到1983年之间。此文的写作时间在《梁宗岱传》后附的《梁宗岱年谱简编》1970年条下写道:“继续研制草药,并施药、赠医,后写下《我学制药的经过》文稿。”

《我学制药的经过》附件中有两份呼吁书,还有胡乔木1979年10月24日给梁宗岱夫妇的一封回信,他一直在帮梁宗岱解决困难:

梁老、少苏同志:

药和信都收到了,关于您俩制药的情况和问题,我同广东省委习、杨两书记都谈了,他们答应支持,我想不久当会有结果。现在想为了把绿素酊和宁神应用到现在住医院治疗的病人,以及为了在较大医院医学研究院中试用推广,可能还会遇到一些重要困难,这里主要的是主治医生一定要看过去病例的病历和要了解所用药物的精确成分,没有这些,他们是不会同意病人试用的。除了昨天说的经济学家孙冶方同志(他确是因胃出血行手术才发现和割除肝癌的)以外,还有一位精神分裂患者哲学家许立群同志,我也想介绍他试用宁神。但这两个病人要用药都需得医生同意。因此,今天再介绍哲学研究所副所长龚育之同志(他也是一位化学家,清华大学毕业)前来进一步研究一下怎样解决这方面的问题。我想如能介绍几位较有代表性的癌症和精神分裂症患者的病史和治疗史的要点,可能易于说服一些医院的主治医师,至少使他们可以按照所介绍的病例进行调查。希再拨冗接谈。

敬礼

胡乔木

十月廿四日

能到北京开会很好,但望注意上下飞机汽车楼梯等

这么神奇的药后来的结局如何呢?最确切的资料就是1993年彭燕郊完成的《诗人的灵药——梁宗岱先生制药记》一文中所透露的:“梁先生研制的灵药绿素酊,梁先生在世时未能得到公认,梁先生去世后,经过甘女士的多方努力,也仍然没有‘出头的一天’,甘女士已经为此而心力交瘁,积劳成疾,终至不起,离开了我们。临终前不久,经过协商,将制药权交托给区赐初先生,我们希望区先生严格按照梁先生的配方,保留‘绿素酊’的特色和药名,以示对梁先生一片济世之心和半生辛劳的尊重和纪念。更希望这一灵药不至于永远屈处于‘非正式’的民间偏方的地位,造福更多的病家。相信医学界和各方面的有识之士了解这些情况后,一定会关注它,热情地为它的公开面世伸出支援之手。”

译者简直觉得作者是自己前身

1970年10月,中山大学外语系整体并入广州外国语学院,梁宗岱从康乐园来到白云山下,担任广外的外语系教授。到广外后,他接受学校安排的工作有:参与翻译联合国文件,参加《新简明法汉词典》的编订,审校了《恩格斯与保尔·拉法格、劳拉·拉法格通信集(第二卷)》等译本。“文革”前梁宗岱是二级教授,工资不低。“由于宗岱在文坛上沉默得太久,解放以来,他的译著都放在案头,没有出版过,很多年轻人都不知道他曾是中国文坛的风云人物。‘文革’初期,有人说他是‘出洋镀金的草包教授’,‘拿三百多块钱白吃饭’,听了这些风言风语,宗岱十分气愤,因为,不是他不愿干,而是不准他干呀!有一次,一个青年教师当着他的面说:‘我们六个人的工资加起来还不够你一个人的。’宗岱反击说:‘我一个人翻译的东西,你们十个人加在一起也够不上!’”

梁宗岱还是那个梁宗岱,依旧争强好胜,不留情面。

1974年,梁宗岱在广外宿舍前

谈到梁宗岱的名山事业,他的文字总体上量不大,水准却不低,不过,放在宏大的文学史中,依然给人以单薄之感。作为诗人,他的新诗只有薄薄的一本《晚祷》(商务印书馆1924年版),旧体诗集有一本《芦笛风》(华胥社1944年版),从此,诗歌创作收摊。作为学者,有这样几本著作:《诗与真》(商务印书馆1935年版)、《诗与真二集》(商务印书馆1936年版),还有两篇长文印成单行本:《屈原》(华胥社1941年版)、《非古复古与科学精神》(华胥社1943年版)。除此之外,只有少量的论文和学术随笔,篇幅都不是很长,到1940年代初,作为学者,他已告别著述事业。——这和他的后半生“制药”的转向大有关系——唯有翻译工作,自始至终伴随着梁宗岱。在“文革”前出版的译作有:《陶潜诗选》(中法文对照本,巴黎勒玛日出版社1930年版)、《水仙辞》(中华书局1931年版)、《一切的峰顶》(时代图书公司1936年版、商务印书馆1937年增订版)、《蒙田试笔》(载郑振铎主编《世界文库》第7-12 册,生活书店1935-1936年;湖南人民出版社1984年以《蒙田随笔》为名出版)、《罗丹》(正中书局1943年版,后更名为《罗丹论》)、《交错集》(华胥社1943年版)、《歌德与悲多汶》(华胥社1943年版)。梁宗岱说:“我一个人翻译的东西,你们十个人加在一起也够不上!”这虽是回应别人对他轻视的激愤之词,却能看出他对自己翻译工作的看重。可是,我们也不能不正视这样一个现实,从1942年到1978年,他长期鲜有翻译新作问世。

《诗与真》 商务印书馆1935年版

《一切的峰顶》 上海时代图书公司1936年版

梁宗岱的翻译工作只是生不逢时,译稿不是被耽搁就是被损毁。1944年冬,辞掉复旦大学的教职以后,“为了不让蒋介石知道他的行踪,宗岱不再公开发表文章,过起真正的隐居生活。广西军阀黄旭初曾派人来请他去做官,也被他坚决拒绝了。他闲住百色,继续翻译《蒙田试笔》,同时从德文翻译《浮士德》,并着手整顿父亲遗下的残破家业。”抗战胜利前后,“《浮士德》脱稿了。罗念生先生非常关心这部书的出版,马上帮宗岱联系了一家出版社。不料,译稿拿出之后,那家出版社失火,译稿险遭毁灭,最后终于还是找回来了,但出版的事却迟迟没有定下来,据说是出版社已经有了别的译本,因而拖延下来。”1956年进入中山大学之后,他又开始继续《蒙田试笔》的翻译,在这之前,他已经开始译莎士比亚十四行诗和雨果的诗歌。1956年5月15日,梁宗岱在给巴金的信中,谈到他的翻译工作时说:“除继续从前的莎氏十四行的翻译外(现已译得106 首),还计划较有系统选译雨果的诗,特别是那些富于革命和社会思想的。兹将一部分莎氏十四行和已整理好(注释好)的一首雨果诗的拙译寄上,你看要得吗?浮士德下卷我也打算在短期内译完十四行后开始。”信中说“已整理好的一首雨果诗”,不知道寄给巴金的具体是哪一首,在巴金保存的这封信中,并无此稿。查现在梁宗岱的译文集,有三首他译雨果的诗:《赴难》发表于《作品》1957年第6期;《偷面包的汉子》与《碎石子的老人》发表于1961年10月9日《羊城晚报》。从写信时间看,寄给巴金的极有可能是《赴难》。这首诗,梁宗岱不仅加了译者题注等,还逐段做了非常详细的解说,可见梁宗岱对原作的深入理解和翻译时所下的功夫。

莎士比亚的十四行诗共154 首,此时梁宗岱已经译出106 首,完成三分之二,其余的拟在接下来的时间中译完。不过这批译稿的命运多舛:“1967年7月28日,红卫兵第一次来抄我们的家,由英语系一个姓周的学生带队。他们把宗岱几十年来呕心沥血的译著以及刚译好的《莎士比亚十四行诗》《浮士德》集和二十多万字的《蒙田试笔》都投进火中,还有罗曼·罗兰的6 封来信和瓦雷里的13 封来信以及两位大师送给宗岱的亲笔签名的大照片,法国画家哈烈为宗岱画的一张全身速写像,统统烧掉了。我们被赶到花园里,眼睁睁看着他们将这些‘四旧’付之一炬,心里也像被火烧灼一样刺痛!我父母的遗照和我的全部剧照也被化为灰烬,真是痛如切肤!我们家先后被抄过七次,至于小骚扰就不计其数了,这时的家已经不成其为家了。”从1940年代中期起,梁宗岱二十多年的心血都化为了灰烬。

梁宗岱译稿遭劫,并不止这一次。以莎士比亚十四行诗的翻译为例,现有的梁宗岱传记资料,只谈到他的两次翻译,而最近我看到的资料则可以证实,他一生曾三译莎士比亚。1943年7月,重庆的青年书店发行名为《民族文学》的杂志,主编者是陈铨,写稿的人多为大学教授,如孙大雨、吴达元、朱光潜、冯至、朱自清等。在当年8月出版的该杂志第1 卷第2 期上发表了梁宗岱的《莎士比亚的商籁》,这实际是一则译者前记,后面便附了梁译莎翁十四行诗的第1 至15 首。在9月出版的该刊第1 卷第3 期上,仍以《莎士比亚的商籁》为题,刊出第16 至25 首译诗。在10月出版的第1 卷第4 期,如前题,刊出第26至30 首。关键是在第1 卷第2 期的《编辑漫谈》中,陈铨写道:“八年以前,梁宗岱先生从天津到清华园来,同我谈了一天一夜,袋子里就掏出了翻译的几首莎士比亚的商籁给我看。在这八年中间,经过无数的修改,审试,最后才决定在本刊全部发表。像梁先生天资那样高,文字技术那样精的人,却肯这样埋头苦练,这当然因为原著在世界文学史上崇高的价值。这和时下一些以草率迅速,而自诩天才的廉价世界名著介绍者,作风大不相同。”这段话透露:至少在1935年梁宗岱从日本归国后,即开始了莎士比亚十四行诗的翻译,其后不断修改、打磨,到1943年“才决定在本刊全部发表”。这个“全部”,可以理解为梁宗岱译出全部的十四行诗,也可以理解为他将译出的部分“全部”发表,不管怎样,都可以证明梁宗岱译莎的历史,比我们原来掌握的要早,在他的一生中至少有三次投身莎士比亚十四行诗的翻译。至为可惜的是,现在我能查到的《民族文学》只有5 期,唐沅等编《中国现代文学期刊目录汇编》的简介中称,该刊1944年1月出至第1 卷第5 期终刊,共出5 期。我在该刊的第5 期上看到第6、7 期的要目预告,上面还有《莎士比亚的商籁》,这说明,梁宗岱当时即便不是译出所有的十四行诗,也不止是我们现在看到的30 首,刊物的停刊,加之随后梁宗岱离开教育岗位、学术圈子,使得这批译稿未能及时与读者见面,以至消失在岁月的风雨中。不过,这次发表的译诗,有一个人看到了,并在日记中给予了赞扬,他就是朱自清:“在《民族文学》上读梁宗岱翻译之《莎士比亚十四行诗》,甚好。”

好在,梁宗岱乐观、坚强、轻易不肯屈服。1970年代,生活稍微安定,他就开始重译莎士比亚。甘少苏说:“他把制药赠药的事全都交给我,自己将全部精力投入到翻译工作上。开始重译《莎士比亚十四行诗》,他一鼓作气,只几个月就译完了。他真是在与时间赛跑。”这一年,他已经73 岁了。1978年4月,人民文学出版社《莎士比亚全集》出版,第11 卷收录梁宗岱的这个译本,随《全集》发行,并使之成为大陆文学界最为经典的一个译本,这是梁宗岱多年来在翻译上打得最为漂亮的一个翻身仗。

好奇心促使我还想问:1960年代,梁宗岱年富力强,那份被毁掉的译稿会是什么样子呢?没有人有神力能恢复被毁了的译稿,所幸梁宗岱寄给巴金的、请巴金提意见的译稿保存了下来。这份译稿共27页,写在四百格的直排的“梁宗岱稿纸”上,其中有两页是《莎士比亚十四行》翻译凡例,钢笔书写。其余是《莎士比亚十四行》选译,这个标题和署名是钢笔,译稿正文是规整的毛笔小楷,一页一首诗。这组选译稿共选原 诗 的 第32、40、44、45、50、51、54、55、63、64、65、66、71、72、79、82、83、84、86、87、92、93、94、98、106 首,共计25 首。值得注意的是《莎士比亚十四行》翻译凡例,此稿不见于收有梁宗岱译诗的各种选集、文集,它却是梁宗岱阐释译诗原则和观念的重要的一篇文章,因此照录如下,供学界参考:

《莎士比亚十四行》翻译凡例

一、意义以直译为主。但亦偶有因语法、语气、节奏或者音韵的需要而略加补充或变通之处,如

我的病诗神[只好]给别人让位(七九首)

“只好”是原文所没有的,但译文里没有它则语气和节奏都似欠圆满。

二、形式力求接近原作。不独行数,节拍和韵谱(Rhyme-scheme)完全依照原作,就是原作的双声叠韵也尽可能在译文里模仿出来,如

夺掉我的爱,爱啊,请通通夺去,

看看比你已有的能多些什么……

一节就是想翻印原作全节以all,more 等的O 音为基调的;又如

当你听见那沉重阴惨的葬钟

下半行的双声叠韵就是想重现原文的下半行the surly solemn bell 的S 和L的两重双声的;而

烂百合花比野草臭得更难受

则企图以“臭”和“受”的叠韵来替代原作

Lilies that fester smell far worse than weeds 里的worse 和weeds 的双声,而产生同样的效果。

三、每国诗都有它的“主诗行”(Staple line)。希腊是Hexameter(六音步诗行),法国是Alexandrine(十二音诗行),英国是十音五音步或五拍诗行(Decasyllabic)。我国古诗则在不同时期以四言、五言或七言为主。在这些翻译的习作里,我尝试,根据我所了解的语体文的固有音乐性,去融合法国的十二音诗行和英文的五拍诗行为一体而建立一种十二音五拍的诗行,故大部分诗行均系十二言五拍。如

当死—那痞子—用黄土—把我—掩埋或

梁宗岱《莎士比亚十四行》翻译凡例手稿

艳色—使得—古老—的歌咏—也香艳等。但亦有十二言四拍的,如

为什么—我的诗—那么缺—新光彩或十二言六拍的,如

其余—两种—轻清—的风—净化—的火。

但这些都是变格,是极少数的例外。

马海甸说:“幼居广州,先是在《羊城晚报》和《作品》上读到梁宗岱先生的小诗,继而在周煦良教授主编的《外国文学作品选》以及香港《大公报》上陆陆续续批阅了二十余首梁译莎翁商籁,私心景慕不已。”这里透露了一个信息:初译的莎士比亚十四行诗曾在香港《大公报》上发表过。刘志侠和卢岚在其《青年梁宗岱》一书中也说:“梁宗岱的莎士比亚诗译在1963年至1964年由香港《大公报》连载。”可惜,我暂时未能查到《大公报》的刊登稿,不知道是不是梁宗岱寄给巴金的这25首。以巴金的藏稿(初译)对比《莎士比亚全集》中的重译稿,我发现二者文字存在不少差异。翻译是创造性的活动,相隔一二十年,虽有原本,翻译家对词句的理解、选择和表达却是不可重复的。由此而言,巴金的这份藏稿(以下姑且称为1956年译稿)倒成为研究梁宗岱译莎士比亚十四行诗翻译过程及其相关问题的重要文献。

不妨选两首诗,对比一下梁宗岱初译与重译的差别,看一看同一首诗梁宗岱在翻译的处理上的差异:

梁宗岱1956年译稿:

六六

厌了一切,我向安逸的死呼吁

比方,眼见勋劳生来是叫化子,

和无用的废物整天逐酒征歌,

和极纯的信义不幸被人背弃,

和金的荣誉被人可耻地误戴,

和处女美德被人粗暴地玷污,

和合法的完美被人违法污败,

和力量被残缺的权力所屈服,

和愚蠢摆博士架子驾驭才能,

和艺术被官府弄得结舌箝口,

和淳厚的真诚被人误称愚笨,

和囚徒善得要把统帅恶伺候:

厌了这一切,我要远远地逃避,

只是,我一死,吾爱就孤零无依。

梁宗岱寄给巴金的《莎士比亚十四行选译》译稿

梁宗岱重译稿:

六六

厌了这一切,我向安息的死疾呼

比方,眼见天才注定做叫化子,

无聊的草包打扮得衣冠楚楚,

纯洁的信义不幸而被人背弃,

金冠可耻地戴在行尸的头上,

处女的贞操遭受暴徒的玷辱,

严肃的正义被人非法地诟让,

壮士被当权的跛子弄成残缺,

愚蠢摆起博士架子驾驭才能,

艺术被官府统治得结舌箝口,

淳朴的真诚被人瞎称为愚笨,

囚徒“善”不得不把统帅“恶”伺候:

厌了这一切,我要离开人寰,

但,我一死,我的爱人便孤单。

梁宗岱1956年译稿:

八二

我承认你并没和我诗神结同心,

因而可以丝毫无愧赧地去俯览

诗人献给你——他们的灵感——的韵

美丽的灵感,使每首诗增妍!

你的智慧和姿色都一样出众,

发觉你的价值比我的赞美高

因此你不得不到别处去追踪

这迈进时代更生动的写照。

就这么办,爱啊!但当他们已经

使尽了浮夸的辞藻把你刻划,

真美的你只能由真诚的知音

用真朴的话把你真实地表达;

他们的浓脂粉只配拿去染红

贫血的脸颊;对于你却是滥用。

梁宗岱重译稿:

我承认你并没有和我的诗神

结同心,因而可以丝毫无愧恧

去俯览那些把你作主题的诗人

梁宗岱译《莎士比亚十四行》 第66 首手稿

对你的赞美,褒奖着每本诗集。

你的智慧和姿色都一样出众,

又发觉你的价值比我的赞美高

因而你不得不到别处去追踪

这迈进时代的更生动的写照。

就这么办,爱呵,但当他们既已

使尽了浮夸的辞藻把你刻划,

真美的你只能由真诚的知己

用真朴的话把你真实地表达;

他们的浓脂粉只配拿去染红

贫血的脸颊;对于你却是滥用。

1934年在《一切的峰顶》序言中,梁宗岱认为:“诗,在一定意义上,是不可译的。”随即他又以“理想读者”的存在化解了这个问题,并阐述译诗的理念:“作品在译者心里唤起的回响是那么深沉和清澈,反映在作品里的作者和译者底心灵那么融洽无间,二者底艺术手腕又那么旗鼓相当,译者简直觉得作者是自己前身,自己是作者再世,因而用了无上的热忱、挚爱和虔诚去竭力追摹和活现原作底神采。这时候翻译就等于两颗伟大的灵魂遥隔着世纪和国界携手合作,那收获是文艺史上罕见的佳话与奇迹。”这自然是翻译的理想境界,梁宗岱自谦即便达不到这样,但是他也力求做到与翻译的作品“会心”:“假如译者敢有丝毫的自信和辩解,那就是这里面的诗差不多没有一首不是他反覆吟咏,百读不厌的每位大诗人底登峰造极之作,就是说,他自己深信能够体会个中奥义,领略个中韵味的。”在具体翻译中,那时他就形成严格地依原韵和节奏来译的理念:“至于译笔,大体以直译为主。除了少数的例外,不独一行一行地译,并且一字一字地译,最近译的有时连节奏和用韵也极力模仿原作——大抵越近依傍原作也越甚。这译法也许太笨拙了。但是我有一种暗昧的信仰,其实可以说迷信:以为原作底字句和次序,就是说,经过大诗人选定的字句和次序是至善至美的。”

“会心”的翻译,加之梁宗岱的学养和为之所下的功夫,使得梁宗岱的译文收获很多好评。在1930年代初,很多人并非是从诗歌创作,而是从翻译的《水仙辞》知道梁宗岱这个名字的。李景冰评价,梁译莎士比亚十四行是“现有的集中译本中最出色的一本”。陈敬容评价梁宗岱的译诗:“在译笔的谨严与传神,及语言、节奏、音韵的考究和精当等方面,当年是很少人能以企及的。”诗人彭燕郊说:

《莎士比亚全集》第11 卷,内收梁宗岱译的十四行诗

梁先生是“五四”时代的青年诗人,留学欧洲回国后,任教之余主要精力用于译介世界文学名著。1930年出版梵乐希(今译瓦雷里) 长诗《水仙辞》(上海,中华书局),诗坛为之震动,人们第一次读到如此新颖而又被译得如此精致的现代诗名作。其后,梁先生又出版译诗集《一切的峰顶》(1937年,上海,商务印书馆),收入所译歌德、勃莱克、雪莱、雨果、波特莱尔等诗人的名篇,其中如歌德的《流浪者之夜歌》、《对月》、《迷娘曲》等,被公认为名作佳译,传诵一时,成为译诗界自马君武译拜伦《哀希腊》之后的又一盛事。梁先生几乎是尽一生之力从事翻译,主要是译诗。

钱兆明认为:“梁译的特色是行文典雅、文笔流畅,既求忠于原文又求形式对称,译得好时不仅意到,而且形到情到韵到。”“人常说格律诗难写,我看按原格律译格律诗更难。凭莎氏之才气写一百五十四首商籁诗尚且有几首走了点样(有论者谓此莎氏故意之笔),梁宗岱竟用同一格律译其全诗,其中一半形式和涵义都兼顾得可以,这就不能不令人钦佩了。依我看像商籁这样严谨的格律诗用原格律译之,译好了读起来琅琅上口,是更入味。”

不过,也有人看到其中的不足:

梁宗岱的诗作并没有完全达到他诗论中所体验到的境界。从新诗的历史背景上看,当时诗的语言局限性相当大,诗人们下意识里都在认同与古诗类似的纯净和光滑,很少见到思辨扭结的长句式。虽说梁宗岱在一定程度上按照西式的句法译出了瓦雷里的《水仙辞》(其中夹杂的许多中国古修辞语型,显然对这首分成多个片断的长诗具有腐蚀作用。大概是冯至在一篇文章里谈到梁的翻译,认为瓦雷里的原诗不如译过来这般浓艳)。

卞之琳的评价委婉却有保留:

梁宗岱部分译作

他最初翻译《水仙辞》不严格保持原诗的形式,后来转而注意形式来进行翻译莎士比亚十四行体诗的实践,并在理论上指出“翻译,一个不独传达原作的神韵并且在可能内按照原作的韵律和格调的翻译,正是移植外国诗体的一个最可靠的办法。”

这里我得指出,照他以字数划一主张来用法国亚力山大体每行十二单音节译莎士比亚每行五音步十音节诗,就不符他要求的“照原诗的韵律和格调的翻译”,所以,借用他自己话来说,这样还只是走向他的“目标”而已。

从这一方面能够看出,译诗的确是难,对于才分和修养都很高的梁宗岱而言也不例外,预设的目标有时候往往难以达成。另外一方面,也恰恰是这个“未达成”又难免带给我们疑问:何以如此?梁氏精通多国语言,游学欧洲又深得欧洲文化的精髓,多年潜心研磨,按说是一部完美译作的最佳译者的不二人选,他尚且难以达成,对于别人是不是就更难了?看事物不能这么绝对,一件事情的最终结果是由多种原因造成的。对梁宗岱,对于他想当作名山事业的译莎士比亚、蒙田、歌德、雨果而言,如果说存有遗憾,也并非单一原因。我们首先要问的是梁宗岱是否具备做好翻译的安定环境、充足的时间和从容的气氛?他的大半生都是在“养成”使之具备非常好的“资质”,等到产出和创作时,又是风又是雨,打湿了他的稿纸,也摧残着他的躯体和心灵。像康德那样,多少年来固定不变的环境供以认真、系统地思考哲学问题,在梁宗岱怕是想也不敢想的事情吧?

精心结构几部真正有生命的杰作

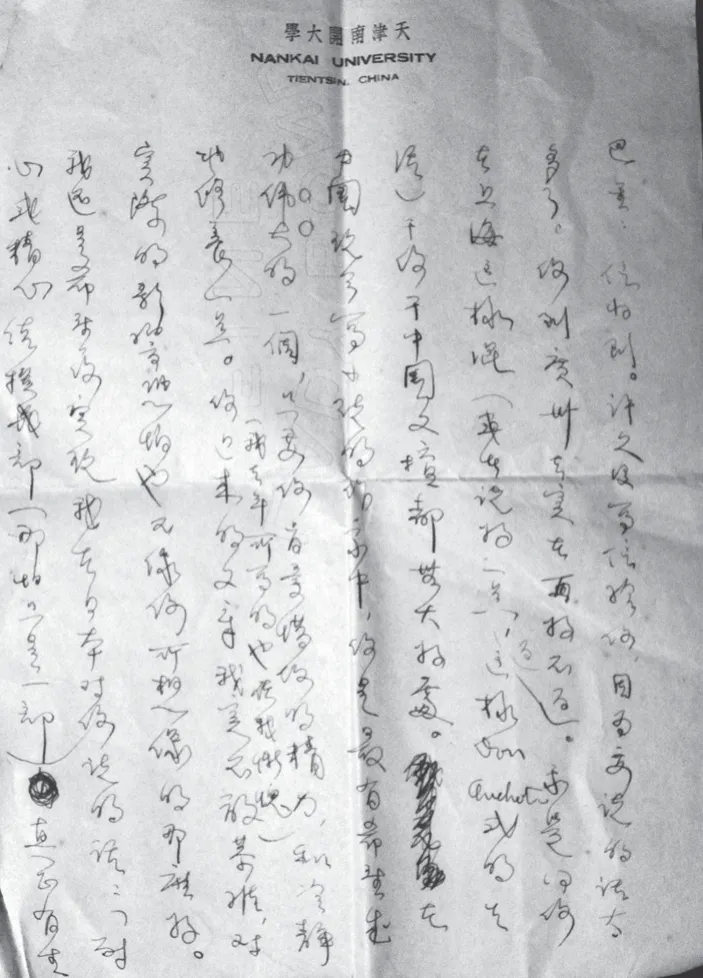

1937年3月10日梁宗岱致信巴金。

巴金:

信收到。许久没写信给你,因为要说的话太多了。你到广州去实在再好不过。我觉得你在上海这样混(或者说得好一点,为这样Don Quichotte[法文,堂吉诃德——引者注]式的生活)于你于中国文坛都无大好处。在中国现今写小说的作家中,你是最有希望成功伟大的一个,只要你肯爱惜你的精力,和冷静地修养一点。你近来的文章我实不敢恭维(我去年所写的也使我惭愧),对实际的影响恐怕也不像你所想像得那么好。我还是希望你实现我在日本对你说的话:“耐心或精心结构几部(哪怕只是一部)真正有生命的杰作。”

梁宗岱1937年3月10日致巴金信

占元曾在我们这里住了一些日子。他已回上海去了,大概他会去找你的。司徒乔那本《诗与真二集》也托他转交罢。

最近如有工夫,很希望能写一两篇比较像样的散文和一些“商籁”。

请代达萧乾:一俟我写完目前正要着手的《直觉即表现辨》当即为大公报诗刊写一篇诗论。

恕我草草。

宗岱 三月十日

沉樱的散文一时恐无希望。她或会自己答覆你。

那时,梁宗岱在南开大学英文系教书。“在日本”,是指他和沉樱于1934年8月避居日本叶山,同年11月,巴金到达横滨,次年春,又迁居东京,这段时间巴金经常去叶山看望他们夫妇,他们成了无话不谈的好朋友。创作问题一定是梁宗岱和巴金没少讨论的话题,1937年的信,话虽不多,也是当年他们讨论的延续。两位作家踌躇满志勾画自己的未来:“在中国现今写小说的作家中,你是最有希望成功伟大的一个……”梁宗岱对巴金创作评价不低,两个人对于“杰作”的期许也很高。梁宗岱不满意巴金“近来的文章”,也坦诚地检讨了自己的创作。我查了一下巴金那个时期的年谱,“近来的文章”多是散文随笔,显然与梁宗岱所说的“杰作”差距很大。

他们那一代人,所处的时代,内忧外患,国家动荡,要想精雕细刻写出“真正有生命的杰作”,又谈何容易?以梁宗岱为例,少年才子,然而,他集中的新诗创作的时间,不过从1921年到1924年。1921年,他18 岁。1924年出版诗集《晚祷》时,他才21 岁。接下来是他负笈欧陆,从1924年到1931年,深入西方文化的腹地,为一生的学术和文学生涯打下了坚实的基础。回国后,他任教于万人仰慕的学府北京大学,风流倜傥。可惜,只有两年多的好时光,他因为婚姻的官司,与胡适反目,丢了饭碗,只好携爱侣沉樱到东瀛去。在日本短暂的安静,倒成就了他的翻译和创作。1935年回国,再次任教高校,到给巴金写信的1937年,他的成绩已经很可观:在翻译上,《水仙辞》名声在外,《蒙田试笔》展示其实力,《一切的峰顶》更见其志向和追求。在文学评论方面,两集《诗与真》的出版,已经让文学界感受到梁宗岱的锋芒、敏锐和严整。不难理解这个时候他有更大的抱负,才会以这样的口气给巴金写信。孰料,那时的平津已经安不下一张平静的书桌,仅仅四个月后,“七七事变”爆发,日寇侵占天津,他不得不流浪到广东、广西,后来到暂栖重庆北碚的复旦大学才落下脚来。兵荒马乱的岁月,苟全性命尚且不易,哪里谈得上专心致志于文学。

梁宗岱与沉樱摄于日本

1956年春天,再一次给巴金写信,梁宗岱正要迎来人生第二春。想不到,转过年就是反“右”运动,接下来又是“大跃进”,越来越紧张的“千万不要忘记阶级斗争”,再就是万劫不复的“文革”……梁宗岱的思想和学术、创作很难不受影响,他后半生创作越来越少,跟各种顾忌太多不无关系。现在文集中有几首短诗,他似乎是欢欣鼓舞歌盛世,就诗本身而言,无诗味、诗趣,也看不到属于梁宗岱的风格,干巴巴的诗句,使这些诗作为宣传品都大打折扣:

自题

我素爱赤膊,在校有野人之称。一九五八年冬与中山大学外语系师生赴东莞麻涌公社参加农业生产,下乡连鞋也脱了,更觉如鱼得水,分外自然,虽隆冬亦赤膊上阵。

繁华都市半野人,

复返自然见本真。

赤膊光头更跣足

乍看疑是老农民。

五十难言一衰翁,

红星队里逞英雄。

但知不惜效微力,

干劲敢夸气如虹。

宿鹿回头椰庄

祖国此南极,

天海碧悠悠……

江山如此美,

惊鹿也回头。

椰林一片月,

隐隐闻涛声。

笑语椰林下,

月清人更清。

即便做翻译,也不是躲进小楼成一统。梁宗岱1956年5月15日给巴金的信中说:“还计划较有系统选译雨果的诗,特别是那些富于革命和社会思想的。”这些恰恰是那个社会所需要的,然而,雨果的诗何止于此?

终于盼来风和日丽的好光景,梁宗岱又面临着一个所有人都无法超越的问题:时间与时限。《浮士德》的翻译就是这样,此时,梁宗岱已年老体衰,体力和精力都大不如前:

1980年3月,他身体开始不适,大小便失禁。但他仍坚持两个月不停笔,直到把年初开始重译的《浮土德》上卷译完。宗岱还有许多雄心勃勃的计划:要完成《浮士德》下卷的翻译,重译《蒙田试笔》被烧毁的部分,写一部自传和《狱中记》……译完《浮士德》上卷,宗岱休息了几天,又坐到书桌前开始下卷的翻译工作。可是,他已力不从心,拿起笔来,手却动弹不得了。他悲哀地对我说:“苏呀,我心里想写,手却不行了……”

罗念生回忆,1977年,梁宗岱还在与外国人斗酒:“约在1977年,宗岱来信说,他在广州一家大饭店碰见几个美国人,同他们比赛喝酒,回家时从楼梯顶上滚下来。我曾写信提醒他,不能这样同外国人接触,狂饮伤身体。不幸而言中,此后不久,就听说宗岱病倒了。”脾性不改,他总是不肯低头认输,可是,自然规律无法违抗,命运的网也难以戳破。1980年3月16日,梁宗岱住进中山医学院附属二院,确诊为脑动脉硬化。此后,病情反反复复,时好时坏,那个生龙活虎的梁宗岱不见了。1982年9月4日,巴金给在美国的30年代的旧友许粤华回信时说:“沉樱回来我见过两次。以前听说她要回国定居,后来才知道她改变主意仍返美国了。梁宗岱在广州,已瘫痪。”1983年7月22日,梁宗岱感冒发烧,血压升高,又一次住进了医院,这一次,他没有再走出医院,《浮士德》的翻译终成半部残书。

梁宗岱译本《浮士德》 广东人民出版社1986年9月版

有人比较了郭沫若、钱春绮、董问樵、周学普、梁宗岱五个人的《浮士德》译本长短,认为梁宗岱是最有条件译好这部书的人,但还是有遗憾,就是译好的这半部也不能说完美:“此五人中,梁宗岱集诗人、翻译家、学者于一身:他既通谙德语,对歌德研究有素,本身还是著名的诗人,尤精于译诗。据说梁先生对他译的《浮士德》颇有信心,这当然不无道理。话虽如此,这里也没有把梁译定于一尊的意思。我们应该看到,他是在晚年而且是在百病缠身之际重译此书,因精力不济而致疏忽的地方容或难免。梁译的价值,因其先天的不足——有三分之二的译稿佚失——似还难与法国翻译家纳梵尔那样近乎完善的《浮》译媲美,这也是无须讳言的。”对于梁宗岱的翻译,卞之琳也有评价:“他译诗,经过译瓦雷里少作《水仙辞》的沿用旧词藻与陈腔到译莎士比亚十四行体诗的严谨尝试新格律的高潮,到后来译(或在‘文化大革命’中丢失后重译)歌德《浮士德》,也显得有点下坡趋势,不免粗疏生涩(也许最后来不及加工,不足为凭)。”

暮年梁宗岱

陈敬容则是直接感叹:

令人深为惋惜的,是过去三十多年间,梁宗岱的名字在我国文艺界和翻译界,竟然销声匿迹,很少有人知道。而在十年浩劫中他以多年心血翻译的《浮士德》全部译稿,尚未得见天日,便被抄出烧毁了。其后他又费了许多心力补译出上部,但未竟全功便溘然长逝。到了今天,读者纵使还希望读到他更多的文章或译著,也再无可能了,他已经默默地作了古人。

梁宗岱先生在其生前并未能充分发挥著作和翻译等方面的优异才能,令人浩叹!逝者已矣,但由此而留下的教训,却不能不说是十分深刻的了。

1983年11月6日,梁宗岱带着这些遗憾告别人世。罗大冈的挽联概括了梁宗岱的一生功业:

早岁蜚声文坛,《水仙辞》译笔不逊创作

晚年潜心药圃,“绿素酊”土方胜洋方

面对梁宗岱的这一切,我对其总有一种才华未尽的遗憾。以天资、学养、经历、努力、心胸,梁宗岱都有高出常人之处,甚至机遇也不错,他的才能是多方面的,这让我觉想起文艺复兴时的一些巨人,比如达·芬奇。达·芬奇的传记中写道:

令人不安的三十而立即将到来,列奥纳多·达·芬奇给米兰的统治者写了一封毛遂自荐的求职信,历数了自己的各种才能。他已经是佛罗伦萨卓有成就的画家,但是常常因为拖延而无法完成别人的委托,此时他也在寻找新的人生方向。在信中所列的技能中,前十段文字都是在极力推销他的工程师专长,包括设计桥梁、水道、大炮、装甲车辆,以及公共设施。直到第十一段的结尾处,他才提到自己也是一位艺术家。他是这样写的:“在绘画领域,我也无所不能。”

梁宗岱也向人“吹牛”过,他有多少个“第一”,他的确是一个跨领域的通才。不过,达·芬奇即便有再多的未实现的设想,仅就他做出来的,已经无与伦比,雄辩地证实了生命的饱满。梁宗岱显然无法相比,成就可有大有小,不能绝对,关键是梁宗岱总是让人惋惜:“要是……就好了……”或许,这就是命运?

梁宗岱有一首词的上阙是这样写的:

人生岂局促?与子且高歌。浩然一曲冲破,地网与天罗。给我一枝芦笛,为汝星回斗转,冰海变柔波。哀乐等闲耳,生死复如何? [31]

“受苦。死。但做你所应该做的——一个‘人’。”这是罗曼·罗兰《约翰·克里斯多夫》里面的话,梁宗岱很喜欢,他看重的恰恰是这个“人”的完成:“是的,做一个‘人’,一个顶天立地一空倚傍的好汉,一个要由‘毕生超人的奋斗和努力去征服他底苦痛,完成他底工作’的人……”他努力过,奋斗过,挣扎过。他一生都在期盼“一枝芦笛”,上帝好像不愿意给他。不管怎样,星回斗转,这样一位有个性的人,我们不该忘记。

注释:

[1][2]黄建华、赵守仁:《梁宗岱传》,广东人民出版社2013年10月版,第277页、315页。

[3]以上三封信均见梁宗岱:《我学制药的经过》打印稿的附件。

[4][5][6][7][24]甘少苏:《宗岱和我》,《宗岱的世界·生平》,广东人民出版社2003年9月版,第374页、364页、328页、328页、356页、368-369页。

[8]唐沅等编:《中国现代文学期刊目录汇编》,天津人民出版社1988年9月版.第2399页。

[9]朱自清1943年10月3日日记,《朱自清全集》第10 卷,江苏教育出版社1998年3月版,第262-263页。

[10]马海甸:《梁宗岱文集·译文卷》编后记,《梁宗岱文集·译文卷》,中央编译出版社2003年9月版,第535页。

[11]刘志侠、卢岚:《青年梁宗岱》,华东师范大学出版社2014年10月版,第237页。

[12][13]《莎士比亚全集》,人民文学出版社1978年4月版,第11 卷,第224页、240页。

[14]《一切的峰顶·序》,《梁宗岱文集》译诗卷,第48-50页。

[15][19]李景冰:《中国象征主义诗歌的两极——由戴望舒、梁宗岱想到的》,《宗岱的世界·评说》,广东人民出版社2003年9月版,第230页、229页。

[16][29]陈敬容:《重读〈诗与真·诗与真二集〉》,《宗岱的世界·评说》,第230页、301页。

[17]彭燕郊:《梁宗岱批评文集·序》,《宗岱的世界·评说》,第316页。

[18]钱兆明:《评莎氏商籁诗的两个译本》,《宗岱的世界·评说》,第353页、356-357页。

[20][21][28]卞之琳:《人事固多乖——纪念梁宗岱》,《宗岱的世界·评说》,第172页、9页、9页。

[22]发表于1961年9月,《麻涌杂咏》之三,《梁宗岱文集·诗文卷》,第116页。

[23]发表于1964年9月,《海南杂咏》之一,《梁宗岱文集·诗文卷》,第124页。

[25]罗念生:《有关梁宗岱的资料》,《罗念生全集》补卷,上海人民出版社2007年4月版,第430页。

[26]《巴金全集》,人民文学出版社1994年版,第22 卷,第440页。

[27]俞士忱:《梁译〈浮士德〉出版志感》,《宗岱的世界·评说》,第365页。

[30]沃尔特·艾萨克森:《列奥纳多·达·芬奇传》汪冰译,中信出版社2018年8月版,第ХѴІІ页。

[31]《水调歌头(序曲)》,《梁宗岱文集·诗文卷》,第48页。

[32]梁宗岱:《忆罗曼·罗兰》,《梁宗岱文集·评论卷》,中央编译出版社2003年9月版,第194页。