美国国家安全中的能源熵值及其启示意义

2020-06-17许勤华

【摘要】能源熵值通过熵值的大小判断能源安全自身的安全状态,进而解构能源安全对该国国家安全的影响大小和影响根源。以美国、英国和日本为首的西方国家,在经历20世纪70年代的石油危机之后,通过不断提高能源熵值,即加速供给和消费两侧特别是供给侧的多样性和多元化,减少对单一能源品种的依赖,以增强本国的能源安全,降低能源安全对国家安全的影响。从我国国情出发,健全完善保障我国能源安全的战略措施,应借鉴西方国家的做法,一方面降低不稳定供应来源的油气在我国能源安全体系中的权重,减少油气对外高依存度的安全风险隐患;另一方面快速发展新能源及可再生能源等替代能源,加速能源结构多元化发展,提升我国能源安全保障程度。

【关键词】国家安全 能源安全 能源熵值 中西比较

【中图分类号】F2 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.23.005

当前,能源安全日益成为国家安全的重点,既要从国家安全的高度规范对能源安全的认识,又要从能源安全的角度定位其与国家安全的关联性。能源熵值通过熵值的大小判断能源安全自身的安全状态,进而解构能源安全对该国国家安全的影响大小和影响根源。以美国、英国和日本为首的西方国家,在经历20世纪70年代的石油危机之后,通过不断提高能源熵值,即加速供给和消费两侧特别是供给侧的多样性和多元化,减少对单一能源品种的依赖,以增强本国的能源安全,降低能源安全对国家安全的影响,为我国进一步健全完善能源安全战略提供了有益借鉴。

背景介绍:问题的提出

中国国家安全经历了从传统国家安全向总体国家安全的演变,随着影响因素的逐渐增多,对国家安全内涵的认知也日益丰富。2011年发布的《中国的和平发展》白皮书指出,中国的国家核心利益既包括传统的军事与政治安全,也包括了非传统的社会与经济安全,我国对国家安全的认识得到进一步深化。[1]2014年,习近平总书记提出总体国家安全观,将中国的国家安全构建为包含11个领域的国家安全体系。这一总体国家安全观既重视传统安全,又重视非传统安全,集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、信息安全、生态安全、资源安全、核安全等于一体,[2]第一次以系统的安全思维将传统安全和非传统安全整合起来,通过一定的相互依存和系统的辩证思维评估安全威胁和挑战。[3]

英国学者巴瑞·布赞在《新安全论》中将安全分为五大安全域,分别是军事、政治、社会、经济和环境,任何一国的国家安全都可以归类于这五大域中,[4]军事和政治涉及一国的国家主权和领土完整,是传统安全;其余三域都为非传统安全。非传统安全有跨国性、相对性、动态性和转化性等特点,其中具有很强传统元素的非传统安全,更容易转化为传统安全。能源安全就属于此类非传统安全,其直接影响社会稳定、可持续发展乃至国家安全,“既是经济问题,也是政治问题,又是社会问题,是关系国计民生、涉及政治、经济、社会和军事的大安全问题”。[5]

中国的能源安全可以概括为,在世界能源体系中实现综合能源安全,保证能源资源的可持续供应和能源价格的合理水平,拥有可开发性、可支取性、可支付性、可接受性,并追求达到能源的利用与经济发展、环境保护、社会安全各方面的平衡状态。

2020年4月10日,国家能源局发布的《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》(以下简称《能源法》)首次提出将能源安全纳入国家安全战略,这是在能源领域贯彻落实总体国家安全观的重要举措。2020年4月17日,中共中央政治局召开会议,针对新冠肺炎疫情的挑战,在宏观政策“六稳”的基础上首次提出“六保”。其中,能源安全与粮食安全并列,在“六保”中居于基础性地位。可见,能源安全在国家安全战略中举足轻重,《能源法》更是以法律的形式确定了能源安全战略在国家安全战略中的地位,在能源领域全面贯彻落实总体国家安全观。[6]

我们需要找到一种方法,这种方法能够动态且较为准确地评估能源安全的状态,以及国家安全与能源安全之间的关联状态;这种方法还应能分析出形成这种状态的主要原因并找到应对不安全挑战的方法。因此,本文尝试借用物理学上的“熵值”概念,用熵值法评估能源安全及其对国家安全的总体影响,并对美英日三国国家安全中的能源熵值进行实证研究。同时,在案例分析过程中,介绍以上三国的能源安全维护措施,并开展中西对比,尽可能得出对新形势下我国能源安全保障有益的一些启示。

能源安全与国家安全的能源熵值:概念界定

能源安全有广义和狭义之分。广义的能源安全是指,随着全球化进程的加快,能源需求、价格调整和環境问题日益突出,人们对能源安全的认知不再局限于单一的能源供应安全,[7]而是逐渐演进为实现综合能源安全,考虑能源利用与经济发展(Economic Growth)、能源利用与环境保护(Environment Protection)以及能源利用与社会安全性(Safety)各方面之间的平衡安全。亚太能源研究中心(APERC)对能源安全概述为:将能源价格维持在合理的水平,保证能源资源的及时与可持续供应。[8]

狭义的能源安全更为关注不同类型国家的能源安全重点。能源安全在不同国家和地区的内涵有着很大不同。能源消费国由于依赖境外能源进口,因而关注国际能源市场供给是否充足、能源运输是否安全;而能源资源国因其政府财政收入高度依赖能源出口,则主要关注世界能源需求形势。对欧洲国家来说,能源安全主要意味着实现能源供应渠道的多元化和能源种类的多样化,避免供应国强迫消费国顺从其政治意图。[9]亚洲能源消费国面临的主要能源安全问题是,世界主要能源产地是否会因地缘政治事件引发地区冲突和政局动荡,以及霍尔木兹海峡、印度洋、马六甲海峡的石油运输安全能否得到保障。

绝大多数西方国家对能源安全的评估,取决于能源安全对国家安全的综合作用与影响。以美国为例,美国政界和学界对能源安全的评估突出了军事安全和国家安全。美国国防部定义的国家安全为“当能源、电力供应与分配系统因自然、意外或国际事件而出现中断时,有能力避免中断造成的严重影响”。这强调了国家安全中能源安全的权重,[10]侧重从能源经济学、金融学角度定义能源安全,认为美国的能源安全需要通过放缓能源需求的增长速度、扩大国内能源供给的多样化、加强国际能源贸易和投资等措施来实现,而不是单纯追求能源独立。[11]

英国则更多地把能源安全放入国家整体安全框架内进行评估。英国对安全威胁的评估主要涉及两个关键因素:影响与可能性。英国国家安全风险评估的过程对可能影响威胁国家利益的因素进行了比较评估,并优先考虑对国家利益具有足够影响的重大破坏性风险。在联合国安理会首次就能源、安全和气候变化之间的关系进行公开辩论后,英国开始更加重视能源安全,并努力寻求将对气候安全的关注纳入能源政策和对外发展援助等领域的外交政策。[12]

熵本是一个热力学的物理概念,之后广泛应用在多个领域。能源熵值的一种含义为,能源系统内各个变量分布的均匀程度。比如,能源供应品种越多样,各品种分布越不倾向于某一种能源,越多元化分散化,能源熵值越高,能源安全程度越高。另外在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小,离散程度就越小,该指标对综合评价的影响就越小。也就是说,能源信息越全面,不确定性越小,能源信息熵值也就越小,能源安全对于国家安全体系的离散程度就越小,指标权重也就越小。

因此,本文所指国家安全中的能源熵值可以评估两部分内容,分别是能源安全以及能源安全在国家安全中的比重。前者与能源熵值成正比,能源熵值越大,越有利于国家安全的保障;后者与能源信息熵值成反比,能源信息熵值越大,越不利于国家安全的保障。

美国国家安全中的能源熵值:假设与实证

关于国家安全中的能源熵值,我们得到两个假设:其一,对一国能源安全而言,如果供应与消费结构中的能源品种越多元化、多样化,能源熵值就越大,能源安全水平就越高。其二,对一国国家安全而言,如果与能源安全相关的能源信息越全面,不确定性就越小,离散程度越低,能源安全指标对该国国家安全体系的权重就越小,能源安全对国家安全的影响就越小,越不能左右该国的国内与国际政策。我们以美国、英国与日本三国为案例,对这两个假设进行实证分析。

首先是美国。20世纪70年代,受石油危机的打击,美国政府意识到能源安全的重要性及对国家安全的影响,开始不断对能源政策进行全面调整。1973年石油危机后,尼克松政府提出“能源独立”口号,之后历届美国政府都以此为指导,制定能源政策。尤其是小布什政府2007年推出的《能源独立与安全法》,着重从技术创新、市场培育、企业自由度、投资引导等各个能源发展环节实现资源最优配置的原则。国际方面,美国长期执行“以获取能源资源为基础”的国际战略,有效保障了美国可持续、多元、稳定地从全球主要油气供应地进口所需能源。[13]

发展至今,美国国内能源供求平衡发生了逆转,供应逐渐大于需求是美国能源独立性增强的基础原因。在供应侧,“页岩气”革命使美国的原油产量在2019年约占全球的1/5,此外液化天然气、生物燃料、煤炭和可再生能源产量均有不同程度的增加。在需求侧,由于燃料替代的普及、能源利用效率的提高和电气化时代的到来,美国能源强度大幅度降低,特别是每单位GDP所消耗的石油大大减少。[14]2019年9月,美国首次成为原油月度净出口国。预计美国将在2020年成为石油净出口国(见图1),这意味着美国到2020年将成为化石能源净出口国。[15]

美国石油进口主要来自北美、南美、非洲、中东波斯湾及欧洲五个地区。[16]近年来,美国的石油进口呈现向本土及周边地区收缩的态势,从墨西哥、加拿大進口石油的力度在加大,从中东波斯湾地区进口石油的数量正在不断减少。这个变化实现了美国政策制定者长期追求的目标,即减少对遥远且动荡不安地区的石油依赖。

美国总统特朗普执政后,美国能源政策目标从“能源独立”向“能源主导”转变,提出了多项明显有别于美国以往各届政府的政策主张。[17]特朗普政府的政策显著提升了化石燃料在美国经济中的地位,并且放宽了奥巴马时期对化石燃料开发生产的一系列限制。如特朗普签署了“美国优先海上能源战略”(America First Offshore Energy Strategy)以加大海洋油气资源开采力度,拍卖了北极国家野生动物保护区(ANWR)石油租赁开发权,降低了油气租约的环保限制;复兴煤炭业推广清洁煤技术,恢复拱心石(Keystone XL)、达科他(Dakota Access)等有争议石油管道的建设,[18]使得美国原油生产比2016年特朗普上台时增加了50%。

美国作为改善国家安全中的能源熵值的一个案例,通过增强油气安全提升了国家的能源安全,通过勘探与开发技术的革命性突破,极大提高了油气生产量,从根本上改善了油气自我供给度,摆脱了对政局不稳的油气进口源头中东地区的依赖。另外,因为自保能力不断增强,国家对能源信息把握更为完整,不确定性减少,能源安全在国家安全体系中的权重下降,国家安全受牵制程度进一步降低。通过改善国家安全中的能源熵值,美国获得了明显地缘政治优势。美国充足的国内资源供应极大增强了美国的战略自主性和对外政策自由度,使其不必受制于能源出口国,从而引发了美国国家安全政策与军事政策的重构进程。

英日国家安全中的能源熵值:假设与实证

英国是改善国家安全中的能源熵值的另一个案例。近年来,由于英国北海油气产出下降,使英国对国际油气市场具有很高的依赖性,不确定性较高导致能源信息熵值较大,能源安全对国家安全影响日益加大。为降低能源对外依存度,保障能源安全,英国大力发展低碳能源,在节约能源、提高能效、促进低碳发展、降低碳排放、推进温室气体减排、应对全球气候变化等方面制定了多项政策。

2003年,英国贸易工业部公布了一份题为《未来能源——创建低碳经济》的能源白皮书,首次正式提出“低碳经济”概念。该能源白皮书指出,英国面临三个方面挑战:气候变化、能源产量减少和改进能源基础设施,进而提出削减碳排放、保证能源供应可靠性、促进能源市场竞争以加快经济增长提升生产力和确保所有家庭拥有廉价且良好的供暖条件四大目标。[19]2007年英国公布的《能源白皮书——迎接能源挑战》重点关注了“稳定能源供应安全”和“减少温室气体排放”。2009年英国低碳能源国家战略白皮书《英国低碳转变计划》对各行业“碳减排”工作提出了明确方案。2019年,英国政府提高了减排目标,立法规定到2050年实现温室气体净零排放目标。在低碳化能源发展政策的推动下,英国可再生能源、核能、太阳能的比重有所上升,煤炭、天然气的发电比重都有所下降,电力生产的清洁化趋势增强。同时,英国决定在2025年前关闭所有煤电设施,因此热电比例巨幅下降。

目前英国能源消费的近一半依靠进口,其中大部分来自包括挪威在内的欧盟内部能源市场(IEM)。然而,伴随着英国脱欧进程走向终点,一系列与能源相关的政策问题亟待解决:与欧盟内部能源市场(IEM)就新的伙伴关系进行谈判;在爱尔兰岛保持单一电力市场(SEM);研究实施新的碳定价机制,以取代欧盟碳排放交易系统(ETS);保证充足的能源投资以创建一个零碳排放能源体系;等等。[20]

“能源需求高度依赖进口”使日本能源自给率偏低,对外依存率较高。与其他工业国家相比,日本的石油供给体制依然脆弱,是日本能源安全最大的潜在风险。[21]第二次世界大战后,日本能源发展的第一个阶段是从“以煤为主”向“以油为主”转变,1962年石油首次超过煤炭位居日本能源消费的第一位,1975年一次能源的国内供给率降到12%。[22]由此,日本开启了能源发展的第二个阶段,即降低石油依赖度,实现能源结构的多样化。1979年第二次石油危机后,日本积极制定节能措施和石油替代计划,实施能源进口渠道多元化政策和进口能源种类多样化政策。福岛核事故发生后,日本更加依靠液化天然气(LNG)和火力发电来弥补“减核电”带来的能源缺口。

进入21世纪后,日本加强了能源规划和能源战略的制定。2002年,日本制定并施行了《日本能源政策基本法》,以此为据,日本政府出台了一系列政策,对能源生产、消费、进口的各项具体政策进行规定,并随时根据新情况进行调整。2006年5月29日,《日本新国家能源战略》颁布,这是日本首次制定的国家能源战略。[23]

为了维护至关重要的能源战略安全,达到《京都议定书》所要求的减排标准,日本很重视可再生能源的发展,大力支持可再生能源开发,并取得了可喜成果。2018年日本发电用能源来源前三位为天然气、煤炭、可再生能源。日本的可再生能源主要包括风能、太阳能、生物质能、小中型水电和地热能等。其中较领先的是太阳能和风能。早在第一次石油危机后,日本就发起了长达25年的“阳光计划”(Sunshine Project)发展太阳能行业,极大拉动了日本太阳能产业,使之居于世界领先地位。日本采取的“实地测试”(Field Test)和“新能源业务支持项目”(New Energy Business Support Programs)等风能发展规划也促进了日本风能的发展。[24]

英国与日本,采用了不同方法改善国家安全中的能源熵值。由于两国能源基础结构不同,英国的能源自我供应量高于日本,可以采取更激烈的手段尽快解除国际能源市场的安全挑战,因此率先提出了“低碳经济”和“2050零排放计划”,希望尽快促进能源转型,从根本上解决对化石燃料的依赖问题,将能源安全的主动权牢牢把握在自己手上。相比英国,日本较为温和,聚焦新能源及可再生能源如氢能、可燃冰等,尝试实现新能源及可再生能源技术的突破,并将能源效率作为第一大能源。[25]

對中国的启示

新形势下,我国能源领域的主要矛盾依然是日益增加的能源消费总需求与能源总供给不足之间的矛盾。能源主要矛盾的主要方面是石油、天然气供给绝对不足,缺口持续扩大,[26]与其他国家相比有以下四个特征。

第一,能源消费总量迅猛增加。中国在2010年左右超越美国,成为全球最大的能源消费市场,约占全球能源消费总量的25%,但未达到上个世纪60年代中后期美国曾经达到的世界能源消费占比极值(约为45%)。

第二,进入21世纪之后,一次能源供给缺口持续扩大,2010年之后超过美国,但远低于OECD国家,目前大致相当于2000~2010年间的美国水平。

第三,自有可比较的统计数据以来,全球主要经济发达国家的能源消费结构均以石油和天然气为主,煤炭次之。我国恰好相反,以煤炭为主,石油为辅,天然气消费比例极低。但是这种消费结构与我国“富煤贫油少气”的能源现实紧密相关。对此,只能通过技术革新等手段逐步调整,但不可能也无必要达到与OECD国家一样的消费结构。

第四,石油和天然气供需之间矛盾尖锐,国内供给严重不足。尤其是石油资源,供给缺口比例不仅远高于美国,而且远高于OECD国家整体水平,已达当代历史上美国石油供给缺口的极值(2003~2007年,大约70%)。这意味着如果不采取有效的应对措施,我国将超过美国,成为当代世界历史上经济实力较强和发展情况较好、具有可比性的国家和地区中,国内石油供给缺口最大的国家。届时在油气资源的安全问题上,我国将面临比美国曾经经历的更为复杂的考验,以及维护本国油气安全的极大挑战。[27]

简言之,我国一次能源供给的对外依存度尽管不断上升,但整体上仍处于OECD国家和美国曾经在较长时段内有过的水平,加之我国能源消费结构以煤炭为主,产需平衡较好,整体能源安全处于可控范围之内。但矛盾的焦点在于油气资源的对外依存度过高,即将超越历史上发达经济体曾有的水平,因而势必面临全新挑战。因此,我国能源安全的基本形势是,整体安全系数可靠,油气安全面临重大风险。

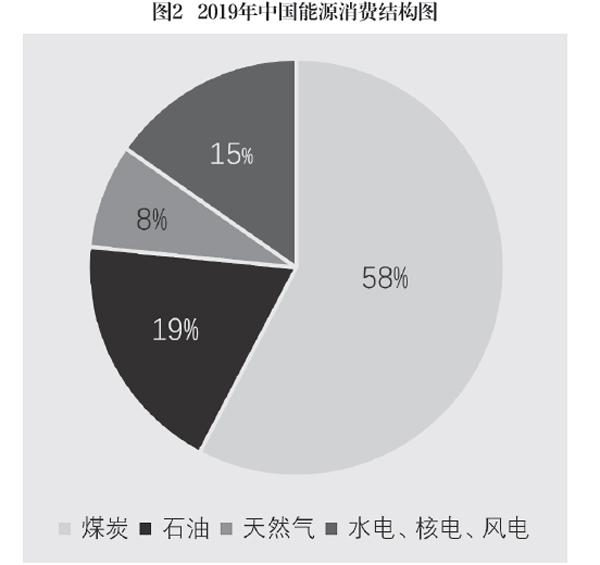

从国家安全的能源熵值来看,一方面,中國能源结构与美国、英国和日本相比,多元化程度不高,因此能源体系的稳定性不够;同时,能源安全较为单一地依赖煤炭,导致中国能源安全程度不高(见图2)。[28]

另一方面,由于油气对外依存度非常高、进口来源地多集中在地缘政治动荡区域,运输通道也处于易受挟持的海域,能源信息熵值很高,导致能源安全在国家安全体系的权重偏高,使得国家整体安全存在潜在风险(见表1)。由此,我们应反思在推动能源转型过程中,为避免受“需要依赖那些敌视的能源生产国的一时善意”影响,是否需要加大天然气在我国能源结构中的比重。[29]

数据显示,2019年美国本土能源产量占总消费量比例为100.88%。2019年英国本土能源产量占总消费量比例为67.92%。2018年,日本本土能源产量占总消费量的比例为14.91%。[30]比较三国,说明在改善国家安全能源熵值的措施上,美英两国比日本要成功。其经验对我们的启示是,就中国这种大型工业国而言,未来还是要全力发展新能源及可再生能源,以及提高煤炭清洁利用技术。前者是有望扭转当前过于依赖油气进口现实的唯一之路,后者是前者发展的基础。换言之,一旦国际形势向更坏方向发展,我们至少能更好地实现短期的自给自足。毕竟供应安全是能源安全的核心内容。[31]

此外,应积极开拓较能规避地缘风险的油气资源进口源地,积极发展与中亚国家和俄罗斯的能源关系。该方向的能源合作对中国具有多重战略意义,也是其他方向的能源合作无法取代的。应该将该方向作为中国发展与能源资源国关系的首要重点。与中亚国家、俄罗斯开展能源合作的重点领域,除油气资源开发、过境油气管网外,还应包括铀资源的开发利用、跨国电力管网建设、煤炭开发合作、新能源技术研发等。为深化与中亚国家和俄罗斯的能源合作,宜以积极稳妥的姿态进一步推动并落实上合组织多边能源合作的各项机制建设。上合组织主要国家所在范围是“一带一路”倡议建设的核心区域,聚集了世界能源生产国、消费国和途经国,通过能源基础设施建设、能源资源合作开发、能源可持续技术共研、能源金融产品创新等,形成一个区域内以油气生产开发和运输为基础能源供应与消费内循环,对中国国家安全的意义重大。

结论

基于“富煤少油贫气”的资源结构,中国虽然总体对外能源依存度并不高,但油气对外依存度近70%,油气安全成为中国能源安全的“阿喀琉斯之踵”,对我国能源安全形成了较大挑战,也威胁到我国国家总体安全。由于依赖外来油气使能源安全充满不确定性,从而加大了国家安全中能源安全的权重,导致国家安全受能源安全影响很大,也限制了中国总体对外战略的制定与实施。

根据“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,本文对油气行业的发展有以下六点建议[32]:一是树立共同安全理念。深化生产国与消费国、上中下游、产业与金融等多方合作,促进油气产业链和供应链稳定,避免价格大起大落,助力世界经济持续健康发展。二是稳定油气产业投资。防范新冠肺炎疫情及油价暴跌导致的产能大幅压减与疫情后需求快速反弹之间的供需失衡,提升行业应对外部冲击的韧性,筑牢安全供应基础。三是推进油气行业数字化转型。不断提升产业运行效率,提供更有竞争力的产品与服务,致力消除能源贫困。四是发挥中国市场的稳定器作用。加强合作,进一步稳定全球石油市场,积极参与全球新一轮市场治理架构建设。五是坚持节能作为第一能源理念。促进高效节能技术在生产生活领域的应用,使能源资源效用最大化。六是引导绿色发展。持续推进油气全产业链清洁化低碳化发展,促进全球能源转型升级,共同构建能源“人类命运共同体”。

(本文系国家社科基金重大研究专项“推动绿色‘一带一路建设研究”和国家社科基金一般项目“新时代中国能源外交战略研究”的阶段性研究成果,项目编号分别为:18VDL009、18BGJ024)

注释

[1]和晓强:《建国以来“国家安全观”的历史演进特征分析》,《情报杂志》,2020年第2期,第47页。

[2]《习近平:坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路》,http://cpc.people.com.cn/n/2014/0416/c64094-24900492.html,2020年7月21日访问。

[3]凌胜利、杨帆:《新中国70年国家安全观的演变:认知、内涵与应对》,《国际安全研究》,2019年第6期,第15~17页。

[4]Buzan Barry et al., Security, A new framework for analysis, Boulder Colo: Lynne Rienner Publishers, 1998, vii.

[5]江冰:《新形势下保障我国能源安全的战略选择》,《中国科学院院刊》,2010年第2期,第172页。

[6]韦福雷:《丰富能源安全内涵与实践,全面贯彻落实总体国家安全观》,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7201811,2020年8月1日访问。

[7]曹建华、邵帅:《国民经济安全研究——能源安全评价研究》,上海财经大学出版社,2011年,第1~2页。

[8]APERC, "A Quest for Energy Security in The 11th Century", https://aperc.or.jp/file/2010/9/26/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf.

[9]王海运、许勤华:《能源外交概论》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第69页。

[10]US Army, ASAIEE,"Army Energy Security Implementation Strategy", http://www.asaie.army.mil/Public/Partnerships/doc/AESIS_ 13JAN09_Approved 4-03-09.pdf.

[11]National Petroleum Council (NPC), "Hard Truths: Facing the Hard Truths about Energy", https://www.npchardtruthsreport.org/.

[12]Abdo, H., "UK energy security: Challenges, threats and solutions", Energy Science and Technology, 2011, 1, (2), p. 42.

[13][14]許勤华:《中国能源生产与消费取向:自发达国家行为观察》,《改革》,2014年第8期,第33页。

[15]赵行姝:《特朗普政府能源政策评析》,《美国研究》,2020年第2期,第61页。

[16]殷建平、张晶:《美国能源对外依存度的变化及其启示》,《对外经贸实务》,2013年第7期,第23页。

[17]Balafas, V. and Fakiolas, E. T., "From Energy Security to Energy Dominance: US 'Blending of Politics and Economics", Strategic Analysis, 2020, 44 (2), p. 93-97.

[18]Anderson Scot et al., "The America first energy policy of the Trump administration", Journal of Energy & Natural Resources Law, 2017, 35(3), pp. 221-222.

[19]DTI, "Our Energy Future Creating A Low Carbon Economy", https://www.gov.uk/government/publications/our-energy-future-creating-a-low-carbon-economy.

[20]UKERC, "Review of Energy Policy 2019", http://www.ukerc.ac.uk/publications/rep19.html.

[21]Matsumoto, K., Shiraki, H., "Energy security performance in Japan under different socioeconomic and energy conditions", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 90, p. 391.

[22][23]陈海嵩:《日本能源供需现状及能源结构演变分析》,《现代日本经济》,2009年第5期,第26页。

[24]Chen, W. M., Kim, H. and Yamaguchi, H., "Renewable energy in eastern Asia: Renewable energy policy review and comparative SWOT analysis for promoting renewable energy in Japan, South Korea, and Taiwan", Energy Policy, 2014, 74, p. 320.

[25] 能源效率是能源学术用语,意为把能效设为一个能源品种。

[26]中国人民大学国际能源与环境战略研究中心、国网能源研究院:《世界重大地缘政治冲突、热点问题对我能源安全影响及战略对策研究》,国家能源局规划司项目结项报告,2019年2月。

[27]2019年1月16日,中国石油集团经济技术研究院发布《2018年国内外油气行业发展报告》称,2018年中国石油对外依存度升至69.8%,天然气对外依存度升至45.3%。

[28]从2018年数据来看,美日英三国的能源消费结构中没有一类能源品种占一半以上的比例。另外,考虑到应对气候变化和生态文明建设的需求,新形势下中国能源安全的关注点是如何促进能源与经济、能源与环境、能源与社会间的平衡发展。

[29]Kessels, J., Bakker, S. and Wetzejear, B., "Energy Security and the Role of Coal", IEA Clean Coal Centre, 2008, February(1), p. 7.

[30]National Statistics, "Energy Trends: UK total energy", https://www.gov.uk/government/statistics/total-energy-section-1-energy-trends.

[31]2019年10月11日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强在北京主持召开国家能源委员会会议时首先指出,根据我国以煤为主的能源资源禀赋,科学规划煤炭开发布局,加快输煤输电大通道建设,推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展,有效开发利用煤层气。

[32]六点建议为2020年7月2日由中国人民大学国家发展与战略研究院与中国石油集团经济技术研究院共同主办的“全球油气发展国际研讨会——新时代油气产业发展面临的机遇与挑战”线上研讨会成果。

责 编/李金澍(见习)