近十年来国内基于网络文本分析的旅游研究进展

2020-06-17任艳敏

任艳敏

(合肥师范学院 外国语学院,安徽 合肥 230601)

据中国互联网信息中心的统计数据,截至2018年12月,中国手机网民规模达8.18亿,在线旅行预订用户规模达到4.1亿,网上预定机票、酒店、火车票和旅游度假产品的网民比例分别为27.5%、30.3%、42.7%和14.5%[1]。在“互联网+”时代,人们的生活与网络紧密联系。网民在网络应用上通过讲故事的形式,配以能展现旅游目的民俗风情的图片或视频表达真情实感,或使用OTA 消费后进行点评。这些网络游记和评论为学者利用其进行内容分析提供了大量可保存的信息。在国家大力倡导发展“旅游+互联网”和大数据背景下,基于网络文本分析的旅游研究成为热点。本文对2011年至2018年的国内网络文本在旅游研究中的应用文献进行梳理,分析其研究视角和内容、研究进展情况,为网络文本在旅游研究中的应用提供借鉴。

一、国内基于网络文本分析的旅游研究概况

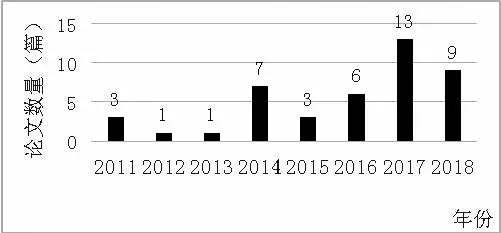

网络文本分析是基于web2.0技术的广泛推广而得以实现的,国外以web2.0 为依托的旅游网络文本分析学术研究始于2005年,国内则稍晚一些。通过CNKI(知网)中文期刊全文数据库检索发现,网络文本分析在中国旅游业的应用研究最早是2008年,之后两年无相关论文。2011年以后出现寥寥数篇研究成果,从2014年开始,期刊数量开始增多(见图1)。因此本文选取2011年至2018年这个时间段,检索条件要求主题包含“网络文本分析”,并且文章包含旅游或者游客,共得到有效论文37篇。另外,由于与网络文本分析具有多种同义的表述方法,又补充了以下的一些搜索渠道:在全文含有“旅游”的同时,以“旅游博客文本”、“在线点评”、“在线文本分析”为主题分别获得2 篇、3 篇、1 篇有效论文,本文的研究样本量达到43篇,来源类别为核心期刊和CSSCI。发文期刊主要集中在《旅游学刊》(9 篇)、《资源开发和市场》(3篇)、《人文地理》(2篇)、《旅游科学》(2篇)和综合性大学校报上,文献样本学术价值高。

图1 近十年来文献期刊时间分布

二、基于网络文本分析的旅游研究进展

(一)研究内容

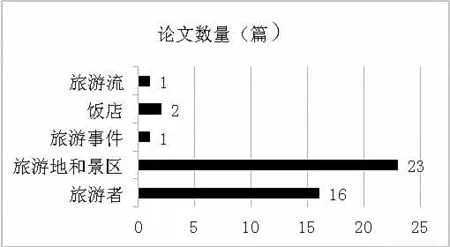

通过对这43 篇论文进行初步聚类分析,发现2011年至2018年中,学者们利用网络文本分析所关注的视角主要是旅游业中的旅游主体和客体,即旅游者和旅游目的地,少量研究涉及饭店、重大事件、旅游流(见图2)。学者主要是从游客满意度、游客的行为和体验角度来研究旅游者;从旅游地形象和游客感知旅游地形象、旅游地的产品开发的角度来研究旅游地。

1.关于旅游者的研究。在游客满意度方面,肖星(2011)通过对国内具有重要影响力的网站的点评文本进行内容分析,得出了6 个城市公园满意度评价因子,研究显示城市公园游憩者满意度评价存在显著差异[2]。袁俊等(2016)通过构建深圳大芬油画村文化创意旅游体验评价的五大要素的四个维度,深入分析了其文化创意产业与旅游业的融合效果,认为游客对文化创意旅游高度认可[3]。王雨文(2018)采用网络文本分析法探析了湄洲岛总体游客满意度情况,并进一步探论了湄洲岛游客满意度的影响因素[4]。

图2 近十年来论文研究内容分布

旅游者行为方面,赵振斌(2011)通过对陕西省太白山相关网站论坛游记的文本内容分析,总结出太白山背包客行为特征的50 个高频词中,反映太白山高峻的特点和背包旅游的自主旅游特征的词汇排名最高,背包客的自主性特点突出[5]。吕旭涛(2018)分析了自行车骑行者的骑行方式、骑行道路选择偏好、骑行目的、骑行空间尺度4 个方面的行为特征[6]。万惠等(2016)基于巴赫金的狂欢理论研究游客在傣族新年泼水节活动中的旅游体验特征,认为游客在泼水节中的行为和巴赫金描述的狂欢行为有相似之处也有不同点[7]。马丽君等(2017)分析了张家界游客旅游信息需求特征[8]。也有学者综合分析了旅游者动机、行为和满意度,如丛丽等[9]-[13]。

对旅游者的满意度和旅游行为特征研究是基础研究,基于此对旅游者体验价值及特征的研究和旅游者体验价值感知构建的研究也增多。万惠等(2016)认为整个泼水节过程中充满了快乐、炫耀、厌恶、惊奇和刺激感[7]。郑华伟(2016)认为红色旅游对红色旅游者幸福感的内化构建以价值观内化为主要心理过程,并通过学习的逆向正迁移得到强化,具有一定程度的传递性[14]。黄杰等(2017)构建了对新疆游客感知价值维度的相应模型,认为在宏观层面上,游客体验价值感知属性层层递进,依此表征为“知觉性”、“情感性”、“社会性”与“精神性”4大维度[15]。张天问等(2014)认为旅游幸福感生成过程是由不断增强的旅游前热切期盼、充满激情的旅游中福乐体验和逐渐回归的旅游后温馨回忆三部分构成[16]。宋振春等(2018)研究发现中国公民出境游时表现出比较明显的国家民族认知意识,出境旅游的个体行为被看作是国家、民族的象征[17]。

2.关于旅游地和景区的研究。基于网络文本对旅游地和景区进行研究的论文最多。主要是对不同旅游目的地或旅游景区的旅游形象、意象或者旅游者感知形象进行研究。Hunt认为旅游地意象是人们对非居住地所持的印象,是外界作用于人脑所形成的意识流[18];旅游地形象是旅游者对旅游地吸引物、环境、服务等相关要素的感知印象与综合评价[19]。两者的研究角度是一致的。学者们在研究时构建了指标体系。张高军(2011)通过网络日志构建了7 个积极的感知因素和5个核心类属、13小类的消极感知因素,研究发现华山的文化底蕴和地质旅游资源是会令游客产生积极形象感知的新因素[20]。王晓辉(2014)分析了中文互联网传播的西藏旅游形象,认为不同类别网站关注得对象和重点存在较大差异[21]。苗红等(2014)对嘉峪关市旅游形象宣传与游客实地感知形象对比分析,研究表明两者具有较高的一致性[19]。钟栎娜(2015)定义了全国优秀旅游城市感知的22个要素、3个系统和3个层次,证明了旅游者对旅游地的感知顺序是环境整体、功能性因素、探索价值因素、一般价值因素[22]。张珍珍等(2014)通过对比问卷调查和网络评论两种数据,分析了评价西安市的旅游形象[23]。最近几年,王永明等(2015)、宋炳华等(2016)、方雨等(2017)、徐菲菲等(2018)、景秀丽等(2018)分别对我国历史文化名城凤凰古城[18]、平遥古城[24]和我国重要旅游城市武汉市[25]、南京市[26]、桂林市[27]等旅游地形象进行了研究。小尺度的旅游地的旅游感知形象也引起了旅游者的关注。景区知名度从世界遗产、国家5A级风景名胜区、国家森林公园到省级风景名胜区、乡村旅游区域、市级文物保护单位,均有覆盖,但主要以自然旅游资源为主。如许亚元等[28]-[35]。

此外,不同领域的学者尝试结合旅游地感知形象从其他的角度对旅游地进行了研究,如演克武等(2018)通过对长三角经济区三家旅游企业竞争力指标的综合比较,提出了利用在线网络评论数据建模分析旅游企业品牌竞争力的新视角[36]。孔晓东等(2018)认为游客对邮轮产品的形象感知表现出“核心层-次核心层-过渡层-边缘层”的语义网络结构,核心层要素反映了与国际邮轮市场基本一致的邮轮产品形象[37]。杨杨(2013)通过对海峡两岸相关网站在传播妈祖文化的数据比较得出:大陆网站更加突出海峡两岸在妈祖文化交流方面的联系,台湾网站更加突出时代感强的妈祖文化传播方式[38]。苗红等(2014)分析了宁夏休闲农业景区的特征及产品开发情况[39]。商业化是旅游地形象中消极的一面,目前研究的很少,孙小龙等(2017)从游客识别和解读入手对西江苗寨的商业化符号表征进行研究[40],开拓了旅游地形象研究的新视角。

3.其他旅游研究。除了对旅游者和旅游目的地进行研究,学者们也关注了旅游学领域的其他研究内容,可以细分为:旅游流、旅游酒店、旅游重大事件。

旅游流网络文本研究是在“互联网+”旅游的普及、游客旅游方式的升级以及自由行市场超过旅行团基础上兴起的[41]。但是该研究目前不具有普遍性,在2011年至2018年中仅有一篇核心期刊对此进行了深入研究。任飞(2014)以山东省自由行旅游流为研究对象,通过抓取网络文本信息,从流量、流向、溢出性、客源分布、跨区域联系几个方面展开对比分析并提出建议[41]。

酒店作为旅游活动的重要元素,是学者们关注的研究对象之一。酒店的服务质量是主要的研究视角。肖轶楠(2016)认为对宾客网络点评进行内容分析,更能客观全面地反映目前我国高端度假酒店的服务质量,对于提升度假酒店服务品质和提升管理水平有重要意义[42]。另外,游客对酒店的感知会影响游客的满意度和忠诚度,傅云新等(2014)构建了青年旅社游客感知价值概念模型,得出游客较为关注服务价值、功能价值、情感价值和社会价值[43]。

基于网络文本分析的旅游研究有一篇是关于旅游重大事件的。重大事件对举办地的影响和评价研究已成为国际事件研究的重要内容之一,而利用互联网资料开展事件旅游研究是重要的方法和手段。戴光全等(2012)从网友许愿的角度探讨了西安世界园艺博览会这一重大事件的意义结构,构建了一个两维三结构的重大事件意义体系框架[44],具有一定的典型性。

(二)研究方法

随着互联网的普及和发展,旅游学领域的研究不再局限于通过问卷调查获取数据。基于网络文本分析的旅游研究选取相关网站(官方网站、旅游企业网站、新浪微博、携程网、同城网、艺龙网、去哪儿网和大众点评网等)的“分享旅游体验贴”或者是游客点评。网络数据资料采集多使用网络爬虫工具操作,如八爪鱼、火车头等采集器。网络文本是旅游研究中从网络上最直接获得的数据样本,为了补充研究不足,有的学者将网络文本数据与问卷调查数据相结合,更具有说服力,如肖星(2011)。而张珍珍(2014)通过对比问卷调查和网络文本分析的结果研究西安市的旅游形象。使用内容分析法对采集到的文本进行分析是目前最普遍使用的,样本期刊中有31 篇论文使用了ROST 软件中高频词、语义分析、情感分析工具进行分析,ROST软件使用率最高。少数学者使用UCINET 软件、KHcoder 软件进行社会网络分析,如钟栎娜(2015),敬峰瑞(2017)。其他学者结合了层次分析法、ASEB、扎根理论等进行定性研究。研究方法强调定性与定量相结合。

(三)研究对象的区域分布

通过分析发现,实证研究的区域尺度范围大到自治区,直辖市、地级市,小到一个旅游景点。在43个样本文献中,除了以全国优秀旅游城市[22]、全国12个红色旅游景区[14]和全国范围内的的自行车骑行行为[6]、出境游[11]、[17]等为研究对象,79%的实证研究是针对某一特定的旅游目的地。样本区域分布广泛,涉及到15 个省,4 个自治区,2 个直辖市的34 个旅游目的地或研究对象(见表1)。总体来看,西部地区最多,东部沿海地区多于中部地区。中西部地区样本研究对象是全国乃至全世界著名的旅游地,旅游资源丰富,知名度高,具有典型性和代表性,游客们在网络平台上发布了大量的游记和点评,为学者们在选取研究对象时提供了重要的参考。由此可见,随着互联网的普及和发展,人们对旅游地的趋之若鹜不再受限于当地的经济发展水平,更多的是出于对其旅游价值的欣赏和热衷,这也为学者在网络上搜集研究资料提供了丰富的素材。

表1 样本区域分布情况

三、研究前景展望

在“互联网+”时代,游客习惯于通过网络平台做出旅游决策,并分享旅游体验。随着“互联网+旅游”的兴起,基于网络文本分析的旅游研究成为旅游学中新的研究领域,引起了学者们的关注,目前做出了一些研究成果。通过对学者们的文献论文分析发现,目前的研究处于初级水平阶段,偏向实证研究,理论研究欠缺。基于网络文本分析的旅游研究在以下方面存在广泛的研究空间。

(一)网络文本分析的旅游理论研究

从研究视角看,2011年至2018年期间,基于网络文本分析的旅游研究或是集中于旅游者、旅游目的地,或是关于旅游流、旅游酒店、旅游重大事件,都从较广泛的角度对提高旅游地形象、改善旅游服务质量建言献策。但都属于应用型研究,缺乏相关理论的探讨。研究内容不够深入,面临过多实证脱离理论研究的尴尬境地。故理论研究也亟需深化,尤其是网络文本分析对旅游企业发展的影响机制、文本数据选择行为机制以及基于旅游组织战略管理视角的旅游市场营销等重大理论问题都是迫切需要探讨的课题,未来可以尝试构建我国的旅游网络文本分析的理论框架。

(二)网络文本数据来源研究

样本论文中研究数据来源于两个方面:一种是根据研究主题在搜索引擎中获取相应的博文,另一种是在一个点评类网站上抓取点评信息。但是两种都是针对文字的分析,缺乏对发帖者在网站发布的图片、视频、音频等内容以及跟帖信息的研究。这些既可以补充文字的不足,也可以成为新的研究方向和领域。另外,现有的研究在从OTA 平台获取点评信息的同时,很少关注各个网站平台的影响力差异问题。由于游客发布的信息量大,网站平台影响力会导致部分游客发布的信息落选,部分游客的留言被青睐。针对同一个主题,不同的网站发帖内容也会存在差异性,故第三方网络平台的知名度和受众面对抽样对象选取的影响也值得进一步探讨。

(三)网络发帖者背景研究

网络评价来自于游客旅游后的感受,这种感受真实与否,会受到众多因素的影响,对于同一个旅游目的形象的评价分析会因不同的文化背景、年龄层次、居住环境、旅游经历和游览时的心情不同呈现出差异性。在对酒店住宿和餐饮进行点评时甚至会受到卖家的利益诱惑(如消费折扣、小礼品等)而给出偏离真实的评论和分数。故对网络发帖者的“背景”研究应被纳入到文本分析中用来矫正该旅游者网络口碑影响。

(四)旅游网络文本分析方法的选择

目前较多学者利用ROST 软件对获取的网络文本进行词频分析、语义分析、情感分析等。极少数学者使用其他软件。分析工具呈现出单一性特征。另外,在分析时低频词被淘汰,无法进行系统的分析和讨论,一定程度上降低了数据挖掘的信度和效度。旅游网络文本分析与其他理论方法的结合也存在局限性,利用层次分析法、ASEB、扎根理论等进行定性研究时不够深入。未来可以尝试采用更多更优的数据挖掘软件和分析方法进行研究。