静脉滴注利多卡因治疗急性期或亚急性期带状疱疹性神经痛的临床疗效研究

2020-06-16谢艳红陈小泉宋旭东陈静李勇霖杨五洲邹聪何云武

谢艳红,陈小泉,宋旭东,陈静,李勇霖,杨五洲,邹聪,何云武

本研究背景及要点:

(1)带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的皮肤感染,主要表现为皮肤疱疹及疱疹区域疼痛,带状疱疹性神经痛常严重影响患者的生活质量,其治疗方式多种多样,但部分患者通过多种方式综合治疗后疼痛控制仍不满意。目前尚无静脉滴注利多卡因应用于急性期和亚急性期带状疱疹性神经痛的镇痛效果观察,故本研究采用临床常用利多卡因安全剂量静脉滴注复合加巴喷丁、膦甲酸钠和甲钴胺等治疗急性期和亚急性期带状疱疹性神经痛患者。(2)本研究发现静脉滴注利多卡因对急性期和亚急性期带状疱疹性神经痛患者均有一定的疗效,其视觉模拟评分法(VAS)、睡眠质量评分(QS)和抑郁自评量表法(SDS)评分均有所下降。在急性期或亚急性期带状疱疹性神经痛的治疗中,静脉滴注利多卡因200 ml、1次/d,连续7 d,镇痛起效迅速,效果确切,不良反应少,可在临床上推广使用。

带状疱疹性神经痛(herpetic neuralgia,HN)是指带状疱疹(herpes zoster,HZ)急性期和亚急性期的疼痛,其治疗方式很多,但仍有部分患者并发带状疱疹后神经痛(postherpetic neuralgia,PHN)。HN的治疗常应用利多卡因外用或神经阻滞。文献报道利多卡因静脉滴注对PHN、三叉神经痛、复杂性区域疼痛综合征有较好的疗效[1-3]。国内学者代月娥等[4]在最新研究中提出静脉滴注利多卡因在顽固性PHN患者中镇痛起效迅速,效果确切。目前国内外鲜有关于静脉滴注利多卡因治疗HN的报道。本研究以急性期和亚急性期HN各40例患者为研究对象,探讨静脉滴注利多卡因治疗急性期和亚急性期HN的临床疗效,旨在为HN患者寻求安全、有效的治疗方式。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2018年3—10月于南华大学附属第二医院疼痛科住院治疗的急性期和亚急性期HN患者各40例。纳入标准:(1)符合急性期或亚急性期HN的诊断标准[5]:皮疹出现1个月内或皮疹出现后1~3个月的HN患者;(2)年龄40~80岁;(3)心功能分级在Ⅰ~Ⅲ级,无重大心脑血管病变;(4)视觉模拟评分法(VAS)评分≥4分;(5)患者未接受过利多卡因静脉滴注治疗;(6)患者已签署知情同意书。排除标准:(1)不符合本研究纳入标准的患者;(2)对盐酸利多卡因注射液过敏者;(3)心、肝、肾等重要脏器功能不全者,近半年有心肌梗死或脑梗死者,血糖、血压控制不理想者;(4)房室传导阻滞者;(5)有精神病史、意识障碍、文盲等无法配合者;(6)处于备孕期、妊娠期、哺乳期女性;(7)拒绝接受本治疗方案者。根据病程及是否静脉滴注利多卡因治疗分为急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组和亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组,每组20例。其中急性期常规治疗组1例患者随访失败,1例患者随访过程中再发疼痛且并发PHN再次住院治疗;亚急性期常规治疗组和常规治疗加利多卡因组分别有5例、3例患者随访过程中再发疼痛且并发PHN再次住院治疗,共排除10例患者,实际纳入分析的患者为70例。本研究由南华大学医学伦理委员会审核批准,患者及家属均签署知情同意书。

1.2 治疗方法 四组患者均行各项临床常规检查,住院时间为7~10 d。参考《带状疱疹中国专家共识》[5]及本科室用药经验,急性期常规治疗组的用药为膦甲酸钠注射液(武汉大安制药有限公司,静脉滴注3 g/次,1次/d,7 d为1个疗程)+加巴喷丁胶囊(江苏恩华药业股份有限公司,第1天晚上口服300 mg,第2天中午和晚上分别口服300 mg,第3天口服300 mg/次,3次/d,3 d后视患者疼痛程度和疼痛频率的变化调整加巴喷丁剂量,最大量加至600 mg/次,3次/d,2个月为1个疗程)+甲钴胺分散片(江苏四环生物股份有限公司,口服0.5 mg/次,3次/d,14 d为1个疗程)+阿普唑仑片(山东信谊制药有限公司,口服0.4 mg/晚,7 d为1个疗程);急性期常规治疗加利多卡因组的用药为膦甲酸钠注射液+加巴喷丁胶囊+甲钴胺分散片+阿普唑仑片+1%盐酸利多卡因注射液(上海禾丰制药有限公司,0.2 g/次,1次/d,静脉滴注持续时间为30 min,7 d为1个疗程);亚急性期常规治疗组用药为加巴喷丁胶囊+甲钴胺分散片+阿普唑仑片;亚急性期常规治疗加利多卡因组的用药为加巴喷丁胶囊+甲钴胺分散片+阿普唑仑片+1%盐酸利多卡因注射液。治疗过程中,若患者疼痛剧烈时给予盐酸曲马多注射液(辽宁天龙药业有限公司)100 mg肌肉注射。如患者出现局麻药中毒表现,如烦躁不安、窒息感、发绀、惊厥、意识淡漠、严重窦性心动过缓、低血压表现,立即停止使用盐酸利多卡因注射液,嘱患者卧床休息,心电监护监测生命体征,面罩吸氧,补液,静脉注射咪达唑仑(江苏恩华药业股份有限公司)1~2 mg。

1.3 临床疗效评价标准 收集患者的一般资料,包括性别、年龄、病程、疼痛区域。分别于治疗前及治疗后1、3、7、14、30、60、90 d评估患者VAS和睡眠质量评分法(Quality of Sleep,QS)得分,于治疗前及治疗后7、14、30、60、90 d评估患者抑郁自评量表(Selfrating Depression Scale,SDS)得分。同时观察患者在治疗期间和治疗后是否出现头晕、头痛、嗜睡、恶心、呕吐、乏力、心律失常、感觉异常、缺乏协调性等不良反应。所有患者出院后门诊或电话随访90 d。

1.3.1 VAS 一张10 cm长的卡片,左端为0分,中间为5分,右端为10分,以小到大标出其余数字。得分0分表示无痛,1~3分表示轻度疼痛,4~6分表示中度疼痛,7~10分表示重度疼痛[4]。要求患者根据疼痛感觉在卡片上指出相应的数字,记录为疼痛得分。疼痛评估在每天静脉滴注利多卡因完毕后2 h和每晚9:00进行,取平均值作为最终数据。

1.3.2 QS 方法类似VAS,0~3分表示不影响睡眠,4~6分表示入睡困难,7~10分表示完全无法入睡[4]。

1.3.3 SDS 根据SDS内容,由患者本人填写表格,医师收集表格进行打分并记录,总分100分。<50分,没有抑郁的烦恼;50~60分,需要引起注意;>60分应该及时就诊心理医生进行治疗,分数越高,抑郁倾向越明显[6]。

1.4 统计学方法 应用SPSS 25.0统计软件进行统计学分析,计量资料符合正态分布以(±s)表示,两组间比较采用成组t检验,VAS评分、QS评分、SDS评分重复测量数据采用双因素重复测量方差分析;计数资料比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料比较 急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组、亚急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组患者性别、年龄、病程、疼痛区域比较,差异均无统计学意义(P>0.05,见表1)。

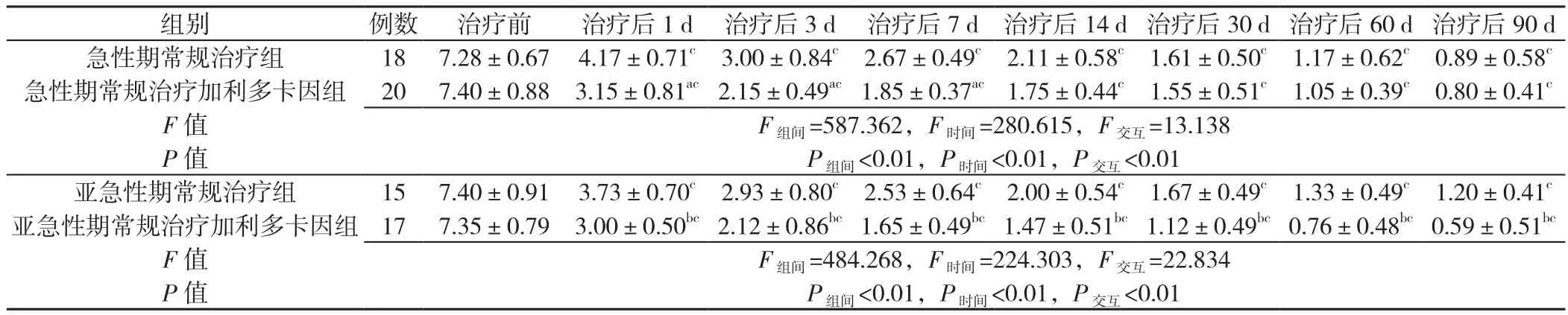

2.2 治疗前后VAS评分比较 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者VAS评分比较,治疗方法与时间存在交互作用(P<0.05),治疗方法及时间主效应均显著(P<0.05)。治疗前急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组、亚急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组患者VAS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后1、3、7 d急性期常规治疗加利多卡因组患者VAS评分低于急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后 1、3、7、14、30、60、90 d亚急性期常规治疗加利多卡因组患者VAS评分低于亚急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后1、3、7、14、30、60、90 d四组患者VAS评分低于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05,见表2)。

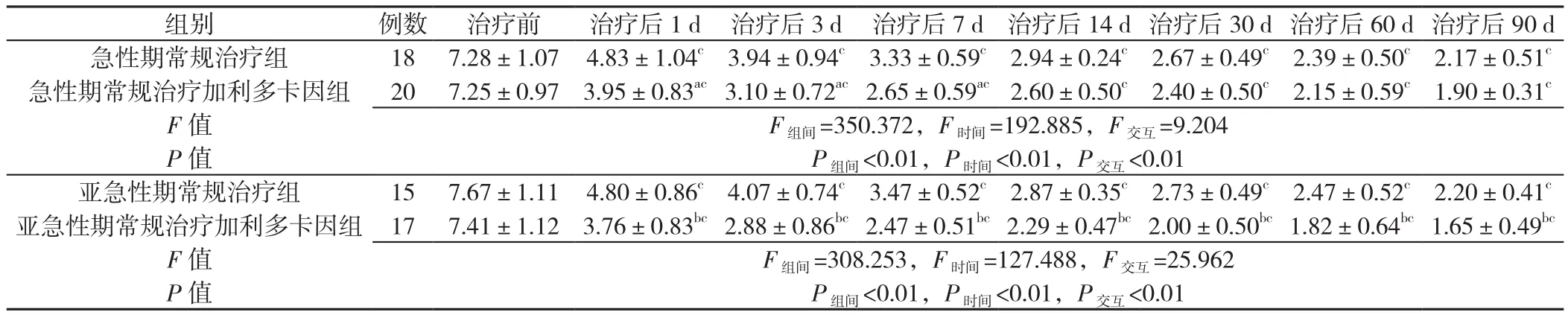

2.3 治疗前后QS评分比较 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者QS评分比较,治疗方法与时间存在交互作用(P<0.05),治疗方法及时间主效应均显著(P<0.05)。治疗前急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组、亚急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组患者QS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后1、3、7 d急性期常规治疗加利多卡因组患者QS评分低于急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后1、3、7、14、30、60、90 d亚急性期常规治疗加利多卡因组患者QS评分低于亚急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后1、3、7、14、30、60、90 d四组患者QS评分低于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05,见表3)。

2.4 治疗前后SDS评分比较 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者SDS评分比较,治疗方法与时间存在交互作用(P<0.05),治疗方法及时间主效应均显著(P<0.05)。治疗前急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组、亚急性期常规治疗组与常规治疗加利多卡因组患者SDS评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后7 d急性期常规治疗加利多卡因组患者SDS评分低于急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后7、14、30、60、90 d亚急性期常规治疗加利多卡因组患者SDS评分低于亚急性期常规治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05);治疗后1、7、14、30、60、90 d四组患者SDS分低于治疗前,差异均有统计学意义(P<0.05,见表4)。

表1 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup

表2 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后VAS评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of mean VAS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

表2 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后VAS评分比较(±s,分)Table 2 Comparison of mean VAS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

注:与急性期常规治疗组比较,aP<0.05;与亚急性期常规治疗组比较,bP<0.05;与同组治疗前比较,cP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后1 d 治疗后3 d 治疗后7 d 治疗后14 d治疗后30 d治疗后60 d治疗后90 d急性期常规治疗组 18 7.28±0.67 4.17±0.71c 3.00±0.84c 2.67±0.49c 2.11±0.58c 1.61±0.50c 1.17±0.62c 0.89±0.58c急性期常规治疗加利多卡因组 20 7.40±0.88 3.15±0.81ac2.15±0.49ac1.85±0.37ac1.75±0.44c 1.55±0.51c 1.05±0.39c 0.80±0.41c F值 F组间=587.362,F时间=280.615,F交互=13.138 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.01亚急性期常规治疗组 15 7.40±0.91 3.73±0.70c 2.93±0.80c 2.53±0.64c 2.00±0.54c 1.67±0.49c 1.33±0.49c 1.20±0.41c亚急性期常规治疗加利多卡因组 17 7.35±0.79 3.00±0.50bc2.12±0.86bc1.65±0.49bc1.47±0.51bc1.12±0.49bc0.76±0.48bc0.59±0.51bc F值 F组间=484.268,F时间=224.303,F交互=22.834 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.01

表3 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后QS评分比较(±s,分)Table 3 Comparison of mean QS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

表3 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后QS评分比较(±s,分)Table 3 Comparison of mean QS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

注:与急性期常规治疗组比较,aP<0.05;与亚急性期常规治疗组比较,bP<0.05;与同组治疗前比较,cP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后1 d 治疗后3 d 治疗后7 d 治疗后14 d治疗后30 d治疗后60 d治疗后90 d急性期常规治疗组 18 7.28±1.07 4.83±1.04c 3.94±0.94c 3.33±0.59c 2.94±0.24c2.67±0.49c 2.39±0.50c 2.17±0.51c急性期常规治疗加利多卡因组 20 7.25±0.97 3.95±0.83ac3.10±0.72ac2.65±0.59ac2.60±0.50c2.40±0.50c 2.15±0.59c 1.90±0.31c F值 F组间=350.372,F时间=192.885,F交互=9.204 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.01亚急性期常规治疗组 15 7.67±1.11 4.80±0.86c4.07±0.74c3.47±0.52c2.87±0.35c2.73±0.49c2.47±0.52c2.20±0.41c亚急性期常规治疗加利多卡因组 17 7.41±1.12 3.76±0.83bc2.88±0.86bc2.47±0.51bc2.29±0.47bc2.00±0.50bc1.82±0.64bc1.65±0.49bc F值 F组间=308.253,F时间=127.488,F交互=25.962 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.01

2.5 不良反应 治疗过程中,四组患者均无恶心、呕吐,无感觉异常。其中急性期常规治疗加利多卡因组1例患者出现乏力,1例患者出现嗜睡;急性期常规治疗组1例患者出现头痛头晕;亚急性期常规治疗加利多卡因组1例患者出现头痛头晕、1例患者出现心律失常(窦性心动过缓);亚急性期常规治疗组1例患者出现头痛头晕。四组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(2/20与1/18、2/17与1/15,χ2=0.009、0.013,P=0.924、0.909)。

3 讨论

水痘-带状疱疹病毒(varicella- zoster virus,VZV)潜伏于脊髓背根神经节或颅神经节内,当机体抵抗力下降时,VZV特异性细胞免疫下降,潜伏的病毒被激活,被激活的病毒大量复制后通过感觉神经轴突转移到皮肤,穿透表皮,引起HZ,受影响的神经元发生炎症、出血,甚至坏死,引起疼痛[7]。PHN发病机制目前不完全明确,神经可塑性是PHN产生的基础,其可能涉及的机制有:外周敏化、中枢敏化、炎性反应、去传入等[8-9]。由此可见,HZ急性期的疼痛与炎性反应关系密切,PHN的疼痛机制涉及多个方面,而HZ亚急性期的疼痛机制可能介于急性期与PHN之间。因HZ不同时期的疼痛机制不同,这也给治疗带来了困难。

临床上有部分HZ患者药物治疗或微创介入治疗的疗效有限[10]。近期研究发现脊髓神经电刺激手术治疗HN有较好的疗效[11],但该治疗方案费用较高,且有感染风险不适于HZ急性期皮疹未愈合的患者。本研究发现静脉滴注利多卡因对急性期和亚急性期HN患者均有一定的疗效,其VAS评分、QS评分和SDS评分均有所下降,盐酸利多卡因200 ml静脉滴注,1次/d,连续7 d可产生良好的镇痛效果。

早在1943年,GORDON[12]首次报道静脉滴注利多卡因可缓解烧伤患者的疼痛。1962年,BARTLETT等[13]首次提出静脉滴注利多卡因有良好的术后镇痛效果。1976年,IWANE等[14]提出静脉应用利多卡因可用于治疗顽固性疼痛。1982年,BOAS等[15]提出静脉滴注利多卡因对中枢性疼痛和灼性神经痛有效,提示其对神经病理性疼痛具有潜在应用价值。1986年,PETERSEN等[16]提出静脉应用利多卡因后,78%的慢性疼痛患者疼痛评分有明显改善。在此之后,许多国内外学者应用静脉滴注利多卡因治疗PHN、三叉神经痛、复杂性区域疼痛综合征等,均取得了较好的疗效[1-3]。KURABE等[17]认为在有急性疼痛大鼠动物模型中,静脉滴注利多卡因能直接作用于脊髓背角,降低脊髓背角神经元的兴奋性。

目前就静脉滴注利多卡因的最低有效剂量尚未达成共识。TREMONT-LUKATS等[18]认为1 mg/kg的剂量治疗效果与安慰剂无差别,3 mg/kg和5 mg/kg的剂量治疗效果明显优于安慰剂。VIOLA等[19]认为静脉滴注7.5 mg/kg的利多卡因比5.0 mg/kg出现不良反应的风险更多。目前推荐用于治疗PHN的利多卡因的安全剂量范围为2~5 mg/kg。本研究采用的盐酸利多卡因注射液剂量为200 mg,给药剂量在安全范围内。

罗兴均等[20]提出利多卡因发挥镇痛效应的机制较为复杂,且静脉滴注利多卡因对急慢性疼痛的作用侧重点有所不同,急性疼痛主要侧重于炎性因子和血管方面,而慢性疼痛则侧重于对钠通道的阻滞作用。推测静脉滴注利多卡因对急性期和亚急性期HN的疗效差异可能是因为利多卡因在两个不同时期的镇痛作用机制不同所致,因此利多卡因在不同时期的镇痛作用机制仍有待进一步的基础研究验证。

DUNN等[21]认为利多卡因的安全血药浓度为1.4~6.0 μg/ml。DETOLEDO[22]认为,当实验动物和人体内利多卡因的血药浓度>15 μg/ml时会出现癫痫发作。WEINBERG[23]认为出现心脏毒性表现时利多卡因的血药浓度在21 μg/ml以上。ABELSON等[24]认为静脉推注利多卡因1~2 mg/kg作为负荷剂量,无论是否再连续静脉滴注利多卡因1.5 mg·kg-1·h-1,其血药浓度均维持在2 μg/ml左右,远低于出现利多卡因毒性症状的血药浓度。CARABALONA等[25]对50例行腹腔镜下胃部分切除患者术中给予1.5 mg/kg负荷剂量的利多卡因静脉推注,后持续泵注利多卡因2 mg·kg-1·h-1,开始缝皮后减至1 mg·kg-1·h-1,直至出麻醉恢复室,整个过程中监测利多卡因的血药浓度,患者的血药浓度均<3 μg/ml。本研究采用的利多卡因总量在临床报道的有效安全剂量范围内,推测其血药浓度远低于毒性症状的血药浓度。本研究中亚急性期常规治疗加利多卡因组有1例老年男性患者出现窦性心动过缓,嘱患者适当活动后复查心电图恢复正常,当时未能抽取血标本行利多卡因的血药浓度检测,这也是本研究的不足之处。四组中出现的头痛头晕、乏力、嗜睡等不良反应均未予特殊处理,后自行好转。

表4 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后SDS评分比较(±s,分)Table 4 Comparison of mean SDS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

表4 急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组及亚急性期常规治疗组、常规治疗加利多卡因组患者治疗前后SDS评分比较(±s,分)Table 4 Comparison of mean SDS score between the acute routine subgroup and acute lidocaine subgroup and subacute routine subgroup and subacute lidocaine subgroup before and after treatment

注:与急性期常规治疗组比较,aP<0.05;与亚急性期常规治疗组比较,bP<0.05;与同组治疗前比较,cP<0.05

组别 例数 治疗前 治疗后7 d 治疗后14 d 治疗后30 d 治疗后60 d 治疗后90 d急性期常规治疗组 18 48.00±3.73 37.78±3.35c 33.44±2.26c 31.28±1.67c 29.78±2.13c 28.39±2.03c急性期常规治疗加利多卡因组 20 47.00±5.41 35.25±1.45ac 32.30±1.92c 30.15±1.63c 28.50±2.04c 27.00±2.45c F值 F组间=558.343,F时间=45.639,F交互=4.312 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.05亚急性期常规治疗组 15 49.47±4.10 37.73±1.53c 33.87±1.51c 31.13±1.46c 29.67±1.76c 28.07±1.16c亚急性期常规治疗加利多卡因组 17 49.29±4.59 33.29±1.53bc 30.59±1.37bc 28.65±1.41bc 26.76±1.35bc 25.41±1.46bc F值 F组间=646.350,F时间=378.329,F交互=26.400 P值 P组间<0.01,P时间<0.01,P交互<0.01

目前关于静脉滴注利多卡因的镇痛作用机制、剂量范围、有效时间等仍存在很多争议,需要进一步研究。不少文献报道静脉滴注利多卡因镇痛的很多优点,如镇痛效果确切,低剂量使用可产生长时间的镇痛效果,不良反应轻微,可减少其他镇痛药物的使用,可根据需要重复使用,安全性及性价比高[26-27]。但目前临床上静脉滴注利多卡因治疗神经病理性疼痛的剂量尚无统一标准,不同研究者应用的药物剂量、浓度及注药速度不全相同。

本研究存在以下不足之处:(1)随访时间不长,未能证明静脉滴注利多卡因对HN的长期疗效,未能观察到利多卡因是否会导致其他远期不良反应,这也是本课题需进一步研究的方向。(2)本研究病例数量有限,需要更多更大样本量的临床研究,增加结果的准确性,制订出静脉滴注利多卡因镇痛的标准用药方案。

综上所述,在急性期和亚急性期HN的治疗中,静脉滴注盐酸利多卡因注射液200 ml、连续使用7 d,镇痛效果确切,不良反应少,静脉滴注利多卡因联合常规药物治疗HN的疗效优于传统的常规药物治疗,可在临床上推广使用。

作者贡献:谢艳红进行文章的构思与设计,结果的分析与解释,撰写论文;陈小泉进行研究的实施与可行性分析;宋旭东进行数据收集;陈静进行数据整理;李勇霖进行统计学处理;杨五洲进行论文的修订;邹聪负责文章的质量控制及审校;何云武对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。