基于改进物元可拓模型的中国天然气进口安全评价

2020-06-15范秋芳雒倩文刘浩旻徐金忠

范秋芳 雒倩文 刘浩旻 徐金忠

摘要:天然气进口安全是国家能源安全的重要组成部分。从资源安全、政治安全、经济安全、运输安全4个层面选取12个指标,构建中国天然气进口安全综合评价指标体系,利用改进物元可拓模型,对2006—2018年天然气进口安全进行评价。研究表明:(1)中国天然气进口安全总体上历经很安全—安全—临界安全—不安全四种状态,但未来视角下有向好趋势。(2)资源安全是天然气进口安全的短板;政治及经济安全的波动变化给天然气进口安全带来了机遇和挑战;运输安全是天然气进口安全的关键。为此中国应从提高国内天然气供应能力和利用效率、合理布局进口气源和通道、开展大国博弈以降低进口成本等方面来保证天然气供应的长期性、稳定性和可靠性。

关键词:天然气进口;安全评价;指标体系;改进物元可拓模型

中图分类号:F407.22

文献标识码:A

文章编号:1673-5595(2020)06-0011-08

一、引言

随着能源消费清洁化的逐步推进,2019年中国天然气消费量达到3040亿立方米,同比增长9.6%。天然气进口量增速9.4%,对外依存度达到45.2%[1],中国成为世界上最大的天然气进口国。然而,中国在国际天然气市场上的话语权和影响力有限,价格牵制、供应国及地区的不确定性、进口依赖、海运冲突等因素对中国天然气进口安全产生巨大威胁,天然气进口安全在中国已经成为一个日益重要的问题。

天然气进口安全是指以经济合理的进口成本获取持续稳定的天然气数量。[2]早期的研究并未对天然气进口安全进行单独的探讨,而是将其作为天然气供应安全的一个准则层进行分析,选取的指标主要包括进口集中度、进口价格、对外依存度、消费量、供需比等[3-6],且研究成果大多强调了进口依存度和进口来源多样化的重要性。陆家亮[7]指出进口气源多元化是保障中国天然气长期供应安全的关键,这个观点得到孙聆轩等[8]、丁克永等[9]、何润民等[10]的支持。近年来一些学者开始关注地缘政治因素和运输线路潜在风险带来的安全威胁。[11-16]现阶段对天然气进口安全的评价方法主要包括层次分析法[17]、模糊数学评价法[18]、主成分分析法[19,20]。

既有文献主要探讨了天然气供需、价格、来源地、进口依赖层面面临的安全问题,对天然气进口路线、地缘政治及外交方面带来的安全威胁等系统研究不多;评价方法上大多使用传统评价方法。基于此本文尝试作出以下改进:(1)建立更全面的指标体系,对2006—2018年的天然气进口安全情况进行评价,扩展研究年份;(2)运用改进物元可拓模型对中国天然气进口安全进行评价,为中国天然气进口安全评价提供新的研究思路和方法。

二、改进物元可拓模型的构建

物元可拓法是一种广泛应用于可持续发展评价、安全评价等领域的多指标决策方法。然而经典物元可拓模型存在以下局限性:一是当待评物元超出节域范围时,关联函数值不可得;二是通过计算关联度确定评价等级时采用近似处理,会对评价结果的精度产生影响。改进物元可拓模型则将经典域和待评物元进行规格化处理,并用贴近度代替关联度以避免上述两种缺陷。将物元可拓模型与天然气进口安全相结合,不仅能对历年天然气进口情况进行评价,还可以通过特征值的变化趋势,对未来天然气进口安全形势进行分析预测。模型构建具体步骤如下:

(1)确定天然气进口经典域物元和节域物元。

三、评价指标体系构建及权重确定

(一)评价指标体系构建

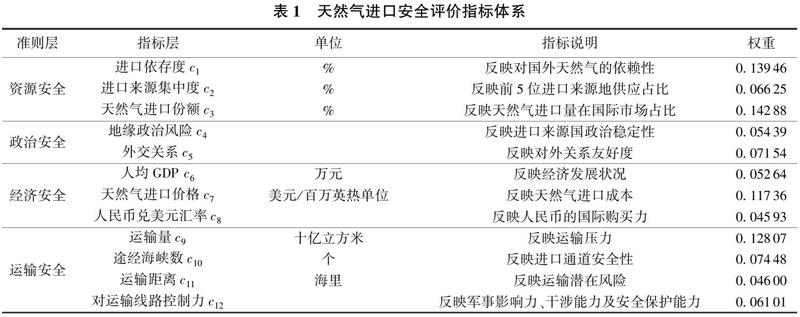

按照科学性、系统性、明确性、可操作性的原则,在借鉴何润民等[10]、Kong等[13]、董秀成等[16]等研究成果的基础上,结合中国能源行业高质量发展的要求和天然气进口的发展现状,从资源安全、政治安全、经济安全、运输安全4个层面选取12项指标,构建了中国天然气进口安全评价指标体系(见表1)。

(二)权重确定

本文使用熵值法确定指标权重,通过计算熵值来判断某个指标的离散程度。指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。目前熵值法已被广泛应用于多指标综合评价,尤其是与物元可拓模型的结合,且已形成系统完整的计算过程,故不再赘述,权重计算结果见表1。

四、实证分析

(一)等级划分

本文参考吴初国等[26-27]关于能源安全等级的划分标准将待评物元即中国天然气进口安全性分为5个评价等级,分别为:很安全(Ⅰ)、安全(Ⅱ)、临界安全(Ⅲ)、不安全(Ⅳ)、极不安全(Ⅴ)。各等级的

经典域及节域根据中国及世界相关水平和文献调研确定,具体见表5。

(二)评价过程

依照改进物元可拓模型,以2006—2018年中国天然气进口情况为待评物元,得出中国天然气进口安全指标基础数据(见表6)。

以2018年为例,代入模型后结果如下:

(三)结果分析

1.综合评价

按照上述评价过程,把2006—2018年数据分别作为待评物元代入模型,利用Matlab软件计算得出评价对象的安全等级以及特征值(如图1)。

特征值表示待评物元偏向相邻等级的贴近程度。从图1特征值的分布可以看出,2006—2018年进口安全形势日益嚴峻,但在未来视角下有向好趋势,同时个别年份(2008年、2015年、2016年)因价格和购买力因素存在波动。从安全等级变化可看出2006—2018年中国天然气进口安全总体上历经很安全—安全—临界安全—不安全四种状态,结合表6及天然气进口现状具体分析如下:

(1)2006—2010年,该阶段中国天然气进口可分为三个部分,其中2006—2007年、2009—2010年分别处于很安全、安全状态,2008年则处于临界安全状态。在2006—2007年、2009—2010年两个阶段,中国对天然气的消费需求保持快速增长,同时国内天然气储产量持续增加,因此对国外进口天然气的依赖程度极低,基本能够实现自给自足。天然气进口量在国际市场上占比低,受到的波动和影响较小,即便进口天然气几乎全部来自澳大利亚和非洲,对中国天然气进口安全也未产生较大的威胁。2008年出现安全等级波动,由很安全转向临界安全状态,主要是2008年天然气进口平均价格上涨,以及金融危机使得整体购买力下降,经济安全状况不佳,天然气进口转向临界安全状态。

(2)2011—2016年,该阶段中国天然气进口处于临界安全状态,进口安全状况日益严峻。原因主要有以下几点:首先,供需缺口逐渐加大,对外依存度从23%上升至35%,中国对境外天然气的依赖程度加大。其次,该阶段中国天然气进口集中度略微下降,但依然处于较高的状态,过分依赖澳大利亚、卡塔尔、土库曼斯坦、印度尼西亚、马来西亚等国。进口结构不尽合理是本阶段天然气进口安全达到临界安全状态的主要原因。再次,随着进口运输量增大,运输压力及航道潜在风险对运输安全产生巨大威胁。2010年开始从周边国家进口管道气,管道安全性虽相对较高,但一旦发生爆炸或人为破坏,则会造成巨大损失;进口液化气主要来自澳大利亚、中东及亚洲地区,运输途中经过马六甲海峡、霍尔木兹海峡、曼德海峡、亚丁湾等事故多发地带,受到海盗袭击、地区冲突及海上恐怖主义的严重威胁。

(3)2017—2018年,该阶段中国天然气进口整体呈现不安全状态,但特征值显示有偏向Ⅲ级(临界安全)的趋势。在这一阶段,能源革命和低碳转型的推进使中国天然气消费量持续增长,对外依存度攀升至45.2%,进口压力持续加大。但是中国在进口来源多元化、进口方式经济性方面都取得了进步,通过大国外交和博弈与众多潜在出口国(如俄罗斯以及一些欧洲或非洲国家)进行天然气合作,并争取到更具经济性的进口价格。同时中美贸易战虽然导致两国天然气贸易前景堪忧,但美国将过剩的天然气输入欧洲市场使得俄罗斯的气源东移,中俄东线天然气管道的投产大幅提升了俄罗斯天然气出口能力[28]。此外,目前主要天然气资源国已认识到未来国际天然气市场会在较长一段时间内处于“供过于求”的买方市场状态,众多供应国希望同中国、印度等天然气消费大国保持天然气贸易合作。所以综合各项指标的评价结果,中国天然气进口虽暂时处于不安全状态,但未来视角下,多元化的进口来源和通道选择以及国际天然气市场形势将给中国天然气进口安全带来转机。

2.准则层分级评价

(1)资源安全。

资源安全各项指标的权重在评价体系中占比较大,其中对外依存度高和天然气进口份额大是天然气进口安全状况日益严峻的主要原因。对国外天然气的依赖以及天然气进口量在国际市场占比的攀升,导致天然气进口安全受供应中断、价格上涨等情形的影响和波动相应越大。2006—2018年间进口集中度逐渐降低,进口来源趋向多元化,但该指标并非越低越好,中国在推进天然气进口国别地区多元化的基础上需要寻求长久、稳定且供应量大的供应商。2019年12月中俄东线天然气管道正式投产通气,俄方按照协议通过“Power of Siberia”天然气管道向中方每年供应380亿立方米天然气,协议期限长达30年。稳定的天然气供给、稳健的外交关系和具有经济性的进口价格对中国天然气供应多元化和進口安全无疑是重大利好。

(2)政治安全。

中国天然气进口政治安全机遇与挑战并存。早年由于对国外天然气需求量较少且多为长期合同,政治安全性较高。近些年来随着天然气在世界能源格局中地位提升,地区冲突、地缘政治、外交关系恶化都会造成天然气市场急剧动荡,甚至导致天然气贸易和技术合作的中断或终止。中国目前主要的天然气来源国如澳大利亚、土库曼斯坦、马来西亚、印度尼西亚等与中国的外交关系存在起伏:澳大利亚对中国实行“对冲”战略[29],中澳关系时冷时热、风波迭起,政治安全互信备受制约;土库曼斯坦不对外公开其天然气行业的数据,并且存在对华“减供”情况,中国难以全面详细地评估其天然气储采状况和发展前景;马来西亚与中国对南海丰富的资源存在争端;印度尼西亚也通过东盟机制等地区多边制度限制中国的行为。但中国综合国力的提升、进口总量向多供应国及地区分散降低了地缘政治风险,同时中国开展积极的天然气外交,无论是早前与俄罗斯等签订稳定的长期协议还是与潜在供应商的交流都为保障政治安全提供了机遇。

(3)经济安全。

2006年以来中国人均GDP的逐年增长为天然气进口提供了购买力保障,而汇率和进口平均价格则受多方面因素影响而存在波动。早年尽管中国人均GDP相对较少、汇率较高、购买力不强,但由于进口平均价格较低,对外需求量较少,经济层面较为安全。2008年及2011—2014年国际油气价格上涨使得进口天然气的经济性下降。但近几年中国购买力增强且油气价格低迷,供过于求的买方市场为保障经济安全提供了契机。

(4)运输安全。

运输安全是中国天然气进口安全的关键。首先,自2006年开始进口天然气起,运输量日益增加,然而中国自己的LNG运输船队组建较晚,进口量的大幅攀升给港口装卸吞吐、运输船队安全性、经济性带来极大压力。其次,中国进口天然气大多需途经马六甲海峡、霍尔木兹海峡、曼德海峡、亚丁湾等海盗袭击和国家争端多发地,潜在风险较大,但近年来多元化的进口通道选择及建设使得途经海峡数过多带来的运输风险开始降低。再次,相较于海运,管道运输距离较短安全性相对较高,但面临人为破坏和爆炸风险;非洲和南美航线距离较长风险相对较大,中东航线距离短但面临地区军事冲突和战争的威胁。最后,中国在天然气进口运输线路的管控上还存在薄弱之处:一方面是对重要海峡尚不具备完全控制能力,易受其他国家掣肘;另一方面是不能有效打击对国际管线的人为破坏,对确保天然气稳定进口构成严峻挑战。

五、结论及建议

本文选取4个层面12个指标,构建了中国天然气进口安全综合评价指标体系。基于改进的物元可拓模型,对2006—2018年天然气进口安全进行评价。由评价结果可知:中国天然气进口安全总体上历经很安全(2006—2007年)—安全(2009—2010年)—临界安全(2008、2011—2016年)—不安全(2017—2018年)四种状态。资源安全是天然气进口安全的短板,国际形势及天然气价格波动给天然气进口安全带来了机遇和挑战,运输安全问题急需解决。为此提出以下建议:

(1)提高国内天然气供应能力和利用效率,力保资源安全。全力打造四川盆地、鄂尔多斯盆地、新疆地区、海上天然气生产基地,完善环渤海天然气供应保障体系;同时发展天然气热电联产、提高天然气利用效率,有序发展煤制气等替代能源。

(2)积极开展天然气外交,强化政治安全。要深化与澳大利亚、土库曼斯坦、俄罗斯等地的发展合作,明确重点项目;不断加强与挪威等潜在供应商的交流,深化“一带一路”能源合作,建立更为广阔的天然气外交网络。

(3)开展大国博弈,获取更具经济性的进口价格和渠道,有效降低进口成本。发挥政治智慧,以在天然气谈判中占据有利地位,有序推进合同模式多样化,合理利用合同条款(如照付不议等)。加快构建区域性天然气交易中心,推动“天然气人民币”体系建设。

(4)合理选择进口通道,保障运输安全。加快推进进口通道多元化和运输方式多样化。在加强天然气海上贸易关系的同时,完善天然气管道的陆路建设,开辟新航线以建立“蜘蛛网”式战略线路,摆脱为控制天然气航线而产生的冲突;强化重点地区或重要节点的军事布防,有效保障天然气进口线路的畅通和机动性。

参考文献:

[1] 刘朝全,姜学峰.2019年国内外油气行业发展报告[R].北京:石油工业出版社,2020.

[2] Vivoda V. LNG Import Diversification and Energy Security in Asia [J]. Energy Policy, 2019,129:967-974.

[3] 李宏勋,吴复旦.我国进口天然气供应安全预警研究[J].中国石油大学学报(社会科学版),2018,34(4):1-6.

[4] 张珺,黄艳.中国天然气供应安全指数构建与建议[J].天然气工业,2015,35(3):125-128.

[5] 姚震,黎江峰,吴巧生,等.中国天然气资源安全态势分析[J].地质通报,2018,37(7):1374-1378.

[6] Gillessen B, Heinrichs H, Hake J F, et al. Natural Gas as a Bridge to Sustainability: Infrastructure Expansion Regarding Energy Security and System Transition[J]. Applied Energy, 2019,251:113377.

[7] 陆家亮.进口气源多元化是保障我国天然气长期供应安全的关键[J].天然气工业,2010,30(11):4-9.

[8] 孙聆轩,吴晓明,李建平,等.中国天然气进口空间格局演进及优化路径[J].天然气工业,2016,36(2):125-130.

[9] 丁克永,徐铭辰,吕丹,等.亚太天然气供需格局下的中国天然气安全形势及应对策略[J].中国矿业,2018,27(9):7-10.

[10] 何润民,李森圣,曹强,等.关于当前中国天然气供应安全问题的思考[J].天然气工业,2019,39(9):123-131.

[11] Dong X C,Kong Z Y. The Impact of Chinas Natural Gas Import Risks on the National Economy[J]. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 2016,36:97-107.

[12] Zhang X N, Zhong Q Y, Qu Y, et al. Liquefied Natural Gas Importing Security Strategy Considering Multi-factor: A Multi-objective Programming Approach[J]. Expert Systems with Applications, 2017,87:56-69.

[13] Kong Z Y, Lu X, Jiang Q Z, et al. Assessment of Import Risks for Natural Gas and Its Implication for Optimal Importing Strategies: A Case Study of China[J]. Energy Policy, 2019,127:11-18.

[14] Vivoda V. LNG Import Diversification in Asia[J]. Energy Strategy Reviews, 2014,2(3-4):289-297.

[15] 王旻昊.我國天然气进口安全研究[D].成都:西南石油大学,2015.

[16] 董秀成,孔朝阳.基于供应链角度的中国天然气进口风险研究[J].天然气工业,2017,37(5):113-118.

[17] 林延捷,王润,刘健,等.东南沿海区域天然气能源安全评价研究[J].环境科学与技术,2013,36(S1):445-450.

[18] 刘红芳,刘成敏,王海宁.我国天然气风险及评价方法分析[J].中国安全生产科学技术,2014,10(2):86-92.

[19] Biresselioglu M E, Yelkenci T, Oz I O. Investigating the Natural Gas Supply Security: A New Perspective[J]. Energy, 2015,80:168-176.

[20] Berk I, Ediger V S. A Historical Assessment of Turkeys Natural Gas Import Vulnerability[J]. Energy, 2018,145:540-547.

[21] 贺书锋,郭羽诞.中国对外直接投资区位分析:政治因素重要吗?[J].上海经济研究,2009(3):3-10.

[22] 潘镇,金中坤.双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资[J].财贸经济,2015(6):85-97.

[23] 刘贵贤,董秀成,孔朝阳,等.中国天然气进口风险量化研究——基于改进的投资组合理论[J].天然气工业,2016,36(6):110-117.

[24] Vivoda V. Diversification of Oil Import Sources and Energy Security: A Key Strategy or an Elusive Objective?[J]. Energy Policy, 2009,37(11):4615-4623.

[25] 魏一鸣,周少平.国外油气与矿产资源利用风险评价与决策支持技术[M].北京:地质出版社,2010.

[26] 吴初国,刘增洁,崔荣国.能源安全状况的定量评价方法[J].国土资源情报,2011(1):40-44.

[27] 吴初国,何贤杰,盛昌明,等.能源安全综合评价方法探讨[J].自然资源学报,2011,26(6):964-970.

[28] 陈蕊,白桦.近年国际天然气市场回顾及2025年展望[J].中国石油大学学报(社会科学版),2019,35(5):1-7.

[29] 韦宗友.澳大利亚的对华对冲战略[J].国际问题研究,2015(4):54-67.

责任编辑:曲 红