《悉尼协议》框架下高职学生职业核心能力评价指标体系构建

2020-06-12查英华朱春杉

查英华 朱春杉

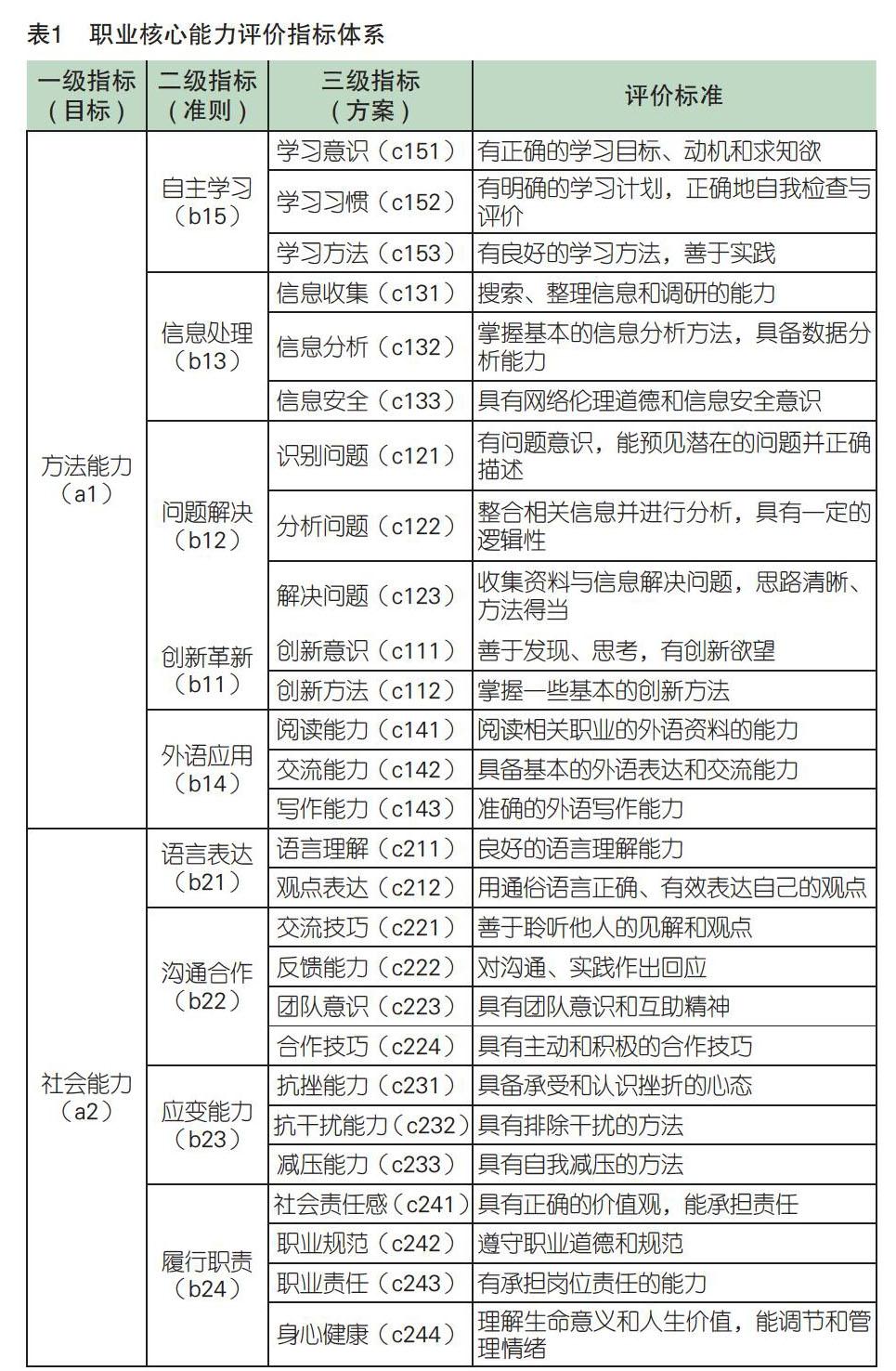

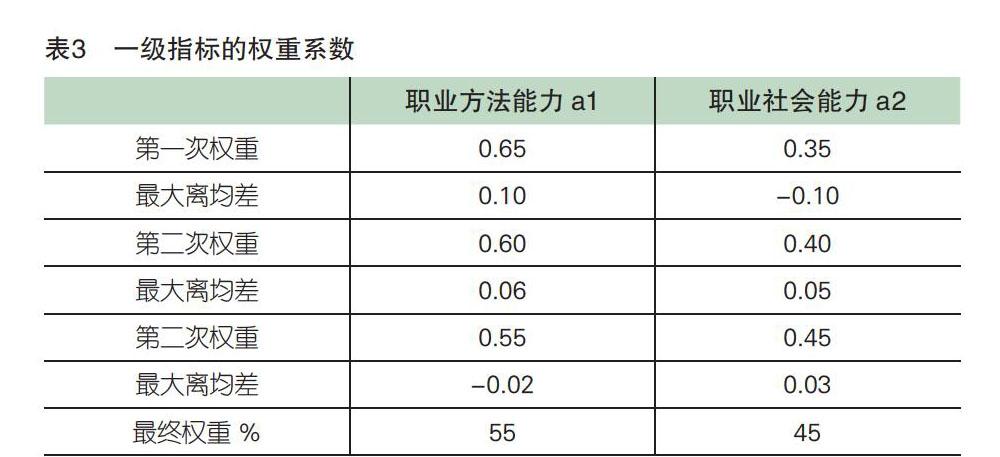

摘 要 构建有效合理的职业核心能力评价体系是高职院校人才培养的重要环节。借鉴《悉尼协议》的毕业生要求与职业能力的实质等效的要求,以职业方法能力和职业社会能力为2个一级指标,逐层细化分解为9项二级评价指标和27项三级指标,并结合德尔菲法和层次分析法确定评价体系的各级指标权重,建立高职学生职业核心能力评价体系。

关键词 悉尼协议;职业核心能力;评价指标;层次分析法

随着“一带一路”建设的不断深化,在中国经济深度融入全球化的进程中需要大量的高素质工程技术人才,人才培养与国际接轨势在必行。高职教育作为技术技能人才培养的主体,却缺乏统一的专业认证标准,国内制定的一些职业资格认證缺乏国际视野,人才培养质量与市场需求仍存在较大的差距,如何在经济发展中凸显职业教育的特色尤为迫切。

《悉尼协议》是针对学制三年的工程技术专家的工程教育认证协议,与我国高职教育的培养目标较为接近,借鉴《悉尼协议》中毕业生素质和职业能力的实质等效的要求,建立我国高职学生职业核心能力评价体系,有助于提升我国高职教育人才培养质量。2019年1月,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》(简称“职教20条”)明确要求:加强职业教育质量的督导评价,建立“以学习者的职业道德、技术技能水平,以及产教融合、校企合作水平为核心”的职业教育质量评价体系。科学、有效的职业核心能力评价体系对于提高职业教育质量,推动高职教育改革、促进工程类人才的全球化流动有积极的作用。

一、相关概念的界定

(一)《悉尼协议》

《悉尼协议》确定了协议成员国培养的工程技术人才学习成果必须达到的知识、能力和素质等要求,借此促进国际学历互认和国际化人才流动,推动工程技术领域的教育质量提升。

《悉尼协议》界定了培养对象解决问题和工程活动的范畴,包含工程知识、问题分析、设计解决方法、研究、应用工具、工程师与社会、环境与可持续性发展、职业规范、个人与团队、沟通、项目管理以及终身学习等12条毕业生素质要求[1]。毕业生素质要求体现了人才培养应聚焦学生能做什么、该做什么、会做什么等能力的培养,在着重强调专业基础知识、工程实践能力等专业能力培养的同时,还强调了职业发展所需的方法能力、社会能力等非专业能力的培养[2]。

(二)职业核心能力

职业核心能力概念最初出现在德国,被称为“关键能力”,强调在培养专业技能的同时,也要注重方法能力、社会能力等关键能力的培养。与此同时,国内外学者从能力内涵、职业表征等不同视角给出了诸多表述,如英国的“核心技能”、美国的“基本技能”、澳大利亚的“关键能力”等;盛树东等学者总结了国内外学者对职业能力的最新研究成果,从职业、核心和能力3个维度解读职业核心能力的内涵,认为职业核心能力是从所有职业活动中抽象出来的、可横向迁移和可持续发展的最基本能力,具备内隐性、普适性、承载性和泛在性等内在特征[3]。

为了顺应国际职业教育的发展趋势,劳动与社会保障部结合我国职业教育标准体系,在1998年发布的《国家技能振兴战略》中,将职业能力分为职业特定能力、行业通用能力和职业核心能力,其中职业核心能力的定义是:人们在职业生涯中除岗位专业能力之外的基本能力,分为职业方法能力和职业社会能力两大类,具体包括交流表达、数字运算、创新革新、自我提高、与人合作、解决问题、信息处理和外语应用等8项能力。职业核心能力具备普遍适用性和广泛迁移性,是承载行业通用能力和职业特定能力的基础,处于能力模型的核心位置[4]。由此可见,职业核心能力内涵与《悉尼协议》毕业生要求概括的非专业能力的表述基本一致。

二、职业核心能力评价体系构建思路

传统的职业核心能力评价基本都集中在专业知识、专业技能等基本职业能力的评价上,大多通过课堂教学实践、综合实训等实施课程学习评价,缺乏对职业核心能力的综合评价。再加上职业核心能力都体现在解决复杂问题的职业活动中,更加难以量化和准确评价。因此,应遵循《悉尼协议》的“学生为中心、成果导向、持续改进”的核心理念,以及针对性、发展性、可行性和系统性原则[5],建立科学、合理且行之有效的评价体系,采用“成果导向”的逆向设计思路,把握职业岗位要求的变化,以学生的发展为核心确定评价指标。

依据《悉尼协议》毕业生要求的达成度评价方法可知,评价体系构建要以学生为中心,以毕业生要求为基础,细化学习成果的评价指标,将其分解成具有导向性的可衡量的指标点。在毕业生要求框架的通用标准基础上协调评价体系各要素、各指标点与支撑课程之间的平衡关系[6]。

以《悉尼协议》的12条毕业生要求和《国家技能振兴战略》对职业核心能力的分类作为评价指标选取的基础,通过走访企业雇主和行业专家、跟踪调研毕业生以及与多所高职院校的同行研讨等方式对职业核心能力的指标进行调研,采用层次分析法构建出职业核心能力的层次结构,包括一级指标、二级指标和三级指标,分别对应层次分析法的目标、准则和方案三个层级。

三、职业核心能力评价指标体系内容

整个评价体系包含2个一级指标,分别为职业方法能力和职业社会能力。职业方法能力设立了创新革新能力、问题解决能力、信息处理能力、外语应用能力、自主学习能力等5个二级指标,职业社会能力主要是指学生与同学交往、融合集体和社会的能力,设立了语言表达能力、沟通合作能力、心理承受能力和履行职责能力等4个二级指标,每个二级指标都设立了2~4个三级指标,每个三级指标都给出了评价标准。由2个一级指标、9个二级指标和27个三级指标构成的职业核心能力评价指标体系见表1。

(一)职业方法能力

职业方法能力主要是指人在职业活动中工作和学习方法等方面的能力,高职学生的方法能力是指学生在学习过程中主动通过收集、处理信息获取新知、独立解决问题等能力,通过训练和掌握这些方法能力,学生可以将习得的知识、经验运用到实践和未知领域知识的学习中,它体现了学生职业发展的潜力。主要包含自主学习、信息处理、问题解决、创新革新和外语应用等多维度的能力组合。

(四)评价主体的确定

传统的学生职业核心能力评价一般是将任课教师、辅导员的打分进行简单比例加权获取,忽略了其他主体对学生职业核心能力的评价,为了客观而准确地评价学生的职业核心能力,以用人单位、学校教师、家长、同学和自己为评价主体,根据重要性等级对其评价成绩进行权重赋值,采用与评价指标权重相同的方法,结果见表9。

五、结束语

本研究以《悉尼协议》的“学生为中心,成果导向”的核心理念为依托,以《国家技能振兴战略》对职业核心能力的界定为基础,采用文献分析、问卷调研等方法研究了职业核心能力的基本概念和评价体系,构建了基于《悉尼协议》框架下高职学生职业核心能力的三级评价体系,并结合德尔菲法和层次分析法确定了各个评价指标的权重。本研究所确定的指标权重设计与计算具有一定的理论基础,具备可操作性,为高职学生职业核心能力的培养提供了有效参考和借鉴意义。但由于构建的评价指标质量取决于评价主体的主观看法和权重计算的科学性,是否科学和完备,还需要进一步的实践验证,这也是本研究下一步的研究方向。

参 考 文 献

[1]Freeston I. International Frameworks for Accrediting Engineering Education[J].ISEE,2012:70-75.

[2]孙晶,刘新,王殿龙,等.面向工程教育的毕业要求指标体系构建与实践[J].实验室科学,2017(6):229-234.

[3]盛树东.职业核心能力的内涵新解及其结构审析[J].教育与职业,2013(24):18-20.

[4]陈向荣,薄芳珍.关于高职教育中职业核心能力研究的综述[J].职业教育(中旬刊),2019(5):64-66.

[5]陈晓倩,戴光麟.论高校大学生综合素质评价体系的构建—从OBE工程教育模式的视角[J].浙江工业大学学报:社会科学版,2015(4):464-467.

[6]Liu H,Zhu K,Wang X,et al. Construction of the OBE-Based Evaluation System of the Achievement of Graduation Attributes[J].Advances in Education,2018(6):649-659.

[7]李志河,王玲.我國高职学生学习能力评价体系构建研究[J].山西师大学报:社会科学版,2013(2):151-156.

[8]张丽华,李雅娟,王一然.高校学生职业能力评价体系研究—基于层次分析法[J].教育理论与实践,2019(24):12-14,59.