基于GIS的利川市山水旅游资源空间区位分析

2020-06-12牟槲

牟 槲

(西南民族大学 旅游与历史文化学院,四川 成都610041)

0 引言

分析摸清山水旅游资源开发条件,对于区域更好开发资源促进经济发展以及处理好开发与保护方面问题具有重要意义[1]。旅游资源是旅游目的地吸引旅游者最重要的因素,是确保旅游开发成功的必要条件,也是旅游业可持续发展的物质基础和旅游生产力增长的潜力所在;它是自然、历史和社会等因素共同作用形成的一种特殊资源,是一个具有多水平、多层次和多功能内涵的复杂的有机系统,并能产生经济效益、社会效益和生态效益[2]。由于旅游资源的复杂性和多样性,旅游资源的空间分析与规划需进行与时俱进的科学论证。旅游资源空间分析是旅游资源有效保护、合理开发和旅游规划的重要依据,直接为旅游资源规划开发提供理论依据,是避免旅游资源规划建设盲目性、增强资源开发利用科学性的重要手段;其空间分析的科学性和实践性直接影响区域旅游开发程度及远景发展,直接服务于旅游资源开发利用实践,是旅游资源开发利用的重要新兴技术支撑[3]。

在全面考察的基础上对利川市旅游资源进行普查统计,根据相关统计数据调查到利川共有167项旅游资源,并对利川实体旅游资源和旅游事项进行分类统计。统计结果显示,利川旅游资源涉及8大主类、24个亚类和51个基本类型。在调查统计数据的167项旅游资源中,地文景观类有25 项,占比15%;水域风光类有14项,占 8.4%;生物景观类有 19 项,占11.4%;气象与气候景观类有 8 项,占4.8%;遗址遗迹类景观有11项,占6.6%;建筑与设施类景观有51项,占30.6%;人文活动类景观17项,占10.1%;旅游商品类有22项,占 13.1%。主要以地文景观、水域风光、建筑与设施、遗址遗迹等为主[4]。依据统计资料,利川发展山水旅游产业条件充沛,急需对本市山水旅游资源空间分布作相应分析,才能为发展旅游业科学决策提供基本依据。

1 湖北利川市山水旅游资源基本概况

利川市位于鄂西南,东与恩施市接壤,南与咸丰县毗连,西部毗邻重庆奉节、云阳、万州、石柱、潜江,东西距宽90km,南北长105km,总面积4 612km2;地跨东经108°21′~109°18′,北纬29°42′~30°39′;利川市是恩施土家族苗族自治州面积最大、区位和自然条件独特的一个县级市[5]。

山脉呈东西走向,横亘于市境中部,将全境截分为南北两半;北部为利中盆地,清江自西向东横贯利中盆地平川大坝与山地丘陵镶嵌两岸,土地肥沃,物产丰富,为有利之川,故名“利川”;可谓环滁皆山也;城区位于盆地偏东部位,海拔1 079.5m,地理位置高于周边各县市;南部山高坡陡,沟谷幽深,地形复杂;利川市属亚热带大陆性季风气候;因山峦起伏,沟壑险峻,海拔高度不同,气候差异明显,为典型的山地气候;辖域内主要河流有清江、郁江、梅子水、磨刀溪、毛坝河等,利川具有丰富的网状水系;特殊的地理条件造就了利川丰富的山水旅游资源[5]。地方资源优势明显,发展山水旅游业具有独特的地域优势。

利川市历史悠久,名胜众多,文物荟萃,名人辈出,少数民族风情浓郁,自然和人文旅游资源种类丰富,被湖北省誉为西部后花园。近年来,利川市旅游业发展迅速,先后被评为“中国民间文化遗产旅游示范区”(2008年)“中国优秀旅游城市”(2009年)、“中国避暑休闲百佳县”(2016年)、 “国家园林城市”(2017年)、“利川·中国凉爽之城”(2018年)、“百佳深呼吸小城”(2018年)。截止2019年,全市共拥有 A 级景区9个,利川市拥有国家AAAA级景区共4个,国家 AAA 级景区 3 个,国家 AAA 级景区 3 个,旅游接待总人数1447.3万人次,同比增长27.9%,综合收入82.1亿元,同比增长29.1%,重庆兴茂集团欲投资30亿元整体开发佛宝山项目;湖北希望实业集团投资5亿元,打造大水井文物保护区;引进重庆嘉华集团、东方药业集团打造苏马荡4A级旅游景区、巨龙集团建设苏马荡佛罗伦萨风情小镇等62家投资商,签约金额75.6亿元;特别是国内兴起的避暑度假旅游,使凉城利川市的人气和知名度都大大提高[6]。借助这一契机,利川市要加快旅游资源整合力度,重视规划和优化旅游线路,促进旅游业持续健康发展。

2 数据来源

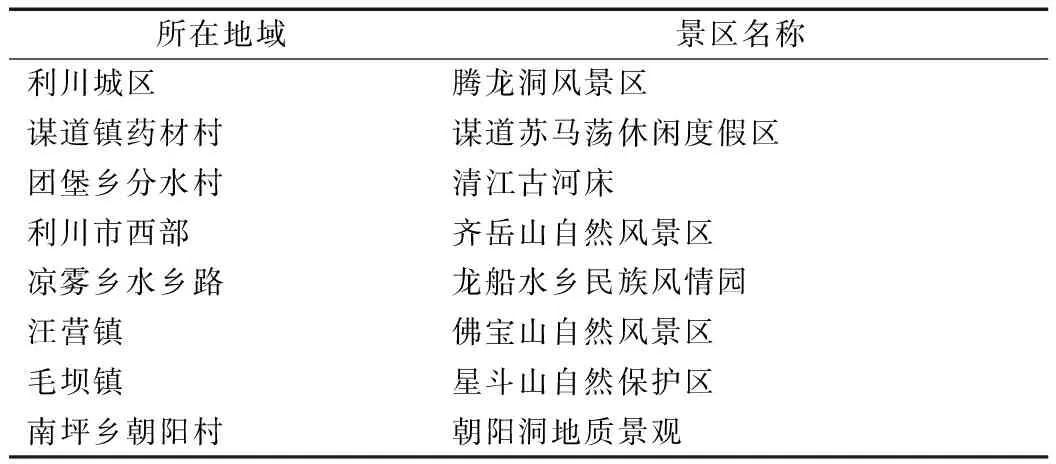

表1 调查景点

课题数据分析主要基于前期的实地调查,以及查阅相应网站数据库得到基础数据。经过数次调研,咨询景区管理部门如利川市旅游委员会,到各个旅游景点部门综合衡量景区影响力,最终选择以上8个景区进行空间数据分析(见表1)。

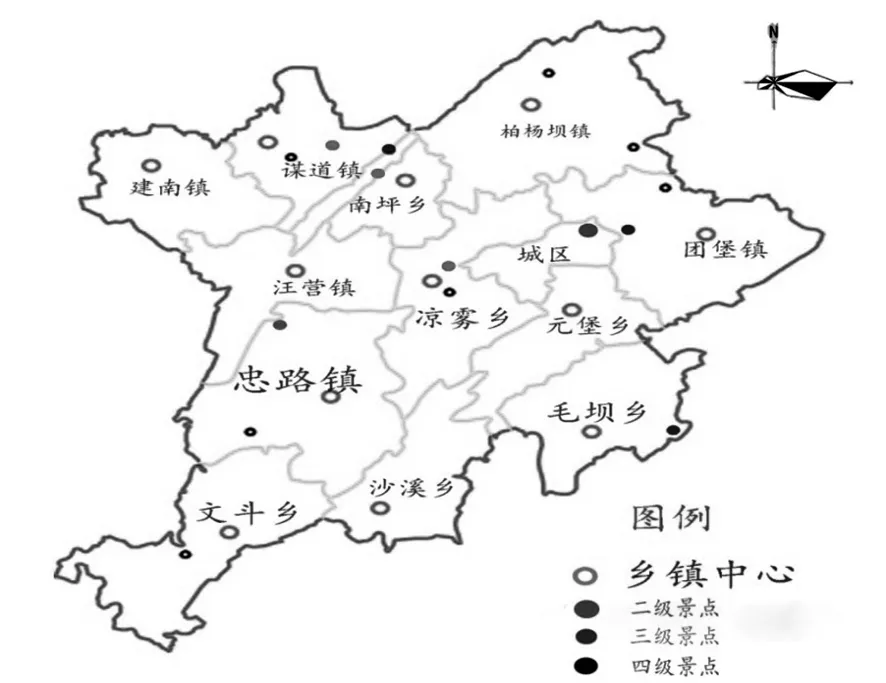

图1 利川市景点分布 [7]

本义以1:2500利川市政区图、利川市交通图及利川各地乡镇山水旅游景点分布图为基础,参考一些景点宣传材料,得到利川市行政辖区主要乡镇中15处山水旅游景点作为研究样本(如图1、图2所示)。为深入研究各样本与所属行政区以及全市主要国道、省道、铁路干线在空间上的关系,对利川市几个重要山水景观中心点和主要国道干线、铁路做缓冲区分析,找出它们与山水旅游资源在空间结构上的分布规律。

图2 利川市主要山水旅游资源分布

3 对数据解析及实例分析

3.1 基于点的缓冲区分析

以利川市3A、4A级景区即主要山水旅游景点为中心点,建立以5km为间隔距离的缓冲区,设置最大缓冲半径为15km,最小缓冲半径为5km,可以得到不同辖射半径内景点分布状况(见图3)。分析目的是揭示旅游景点空间分布信息,及其与乡镇、周边星级景区的空间分布关系,为游客选择驻足地及游览线路图提供依据。

将利川市旅游资源分级图与利川市政区图叠加,通过GIS点与点的邻近关系分析,发现山水旅游资源在空间分布上具有明显以山脉为依托的特征,且呈现大分散、小集中的分布格局模式,如腾龙洞属于开发较成熟的景区,离城区距离近,得到城市辐射效应,开发程度高。各边缘景区点城市辐射效应弱,故而限制了开发程度。

本研究选择15处山水旅游景点,通过分析前期数据选择了5个重要景点生成缓冲区,占总数33%,在最大15km内辐射景点占研究总数80%。其中,二级旅游资源1处,三级旅游资源4处,四级旅游资源3处;可以明显看到,北部景区关联程度高,故而本文提出“多核心关联大旅游圈”的布局模式,以“养生休闲、生态观光、探险科探”三大要素点带动突破,整体打造全市旅游群体合力,具有地域空间布局优势[8]。

图3 以点为中心的缓冲区分析

3.2 基于线的缓冲区分析

利川市山水旅游资源丰富多样,地质、河流、瀑布类多样;交通发展带动旅游业发展,利川市旅游业因交通而兴盛。本文将主要山水旅游资源分布图与利川市境内主要国道、省道线路分布图叠加,通过软件对交通线路建立缓冲区分析。鉴于交通线路及研究样本的空间分布特征,以6km为最大缓冲半径、2km为间隔距离做缓冲分析,得到不同福射半径内景点分布状况(见图4)。然后,对旅游资源景点(区)与交通线的邻近关系进行分析。鉴于研究旅游样本落在交通线路缓冲区的情况,将宜万铁路、318国道、沪渝高速、恩广高速利川段、利奉线省道等主要交通线路形成缓冲区范围作为研究区域[9]。

图4 研究山水景观点分级

图5 基于市域主要交通线缓冲分析

由图4、图5可知,在最大缓冲半径6km范围内,5条主要交通线路沿线共有13处山水景点,占86%,。其中,地文景观7处,占46%;水域风光6处,占40%;生物景观2处,约占14%。主要道路线318国道、沪渝高速覆盖大半部分山水旅游景点,在研究缓冲区分析中可便捷找到城市中心点。可见,利川市交通要道布局比较完整,能够有效联系各景点。

3.3 旅游地空间结构模拟分析

借助GIS技术,将旅游资源等级分布图和利川行政图结合分析,通过对利川市6镇、6乡政中心建立的缓冲区,发现开发层次较高山水旅游景点主要分布于川北,南部景点分散,受地质条件限制开发水平低。北部各区景点关联辐射效应显著,能够构建以腾龙洞、苏马荡景区为中心的核心旅游圈。对整个利川市而言,优先开发北部景点,南部着重保护生态环境及适度开发景点是正确战略决策。

将旅游资源等级分布图和国道省道干线交通图结合,通过对利川市主要国道省道干线建立缓冲区,发现利川市具有较大吸引力的山水旅游资源在空间分布上具有明显的“带状”特征,分别沿318国道、利万高速、利奉高速分布,在干道辐射4km范围内的山水旅游景点层级高,如腾龙洞景区、龙船水乡景区。利川北部交通布局合理,能够基本满足各景点需求。在利川南部,地形因素制约交通发展,从而限制了山水旅游景点发展,需要在保护生态基础上合理布局川南交通,促进地方发展[10]。

3.4 小结

综合以上分析结果,以12个乡镇作为出行范围,如果旅游者追寻的是可游览景点数量,则半径为15km的缓冲范围内可选择山水旅游驻足地的排序是谋道镇3处、团堡镇2处、柏杨镇2处、城区1处、凉雾乡1处、毛坝乡1处等。从交通线路缓冲区来看,在半径为6km的缓冲范围内,如果游客追寻的是具有较高级别旅游景点数量,则可选择的山水旅游景点是沿着318国道,可谓精品旅游线路,如佛宝山景区、龙船水乡景区、腾龙洞地质景观、清江古河床,沿途风景独特,不过,衣、食、住、游、购、娱等仅能满足游客基本需求,深化开发潜力巨大。

4 利川市山水旅游资源开发设计

本文从实际应用角度出发,综合利川市各市旅游景点(本次研究样本)的空间分布情况,借助GIS的空间分析功能,对调查数据进行了初步的空间结构分析,揭示了利川市各乡镇和重要国道沿线的旅游资源分布规律。结合当地经济发展水平、交通便利程度、旅游业发展基础条件等因素,提出了以腾龙洞景区等4个核心的“多核心关联大旅游圈”为布局模式(如图6所示),以“养生休闲、生态观光、探险科探”三大要素点带动突破,整体打造全市山水旅游群体合力,促进旅游经济发展迈上新台阶,甚至发展山水旅游脱贫致富[11]。

图6 多核心关联大旅游圈

5 利川市山水旅游资源开发对策

利川山水旅游资源分布在区域上形成“大分散、小集中”的基本格局。利川市旅游资源分布广泛,呈现全域散布的特点,各区及乡镇均有代表性旅游资源分布,在一些局部区域存在资源单体数量相对集中的现象。利川市山水旅游资源散布于境内利川市区、佛宝山生态开发区和12个乡镇;无论是中部腹地,还是处于东北-西南或西北-东南轴线两端的相对边缘乡镇,都有山水旅游资源分布。从山水旅游资源单体数量上看,资源较为密集地分布于忠路镇(9个)、毛坝乡(8个)、沙溪乡(6个)、汪营镇(5个)、谋道镇(5个)和团堡镇(4个)6个乡镇,在51个旅游资源单体中,其资源单体数量为36个,占70.59%,总体分布大体较均匀。

利川市山水旅游资源在空间组合上呈现同类资源散布,同一区域各类资源相互补充、相得益彰的基本特征。就利川全区域而言,境内旅游资源丰富,类型多样,自然资源与人文资源兼备,且自然与人文各具特色,各有千秋。自然旅游资源以山地资源、岩溶地貌景观为主,人文旅游资源以传统建筑与民俗资源、红色旅游资源为主,各类资源在数量规模和质量品级上均达到较高水平,体现出良好的全区域资源组合状况。利川市山水旅游资源质量优良,总体上发展水平不高,大多处于初步开发阶段,对于资金、管理、人才等有着巨大需求,必须在评价分析基础上找准问题突破点,靶向思维、系统观点处理,才能更好助推市域山水旅游业跨越式大发展[21]。

5.1 优化利川市旅游资源开发的基础设施

旅游地基础设施建设在很大程度上影响游客出行的选择,旅游目的地的基础设施完整度也代表当地经济发展水平和发展前景。利川市境内旅游资源基础设施和相应配套设施尚不能满足“旅游业+”发展的需要,尤其是城市功能区混乱、景区旅游基础设施建设滞后,如饭店餐饮、酒店住宿、交通、服务水平等处于低端水平阶段,没有统一的基础和配套管理体系,景区周边缺乏酒店宾馆配套和标准化统一化的服务体系。应加强对基础设施和接待设施的建设,扩大旅游接待能力,同时,増强景区和景区之间可达性,增加景点之间交通车辆配置;合理设计精品旅游线路,满足游客多样化需求,方便进入目的地景区与其他景区。在自有资金不充足的前提下,要充分借鉴发达地区投融资经验,采取多形式、多渠道、多层次筹措资金,特别要发挥PPP模式在配套设施建设中的运用,吸引社会资本代替政府建设。建议政府合理引导市场在资源配置中的作用,探索部分配套设施建设社会化,按照“市场化运作、契约化管理、多元化评价”的模式,把社会闲散资金吸纳到旅游配套设施建设上来。探索多元化投融资机制,合理配套运用资金到设施建设上来。探索成立国有控股公司,以利川市旅游委员会为主导,以控股公司为平台,进行旅游配套设施投融资建设,多方并举完善配套景区基础设施。

5.2 加大利川市旅游资源的宣传力度

积极实施“线上+线下”的双线营销途径,提升旅游营销精准度。以“硒游利川健康养生”为主题,拓展目标市场。2017年大力实施“走出去”战略,多次参加武汉、重庆、杭州等地举办的旅游推介会,更好地了解各个市场的大环境趋势,做好凉城利川夏季避暑旅游的品牌宣传。以策划旅游事件为亮点,提升旅游景区热度如“举办利川山地马拉松大赛,赢得‘中国山马第一城’城市名片。连续两年利川山马成为网络热词,体旅融合备受关注,“利川旅游”百度搜索量达19 500余条,相关新闻百度搜索结果为2 400余条,相关新闻阅读量达500万以上;可见,新媒体互联网宣传利川凉城旅游品牌作用巨大。在未来发展中,利川旅游业更应充分借势互联网大数据、借力新技术以及新媒体如抖音等平台,在营销内容和形式、旅游产品创新等方面形成真正的核心吸引力。

5.3 提升管理能力,科学实践管理措施

大力发展旅游业与政府的精心管理是远远分不开的,在旅游业发展中更应该得到政府支持,发展山水旅游属于一项大型的、综合性的系统工程,必须坚持政府的领导,促进企业、社会等不同人员的共同参与,只有这样才能取得更好的效果。要想更好地发展市域山水旅游业,政府要做好各方面、各部门的协调工作,强化领导和管理,做好连接作用。如:制定旅游产业专项配套政策,招商引资政策,加大旅游税收政策扶持力度,完善旅游产业监督管理体制,避免企业开发时只注重开发经济效益,忽略社会公众利益。近年利川市取消旅游局,设置成立利川市旅游发展委员会,先后编制《湖北省利川市旅游发展规划》《关于进一步加快旅游产业发展的十条意见》等促进旅游产业发展的政策措施。利川市须不断探索新管理模式,积极运用大数据、互联网提升旅游业服务管理水平,更加便利游客,推动旅游业更好发展。

5.4 坚持可持续发展观,科学开发利用

旅游发展和环境保护之间如鸟之双翼、车之两轮,旅游发展促进环境保护,也影响环境现状,只有地区旅游发展走可持续发展模式,才能达到经济与环境的双赢,只有实现两者的平衡,才利于利川市经济社会健康、持续、快速发展。绿水青山就是金山银山,因此,利川市山水旅游资源保护,首先要坚持保护优先的原则,在发展旅游业中把保护放在首位,做出有利于生态保护的决定。坚持适度开发利用,以旅游促发展,以发展促保护[22]。要确保旅游环境和旅游开发两手同时抓,使旅游开发活动与生态旅游资源同步进行,不能先开发后治理。要科学规划,合理布局,减少旅游开发活动对旅游区(点)自然生态旅游资源以及当地历史人文旅游资源的影响,保护利川市旅游生态环境,确保利川市山水旅游资源和利川市历史人文资源的永续利用。其次,要树立防治融合原则,关键在于要以预防为主,靠前瞻性的预防体系做到防患于未然,防治发生环境损害。对于已经发生的环境损害,则要强调积极的治理制度,在“防”的同时顾及“治”。在景区建设立项及建设中要注重生态环境保护,一方面完善旅游活动相关法律,构建完整协调的旅游法律体系,实现人与自然和谐相处,开发与保护并行,另一方面更好地落实执行国家相关旅游法律法规。