儿童流感相关粒细胞缺乏症的临床特征分析

2020-06-11王晓宁祁正红陈雪夏林先耀陈海哨赵仕勇

王晓宁 祁正红 陈雪夏 林先耀 陈海哨 赵仕勇

流行性感冒(简称流感)可能会引起中性粒细胞减少,严重者可能出现粒细胞缺乏。因担心中性粒细胞缺乏可能继发严重细菌感染[1],使住院率升高、住院时间延长及药物使用增加。儿童流感相关粒细胞缺乏症的机制不明,缺少相关资料。本文分析中性粒细胞缺乏的特征,补充对流感相关粒细胞缺乏症的认识。

1 资料与方法

1.1 临床资料 2017 年12 月至2019 年3 月本院感染科共收治556 例因流感住院的患儿。流感的诊断依据国家卫健委的标准[2]:流感流行期间,门诊就诊的流感样症状患儿,采取鼻咽部或口咽拭子,并行甲型流感病毒及乙型流感病毒抗原快速检测,住院患儿入院后行甲型流感病毒及乙型流感病毒核酸检测,核酸阳性确诊甲型或乙型流感。粒细胞缺乏症以中性粒细胞计数<0.5×109/L 为纳入标准,排除磺胺类、利巴韦林等药物因素导致粒细胞缺乏病例,共收集46 例患儿,其中2 例为全血细胞减少症。全血细胞减少症诊断标准[3]:连续3 次血常规检查,白细胞<5×109/L,血红蛋白1~3 个月<90g/L,4~6 个月<100g/L,6 个月~6岁<110g/L,6~14 岁<120g/L;血小板<100×109/L。

1.2 方法 回顾性分析46 例流感相关粒细胞缺乏症及全血细胞减少症的住院患儿的病史,生命体征,实验室检查及治疗等临床资料。(1)病毒检测:患儿咽拭子标本采集后,送检验科进行腺病毒抗原、流感病毒抗原及核酸检测。①抗原检测使用腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法,杭州创新生物检控技术有限公司,批号GD191002)及流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法,杭州创新生物检控技术有限公司,批号GD191101)检测。②病毒核酸检测方法:咽拭子标本经常规处理后,采用RNA 提取试剂盒(苏州天隆生物科技有限公司)提取咽拭子标本中病毒核酸。使用流感病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR 法,江苏硕世生物科技有限公司),在ABI7500 荧光定量PCR 仪(美国Applied Biology 公司)上进行流感病毒核酸测定。(2)血清铁蛋白、乳酸脱氢酶及D-II 聚体及细胞因子的测定:入院后采集患儿静脉血2ml,送至检验科分别进行血清铁蛋白、乳酸脱氢酶及D-II 聚体及细胞因子的测定。血清铁蛋白和乳酸脱氢酶的测定采用免疫比浊法检测,仪器为日立7600 全自动生化仪。D-II 聚体用sysmex CA-7000 血凝仪及配套试剂测量。细胞因子采用Beckman coulter navios 流式细胞分析仪及12 细胞因子试剂盒(青岛瑞斯凯尔生物科技有限公司)进行测定。(3)病程计算:病程以发热第1 天开始计算。(4)粒细胞缺乏持续时间的计算:在有复查血常规的病例中,从发现粒细胞缺乏开始,至复查中性粒细胞≥0.5×109/L 为止,中间天数估算为持续时间。

1.3 统计学方法 采用SPSS 16.0 统计学软件。计量资料以(±s)表示,计数资料以百分比表示,两组计量资料比较,非正态分布资料,采用Mann-Whitney U 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 确诊粒细胞缺乏症46 例的流感患儿中,男27 例,女19 例;年龄2 个月~13 岁,其中≤6 岁43 例,>6 岁3 例。住院时间2~28(6.4±3.7)d。乙型流感病毒感染5 例、甲型流感病毒感染41例。因流感合并肺炎住院19 例,流感合并惊厥12例,合并胃肠功能紊乱1 例。2 例全血细胞减少的患儿中,1 例住院前确诊为遗传性再生障碍性贫血,1例为流感合并肺炎及支原体、腺病毒感染。发现流感病毒抗原阳性后,均接受奥司他韦(达菲75mg×10粒,国药准字J20090076 或可威15mg×10 袋,国药准字H20080763)口服治疗,用量用法参照国家卫健委发布的流行性感冒诊疗方案,疗程5d。部分使用升高白细胞药物,利可君片(20mg×48 片,国药准字H32025444)口服治疗和/或复合辅酶针(国药准字H11020002)静脉滴注治疗。

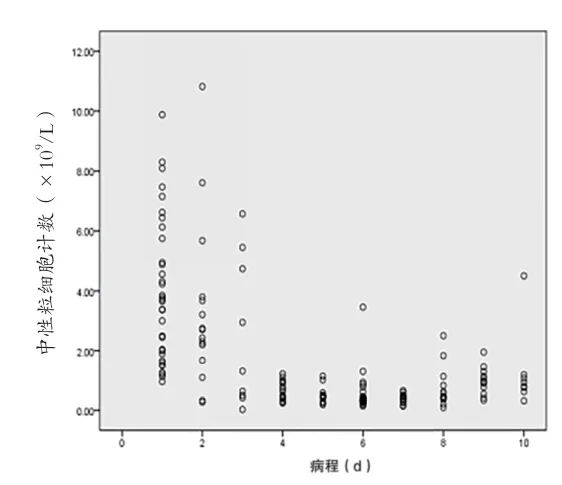

图1 中性粒细胞计数随病程变化

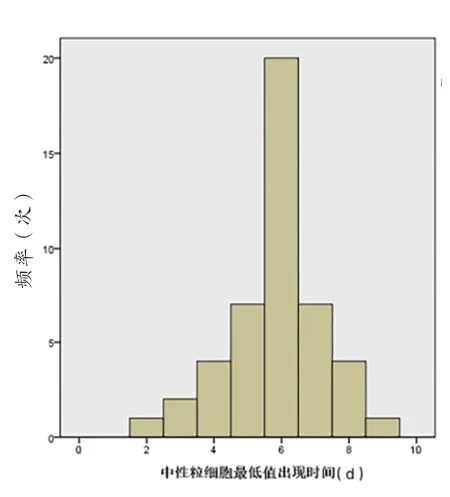

图2 中性粒细胞最低值出现的病程天数及频率

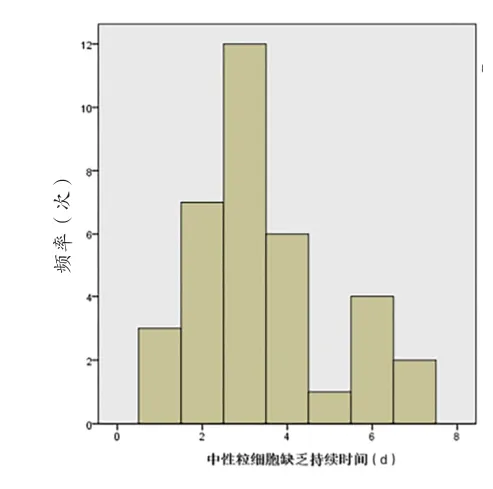

图3 中性粒细胞缺乏持续时间及频率

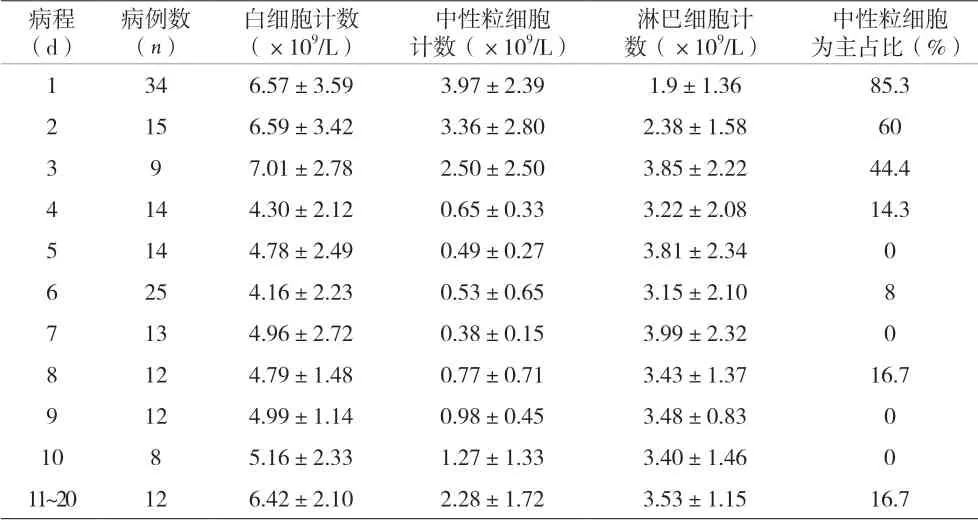

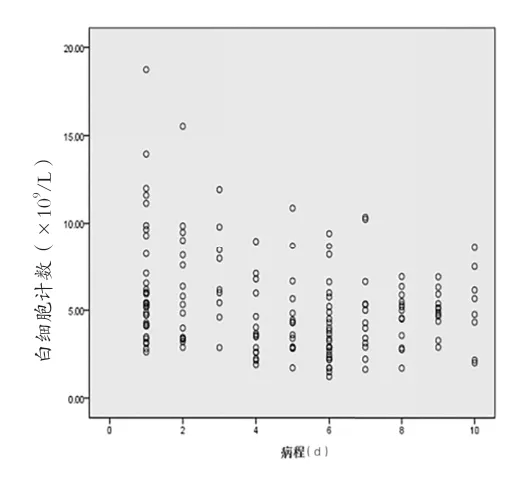

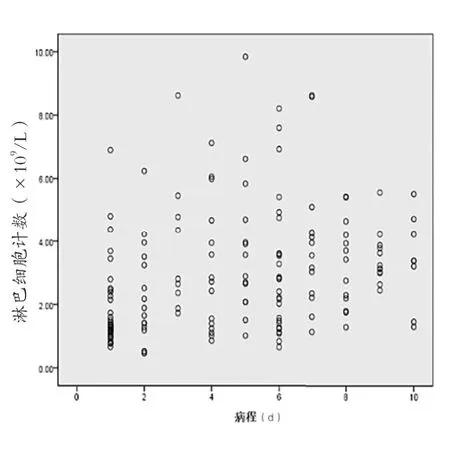

2.2 中性粒细胞计数随病程变化规律 中性粒细胞计数在病程第4 天下降最明显(见图1 及表1)。中性粒细胞的最低值78.3%(36/46)发生在病程第5、6、7天(见图2)。35 例患儿中性粒细胞缺乏的持续时间1~7(3.43±1.63)d( 见 图3)。白细胞计数先下降后上升(见图4),白细胞变化主要受中性粒细胞变化的影响(见表1)。淋巴细胞计数在病程1~2d 下降,随后上升,变化小(见图5)。中性粒细胞占比在病程1~2d 占优势,随后淋巴细胞为主(见表1)。有11 例患儿发生粒缺后未收集到复查的血常规结果。

表1 白细胞分类计数及中性粒细胞占比随病程变化范围(±s)

表1 白细胞分类计数及中性粒细胞占比随病程变化范围(±s)

病程(d)病例数(n)白细胞计数(×109/L)中性粒细胞计数(×109/L)淋巴细胞计数(×109/L)中性粒细胞为主占比(%)1 34 6.57±3.59 3.97±2.39 1.9±1.36 85.3 2 15 6.59±3.42 3.36±2.80 2.38±1.58 60 3 9 7.01±2.78 2.50±2.50 3.85±2.22 44.4 4 14 4.30±2.12 0.65±0.33 3.22±2.08 14.3 5 14 4.78±2.49 0.49±0.27 3.81±2.34 0 6 25 4.16±2.23 0.53±0.65 3.15±2.10 8 7 13 4.96±2.72 0.38±0.15 3.99±2.32 0 8 12 4.79±1.48 0.77±0.71 3.43±1.37 16.7 9 12 4.99±1.14 0.98±0.45 3.48±0.83 0 10 8 5.16±2.33 1.27±1.33 3.40±1.46 0 11~20 12 6.42±2.10 2.28±1.72 3.53±1.15 16.7

图4 白细胞计数随时间变化

图5 淋巴细胞计数随时间变化

2.3 粒细胞缺乏与发热 第一组44 例患儿中39 例发现粒细胞缺乏时,体温已经正常,其它5 例发生时体温好转,发生后第2 天体温正常。

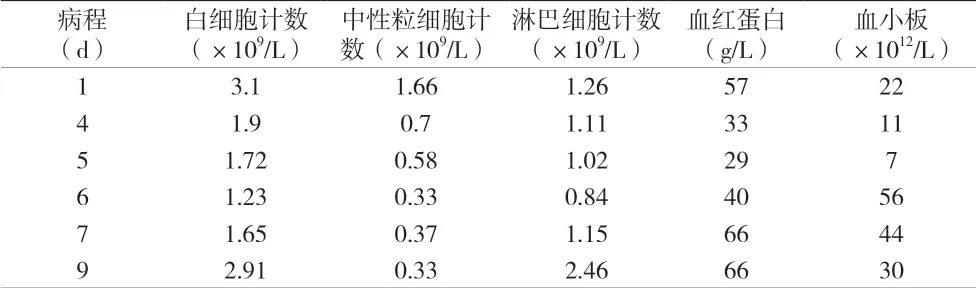

2.4 再障继发流感病例 合并遗传性再障患儿家族史患者其兄因再生障碍性贫血去世。病程第5 天输注红细胞1U,血小板5U,第6 天输注红细胞1U。病程第10 天出院后,未来本院随访。治疗后粒细胞病程在前4d 迅速下降,后下降变缓,恢复期无升高。红系及巨核系重度下降,在病程第5 天,降至最低(见表2)。

表2 流感合并再生障碍性贫血患儿血三系病程变化

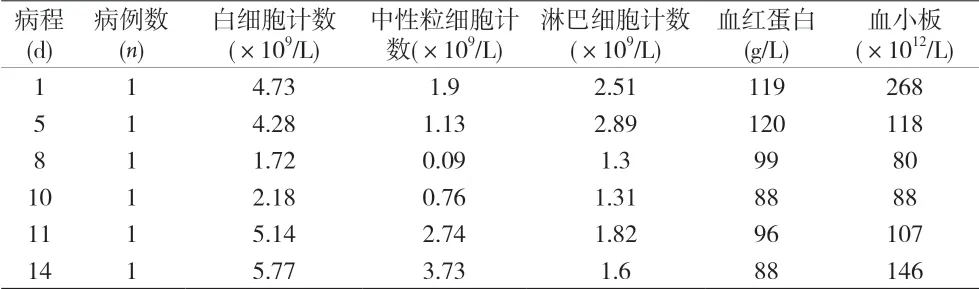

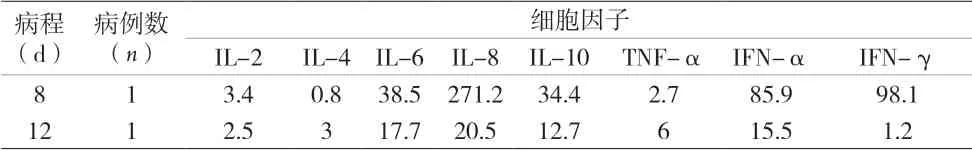

2.5 流感合并肺炎及支原体、腺病毒感染病例 该例患儿入院后发现合并支原体及腺病毒感染。其中性粒细胞及白细胞随病程及治疗前后变化(见表3)。患儿病程第8 天仍然持续高热,精神状态差,中毒症状明显,血清铁蛋白、乳酸脱氢酶及D-II 聚体均明显升高,细胞因子IL-6、IL-10、IFN-r 升高明显,骨髓病理提示粒系增多(成熟欠佳伴形态改变),红系造血明显受抑,巨核细胞产板功能欠佳,使用静脉丙球蛋白(病程第8、9 天各1g/kg),第10 天体温未见好转,加地塞米松针静脉滴注。治疗后细胞因子明显下降(见表4)。病程第11 天白细胞及血小板逐渐升高,体温也逐渐下降。患儿出院后复诊,体温正常,偶有咳嗽,肺炎痊愈。

表3 流感合并肺炎及支原体、腺病毒感染患儿血三系随时间变化

表4 流感合并支原体及腺病毒感染患儿治疗前后细胞因子变化(pg/ml)

3 讨论

在国内外的关于奥司他韦的临床试验中未发现有血液系统的副作用[4],粒细胞缺乏由流感病毒导致。流感病毒侵入气道上皮细胞后,非特异性免疫发挥作用,清除受病毒感染的细胞及受损组织,中性粒细胞是参与急性炎症反应的主要细胞,特点是寿命短,仅6~8h,外周血中的中性粒细胞仅占人体储备中性粒细胞的一小部分[5],因此外周血中性粒细胞计数主要依靠储备能力。儿童与成人不同,免疫功能不成熟,中性粒细胞储备不足,粒细胞集落刺激因子分泌少,4~6岁后儿童中性粒细胞储备功能才达到正常成人水平[6]。

成人病毒感染相关性粒细胞减少症可能与产生中性粒细胞自身抗体,病毒感染造血细胞,或病毒产生的毒素抑制骨髓造血有关[7]。本资料93.5%的粒细胞缺乏发生在年龄组<6 岁的患儿中,国内外研究也提示感染相关性粒细胞减少多发生于低年龄组儿童[8],免疫功能未成熟可能是主要原因。

抗病毒免疫约96h 后特异性免疫开始发挥重要作用,中性粒细胞主导的急性炎症反应随之减轻,约7d后抗病毒抗体开始产生[5]。韦丹等[9]研究发现1 例流感患儿病程4d 左右肺部病理可见支气管、细支气管腔和肺泡内充满含有中性粒细胞、单核细胞的渗出液。与本资料显示,中性粒细胞在病程前4d 下降最快一致,中性粒细胞下降及上升随病程有规律的变化,同非特异性免疫反应的时相一致。在第一组44 例患儿中,病程第1 天中性粒细胞即开始下降,在病程第4 天下降最明显,后下降趋势变慢,粒细胞缺乏时间持续3d 左右,接着中性粒细胞计数逐渐上升。使用升白细胞药物治疗组及未使用组中性粒细胞均有上升趋势,对比发现两组间中性粒细胞计数上升速度差异无统计学意义。未使用粒细胞集落刺激因子者。粒细胞缺乏大部分发生在疾病恢复期,此时体温正常或好转,均无继发严重感染。这区别于粒细胞减少伴发热[10],后者多继发于肿瘤化疗后,继发细菌感染的风险很高,粒细胞减少持续时间更长,一旦感染也很难控制,需要预防联合使用抗生素。

第二组病例中,遗传性再生障碍性贫血患儿中性粒细胞变化与第一组相似。不同的是,红系及巨核系亦同时重度下降,且恢复期粒细胞持续缺乏。表明流感进一步恶化再生障碍性贫血的造血功能。合并支原体及腺病毒感染的患儿,持续高热过程中出现全血细胞减少,红系及巨核系仅轻度下降,伴炎症反应指标明显升高,在徐晓军等[11]研究中,脓毒症中IL-6 升高,IL-10 升高较明显;病毒感染以IFN-γ 升高为主,多<100ng/L。在本例中IFN-γ 升高明显,伴IL-6、IL-10 升高,可能与病毒合并脓毒症有关,使用静脉丙种球蛋白及激素后,细胞因子下降,粒系逐渐恢复正常,体温呈下降趋势,进一步提示与炎症过度激活有关。骨髓检查提示造血功能受抑,病因考虑与感染后免疫反应过度激活,致造血负性调控因子分泌增加抑制造血功能。

综上,结合患儿年龄、粒细胞变化的规律、发生时的体温及抗生素使用情况的研究分析,免疫系统未成熟,中性粒细胞储备低,可能是流感相关粒细胞缺乏症的主要原因。大部分是良性的过程,少数合并全血细胞减少,如发现粒细胞缺乏,需观察血三系及体温动态变化,避免血液系统疾病的漏诊和误诊。