新媒体视阈下的集体记忆建构

2020-06-08王玉姗

王玉姗

摘 要:纪念改革开放40周年是我国主流媒体的重要议题,在媒体融合的趋势下,互联网平台的信息发布对纪念改革开放40周年起着重要作用。主流媒体的新浪微博通过一系列话题讨论引发了网友们对纪念改革开放的回首与期盼。通过内容分析发现,《人民日报》微博、新华视点微博、《光明日报》微博关于改革开放40周年的发帖内容较为丰富,互动内容引起受众共鸣,具有构建集体记忆的效果。三个微博不同主题的话语设置,多样的纪念视角共同形塑了改革开放40周年的公共记忆。本文将通过具体的话语分析,探讨主流媒体在微博领域建构改革开放集体记忆的文本策略及社会意义。

关键词:集体记忆;媒介建构;改革开放40周年;社会功能

中图分类号:G206

文献标识码:A

文章编号:1672-8122(2020)05-0035-05

一、集体记忆与媒介记忆

(一)集体记忆的概念及特征

集体记忆是由社会学家哈布瓦赫在对社会群体的集体意识研究的基础上提出的,哈布瓦赫认为“集体记忆是一个特定的社会群体之成员共享往事的过程和结果,保证集体记忆传承的条件是社会交往”[1],其核心观点是“现在中心观”[2],即当下对历史事实的理解与解释,建构着当代群体对历史事件的认知与意义。集体记忆这一概念被运用在心理学、社会学、人类学、历史学等诸多领域,为研究社群的形成与发展提供了新的思路。集体记忆的建构对凝聚集体认同有重要作用,不同的社会群体在其社会交往过程中对某一特定的历史事件形成了集体意识,产生了集体认同[3]。集体记忆具有社会性,个人记忆产生需要以一定的社会框架为参照,这种社会框架的形成取决于一定时空边界内的政治、经济、文化的多重影响;同时,集体记忆具有重塑性,人们对历史事件的记忆受到当前社会情境的影响,与当前主流价值相适应,是符合当前社会意识形态的需求而建构的[4]。随着时间的推移,这种集体认同逐渐内化为社群的情感共鸣,在群体互动中成为一种对族群历史事件的象征性记忆。随着时代的变革和传媒技术的进步,社会成员之间共享往事的途径更加多元化,集体记忆的传承渠道由传统的口头交谈、书面记载、广播、电视节目的宣传等扩展为互联网平台的内容生产、聚合、互动、分享。

(二)集体记忆的时代意涵

集体记忆来自于群体对历史事件的集体认同,它勾连着一个民族的历史与现实,对社会的进程有着深远的影响。集体记忆可以是一个社会的图腾,号召和激发全体成员维护集体荣誉的强烈愿望。集体记忆也是一个社群回望历史的“明镜”,能够以历史的痛感为参照,知兴替、正衣冠、明荣辱,鞭策社会成员坚守民族信念。丹尼尔·巴特认为,在民族和国家层面上,集体记忆具有增强和凝聚民族认同的作用,集体记忆能够通过建立一套基于集体认同的社会心理机制,从而加强成员的归属感,减少矛盾和冲突,维系和传承民族精神[4]。

集体记忆不是历史事件的直接重现,而是一种被注入了“现在性”的呈现,也就是说,集体记忆在当下的社会情境中,根据当前主导思想和意识形态的需求,是可以被“编辑”的,在其表现形式上具有可重塑性,且在很大程度上取决于当下的利益和需求[5]。因此,集体记忆的时代意涵可以分为两个层面,一是重温历史、找寻情感共鸣,或追忆往昔的卓绝灿烂,或铭记曾经的伤痛创痕;二是凝聚当下、巩固集体认同感,激励社会成员团结一致,继往开来。社会中的新生代成员,需要通过在群体的互动和媒介的宣传中,获取集体记忆,从而形成对于社会历史轮廓和当前社会框架的认知。例如,我国对抗日战争、焦裕禄精神、改革开放等一系列历史事件、人物的集体记忆建构,都具有一定的时代意涵,传递出爱国爱党、艰苦奋斗、乐于奉献等价值观念。

(三)媒介对集体记忆的构建

2002年,沃尔夫·坎斯坦纳提出了研究集体记忆的传播学视角,将文化传统、记忆生产者和记忆消费者三个主体作为研究媒介与集体记忆的主体。在特定的社会情境下,传播媒介将历史事件进行“编码”,使之融汇到当前的文化体系中,媒介和受众都可以是记忆的生产者,媒介创设记忆的大语境,受众作为个体不仅可以参与话题的讨论,还可以表达自己的个体记忆,从而充实集体记忆的内容。主流媒体所塑造的集体记忆,往往不具有商业的功利性,记忆的消费者大多是“消费”某种情怀、某种价值观。

媒介的形态由口语媒介、文字媒介、印刷媒介发展到如今的电子媒介,不同时期,集体记忆的媒介呈现方式也不同。网络媒介中,集体记忆的建构主体可分为主流意识形态主导的官方网络媒体和大众书写介入的社交媒体,由官方记忆场和民间记忆场共建。建构形式主要有两种,全媒体化和互动,借助互联网技术,网络媒介环境下的集体记忆可以通过多种技术打造立体视听体验。网络空间的去中心化,更接近哈布瓦赫对集体记忆的定义,即深化了社会成员之间的共享往事的效果,互联网派生了技术民主,书写集体记忆不再是精英特权。当前互联网集体记忆的建构主要有三个特点:一是公共舆论主导集体记忆,官方话语和精英视角不再是集体记忆的主要源泉,但是这二者在构建集体记忆的过程不能缺席,应作为价值坚守者,防止记忆生产者随意涂改历史;二是常人社會消费集体记忆,互联网时代给予个体发言权也使个体有了被关注的需求,互联网集体记忆应注重微观层面,关注普通人的生存与发展;三是集体记忆的“部落化”,互联网的多元化会塑造不同风格的族群,集体记忆也有可能会呈现小众化、多样化。因此,互联网空间下,在承认主体多元化、尊重多样性的基础上应尽快完善公共领域的建立,注重价值理性[6]。

二、主流媒体微博对改革开放40周年集体记忆的建构

本文采用内容分析的方法,对主流媒体微博关于改革开放40周年的发帖内容进行话语分析。笔者选取了《人民日报》微博、新华视点微博、《光明日报》微博这三个粉丝数量在千万级的主流媒体官方微博。分别通过新浪网页版进入上述三个微博的主页,在微博内容搜索框输入关键字“改革开放40周年”,发现,《人民日报》微博、新华视点微博、《光明日报》微博的相关内容分别有176条、176条、51条,其中,与纪念改革开放40周年密切相关的内容共有244条。比较发现,三个微博的发帖内容都较为丰富多样,具体分析发帖内容发现其包含以下四个方向:时代变迁、个人奋斗、榜样先锋、砥砺前行。研究发现,主流媒体微博改革开放40周年的集体记忆建构围绕着以下四个主题。

(一)时代变迁的集体记忆

改革开放40年,人民的物质生活水平不断提高,在衣食住行方面发生了较大的变化,时代的车轮在不断向前,个体记忆中的每个片段都见证了生活的点滴变迁。吃穿住行是每个人都离不开的话题,也是此次纪念改革开放40周年话题中讨论热度最高的。《人民日报》微博、新华视点微博、《光明日报》微博纪念改革开放40周年的发帖中有很大一部分都涉及生活方式的变迁,表1梳理了三个主流媒体微博对于时代变迁这一集体记忆的文本表现方式,其中主要包括:高铁技术的发展、互联网的运用、GDP的增长、城市街景的改变、生活物品的换代升级等。通过回首40年的生活变迁,微博帖中文字、图片、视频相结合,人物讲述与档案留存相印证,使同处当下的社会成员,无论其是否曾经亲历,都能够获得一部分对于过去、现状的认知,也能够在展现40年沧桑巨变的过程中,反映出生活质量的显著提升,加深人民的幸福感。

(二)个人奋斗的集体记忆

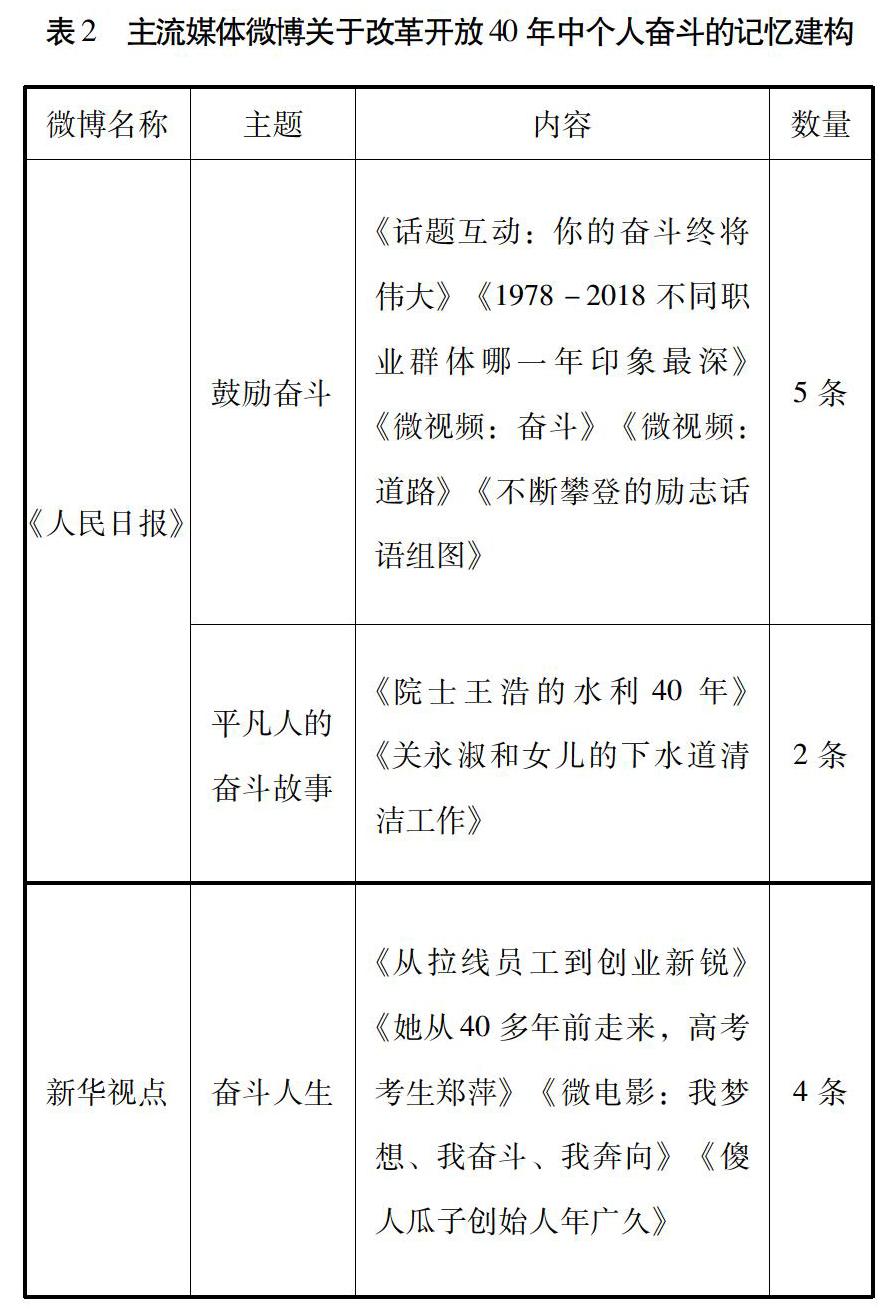

刻画个人奋斗的故事能使改革开放40年的集体记忆更加鲜活,主流媒体关于个人奋斗话语的发帖中,融入了平凡劳动者艰苦朴素的精神,强调了对创新创业的鼓舞,短视频及人物故事的选取标准是主人公或某一职业群体,拥有对未来充满斗志、不断攀登的信心。以此来构建关于个人奋斗的集体记忆,能够拉近改革开放这一话题与受众的心理距离,并将“奋斗”这一价值观潜移默化地传递给受众。《光明日报》微博发帖中内容与个人奋斗这一主题的相关性不高,因此,笔者在表2中归纳了《人民日报》和新华视点的主要内容。

(三)榜样先锋的集体记忆

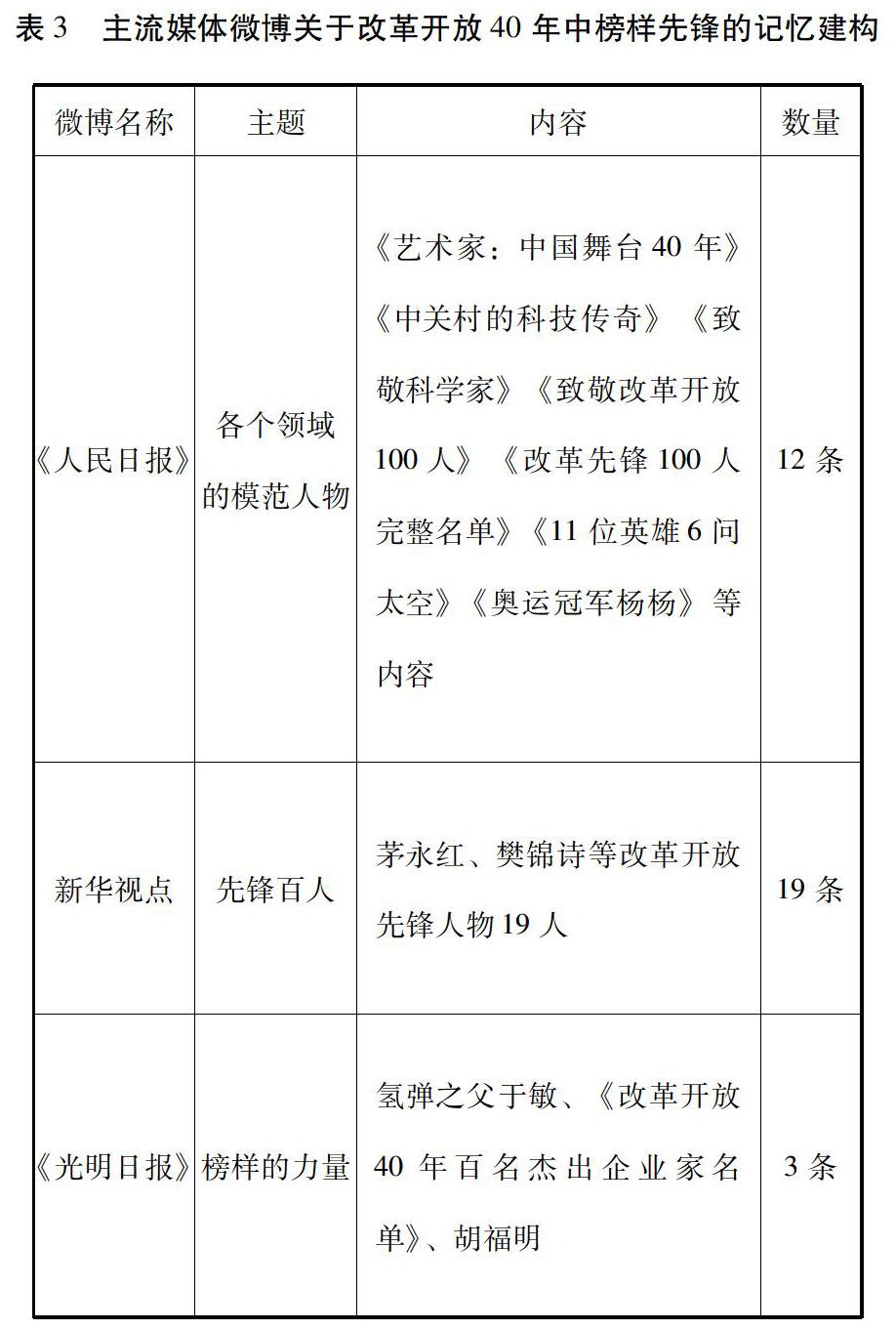

主流媒体微博在纪念改革开放40周年的发帖中,都涉及了对榜样先锋的致敬,表3总结的三个主流媒体微博对于榜样先锋集体记忆构建的主要文本对象是改革先锋100人,这100位代表是我国选出的各个领域在改革开放进程中对社会、人民作出突出贡献的杰出人物。构建榜样先锋的集体记忆,一方面也赋予英雄荣誉;另一方面也树立起中华民族甘于奉献的精神丰碑。主流媒体通过对100位先锋及杰出贡献人物事迹的再现,唤起受众心中的家国使命感,呼吁每一个社会成员锻造优秀的品格,追求卓越,争做引领时代发展的排头兵。

(四)砥砺前行的集体记忆

主流媒體微博纪念改革开放40周年,最主要的目标是要鼓舞当前社会继续弘扬奋斗精神,坚持深化改革,创造时代奇迹。表4中总结的三个主流媒体微博对于砥砺前行这一集体记忆的文本选择包含了领导人的讲话精神、报社时评和文章、相关纪念大会的视频。其中,习近平总书记对于改革开放的讲话是改革开放40周年集体记忆的核心,其他的社论和文章从国家层面、社会层面、个人层面阐述了改革开放40年以来取得的成绩和对未来的展望。习近平总书记讲话中最多提及的话语是“坚持”,“坚持深化改革”“坚持将改革开放进行到底”等,这些内容都塑造了改革开放40周年最具有实践意义的集体记忆——砥砺前行。

三、主流媒体微博建构改革开放40周年集体记忆的意涵

构建改革开放40周年的集体记忆主要有两方面的意义:一是唤起人民群众守望社会价值的信念——致敬历史、关注现实;二是激励社会各界奋勇前行的时代要求——坚定信心、继往开来。保罗·康纳顿认为“群体记忆的保存和传播会对社会产生重要的作用”,更有观点认为“离开社会记忆,将无法把握社会自我发展、自我完善的内在机制,无法真正理解历史必然性和规律性”[7] 。新闻媒介在当前的社会语境中,基于一定的历史事实,通过过去与现在主题共现的方式建构新闻框架,将有关集体记忆的文本呈现给受众。本文通过对三个主流媒体微博关于纪念改革开放40周年的发帖内容进行了分类归纳,总结出建构改革开放40周年的集体记忆的四个主题,研究发现,在新媒体平台上,主流媒体对集体记忆的建构遵循官方文本话语规范,多个角度书写了中国改革开放40年的伟大变化。从主流媒体微博文本的整体情况来看,虽有大量贴近群众的话题,关涉了个体命运的变化,但受众互动程度较低。在新媒体场域中,主流媒体不仅要在主题的选择上符合主流价值,还应通过情感共鸣引导受众进行价值认同。

参考文献:

[1] (法)莫里斯·哈布瓦赫著.毕然,郭金华译.论集体记忆[M].上海:上海人民出版社,2002:40.

[2] 孙峰.从集体记忆到社会记忆[D].华东师范大学,2008.

[3] 牛津.集体记忆理论研究的文献综述[J].群文天地,2012(22):247.

[4] 麻月婷.我国网络媒介中的抗战集体记忆建构研究[D].华中师范大学,2016.

[5] 陈振华.集体记忆研究的传播学取向[J].国际新闻界,2016,38(4):109-126.

[6] 胡百精.互联网与集体记忆构建[J].中国高校社会科学,2014(3):98-106+159.

[7] 孙德忠.重视开展社会记忆问题研究[J].哲学动态,2003(3).

[责任编辑:杨楚珺]