学习科学视野下生物学“研学课堂”的建构

2020-06-08邵绍元

邵绍元

摘要:在生物学课堂场域中,以“制作生态瓶”活动为例,遵循学习的本质和规律等学习科学原理,以关注学生前概念的“学”为基础,以基于生物学科本质的“研”为落脚点,以重要概念为基本架构,平衡事实性知识和概念性知识,通过互动交流与表达、基于项目和设计的科学实践,提升学生的生物学科核心素养。

关键词:学习科学;研学课堂;生态瓶

中图分类号:G633.91 文献标志码:B

1学习科学视野下研学课堂的内涵

研学课堂是教师和学生共同学习建构知识的生物学课堂场域。以关注学生前概念的“学”为基础,以重要概念为基本架构,以基于生物学科本质的“学”为落脚点,面向问题解决,平衡事实性知识和概念性知识,通过基于项目和设计的科学实践,在活动体验和理解性的研学过程中意义生成复杂的认知结构,发展学生的生物学学科核心素养。

2学习科学视野下研学课堂的建构

2.1研学课堂的前提条件:关注前概念

学习科学第一条原理表明,重视学生的原有经验,前概念是学习发生的前提条件。前概念是指学生在未正式学习生物学前所形成的对生命现象和规律的非本质认识和观点,具有其不确定性和模糊性。合理的前概念是建构生物学概念的基础,是研学课堂的生长点;错误的前概念具有隐蔽性和片面性,影响生物学概念的形成,是研学课堂的阻抗点。

经课前调查,发现学生错误的前概念有:

①由于日常生活经验,如马桶中或水沟里的水生活着许多细菌,建立了微生物与脏乱环境的必然连结,学生普遍认为微生物不利于生态瓶的维持,更难以想象特定微生物在生态瓶净化及稳定水质的可能性。

②学生普遍认为动物不是消费者,就是分解者。

③学生普遍认为,生态系统一定要有消费者等。

因此,教师及时准确调查前概念,研学前暴露前概念,设置疑问引发认知冲突,激起研学欲望,有利于研学策略的制定,提高研学的针对性和实效性。

2.2研学课堂的基本架构:精选重要概念

学习科学认为,专家型知识不是对事实的简单罗列,而是围绕着重要概念和原理组织起来的,专家解决问题是运用重要概念或“大观点”进行研判的过程。重要概念是生物學科中的关键内容、重要思想和关键能力,是组织研学课堂的载体。精选重要概念和原理,使其成为的研学课堂基本骨架。

如制作生态瓶活动前,大多数学生能意识到生态系统是由生物和环境组成,但并不清楚生态系统中各组成成分是如何组成,不能准确区分生产者、消费者和分解者。教师结合生物学课程标准和学情,精选重要概念为:生态系统由利用无机物制造有机物的生产者、直接或间接以绿色植物为食的消费者、分解动植物遗体的分解者等生物成分和非生物成分组成,各组成成分共存共荣、相克相生,通过物质循环和能量流动使生态系统成为统一体。

2.3研学课堂的必要条件:用事实性知识支撑重要概念

学习科学强调专家知识的概念性和原理性组织特征,丰富事实性知识利于理解和建构概念性知识。保持事实性知识和概念性知识的稳态,形成组织良好的知识结构,这是研学课堂发生的必要条件。建构研学课堂,在重要概念的框架下,丰富生物学事实,并从中抽象和概括,使概念自然地生长出来。

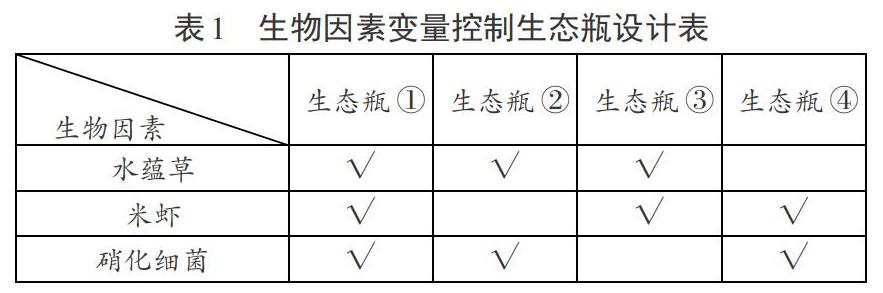

例如,学生对生物成分中的定义模糊,分别设计单一变量控制的生态瓶(表1)。学生长期观察生态瓶,发现三大生物因素的特征。

学生观察①有菌液和③无菌液的生态瓶,一周后发现①含菌液组能维持清澈,而③无菌液组第二周起微呈混浊,且瓶壁上附着大量微生物。学生通过观察,认同:微生物在生态系统中必要性,并不是所有微生物都造成脏乱环境,硝化细菌在生态瓶中不可或缺。学生的前概念受到观察结果的挑战。学生观察①有虾和②无虾的生态瓶,发现两生态瓶的水蕴草生活均良好,在此感性认识的基础上,以事实为依据,建构生态系统不一定需要消费者的概念,为重要概念提供支撑。

再如,在制作生态瓶的起初,各种颜色的米虾引起学生的注意。将水草和死虾分别放入两生态瓶中,观察到米虾既吃水草,又吃死虾,学生对米虾的食性产生感性认识,并根据米虾获取有机物的方式作大致区分为消费者和分解者。基于米虾在生态系统中扮演的双重角色的事实,学生得出“米虾既为消费者,又为分解者”的结论。丰富而典型的事实性知识,将重要概念形象化和直观可视化,提升重要概念的可理解性和精准性。

2.4研学课堂的必然要求:基于生物学科本质的科学探究

生物学科本质的集中表现为生物学科观,而学科观直接影响着教什么和怎么教。生物学科本质是生物学科的灵魂,是对进化思想和生态思想等生物学科思想方法的高度概括,源于生物学研究对象复杂性和研究方法的综合性。生态思想主要包括理解生物与环境整体性,自我调节实现的稳定性,生物与环境的发展协调性等。研学课堂要秉持正确的生物学科观,基于学科本质开展科学探究教学是引导学生研学的必然要求。研学课堂注重将研学置于具体的实践情境中,融入科学探究的方法,形成生物学特有思维方式。例如,在讨论光照对生态瓶影响的实验方案时,有学生提出方案设计者忽略室外复杂的环境(如气流、日夜温差、光照时间等)对生态瓶的影响,导致为操作一个变量反而衍生出更多变量。在多次讨论修正后,学生逐渐掌握控制单一变量的方法,进而形成严谨的科学态度。

2.5研学课堂的有效路径:基于项目和设计的科学实践

学习科学研究表明,基于项目和设计的学习最有效,如构思假设、项目设计方案、收集记录证据、形成暂时性结论以及评价反思等科学实践是研学课堂切实可行的有效路径。基于项目的科学实践融入科学的研究方法,寻求解决问题的方法与思路,使核心概念和原理融入项目中,从而使研学深入和有效。在基于设计的科学实践中,学生共享项目设计方法,征求意见,批判性地评价他人设计和考虑同伴的意见等,使研学具有具身性和社会性。

例如,“如何延长生态瓶的寿命”项目的科学实践过程具体为:

①小组讨论生态瓶可能的自变量;

②根据课前观察为例,说明单一变量的实验设计,设计实验记录表格;

③小组形成合理假说;

④通过实践材料模拟实验设计,教师协助判断是否符合假说;

⑤每组选择影响生态瓶维持稳态的条件,制作生态瓶;

⑥各组形成暂时性结论;

⑦根据结论尝试解释环境问题,并提出解决方案。

教师通过提示线索,协助学生,使学生在科学实践后产生一种拨开云雾见青天的成就感,进一步建构生态系统的各成分是相异相依,相互制约的统一整体的概念。

2.6研学课堂的深化:互动交流与表达

学习科学认为:学生对发展中的知识进行加工、组织和表达时,可以学得更好;互动交流与表达是学习最容易发生的环节;评价反馈是所有学习发生的重要条件,因而是最有效的。在运用学习科学原理进行研学的课堂上,学生的讨论、展示交流和表达占时较多,教师主要作用是引导和促进,将研学引向重要概念,促进学生对自己的想法和观点进行反思并达到条理化,从而促进复杂交流的延续和发展。

例如,在对解释①和③生态瓶现象差异的互动表达中,学生根据虾的排泄物含氮本质以及水质的关系,初步认同硝化细菌属于分解者。但有学生提出质疑:水质变化并不能成为鉴别分解者和生产者的主要依据,光合作用和硝化作用两者的共同点都是利用无机物的代谢合成有机物,并且和利用有机物分解成无机物的分解代谢截然不同,复杂交流把学生不断引向核心概念的深入理解,进一步建构了硝化细菌为自营生产者的概念。在互动交流与表达环节,学生关于硝化细菌在生态瓶中的作用以及地位的理解在互动交流中步步深入。通过互动交流与表达,学生的见解得以阐发,问题得以解决,思想得以融合,认识得以升华,是非得以明析,并认识到研学是不断深入的研究过程,逐渐形成进化的知识观。

遵循学习科学原理,通过“生态瓶的制作”系列活动,学生对生态系统重要概念的理解不断精进,向着专家型知识和结构不断发展,生态系统稳态生命观不断形成,在科学探究、科学思维中发展解决复杂问题的能力。