基于科学发展史的论证式教学设计研究

2020-06-08黄巍林松

黄巍 林松

1问题的提出:科学发展史与论证式教学的关系

1958年,英国哲学家图尔敏(Toulmin)提出了论证研究的经典模型。20世纪90年代开始,“知识推理”和“论证”被引入课堂,论证式教学应运而生。基于科学发展史的论证式教学能够让学生体验科学探究严谨的论证推理方式,学习科学家解决科学问题的思考方式和研究方法,运用生物学事实进行思维,利用实验证据和逻辑进行论证,是培养学生科学思维能力的有效手段。

2科学发展史论证式教学的课前准备

高中生物中很多知识的形成都经历了科学家漫长的探索历程,学生无法通过推理或实验探究获得,这就要求教师提供较多事实性资料,通过合理设计问题,引导学生自主建构概念。

2.1掌握学科知识的发展史

科学发展史的论证式教学设计,无论是以新的理论发现和概念构建过程作为论证的主题,还是将科学发展历程中的实验证据、演绎推理过程等作为教学的素材,都要求教师准确、全面掌握相关科学史内容。

2.1.1获取科学研究的原始资料

科学研究的原始资料包括科学家发表的原始论文、手稿、实验仪器设备、实验数据、照片等。原始资料可以确保教学内容的真实可靠,让学生在重温科学家的研究历程中,更深入地理解学科知识的发展起源和过程。

2.1.2关注科学研究的发展历程

科学理论的发展历程是新的实验证据不断累积的过程,是科学家不同观点之间不断质疑、推理和论证的过程。例如,在探究光合作用产生氧气来源的历程中,从范·尼尔提出设想,到希尔实验的部分印证,再到鲁宾、卡门的同位素示踪实验,才最终证明氧气全部来自于水。因此,教师在收集素材时不能只重视研究结果,更应关注知识形成的过程。

2.2建构论证式教学的模型

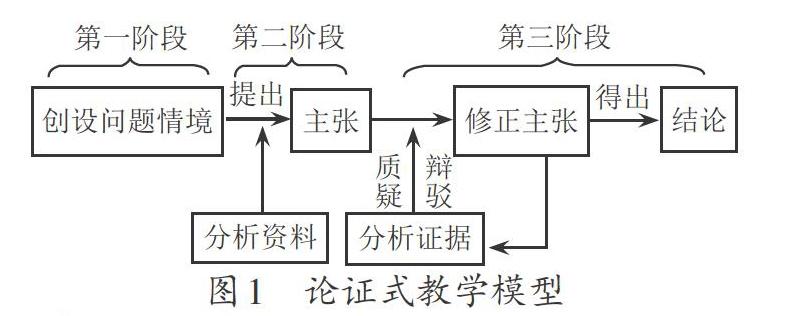

以图尔敏的经典论证模型为基础,建构基于科学发展史的论证式教学模型(图1)。该模型的第一阶段是“创设问题情境”,教师根据学生的前概念创设情境,在引发学生认知冲突的基础上,促进学生发现并提出问题。第二阶段是“分析资料一提出主张”,学生根据教师提供的科学史素材提出主张,即对问题的猜想、解释或假设。第三阶段是“分析证据一质疑辩驳一修正主张一得出结论”,学生通过小组合作学习的形式,分析科学家的研究过程和结果,以此为论据对之前提出的主张进行论证,在质疑、辩驳的过程中修正主张,还可以依据新的事实和证据反复修正,得出结论。

2.3基于论证的问题设计

论证式教学需要学生积极参与思考、探究和论证。教师应设计高质量的问题,让学生在解决问题时实现知识的自主建构,提升科学思维能力。教师在设计问题时,要注意:①教师可围绕科学研究的核心思想、关键步骤和价值意义等进行设计问题,问题要有一定的挑战性。②教师应基于提供给学生的科学史资料,提出问题,让学生在问题的引发下,从资料中获取证据对主张进行评估、辩驳、修正和完善。③在科学研究过程中,一个问题的解决不是研究的终结,往往还伴随着新问题的产生。因此,问题应有递进性,能引导学生持续、深入地探究,保持学习的动力与兴趣。④对同样的现象或研究结果,不同的科学家会有不同的解读。问题应能引发学生不同的见解,促进学生在争论中完成对知识的建构。⑤提出的问题应能引发学生思考,在思考的基础上产生疑问,进而提出问题,培养批判性思维和创新精神。

3“光合作用的探究历程”的论证式教学设计

“光合作用的探究历程”一节课,阐述了科学家探索光合作用过程和本质的漫长历程,笔者围绕三个核心概念创设问题情境,引导学生基于教师提供的事实和证据,运用科学论证推理的方法,分析和体验科学家对光合作用的探索历程,让学生逐步自主建构概念,从而突破教学难点。

3.1“光反应和暗反应的发现”的论证式教学具体步骤

3.1.1创设问题情境

教师提出问题:光合作用一定要在光照下进行吗?

3.1.2分析资料,提出主张

教师提供资料1:1771年,普利斯特利证实“植物能够更新空气”。1779年,英格豪斯发现:只有在光照下“植物更新空气”才能成功。

学生分组讨论,提出主张:光合作用需要光照。

3.1.3分析证据,修正主张

教师提供资料2:20世纪初,布莱克曼研究了多因素对光合作用的影响。他发现,光照强度较低时,光合作用的主要限制因素是“光照强度”,而在较高光照强度下,则为“温度”和“CO2浓度”。

学生分组讨论,在教师的引导下,通过质疑和辩驳,发现:如果光合作用反应的全过程都需要光照,则在不同光照强度下,光照强度应该都是光合作用的主要限制因素。但在较高的光照强度下,光照强度的增强并不能使光合作用速率进一步提高,主要限制因素变为温度和CO2浓度。学生从而修正主张:光合作用可能存在需要光和不需要光的两个反应阶段。

3.1.4分析证据,验证主张,得出结论

教师提供资料3:德国科学家瓦伯格用小球藻进行闪光试验,每组处理总时长均为135s。A组先光照后黑暗,时间各67.5s;B组先光照后黑暗,光暗交替处理,时间各7.5s;C组先光照后黑暗,光暗交替处理,时间各3.75s:D组光照时间为135s。四组的光合作用产物的相对含量分别为50%、70%、94%、100%。并提出问题,促进学生思考:①同样光照时间内,哪组植物合成的有机物最多?②单位光照时间内,为何光暗交替的C組比一直光照的D组光合作用的产物更多?③A、B、c三组结果比较,光照交替的频率越高,产物越多,这说明什么?

学生分析资料,讨论后发现:单位光照时间内,光暗交替的C组比一直光照的D组所产生的光合作用的产物更多,说明植物在黑暗时仍能进行光合作用,这意味着光合作用反应中确实存在需要光和不需要光的两个反应阶段,即“光反应”和“暗反应”。光照交替的频率越高,产物越多,说明当失去光照的支持时,光合作用不能维持太长时间,说明两个反应之间存在联系,暗反应的进行需要光反应为其提供支持。

3.1.5得出结论

学生根据分析瓦伯格的实验结果,得出结论:光合作用存在“光反应”和“暗反应”不同阶段。

3.2“探究光合作用产物中氧气来源”的论证式教学具体步骤

3.2.1创设问题情境

教师提出问题:光合作用的反应物中H2O和CO2均含有O,产物中的O2来源是H2O,还是CO2?或者二者兼有?

3.2.2分析资料,提出主张

教师提供资料1:因为气体间更易转化,19世纪末的科学家普遍认为,CO2在光的作用下被分解为CO和O2。

学生分析资料,提出主张:O2来自于同为气体的CO2。

3.2.3分析证据,修正主张

教师提供资料2:范·尼尔通过实验得出紫硫细菌合成有机物的反应式,从氧化还原的角度出发,与高等植物的光合作用进行比较研究。

根据资料,教师提出问题:①紫硫细菌的这个反应是光合作用吗?为什么?②两个反应式有什么异同点?③比较研究的结果,对探究氧气来源有何启示?

教师引导学生分析资料,进行质疑和辩驳。有的学生认为“紫硫细菌的这个反应是光合作用,因为利用光能将CO2合成有机物”;有的学生认为“该反应不是光合作用,因为没有产生O2”。教师引导学生进一步进行比较,发现:两个反应都利用光能将CO2合成有机物,但高等植物和紫硫细菌反应产物中分别有O2和S,紫硫细菌反应产物中的S明显来自H2S,通过类比推理,可以推测光合作用产生的O2来自于H2O,而非CO2。学生修正主张:O2可能来自于H2O。

3.2.4分析证据,验证主张

教师提供资料3:英国化学家希尔在一个密闭的装置中加入离体叶绿体的悬浮液和高铁盐,并进行抽真空处理,在光照下,该实验装置中产生了O2。并提出问题:①希尔的实验结果可以得出什么结论?②该实验中没有产生糖,若通入CO2后重复实验,就可以产生糖,说明什么?③希尔实验是否能够证明O2只来自H2O7

学生分析资料,通过质疑和辩驳,发现:①在抽真空处理后,装置中没有CO2,在光照下能产生O2,说明光合作用产生的O2来自于H2O;②希尔实验中水光解产生O2和利用CO2产生糖应该是两个不同的过程,再一次为光合作用存在着需要光的光反应阶段和不需要光的暗反应阶段提供了有力证据;③该实验只能证明O2有来自H2O,但是O2可能也来源于CO2。教师引导学生继续思考:什么方法可以更加直接地证明氧气的来源?请学生阅读并分析以下资料。

教师提供资料4:美国科学家鲁宾、卡门利用3组含有不同比例同位素18O的水和碳酸氢盐分别培养小球藻,光照相同时间后,检测产生的氧气中含18O的比率与水中含18O的比例基本相同。

学生分析资料,根据鲁宾、卡门的实验结果,验证主张:O2全部来源于H2O。

3.2.5得出结论

学生得出结论:在关于氧气来源的探究历程中,科学家们综合运用了生物学、物理学和化学的研究方法、成果,通过实验证据累积,证明了光合作用产生的氧气全部来自于水。

教学流程归纳为如图3所示。

3.3“探究碳同化途径”的论证式教学具体步骤

3.3.1创设问题情境

教师提出问题:1785年科学家明确光合作用吸收CO2,1864年萨克斯证明光合作用产物中有淀粉。那么,CO2是如何转化为有机物的?

3.3.2分析资料,提出主张

教师提供资料1:卡尔文将培养出来的多组小球藻置于密闭容器中,注入14CO2,每隔一段时间(如0.5s、5s、30s),将小球藻浸入热乙醇中杀死并提取研磨液,分离、鉴定其中全部含14C的标记物。同化时间设定5s时C3(三碳化合物)、C5(五碳化合物)和葡萄糖稳定地显现,把时间缩N o.5s时,C3是第一个显现的稳定产物。

学生分组讨论、分析,发现:“同化时间越长,能检测到含“C的稳定产物就越多,新出现的产物应该是光合作用反应中较晚产生的物质,由此就可以确定含14C有机物出现的时间顺序。C3是第一个显现的稳定产物,因此C3是光合作用反应中由CO2转化形成的第一种物质。从而提出主张:CO2→C3→C5;CO2→C3→(CH2O)。

3.3.3分析证据,修正主张

4总结:基于科学发展史的论证式教学的教育价值

培养学生的生物学学科核心素养是生物学教学的重要目标。让学生学会在真实情境中发现和提出问题,并运用所学知识分析、解决问题,是落实学科核心素养的重要途径。科学发展史呈现了知识形成的完整過程,蕴含着丰富的学科思维,是真实情境的重要来源。

新的科学理论的建立往往是在原有理论(观念)与新信息(证据)之间引发的认知冲突中,经过质疑、推理和论证等认知过程形成的。论证式教学将科学理论建立过程的论证活动迁移到课堂中,相对于传统教学模式中教师的直接讲授,论证式教学更加注重让学生在依据事实和证据对原有理论(观念)进行辩驳、修正的过程中自主构建核心概念,让学习知识和提升思维有机融合,能够有效提升学生的科学思维能力。