何天行《<楚辞>作于汉代考》综评

2020-06-08钟兴永

钟兴永

(湖南理工学院期刊社,湖南岳阳 414006)

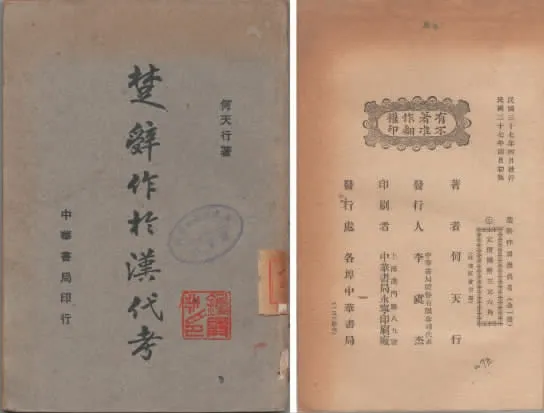

民国时期,关于屈原与《楚辞》的历史存在,便有不同声音。五四运动前,四川学者廖季平(1890-1965)便质疑屈原的真实性。1922 年,胡适(1891-1962)发表《读楚辞》,认为屈原是“箭垛式”人物。屈原只是民间流传的神话故事和英雄传说,这是箭。《楚辞》属于集体创作,后人却将其著作权归于“箭垛”屈原。然而,以一部专著的形式,系统地进行文献考证,否定屈原其人,否定屈原是《楚辞》的作者,要算何天行(1913-1986)了。何天行,字摩什,杭州人。1948 年,中华书局出版了他的《<楚辞>作于汉代考》(图1),并得到了蔡元培、顾颉刚“二先生勖勉之”。梁启超看了此著后,认为“畴昔不认为史迹者,今则认之,畴昔认为史迹者,今或不认。举从前弃置散佚之迹,钩稽而比观之,其夙所因袭者,则重加鉴别,以估定其价值,如此则史学立于真的基础之上,而推论之功,乃不致枉施也。”[1]序1在该书中,何天行列出了14 个证据,证明《楚辞》的作者是淮南王刘安,后经刘向(约前77-前6 年)、刘歆(前50-公元23年)父子篡改,托名屈原。何天行的结论是:《楚辞》实为汉代学者托伪之作,同时也否定《史记·屈原贾生列传》的真实性,否定贾谊《吊屈原赋》的真实性,否定屈原存在的真实性。

一、关于《楚辞》的起源

何天行认为,对于《楚辞》意义的阐释,以宋人黄伯思(1079-1118)说得最好:“屈宋诸骚,皆书楚语,作楚声,纪楚地,名楚物,故可谓之楚辞。若‘些’‘只’‘羌’‘蹇’‘纷’‘侘傺’者,楚语也;悲壮、顿挫或韻或否者楚声也;沅、湘江、澧、修门、夏首者,楚地也;‘兰苣’‘荃荪’‘蕙若’‘芷蘅’者,楚物也。”可见,“《楚辞》无疑是以楚语、楚声所构成的一种文学作品。”[1]1“楚辞”的产生和《楚辞》编定成书,是两回事,即《楚辞》并非成书以后的专称。“楚辞”这个名词,在班固(公元32-92 年)以前便已成立了。

图1 何天行著《<楚辞>作于汉代考》封面与版权页

“楚辞”是秦汉时代楚地一带的诗歌。当西历纪元前五世纪时,南方的楚人逐渐扩张,开拓了中国南部的疆域,并伸展其势力于早就由殷人开拓出的长江北部。北方周人的地位,几乎全被楚人所替代了。至楚人的汉高祖平定中国时,不但长江流域全入楚人的版图,而且一直扩展到黄河流域。这时期所产生的以楚人的语言文字所写的诗歌辞赋,就是“楚辞”的起源。《楚辞》,其实是汉代辞赋的总称,决不是春秋战国时的作品。

何天行认为,西汉是楚声风靡的时期。从秦末项羽(前232-前202)作《垓下歌》,士兵亦好为“楚声”,已开“楚声”风靡之先。汉初刘邦(前256-前195)还沛时所作《大风歌》以及一般卿相的模拟之作,“楚调歌诗”差不多成为这时期文学的唯一特点。由于代表楚人的政治势力的扩张和帝王及贵族的嗜好,策源于江淮流域的楚声,就随着流行于黄河流域。不但汉初的诗歌大都属于楚声,便是较后的乐府诗歌,亦多属“楚声”“楚辞”的范围。《汉志》中有“言楚辞徵九江,被公诵读”。《王褒传》所载的《甘泉赋》和《洞簫颂》,亦可令后宫诵读。由此可见,“楚辞”和赋,显然是一物的异名,并不是指着哪一部编写的专书。这种在西汉时被“好楚声”的帝王所“俳优畜之”的辞赋家,也便是《汉志》所称“登高能赋,可以为大夫”的人。

那么,用“楚辞”作为专书的名称者,似乎始于刘向(前77-前6)。王逸《楚辞章句》(约成书于安帝元初四年,公元117 年许)叙云:“逮至刘向,典校经书,分《楚辞》为十六卷。”陈振孙(约公元1183 年-?)《直齐书录解题》说:“余按《楚辞》,刘向所集,王逸所注。”纪昀(1724-1805)《四库题要》:“屈宋诸赋,定名《楚辞》,自刘向始也。”

二、关于《楚辞》的传说

何天行认为,从战国末年到汉代,凡是这时期的文献中,既没有关于“楚辞”的传说,也没有提到《离骚》或《九歌》等篇的记载。至于《招魂》《九辩》以下几篇,尤都是汉人所作。至东汉时,发现刘向《新序》和他所集的《楚辞》,又发现《史记·屈原贾生列传》,于是传说中的“楚辞”的作者与作品,方才有了系统的连贯。

贾谊(前200-前168 年)《吊屈原赋》,最早见于《史记·屈原贾生列传》及《前汉书》本传。《惜誓》,最早见于王逸《楚辞章句》。它们之间语句有很多雷同或模拟之处。如均有“所贵圣人之神德兮,远浊世而自藏书”;“使麒麟可係而羁兮,岂去异夫牛羊?”两篇中既有全同或雷同的地方,而且又都用“已矣哉”一“谇语”收尾,说明其中有一篇属蹈袭。

对于《惜誓》,王逸认为作者“或曰贾谊”,又说“疑不能用”。《惜誓》中有一句“惜余年老而日衰兮,岁忽忽而不返。”实际上贾谊死时尚不到32岁,是断不会说“余年老”的,而且通篇也与屈原的事迹无涉。《惜誓》或许是西汉末年的伪托,这也是楚辞体的《吊屈原赋》中不见有《惜誓》之因。又及,《史记·秦始皇本纪》和《陈涉世家》,都采取贾谊《过秦论》原文。《过秦论》见于《贾谊新书》首篇,是书中并没有屈原故事,但对怀王入秦一事却记述甚祥,这也正是东汉以前尚无屈原之明证,说明《吊屈原赋》,一定是与《史记·屈原贾生列传》同时发现的。

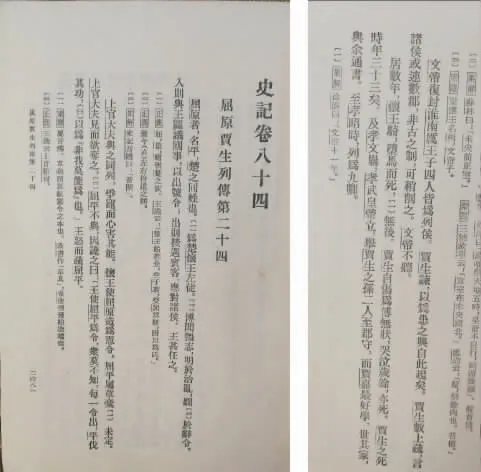

《史记·屈原贾生列传》系屈原传说最重要的资料,何天行认为有许多疑点(图2)。胡适《读楚辞》说:“史记不很可靠,而《史记·屈原贾生列传》尤其不可靠。传末有‘及孝文(前179-前157 年在位)崩,孝武皇帝(前140-前87 年在位)立,举贾生之孙二人至郡守,而贾嘉最好学,世其家,与余通书,至孝昭时,列为九卿。’司马迁(约前145-前90)死于汉武帝征和三年(前90 年),怎么能知道孝昭(前86-前74 年在位)的谥法?一可疑也;孝文之后为景帝(前156-前141 年在位),如何说及孝文崩,孝武皇帝立?二可疑。”[1]12说明作者当系孝昭后之人,有后人撰续的可能。如果说是增补的,那么增补者不会不知太史公卒于什么年代。《史记·屈原贾生列传》中为什么还对已死的作者(太史公)说“而贾嘉最好学……的话了,”并且这段话并无增补的必要。刘知几《史通·正史篇》说:“《史记》所书年止,汉武太初(前104-前101年)以后,缺而不录。其后刘向、向子歆……等(十六人)相继撰续,迄于哀平间,犹名《史记》。”

图2 《史记·屈原贾生列传》的两个常识错误

何天行认为《史记·屈原贾生列传》不是太史公所作。

第一,所载楚怀王(?-前296 年)时事与《楚世家》多有不合。而且,既然在《史记·屈原贾生列传》中记载屈原有这么显赫的家世和功业地位,为什么在《史记·楚世家》中避而不谈屈原?

第二,《史记·屈原贾生列传》中“王使屈平为令……每一令出,平伐其功曰,以为‘非我莫能为也’。王怒而疏屈平。”这里,“曰”“以为”意重复了。《史记》用字极严,不至于将二者的对话混而为一,互相矛盾。

第三,梁玉绳(1744-1792)《史记志疑》道:“太史公言《离骚》作于怀王之时也,(屈)原始见疏而作。《离骚》之文,斥刺子兰,宜在怀王末年,顷襄王世。按‘虽流放’至‘豈足福哉’,似疑在顷襄王怒而迁之后。”

第四,根据刘知几《史通·采撰篇》云“马迁《史记》采《世本》《国语》《战国策》《楚汉春秋》,至班固《汉书》则全同太史,自太初以后,又杂引刘氏《新序》《说苑·七略》之辞。”据核对,《史记·屈原贾生列传》自“屈平既绌”以下,其后秦欲伐齐,“复释去张仪”一大段,完全采取《战国策》《秦策》与《楚策》的原文,而且词句上有不少还一字未改。虽然,《战国策》《楚策》所载秦楚的交涉很详细,说到了张仪、楚王、陈轸、靳尚,甚至怀王的宠姬郑袖,但是,从头到尾却没有提及屈原。在这些书中,甚至连屈原的影子都没有。因此,《史记·屈原贾生列传》不是太史公的手笔。屈原传说以及西汉时凡有关于屈原传说的楚辞体的作品,大都是在刘向裒集《楚辞》才发生的。

三、关于《离骚》的作者

何天行认为,《离骚》的真正作者是西汉淮南王刘安(前179-前122 年),他是汉高祖刘邦之孙。他一生好读书,好作文,才思敏捷,作《离骚赋》奉献汉武帝(前156-前87 年)。《前汉书》《史记》本传载“武帝建元二年(前139 年),淮南王入朝。”这时刘安已四十二三岁了,故他在《离骚赋》中说“老冉冉之将至兮,恐修名之不立”。可以认为,《离骚》就是这时候的作品。文献记载主要有:

第一,荀悦(148-209)《前汉纪·孝武皇帝纪》载:元狩元年(前122 年)“十一月,淮南王安,衡山王赐谋反,诛之。安好读书,招致宾客方术之士数千人,作《内书》二十一篇,外书甚众,又有中书八卷,言神仙黄白之事,上以安属诸父,甚尊重之。初,安朝,上使作《离骚赋》,旦受诏,食时毕上。”刘安当廷而作《离骚赋》,可见其才识确有过人之处,亦足见离骚体在当时确系文化主流。荀悦系东汉末汉献帝(181-234)时期人士,是当时著名的政论家和史学家。

第二,《太平御览》一百五十《皇亲部》:“初,安入朝,献所作《内篇》,新出,上爱秘之,使为《离骚赋》,旦受诏,食时上”。

第三,高诱(约公元180 年前后在世)《淮南子叙目》:“淮南王名安,厉王长子也……初,安为辩达,善属文,皇帝为从父,数上书,召见,孝武皇帝甚重之,诏使为《离骚赋》,自旦受诏,日早食已,上爱秘之。天下方术之士,多往归焉。”[1]21实际上,同样的古籍记载还有很多,如《前汉书·淮南王刘安传》等。这些信息反映出一个基本事实,刘安创作了《离骚赋》。司马光《资治通鉴》之所以不载入屈原的传说,也不载入《离骚》,说明司马光亦有所怀疑其真实性。

第四,《淮南子》是西汉非常重要的散文著作,其中诸如“推其志,非能贪富贵之位,不便侈靡之乐”“与日月争光”“博闻强志,口辩辞给,人智之美也”“被发优游”等名句,均被《史记·屈原贾生列传》揽入,令屈原显示出臆造的痕迹。可以说,一部《淮南子》中的历史和故事神话,正是创作《离骚》的素料。

那么是谁将《离骚赋》的作者替换为屈原的呢?就是刘向抑或刘歆。他为什么要这样做?

第一,刘向系汉朝宗室,一生屡次“谏忠被馋”,与传说中楚国的宗室屈原处境相似。《汉书》说:“宣帝时,向拜为郎中,迁散骑谏大夫,元帝时,更生(即刘向)与萧望之、周堪等‘患外戚许、史在位放纵,议欲罢之,遂为许、史等所谮愬免官’,其年,上复诏徵更生等,更生使其外亲上变事,请退弘恭、石显等,以章蔽善之罪,恭、显疑为更生所为,遂逮于狱。是时周堪及张猛大见信用,更生几已得复进,乃上书直谏,而为恭、显等所怨忌……乃著《疾馋》《摘要》《救危》及《世颂》凡八篇,依与古事,悼已及同类也,遂废十余年”。此亦与屈平相似。“其后成帝即位,显等伏辜,更生乃复进用,更名为向,是时外戚专权,向复上书直谏,书奏,上甚感其言,而不能纵其计……前后三十余年……卒后十三岁而王氏代汉。”等等记载,均与《史记·屈原贾生列传》大体相仿。

第二,汉成帝(前51-前7 年)时,刘向校书于天禄阁,内藏一切文献,他均有批改之便,而且当时书籍的传播,多在士大夫与贵族之间。刘向则借机以忠臣屈原作为“讚贤以辅志”的寄托。不过刘向本传中有“卒后十三岁而王氏代汉”之句,他不可能预料自己死后的变迁,说明也有刘歆改编的可能。

在刘向所作《说苑》中,有关于屈原事迹较翔实的记载,在《史记·屈原贾生列传》中,大都采用《说苑》中的消息。或者说,“其实并没有屈原这个人,从刘向篡集《说苑》以后,《史记》中才有这一篇《史记·屈原贾生列传》。”刘歆则“乘父向既没,独任校书,无人知秘府之籍,而得借秘书而行其伪。”[1]27康有为《新学伪经考》卷二说:“《离骚》……盖战国多杂说,史迁所谓言不雅驯者,歆入之于《左传》,并篡之于《史记》耳……但恐歆校诗赋,并《离骚》,亦歆所篡入。”

第三,何天行认为,《九叹》第十三,实为刘向的作品,《哀时命》第十四、《惜誓》第十五、《大招》第十六、《九思》第十七等作品,“大约是王逸加上的。”“刘向在西汉末已死,因疑《楚辞》的汇集成书,亦未必出于刘向之手。”再说,“依王逸的系统而论,将《离骚》列前,《九章》列后,那末,《怀沙》之后,不应再《思美人》;《橘颂》之前,亦不应先《惜往日》。王逸章句的颠倒错乱,不但肆逞臆断,简直是将《楚辞》的本来面目也抹杀了。”[1]7

笔者认为,既然离骚体系西汉主流文体,离骚赋自然不止一个版本,刘安所作《离骚赋》与战国时期屈原所作《离骚》多异。而且,刘安之所以能在一顿饭的功夫,创作出《离骚赋》,除了他的博闻强记外,或许对早已存在的屈原版《离骚》烂熟于心,略加加工,信手拈来。刘知几说“《离骚》为自序之祖”;朱可亭、王逊直《楚辞评注》亦说:“《离骚》……先叙世家,遂为千古纪传之祖。”从意境上考量,刘安所作《离骚赋》,实为最早的对屈原及其《离骚》作高度评价的著作。他也赞誉《离骚》“与日月争光可也”。故班固《后汉书·艺文志》说:“孝武恢廓道训,使淮南王(刘)安作《离骚经章句》。”又说:“原死之后,秦果灭楚,其辞为众贤所悼悲,故传于后”。南北朝时期梁代文史学家刘勰《文心雕龙辨·骚篇》说:“不有屈原,岂见《离骚》?”

四、关于《离骚》的内容

何天行认为,从《离骚》的内容考察,并非屈原所作。

第一,从《离骚》首段中“惟庚寅吾以降”句可推论,屈原系楚臣,历法应该用殷正,不应该用夏正,这与屈原所处时代不合。相反,淮南王所用的历法,正好是夏正。“汉按秦建亥为正,皆以夏正言之。”

第二,《离骚》中有“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”等句,“篇中曰好修;曰前修;曰修初服;曰信修。修字凡十一见,首尾照应,眉目了然。”为什么在《离骚》中出现这么多次“修”字?高诱《淮南子·叙目》云:“安以父讳长,故其所著,诸长字皆曰修。”[1]36仅有四处只能用“长”字,否则词不达意,亦不顺口。

笔者认为,《离骚》中,“修”字共出现十八次。其中,“修能”“修保”“修女夸”“复修”“信修”“蹇修”各一次,“前修”二次,“灵修”三次,“修远”三次,“好修”四次。说“修”字为讳“长”而更改,甚为牵强。一则,讳字应是全篇讳,《离骚》中也有“长”字,“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,若为避讳,不用“修”,可用其他字替代啊。二则,篇中许多辞句若用“长”字还原,则更加词不达意,更加不顺口。如“老冉冉其将至兮,恐修名之不立”,“謇吾法夫前修兮,非世俗之所服”等等,若“还原”为“长名之不立”,“前长兮”,便觉不妥。三则,《离骚》中用“修”字,各有意韵,有的可理解为修饰;有的可理解为美好、美善;有的可理解为培植、增进;有的可理解为贤人、圣人,“灵修”,便是专指楚地神界的圣者。当然也有的可理解为长。

第三,《离骚》中多香草,是因为淮南王好神仙黄白之术,故凡可制药成仙的草木如菊、芝、兰蓀荃、芷苣、杜蘅等,在《离骚》中频频出现,当然亦非限于香草。这些,是“道家多用来香浴”的。可以说,《离骚》中的香草与美人,并不是指怀王和忠臣,而是对于神仙的憧憬。故魏文帝《与钟繇书》说:“九月律中无射,言群本百草,无有射地而生,惟芳菊纷然独荣,非含乾坤之纯和,体芳芬之淑气,孰能如此?故屈平悲冉冉之将老思餐秋菊之落英,辅体延年,莫斯之贵,谨奉一束,以助彭祖之术。”显然,一面求长生,一面决意投水自沉,放在屈原身上,很是矛盾。《离骚》中的神仙观,自有背景。即若从淮南王的背景去考量,便顺理成章了。因为对于神仙的思想,战国时期还只有邹衍阴阳家的世界观,即中国之外还有“九州”。战国以后,经过道家方士的渲染,便有了海上神山一类神话。到汉武帝时代则完全变成迷信了。“淮南王,好长生,服食炼气读仙经……”,便可坐证。再从这些香草的来源考察。郭璞《穆天子传》卷二有“汉武帝取外国香草美菜,种之中国”之注,(晋)谯国、嵇含《南国草木状》:“桂出合浦……交趾置桂园……南越交趾,植物有四裔,最为奇。周秦以前无称焉。自汉武帝开拓封疆,搜救珍异,取其尤者充贡,中州之人,或味其状。”从交通史考察,合浦、交趾等,至秦汉后始有交通,百粤于秦时被征服,汉武帝时才平定西南夷,印度东岸诸国,至汉时才有往来。桂及茵桂等,正是斯时传入才“或味其状”。《离骚》中描写的桂、茵桂与诸多香草,战国时期是不会这些称谓的。

第四,《离骚》“既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居”,旧注认为彭咸即彭祖,殷之贤大夫矣,投水而死,故屈原效仿之。但是,《论语》说:“彭祖历虞夏至商,年七百岁。”《世本》说“彭铿在夏为守藏吏,在周为柱下吏,年八百岁。”所有的旧文献都没有彭祖投水的指向,这样就可以反证《离骚》的作者不是投水而死了。陈振孙引林渭起《龙冈楚辞说》道:“其推屈子不死于汨罗……以为《离骚》一篇,辞虽哀痛,而意则宏放,与夫直情径行,勇于踣河者,不可同日语。其兴寄高远……皆寓言也,世儒乃以为实者,何哉?”[1]40其实《离骚》中一再提及的“巫咸”“彭咸”,只是理想人物,首见于《山海经》《淮南子》。如《淮南子·大荒西经》:“大荒之中……有灵山,巫咸,巫即巫盼、巫彭、巫姑、巫真、巫体、巫抵、巫谢、巫罗,十巫从此升降”;《海外西经》:“女子国在巫咸北,女子居,水周之。”这就说明,《离骚》中所谓的彭咸,原本就是两个巫神,也非殷代大夫。若站在“好神仙黄白之术”的淮南王的立场去品读《离骚》,就不难洞悉这种神游的思想境界了。

据统计,《离骚》中的传说与神话,见于《墨子》五条;见于《庄子》十一条;见于《荀子》八条;见于《老子》十一条;见于《管子》九条;见于《韩非子》九条;见于《吕氏春秋》十八条;见于《晏子春秋》二条;见于《山海经》二十条;见于《淮南子》三十条;见于《列子》五条;见于《穆天子传》八条。《离骚》中的神话和传说,大部分都见于秦代以后的文献。

五、《离骚》与《淮南子》内容切合表例

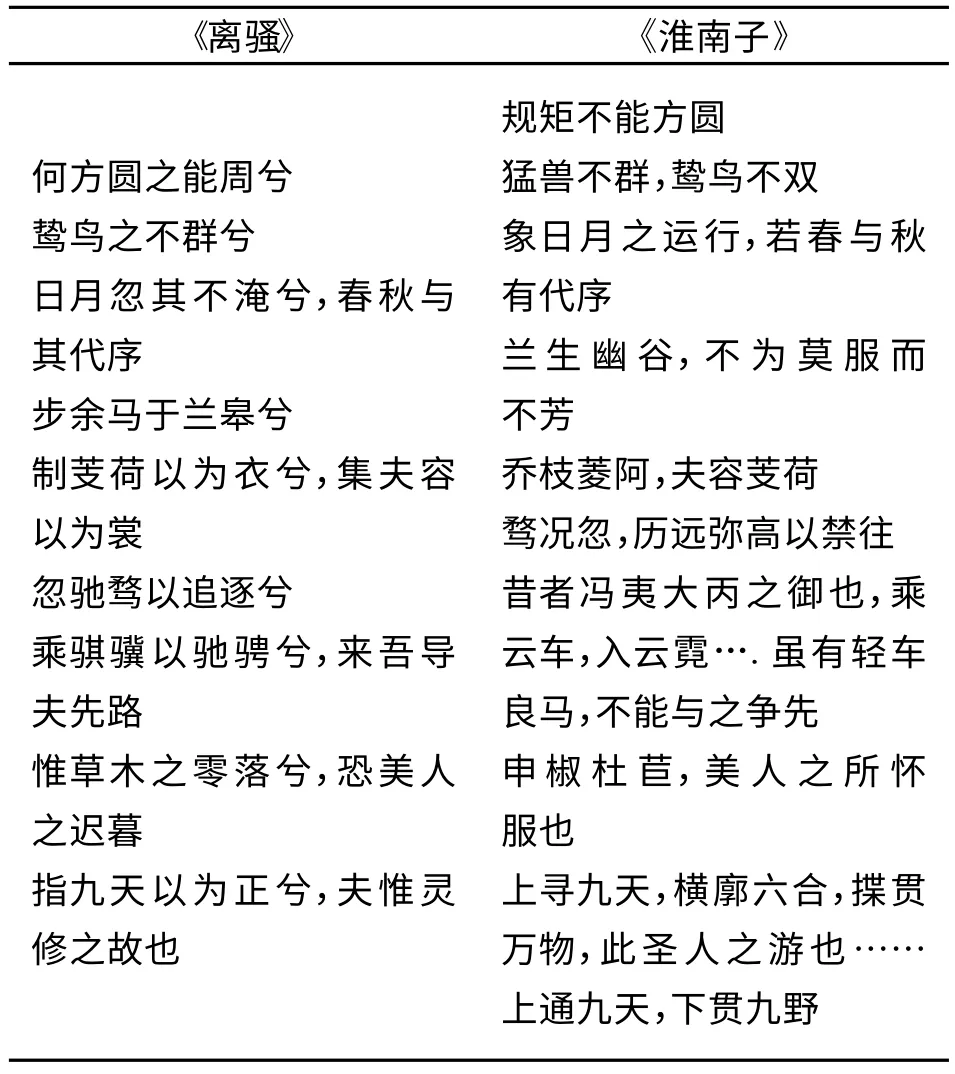

表1 《离骚》与《淮南子》雷同或相似处

从表1 可知,因《淮南子》的总编是淮南王刘安。刘安又作了《离骚赋》,有雷同相似之处,也极有可能。只是因《离骚》是辞赋韵文体,《淮南子》是散文体,在辞句上并未完全吻合。

六、《<楚辞>作于汉代考》断想

何天行《<楚辞>作于汉代考》出版后,在学术界有一定影响。他列举的十四项证据,亦不无道理,说明屈原的故事和《楚辞》,包括《史记·屈原贾生列传》,确实存在加工或篡改的可能。刘安信鬼神,正合汉武帝胃口。是故,刘安作《离骚赋》,上炼丹术,帝秘藏书之。然而,仅凭此而坐实屈原不存在,屈原的《楚辞》不存在,贾谊《屈原赋》不存在,《史记·屈原贾生列传》不存在,尚不足以服众。

何天行自幼熟读古文,背诵诗词,曾就读于复旦大学中文系,有开阔的文学视野,他对考古有极大兴趣,曾发表了很有影响的考古学论文。但是,他在历史学领域并无大建树。所以,《<楚辞>作于汉代考》仅停留于文献思考和文学臆断。不见有考古成果,不见有历史分析。只是通过《楚辞》的字面比对,列出十四条理由,否定屈原的存在,否定《楚辞》属于屈原,确失偏颇。例如,他认为秦汉前对于神仙的思想,战国时期还只有邹衍阴阳家的世界观,即中国之外还有“九州”。殊不知800年楚国,对神的信仰,早已根深蒂固。古代绝大部分神话故事,实际上都产生于楚域。特别是对于巫术,早已在民间安家落户。秦统一后,曾上过方术士当的始皇帝,下令杀方士人,烧方士书,说明中国的神仙风俗由来已久,泛滥成灾,以至威胁国家,怎么能说春秋战国没有神仙思想呢?与何天行同时代的学者沈德鸿《楚辞选读》(该书1937 年由商务印书馆出版,1947 年再版)却有相异的观点:“中华古国,神话也曾为文学的源泉,从几个天才的手里发展成了纯文艺作品,而为后人所楷式,这便是数千年来艳称的《楚辞》了。”《楚辞》的来源,“却非北方文学的《诗经》,而是中国的神话。”“何以中国神话独成为中国南方文学的源泉呢?依我看来,可有两种解释:一是北中国并没有产生伟大美丽的神话;二是北方人太过‘崇实’,对于神话不感深厚的兴味,故一入历史时期,原始信仰失坠以后,神话亦即销(消)歇,而性质迥异的南方人,则保存古来的神话,直至战国而成为文学的源泉。只看现在我们所有的包含神话材料最丰富的古籍,都是南方人的著作,便可恍然。”

又如,何天行列举的证据,是以《楚辞》非屈原所作为前提去搜寻的,而对于适合战国国情民俗的辞句,却避而不论。以称谓论,《楚辞》中的“朕”字,屈原可以自称,切合了战国的政治气候,而汉以后,却不行了,就是大逆不道。

要承认,在先秦典籍中,还没有发现屈原存在的蛛丝马迹,也没有发现《楚辞》的蛛丝马迹,确实还需要新的考古和文献发现。其原因,一是屈原其人,在楚国即将灭亡时期,是作为楚国政坛反面人物流放的,故不载于史。特别是在战乱中,像记载鲁国编年体《左传》的楚式“左传”,流失殆尽,只留下了口耳相传的屈原和《楚辞》等碎片史料于民间。刘安虽长期生活在长安,却对楚史有极大兴趣,对“楚辞”有极大兴趣,也切合了汉代“尚楚”的文化心态,他能写出《离骚赋》,亦就顺理成章了。如果要有结论的话,那就是,刘安记忆了《楚辞》,加工流传了《楚辞》,专利是屈原的。二是,秦楚长期交恶,秦统一后,有“去楚化”的文化氛围,大量的方士书、文化典籍被焚烧,且楚书尤甚。屈原曾系坚定抗秦派。所以,秦“去屈原化”,亦是顺理成章的。这就是秦汉后不见屈原痕迹的历史致因。

秦亡汉兴,痛恨暴秦和“去秦化”的文化氛围随之而起。汉人树抗秦英雄屈原为立楚代言人,系汉楚文化自信的体现。应该说,捡拾口耳相传的屈原故事,整理《楚辞》,都是在汉代完成的。所以,屈原故事和《楚辞》,有汉代文化痕迹,也就不足为奇了。