髡残黄山之行的时间考订—兼论其成熟风格的形成

2020-06-08漆澜

◇ 漆澜

一、髡残黄山之行的时间考订

顺治十一年(1654),髡残(石溪)从湖南来到南京,驻锡于长干城南大报恩寺修藏社,校刻《大藏经》。石溪到南京时已过不惑之年(约43岁)。石溪的早期画风及具体的师承关系因缺乏翔实的史料而一直难以获得确证。与青溪相比,石溪的身世更加具有传奇色彩,其早期经历也更加漂泊动荡,这也是他早期作品没能保存流传下来的一个很重要的原因。

我们现在能见到的较为可靠的石溪早期作品是现藏于上海博物馆的《仿大痴山水图》,纪年是丁酉(1657,作者时年46岁)〔1〕。此作所呈现出的画艺及风格已经高度成熟,从笔墨质感,物象形态以及意境的传达上来看,这件作品已经不是泛泛之作,即使放在同时代来看,也可以算得是优秀作品了。石溪就这般突兀—如一座飞来峰似的占据了中国绘画史的至高点。这种缺乏上文和伏笔的突如其来,实在是令学界有些惊愕无措,他的艺术与他的身世有太多的谜团值得我们去追寻、探究。经考订,石溪在1654年至1659年的六年中因忙于宗教活动和修订佛经而无暇染翰,故此期间留下的作品甚为稀少。而1660年至1667年是创作的高峰,几乎所有的代表作都完成于这一段时间之内。在这七年时间内,石溪不仅创作数量剧增,其艺术面貌也日趋成熟,从石溪的画跋和种种相关文献中可以看出,这与石溪的“吴越行脚”和“黄山之行”密切相关。因此,石溪的“吴越行脚”和“黄山之行”的具体时间就成为我们研究石溪风格演变的重要关捩。

石溪的生平有诸多悬疑,尤其是从1658年到1660年,关于这三年时间里石溪的具体活动向来是各执一词,而关于石溪“吴越行脚”和“黄山之行”的具体时间更是众说纷纭。茅新龙认为石溪此次出行的时间是从1659年(具体月份未说明)至1660年8月。他认为,石溪于1659年辞去祖堂幽栖寺住持之位,到吴越间行脚,登黄山,并在黄山住了将近一年时间。其时间根据来自今藏南京博物院的《浅绛山水图》和现藏台北故宫博物院的《山高水长图》,以及现藏上海博物馆的《黄山记行图》。其“在黄山住了将近一年时间”“从1660年8月离开黄山回南京”的根据是现藏上海博物馆的《黄山记行图》的题跋:

[清]髡残等 绘林集妙册(十五开选一) 尺寸不一 纸本设色 上海博物馆藏款识: 余自黄山来幽栖,随遇道人。出家的人,何所不可?残衲过白云岭,爱其幽僻,结茆于兹。坐树流泉,纵市尘之耳目,亦当至此清清。此幅石道人自为写照也。钤印:石溪(白)

庚子秋八月来自黄山,道经风物森森,真如山阴道上,应接不暇。静坐天阙之含虚阁,拟其所历之景以为图,并录其作。石溪残道者。

陈传席认为,“顺治十五年(1658)石溪到黄山游历一年多,顺治十七年(1660)冬返回南京栖霞山”。为何将石溪离开南京出游的时间定在1658年,陈氏未提供可靠的史料根据,而“游历一年多,顺治十七年(1660)冬返回南京栖霞山”的根据仍然是现藏南京博物院的《浅绛山水图》。此图上题长诗一首:

我来黄山已年余,登顿苦无缘壁技,掣笔寄食法海庵,一榻又我寄之寄。仰嵯峨不敢攀,岩石突兀势若坠。他山一目尽能收,此山幽奇难思议。我今画得此山灵,却藏庵侧涧壑底,秋时愿策荒藤林,布袜轻云白云里。道人趺坐破蒲团,岁月无惊知几许。庚子冬日返栖霞山斋作此。〔2〕

首先,我们根据史料来推断石溪回到南京的时间。

陈氏和茅氏均根据《浅绛山水图》上题跋“我来黄山已年余”及“庚子冬日返栖霞山斋作此”而得出结论:石溪在黄山待过一年左右时间,回到南京的时间是1660年秋冬之际。我们可以找到两个有力的证据推翻这个结论。《苍翠凌天图》已是尽人皆知的石溪的扛鼎力作,所署时间为“庚子(1660)深秋”,此作气格内敛端穆,物象刻画具体而洗练,制作精审,笔墨难度极高,极不可能是在旅途中创作的。那么,陈传席“游历一年多,顺治十七年(1660)冬返回南京栖霞山”的说法显系讹误。我们再看《云房舞鹤图》,此图现藏于日本泉屋博古馆,其创作时间精确到了日期,地点也分明就在南京。此画题识为:“石溪残道者作于借云关中,时庚子八月一日。”另外,《十百斋书画录》著录一件《秋晴看山图》,署款为:“庚子仲夏,画于借云阁中,石道人。”按照习惯,“仲夏”当在六月。显然,茅新龙“从1660年8月离开黄山回南京”的结论也是错误的。这年是石溪高产的一年,从6月到12月共绘制山水作品二十余幅,这些作品绝大多数署明了创作的时间和地点,全创作于南京。从目前可据的文献来看,石溪出游后回到南京的时间当在1660年仲夏之前。

我们再来推断石溪离开南京出游的具体时间。

[清]髡残 深山茅店图轴124.6cm×64.9cm 纸本设色 上海博物馆藏款识: 此玉局老子学道底一幅葛藤,正好当阳抛出,打鼓普请,却被自己家里人藏藏护护,曰,此我主人翁滴法乳。于是装以文锦,薰以栴檀。虽然消得恁么,却不恁么,何也?遮今茶饭是今衲子,想那曲录床上胡然打睡,夺得人间高魁,又来这里东撒西撒,如驱耕夫之牛,夺饥人之食。赖是个石秃,不是当行轻轻放过,若遇定上座。昔人云:千七百则,是野狐涕唾三藏十二部。天壤石溪残道者。老树扫寒崖,高斋依石片。谁肯爱幽芳,而能远尘迹。高山不见顶,神龙不露脊。大用贵善藏,虚名定何益。石师画理皆有深意,何可为不知道者道也。迢迢谷樵夫本孝。茅店半壶酒,花朝一夜风。鸿飞野水外,帆落乱云中。解语此仙子,题诗独老翁。江边天地阔,吾自信吾躬。青溪揆。一屋秋阴里,双溪在后门。道流倍向坐,佛火暖黄昏。细路开樵足,高烟桃酒村。莫忧山夜永,疑义与寻论。与幽栖法师夜坐题此。原舒。钤印:石溪(白) 白秃(朱) 好梦(朱) 形见神藏(朱)正揆之印(白) 天根(朱) 陈舒之印(白) 道山(朱)先代一人师(朱) 凤栖铎(朱) 神物护持(朱)古堇周氏宝米室鉴藏印(朱)

笔者认为,陈传席将石溪离开南京出游的时间定为1658年,明显有误。因为石溪皈依觉浪道盛的时间在1658年,并于同年奉命住持祖堂幽栖寺,在这种肩负重托、事务缠身的情况下行脚远游是根本不可能的。而茅新龙定为1659年时间概念比较模糊,也有值得商榷的地方。1659年9月,觉浪道盛示寂于天界寺。钱澄之《髡残石溪小传》:“明年(己亥)杖人示寂于天界,师自祖堂奔赴。诸弟子以杖人亲书法偈及竹如意,遵遗命于龛前付授师,拜而藏之,不启,已纳归青原,终不受。”石溪得知觉浪道盛示寂的消息时“自祖堂奔赴”,显然仍未外出。那么吴越行脚及黄山之行是否就在此时间之后呢?根据史料来推断,这种远程的旅行的可能性仍然很小。杨翰《归石轩画谈》所著录的《赭墨山水轴》的题识为:“己亥初冬,写于峰之借云室中。”由此不难知道,在1659年10月,石溪仍未离开南京外出。那么,石溪离开南京出游的时间只能在此之后,由此往后推到了1660年。

[清]髡残等 金陵画家集画册十开(选八) 18.6cm×27.2cm 绢本设色 上海博物馆藏款识: 乙巳冬月写。邹喆。石秃。秋风淅淅,白露泠泠。花繁子实,寒香沁人。石道人。江月瘦,草离离,孤舟疑在递楼西。故乡何处,晨发怕风炊。江行途次,值此凄清境界。图为涌幢道厚发笑。石城大云。武丹。执杖度东峰,仰看日正红。摩挲旧种树,松已化为龙。为涌幢道兄教。七十一翁云从。钤印:石溪(白) 邹喆(白) 云从(朱) 不坠(朱) 武丹衷白(白)

下一个关键的时间点就是创作《江干垂钓图》的时间—1660年3月3日。现藏烟台市博物馆的《江干垂钓图》是石溪创作于1660年的重要代表作品,在石溪作品中属于仿王蒙风格的过渡型作品,上题识:“庚子修褀日于大歇堂下作此。”作画时间和地点都写得具体分明:1660年3月3日,在南京。石溪究竟是仍没出行,还是已经完成旅行又回到了南京?石溪究竟出行没有?种种文献表明,在1659年至1660年间,石溪的确有过“行脚吴越”“登黄山”的远程旅行,那么究竟是在哪一段时间内呢?我们只能使用排除法来推断了。现在只有“从1659年10月以后至1600年2月”“从1660年3月至1660年6月之前”这两个时间段没有发现石溪在南京活动的史料,那么石溪出行就在这两个时间段内的可能性也最大。

[清]髡残 云洞流泉图轴 110.7c m×30.8c m 纸本设色 故宫博物院藏款识: 端居兴未索,觅径恣幽讨。沿流戛琴瑟,穿云进窈窕。源深即平旷,巘杂入霞表。泉响弥清乱,白石净如扫。兴到足忘疲,岭高溪更绕。前瞻峰似削,参差岩岫巧。吾虽忽凌虚,玩松步缥缈。憩危物如遗,宅幽僧占少。吾欲饵灵砂,巢居此中老。甲辰仲春作于祖堂。石溪残道人。钤印:石溪(白) 白秃(朱) 介丘(朱)

根据上面的分析,石溪出行的时间有两种可能。第一种可能:石溪出行时间在1659年10月之后至1660年2月,时间大致四个月。第二种可能:1660年3月之后至1660年6月之前,时间也为四个月左右。但在四个月的时间内要行脚吴越、登黄山,看来时间并不宽裕。“吴越”按照文献的惯常意义,当指江南尤其是江苏浙江地区,而黄山又在徽州,两个地域跨度太大,如果不凭借现代化的交通工具,光靠“行脚”要在四个月的时间内完成这方圆几千里的旅行,似乎比较仓促,如果分作两次来完成时间倒是显得比较充足。

最后,我们似乎只能这样得出一种比较合理的结论:石溪的出行有两次,第一次离开南京出行的时间在1659年10月之后,主要行脚吴越,于1660年2月回到南京。第二次出行时间在1660年暮春或初夏,于1660年6月之前回到南京,主要是游新安、登黄山。根据现存的石溪作品及文献,我们可以确证,石溪在1660年8月前确实从黄山返回南京,这从他紧接此后所绘制的作品及题跋中可以得到证实,无须赘述。

张子宁先生曾做过统计,在石溪“黄山之行”后所创作的作品中,与黄山有关系的就达到14件之多。黄山之行对于石溪的意义是重大的,一方面激发了他的创作热情,另一方面也影响并改进了他的画风,徽州独特的山水风光为他改造和整合古典图式提供了客观依据。但石溪毕竟在黄山停留的时间相对短暂,对黄山的感受也相对有限,从他的作品中看得出来,黄山并未成为他专注的表现题材,他此后的作品大多还是以南京的栖霞山、牛首山为蓝本。这或许也是出于彰显自我笔性的考虑,与黄山相比,南京的山色与石溪的笔墨性格更为匹配。因此,石溪的作品并不刻意在形态上表现黄山,但在空间意蕴上却不乏黄山才有的那种变幻和神秘。1660年,渐江、萧云从各主新安、姑熟画坛,俨然一代宗祖。梅清正当青春,累代世宦,文采风雅,名动宣城。至于汪之瑞、邹之麟、查士标之流更是山林逸羽,已盛名远播。由于石溪文集早已散佚,我们已经很难确切地知道,他此次旅行是否与这些徽州画家有过画艺上的交流,这有待继续考证。但我们可以从他此后创作的作品中发现,这些作品在物象形态、情景气氛及笔墨质感上隐约透露出徽州山水的地域特征,尤其是对元人图式的改造更显现出与徽州画家一致的“现场感”倾向。

二、石溪成熟风格的形成

石溪约于1660年夏回到南京,他很可能先在栖霞山或长干寺住了一段时间才回到祖堂幽栖寺,从此开始了晚年的幽居生活。他远离市井甚至寺中僧侣,也不再担任祖堂幽栖寺住持的职务,常闭关静坐,潜心修持。除专心修禅外,石溪更加专注地投入绘画的研究和创作。此后七年中,石溪进入创作巅峰状态,几乎他一生中所有的代表作都产生在这一段时间(1660年至1667年)。《云房舞鹤图》《苍翠凌天图》《层岩叠壑图》《苍山结茅图》《春嶂凌霄图》等一系列对画史产生重要影响的作品都创作于这一时期。这些作品气格内敛端穆,物象刻画具体而洗练,制作精审,笔墨难度极高,质感苍辣厚实,气韵荒野神秘,以成熟而独特的形式风格奠定了石溪在画史上的地位。画面上的场景与祖堂山实景大致相符,明显是以南京祖堂山为蓝本,带有明显的写生意味,在形态及质感上也符合南京地区的地质、地貌。同时,在情景气氛和笔墨质感上透出一股浓郁的徽州风味。

徽州画家最为可贵的就是他们的写生意识。他们的作品不追求孤立的点线单元形态的完美,而是因势成形,挟气为之;山石的形态及空间趋向客观,夸张适度,不追求抽象的疏离感而呈现出视觉的真实感;笔墨关系松动,物象多取其质而舍其形,行笔节奏分明,情绪饱满,有纵横气、草莽气;皴法灵活,间杂“拖泥带水”,不求形体微观的精审,而求视觉宏观的生动性和丰富性。这种处理物象的方法在徽州画家中普遍盛行,它集中体现为一种鲜活的写生意味,与陈陈相因的吴派玩弄笔墨的“典故”作风迥然有别。考察石溪黄山归来后所创作的作品,我们将发现,石溪已敏感地吸收了这些有益的创作经验。最为显著的是,其云雾的表现方式已与早期作品明显不同。我们可以将他早期的《仿大痴山水图》《江干垂钓图》与《云房舞鹤图》进行比照,更能看出画风上的一些突变。

在《仿大痴山水图》中山体的形态是画面主体,云雾以“留白”的方法进行“虚”化处理,用以调节由山石为主体而构建的画面空间,云雾处于无性格的陪衬地位。而《江干垂钓图》也是石溪过渡期作品,个人面貌尚不分明,属于比较典型的仿古之作。王蒙的山水以深秀繁密见称,云是通过物象块面的阴阳转换来暗示的,云若有若无,亦是可有可无,故未做专门的表现。至于在王蒙的丘壑中加入烘染或勾写的云,那倒是“吴门画派”及以后画家的续貂手笔了。《江干垂钓图》的云雾和水纹皆以中锋细线勾写,虽然笔调流利清新,但与丘壑相对照,终嫌纤弱勉强。且云的形态皆出于成法,熟练而流畅,仅在形态上起到调节视觉的作用,并未起到传达气氛和情绪的作用。

《云房舞鹤图》作于1660年8月,当时石溪从黄山归来不久,其所描绘情景,多有黄山明灭奇幻之感,故很可能是乘兴之作。与其他作品相比,此作在丘壑营造与空间、气氛的表现上都显得很独特,其丘壑营造似乎有本于黄山之挺拔突兀。在空间及气氛上,充分调动了云雾的表现力,着意于传达一种神秘朦胧的意境,云雾已经成为画面的主体兴奋点,被赋予了相对独立的性格特征,以勾廓皴染的方法进行“实”写、刻画。云雾与山石树木一视同仁,其线条质感趋于涩、拙、厚,与山体的质感混融一体,语言和谐,图式匹配。在绘制时先用渴笔脱略勾廓,继以淡墨染出阴阳,再以焦墨趁湿皴擦、醒勾,以求墨气沉厚、华滋。这种皴擦增强了黑白反差,使云层具有“金光四射”的视觉效果。最后用铺水的技法统一协调,同时也加强了云雾的阴阳关系,并柔和了云层的边缘轮廓,使云雾更加具有流动感、纵深感和虚幻感—沉沉墨气中透射出耀眼的亮光,深邃而神秘。这种对云雾独到的表现技巧的形成不是偶然的,它透露出了石溪对徽州山水尤其是黄山的独特感受,甚至或多或少受到了徽州画家的一些启发。

[清]髡残 苍山结茅图轴 89.8cm×33.8cm 纸本设色 上海博物馆藏款识: 卓荦伊人兴无数,结茅当在苍山路。山色依然襟带间,山客已入云囊住。天台仙鼎白云封,仙骨如君定可从。寒猿夜啸清溪曲,白鹤时依槛外松。天壤石溪残道者作于天龙古院。时癸卯十月一日也。钤印:石溪(白) 电住道人(白) 止溪珍藏之宝(朱) 李家世珍(白)人间至宝(朱) 百镜斋珍藏印(朱)

石溪笔下的云雾既有别于徽州的夸张,在形态上提炼程度更高,气质也更为内敛,将云雾的形态秩序化,抑制了过度的自由和夸张,与取法古典的山体达成了和谐的同构,又有别于吴派的概念化,他以流动的视角将山体和云雾一视同仁,着意于表现山体和云雾的相互关系,打破了吴派概念化、程式化的空间营造,因势利导,随物赋形,云雾与山体互相生发,云雾既是实体又是虚空,是实体的延伸也是空间结构的暗示。石溪将云雾的表现功能充分地调动起来,丰富了画面的动态表情,使画面空间更具流动性和现场感,在空间和意境上呈现出强烈的个性特质。将石溪的作品与同时期或稍前的吴派作品相对照,我们可以清楚地看见,石溪在空间意识上已明显超前。这种对云雾的独特表现同样出现在《黄山记行》《春嶂凌霄图》《苍山结茅图》《报恩寺图》等作品中,它实际上已经成为构筑石溪典型风格的重要元素。这种元素曾被近代学人所广泛借鉴,对近现代的山水画的空间意识产生了广泛的影响。

徽州山水尤其是黄山,是一部取之不尽、用之不竭的云的课稿。明末清初,曾活动于徽州的画家,善画云者比比皆是,如萧云从、戴本孝、梅清、石涛诸子无不是表现云气的行家里手,而石溪、石涛、梅清更是个中翘楚。石涛画云变幻莫测,留白与勾写皆擅胜场,尤以留白烘染见长,其勾写者多流于装饰味而略有细俏之嫌,烘染者则通明澄澈、变通阴阳。梅清在形态上胜,云雾的处理因势利导,聪明伶俐、机锋迭出而有不可思议处,机趣耐人寻味,但气力略嫌软嫩。石溪笔下的云性格鲜明,神秘苍茫,有大气向雕虫的豪壮,更有一种解衣磅礴的荒野。当然戴本孝的干皴留白也别具风味,老如锅底灰,嫩如杨柳枝,笔法、墨法的难度极大,但在形态和质感上终逊色于此三子。石溪在1660年以后创作的大量立轴作品中反复以这种方式表现云雾,这与他的黄山之行有着密切的关系,这也是笔者花较大篇幅论证石溪黄山之行的具体时间的原因。更进一步,我们可以说,石溪在某种程度上受到过徽州画风的一些影响,与他过从密切的朋友戴本孝就是徽州籍画家,而程正揆也算得上是半个徽州人,程本人的作品也有一定程度的徽州风味。

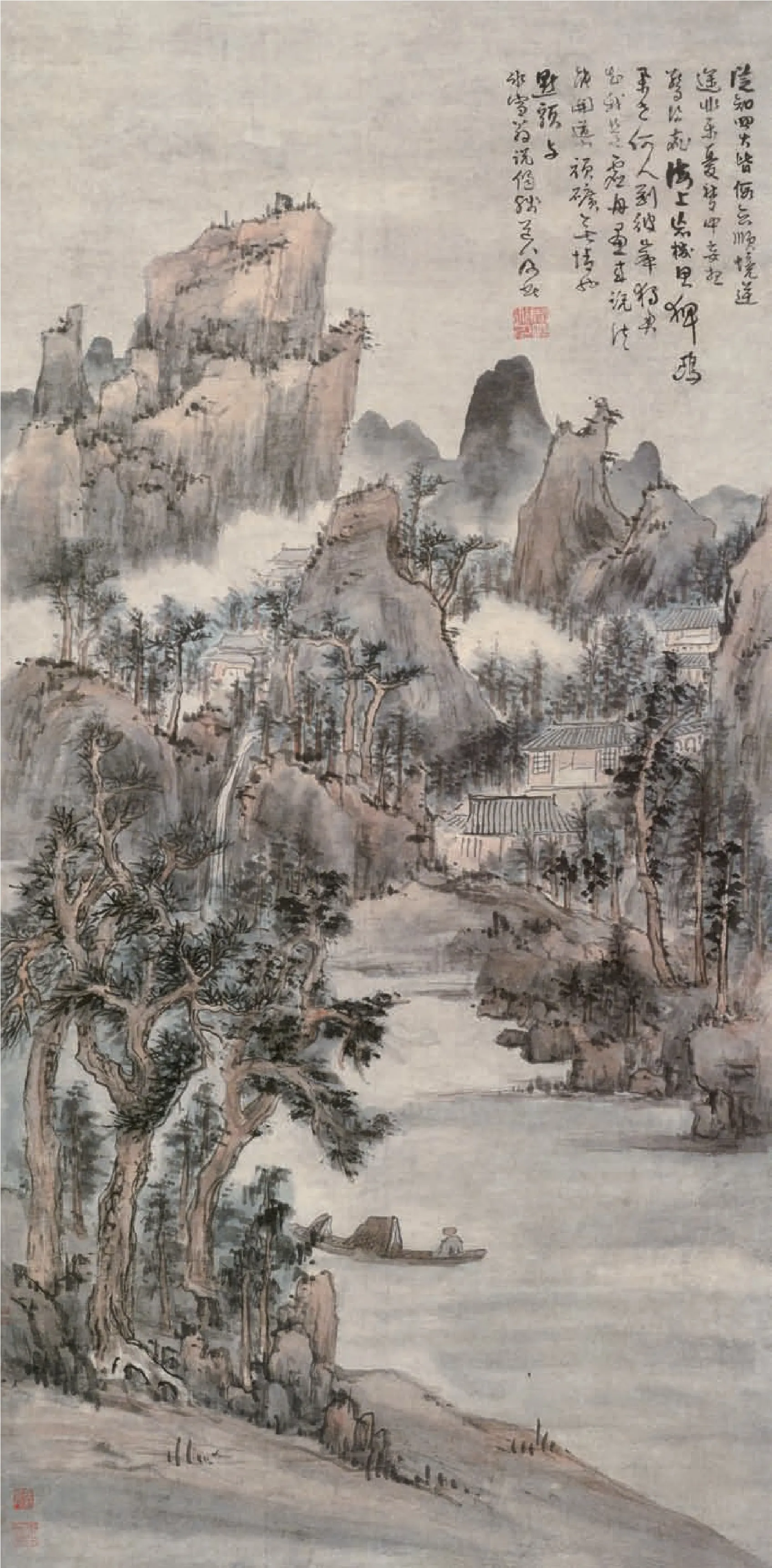

[清]髡残 江寺孤舟图轴116.5cm×56.5cm 纸本设色 沈阳故宫博物院藏款识: 从知四大皆假念,顺境逆途非乐忧。梦中妄想惊得鹿,海上忘机思狎鸥。举世何人到彼岸,独君知我是虚舟。画来说法能开导,顽矿无情也点头。与冰雪翁说偈。残道人及此。钤印:电住道人(朱白) 莱臣心赏(朱) 虚斋审定(白) 陈撰(朱)

现藏于南京博物院的《苍翠凌天图》是石溪的著名代表作,创作于1660年黄山归来之后。此作在点线的形态、物象的提炼及画面的经营上已经高度自律,呈现出鲜明的独创性。此画不仅集中地呈现了石溪的师承线索,更集中地呈现了石溪的个人风格。因此,近世研究石溪的诸多艺术家、理论家所获得的关于石溪艺术的技法、理论的信息大多本于此图,尤其是技法和风格的总结和认定,更是与此图关系紧密。《苍翠凌天图》轴,崇山叠嶂几乎占据了整幅画面。景物茂密,峰峦浑厚,笔墨苍茫,意境深幽。从形态及情景来判断,大致是以南京的祖堂山为蓝本,带有明显的写生意味(同样以祖堂山、牛首山为蓝本的作品还有创作于1663年的《春嶂凌霄图》和《苍山结茅图》)。如果与同年3月所作的《江干垂钓图》相对照,此图在图式形态上明显呈现出简括化的倾向,更流露出一些与徽州画风相一致的语言特征。

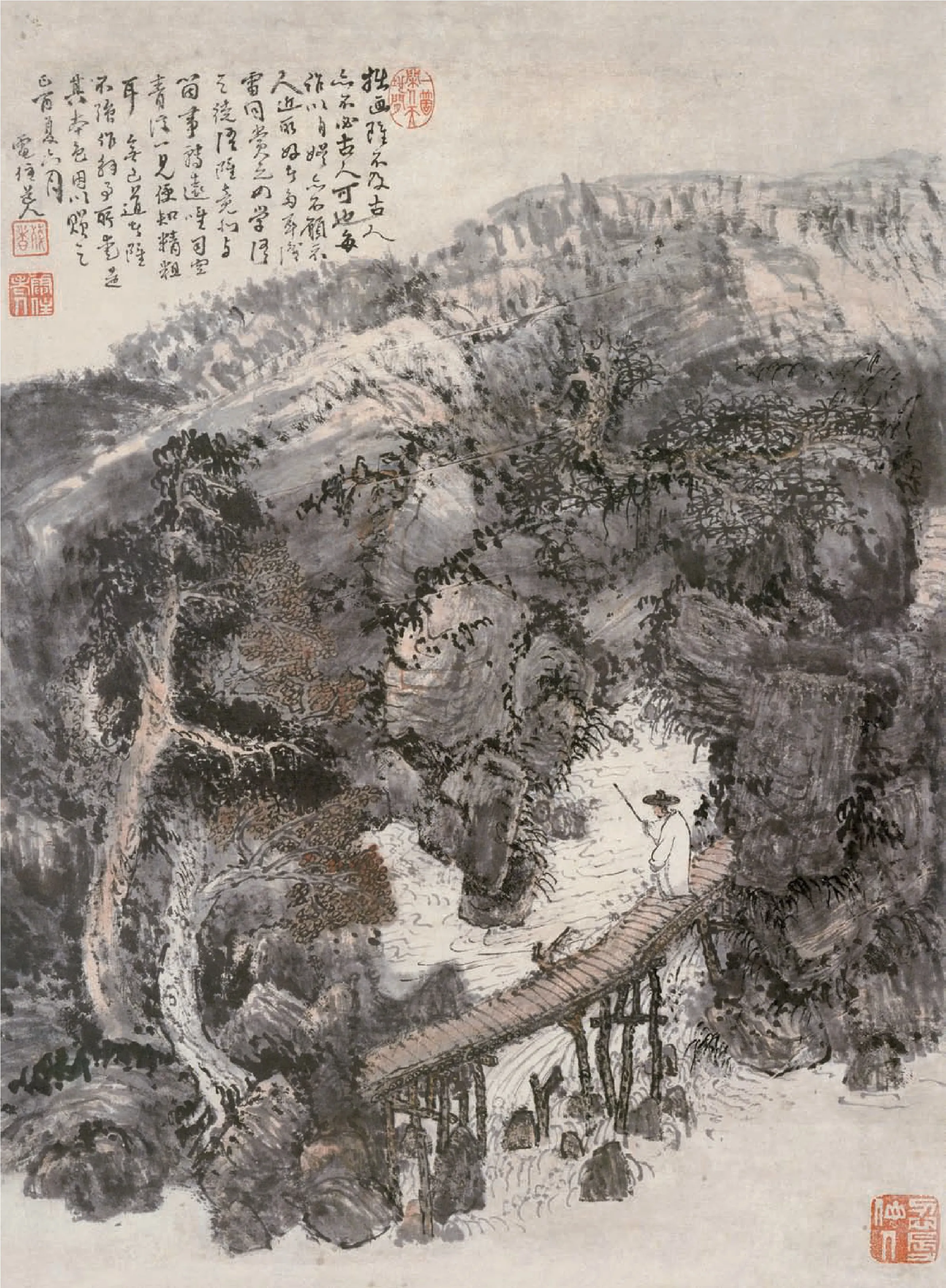

[清]髡残 溪桥策杖图轴 55.5cm×40cm 纸本设色 灵岩山寺藏款识: 拙画虽不及古人,亦不必古人可也。每作以自娱,亦不愿示人。近所好者蹲耳识,雷同赏之,如学语之徒,语难竟似,与个事转远。惟司空青溪,一见便知精粗耳。无己道者,虽步强作解事,所爱是其本色,因以赠之。己酉夏六月,电住道人。钤印:残者(朱) 忍辱仙人(白) 电住老人(白)

[清]髡残 松岩楼阁图轴 42cm×30.5cm 纸本设色 南京博物院藏款识: 吾乡青溪程司空藏有山樵《紫芝山房图》,莱阳荔裳宋观察亦有《所性斋图》,而皴染各不相同,皆山樵得意笔,乃知舞大呵者神变莫测。董华亭谓画如禅理,其旨亦然。禅须悟,非功力使然,故元人论品格,宋人论气韵,品格可学力而至,气韵非妙悟则未能也。尝与青溪论笔墨三昧,知己寥寥,知其解者,真旦暮遇之耳。丁未重九前二日,作于幽栖大歇堂,病眼昏涩,自愧多谬。呈似野翁道长先生,得无喷饭乎。石溪残道人。钤印:石溪(白)

《江干垂钓图》作于1660年3月,据现有资料来断定,当作于“黄山之行”之前,在风格上属于过渡期作品。此作在语言气息上倾向于吴派作风,在形态及质感上直追王蒙:勾、皴、擦、点、染的不同笔调,形态清晰,层次分明。山顶以卷索、牛毛进行勾皴,淡墨烘染,再以浓墨和焦墨的点来强化结构并丰富形态层次;山脚略施斧斫,以淡墨烘染,在石缝阴面以浓墨写兰叶草,笔笔中锋,有挥策之感,与山上的苔点一样起到了丰富画面和提醒结构的作用;水纹、云纹、树叶、树枝及点景的人物、房舍都以中锋的笔尖部分进行勾写,形态内敛,结构精审,与山石的毛苍形成视觉反差,起到提神醒目的作用。综观此图,步伐停匀、气质内敛、情绪克制,对王蒙的技法语言已驾轻就熟。与文伯仁及吴派后期的诸大家的仿古作品相比,其笔墨更倾向于松动和简练,但在语言气质上却并未走远,仍然透露出明显的临仿痕迹:在整体气息上因语言的绵密而略显松软,其厚壮的笔力优势未能得以充分的发挥,局部细节的刻画略嫌琐碎,物象形态的秩序感过于繁复曲折,干扰了画面情绪的传达,其挺拔孤兀的性格特征也未能得以充分的呈现。

《苍翠凌天图》在语言气息上已经完全摆脱吴派的“典故”作风,甚至把王蒙也抛在了脑后。此图在物象形态及场景情节的处理上摆脱了吴派传统的概念化而凸显出生动的写真意味。在物象刻画上也明显带有徽州风味:勾、皴、擦、点、染的不同笔调融于一笔,大刀阔斧,行笔简括;强化了书写性,寓书于画,笔致爽朗磊落;物象形态虽高度提炼,但倾向于直白化,追求质感的视觉真实,而不求抽象形态的疏离;山顶仍以卷索、牛毛进行勾皴,但勾写与铺抹转换灵活,充分利用了毛笔的笔肚和笔根的表现力,丰富了画面的点线形态和笔墨趣味。笔根着力于纸面,增大了笔毛与纸面的摩擦,笔力更见苍辣。

与《江干垂钓图》相对照,此图在物象位置关系的处理上更具匠心。岩石与植被的主次关系也各得攸宜:岩石删繁就简,黑白板块秩序井然;树木因势而生,与山体互为映带。物象的形式感被充分利用,没有多余的叙事内容,场景内容完全被形式感所统摄,每一个局部的形态价值都被发挥到了最大值。综观此图,无论是笔墨形态、质感,还是画面形式感以及整体的意境,都无疑足以代表石溪创作巅峰状态—它完整地展现了石溪沉雄苍辣的艺术风格和挺拔孤兀的性格特征,并集中地呈现了石溪对写真语言的整合与转化。在这个意义上我们可以说,此图是石溪山水画的“典型器”。

“好的王蒙”并不是“好的石溪”,但是“不好的王蒙”却因生动的写生意味和独特的图式形态而成为“最好的石溪”。石溪酷似王蒙的作品都没有跳出吴派的“典故”作风,其不似王蒙的作品却能脱胎换骨,反见自家真面目,在清初山水画坛上取得了无人可以替代的艺术地位。与渐江和梅清相比,石溪在形态上当让于二子,但在笔墨质感上又胜出一筹。

晚明的金陵画坛基本属于以苏州、松江为据点的“吴派”画风的势力范围,在审美趣味及创作作风上也与苏、松大致相近。明末清初,海内名手云集金陵,尤以徽籍画家为众,对金陵画坛的崛起起到了强力的推动作用。

有明一代以苏州为中心的吴派山水继承了元代山水画风的审美趣味,在图式形态上唯元是从,这种风气从15世纪末期的“吴门画派”到明末的“华亭”“苏松”“云间”诸派,绵延百余年,一直盛行不衰。以此绵延,一直到松江、华亭、云间、苏松诸派,典故的作风愈演愈烈。如果把元画比做唐诗,那么吴派无疑是宋诗了,唐诗长于“能感”,宋诗长于“能写”。吴派在技法形态上将元人传统推到了形式的巅峰,在技法的层面或许已齐肩于元人,但却少了元人最为可贵的品质—感性特质。元人的图式形态是从真山水中提炼出来的,因此不仅具有深刻的理性内涵,更富有生动的感性特质。吴派在追逐形态的过程中将山水的感性内涵丢失罄尽,日益流于形式主义,其所致力的不再是由客观的真山水的“因”去归纳、推导绘画形态上的“果”,而是由笔墨的“果”去演绎、玩味客观对象的“因”,这种因果倒置的逻辑将写生的途径阻断,从而使吴派山水的器具江河日下,生机也渐趋衰颓。

相对于吴派皮相移植元人图式的“典故”作风,而对元画的另一种阐释却在徽州地区展开。徽州经济的崛起为人文艺术的发展创造了雄厚的物质基础,至明末清初,徽州从艺者日众,画派林立。徽州画风同样筑基于元人,徽州商人为附庸风雅,曾大肆收罗元画,对倪云林的画更是“以有无而定风雅”。这为徽州画家研究传统提供了便利。徽州画风在形式法度上或追随倪云林简静的高古路线,或参法王蒙的错综繁复,这主要以渐江和梅清为代表。渐江无疑是聪明的,他将倪云林的平远转化为符合徽州地域特色的高远,以倪迂笔致约取黄山骨骼,形神皆备,可谓是移花接木、妙手回春;梅清得启示于王蒙,用笔曲律夸张,以姿态见长,形态独特而又极具表现力,他笔下的黄山在形态上打破了古典的均衡感,呈现出强烈的个性特质,为画史提供了一种全新的视觉样式。

徽州画风将古典的审美趣味融入于写生,对元画传统做出了与吴派迥然有别的阐释,使古典的图式传统重新焕发生机,在画史上产生了深远的影响,其历史意义不仅仅局限于渐江、梅清等人超卓的艺术成就,更重要的是它开启了山水写生的风气,打破了吴派“典故”作风一统天下的局面。同时,徽州山水的地域特征又为徽州画家提供了丰富的表现题材和研究对象。徽州画家对云雾、瀑布、树木、岩石的形体和结构进行了深入细致的研究,摸索出了更为丰富的表现方法。渐江、梅清甚至对黄山的具体景点进行专门的表现,开启了实景写生的先河。徽州画家的写生观念、塑造意识和鲜活灵敏的自然气息,为以南京为中心的江南山水注入了丰富的感性生命。

徽州在明朝初年即与江南文化发生了密切的联系。除了徽州商人的活动而外,明建立初年,开国君主朱元璋就曾大量迁移徽州居民到南京,加强了徽州同江南尤其是南京的文化对流,南京实际上成了吴方言和徽州方言的交会点,在文化上也融合这两大地区的文化特征,直至今天,南京方言中还有相当一部分徽州方言发音。石涛曾题画云:“今天下画师,三吴有三吴习气,两浙有两浙习气。江楚两广,中间南都、秦淮、徽宣、淮海一带,则事久各成习气。”从这则画跋中我们可以看见清初画坛的大致格局。其实南都、秦淮、淮海地区即指南京和扬州,这两个地区对徽州画家影响是最大的。很多文献都足以证明,清初徽州画家足迹遍至全国,尤以南京、苏州、扬州为其活动频繁之地。徽州画风大盛,其末流成为地方势力,然而其写生意识和笔墨审美趣味却对以金陵为中心的广大江南地区产生了强烈的影响,它所提供的对古典图式进行重新开掘的经验也在此广大地域得到全面展开,在客观上也给金陵画坛带来了富寓启示性的影响。

周亮工是晚明清初艺术界的“交际花”,他所留下的文献往往是我们研究那个时代的重要文献。在他的《读画录》中记录了他与众多画家的交游来往,此中提及徽籍画家者甚伙,有20位之多。周氏的老师张怡与石溪友善,两人且过从甚密,周氏通过张氏得以与石溪交识。据周氏文献,他们曾在一起讨论过绘画问题。石溪曾多次为周氏作画,并在跋记中称赏周氏的鉴赏力。惜乎周氏的文字中没有留下石溪与徽州名家直接接触的记载。

石溪性格孤僻,程正揆《石溪小传》中云:“性耿直若五石弓。寡交识,辄终日不语。”据此来看,石溪出于性格的原因交游圈子似乎不可能太大。但通过其他文献却发现,他与钱谦益、王士祯、方文、施闰章、宋琬、陈丹衷等当时的文坛名流、诗人和鉴藏家都有过比较密切的交往,与当时金陵文艺圈保持着比较密切的联系。施闰章也广于交际,与梅清交情深笃,往来密切,梅清去世后他还为梅清的诗集作序。施氏与石溪也有过密切的交谊。施氏的挚友徐东田更是被石溪引为知己者,徐家藏有王蒙的《巨渠林屋图》,石溪曾往徐家观画。以此数子金兰交契,石溪与梅清或有一面之缘。

[清]髡残 云中清磬图轴 42cm×30.5cm 纸本设色 中国国家博物馆藏款识: 清罄云中度出,惊开利锁名缰。若问面壁工夫,好向此间安藏。癸卯秋日,作于牛首之献花岩下。石溪残道人。钤印:石溪(白) 愙斋鉴藏(朱) 梅景书屋秘笈(朱) 吴万宝藏(朱)

我们似乎可以推断,石溪作为遗民中的知名人物,又驰誉于画坛,他很可能会通过钱谦益、王士祯、周亮工、张怡、程正揆、施闰章等人的关系与徽州名家有过接触,并受到影响。这倒不是说是技法、风格上的影响,而是创作思维上的影响。徽州籍画家最可贵的或许还不是他们的风格面貌,而是他们的写生意识,他们对客观山水的观察和表现能力、对古典图式的整合和转化能力,作为一种新鲜的信息无疑会对石溪产生触动,进而影响了他对吴派图式的师法态度。今天来看石溪的作品,仍显现出清楚的学术面貌:既继承了元人的古典形态又吸纳了写生意味,综兼吴派和徽州之长。这种“联引东西、纵贯南北”的文化特质同样体现在清初金陵画坛其他画家的作品中。程正揆的作品明显具有吴派的“典故”作风,但在叙事趣味上却明显倾向于徽州画风的写生感。石溪的写生意识和对传统图式的整合再造与渐江和梅清有异曲同工之妙,在笔墨质感的处理上也与徽州画风相吻合。但石溪的高明之处就在于,他吸收的只是徽州画风的创作思维,而未受其表层形态的干扰,从而与之站在了同一起点上,最终在笔墨意蕴和诗学内涵上与足称前辈的渐江齐肩〔3〕。龚贤早期作品明显师法于邹之麟等徽州画家,对其“简洁明朗、轻快可喜”的画风多有留意,后期的积墨在图式形态上取径沈周而上追梅道人,在造境上仍多留意于写生。如果从“连接吴派和徽州”的角度来看,龚贤与石溪具有同样的典型意义。在清初的金陵画坛上,“二溪”和龚贤起到了联引“师古人”的吴派和“师造化”的徽州两大画风的桥梁作用,共同缔造了金陵画坛的历史地位。

[清]髡残 云无心以出岫图轴 311cm×135.7cm 纸本设色 故宫博物院藏款识: 余生平好懒,畏应酬人事。欲寻灵境,挂衲空山,其志存于心胸,自幼至今。常想古往今来,有许多事迹,亦有图王定霸者,亦有贪求无厌者,比比如是。其中不无费尽神思。冀将来,不如闲字。夫闲字即懒字,反面须睁睁巨眼看一看,方是个达者。然一味闲懒,纤事不经,亦非稳妥,毕竟行行正事。如衲,必定晨昏经课,稍有暇,须悟一悟本来面目,何等人作何等事,庶不失法度。即笔墨之好,不外乎性灵。亦经义中之参化也。若人知此理法,即了道不难。时衲坐献花岩畔,曝背南荣,意兴勃勃,遂伸毫写出云无心以出岫大幅。图成,悬于素壁,自觉呵呵。适值青溪居士过我,亦为之鼓掌。幽栖电住石溪残衲记事。钤印:石溪(白) 介丘(朱) 白秃(朱)

[清]髡残 溪山钓隐图轴 92.8cm×42.7cm 纸本设色 上海博物馆藏款识: 山游不碍雨,天地领高寒。水气灵幽壑,云根澹古峦。问华知族属,见石拜巑屼。爱此生平意,贪从一晌看。庚子秋九日作于天阙山房。石溪残道人。钤印:石溪(白) 白秃(朱) 好梦(朱) 友梧长寿(朱)

[清]髡残 山水图轴 211cm×118cm 纸本设色 故宫博物院藏款识: 崒屼凌霄汉,颓然绝跻攀。树欹千仞磴,嶂隐百重关。翠滴苔痕古,赭分石色般。香泉峰底出,幽鸟涧边还。始识图中趣,何求海外山。丹青留世界,端明出人间。泊舟寻胜迹,小径绕危岑。高隐重云幕,闲临乱石林。因潜涤清溜,如卧辟寒金。松老青枝怪,岩空紫气深。几宵清客梦,夜半有猿吟。我本山中叟,徘徊称道心。庚子仲冬坐天阙山房作此。幽栖电住石道人。钤印:石溪(白) 白秃(朱) 介丘(朱) 小玲珑馆书画印(朱) 铸(朱)

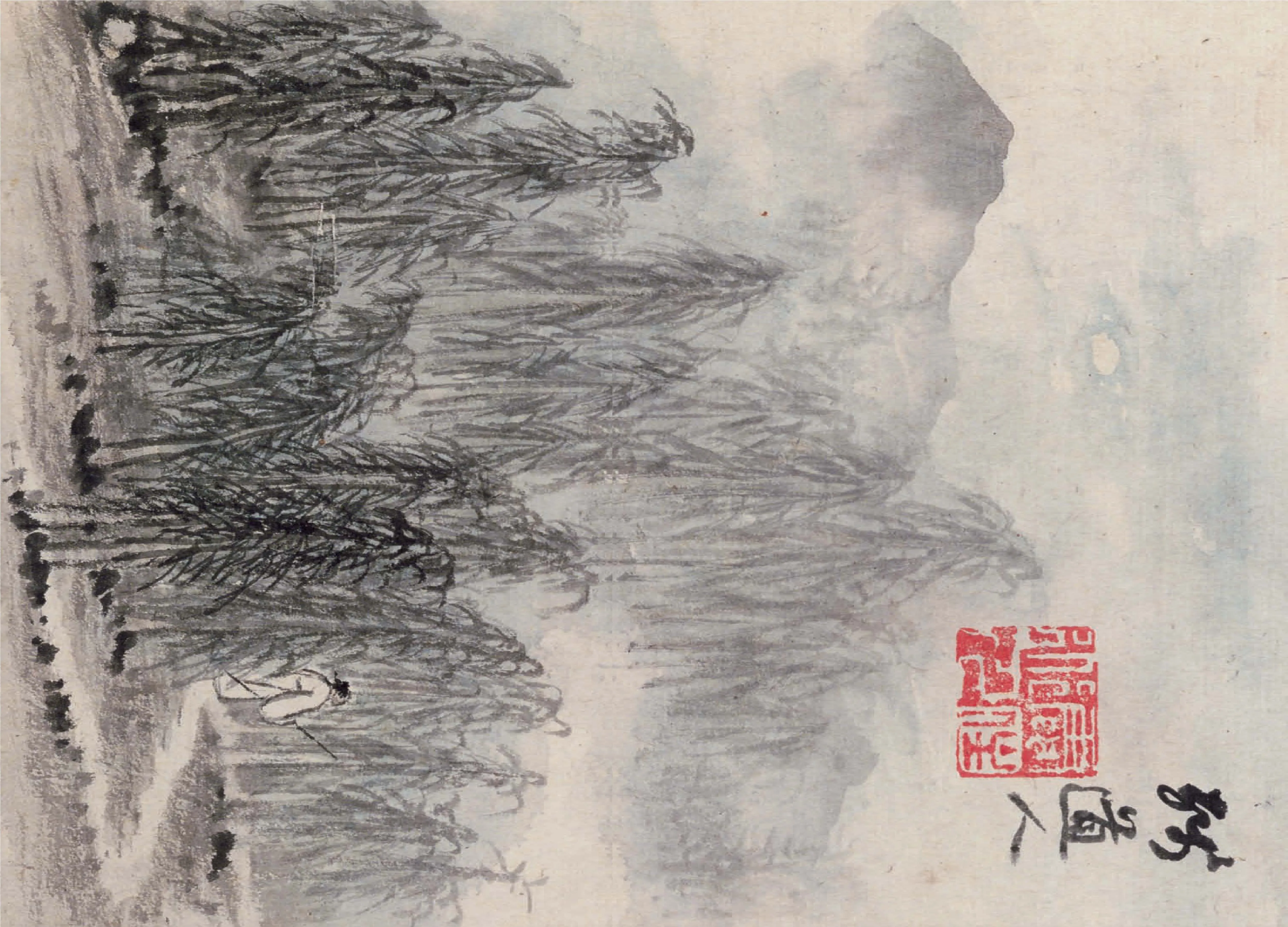

[清]髠残 山水图册(第六开) 21.9cm×15.9cm 纸本设色 上海博物馆藏款识:石溪残道者作于天阙山房。钤印:好梦(朱)

]髠残 山水图册(第五开) 21.9cm×15.9cm 纸本设色 上海博物馆藏识:巍然垒石在溪滨,可是从前应世身?烟锁薜萝苍翠冷,全提千古不萌春。残秃。印:石溪(白) 白秃(朱)

[清]髠残 山水图册(第十开) 21.9cm×15.9cm 纸本设色 上海博物馆藏钤印:石溪(白)

[清]髠残 山水图册(第九开) 21.9cm×15.9cm 纸本设色 上海博物馆藏款识:残道人。钤印:电住道人(朱白)