洞桩法导洞施工地层响应及施工参数优化

2020-06-07吕国旗

吕国旗, 李 斌

(武汉理工大学 交通学院,湖北 武汉 430063)

0 引 言

随着科学技术的发展,暗挖法作为地铁车站的一种修建方法,由于对地面交通的影响小、沉降控制相对较为容易等优点,越来越受到人们的青睐。洞桩法作为暗挖法的一种,由于其施工效率高、结构形式灵活等优点,正逐渐成为修建地铁车站时的首选[1],因此,有越来越多的国内外学者对洞桩法的施工过程进行了研究。黄生根等[2]通过对四洞三跨结构洞桩法施工过程的研究得出了导洞同时开挖可造成群洞效应,造成地层沉降增大,同时通过对洞桩法各施工阶段的研究,得出了对地表沉降影响最大的施工阶段是导洞开挖、初衬施工以及扣拱施工,最后研究了拱部土体水平位移的变化规律。王明胜[3]结合北京地区的水文地质条件对洞桩法的施工工艺进行了初步研究,他结合前人经验总结了洞桩法施工中竖井设置、横通道设置、导洞的设计、钢管桩的设计、扣拱的设计等一系列工作,并得出了洞桩法施工中应该满足的应用边界条件,进一步发掘了洞桩法施工中关键的施工技术以及重难点问题。 Guan Yongping等[4]以沈阳中街地铁站为例,研究了其关键施工技术以及桩-梁-拱(PBA)开挖方法对周边环境的影响,研究探讨了影响环境安全的主要风险因素,总结了在人口密集的城市地区采用PBA开挖法进行地铁车站建设的相应风险缓解措施和关键技术。

上述研究表明,在PBA工法施工过程中,控制地层沉降尤为重要。本文以北京地铁7号线某车站洞桩法施工为背景,依据现场勘测的水文地质资料,运用FIAC 3d软件建立模型,对洞桩法导洞的开挖顺序进行数值模拟,并对比了不同工况下的地层沉降。本研究对减少地铁车站暗挖施工中地层的沉降具有一定的借鉴意义。

1 工程概况

车站采用地下两层双柱三跨的形式,车站主体长度237.6 m,标准段宽23.1 m,总高16.15 m,结构底板埋深约31 m,顶板覆土厚约13.99 m。岛式站台宽度14 m。

双井地形呈西高东低,自然地面标高在37.0~37.8 m。采用暗挖法施工,车站开挖深度范围内主要包括以下土层:粉土填土层、粉质黏土层、圆砾层、圆砾卵石层、中风化泥质砂岩层。

2 建立模型及模拟

2.1 模拟假设和参数

实际工程情况远复杂于模拟情况,因此采用部分假定[5]:①将岩土体视为连续、均匀、各向同性介质,采用摩尔-库仑屈服准则;②仅考虑围岩自重应力场,不考虑构造应力的影响。

模拟参数:根据北京地铁7号线地质勘查报告和现行“铁路隧道设计规范”,工程模拟的参数具体见表 1。

表1 地层材料参数

2.2 模型的建立

如图 1所示,模型采用FIAC 3d中的extrusion横拉形成,模型X向长120 m,Y向长60 m,Z向长60 m。X方向和Y方向均每隔2 m设置一个网格,模型总共有175 274个节点、171 360个单元,模型的约束条件除了地表为自由边界外,其余各表面均沿其法向方向约束。

图1 数值计算模型

2.3 监测点的布设

考虑到边界效应[6],因此选择Y=30 m处作为监测截面。车站横向监测范围为120 m,沿地表设置47个监测点。在X=28 m到X=92 m处,每隔2 m设置一个监测点。在X=0 m到X=28 m和X=92 m到X=120 m处每隔4 m设置一个监测点。另外,在每个导洞的洞顶设置一个监测点。

2.4 模拟工况的选择

车站采用洞桩法八导洞施工,拱分上下两排,从上到下从左到右按序从小到大排列。小导洞宽4 m,高4.5 m,上下间距8.15 m。根据某车站主体小导洞的实际情况,研究对比分析先开挖上导洞跳跃错挖法(工况一)、先开挖下导洞跳跃错挖法(工况二)、先开挖上导洞先外后内错挖法(工况三)和先开挖下导洞先外后内错挖法(工况四)的不同开挖顺序的影响。

2.5 施工步骤的说明

导洞开挖过程:由于导洞的同时开挖会导致群洞效应使得地层沉降加大[7],因此8个导洞需要错距开挖。施工采用先开挖上导洞跳跃错距开挖工况、先开挖下导洞跳跃错距开挖工况、先开挖上导洞先外后内开挖工况和先开挖下导洞先外后内开挖工况,开挖顺序如下:

工况一:①-③-④-②-⑤-⑦-⑧-⑥;

工况二:⑤-⑦-⑧-⑥-①-③-④-②;

工况三:①-④-②-③-⑤-⑧-⑥-⑦;

工况四:①-④-②-③-⑤-⑧-⑥-⑦。

相邻开挖的导洞之间掌子面相隔8 m,导洞采用台阶法开挖,上下台阶之间相隔4 m,每2 m一个开挖步距。

3 计算结果分析

3.1 横向地表沉降分析

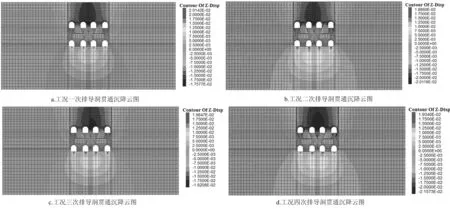

选取四种工况次排导洞贯通时在Y=30 m截面的地层沉降模拟云图,如图 2所示。

图2 四种工况地层沉降云图

由图2可知,四种工况下,当导洞全部贯通时地表最大沉降点回归到模型中线,沉降槽中线出现在2号与3号导洞之间,最大地表沉降点出现在模型的中线附近[8]。从图2还可以看出,在此阶段四种工况的沉降趋势基本相同,地表沉降方面,先开挖下导洞均大于先开挖上导洞。而在最大沉降方面,四种工况的最大沉降均在2号导洞与3号导洞之间,分别是17.57 mm、20.11 mm、18.20 mm、21.57 mm。

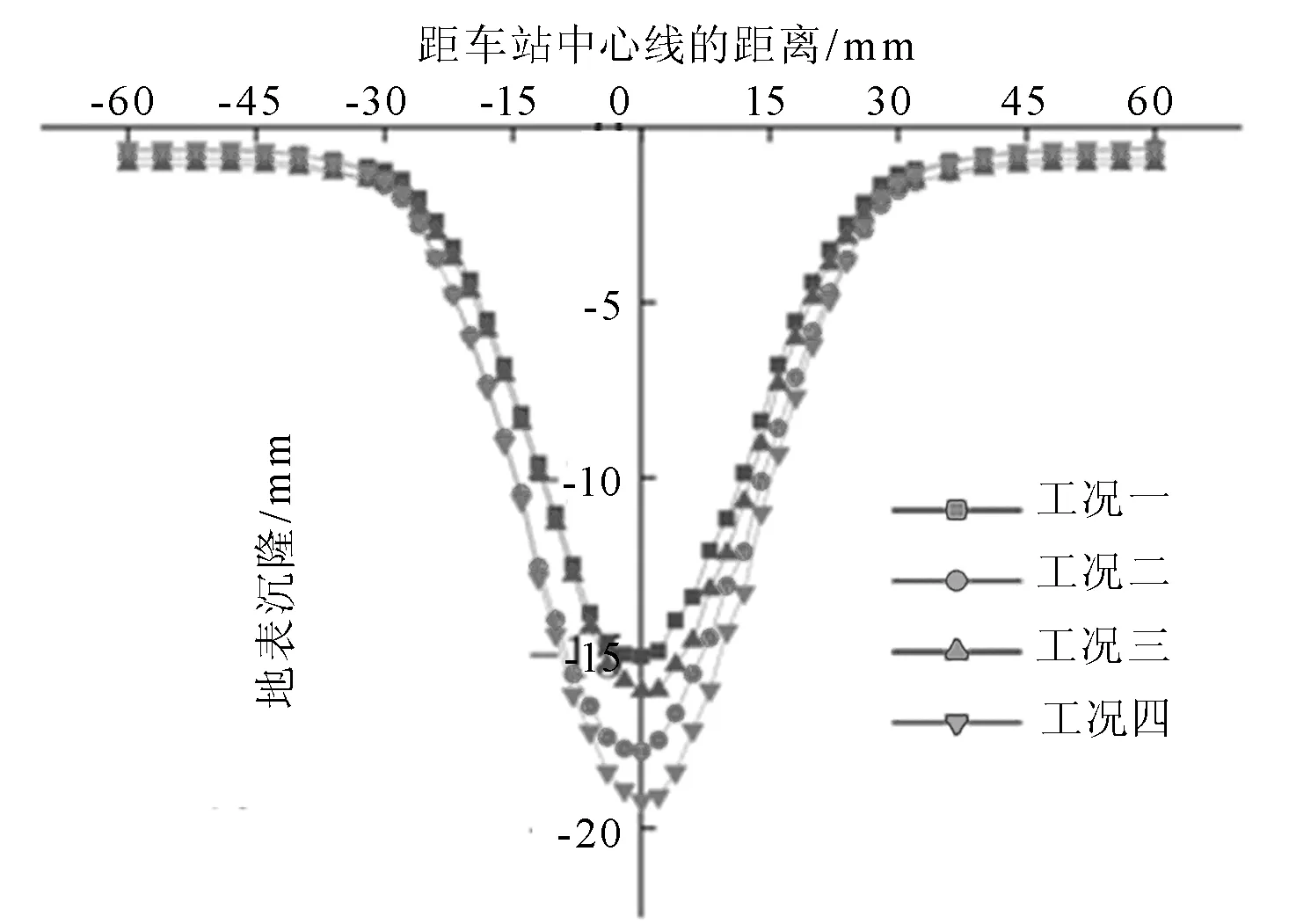

提取四种工况下导洞贯通时模型Y=30 m处地表沉降数据绘图,如图 3所示。从图3可以看出,下层导洞开挖完成时,四种工况的地表沉降槽曲线大致相同,最大地表沉降均出现在模型中线处,但是最大地表沉降差距较大,工况一、工况二、工况三、工况四分别为15.10 mm、17.80 mm、16.30 mm、19.21 mm。其中先开挖上层导洞的地表沉降小于先开挖下层导洞,这说明在地表沉降控制方面先开挖上层导洞要优于先开挖下层导洞[9]。同时,工况一、二的地表沉降分别小于工况三、四,这说明在地表沉降控制方面,跳跃错挖开挖优于先外后内开挖。

图3 地表沉降图

3.2 拱顶历时沉降分析

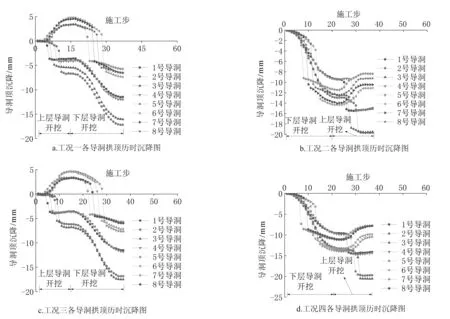

提取模型Y=30 m处各拱顶的模拟计算数据绘图,如图4所示。

图4 四种工况导洞拱顶历时沉降图

根据图4,我们可以得出以下结论:

(1)工况一和工况三各导洞拱顶的沉降趋势大致相同。当上层导洞开挖时,上层导洞的拱顶会出现沉降,且沉降速率较大,下层导洞拱顶则会出现隆起[10]。当下层导洞开挖时,下层导洞拱顶出现较大幅度的沉降,上层导洞出现较为和缓的沉降。对于工况二和工况四,下层导洞开挖时,上层和下层导洞顶均出现沉降,但下层导洞的沉降速率大于上层导洞。当上层导洞开挖时,上层导洞顶的沉降速率加大,而下层导洞顶由于土体卸荷沉降小幅减小。

(2)对比工况一和工况二,工况二的各导洞沉降均大于工况一,这说明在拱顶沉降控制方面,先开挖上层导洞工况优于先开挖下层导洞工况。对比工况一和工况三,二者的各导洞顶的沉降相差不大,说明跳跃错距开挖和先外后内开挖对导洞顶的沉降影响不大。

(3)在四种工况中,上层导洞中2号和3号导洞的拱顶沉降最大,下层导洞中6号和7号导洞的拱顶沉降最大,这是因为2号、3号、6号、7号导洞位于各层导洞的中间,受到各层导洞开挖的土体扰动较大[11]。

4 结 论

本章依托北京地铁7号线某车站工程,对PBA工法施工过程进行模拟,提出了先开挖上导洞跳跃错距开挖、先开挖下导洞跳跃错距开挖、先开挖上导洞先外后内开挖、先开挖下导洞先外后内四种工况,并对开挖完成后的地表和地层沉降进行分析,之后对拱顶历时沉降进行了分析,得出以下结论:

(1) 先开挖上导洞工况地表最终沉降均小于先开挖下导洞工况。同时,由于群洞效应的影响,后开挖导洞拱顶沉降大于先开挖导洞。因此在施工过程中应优先考虑先开挖上导洞方案,并做好后开挖导洞的拱顶沉降的控制。

(2)对比工况一和工况二,工况二的各导洞沉降均大于工况一,这说明在拱顶沉降控制方面,先开挖上层导洞工况优于先开挖下层导洞工况。对比工况一和工况三,二者各导洞顶的沉降相差不大,说明跳跃错距开挖和先外后内开挖对导洞顶的沉降影响不大。

(3)在四种工况中,上层导洞中2号和3号导洞的拱顶沉降最大,下层导洞中6号和7号导洞的拱顶沉降最大,这是因为2号、3号、6号、7号导洞位于各层导洞的中间,受到各层导洞开挖的土体扰动较大。