略论王铎书学中的“崇古”观念

2020-06-07汤军

汤 军

一、引 言

生活在明末清初的王铎是中国书法史绕不开的一位书法巨匠,其成就令人瞩目,虽说王铎在清代的影响力并不彰显,但这并不影响王铎在中国书法史上的艺术成就。晚于王铎的钱谦益曾这样描述过王铎的书法状态:

兴酣落笔,泼墨濡袖,蝇头细书,擘窠狂草,风雨发作于行间,鬼神役使其指臂。师宜官之挥壁,子敬之扫帚,天地万物,有动于中,无不于书发之。1

另外,关于王铎不显于清代的现象,清代书家杨宾有如下记载:

文待诏、丰考功、王孟津虽天资少逊,而学力皆过之,何以董思白贵至数十倍,真不可解也。2

在此杨宾提出了董其昌书贵其余几家书数十倍的疑惑,究其原因,笔者以为有如下数端:

a、清初开科取士,世祖起初任用前朝遗老,但没有几年便迎来了顺治后的高压政治政策,对于汉族遗老,满清统治者倍加防范。因此,作为汉族遗老的王铎欲张扬其书法性格而不被时人所取,是情理之中的事了,这一点从王铎降清后的交往朋友圈可窥探一斑。

b、反之,与王铎同时代的董其昌的书风却受到了统治者的垂涎,以董书一家独大来遏制其他风格的蔓延,以实现文艺为政治服务的目的。

c、清代文字学大盛,与清代的文字学交相辉映的是篆隶古体,王铎的行书新风显得格格难入。

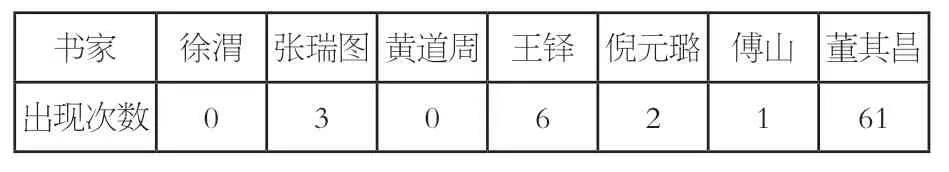

d、王铎被《清史》列入《贰臣传》,因人而及艺的思想使王铎的书法受到时代的排斥,并以董其昌甜美书风为宗。为了更加明显地说明问题,笔者列出了在《历代书法论文选》中王铎以及同时代等人与董其昌名字出现次数的对比:

书家徐渭 张瑞图黄道周 王铎 倪元璐 傅山 董其昌出现次数0 3 0 6 2 1 61

通过上表我们可以很明显地看出董其昌书风是当时统治者的宠幸儿,较为难得的是,在此情形下清人对王铎也留下了弥足珍贵的客观评价:

王铎书得执笔法,学米南宫苍老劲健,全以力胜,然体格近怪,只为名家。明季书学竞尚柔媚,王张二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。3

张果亭、王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风,岂得以人而废之。4

通过以上诸论我们可知,清人恰如其分地评价出了王铎“力娇积习”的贡献,但同时也指出了王铎书法“体格近怪”的缺陷。

另外,虽然从20 世纪初到80年代“王铎热”之前的书法研究相对冷清,但其间也不乏一些前辈们对王铎高屋建瓴的言论:

王铎一生吃着“二王”法帖,天分又高,功力又深,结果居然能够得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的“中兴之主”了。5

然如黄石斋之崖岸,倪鸿宝之萧逸,王觉斯之腾掷,明之后劲,终当数此数公。6

从今天的书法形势来看,王铎已然成为书法史上的里程碑式的人物,更甚者有“后王胜前王”之论,直与其祖“二王”相争辉。四百多年前王铎固然有留青于史的愿望,但如今之盛况恐怕是王铎始料所未及的。

近年来,随着“书法热”的到来,王铎也成为人们研究的主要热点人物之一,有关王铎各方面的研究成果堪称大观,但对王铎的独特创造与其“崇古”观念的内在联系揭示的还不够深入与全面。加之许多相同论调的文章堆积效应,使得世人对王铎的认识有所偏颇,片面地强调王铎的奇、怪与前卫,而忽视了其创新背后的传统功力。“崇古”观念是王铎终其一生所追求的,也正是因为王铎的入古之深,出之则不为人所识,甚至被人划为“野道”的范畴,这也是王铎大鸣“吾不服”之所在。

二、王铎“崇古”观念形成的时代背景与“崇古”观念的历史沿革

1、王铎“崇古”观念形成的时代背景

王铎的生命历程跨越了明、清两朝,其特殊的生命历程与时代大背景给王铎的思想烙下了深深的时代烙印。

明代统治阶级提倡程朱理学,并以此作为科举、治国的思想,明初实行的八股文科举取士的制度,使知识分子的思想受到严重压迫。社会的发展总是这样,压迫既久,势必会产生相反的力量与之抗衡,于是“前后七子”①的相继出现,掀起了一股全面复古的运动。直至明代中叶,社会经济的发展与资本主义的萌芽导致人文主义思潮开始启蒙,“阳明学派”亦随之兴起。不同于“程朱理学”,“阳明学派”主张抒发自然情感和纵欲主义的人生观,给当时的文化界注入了一股新的力量,不断冲击着传统的封建价值观和伦理观念。其后袁宏道“公安派”提出的“性灵说”进一步推波助澜,传统的礼教制度受到严重破坏。

不难看出,明代是一个充斥着复古、反叛与创新的特殊时代,同时也促成了文人意识中的复古与求新的两种思想。明代的书学承袭了元代赵孟頫所提倡的复古主义运动,形成了对原始帖学的重新接受与重新塑造的局面,在观念上表现出对“二王”经典的独尊。

2、王铎“崇古”观念的历史沿革

儒家思想历来就是中国传统文人的主导思想,而儒家向来是以古为尊的。因此,儒家思想中本来就充斥着浓重的“崇古”思想,正所谓“祖述尧舜,宪章文武”《礼记·中庸》。受传统儒家影响的复古主张,往往以“言之有物”为出发点,强调文艺的社会内容与道德力量。王铎正是基于这样追本溯源的主张,追寻书学的正统脉络“二王”书学体系,同时也遵循了刘勰的“参古定法”的思想。

三、以“崇古”为核心的王铎书学观

1、王铎及王铎的书法

王铎诞生于明万历二十年(1592),经历了天启、崇祯朝之后,王铎的书法艺术终于已臻成熟。工整的蝇头小楷是应科举所必备的基本技能,除此之外他尤喜行草书,王铎的行草风格一改前人面貌,与宋元以来的书坛主流拉开了较大的差距,与董其昌并举,时人称“南董北王”。②王铎的书法思想很大程度上是时代所赋予的,“前后七子”的相继出现,加之以董其昌、邢侗、米万钟为代表的根植晋唐的传统,使复古之风愈演愈烈。

王铎的一生官运尚可,虽没有什么实质性的话语权,但也可以算得上是个大官。崇祯十七年(1644),风雨中飘摇的明王朝终于覆灭,伴随着宏光朝的灭亡,王铎也于顺治二年(1645)5月16 日降于满清。在此后的人生中,王铎虽依然位居高官,但王铎的内心早已如死灰,不问世事而转攻书法,此时的王铎在《咏我》中对自己是这样评价的:

自诊周旋久,迂疏竟不忘。半生何啻梦,积墨渐成庄。带革宽须鬓,绲滕闭肺肠。贞观苟可冀,虎岳也回翔。7

王铎生长学习的社会环境正值晚明,所以王铎的书学思想与晚明的学术思想是分不开的。王铎曾说:

圣经、道藏、内典是日用饮食。8

这种思想显然是受时风的浸染,我们纵观王铎的书学,大致可整理如下数端:

a、明确的书学取法对象。王铎常说:“予书独宗羲、献。”黄梨洲《明儒学案·发凡》:“大凡学有宗旨,是其人得力处,亦是学者入门处。讲学而无宗旨,即有嘉言,是无头绪之乱丝也。”

b、以“博”为治学首务。广博是王铎书法美学领域的一个层面。顾亭林《亭林文集·与友人论学书》:“愚所谓圣人之道者,曰‘博学于文’。”

C、不受束缚,追本溯源。王铎敢于创新,不囿于时风。《习斋年谱》卷下:“必破一分程朱,始入一分孔孟。”

“崇古”观念是王铎书学思想的核心部分,他平时很少谈及创新与开自我面目这样的概念,于王铎所呈现出来的书法面貌来说,这样的言论多少会让我们感到吃惊,但王铎的创新是在全面继承传统书法精华的基础上的创新。

2、王铎的“崇古”观念

王铎的“崇古”具体表现在他的书法实践当中,正如他自己常说的“一日临帖,一日应请索,以此相间,终身不易”。所谓的“临古”就是与古人发生对话的一种方式,也是学习书法的不二法门。王铎一生临古之多,是我们公认的事实,更难得的是王铎的临古同时也包括了对传统经典作品的再创造,得意时临作优于原作。米芾自称是一生集古字,生平十万麻笺在人间,赵孟頫也以日书万字而声震千古,被誉为浑身上下无不“二王”法,而王铎的临古能力较此二公,有过之而无不及,此三人真可谓中国书法史上集古之大成者。

王铎的学古能力是一流的,从入帖来看,王铎几乎可以做到不爽毫厘、惟妙惟肖的地步。钱谦益曾对王铎临摹的功夫有较高的评价:

秘阁诸帖,部类繁多,编次参差,蹙衄起伏,趣举一字,矢口立应,覆而视之,点画戈波,错见侧出,如灯取影,不失毫发。9

钱氏的评价虽有言过之嫌,但对王铎的临摹功夫是相当认可的,这一点我们从王铎传世的临作中不难看出。尤其是对《淳化阁帖》的学习,从不曾间歇,对此王铎有这样的自我评价:

从事此道(引者按:“此道”指书法艺术)数十年,皆本古人,不敢妄为。10

吾书学之四十年,颇有所从来。11

王铎的“崇古”不仅表现在对古人书作的准确临摹,还表现在对上古字体流变考证。王铎在《释汉篆字画文》和《跋朱子亮印谱》文中对钟鼎文以及“古篆“字体有精到的论述,虽然我们看不到王铎的篆书字迹留存,但从王铎留下的文字可知他对先秦古文字是有所研究的。对此我们可以从王铎的书法作品中得到印证,虽然是行草书字体,但是王铎创作时多用承接篆书的结构以行书出之,如“月”“作”“肉”等,如果不是对篆字有十分的熟悉,断不会信手拈来,关于行草书和篆书的关系,王铎自己曾有过这样的论述:

草书之始,本篆所为。12

在王铎看来篆书是草书的源头,故应当深研篆书方知行草始终,对此王铎在《释汉篆字画》中有精到的论述:

……羲绳开纽,鸟印肇源。鸾龙钟鼎,古篆递易。迨仓颉氏作……汉重赋人,矜于文、平,帝征元士,而《训纂》八十九章,班固续十三章……13

古人于书法每作追本溯源的探求,唐代以降,此风渐衰,后世如郑杓等能承遗风者廖若星辰。可以肯定的是,王铎好古文字的出发点断非逞一时之快,而是始于对文字的信仰,这种信仰也来自于王铎对上古文字的崇敬之情,同时也表现出了根植于王铎思想中的“崇古”观念。

王铎的“崇古”思想是贯穿于其诗、文、书、画任何一门艺术中的,从《拟山园选集》中我们或可窥见何(吾驺)、马(之骏)、陈(仁锡)、黄(道周)、倪(元璐)、王(鑨)等人对王铎“崇古”的赞誉,其六人之论大同而小异,共同指出了王铎文艺思想中的“崇古”观念。

3、王铎的“承古”观念

“承古”是“崇古”的必然结果,王铎的“承古”在其诗、文、画中都得到了充分的体现:

……崩波瀛濡,魂撼心悸。天地之奇,造物固不能独专,而人才泼墨,能移天海如此,人固不当作画观也……14

“造物不能独专”“能移天海”是把书法之美与自然造化之美等而视之,王铎的这种书法美学观从书法的本体上对书法进行了重塑,其立意之高远可见一斑。

王铎对古代经典的继承是从两个方面展开的,一方面王铎出于自身家族的认同感,加之当时《阁帖》的盛行之况而独尊“二王”,力图复魏晋“二王”法,这是可以看得见摸得着的古法。另一方面从文字的肇始着手,虽没有可观之迹,但有文字之形可考。因此,大自然中的鸟兽虫迹,于王铎来说一寓于书:

草书之始,本篆所为。鸟迹穗象,施张有宜。简安飞扬,规动万随。握固深柢……怡此皓首,辄与松期。解者熟后,灵通经奇。浩唱举概,幽奥难知。15

王铎的此番言论,有许慎说文序的气概,将天地万物的姿态喻书法之美,在明代晚期能有此言论,实有发启鸿蒙之功。

四、小结

王铎的书法面貌在晚明时代无疑是让人耳目一新的,而王铎的书学思想恰与其所表现出的书法面貌相反,“崇古”思想是王铎书法思想的核心,这两者之间是高树与深根的对应关系。也正因如此,单从王铎的书法面貌来看,很容易让人产生不符合事实的片面评价。王铎的“崇古”思想不仅是王铎内心的诉求,更是一种科学的学书途径,通过对王铎“崇古”思想的研究,有助于我们加深对王铎的认识。正确理解明末清初以王铎、傅山为首的骇人耳目的书法风格的由来,也进一步诠释了以复古为创新在中国书法领域的可行性。

注释

1清·钱谦益《牧斋有学集·墓志铭三·故宫保大学士孟津王公墓志铭》,上海:上海古籍出版社,1996年9月第1 版,第1103页。

2清·杨宾《大瓢偶笔》,《明清书法论文选》,上海:上海书店出版社,1994年4月第1 版,第576页。

3清·梁巘《评书帖》,《历代书法论文选》上海:上海书画出版社,1979年10月第1 版,第576页。

4清·吴德旋《初月楼》,《历代书法论文选》上海:上海书画出版社,1979年10月第1 版,第595页。

5沙孟海《沙孟海论书文集·近三百年的书学》,上海:上海书画出版社,1996年6月第1 版,第45页。

6清·马宗霍《书林藻鉴》,北京:文物出版社,1984年5月第1 版,第165页上。

7《王铎书法选》,郑州:河南美术出版社,1991年7月第1 版,第99页。

8清·顺治十年王镛、王鑨刻本《拟山园选集·卷之八十·语籔下》,第2页。

9清·钱谦益《牧斋有学集》,上海:上海古籍出版社,1996年9月第1 版,第79页。

10《琅璍馆帖》跋,《王铎书法选》,郑州:中州书画出版社,1982年9月第1 版,第163页。

11《王铎草书杜诗卷》,《书法丛刊》,第五期,北京:文物出版社,1982年12月第1 版,第79页。

12清·顺治十年王镛、王鑨刻本《拟山园选集·卷之六·颂·草书颂》。

13清·顺治十年王镛、王鑨刻本《拟山园选集·卷之二十一·释》。

14清·顺治十年王镛、王鑨刻本《拟山园选集·卷三十八·题跋一·跋观涛图》。

15同12。

①笔者按:“前七子”是明弘治、正德年间(1488—1521)的文学流派,包括李梦阳、何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思和王廷相,其中以李梦阳和何景明为代表;“后七子”是嘉靖、隆庆年间(1522—1572)的文学流派,包括李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦、余日德和张佳胤,其中以李攀龙和王世贞为代表。此“前后七子”主要提倡文学的复古,彼此标榜,强调“文必秦汉,诗必盛唐”。

②笔者按:“南董北王”之说最早见于清代初年文人杨宾的《铁函斋书跋》,此说的提出表明了王铎在清代书坛上地位的上升,与董其昌齐名并举,董其昌书风被清代统治者所大肆褒扬,大有清代“二王”之势。