某地铁车站导流围栏改造安全评估

2020-06-05贾红娟陈焕球

贾红娟 陈焕球

摘要:某换乘车站换乘通道在早晚高峰期间拥挤严重,由于人员密度太大,为了避免人员在此区域因呼吸不畅晕倒,甚至在紧急情况下恐慌导致踩踏,准备在进入换乘通道前设置导流围栏,本文将识别及评估设置导流围栏前后的风险。

关键词:地铁车站;密度;安全评估

1 背景资料

某地铁站客流以换乘为主,根据统计数据,本站进出站客流与换乘客流比例约为1:9,“换出”与“换入”客流比例为53:47,在7:30—8:30时间段, “换出”与“换入”客流比例更是达到了67:33,致使本站早高峰时段有大量换乘乘客积压在“换出”通道内。

因此,计划利用南北站厅及出入口的有效空间,设置隔离栅栏,高峰期引导乘客绕行以缓冲对换乘通道的冲击。

2 风险评估

2.1 基础数据

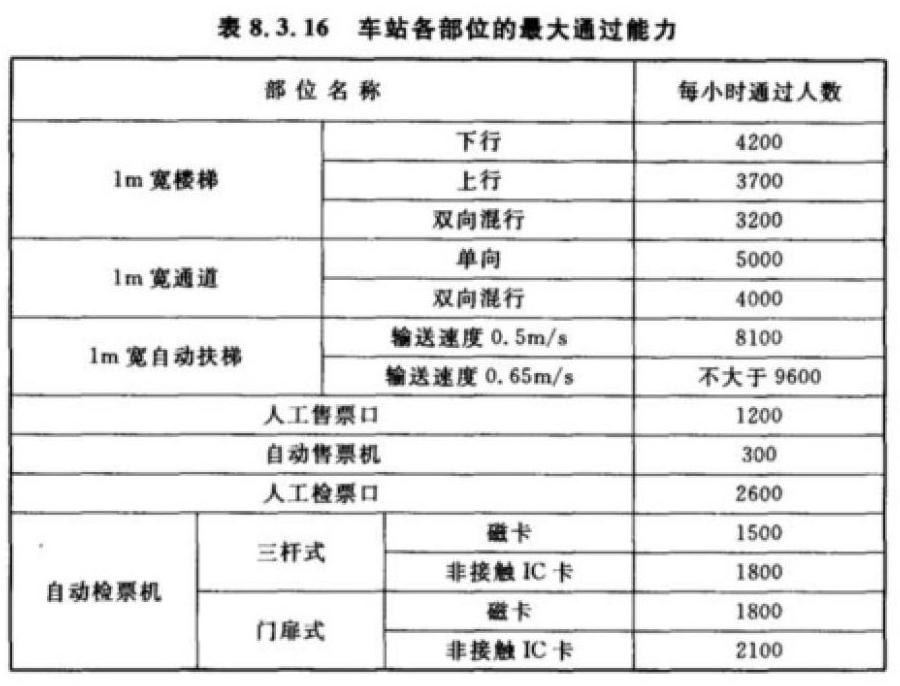

2.1.1 《地铁设计规范》中的8.3.16车站各部位的最大通过能力:

2.1.2 客流临界量:

经北京交通大学有关专家研究计算表明,客流密度为4人/m2时,移动速度很慢,约为0.1m/s,属拥堵状况(临界量)。当客流密度为5.1人/m2时,客流移动速度趋向于0m/s,客流基本不能移动(关于本市高峰大客流影响地铁运营安全的报告(北京市交通委员会运输管理局2010年9月20日发))

2.1.3 平日高峰期间行车间隔为2.5分钟;

2.1.4 客流预测:

目前实际早高峰时段(7:30-8:30)的平均“换出”客流为最大值14355/人每小时;

根据客流预测结果,2年后延长线开通,早高峰时段每小时给本站增加约5100人的换出客流,5年后新增高峰期换乘人数也将突破6000;

目前的行车间隔为3分钟,延长线开通后的行车间隔为2.5分钟,假设客流放大3/2.5=1.2倍;

根据客流观察情况,老弱病残及带包乘客的比率为10%,即客流放大系数为1.1;

综上,

目前本站早高峰时段换出最大客流为14355*1.1=15790人/小时。

2年后本站早高峰时段换出最大客流为(14355+5100)*1.1*1.2=25680人/小时。

5年后本站早高峰时段换出最大客流为(14355+6000)*1.1*1.2=26869人/小时。

2.1.5 改造后,南厅导流围栏最窄处为1.47m,北厅导流围栏最窄处为1.5m

2.1.6 改造前,乘客从站台下车到到达换乘通道口的时间为1分钟,到达对方站台的时间为6分钟。

2.1.7 改造后,乘客从站台下车到到达换乘通道口的时间将达到3.5分钟到达对方站台的时间将达到8.5分钟,8.5分钟为目前实测值,由于2年后客流为现阶段客流的25680/15790=163%,客流增加后换乘速度会减慢,假设2年后乘客早高峰从站台下车到到达对方站台的时间将达到12分钟。

2.1.8 容納能力:

根据实地测算,换乘通道加楼梯面积约为270㎡,由于此处乘客移动速度较慢且相对密集,所以按4人/ ㎡承受力计算,共可容纳1080人;南、北站厅加出入口通道可利用有效面积为549 ㎡,由于乘客此处移动速度较快,所以按3人/ ㎡承受力计算,一共可容纳1647人。

综上,改造后换出的换乘路径有效面积为819㎡,共可容纳2727人。

2.1.9 改造后,以北站厅为例,E口被导流围栏分隔为1.5m,1.5m,1.8m的三个通道。

2.1.10 以早高峰换出客流最大值出现的日期为例,本站进站客流为893人/小时,出站客流为1346人/小时。

2.1.11 假设南北站厅客流平均分布。

2.1.12 风险评估借鉴本人在《地铁安全门与列车车体空隙风险评估》引用中提的风险矩阵:

2.2 风险评估

2.3 改造前风险评估

2.3.1 危害1-由于拥挤发生乘客踩踏/打架意外

2.3.1.1 改造前换乘通道加楼梯面积约为270㎡,按拥堵临界量4人/平米计算,共可容纳1080人,即正在换乘的1680名乘客中,有600人将不能进入换乘路径,拥堵在南北站厅换出通道入口处站厅内,存在由于拥挤发生乘客意外的风险。

2.3.1.2 通过查阅运营数据,发现4月到7月全线发生了一起由于拥挤引起乘客出现意外并受轻伤的事件,则假设每年全线发生3次由于拥挤导致乘客意外并受轻伤事件。根据目前情况,假设全线有5个车站早高峰处于拥挤状态。所以目前本站由于拥挤而发生乘客轻伤的频率为:(3/5)*(2/18)=6.67E-02次/年(风险矩阵中频率为E)。

根据4.1.4),2年后本站换入客流是目前的163%,所以,2年后本站由于拥挤而发生乘客踩踏/打架意外的频率为(6.67E-02)*163%=1.09 E-01次/年,风险矩阵中频率为D。

综上,改造前,本站由于拥挤发生乘客意外的风险等级为R2(D,5),必须将风险减低至最低实际可行的水平。

2.3.2 危害2--堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡

2.3.2.1 根据某境外地铁线路经验,列车发生重大火灾的频率为每年1/25次,车站发生重大火灾的频率为每年1/50次,综上,本站在高峰小时发生火灾的频率为(1/25+1/50)/24*(2/18)=2.78E-04次/年,风险矩阵中频率为G。

2.3.2.2 改造前,早高峰时,由于南北站厅换出通道口各有300人拥堵,堵塞了疏散通道,发生火灾时,人员疏散困难,后果为风险矩阵中的2-重大(死亡数目3至49个)。

2.3.2.3 综上,改造前“堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡”的风险等级为R2(G,2),除特殊情况外,必须消除该类风险。

2.4 改造后风险评估

2.4.1 危害1-由于拥挤发生乘客踩踏/打架意外

2.4.1.1 根据4.1.8),改造后换出的换乘路径有效面积为819㎡,按拥堵临界量4人/平米计算,共可容纳3276人,即正在换乘的3360名乘客中,有84名乘客不能进入换乘路径,拥堵在4号线站台通往站厅的楼梯周围。

2.4.1.2 根据4.3,2011年本站由于拥挤而发生乘客踩踏/打架意外的频率为1.09 E-01次/年。

2.4.1.3 根据4.1.8),改造后与改造前拥挤度的比值为4.1/6.2,则改造后,本站由于拥挤而发生乘客踩踏/打架意外的频率为(1.09 E-01)*(4.1/6.2)=7.19 E-02次/年,风险矩阵中频率为E。

2.4.1.4 综上,改造后,本站由于拥挤发生乘客意外的风险等级为R3 Upper(E,5),为可忍受的风险,但仍须按成本效益尽量减低风险。

2.4.2 危害2-堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡

2.4.2.1 根据某境外地铁线路经验,列车发生重大火灾的频率为每年1/25次,车站发生重大火灾的频率为每年1/50次,综上,本站在高峰小时发生火灾的频率为(1/25+1/50)/24*(2/18)=2.78E-04次/年,风险矩阵中频率为G。

2.4.2.2 改造后,早高峰时,由于站台至站厅的楼梯上有84人拥堵,发生火灾时会很快离开此位置,不至于堵塞了疏散通道,发生火灾时,后果为风险矩阵中的3-危急(死亡数目少于3个)。

2.4.2.3 綜上,改造后“堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡”的风险等级为R3 Upper(G,3),必须将风险减低至最低实际可行的水平。

3 结语

3.1 改造前,“本站由于拥挤发生乘客意外”的风险等级为R2(D,5),必须将风险减低至最低实际可行的水平。

3.2 改造后,“本站由于拥挤发生乘客意外”的风险等级为R3 Upper(E,5),为可忍受的风险,但仍需按成本效益尽量减低风险。

3.3 改造前,“堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡”的风险等级为R2(G,2),必须将风险减低至最低实际可行的水平。

3.4 改造后,“堵塞疏散通道导致火灾时人员伤亡”的风险等级为R3 Upper(G,3),风险可忍受,但仍需按成本效益尽量减低风险。

4 建议

4.1 改造后,建议站务、安保安排足够的人手,保证紧急情况发生时能够立即打开导流围栏,尽量不阻挡改造前的疏散路径。

4.2 建议组织一次应急疏散演练。

4.3 改造后,换乘客流容纳能力为22515人/小时,低于2年后预期,建议尽快考虑新的可应对远期客流增长的改造方案。

参考文献:

[1]关于本市高峰大客流影响地铁运营安全的报告(北京市交通委员会运输管理局2010年9月20日发)

[2]地铁安全门与列车车体空隙风险评估(贾红娟)