审美距离视域下的电影起源

2020-06-05王廷轩

■王廷轩

(中国传媒大学,北京,100024)

诞生于19 世纪末、被称为“第七艺术”的电影,历经技术推动、审美困境、艺术探索,走过了一个从“动态化”开始的变革过程,其间“审美距离”也曾因技术发展而变得过近,又因艺术手段的丰富而逐渐合理。本文试以审美距离视域,从“动态化”初现到“动态化”的审美困境,再到蒙太奇的艺术探索,回溯电影的起源。

一、研究缘起

电影艺术起兆于17 世纪,正式诞生于19 世纪,发展和繁荣于20 世纪,影响至21 世纪,已是人类的艺术世界乃至文化世界中一个不可或缺的组成部分。它不仅与技术有着天然的、密不可分的关系,更是“前七种”艺术中与科学发展的联系最为紧密的一种。纵览电影史上的数次“革命”,可以发现它们都是由技术打响了“第一枪”:从世界上第一架比较完善的电影放映机出现,让静态影像变成动态影像,推动电影的诞生,到电影剪辑的发现及创造、“蒙太奇”的产生让电影真正变为艺术;从声音的引入让电影从默片变成有声片,将电影从动态的视觉艺术发展为动态的视听艺术,到彩色胶片的发明真正让电影从黑白有声片时代进入彩色有声片时代,再次推进其再现世界的能力;至今仍不断完善的3D立体电影及高帧率、高动态范围、全景声、数字合成等新技术,更是不断提高着电影的逼真度和立体感。与这个过程相伴的,是从光学、化学设备到电子、数字设备的一系列革新。没有技术的进步,电影就不可能更新换代到今天的模样;即便说电影的发展史是科技发展史的一个缩影,或许也不算很夸张。

但是,无论技术如何变迁、观影方式如何改变,电影作为艺术,它对观众最根本的吸引力应该还是来自一种审美体验。

1912 年,英国心理学家、美学家爱德华·布洛发表论文《作为一个艺术因素与审美原则的“心理距离”》①Edward Bullough,“‘Psychical Distance’as a Factor in Art and as an Aesthetic Principle”,British Journal of Psychology,1912(5),p.57.,提出了“审美距离”(Psychical Distance)②就原文来看,如果译为“心理距离”无疑更加接近。但是,那样做却可能偏离了本文的学术范畴及其实际含义,下文对此还会论述。笔者在此将其意译为“审美距离”,是基于布洛讨论的语境加以限定后的选择,其内涵可以简单理解为“审美过程中的心理距离”。笔者认为,如果我们想要更加严谨地讨论该学说,那么用“审美距离”替换“心理距离”就更有利于避免术语的歧义,而且能够进一步明确审美距离的内涵和本质。本文全篇都将以“审美距离”来表达Psychical Distance 这一概念。这个概念。布洛将此概念和对它的思考置于审美欣赏过程中。在他看来,所谓“审美距离”就是审美过程中,参与欣赏的审美主体与被欣赏的审美客体之间的距离。对此,他举了著名的例子“海上生雾”:在海雾中,如果我们超越了个人的目的、需要、功利(如担心、恐惧、紧张、焦虑等),在自己与海雾之间建立起一种心理距离的话,我们就能欣赏到海雾中的奇美景致。③参见蒋孔阳主编《二十世纪西方美学名著选》,复旦大学出版社1987 年版,第239 页。他认为,距离的作用既有其否定、抑制的一面,即“摒弃了我们对待这些事物的实际态度”,也有其肯定的一面,即“在距离的抑制作用所创造出来的新基础上将我们的经验予以精炼”。他指出,“距离乃是一切艺术的共同因素”,是一种“审美原则”,但他又指出,审美并非只要一味地扩大距离就好,并非仅持有“非人情”的冷静,它也是需要动情的,因此要形成一种“有人情但又有距离的关系”,这是“距离的内在矛盾”。他还试图把这一原则普遍化,提出“无论是在艺术欣赏的领域,还是艺术生产之中,最受欢迎的境界乃是把距离最大限度地缩小,而又不至于使其消失的境界”。④参见同上书,第240页。他也强调“距离”在主体认知与客体条件的共同影响下存在易变性,在此基础上提出了“极限距离”的概念,并且将上述思路应用到对传统艺术门类的讨论之中。

一百多年过去,审美距离学说在经过后世学者引用、借鉴及修正后,已有了多方面的发展,大大超出原本的含义。布洛关于“审美距离”的学术思想,也在一次次的审美欣赏中被成功实践:在文学作品中,张爱玲利用“外聚焦”的叙事方式使故事尽量客观地以其本来面目呈现出来,引领读者游离、超脱于故事之外,给读者带来无穷的“解码”快感和更深层次的生命体验;在绘画作品中,毕加索利用变形、递转、错位和重组等手段,将现实生活中挑起性欲的裸体变成了立体派和新古典派风格相结合的作品《镜前的少女》;在雕塑作品中,隋建国从材料语言入手,以抽象的个人化的形式,创造性地改变了雕塑的传统面貌,利用材料试验和形式试验完成了对生命意义进行思考的作品《时间的形状》……来自不同艺术形式的成功案例,都印证了适当的“审美距离”存在的必要性。

然而,在同一艺术形式内部的多次实践的结果,又带来了另一层次的思考。比如戏剧界,学者高化铭曾经指出:“不同戏剧观念所主导下形成的不同戏剧体系,在处理审美距离上是截然不同的。”⑤高化铭《戏剧审美距离浅说》,载《戏剧文学》1988 年第3 期。以20 世纪三大戏剧体系为例:斯坦尼斯拉夫斯基体系以极力缩短舞台与观众的心理距离为宗旨;布莱希特体系却极力将演出与观众的距离拉远,强调“间离效果”;梅兰芳体系则以程式化的、夸张的舞台效果呈现了“不即不离”、“貌合神离”的距离观。

回到电影来说,按照布洛提出的“距离是审美的前提”看,任何一次观影的审美过程都要在“审美距离”的作用下产生。参照“审美距离”学说在其他艺术形式中的运用可见,不同的作品、不同的流派、不同的影像风格、不同的观影人群甚至不同的观影条件,都会对“审美距离”产生影响,后者也因此具有一定的偶然性。但是,由技术推动电影革命而带来的“审美距离”的改变,当是根本性的。若如此,则从电影技术的角度出发,以“审美距离”的视野,纵向地、节点式地回顾电影艺术史的初始阶段,也会具有一定的本原意义。

二、影像“动态化”初现

中国的墨家学派提供了现存最早的对针孔成像的记载。《墨经·经说下》:“光之人,煦若射。下者之人也高,高者之人也下。足蔽下光,故成景于上;首蔽上光,故成景于下。在远近有端,与于光,故景障内也。”戴念祖在《中国物理学史大系·光学史》中评价道,《墨经》的这一细致描述引人称叹,其指出“光沿直线传播”这个现代物理常识,尤为难得。遗憾的是,墨家在这方面的发现因过于超前,并未受到当时的人们重视,很快被埋入历史深处。

跨过千年时间和万里空间,当文艺复兴时期的达·芬奇描绘出“暗箱”(camera obscura)的结构时,他也不会想到这个东西就是几百年后家喻户晓的照相机。这种同样利用针孔成像原理的设备可以透过开在壁上的小孔,把室外景物的影像以上下左右颠倒的形式投射到另一壁上。16世纪中叶,这种能为画家作画提供准确比例关系的暗箱也得到了升级,不仅针孔被光学镜头所代替,镜头也被加上了光圈,令影像更加明亮、清晰;17世纪中叶,一块反光镜的加入将影像呈现在了毛玻璃上;到17世纪末,镜头的成像畸变得到了校正,不同焦距的镜头也可以替换了。但直到这个时候,这一切改进仍限于绘画辅助器械升级的领域之内。

法国物理学家约瑟夫·尼埃普斯率先把暗箱用于摄影。在石版画艺术发展的驱动下,他于1814 年开始试验如何利用暗箱将景物转变为影像,并于1816 年得到了第一张记录在卤化银感光纸上的负片。1827 年,他用超过8 小时的曝光拍摄了《窗外的风景(鸽子窝)》,但其照片无法长久保存。同年,他遇到了志趣相投、后来被誉为“摄影之父”的路易·达盖尔,两人开始合作。1833年,尼埃普斯去世。1837年,达盖尔发现盐的定影作用,由此研发出银版照相术。1839年8月19日,法兰西科学院和艺术院公开宣布这一技术将以达盖尔命名,标志着照相术的诞生和静态影像拍摄的正式诞生。

另外,产生于汉武帝时代、盛行于宋代的中国皮影戏,也曾被电影史研究者视为电影的先导。它利用灯光照射,把纸或皮做成的物象投影在特定的空间中或布幔上。皮影戏于18 世纪60年代被传教士带入法国后,曾在巴黎等重要城市以“中国灯影”为名多次演出,深受当地人喜爱。后来它又与法国当地的文化特色融合,形成“法兰西灯影”。不过,在1671 年,德国神父柯雪也发明过一种凸镜投影装置“魔灯”(Magic Latern),并被意大利传教士闵明我(Claudio Filippo Grimaldi)在1672 年带到中国给康熙皇帝看。此后,还有诸如法拉第轮、诡盘、走马盘、走马灯等多种展示活动影像的方法先后被发明,它们大多是通过转动圆盘,使绘制于圆盘边缘的图像逐一经过用于观看的片门,产生画面活动效果的。但是,这些发明都需要手绘的图像,没有跟照相术的画面获取方式结合起来。

17 世纪,牛顿和达赛爵士发现了视觉暂留原理。到了19 世纪,比利时青年约瑟夫·普拉多为了进一步验证该原理,竟然对着炽烈的太阳直视了25 秒,然后迅速进入密闭、黑暗的空间,结果发现眼底果然呈现出了太阳的残留影像。(此实验有极高的致盲风险,千万不要模仿!)他在反复试验后,认为通常情况下的视觉残留时间大致在0.1秒至0.25秒之间。

活动拍摄影像的真正诞生显得是在意料之外。1872 年,美国加利福尼亚州的斯坦福和科恩两人,就马匹在飞奔的过程中是否存在四蹄全都腾空的瞬间起了争论,但马蹄动作实在太快,就连专业的驯马师也看不出来。二人便出资请摄影师穆布里奇拍摄马匹飞奔的过程。为此,穆布里奇在1872 年至1878 年间进行了一系列实验,最终用24台照相机依次安装在跑道一侧,并将所有快门用细线引出,架设到跑道上。当马跑过,绊到细线,就拉动了快门,如此便实现了快速的依次拍摄,并由此判定马匹在任一时刻总有至少一蹄要踏地。1879 年,他在此基础上发明了诡盘投影机,把拍下来的照片序列放在其中观看,即可见到活动影像。

法国的艾迪安·马莱受到前人的启发,在1882 年发明了马莱摄影枪。当“扳机”扣动时,这部摄影枪就能以每秒12 格的速度连续对感光玻璃曝光,后者经过洗印可以得到一组环绕轴心的照片,单个画面的大小约等于一张邮票。这是电影摄影机的雏形。

爱迪生后来发明了一种每格尺寸35 毫米左右的胶片,这种胶片在每一格旁边都凿有4 个小孔。这一发明让电影呼之欲出,但由于爱迪生没能成功让留声机与胶片配合制成有声电影,这个成果就没有及时问世。后来,爱迪生的公司在19 世纪90 年代推出摄影机(Kinetograph)和电影视镜(Kinetoscope),这套由爱迪生及其助手威廉·迪克森主持设计的摄影、放映系统,是历史上第一套采用35 毫米胶片的电影设备。“电影视镜”上装有放大镜,内部可容纳约15米长的胶片,放映时只能允许一个人凑到目镜前观看。当时爱迪生认为电影院式的集体观看没有前景,因此拒绝开发电影院使用的放映机。

1894 年底,法国照相器材商卢米埃尔兄弟受前人的启发,将每张胶片打两个孔,保证了胶片在摄制和放映过程中能连续传动。这种新的胶片传动方式对活动电影机的问世功不可没。1895 年,他们就“连续摄制与播放照相试验用器”取得相关专利权。仅一个多月后,这台经过精心设计和改良的活动电影机就被正式命名为“电影放映机”。又经过半年多的性能完善,卢米埃尔兄弟发明了集摄影、放映、印片尾功能于一体的活动摄影机(Cinematographe),并于当年12月28日在巴黎卡布辛纳大街的“大咖啡厅”用活动摄影机进行了历史上的首次带有售票的电影公映,这一天也被称为“电影诞生日”。至此,影像的发展才算真正地由静态变为动态。

三、“动态化”的审美困境

对于哪部电影才算历史上第一部电影,学界一直都有争议。1895 年爱迪生公司拍摄的《苏格兰玛丽女王的死刑》、1888 年由路易斯·雷·普林斯拍摄并且后来被吉尼斯世界纪录认定为“最古老”的《朗德海花园场景》,以及据信有可能同由普林斯这个人在1887 年拍摄的《绕过墙角者》,都比卢米埃尔兄弟在1895 年底的首场公映中的12 部电影(包括《工厂大门》、《婴儿午餐》、《水浇园丁》、《火车进站》等)要早。

当然,首场公映的效果及其对影像发展的意义,是前面几个例子无法企及的。当“大咖啡厅”内的活动摄影机齿轮开始发出声响,胶片开始转动,喧闹的观众瞬间安静下来,他们看到了日常生活中熟悉的景象:《工厂大门》中头戴羽帽、腰系围裙的女工们和手推自行车行走的男工们的形象,让人感受到他们的质朴;《婴儿午餐》中父母用温柔的眼光瞧着一边喝粥一边玩饼干的宝宝,充满亲切的情调;《园丁浇水》用儿童踩水管戏弄园丁的情节引发了观众的阵阵笑声;《火车进站》则让不少观众误以为真有一列火车正在迎面驶来,其中胆小的已经吓得逃出了放映厅。可以说,在历史上首次电影公映的现场,观众已经和影像融为一体,摄影机第一次变成了故事中的一个角色。

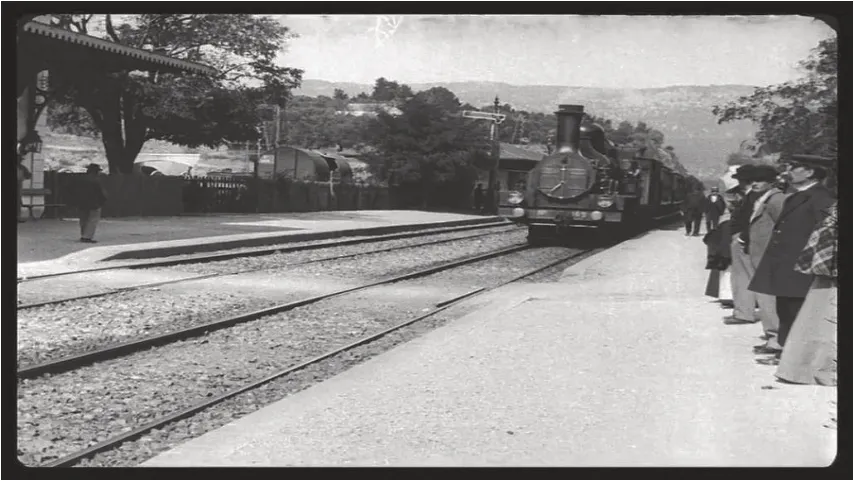

卢米埃尔兄弟的电影《火车进站》的截图

如果把电影史上首次公映的过程看作一次集体的审美体验,则逃跑的观众正如布洛在“审美距离说”中阐述的那样,“距离太近”——“如果危险或痛苦太紧迫,它们就不能产生任何愉快,而只是恐怖”。

苏联作家高尔基早年在看了一些当时的影片后,写下过一段不能算作影评的“影评”:“昨夜我好像被幻象包围着……(那可叫人害怕),但其实也真的就是幻象,是四处移动的幻象……突然咔嗒一声,透过银幕呈现的所有一切都消失不见,只剩一列向你疾驰而来的火车,小心!好像它会直直冲出边界,开到你身处的黑暗中将你压得血肉模糊、尸骨无存。可是,这也只不过是一列幻影罢了。”①参见林少雄《从电影的发明看其艺术与产业属性——以卢米埃尔兄弟和爱迪生为例》,载《艺术百家》2010 年第5 期。

通过这段文字不难看出,高尔基对当时刚刚兴起的电影并不认同。但作为一位极具洞察力的文学家,他也相信,这种“幻影”未来将会改变大众的生活方式,极具真实感的视觉冲击也将对现实生活产生巨大影响。电影作为一种艺术形式,无疑是刺激又新鲜的,但它又不仅仅是一种艺术形式——它更重要的一种功能,是作为艺术的媒介,给予观者全新的生活体验与生命感受。换言之,电影不只是一种视听感知方式,它还可以蕴藏对生活和生命的理想表达。它在视觉经验上和审美想象上给予人类极致冲击,从而可以使人进入一个迥异于既往生活的新奇世界与审美环境之中。

由于首次公映获得成功,卢米埃尔兄弟开始于次年初雇请更多摄影师,大量地拍摄影片。摄影机在户外的活动既能产生新的影片,也吸引了许多人围观,客观上对电影本身起了一定的宣传作用。发现这一情况之后,卢米埃尔兄弟甚至会让摄影师站在街头佯装拍摄(实际未开机),其目的仅是让更多的人走进电影院,而许多观众掏钱买票的动机也很单纯,就是希望自己的身影能出现在银幕上。

此后,卢米埃尔兄弟的摄影师在特技摄影(比如倒放)和移动摄影方面都做出了新的尝试,也开始制作长达30分钟的纪录片。不过,仅过了一年半,“活动电影机”就已很难再像最初那样令大众兴致高昂:其艺术手段受到题材、构图和照明等因素的硬性限制;单卷胶片的放映时长仅为1 分钟,让所有的意犹未尽都在多余的操作中受到破坏;此外,当时电影的表现手法也过于机械、直白。这些事实让电影事业暂时走进了低谷,一时间又有无人问津之势。

这种大反转看似突然,但如果以“审美距离说”来分析,实属情理之中。如前文所述,影像由静态发展为动态,是由技术的推动导致的一种“审美距离”的极速拉近。艺术家缺少经验,控制能力不足,而观众也缺乏审美经验,这才催生了部分影片低于观众的“极限距离”的情况,才有了那些逃出影院的观众。从根本上说,这不是艺术作用,只是在制造生理恐惧。值得指出的是,电影事业能维持这个短暂兴盛期,并不是缘于“审美距离”的变化,而是因为观众逐渐适应这种恐惧之后,用观影来满足一种寻求新鲜、刺激的生理冲动。不过,这种心态最终必然转变为麻木和疲劳,导致兴趣丧失。在电影因“距离太近”而跌出审美体验过程的这个阶段,由技术推动的动态影像仍然算不上艺术。

四、蒙太奇艺术的出现

在卢米埃尔兄弟从神坛跌落、电影几乎无人问津时,同为法国人的乔治·梅里爱出现了。他将戏剧艺术的叙事手段用在了电影里,使之重新赢得了观众的认可。不过,在此之前,其实已有先驱尝试这样做了,比如亨利·约利在“电影诞生日”之前已经尝试将少量简单的叙事片段夹杂在爱迪生的影片中(类似作品例如低俗的《交际花脱衣》,以及后来1897 年的宗教题材电影《基督受难》),但都因单调乏味而不成功。

梅里爱作为“电影诞生日”的首批观众之一,在1896 年就摄制了多达80 部短片,但一开始全都是模仿卢米埃尔兄弟和爱迪生的套路。直到某次放映时,胶片意外卡住,导致银幕上一辆行驶在西班牙街头的公共马车瞬间变成了运灵柩的马车,他才得到了灵感,由此开始了最简单的特技摄影,并于1896 年10 月拍摄了第一部使用特技的作品《贵妇失踪》。此后其他的特技,比如“魔术照相”“合成照相”“二次曝光”等,也都在梅里爱手中付诸应用,让观众重新感到惊奇。梅里爱开拓的手法,在当时可以算作未来电影语言的序幕,也为电影进入艺术雏形期找到了“审美距离”。

1902 年,梅里爱拍出了著名的《月球旅行记》,他在登上个人电影艺术顶峰的同时,也在商业上获得了巨大的成功。当时,除了英国以外,电影的商业化道路都岌岌可危,可以说是梅里爱用一己之力挽救了这个领域。但自此开始,梅里爱也在电影艺术上固守他的戏剧美学,直到他结束自己的电影事业,也再没有新的突破。正是因此,在1912 年梅里爱与百代商业竞争失败后,人们也觉得他的电影已经远远地落在了时代的后面。

梅里爱的电影《月球旅行记》的截图

彼时,电影还尚未学会叙事的技巧,即使是一些微妙的心理活动和复杂的故事情节,也只能在10 分钟之内用较为简单、拙劣的电影语言表现出来,总体上对观众的吸引力仍然不足。因此,各国的电影艺术家都开始在题材、技法、表现形式上继续努力。英国的布莱顿学派对摄影技巧的研究,为打破摄影机固定视点奠定了美学基础;法国的艺术电影运动,使电影叙事与传统戏剧观念结合得更为紧密;美国导演埃德温·鲍特则完善了剪辑的手法,将电影同其他戏剧形式区别开来。于是,从法国的艺术电影和印象派,到北欧电影“荡妇和接吻”的出现,再到意大利的浮华之风,直至德国的表现主义,各个电影流派都有了一套属于自己的理论和拍摄技法。但正如梅里爱的例子一样,零散的技巧和理论并不能将电影完全带进艺术的大门。由于缺少体系化的控制经验,电影的“审美距离”此时飘忽不定:虽然“百代时期”的辉煌让电影工业的规模庞大起来,但“电影消亡论”也因其题材缺陷而大为流行。改变这一局面的,是被誉为“现代电影之父”的大卫·格里菲斯。

1908 年,格里菲斯导演了自己的第一部电影《陶丽历险记》,此后的4 年间,他又创作了约400 部影片。他虽不像后世所说是电影界的“缪斯”,但确实吸取了各派风格和多位导演的创造,并将其融会贯通为一个系统,还在1911 年的《隆台尔的报务员》中首次使用平行剪辑,用来控制影片的节奏。格里菲斯通过其早期的电影实践发现,电影不是也不应该是一组组图像和故事的单纯串连,影片构成中最基本的单位应该是镜头——每一场戏都由一组连贯的镜头构成,而这样一个个场景又串连着一系列相关的情节,从而表现故事。他由此开创了电影的“经典叙事系统”以及全景、中近景、特写、全景的“经典剪辑”方式。

1915 年,格里菲斯利用剪辑手法和逐渐完善的叙事技巧,拍出了里程碑式的作品《一个国家的诞生》。该片闪电般横扫美国,引起轰动,电影从此不再被认为是粗劣肤浅的、只适合文盲和儿童的娱乐,它成了真正受到公认的艺术。格里菲斯教会了电影导演们创造电影艺术的语言,也就教会了他们控制“审美距离”的方式。当观众不再斥责电影粗鄙和莫名其妙之后,电影也就在合适的“审美距离”中迎来了发展的黄金期。

《一个国家的诞生》中的“平行蒙太奇”,和格里菲斯另外一部代表作《党同伐异》中的“交叉蒙太奇”,是在蒙太奇被系统化之前运用这一技巧的最具代表性的影片。在格里菲斯的影响和启发下,各国电影艺术界和理论界蓬勃发展,库里肖夫也用实验的方式证明了蒙太奇的作用和价值。1923 年,初出茅庐的爱森斯坦在先锋派杂志《列夫》上发表了《杂耍蒙太奇》一文,公布了一个新的蒙太奇方式,该方式后来用在了他于1925 年导演的《战舰波将金号》中,创造了著名的“敖德萨阶梯”段落。1938 年,他撰写了《蒙太奇1938》,系统地对蒙太奇原理进行了分析,让电影艺术在理论上有了更为坚实的支撑。

随后,一手开创了好莱坞名声的格里菲斯也在其最繁荣的时期被抛弃了,但好莱坞在电影界的世界霸权正在建立起来。电影制作的中心角色由负责艺术的导演变成了象征制片公司利益的电影明星,艺术性让位于商业性,由此越发陷于盲目追求豪华场面。纵使出现了麦克·塞纳特的喜剧学派和卓别林这样的喜剧天才,默片艺术的黄金时代也注定一去不返了。“审美距离”的平衡再次被打破,一个新的阶段也即将到来。

结 语

1895 年,第一批黑白默片公映;1935 年6 月13 日,《浮华世界》首映,标志着彩色电影诞生;1953 年9 月16 日,《圣袍千秋》首映,标志着变形宽银幕电影诞生;2003 年4 月11 日,《深渊幽灵》首映,标志着数字立体电影诞生。电影在一百多年的时间里,经历了四次大的技术革命和千百次小的革新,无数电影艺术家在其间进行了艺术探索,“审美距离”也在革命、创新和艺术尝试中跌宕起伏,直到如今的影像时代。

在影像革命中,真实感所追求的“引力”会把“审美距离”断层式地拉近到“极限距离”之下,导致“审美距离过近”;艺术手段则会通过不断摸索让“斥力”逐渐增强,慢慢足以与“引力”抗衡,从而逐渐将“审美距离”拉回到“合适”的范围中。具体到每一次审美欣赏过程,观众的审美体验也都建立在由真实感所追求的“引力”与艺术手段所带来的“斥力”的共同作用形成的“审美距离”之上。当“引力”远大于“斥力”,即艺术手段控制力不足,则容易出现“距离过近”的纯功利性的生理刺激;当“斥力”远大于“引力”,即过分强调艺术家的艺术手段干预,则容易出现“距离过远”,产生不切实际的空洞、匠气之感,或使作品变为小众艺术形式;只有当“引力”与“斥力”相仿,彼此作用,让审美距离缩短到“极限距离”而又不至于丧失时,才有相对最佳的审美体验。

在审美距离视域下研究电影的起源阶段,其真正意义当不在于回溯电影史,而是在于思考这段历史可以如何被借鉴,以及可能将如何影响未来的影像发展。这个问题的答案,应当从一百多年的电影史以及这一百多年来电影的“审美距离”中寻找。