隶书的发展演变与审美

2020-06-05孟云飞孙秀明

■孟云飞 孙秀明

(国务院参事室,北京,100006;中国书画家报社,北京,100048)

在中国书法艺术发展史上,隶书仿佛是一个三岔路口,上承周秦篆书,变通章草,下启魏晋楷书,烂若天文之布曜,蔚若锦绣之有章,形成了两汉时期辉煌灿烂的书法篇章。东汉许慎《说文解字·叙》云:“秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”①许慎《说文解字·叙》,载崔尔平选编《历代书法论文选续编》,上海书画出版社1993年版,第4页。而另一种说法是,在秦始皇未统一六国之前,小篆和隶书两种字体都早已存在,先秦时期的“草篆”也可称为“古隶”;而程邈在云阳监狱中,潜心研究十年,把这些草写的篆书统一整理,变圆为方,创制了一种新的字体,并将此三千字献于秦始皇,因为这种书体便于书写,始皇下令全国推行,因使用这种书体者多为“隶人”,故名为隶书——这种说法在秦简中得到有力证实。此两种说法并不矛盾,且证明了一个道理:中国书法总是在草写中,加速推进着演化过程。正如成公绥在《隶书体》中说的:“虫篆既繁,草藁近伪,适之中庸,莫尚于隶。”②成公绥《隶书体》,载华东师范大学古籍整理研究室选编《历代书法论文选》,上海书画出版社2014年版,第10页。

隶书打破了“篆只一笔”的用笔方法,化圆为方,变连接为断绝,点画分明,有粗细轻重之变,波画蚕头燕尾,一波三折,使笔法丰富多变,耐人寻味。刘熙载在《艺概》中说:“书之有隶,生于篆,如音之有徵,生于宫。故篆取力弇气长,隶取势险节短,盖运笔与奋笔之辨也。隶形与篆相反,隶意却要与篆相用。以峭激蕴纡余,以倔强寓款婉”。①刘熙载《艺概》,载《历代书法论文选》,第686 页。正所谓,篆有篆意,隶有隶法;书体渐真,去古渐远;缤纷络绎,纷华灿然;章周道之郁郁,表唐虞之耀焕——中国书法在汉朝开启了辉煌灿烂的隶书时代。

一、抒情型隶书的神逸妙境

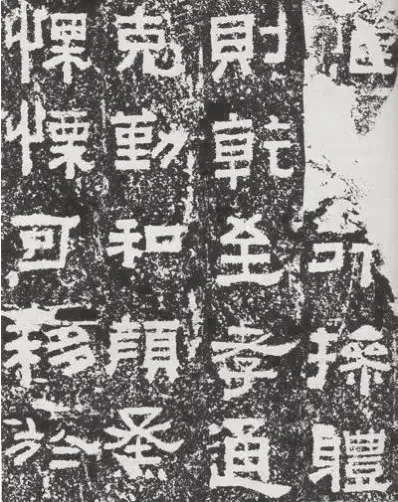

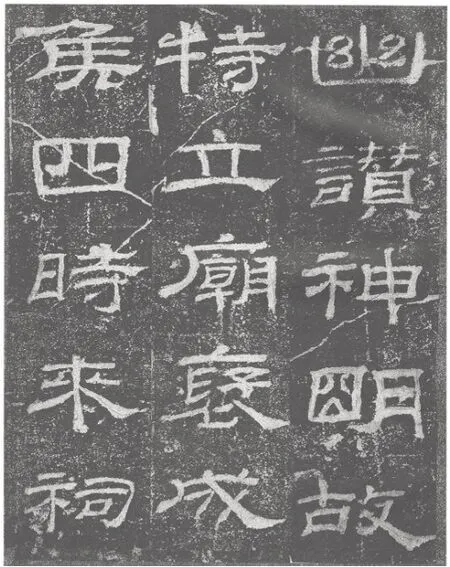

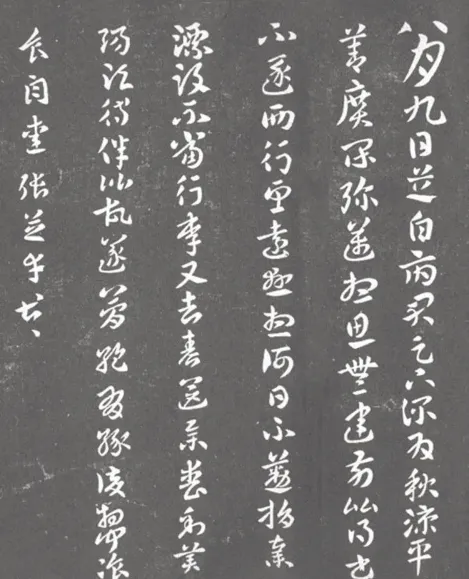

隶书本身是在篆书的草写中发展而来,故在早期的隶书书写中,一种飘逸的气息总是蕴含其中。如西汉早期刻石,隶书篆意很多,圆曲多变,纵笔自如,率真自然——特别是一些书写于自然山水之间的摩崖石刻,更是体现这种自由奔放的书写精神。例如,公元前56年刻的《五凤二年刻石》(图1),点画茂密,短中有长,书风带有篆书笔意,简质古朴,略带飘逸之风,被康有为誉为“汉隶之始”(语出康有为《广艺舟双楫·本汉第七》)。

图1 《五凤二年刻石》(局部)

这种书风体现在东汉时期的摩崖石刻上,则更加飘逸沧桑,笔画伸展,体式奔放,被称为“隶中之草”——《石门颂》(图2)是主要代表。此碑刻于东汉建和二年(公元148 年),多用圆笔,逆锋起笔回锋收笔,线条沉着劲道,结字舒展放纵,体势瘦劲,飘逸自然,是汉隶中的逸品佳作。近代金石文字学家杨守敬认为:“其用笔如闲云野鹤,飘飘欲仙,六朝疏秀,皆从此出。”②杨守敬《平碑记》,载任思源主编《中国书法一本通》,北京联合出版公司2015年版,第100页。

图2 《石门颂》(局部)

《西狭颂》(图3),是东汉灵帝建宁四年(公元171 年)六月仇靖撰写并书丹的摩崖石刻,结字博大精深,格局宏阔,粗犷雄强,方整雄伟;笔画分布各司其职,扎实停匀,给人以稳如泰山、重如磐石的感觉;笔力拙而圆,气势超迈,飘逸千里,仿佛令人百骸为之震荡。清代书法家徐树钧赞其疏散俊逸,如风吹仙袂,在汉隶中别饶意趣。(语出徐树钧《宝鸭斋题跋》)

图3 《西狭颂》(局部)

此外,还有刻于东汉建宁五年(公元172年)的《郙阁颂》(图4),体态赫奕,章法茂密,俊逸古朴,风格沉郁,像一位博学的古士,显示着他的厚重古雅。

图4 《郙阁颂》(局部)

这些摩崖石刻与《礼器》、《乙瑛》、《史晨》等真正的碑相比,正体现以山石为纸、夺造化之功的书法神韵,犹如汉朝时期的长歌大赋,雄立于自然山川之间,与天地精神相往来,有着天人合一的书法境界。

二、法度型隶书的美学渊薮

从东汉桓帝永兴元年(公元153 年)到东汉灵帝中平二年(公元185年),隶书发展得非常成熟,这一时期的名碑刻石,有雄古者,有浑劲者,有方正者等,垂象表式,有模有楷。此时的隶书形成了扁平端正的体式,已基本没有了篆体的痕迹,也无草书的“不稳定因素”。蚕头燕尾、波磔变化成为隶书的笔画标准,展现出隶书的正大气象。

(一)厚重丰茂、含蓄沉着中的正大气象

《礼器碑》(图5),东汉永寿二年(公元156年)立。其字体中正典雅、法度森严,飘逸而不失沉着,规整而不失畅快。笔画以瘦硬为主,粗细变化明显,尤其是部分捺画,劲健有力,干脆利落,粗与细之间形成明显反差,平正于外,奇崛于内,体势变化看似平淡,而细细推敲其结体却并不简单,布局疏朗,字字重心稳固,通篇骨力洞达,神完气足。此碑意在有无之间,趣出法象之外,有一种肃穆而超然的神采。清代王澍在《虚舟题跋》中评说:“隶法以汉为极,每碑各出一奇,莫有同者,而此碑最为奇绝,瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。”并说:“惟《韩敕》无美不备,以为清超却又遒劲,以为遒劲却又肃括,自有分隶来,莫有超妙如此碑者。”①王澍《虚舟题跋》,载《历代书法论文选续编》,第673、674页。

图5 《礼器碑》(局部)

《衡方碑》(图6),东汉灵帝建宁元年(公元168 年)刻,此碑书法结体宽博阔绰,沉厚淳重,行密格满,笔尚方折,字取横势,遒劲雄伟,是汉隶方整一体的代表作品之一。杨守敬以“古健丰腴”来形容这块碑。(语出杨守敬《平碑记》)

图6 《衡方碑》(局部)

《鲜于璜碑》(图7),东汉延熹八年(公元165 年)立。其字体以方笔为主,辅以圆笔。此碑书法笔势沉着,锋芒含蓄;笔法严谨,结体浑厚;笔力遒劲,严整丰腴;取势横扁,宽博厚重,掺以异势,自然生动;整体布局匀称,形态凝重端庄——当为汉碑“方正派”中极为重要之代表。

图7 《鲜于璜碑》(局部)

这几块碑刻,都有着厚重丰茂、含蓄沉着的美学特点,富有宽博雄浑的庙堂气息,让人感受到泱泱汉朝彪炳人文之气象。

(二)仪态万方、神趣超逸中的人文风度

《华山庙碑》(图8)刻于东汉延熹四年(公元161 年),其结体方整匀称,气度典雅,点画俯仰有致,波磔分明多姿。清代朱彝尊评此碑说:“汉隶凡三种,一种方整……一种流丽……一种奇古……惟延熹《华山碑》正变乖合,靡所不有,兼三者之长,当为汉隶第一品。”②〔清〕朱彝尊《跋汉华山碑》,载古籍影印本《曝书亭金石文字跋尾第六卷·金石文字跋尾卷二》,第12页。

图8 《华山庙碑》(局部)

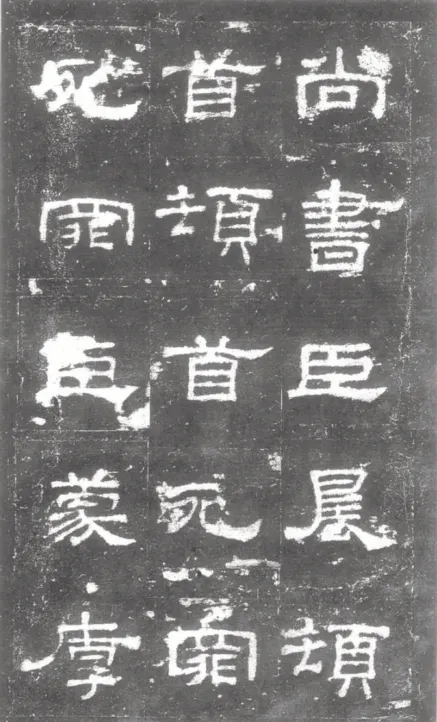

《史晨碑》(图9)为东汉建宁二年(公元169年)立,其结字工整精细,中敛而四面拓张,波挑分明,呈方棱形,笔致古朴,神韵超绝,意蕴肃括宏深,沉古遒厚,结构与意度皆备,为汉隶成熟期方整平正一路书法的典型,对后世有深远的影响。万经在《分隶偶存》中说:“修饬紧密,矩度森然,如程不识之师,步伍整齐,凛然不可犯。”①〔清〕万经《分隶偶存》,载滕西奇编著《史晨碑写法与注释》,山东美术出版社2011年版,第2页。

图9 《史晨碑》(局部)

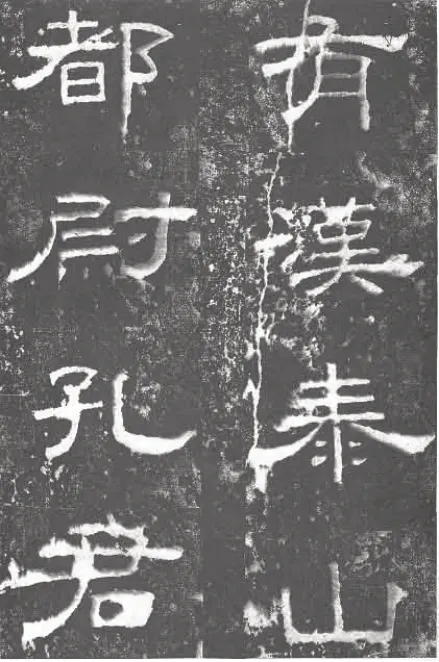

《孔宙碑》(图10)为东汉延熹六年(公元164 年)刻,其用笔圆转遒丽,书风属方整秀润一路,结字中宫绵密,左右开张,横画甚长,波磔分明。朱彝尊誉其为,流丽一派,书法纵逸飞动,神趣高妙。(语出朱彝尊《曝书亭集》)杨守敬也有相似的评语——波磔并出,八分正宗,无一字不飞动,仍无一字不规矩。(出自杨守敬《激素飞清阁平碑记》)

图10 《孔宙碑》(局部)

这几方碑,都有着仪态万方、神趣超逸的特点,让人看到清丽典雅的运笔与平直遒劲的结字力度,在爽朗宕逸的字里行间,若看到一位雍容笃厚的饱学之士,或行吟于江海之上,或曲度于庙堂之间。

(三)遒劲高古、奇雄浑劲中的道法自然

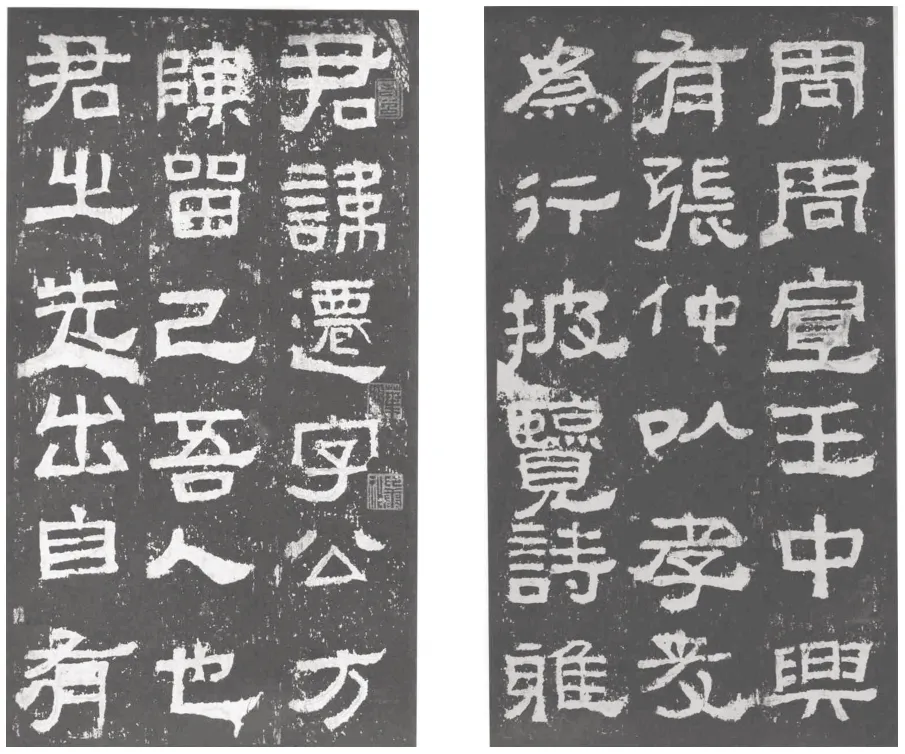

《张迁碑》(图11)于东汉中平三年(公元186 年)刻立,此碑以古朴、厚重、典雅取胜,字里行间流露出率真之意,格调峻实稳重,堪称神品。起笔方折宽厚,转角方圆兼备,运笔遒劲而曲折有力,落笔稳健,端正朴茂,方劲雄浑。杨守敬认为此碑已开魏晋风气,其刀笔浑融的“折刀头”字法,成为北魏真书《始平公》之源。(出自杨守敬《激素飞清阁平碑记》)

图11 《张迁碑》(两个局部)

《夏承碑》(图12)于东汉建宁三年(公元170年)立,其结字奇特,隶篆夹杂,且多存篆籀笔意,骨气洞达,神采飞扬。清代王澍谓:“此碑字特奇丽,有妙必臻,无法不具。汉碑之存于今者,唯此绝异。”②《虚舟题跋》,载《历代书法论文选续编》,第676页。

此二碑,皆属遒劲高古、奇雄浑劲之列,犹如道妙高深的老者,为我们传授玄元妙法,而后人习之,皆不可得,唯有望碑兴叹,有此奇景却不可用此奇法也。

(四)神韵超逸、风致秀美中的秀骨清相

《乙瑛碑》(下页图13),东汉桓帝永兴元年(公元153 年)立,此碑结体方整,骨肉停匀,法度严谨,用笔方圆兼备,平正中有秀逸之气。结字方正沉厚,字特雄伟,如冠裳佩玉,令人肃然起敬——既有宗庙之气,又涵肃穆之美,开隽正劲利之篇章。

图13 《乙瑛碑》(局部)

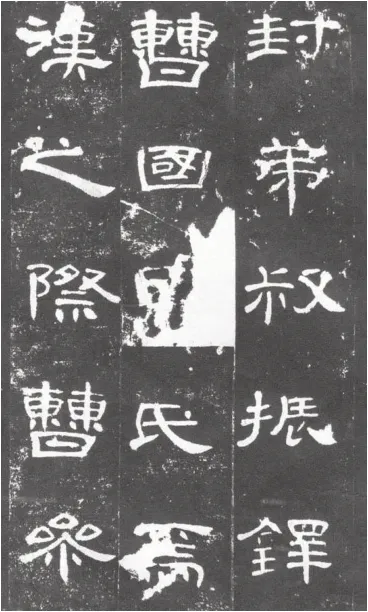

《曹全碑》(下页图14)立于东汉灵帝中平二年(公元185 年)十月。其字法遒秀,逸致翩翩,结字匀整,方圆兼备,有玉润之感,美妙多姿之中,尽显精致秀美的风神。

图14 《曹全碑》(局部)

此二品皆属神韵超逸、风致秀美之列,集隶法之精妙,浚发于灵台,若一位翩翩君子,一袭青衫,徜徉徘徊之间,尽显清癯之秀。

三、文字隶变中的“数”“象”浅析

太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。可以说,从篆书到隶书的发展过程,就是一种“两仪生四象”的过程——平画、直画、挑画、捺画各有所用:

平画,舒展之象也,若东方之苍龙。

直画,生长之象也,奋起直上若南方之朱雀。

挑画,肃杀之象也,若西方之白虎。

捺画,冬藏之象也,若北方之玄武。

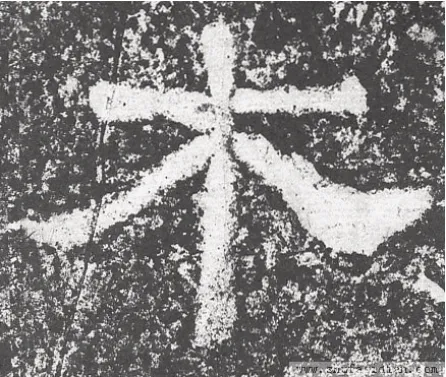

正如寒来暑往、秋收冬藏,隶书的四个主要笔画,相互为用,“轻拂徐振,缓按急挑;挽横引纵,左牵右绕;长波郁拂,微势缥缈”①《隶书体》,载《历代书法论文选》,第9页。,使隶书形体更具有丰富多变的表现力(图15)。

图15 隶书“木”字充分展现了平画、直画、挑画、捺画在这种书体中的魅力

著名文字学家郭绍虞说:“中国文字的孳乳是由形符而意符,再结合意符而进为声符,所以是逐渐离开象形文字阶段的。”②郭绍虞《从书法中窥测字体的演变》,载萧培金编《近现代书论精选》,河南美术出版社2014年版,第159页。这个过程被称为“违背‘字形要合六书旧例’”③原句为:“一般人受了许慎《说文叙》的影响,总以为字形要合六书旧例,其实这是不合实际的理论。”(同上文,载《近现代书论精选》,第159页)此处仅引其意。,使文字的演变愈变愈离其宗。但这种变化又是何等自然,是人类集体无意识中所为,而这种变化无时不在,无地不在,直至今日也没有停止。中国字体在这种漫长的变化中,去古渐远,书体渐真,但更加易于书写和辨认,也逐渐脱离形的束缚而逐渐走向纯文字的抽象思维空间。

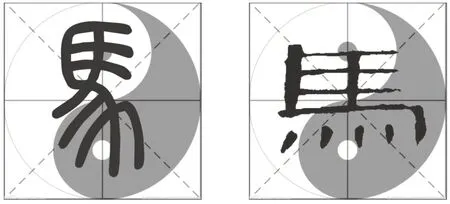

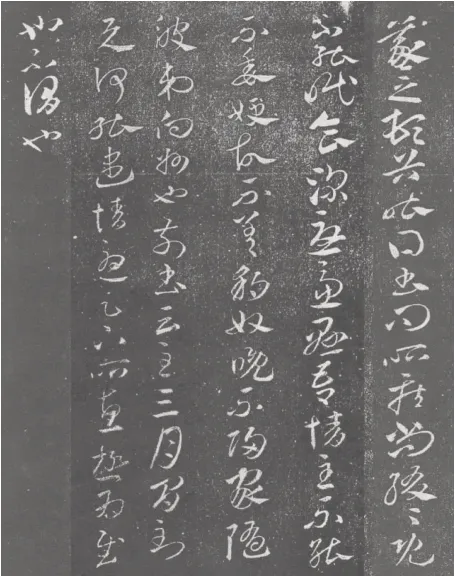

从篆到隶,字体逐渐由竖长方形变为扁平——古人称之为“八分之变”,这也是隶书字体逐渐趋于成熟、变得精致唯美的过程。这个过程大致以小篆为起点,以《曹全碑》为终点,经历了秦、西汉、东汉三个时代。康有为在《广艺舟双楫·分变第五》中准确地描述了这一过程:“秦篆变石鼓体而得其八分;西汉人变秦篆长体为扁体,亦得秦篆之八分;东汉又变西汉而增挑法,且极扁,又得西汉之八分;正书变东汉隶体而为方形圆笔,又得东汉之八分。”④康有为《广艺舟双楫》,载《历代书法论文选》,第785页。这样几个“八分”下来,字体从原来的篆书体型瘦长、高和宽的比例大约为三比二(接近黄金比例),逐渐变化为扁方形、高和宽的比例大约为三比五,且变得极为精致典丽(图16)。

图16 小篆(左)和《曹全碑》(右)中的“马”字

大致可以说,仅从碑学上看,隶书正体发展是由动至静的过程:从《石门颂》《西狭颂》的隶中飘逸之作,到《史晨碑》的方整平正,再到《曹全碑》的方圆秀美——隶书法度逐渐完备,原始创造阶段也基本结束。

四、从简牍帛书管窥隶书的发展

在隶书的演变中,还有一条隐形路线,就是简牍帛书。随着考古事业的发展,资料越来越完备,让我们看到一个更加真实的隶书发展轨迹。简牍是对我国古代遗存下来的写有文字的竹简与木牍的概称,写有文字的竹片称“简策”,写有文字的木版叫“版牍”。简牍始于何时已无从稽考,但至少春秋战国时期已经开始使用,在纸张没有普遍应用之前,简牍是直接书写文字的载体。帛书又名缯书,以白色丝帛为书写材料,其起源可以追溯到春秋时期,现存实物以子弹库楚墓中出土的帛书为最早,在马王堆汉墓中,也出土了大量的帛书。不过,由于帛的价格远比竹简昂贵,它的使用仅限于达官贵人,数量稀少,极为珍贵。

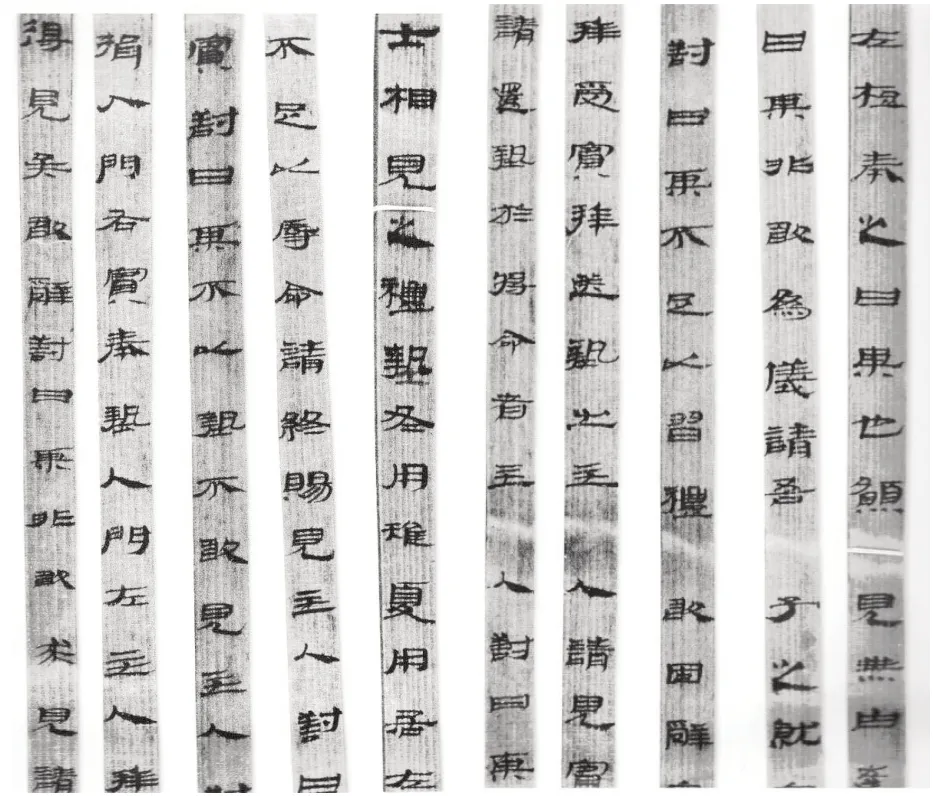

睡虎地秦墓竹简(图17)又称睡虎地秦简、云梦秦简,是指1975 年12 月在湖北省云梦县睡虎地秦墓中出土的大量竹简。其内文为墨书秦隶,写于战国晚期及秦始皇时期,其字体已经开始趋向扁平,笔画也略带波磔,笔意处于篆隶之间,被后人称为秦隶。

图17 睡虎地秦简

出土于湖南长沙子弹库楚墓的帛书(图18),虽用篆书一笔画,却已有粗细变化。其字体扁平、端正严肃,介于篆、隶之间;其笔法直有波折、曲有挑势,尽显秀美——充分展示出书者将小篆艺术化的审美追求。从这些字迹中,可清晰地感受到篆书向横直笔画演进的萌芽趋势。

在敦煌周边疏勒河流域汉代长城关塞烽燧遗址中发掘出的25000余枚汉简上的那些书写流利的诏书律令、私人文书、各式簿籍(下页图19),已经证实了在西汉时期就已经出现了非常成熟的隶书书体。

图19 敦煌汉简

在甘肃省武威汉墓群中出土的大批王莽时期汉简(图20)中,我们看到隶书用笔迅疾酣畅,展现奋笔疾书的书写之美。其笔画肥瘦、刚柔结合,变化多端,笔锋出入自然,跟东汉的隶书相比,虽有波磔变化的笔法,但相对不那么严谨,更显流利奔放。

图20 武威汉简

而在内蒙古额济纳旗居延地区出土的居延汉简(图21)中,可清晰看到东汉时期非常成熟的章草书体,并且与后人收笔波磔明显、略显程式化的章草有着本质区别。虽在狭小的竹片间,但其字体横逸洒脱、奔放自由,那种起笔内敛、愈写愈奔放的书写状态,在收笔的狂逸粗重、外拓迂环之中,呼之欲出。

图21 居延汉简

可以说,汉简不但记录了隶书发展的全过程,而且展现了书写者的风采与性情。如果说汉碑记录的是隶书正体化的过程,那么,简牍帛书则清晰地记录了由隶书正体到章草的发展痕迹——特别是这些汉简都有着一个共同的特点:无意为书而尽得风流。在书写中,运气贯注,字距紧密,有的字与字间形成连贯的趋势,字的取势多有变化,攲正相生、参差错落,展现中国书法汉朝时期的稚拙神韵。

五、汉末两晋时期的章草余绪

东汉元兴元年(公元105年),宦官蔡伦改进了造纸术,原料容易找到、便宜的纸张,逐渐成为人们书写的载体。此时,隶书的草写体已经开始潜滋暗长。这种书体带有隶书的笔意,字画有波磔,字字独立,彼此没有牵连——这种草书就是章草。

可以说,正是有了非常廉价的纸张,在东汉后期,练习书法才能蔚然成风,特别是对于章草的学习,达到了一种疯狂的程度。正如赵壹在《非草书》书中所描述:“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳,夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨,领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指画地,以草刿壁,臂穿皮刮,指爪摧折,见腮出血,犹不休辍。”①赵壹《非草书》,载《历代书法论文选》,第2页。虽然赵壹以批判的眼光评论写草书的众生之相,但正是有了这些人的痴迷,才使得草书很快深入人心,并开始出现张芝这样的书法大家。

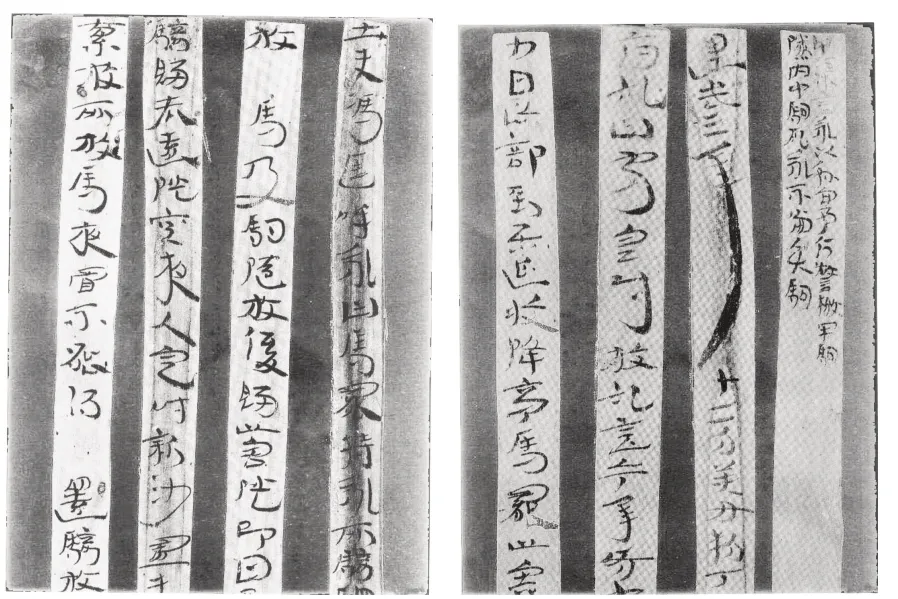

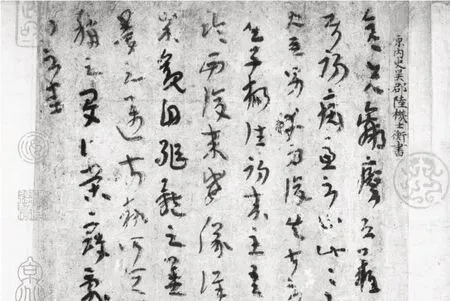

张芝是一位冠绝古今的草书大家,善章草,后脱去旧习,省减章草点画、波磔,成为“今草”,被尊为“草书之祖”。他的章草书法《秋凉平善帖》(图22)字迹圆润若珠玉落盘,笔画腴厚,古拙之中蕴涵灵动,笔断意连,收笔含蓄,略作点捺波磔,回钩下连,充分体现隶之静、草之逸,高古可爱,被誉为汉末章草最好法帖。

图22 《秋凉平善帖》

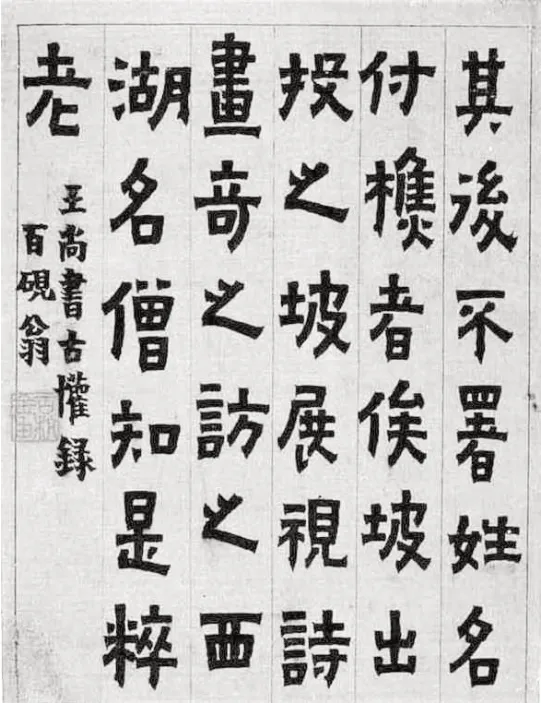

这种余绪一直延伸到魏晋时期的王羲之、陆机等。王羲之的《豹奴帖》(图23),用笔灵动,字体开阖有度,神采超然,点画顿挫之间,虽出于章草,而风神却妙在今草之韵。

图23 《豹奴帖》

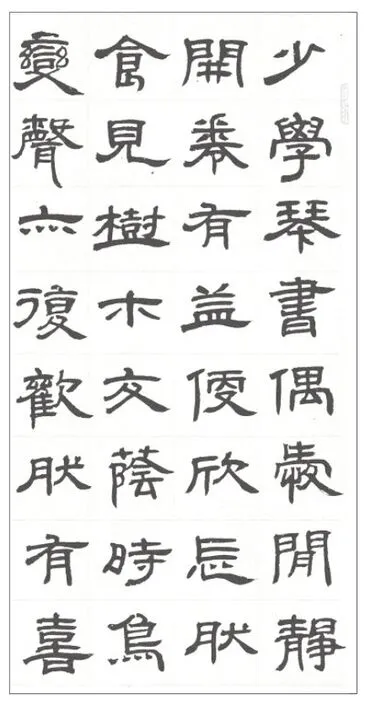

西晋文学家陆机的《平复帖》(图24),被誉为“法帖之祖”,是典型的隶草风格。其结体瘦长,书写简便、率性,逸笔草草,没有循规蹈矩;撇捺无波挑,平添了几分险崛之意。许多字的末笔的收束也是向下牵引,把章草横展的笔势变为纵引,字态也因势而变,欹侧就势,颇有奇趣。启功先生赞曰:“十年遍校流沙简,《平复》无惭署墨皇。”(启功《论书绝句》第二首)

图24 《平复帖》(局部)

从章草的发展中,我们可看到隶书在纸的大面积介质上所体现的自由使转精神,笔画更富有表现力和塑造空间,由四个笔画构成的隶书开始孕育八笔画楷书雏形。

六、明清时期的隶书复古思潮

从明代开始,随着一些隶书碑刻的出土,文人书家在访碑、藏碑、摹刻中,逐渐探寻书写的新方法,并开始有了“学隶必师汉碑”的思潮。比如,明初书法家宋克,精研章草,茂美冲和;沈度隶书,用笔方正,隶楷浑融;而真正实现这种思潮的,是清代的尊碑抑帖的书法家们。

清代书法家金农首先提出“耻向书家作奴婢,华山片石是吾师”(语出《鲁中杂诗》八首之一)的口号,一生钟情《华山庙碑》,以违背世俗的创新精神,在汉碑基础上探索大胆创新的隶书书写形式,不仅要表现“ 金石气”,又要有一种“木板气”,创“渴笔八分”漆书(图25)——兼有楷、隶体势,形式构成简明,横画方截宽扁,竖画细短,体式欹侧,墨色极浓,时称“漆书”,为世人所称道。

图25 金农漆书

清代篆刻书法家邓石如,透过刀锋看笔锋,发掘汉隶精神。其结体紧密,貌丰骨劲,大气磅礴,也使清代隶书面目为之一新(图26)。虽然邓石如篆隶兼善,但赵之谦却认为:“国朝人书以山人为第一,山人以隶书为第一。”①参见王世国著《中国历代书法家评述·邓石如》,广东教育出版社2008年版,第336页。

图26 邓石如隶书

此外,伊秉绶、郑簠、何绍基、赵之谦、康有为等也都在隶书上从不同的角度推陈出新,或深沉雄健、苍古质朴,或金石味浓、笔墨趣深,或博大崇高、如慕先贤,使古老的隶书在他们的笔下别开生面,焕发新的生机,影响近现代书坛思潮。

七、逸神妙能在隶书中的综合体现

隶书的发展可谓是延伸至今的一条长线,占书坛的半壁江山,上接于古,兴盛于汉,明清又起波澜,形成碑学与帖学对立的两条清晰的发展路线:碑学由草篆趋于正体并下开魏碑唐楷之路径;帖学由秦简楚帛古隶、汉简帛书直达章草今草,借造纸之东风,由刀笔小吏转为文人士大夫阶层展现翰墨风流的最好舞台,直接拉开了“魏晋风度”这一书法史上最精彩辉煌的文化篇章。逸神妙能诸品古来甚多,现归纳如下:隶之“逸”者,多趋于动势,长毫秋劲,素体霜妍,如汉碑《石门颂》《西狭颂》,和汉简帛书中翰墨灵动、气势开张之篇章及后人在汉隶之基础上熔铸真性情者;隶之“神”者,上通于古穆玄冥,中得人文之华,推锋剑折,落点星悬,金芝琼草,沧凝紫烟,如东汉名碑刻石多有神品;妙品、能品者,深谙汉隶古法,蚕头燕尾,点画波磔,巨细长短,惟适于心,根据书之神采可作品评。更具体地看,隶书之逸神妙能诸品可描绘如下:

逸——奇纵有姿,神韵超逸。

宕方圆拙,天地往来。

挥之竹木,龙蠖蛰启。

熔铸文心,老笔纷披。

神——奇古遒厚,肃括宏深。

结体精雅,意合文心。

丰茂清峻,流丽秀润。

星汉灿烂,汉碑垂文。

妙——隶质生文,风神独具。

体式精妙,书卷之气。

暗合古法,传情达意。

金石味浓,潇洒淋漓。

能——蚕头燕尾,法度谨严。

笔雄力健,意在笔前。

既雕既琢,点画灿烂。

能古能今,气势浑然。

《易经》中说,变化者,进退之象也。可以说,在隶书的整个发展历史长河中,核心体现在一个“变”字上——由篆到隶之变、由隶到章草之变、由隶到楷之变、字形由长方到扁平之变……有些变是显性的,有些变是隐性的,有的书体仿佛在进,有的书体仿佛在退,如神龙见首不见尾。我们可以推想,汉朝之书法盛行并不亚于唐朝时代,并且也出现了一些划时代的大家,但由于年代久远,片纸难寻,只剩下几块石碑和碎木残简让我们窥其一斑。但这并不影响我们对汉朝书法气象的取法与继承,而且更为有利的是,留给了我们更多的想象空间,让我们用时代的眼光去重塑隶书空间,去开拓更加新奇的隶书新意象。