新型冠状病毒肺炎疫情期口腔医院防护标准(七)

——生物气溶胶的防控

2020-06-05李广文李卉李刚王瑞常蓓侯锐刘雯谢诚刘蕊孔亮张铭

李广文 李卉 李刚 王瑞 常蓓 侯锐 刘雯 刘䶮 谢诚 刘蕊 孔亮 张铭

口腔诊疗过程和口腔诊室环境由于其侵入性和开放性特点已被定义为具有传染性微生物潜在传播的高风险环境。在口腔诊疗过程中,包括新型冠状病毒在内的大量病原性和传染性微生物可通过受污染的生物气溶胶(Bioaerosols)传染给口腔医务人员及其他患者,并造成呼吸系统疾病的可能[1]。本文通过总结生物气溶胶的定义及危害、产生来源方式与病原体、传播特点和预防控制方法,以期提高口腔医务人员防护意识,加强防护措施,减少感染风险。

1 生物气溶胶的定义及危害

生物气溶胶是直径小于50 μm悬浮在气体介质中的,来源于生物体病毒、细菌、真菌以及其他生物副产物为组分的固态或液态颗粒。生物气溶胶传播是传染性微生物进行传播的主要方式之一。口腔诊室中的生物气溶胶来源于牙齿碎片、口内软组织、牙结石、口腔充填修复材料等固态颗粒或包含细菌、病毒、真菌和过敏原等病原微生物的血液、唾液、呼吸道分泌液等液态颗粒。由于口腔诊室中的生物气溶胶一般直径均小于5 μm,常常肉眼不可见且易吸入,极易在呼吸道中沉淀并引起病原微生物大量繁殖,最终可能导致严重,甚至致命的呼吸道系统疾病。其中含有病毒(0.02~0.4 μm)或细菌(0.25~4.0 μm)等较小生物气溶胶颗粒主要沉积在肺泡中,含真菌(>10 μm)等较大生物气溶胶颗粒则常常沉积在气管或支气管中[2-4]。在口腔诊疗操作中不仅产生生物气溶胶(直径<50 μm),也产生散粒(直径> 50 μm)。散粒(Splatter)由于颗粒直径较大,不容易吸入,也不会悬浮在空气中。且由于它们直径较大,飞溅过程中具有动能以类似于弹道轨迹飞出。这些散粒一般沉积在口腔诊室物体表面或口腔相关人员的衣服、头发、皮肤等上。肉眼易见,相对容易防护。由于生物气溶胶在传播方式隐蔽、传播距离远、 危害程度大等特点,在口腔诊疗中需要防护控制措施等级均高于散粒(Splatter),尤其是在传染疾病疫情期。

2 生物气溶胶产生来源方式与病原体

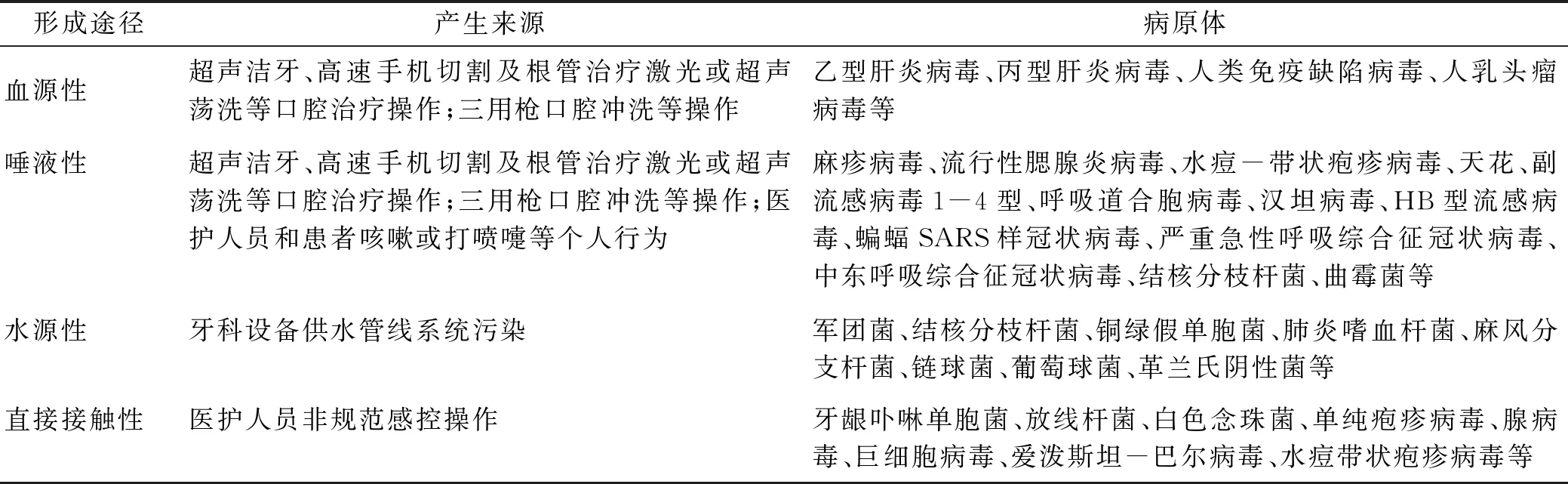

相关研究表明,生物气溶胶在口腔诊疗过程和口腔诊室环境产生来源主要有超声洁牙、高速涡轮手机切割、三用枪冲洗与吹干、根管治疗激光或超声荡洗等由于机械动能作用在器械工作头端的口腔治疗操作不可避免产生大量喷溅物,这些即刻的喷溅飞沫形成之后的生物气溶胶,均可含有血液、唾液、微生物、黏膜细胞、牙科材料、牙齿及牙石碎片、牙科用水等颗粒物; 医护人员和患者咳嗽或打喷嚏等个人行为、牙科设备供水管线系统(Dental unit water lines,DUWL)污染、医护人员非规范感控操作等也可形成含有微生物飞沫形成之后的生物气溶胶。喷溅物和飞沫中大粒径颗粒速降后在空气中并不长期存在,但小粒径颗粒的液体蒸发后可转变成更小粒径的飞沫核,悬浮在空气中被视为气溶胶颗粒。常见的感染性生物气溶胶形成途径包括血源、唾液、水源及直接接触四种。可能存在的病原体主要分为病毒、细菌、真菌三大类,具体见表 1[5-9]。

3 生物气溶胶传播特点

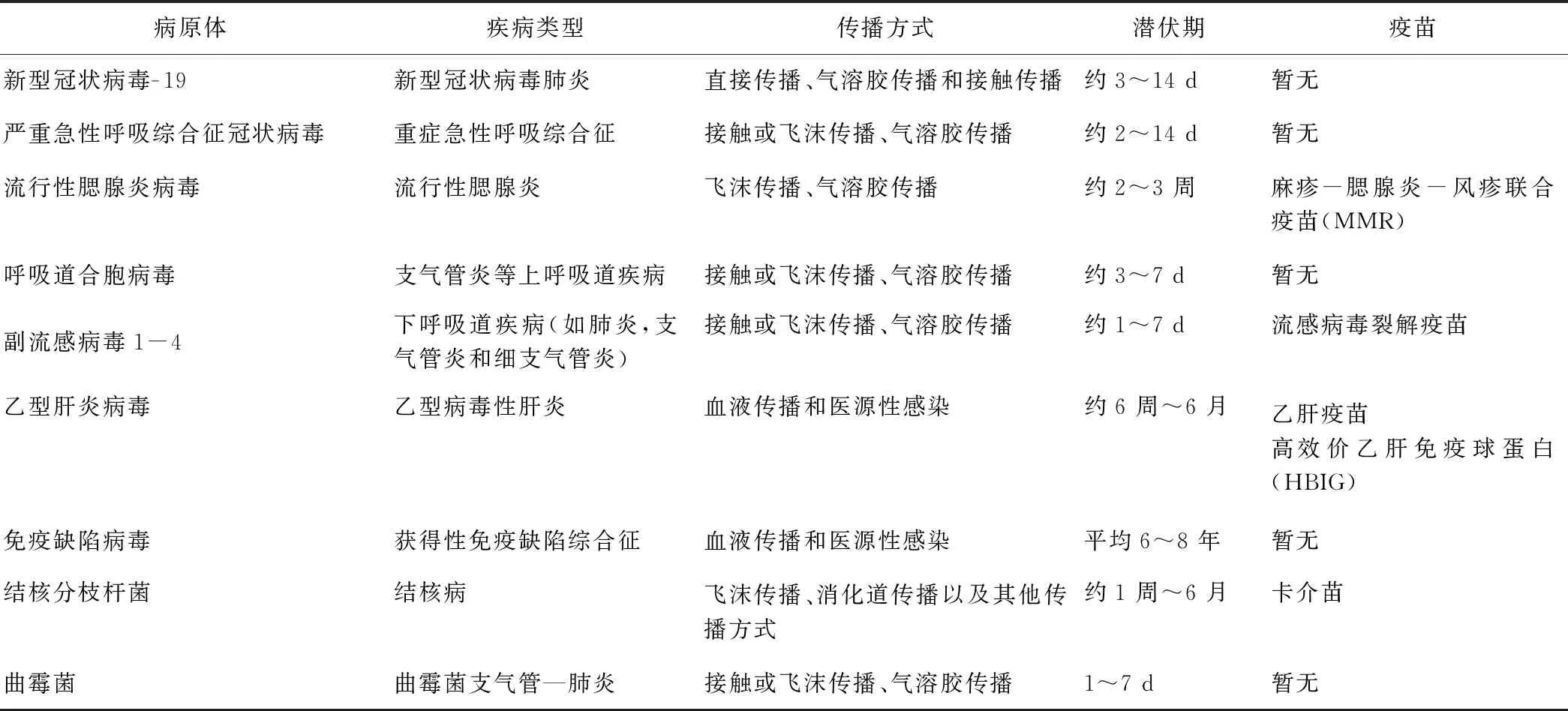

口腔诊室生物气溶胶传播的代表性病生物气溶胶体及传染疾病特点,包括疾病类型、传播方式、潜伏期及疫苗预防情况(表 2)[10-16]。

表 1 常见口腔诊室生物气溶胶形成途径、产生来源及病原体

表 2 口腔诊室生物气溶胶传播的代表性病原体及传染疾病特点

4 预防控制措施

国内外文献总结了口腔诊室生物气溶胶传播预防控制措施、主要内容、防护作用及适用人群,见表 3[17-32]。

5 结 论

在口腔诊疗过程中产生的生物气溶胶携带的病原微生物对口腔医务人员和患者均具有潜在感染风险。口腔医务人员只有全面了解口腔诊疗中生物气溶胶危害和传播预防控制措施,才能在口腔诊疗和临床实践中充分认知,提高防护意识并采取规范的防护措施或设备,减少口腔诊疗的职业感染风险。