《幼小衔接阶段幼儿心理压力量表》的初步编制与应用

2020-06-04蒋叶晨袁宗金陈晓铖

蒋叶晨 袁宗金 陈晓铖

[摘 要] 本研究以幼小衔接阶段幼儿为研究对象,初步编制了具有良好信效度的《幼小衔接阶段幼儿心理压力量表》,用于评价处于幼小衔接阶段的幼儿的心理压力状况,以期为幼儿心理压力的测量提供研究工具,并促進对幼儿心理健康的深入研究。该量表包括五个维度,分别是环境适应、同伴关系、成人奖惩、个体需求、学业规则。量表初步应用结果表明,处于幼小衔接阶段的幼儿感受到的心理压力从大到小依次是学业规则、成人奖惩、同伴关系、环境适应、个体需求;不同性别的幼儿在环境适应、学业规则及心理压力总分上差异显著,女孩得分高于男孩;不同年龄的幼儿在环境适应、学业规则及心理压力总分上差异显著,年龄越大的幼儿得分越高;父母学历对幼儿心理压力有显著影响,父母学历越高,幼儿的各维度得分及心理压力总分越高。成人应倾听幼儿声音,关注幼儿压力感受,帮助幼儿消除不必要的心理压力,提高其应对压力的能力,使其形成良好的个性。

[关键词] 幼小衔接;心理压力;量表编制

一、问题提出

“心理压力”一词的定义,众说纷纭,比较容易被理解的说法是:心理压力是指因外部环境的影响而导致的紧张、焦虑感以及在此基础上所产生的应激反应状态。近年来,随着社会竞争的不断加剧,“心理压力”逐渐成为人们所提及的热点话题,不仅是成人,我国儿童的心理压力问题也不可避免地凸显出来。[1]2000年3月国家教委提出“减负”主张就反映了这一问题。

早在20世纪80年代美国心理学家和教育家爱尔坎德(Elkind)就提出了著名的“儿童压力说”理论。他认为教育如果违背了幼儿的身心发展规律,会给幼儿造成极大的心理压力。[2]我国教育部门出台多项措施,要求减轻儿童的学业压力,然而学业压力只是儿童心理压力的一部分,儿童在成长过程中还会面临如分离焦虑、被同龄人欺负、考试成绩不好、父母之间吵架等其他诸多压力。[3]不仅如此,儿童承受心理压力的年龄也有逐渐降低的趋向。[4]在社会竞争逐渐加剧的背景下,成人对儿童早期教育及幼小衔接过渡期的重视,使得儿童在幼儿期尤其是幼小衔接阶段表现出较多的心理压力问题。

幼儿从幼儿园往小学过渡,是个体早期经历的一次重大转变。[5]正如朱小蔓所说:“小学与幼儿园的衔接是指为了促进儿童的健康成长,帮助儿童实现从幼儿园到小学阶段的顺利过渡,幼儿园和小学通过创造良好的条件,做好一系列工作,使幼儿获得良好的教育效果的过程。”[6]在中国,无论家庭条件好坏,在教育幼儿的态度上,父母的想法都如出一辙:尽自己所能,为幼儿创造最好的教育环境。然而父母在想尽办法为幼儿提供良好教育环境的同时,却也很容易忽视幼儿的心理问题。幼儿的表达能力弱,当他们感到不高兴、难过甚至紧张、压抑时,无法清楚地向成人表达自己的想法,在心理压力持续得不到纾解的情况下,会产生较多的不良情绪与不良行为。[7]这种现象在幼小衔接阶段或者说大班幼儿身上最为显著。这段特殊历程中出现的各种变化,如家长的期待、幼儿园小学化的学习、接踵而至的兴趣班等,都会使幼儿的心理压力越来越大。澳大利亚的幼小衔接经验表明,儿童对小学生活的心理诉求、主观体验甚至是困惑、忧虑都被视为有价值的知识形态。[8]幼儿在幼小衔接阶段表现出的心理健康状况与应对方式会对他们的学习、生活、社交等各个方面产生深远影响。[9]

我国学者李江雪在“中国孩子的心理压力”研究中发现,学前儿童中心理压力较大的孩子约占10%。[10]2002年,王星等人对内蒙古自治区256名幼儿的心理健康状况进行考察,发现幼儿在情绪、性格、社会适应、行为、交往、饮食与睡眠等方面存在不同程度的心理健康问题,在性格缺陷、进食与睡眠障碍、情绪障碍三方面较为明显。[11]还有研究者认为,幼儿在幼小衔接阶段主要的压力问题是社会交往,如担心被欺负、同伴冲突、害怕被冷落等,[12][13][14]此外学习能力不足也是幼儿感到担心、焦虑的问题。[15]

目前,国内外学者越发重视幼儿的心理压力问题,但与其相关的定量研究仍然不够深入。[16]梳理国内外的相关文献发现,从研究视角来看,教师和家长全权代表幼儿发声,幼儿自身的话语权却被有意或无意忽视;[17]从研究对象来看,即使把调查对象指向幼儿本身,把幼小衔接阶段幼儿作为特定对象的相关研究也较为缺少;从研究工具来看,国内外评估心理压力的量表多是针对成年人或青少年的,研究儿童心理压力的调查工具较少,且大多为自发编制的访谈提纲或非标准化问卷,尚缺乏与其相关的标准化问卷或量表。[18]基于此,本研究以幼小衔接阶段幼儿(重点是大班下学期的幼儿)为研究对象,希望初步编制出符合测量学各项指标的《幼小衔接阶段幼儿心理压力量表》,用于测量处于幼小衔接阶段幼儿的心理压力水平,引发父母和教师对幼儿在衔接中的压力问题和应对方式的关注。

二、研究过程

本研究首先通过理论研究、访谈调查、专家审核完成量表编制的预备研究,在正式研究阶段通过两轮的测试、修改完善以及一轮的验证分析,最终形成包含26题的正式量表。最后对正式量表进行初步应用,对幼儿的心理压力状况及影响因素做进一步的探讨与分析。

本研究共历时7个月(2018.10-2019.4),在南京市随机选取6所幼儿园,每轮测试选择2所幼儿园,在每所幼儿园中随机选取100名大班幼儿作为被试,一共选取600名大班幼儿作为被试样本。

研究一:《幼小衔接阶段幼儿心理压力量表》的编制

(一)通过文献研究、访谈和专家审核编制初始量表

1. 研究目的。

初步了解幼小衔接阶段幼儿的心理压力表现,建立本研究的理论框架,并结合访谈结果确立量表的具体要素,请专家对量表的形式、内容,各题目的适切性及文字用语提供修正意见,形成预试量表。

2. 研究方法。

此部分是本研究的预备研究阶段,主要运用文献研究和访谈法来收集量表的具体要素,并邀请专家审核检验量表的内容效度。

为收集量表的具体要素,编制和筛选出良好的测题,本量表以“幼小衔接”“幼儿心理压力”为关键词,通过中国知网、维普、百度学术、Google等中英文数据库进行资料的收集,并通过设计针对园长、有经验的教师、家长以及幼儿等不同对象的访谈提纲对南京市3所幼儿园园长、教师、家长、幼儿进行了开放性访谈,其中A园是省优公立园,B园、C园是私立园,共访谈园长3名,教师15名,家长15名,幼儿30名。通过对上述对象的访谈,整理出频率较高的关键词语,作为编制量表题目的要素及依据。

研究者对园长、教师、家长的访谈问题包括:(1)您觉得幼儿在幼儿园会有哪些感觉到紧张或者害怕的事呢?从哪些方面看出来的?(2)您觉得现阶段的幼儿会有心理压力吗?程度如何?(轻微/严重/很严重)(3)您觉得现阶段的幼儿会受到哪些方面的压力?(4)您觉得幼儿对即将上小学的情绪状况怎么样?(一般/期待/反感/害怕等)。

研究者对幼儿的访谈提纲如下:

(1)幼儿园里有哪些事会让你不开心呢?还有其他的吗?

(2)马上要上小学了,你有什么感受?

(3)要上小学了,有没有让你比较担心害怕的事?为什么呀?

(4)爸爸妈妈或者老师的哪些行为会让你感觉到害怕呢?

(5)你上过辅导班吗?是你想要去上的,还是爸爸妈妈让你去的?

(6)你什么时候会感觉到紧张害怕?你会怎么做?

(7)你会和爸爸妈妈或者老师经常说说你的不开心的事吗?为什么呀?

综合成人访谈与幼儿访谈资料后发现,幼儿压力的来源主要有学业困难、家长期待高、环境不适应、生理不适、需求得不到满足、同伴的排斥等,结论基本与文献研究结果一致。之后结合国内外关于幼小衔接阶段幼儿心理压力的研究成果与访谈结果确立量表的具体要素,初步编写预试量表。

在预试量表完成初步编写后,为进行内容效度的检验,研究者邀请5名学前教育专家以及4名一线工作者,就各题项逐一检视,针对量表内容结构、各题目的适切性及文字用语提供修正意见。根据专家审核意见,将量表计分方式从李克特4点计分法改为3点计分法,并将多数专家认为不适合的题目予以删除,将语言表述不适切的题目进行修改,之后请专家再次审阅修改后的题目,审阅通过后再与原先适合的题目重新整合,并重新排序形成预试量表。

3. 研究结果。

预试量表共包含42个题项,采用李克特3点计分法,将每一道测题的答案分成3个等级,填答项目依序是“不难过”“有一点难过”“很难过”,其中“不难过”记1分、“有一点难过”记2分、“很难过”记3分,42个项目累计起来的得分就是幼儿心理压力的总得分,总得分越高表示幼儿心理压力越大。

(二)对量表进行第一轮测试及结果分析

1. 研究目的。

选取研究对象对预试量表进行第一次施测,通过项目分析、探索性因素分析等方式检验量表题项的适切性与量表的建构效度,找出量表潜在的结构,以保证量表的科学性和有效性。

2. 被试与施测过程。

由于本研究以幼小衔接阶段幼儿(重点是大班下学期的幼儿)为研究对象,因此在南京市随机选取了2个幼儿园的8个大班,每班随机选取25名幼儿共200名幼儿作为被试。采用施测者口头说明指导语与测题的方式,让幼儿根据自己的实际感受自行选择最适合自己的答案,施测者根据幼儿的选择在表格里打“√”。每个被试施测时间为15~20分钟。

3. 研究方法。

本部分主要采用统计分析法,使用SPSS 19.0对数据进行统计处理,通过项目分析包括相关分析及高低分组的差异性检验去除个别不适宜题项。通过探索性因素分析包括主成分分析法、最大变异法抽取共同因素,探索量表的维度、结构,并对共同因子进行维度命名,优化量表的结构与内容。具体过程如下:

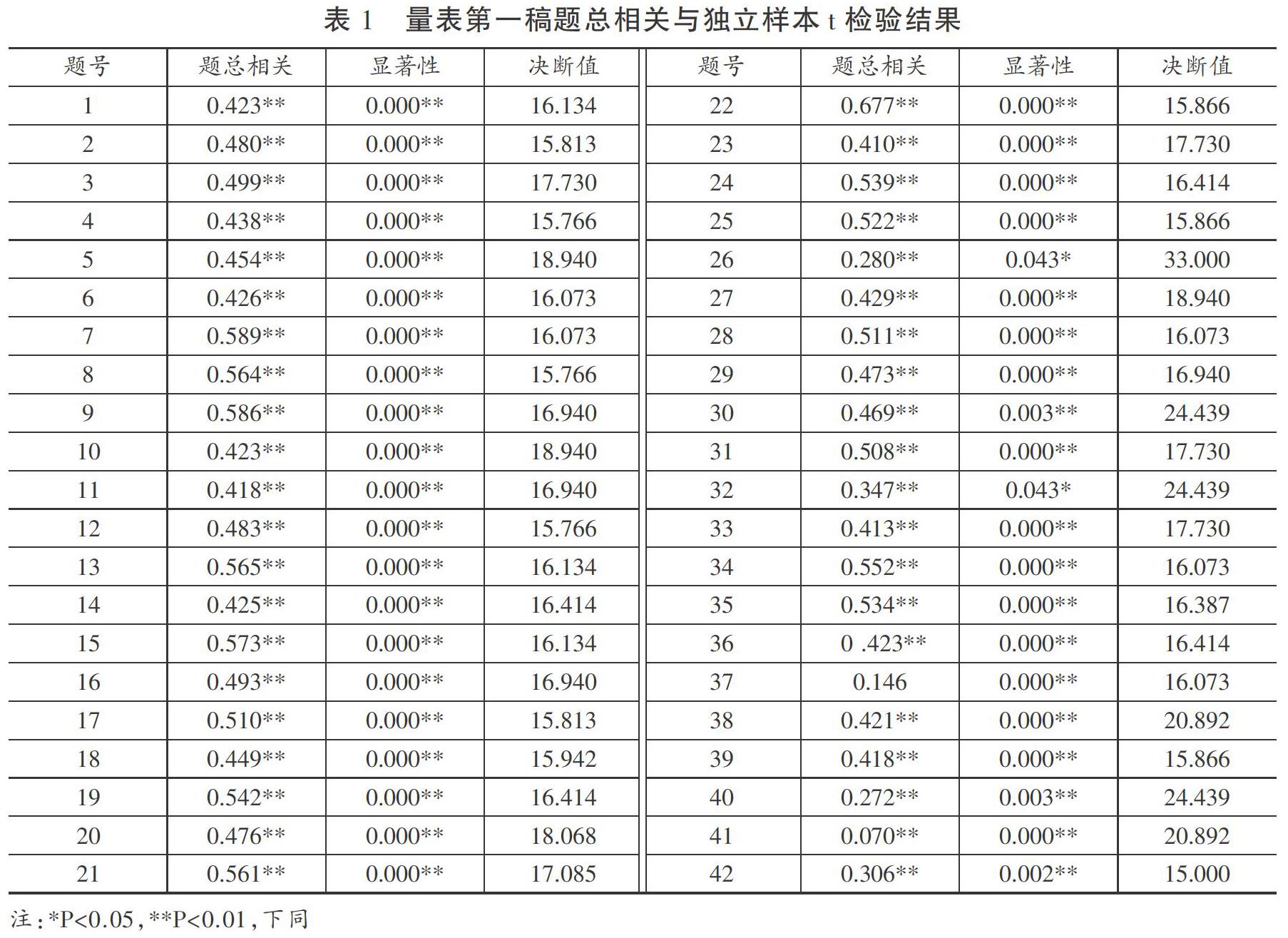

首先通过项目分析去除个别不适宜题项。项目分析包括相关分析及高低分组的差异性检验两个步骤。在相关分析部分,计算每题与所有题目总分之間的皮尔逊积差相关,结果如表1所示,第37题未达到显著相关(P=0.447>0.05),予以删除。其余测题与总分均在0.01的水平上呈现显著相关。在量表同质性检验方面,题项与总分之间的相关度要达到0.4以上,所有测题中有36道测题的相关度在0.4以上,占所有测题的85.7%,有15道测题的相关度在0.5以上,占所有测题的35.7%,第26、32、37、40、41、42题与量表总分的相关系数为0.280、0.347、0.146、0.272、0.070、0.306均低于0.4,与总分的相关性较低,因此将这6题删除。在高低分组的差异性检验部分,利用求得的各题目的决断值(CR),了解各题目的区分度。结果显示,42道测题的差异均达到显著水平(P<0.05),表明测题鉴别力良好。

对项目分析后剩余的36道题目进行探索性因素分析,以建构本量表的内容效度。采用主成分分析及最大变异转轴进行因素分析,排除因子负荷小于0.45的项目和几个因子均有高负荷的项目。[19]判断数据是否可以做因素分析要看(1)KMO检验统计量。KMO值越接近于1,意味着变量间的相关性越强,原有变量越适合做因素分析。结果显示,本次探索性因素分析中KMO值是0.804,大于0.6,适合做因素分析。(2)Bartlett球形检验值。以变量的相关系数矩阵为出发点,如果Bartlett球形检验的统计量值较大,且对应的相位概率值小于0.05,认为相关系数达到显著,说明变量间存在显著相关性。本研究中,Bartlett球形检验值为1889.102(自由度为630),P=0.000<0.05,达到了显著水平,说明相关系数矩阵存在共同因素,适合做因素分析。主成分分析结果显示,特征值大于1的共同因素有9个,累计方差贡献量为64.404%,结果如表2所示。

采用直交旋转法中的最大变异法选取共同因子,得出旋转后的因子负荷矩阵。此环节中,测题的删除标准是:(1)删除因子负荷小于0.45的测题;(2)删除同时在两个因素上有高负荷的测题;(3)删除虽对同一个共同因子影响显著,但明显与其他测题不属于同一类的测题;(4)删除公因子中测题数量小于3的测题。这样排除了第3、9、28题,对剩余题目再次做因素分析,经过几次探索,经旋转后的成分矩阵已经相对整齐(如表3)。此时,共得到了8个共同因素(命名为F1~F8),累计方差贡献量为62.758%。

之后对因子进行维度命名,初步建立本量表的各项维度。维度划分结果如表4所示。

(三)对量表进行第二轮测试及结果分析

第二轮测试在第一轮的基础上,对剩余33道测题的语言进行修饰。对之前施测的部分幼儿进行访谈,针对幼儿的想法将幼儿难以理解的题目的语言表达方式进行修改,例如部分大班幼儿表示不太能理解测题中的“不友好、嫉妒”等词语,即对其进行删除或修改成幼儿能够理解的语言,将“不友好”改为“不愿意和你一起玩”,将“嫉妒”删除,修改后题意大致不变。然后在南京市再次随机选取2所不同的幼儿园,同样选择8个大班,每班随机选取25名幼儿共200名幼儿作为被试进行数据收集。数据分析过程同第一轮一样。

在项目分析部分(如表5),所有的测题与总分均在0.01的水平上显著相关,通过相关矩阵统计量可以看出,有32道测题的相关度在0.4以上,占所有测题的97%,有18道测题的相关度在0.5以上,占所有测题的54.5%,第8题与量表总分的相关系数为0.379,低于0.4的标准,因此将此题删除。

第二轮探索性因素分析中KMO值是0.816,大于0.6,Bartlett球形检验值为2062.291(自由度为496),P=0.000<0.05,达到了显著水平,适合做因素分析。主成分分析发现,特征值大于1的共同因素有7个,累计方差贡献量为65.336%,结果如表6所示。

从经旋转后的成分矩阵图中可以看出,经旋转后共有7个维度。为形成更稳定的结构,删除不恰当的题目,筛选标准同第一轮一样。由此,删除第2、8、25题。对删除了3题的量表再次进行因素分析,依旧按照以上的步骤删除不恰当的题目,再次删除第3、5、15题。结果如表7所示,量表已形成较稳定的结构,测题在各因素上的归属已较为明显,包括5个共同因素共26题,每个因素的测题数量在4~6个之间。

同样对这个量表共26题进行维度命名,再次优化本量表的各项维度。结果如下。

至此,本量表结构的探索工作已全部完成,各个维度所含测题也已基本确定。

(四)再次施测及验证分析形成正式量表

1. 研究目的。

对之前得出的量表结构做进一步的验证,并根据验证性因素分析得出的参照估计值和拟合度检验量表结构与预想的一致性状况,再通过信度分析与效度分析检验量表的结构,以形成具有科学性与普适性的量表。

2. 被试与施测过程。

在南京市再次随机选取2所幼儿园8个大班,每班随机选取25名幼儿共200名幼儿作为被试,采用施测者口头询问的方式,让幼儿自行选择最适合自己的答案,再由施测者在表格里打“√”。每个被试施测时间约为15分钟。

3. 研究方法。

同样采用统计分析法,使用统计软件SPSS 19.0和Mplus 7对数据进行统计处理,同样通过项目分析检验测题之间是否具有良好的区分度及与总分之间是否有很好的相关性。之后使用Mplus 7验证量表框架的合理性。最后通過信度分析与效度分析检验量表结构的合理性。具体过程如下。

本次项目分析结果显示所有测题与总分均在0.01的水平上显著相关,测题的相关度均在0.4以上,有25道测题的相关度在0.5以上,占所有测题的96.2%,有19道测题的相关度在0.6以上,占所有测题的73.1%,说明所有测题与总分间有很好的相关性。26道测题P值均小于0.01,所有题目的决断值均大于3.5,表明各测题之间具有良好的区分度。

之后通过验证性因素分析检验量表框架的合理性。本研究综合多个指标作为模型拟合的参考值,包括:卡方自由度比(χ2/df)、标准化残差均方根(SRMR)、近似误差均方根(RESEA)、比较拟合指数(CFI)、非规范拟合指数(TLI)。

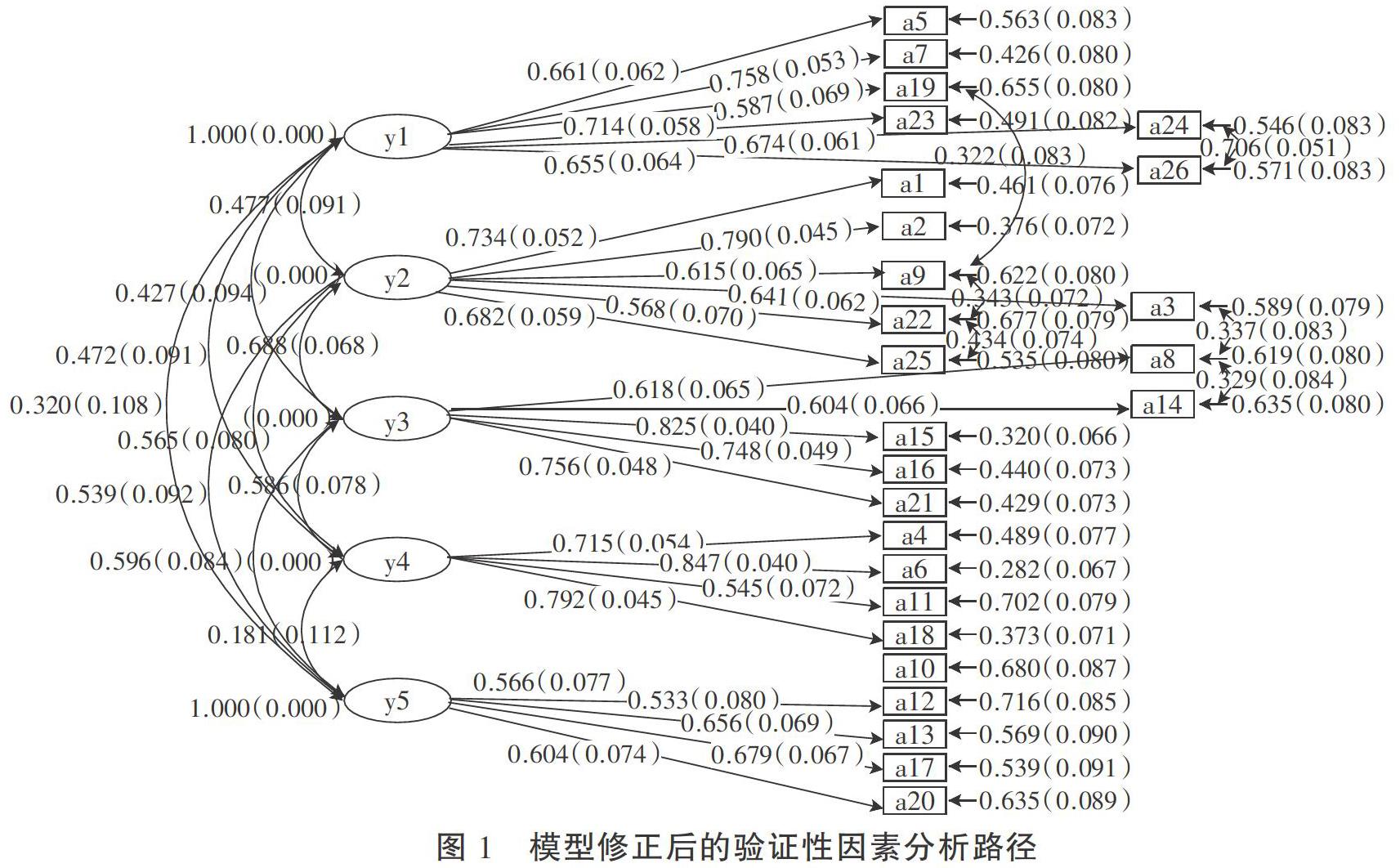

首先根据各维度题项的分布情况建构拟合模型,建立五维度间的关系路径图。在本研究的测量模型中,将环境适应、同伴关系、成人奖惩、个体需求、学业规则这五个维度定义为y1到y5,两两相关,共建立10条相关路径,共包含26个观测变量。采用MLSMV分析方法时,由于理论模型很少能完美地拟合数据,要求Mplus 7报告标准化解及修正指数。为了能得到更好的适配效果,需要参考修正指数对模型进行修正,即通过在变量之间增加共变关系。参考模型修正指标的参数,本研究将误差值a26和a24、a22和a9、a22和a25、a8和a3、a14和a8、a19和a9之间建立共变关系后再次观察模型的各项拟合指数,发现数值整体相对之前有了提升。如表10所示,χ2/df指数为1.43<3,SRMR指数0.064<0.08,RESEA指数为0.060<0.08,CFI指数为0.913>0.9,TLI指数0.901>0.9。[20]可见,经过修正后的模型拟合程度符合心理测量学的要求,该量表结构效度是良好的。模型修正后的验证性因素分析路径见图1。

对正式量表进行信度分析以检验量表各维度的内部一致性。结果如表11所示,正式量表的总信度系数为0.930,各维度系数均在0.9以上,符合心理测量学的要求。可见,最终形成的正式量表与各维度的内部一致性较好,量表的可信度较高。

之后对正式量表的内容效度与结构效度做进一步的检验。在内容效度方面,本研究中的项目来源包括对园长、有经验的教师、家长以及幼儿的访谈结果及以往学者的幼儿心理压力的相关研究结果,在初始测题编制完成后邀请了具有相关研究经验的专家学者及教育现场的一线实务工作者对量表的结构、内容、形式等进行修改,最终形成了预试量表。

在结构效度方面,计算本轮各维度之间和各维度与总量表之间的相关性,结果如表12所示,总量表与5个维度之间的相关性均大于0.6,P<0.01,相关性显著,5个维度之间的相关性均在0.10~0.60之间,P值均在0.01与0.05的水平上显著相关,因此本量表的结构效度良好。

4. 研究结果。

经过两轮的反复修改与一轮的验证分析,最终形成了含有26道测题的正式量表,共包括环境适应、同伴关系、成人奖惩、个体需求、学业规则等5个维度,共26道测题。具体题目如下:①

研究二:幼小衔接阶段幼儿心理压力的调查

(一)研究方法

1. 研究目的。

此部分为初步应用,目的是为了更好地检验本量表的性能与作用,同时使量表在初步应用的过程中对以下问题进行探讨:(1)幼小衔接阶段幼儿心理压力的状况分析;(2)幼小衔接阶段幼儿的心理压力是否受到幼儿性别、幼儿年龄、父母学历等因素的影响。

2. 研究对象。

对正式量表进行初步应用,在南京市再次选取1所幼儿园的4个大班各30名幼儿共120名幼儿作为被试进行数据收集。每个被试施测时间约为15分钟。研究对象人口学信息如表14所示。

(二)研究结果与分析

同样采用SPSS 19.0对数据进行统计分析。首先是幼小衔接阶段幼儿心理压力的各维度得分的差异分析。通过计算幼小衔接阶段幼儿在各维度上的平均分,发现各维度得分由大到小排序分别是学业规则>成人奖惩>同伴关系>环境适应>个体需求,说明幼儿在学业规则方面感受到的压力程度相对较高,其次是成人奖惩、同伴关系、环境适应,在个体需求方面感受到的压力程度相对较弱。再利用单因素方差分析考察幼小衔接阶段幼儿在量表各维度上的得分是否存在显著差异。结果如表15所示,幼小衔接阶段幼儿心理压力各维度均分没有显著差异(F=8.154,P=0.190>0.05)。

其次分析幼小衔接阶段幼儿的性别与年龄对幼儿心理压力的影响。对数据进行统计分析,结果如表16显示,不同性别的幼小衔接阶段幼儿在环境适应、学业规则及幼儿心理压力总分上差异显著(P<0.05),整体来看,女孩心理压力得分高于男孩。不同年龄的幼小衔接阶段幼儿在环境适应、学业规则及幼儿心理压力总分上差异显著(P<0.05),整体来看,年龄越大,幼儿心理压力得分越高。

在学业规则方面感受到的压力程度相对较高,其次是成人奖惩、同伴关系、环境适应,在个体需求方面感受到的压力程度相对较弱。

最后探讨父母学历对幼小衔接阶段幼儿心理压力的影响。将父母的学历的选择设定为本科以下、本科、本科以上三种,分别记为1、2、3,分别将父亲和母亲的学历与量表总分做单因素方差分析。结果如表17所示,父親学历不同,幼小衔接阶段幼儿在环境适应、同伴关系、成人奖惩、个体需求、学业规则及幼儿心理压力总分上差异显著(P<0.05)。事后检验发现,父亲具有本科以上学历的幼小衔接阶段幼儿的心理压力各维度得分及总分要高于父亲学历为本科及本科以下的幼儿的心理压力得分。同样的,母亲学历不同,幼小衔接阶段幼儿在环境适应、同伴关系、成人奖惩、个体需求、学业规则及幼儿心理压力总分上差异显著(P<0.05)。事后检验发现,母亲具有本科以上学历的幼小衔接阶段幼儿的心理压力各维度得分及总分要高于母亲学历为本科及本科以下的幼儿的心理压力得分。

三、讨论

(一)量表的可行性分析

首先,本量表的编制以美国心理学家爱尔坎德(Elkind)提出的“儿童压力说”理论为基础,参考了国内外学者的相关研究,同时结合对园长、教师、家长以及幼儿等对象的访谈,编制出量表的具体测题。为了使量表的内容更有针对性,测题严格按照心理测量学的规范和原则来编制和筛选,并邀请了专家学者及教育现场的一线实务工作者对量表的内容、结构、形式等进行审阅,综合专家的意见修正题目内容及结构。

其次,为了保证量表的科学性和有效性,研究者对编制好的预试量表进行了两轮的测试、修改完善以及一轮的验证分析。第二轮测试在第一轮的基础上进行优化,去除不适合的题目后,根据因素分析的结果并结合之前的维度名称,优化本量表的各项维度,再次通过信度分析检验量表内部的一致性,最终形成包含26题的正式量表。

最后,用验证性因素分析对正式量表的结构做进一步的验证,根据得出的参照估计值和拟合度检验量表结构与预想的一致性状况,结果表明,量表的拟合度指数较为理想。通过信度分析与效度分析检验量表的结构,进一步验证了本量表的可靠性。

(二)幼小衔接阶段幼儿心理压力的现状及原因分析

本研究结果表明,幼儿在学业规则方面感受到的压力程度相对较高,其次是成人奖惩、同伴关系、环境适应,在个体需求方面感受到的压力程度相对较弱。究其原因,主要是在社会大背景的影响下,成人对儿童早期教育的重视。随着生活条件越来越好,家长更加注重在教育上进行投资,越来越多的儿童有机会上兴趣班,多才多艺的儿童层出不穷,导致家长对自己孩子的期待越来越高,幼儿的压力也越来越大。不少幼儿在谈及小学时,对繁重的课业任务表示出无奈与痛苦。[21]为幼儿提供良好的教育条件,让幼儿赢在起跑线的初衷没有错,但在保持幼儿健康良好的心理的前提下,让幼儿健康快乐地成长也是很必要的。

本研究中,不同性别的幼小衔接阶段幼儿在环境适应、学业规则及幼儿心理压力总分上差异显著,整体来看,年龄越大,幼儿心理压力得分越高。现在的社会观念越来越追求男女平等,这样的观念同样影响到了幼儿阶段,男孩与女孩在各个层面包括教育逐渐受到同等程度的重视,社会对女孩的期待也越来越高。[22]但男孩和女孩的各发面的发展速度是不均等的,在早期,女孩生理和心理的发育相对于男孩都更成熟,女孩天生情感细腻丰富,更擅长隐藏自己的情绪,没有男孩活泼好动,[23]因此更可能表现出很多的心理问题,家长应多关心女孩的情绪,关爱女孩。

年龄方面与成人压力研究的结果较为一致,幼儿的年龄对幼儿心理压力得分有显著影响,并且年龄越大,心理压力得分越高。因为儿童从出生开始,无时无刻不在接受教育,年龄越大,接受的教育内容越多,难度越大,这与身体发育与认知能力的发展是息息相关的。因此,随着年龄增长,幼儿对世界的认知趋向复杂,情绪更加丰富,随之产生不满、抗拒、郁闷、厌烦等心理。

关于父母学历的影响,本研究的结果表明,父母的学历与幼儿心理压力得分显著相关,且父母学历越高,幼儿心理压力得分越高,现实生活中,高学历家长高标准要求幼儿的现象屡见不鲜,他们自认为自己是教育的成功者,对自己的教育观念也更加执着,于是将自己成材的经历套用给孩子。[24] 这自然给孩子带来了更多的心理压力。

(三)本量表的使用建议

在量表的使用方面,本量表是专门针对幼小衔接阶段幼儿(重点是大班下学期幼儿)编制的,测量对象具有针对性。且由于幼儿认识能力不足,不能根据量表上的文字理解题意,选择答案,因此测量前需要成人的指导说明,并向幼儿读出每一道测题内容。建议施测者在测量前与幼儿建立良好的关系,并排除无关干扰,保证良好的施测环境,这样可以提高测量的有效性,避免幼儿因对施测环境感到不安或因无关刺激物不能专心回答。若幼儿没有听懂题目,理解题意,可以重复1~2次,帮助幼儿理解问题含义。

(四)研究的不足与展望

本研究施测的地区范围为南京,施测幼儿园为城市幼儿园,没有在更加广泛的范围内选取样本,研究结论也基于此。因此需要对量表的适用范围进行探讨,该量表对于农村幼儿园的幼儿以及其他城市的幼儿园的幼儿是否同样适用还有待研究。此外,国内其他学者尚未编制有关幼儿心理压力的相关量表,因此,本研究中的幼儿心理压力总体水平和各维度数据目前无法进行横向比较,但根据对幼儿园教师的访谈情况来看,教师普遍认为相比其他年级,幼小衔接阶段幼儿心理压力较大,不过仍在可承受范围之内。这毕竟是一线教师的经验看法,还需专业量表加以佐证。

本研究主要采用理论研究与实证研究相结合的方法,今后将会增加观察法与访谈法等,更全面详细地了解幼儿的心理状态。本研究不论是编制还是应用的过程,都或多或少存在不太理想的地方,然而本量表属于初步编制,做研究总是从无到有,不断改进的。本研究将在后续的研究中对幼小衔接阶段幼儿心理压力量表进行进一步的修订与验证,对量表的结构做更细致的探讨,同时也希望能够借本研究抛砖引玉,为其他研究者提供借鉴。

四、如何对待幼小衔接阶段幼儿心理压力的建议

随着社会竞争的加剧,成人越发重视儿童早期教育,重視幼儿园与小学教育的衔接课程,[25]结果造成越来越多的儿童在幼儿期尤其是幼小衔接阶段表现出程度不一的压力。尽管适当的心理压力会成为促进孩子成长的直接推动力,但如果这些压力超出孩子的可承受范围,则会影响孩子的身心发展。鉴于此,在如何对待幼小衔接阶段幼儿表现出的心理压力方面,需要成人的关注和引导,帮助幼儿处理好学前教育和小学教育的连续性和阶段性问题,维护幼儿的心理健康。[26]本研究认为对待幼小衔接阶段幼儿表现出的心理压力应把握两大方面。

(一)帮助幼儿消除不必要的心理压力

在研究中,幼儿所提及的对小学生活、对人际交往、对生活中的种种体验、担忧、不满都是幼儿真实的心理感受。从幼儿园到小学,幼儿将会经历一系列重大变化,会产生矛盾、抵触心理是正常的。适度的心理压力会成为孩子成长的动力,但是当产生过多且不必要的心理压力时,则会危害孩子的心理乃至生理健康。这时就需要成人在关注幼儿成长的同时多去关注儿童在幼小衔接过程中的想法与感受,聆听儿童从幼儿园过渡到小学的“声音”,多从孩子的角度体会其感受,关心、鼓励、尊重幼儿,不要强迫幼儿做不喜欢的事。[27]

其实诸多心理压力问题表现出来的都是一种消极情绪,这些消极情绪会随时间不断积压,危害人的身心发展。马克思说过:“一种美好的心情,比十服良药更能解除生理的疲惫和痛苦。”当幼儿产生消极情绪时,成人应做到正确疏导,允许幼儿自由表达自己的积极情绪和消极情绪,教会孩子学会调节自己的情绪。[28]同时成人应当做好榜样,营造良好的家庭氛围。幼儿进入大班后,多数家长面对幼小衔接问题会表现出极大的焦虑与关心,[29]这会让孩子的学习以及生活状态很不稳定。因此,成人应当注意不要将自身的压力加注到幼儿的身上,要坚持正向引导,建立积极体验。[30]

(二)提高幼儿应对压力的能力

当今社会,独生子女居多,幼儿在备受宠爱的环境中长大,耐挫性差,心灵比较脆弱。[31]同时社会竞争却在逐渐加大,从幼儿园到小学,环境、学习方式、社会期望等都会产生重大变化,适应性差、耐挫性低的幼儿更容易表现出心理压力问题。因此,提高幼儿的适应能力至关重要。首先,成人应当注重幼儿内在的学习品质的培养,如注意力、听力、毅力等,良好的学习品质会使幼儿热情又投入地进入探究学习,获得积极的体验,成为幼儿学习与发展的内在动力。[32]其次,成人要多给幼儿独立解决问题、锻炼自己的机会,拒绝家长一手包办,温室的花朵承受不了暴风雨的袭击。成人应当鼓励孩子勇于面对挫折、面对挑战,自己选择应对的方式,以提高幼儿应对挫折的能力,帮助孩子更好地适应小学的学习与生活,适应未来社会。

注释:

①幼小衔接阶段,幼儿会经历一系列重大变化,对小学生活的期待与担忧,是导致他们产生心理压力的重要因素,但并非全部因素。对幼儿园同伴关系紧张以及个体需求不能满足等,也是导致幼儿产生心理压力的重要因素,这也是研究者对幼儿、家长、教师访谈得出的结果。此外,目前尚缺乏针对幼儿的心理压力量表。因此,本研究中的量表初步编制,侧重于测量处于幼小衔接阶段幼儿的心理压力,并没有强调这一时期的幼儿心理压力完全是由小学因素所导致,在以后量表的完善中将进一步凸显“幼小衔接”这一阶段的特殊性。

参考文献:

[1]高珊.浅析家庭教养方式对幼儿心理压力健康的影响[J].快乐阅读,2012(27):38.

[2]郝苗苗.爱尔坎德的儿童压力说及其对我国儿童教育的启示[D].长春:东北师范大学,2004:3.

[3]吴恩瑛.孩子的压力[M].广西:广西科学技术出版社,2013:52.

[4]李江雪,申荷永.3至6岁幼儿心理压力源与表现[J].社会心理科学,2006(01):81-85.

[5]RAMEY S L, RAMEY C T. Commentary: the transition to school: opportunities and challenges for children, families, educators, and communities[J]. The Elementary School Journal, 1998(04):293-295.

[6]朱小蔓,王慧.关于大中小学德育课程衔接的思考[J].课程·教材·教法,2014(01):44-49.

[7]石美红.大班幼儿心理压力来源分析及解决策略[D].石家庄:河北师范大学,2014:24-25.

[8]刘磊.澳大利亚幼小衔接中多元合作的实施策略[J].学前教育研究,2015(06):26-30.

[9]周楹莹,牟丹.如何在幼小衔接阶段培养幼儿的学习习惯[J].考试周刊,2016(68):192.

[10]李江雪.中国孩子的心理压力[J].南方青少年研究,2000(01):12-16.

[11]王星.内蒙古学前儿童心理健康的现状调查与分析[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2002(04):61-63.

[12]WONG M. Voices of children, parents and teachers: how children cope with stress during school transition[J]. Early Child Development and Care,2014(04):658-678.

[13]WONG M. A longitudinal study of childrens voices in regard to stress and coping during the transition to school[J]. Early Child Development and Care,2015(06):927-946.

[14]MIRKHIL M. I want to play when I go to school: childrens views on the transition to school from kindergarten[J]. Australasian Journal of Early Childhood,2010(03):134-139.

[15]CHAN, LING W. Expectations for the transition from kindergarten to primary school amongst teachers, parents and children[J]. Early Child Development and Care,2012(05):639-664.

[16]李江雪,申荷永.幼兒心理压力的现状及与行为问题、家庭生态环境之间的关系[J].社会心理科学,2006(01):86-89.

[17]]JOERDENS S H. Belonging means you can go in: childrens perspectives and experiences of membership of kindergarten[J]. Australasian Journal of Early Childhood,2014,39(01):12-22.

[18]崔淑婧,刘颖,李敏谊.国内外幼小衔接研究趋势的比较[J].学前教育研究,2011(04):53-60.

[19]吴明隆.SPSS统计应用实务问卷分析与应用统计[M].北京:科学出版社,2003:63.

[20]吳明隆.结构方程模型[M].重庆:重庆大学出版社,2009:240.

[21]吴中清.浅谈当前幼小衔接教育工作的现状与对策[J].学周刊,2017(25):179-180.

[22]周潇,范燕燕.社会性别理论与现代知识女性的角色困惑[J].广西青年干部学院学报,2012(06):76-78.

[23]程文.为什么培养女孩要有别于男孩[M].北京:九州出版社,2012:25.

[24]樊未晨.高学历家长“拼孩子”更执著[J].教育家,2012(04):50-51.

[25]陈玉莹.幼儿教育小学化倾向的现状及对策探究[J].西部素质教育,2015,1(13):116.

[26]朱慕菊.“幼儿园与小学衔接的研究”研究报告[M].北京:中国少年儿童出版社,1995:21.

[27]王小英,刘洁红.幼小衔接中大班幼儿心理压力分析:基于儿童视角的研究[J].学前教育研究,2018(02):3-11.

[28]陈柏静,刘艺雯.浅谈情绪情感在学前儿童心理发展中的作用[J].中国校外教育,2013(29):150.

[29]金吉文.大班的“烦恼”:关于“幼小衔接”中稳定幼儿、家长情绪的思考[J].新课程(小学), 2016(06):58.

[30]梅获.为孩子营造良好的家庭氛围[J].乡镇论坛,1998(10):43.

[31]蒋海荣.浅谈幼儿耐挫能力的培养[J].读与写(教育教学刊),2016(12):265.

[32]肖甜甜.巧设情境教学,演绎别样情形:培养幼儿良好学习品质的有效策略初探[J].今日教育(幼教金刊),2015(02):34-35.

Abstract:Taking children in the transferring stage from kindergarten to elementary education as the research object, this study developed a kind of standardized psychological stress scale with good reliability and validity to evaluate their mental stress status and promote further research on their mental health. The full scale includes five dimensions, including environmental adaptation, peer relationship, adult rewards and punishments, individual needs, and academic rules. The preliminary application results show that the degree of psychological pressure experienced by children from large to small is the academic rules, adults reward and punish, peer relationship, environment adapts, and individual needs. Children of different genders have significant differences in environmental adaptation, academic rules and total scores of psychological stress. On the whole, girls have higher scores than boys. Children of different ages show significant differences in environmental adaptation, academic rules and total scores of psychological stress. Older children are, higher their scores are. Children with parents having higher educational background get higher scores. The study suggests that adults listen to childrens voice, regard on childrens feeling of stress, help children eliminate unnecessary psychological pressure and improve the ability to cope with stress and develop positive qualities.

Key words: from kindergarten to elementary education, psychological pressure, scale development