知识建构理论能用在家庭非正式学习环境中吗?

2020-06-04胡金艳蒋纪平张义兵

胡金艳 蒋纪平 张义兵

[摘 要] 家庭非正式学习环境是儿童早期认识世界的主要场所,具有与儿童科学学习相似的偶发性、复杂性、机会主义等特征。作为国际学习科学界的前沿理论,知识建构理论在学校等正式学习环境下的应用得到了很好的验证,能否应用于家庭环境中、如何应用、能否促进儿童的科学教育等是值得关注的热点问题。本研究首先在理论上论证了知识建构理论用于家庭科学教育的可能性和价值,然后采用人种志的研究方法,追踪了一个7岁男孩及其家庭在3年半的时间里出现的3个典型科学探究活动案例。结果发现,从直观形式来看,知识建构活动能够显著促进儿童科学“观点”的持续改进;从“人—活动—知识”三维建构层面来看,家庭成员能够形成知识建构理论倡导的动态社区,经过设计的活动能够极大地促进儿童的主动学习,儿童的问题数量和观点深度都有了明显提高。这表明知识建构理论能够用于家庭非正式学习环境中,有效支持儿童基于偶发性科学问题开展探究学习。

[关键词] 非正式环境;知识建构理论;儿童科学教育

一、问题提出

亚里士多德说,人类天性向知。几乎每个儿童在成长的过程中都像一个“行走的十万个为什么”,似乎随时都能提出深深植根于真实情境的问题。婴儿自出生之时就开始努力地认识世界,逐渐形成对自然界规律的直觉性理解,这种在非正式环境下的、非计划性的科学学习在人的一生当中都在持续不断地进行,[1]大量的科学学习发生在校外非正式环境中,却常常被忽视。非正式环境中的科学学习本身是镶嵌在“文化假设”之中的,这种文化假设认为,在学习或科学上都不存在无文化的或中性的观点,科学学习本质上是一个文化的过程,人是“文化地生活着的”,[2]非正式环境丰富的文化性对促进儿童的知识创造具有优势。知识创造是一种动态的、机会主义的、全社区合作的自发过程,[3]类似于没有脚本的即兴创作,就像一群人之间的日常聊天,没有预设的焦点、时间表或会话转换系统。[4]已有研究验证了非正式环境下儿童科学教育的成效,亲子对话、[5]场馆展品[6]等对科学学习有显著促进作用;非正式科学课程开发、[7]教育模式构建、[8]网站设计[9]等对儿童的科学认识、社会问题关注和问题解决能力有提升作用。但是,反思儿童非正式环境下的科学教育,仍存在很多问题,诸如家长常常置身事外、置之不理;或简单敷衍,俗套地回答“等你长大就知道了!”;或是望文生义,用自己的尝试或经验简单告知甚至是回避。究其原因,主要是家长缺乏理论与实践指导,导致家庭中缺乏有深度的科学教育。

知识建构理论(Knowledge Building)于20世纪80年代由加拿大学者玛琳·斯卡达玛利亚(Marlene Scardamalia)和卡尔·布莱特(Carl Bereiter)提出,是国际学习科学界极具代表性的知识创新学习理论。[10]知识建构理论基于12条原则,以“观点”为中心,强调从真实问题出发,发展多样化的观点并持续改进和升华。已有研究虽然证实了知识建构理论在基础教育阶段有良好的应用效果,甚至在幼儿阶段也有明显的成效,如运用支持多元化观点改进功能的知识建构网络平台——知识论坛(knowledge forum),能够有效促进4岁幼儿的识字技能发展。[11]然而其运用到儿童教育多是在幼儿园、中小学等正式学习环境中,尚缺乏在家庭环境下的应用。

以“观点”为中心的知识建构理论中存在多种因素动态地相互作用,形成了一个复杂的系统,在这一系统中,主体和客体是认识论的一对基本范畴,它们之间的相互作用需要通过一定的中介进行,即知识建构社区中的活动,这三个因素形成了“人—活动—知识”的基本理论模型,[12]该理论框架可以用来深入分析知识建构发展的内在机制以及如何通过三个不同的视角完成知识创新的过程。维果斯基的“最近发展区”理论认为,儿童的发展主要是通过与成人或更有经验的同伴的社会交往而获得的,是实际发展水平和潜在发展水平的距离。[13]家庭中的科学问题多是儿童自发提出的偶发性问题,[14]儿童是此问题的生成者,也将在知识建构社区成员的共同努力下成为问题的解决者,这种基于真实生活经验提出的问题是他们朴素的起始认识,无论正确与否都反映了儿童当下的真实认知状态,因此知识建构理论中常将儿童提出的问题或观点作为学习起点,即儿童最近发展区中的“实际发展水平”。那么知识建构理论是否适合用在家庭非正式学习环境中来促进儿童的科学学习,基于以上分析,本研究尝试从两个层面展开:首先,从以“观点”为中心的角度看,儿童的“观点”是否有持续的、深层次的改进,这是外在的、直观的、可观察的层面;其次,从“人—活动—知识”深层次的知识建构理论机制看,分别从这三个维度的转变来探讨知识建构理论应用于家庭科学学习的成效,进一步追问并从实践层面验证知识建构理论能否应用于家庭环境。

二、理论论证

(一)知识建构理论用于指导儿童在家庭非正式环境下科学学习的可能性

近些年来,学习科学(Learning Science)研究走向逐渐明确,研究思路相对独特,逐步成为一种“显学”,[15]知识建构理论作为学习科学的主要研究走向之一,除了对传统的学校正式教育进行关注外,对多种情境脉络中的非正式学习环境同样进行了深入的探索研究。因此,知识建构理论具有支持家庭非正式學习的理论前提,可以在很大程度上解释与指导家庭非正式环境下儿童的科学学习,其12条原则包括三个方面。[16]

观点方面,原则1:真实的观点、现实的问题。原则2:多样化的观点。原则3:持续改进的观点。原则4:观点的概括和升华。只有在“真实的观点、现实的问题”下才能触发知识建构,确保问题是真实的且源于儿童的个人经历,有助于培养他们的认知。[17]儿童偶发性科学问题是基于日常生活的真实情境自发产生的,而非基于教材框架,如“西瓜放在水里为什么会浮起来,而葡萄那么小却会沉入水底”。植根于日常生活的科学问题具有难以预测、劣构、多学科交叉等复杂性,[18]没有了“标准答案”的束缚,极易产生多样化的观点,使观点走向自然地概括与升华,而非简单地背诵,如通过对“恐龙为什么能消化骨头”这一问题的多轮探究,儿童能够自然理解“食物链”的概念。家庭成员与儿童长期的共同生活为儿童持续的观点改进提供了必要的条件。

社区方面,原则5:儿童是积极的认知者。原则6:社区知识与协同认知责任。原则7:“民主化”的知识。原则8:对等的知识发展。在教师有绝对控制权的、可预测的、高度结构化的传统课堂,很难有即兴或偶发问题,[19]而在家庭中,儿童作为问题的最初生成者,容易作为积极的认知者和家庭成员一同构建家庭社区知识,承担协同认知责任。家长对于儿童来说,也不是高高在上的权威,所有成员都有进行知识创新的权利,知识对等地分布在社区中,家长也在共同建构的过程中获得知识,如在对动物的持续探究中获知“并非所有动物都是由母亲孵育,小海马是由雄海马的育儿袋孵育出来的”。

手段方面,原则9:无处不在的知识建构。原则10:知识建构对话。原则11:权威性资料的建构性使用。原则12:嵌入活动的形成性评价。家庭科学问题的探究活动不受时间、地点、参与者的限制,具有灵活、多样、动态、无处不在的特点,[20]如饭桌上、睡前等,它往往产生于家庭成员之间的对话中并通过家庭社区的共同协作来推动观点改进。与学校固定的教材内容不同,权威性资料只在家庭成员探究过程中需要的时候才发挥作用。儿童科学学习的结果也不再用机械的分数来衡量,而是将评价的目光投向整个学习过程。

综上所述,家庭非正式环境下的科学教育不能直接移植学校教学模式,需要用更加自然的、即兴生成的方法去应对,知识建构理论成为一个可能的选择。

(二)知识建构理论用于指导儿童在家庭非正式环境下科学学习的意义与价值

毋庸置疑,在知识建构理论引入家庭教育之前,很多家长也在对孩子进行着多种多样的科学教育,甚至有研究认为在孩子两岁前,个体就已经获得了大量涉及周围世界的物理知识。[21]显然,儿童在家庭非正式环境下的科学学习是一个复杂问题,不能用业已存在的家庭自发的科学教育现象或者是儿童的自然成长来解释,更不能简单套用学校正式的科学教育中的理论与模式。知识建构理论与家庭科学教育的深度融合,将在理论和实践上找到新的突破口。

一方面,运用基于原则的知识建构理论,可以为儿童家庭非正式环境下的科学学习建立可资借鉴的理论框架。知识建构理论将会关注儿童在家庭的科学问题讨论中所提出的观点、问题,而非学校教育中的系统的知识单元或主体;关注儿童在此基础上的思想的改进,而非寻找学校教材里的结论性答案;[22]关注儿童与家庭成员共同建构的“理论体系”,而非学校里固定程序的解题过程和快速获取的正确学科答案。[23]另一方面,知识建构理论将为家庭非正式环境下的科学学习提供实践指导,从而帮助家长为儿童参与科学探究提供一个安全的、非威胁性的、开放的环境,[24]指导家长及时捕捉儿童偶发性的科学问题,将儿童最初的想法视为一种创造性的资源,也让家长明确自己并非一定要成为学科教师那样的“专家”才能和孩子一起建构知识。

三、研究方法

(一)研究对象

研究对象是一个爱提科学问题的男孩S和他的家庭,S目前7岁,小学一年级,自3岁起就热衷于提问多种科学问题,对科学探究兴趣浓厚。家庭成员包括祖父(65岁,中学退休物理教师)、祖母(66岁,退休工人)、父亲(39岁,内科医生)、母亲(38岁,大学讲师)和弟弟(2岁)。为了保护他的好奇心、想象力和探索精神,家庭成员经常和S进行讨论,对他的提问给予支持与鼓励。随着知识建构活动的深入,逐渐有其他儿童及家庭参与进来,所有參与者都认可和支持知识建构活动。

(二)研究过程

本研究采用人种志的研究方法跟踪个案,采用基于设计的研究进行教学迭代。研究者是孩子的母亲,高校教育技术工作者,有多年丰富的知识建构理论教学经验,她在长期与研究对象的共同生活和交互的自然情境中有意识地进行知识建构活动。

3年半时间内,S以家庭为主要场所产生过数十个科学案例探究,研究选取3个比较完整、具有代表性的个案。在研究实施中,首先需要做的就是捕捉S提出的问题或观点,通过对话深入了解产生该问题的真实情境,这就更清晰地明确了他的最近发展区。最近发展区理论解决了个体的认知起点问题,[25]家庭非正式环境中儿童偶发性问题起源于儿童对生活中某一具体场景的观察或即兴的探索欲望,饱含着他们认识世界的热情和兴趣,是他们最关注的并且急于知道答案的现实问题。以此初始问题为起点,发动家庭成员一起提炼出可以进行深入研究的科学问题,设计符合孩子兴趣和认知特点的科学探究活动,这个过程充分体现了知识建构理论中“社区知识与协同认知责任”(原则6),“‘民主化的知识”(原则7)等原则。随着一个焦点问题的逐步深入理解,孩子对问题有了新的认识,生成新的观点,因此也就有了新的最近发展区,如此循环往复,推动观点的提升。当儿童在现有认知水平下对问题不能再继续深入理解,并表现出热情降低、兴趣减弱、不能接受概念、持续无新问题提出的时候暂时冻结该问题。冻结不是终点,此时涉及的科学内容和目标很可能已经超越了儿童的最近发展区,如果无视儿童的这些表现,强行进行讲解或者开展活动,就会变成传统学校授受主义课堂中的灌输行为,消磨孩子的学习兴趣。

与学校教育以稳定的环境、明确的任务和分工、官僚管理和权力中心的关系为基础的机械结构不同,[26]家庭知识建构中的活动多是即兴的、机会主义的,因此每一轮的时间长短、间隔日期都很灵活,不适合以周或学期来计算。这3个个案都是持续迭代的,大都是经历了4轮以上的知识建构活动。在3个个案的知识建构活动中,研究者共收集到16篇日志记录,S的17个人工制品,220分钟的录音录像以及8个实验过程记录等原始材料,并将其整理成约8.5万字的文稿。

(三)研究工具

1. 基于儿童观点改进的直观层面。

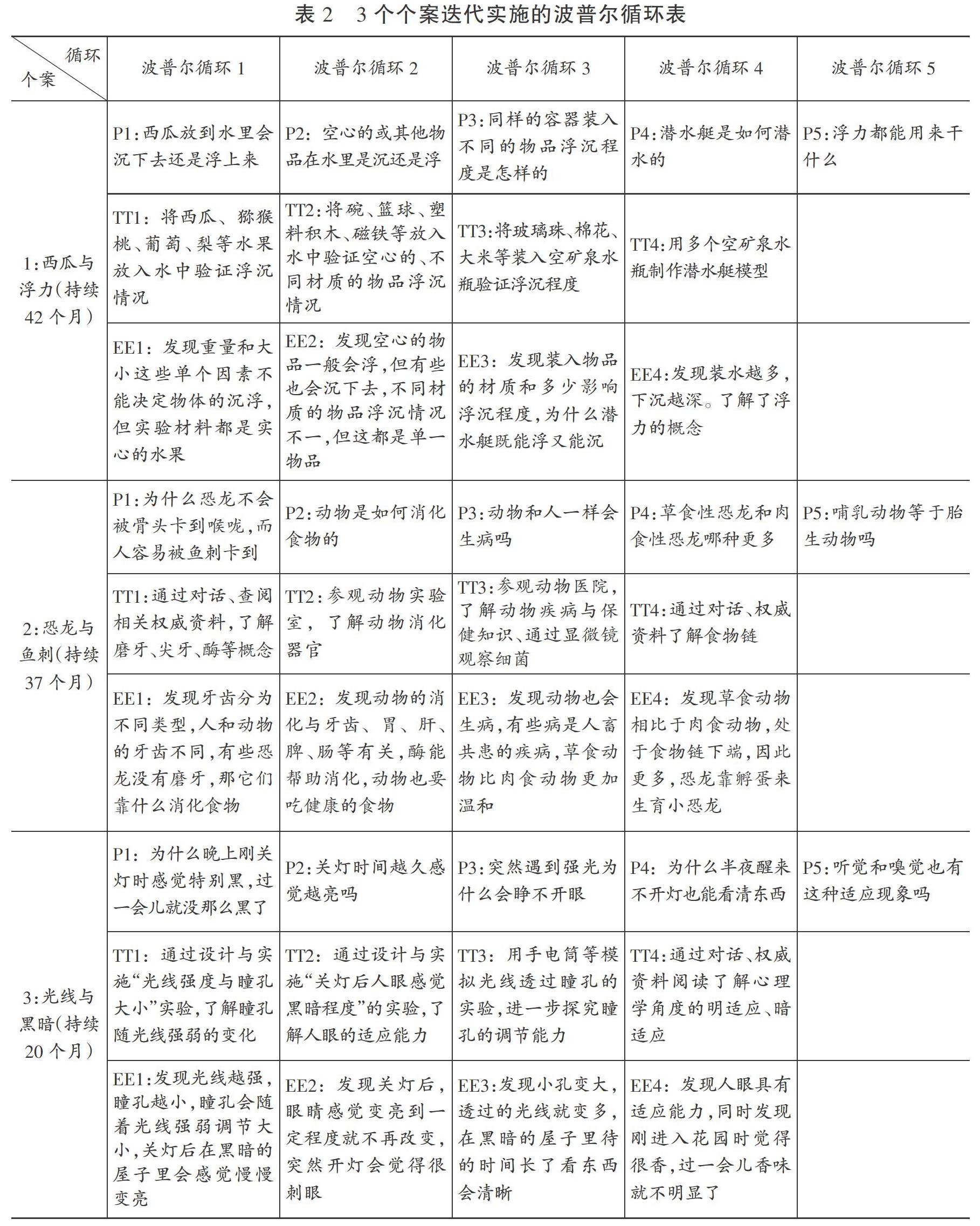

知识建构理论以卡尔·波普尔(Karl Raimund Popper)的客观知识理论作为哲学基础。波普尔于1979年提出知识进化序列图式P1?圯TT?圯EE?圯P2,[27]从进化论的观点出发,通过对问题的猜测与反驳来证伪、修订客观知识,不断解决问题从而产生新问题。其中,P1代表初始问题,即知识进化的起点,波普尔认为科学知识的增长不是始于观察,而是始于问题;TT(Tentative Theory)是为解决问题而提出的试探性理论;EE(Error Elimination)是排除错误的过程,所有的科学知识都是需要被证伪和修订的;其结果往往会突现新问题P2。P2与P1之间往往存在一定的深度差,能够适当地表征出理论的成长和科学的进步,至此完成一个“波普尔循环”。[28]P2成为下一轮循环的起点,周而复始地完成知识的进化过程。已有研究者应用波普尔图式来记录和分析知识增长,[29]儿童在家庭非正式环境下提出的偶发性科学问题具有很强的复杂性、综合性,[30]有很大的知识增长与改进空间,因此本研究采用波普尔知识进化图式,将儿童自发提出的问题作为初始问题(P1),通过对话、实验、辩论、查找权威资料等活动(TT),进行观察、协商、反思等排除错误观点(EE),又生成了新的探究问题(P2)。

2. 基于“人—活动—知识”三维模型的深层建构层面。

人的分析中,互动频次主要依据原始资料中对话的话轮,并形成矩阵来计算。说话人在某一时间内连续说出的话语被称作一个话轮。话轮有两个衡量标准:(1)说话人在一个语法语义序列的末尾是否连续,如果有沉默,就不止是一个话轮;(2)是否发生了说话人和听话人的角色转换,如果有就标志着一个话轮的结束和另一个话轮的开始。[31]通过对话轮的编码在不同角色之间的切换形成矩阵,来表示角色之间的交互频次。剔除无实质意义的会话,如在家庭这一自由的环境中的玩笑话语等。

活动分析中,活动类型采用学习金字塔(Learning Pyramid)模型,该模型绘制了学习者在两周以后的平均学习保持率,其中平均留存率在30%以下的学习活动方式属于被动学习,平均留存率在50%以上的学习方式属于主动学习,[32]如图1。

示例:(1)听讲:“浮力”“食物链“概念的引入;(2)阅读:“牙齿分类”权威资料的阅读;(3)视听:观看恐龙纪录片;(4)演示:显微镜观察细菌操作演示;(5)讨论:不同材质物体浮沉情况;(6)实践:利用空矿泉水瓶动手制作潜水艇模型;(7)教授给他人:S依据自己的理解给祖母绘制并讲述食物链、给同伴复述曹冲称象的故事。

知识分析中,以观点的意义单位为最小分析单元,可能是短语、一句话或一段话。[33]经过剔除无实际意义观点、合并相似观点,提炼出S的92个有效的科学问题和126个观点。在解决一个主要问题时可能出现多个观点,比如在“草食性恐龙和肉食性恐龙哪种多”这一问题中产生了有关食物链、胎生动物、哺乳动物等数十个观点。对儿童观点的理解深度采用张建伟等人[34]设计的观点深度量表来进行内容分析,该量表是在哈卡莱宁(Hakkarainen)的认知复杂性[35]和加利(Galili)[36]的科学性量表的基础上发展起来的。其中认知复杂性代表儿童处理现实问题的认知努力程度,科学性代表儿童观点从直觉到科学框架的转变,观点理解的深度是二者相乘的结果,如某观点认知复杂性得分为2,科学性得分为3,那么理解深度得分为6。编码方案见表1。

为保证编码信度,由两名研究者对观点分别编码,对有争议的编码进行讨论,Kappa系数达到0.865。

四、研究结果与分析

研究在持续追问“知识建构理论是否适合用在家庭非正式学习环境中”这一问题的过程中,围绕儿童观点改进的直观层面和“人—活动—知识”的三维深度建构层面展开结果分析。

(一)基于儿童观点改进的直观层面

个案1“西瓜与浮力”是S在清洗西瓜上的泥巴时提出;个案2“恐龙与鱼刺”是S在对恐龙长期研究的基础上,在弟弟吃鱼被鱼刺卡到喉咙时提出;个案3“光线与黑暗”是S在多次观察睡前关灯的情境下提出。限于篇幅,本文以个案1为例说明S和全家人共同的知识建构活动過程。S在某天清洗西瓜时提出初始问题(P1),并与母亲进行了简单的讨论,认为最直观的方式就是利用实验方式看到结果,于是设计并实施了多种水果在浴缸中浮沉的实验(TT1),排除了S认为的“重的物体下沉”“大的物体下沉”等错误认知(EE1)。由于此轮实验材料都是实心的,且都是水果,因此产生了空心物体以及其他材质物体(非水果)的浮沉问题(P2),至此完成第一个波普尔循环。第二个循环中父亲也参与了讨论和方案设计,排除了“空心物体会浮”等错误观点,并在讨论中共同认识到这些都是单一的物品,产生了“两种材质以上的混合物体的浮沉”这一新问题。在第三个循环中,不同材质以及每种材质多少影响浮沉的实验结果激发了S提出潜水艇潜水的新问题,除父母和S外,祖父也用“曹冲称象”“阿基米德”等故事启发S对问题的理解。在第四个循环中,才自然而然地引出了浮力的概念(而非在初始问题提出时就讲解概念),正如知识建构理论所倡导的,概念是生成的,不是由讲解传授的。完成了“观点的概括与升华”(原则4)之后,全家人以及两个同伴参与了潜水艇模型的制作。至此,S对浮力已经有了深入的认识,所提出的问题P1→P2→P3→P4→P5逐步深入,达到了对科学概念和应用的渐进式理解。表2中每一个波普尔循环不仅代表实验的结果,更能直观地看到整个过程。

(二)基于“人—活动—知识”三维模型的深层建构层面

1. 人的方面。

儿童需要作为研究者、积极的社会参与者和科学教育中的主体人,[37]与家庭成员、媒体资源和独特的教育经历之间进行非正式交互。[38]本研究将3个个案中人的会话通过话轮进行交互频次的编码统计,得出交互频次矩阵表,如表3。交互人员包括家庭成员、同伴和其他人,由于家庭中弟弟年龄太小,与S的交互多数是与内容无关的,故不计算在内,在同伴和其他人中选取两个交互较多的,仅有极少量交互的未做统计。

由表3可以看出,S与家庭成员都有交互且频次较高,与父母尤其是母亲的交互最为频繁,与祖父母的交互较少,在知识建构实施的早期主要通过母子会话进行初步探索,随着知识建构理论的逐步深入,其他家庭成员的交互也增多,但与祖父母的交互仍然较少。结合日常观察分析可知,祖父母接受知识建构理念较慢,特别是祖父退休前一直使用授受主义的方式教授初中物理,最初认为S所提出的“不是个问题”,或者试图直接告知他答案,认为讨论、共同实验等活动“没有必要”。但随着知识建构理论长期、深度地介入,他们的观念逐步得到改善,他们越来越多地参与到知识建构活动中来,最终激发了全体家庭成员的共同参与。

S与同伴的交互主要发生在个案1的循环4和个案2的后三个循环中,其频次已经高于与祖父母的交互,通过观察也发现,混龄儿童之间的激发作用特别明显,甚至还带动了他们的家庭成员的参与。其他人包括母亲同事、学生、朋友等,如母亲发表在网络上的日志吸引了他们在部分循环中参与讨论,给出建议,例如在个案3中,S的母亲采纳了他们提出的关于人眼感觉黑暗程度的多种建议与方案,并设计了较为复杂的量化分析实验,因此其他人与母亲的交互频次较高,而与S等交互较少。

知识建构理论强调社区的作用,人的互动是社区形成的前提,为进一步展示家庭科学教育中的知识建构社区的形成,依据交互矩阵的情况,绘制知识建构社区的可视化图形,可以明显看到家庭中以儿童为核心的多个交叉的动态社区呈现出来。如图2所示,圆圈代表参与者,线代表交互关系,圆圈越大代表参与度越高,连线越粗代表交互越频繁,虚线代表可能的或间接的交互,不同的灰色区域代表社区。

2. 活动方面。

儿童在家庭中自发提出的科学问题从最初就表现出极大的主动性,又由于儿童认知水平的局限性,需要设计戴尔“经验之塔”①中底层的“具体的经验”来支持知识建构活动,因此对活动的主动和具体程度的分析非常重要。依据学习金字塔模型中对活动方式的等级划分,对3个个案中的活动按照活动持续时长进行统计,结果如表4。

由表4可以看出,总体上主动学习活动所占比例非常高,其中“讨论”和“实践”部分所占比例最高,这主要是因为家庭中儿童问题的提出通常是由一段会话开始,而直观的实验和动手操作是最常采用的形式,这一过程中又充满讨论。“教授给他人”是家庭成员在民主自由的氛围中鼓励儿童作为一个“小老师”将自己的观点勇敢表达给社区的其他成员,或在同伴交互中进行复述讲解,这部分所占比例虽然不高,但对儿童学习热情的保持和兴趣的激发作用都非常大。

被动学习所占比例远低于主动学习,“听讲”只在时机成熟引出某些科学概念时使用;“阅读”所占比例少,和低龄儿童识字量小导致的阅读能力低有关,这同时也是“视听”所占比例稍高的原因;“演示”所占的比例最低,主要是因为儿童一般都参与到活动中进行实践,单向的演示极少。由此可以得出,家庭非正式环境中的知识建构活动的主动程度很高,成员的平均记忆留存率也较高。由以上活动分类比例可知,家庭非正式环境下的知识建构活动多数集中在“经验之塔”具体程度较高的“做”和“观察”的经验,这符合低龄儿童的学习特点,属于高参与度的“做中学”。

3. 知识方面。

知识的变化主要体现在提出问题的数量和对观点的理解深度两个方面,S在3个个案中提出的所有问题的统计分析结果如图3所示,可以看出,随着知识建构活动的推进,儿童提出问题的数量总体呈现上升的趋势。一般在波普尔循环1仅有少量原始问题提出,循环2、3会激发出更多相关的问题,循环4提出的问题也相对较多,但是由于儿童认知水平的局限,科学问题的发展会超出儿童的理解能力,对问题探究的热情和兴趣会降低,甚至进展会暂时停滞。个案1主要发生在家庭内部,知识建构活动形式比较单一,问题的数量相对较少,个案2、3的问题数量在知识建构活动中都出现了激增,可能是因为在这两轮的活动形式丰富,有实地参观、动手操作、辩论赛、故事会等形式;另外参与人员更加多元,如有混龄儿童及其家庭等,激发了儿童的提问。

知識建构社区中的知识不是静态不变的,而是通过社区成员间的合作而动态持续地改进的。[39]本研究中S的观点理解深度编码统计结果如图4所示,随着知识建构活动的深入,科学问题的理解深度呈现整体上升趋势,循环2、3的深度提升比较明显,而循环4的深度增长不明显。这可能是由于对某个问题的探究发展到一定的阶段会出现某种程度的暂缓,这和问题提出数量趋势一致,也印证了上文中儿童年龄、兴趣、认识上的局限。暂停了对此问题的进一步探究,并不代表探究的终结,随着儿童认知的发展和知识的积累,儿童会再次开启对这一问题更高层级的学习。

五、讨论与建议

(一)形成了辐射状动态社区,实现了知识建构参与者从个人到社区的转变

通过知识建构活动的深入,家庭科学教育逐步形成了动态的社区,呈现出以S为核心的家庭内、同伴和其他成员的共同参与的交叉辐射状特征。随着有意识的知识建构活动的设计与实施,带动了全体家庭成员共同参与,且家庭成员之间的交互较为密集。知识建构活动激发了混龄儿童参与,S的多位同学和玩伴参与到讨论和后续的研究中,并带动他们的部分家庭成员参与设计下一轮的活动,形成了多样化的生成性角色。[40]知识建构活动吸引了网络空间其他人的参与,母亲在网络上发出的日志得到了其他人的回应后,还采纳了他们对实验方案的建议。知识建构理论是从社会学“群”的角度理解人类的学习,体现了团体认知,[41]使知识建构过程实现了真正的民主化。社区成员交互方式由“单个孤立”走向“相互作用”,表征方向由“个人输入式”走向“集体输出式”,[42]成员承担了共同推进社区知识生长的任务,实现了知识建构从个人到社区的转变。动态社区是支持家庭非正式环境下儿童科学学习的重要因素,因此家庭成员不仅要在家庭内部有意识地创建社区,还可以通过不同家庭间、混龄儿童间的交互逐渐形成学习社区,从而支持儿童的协作知识建构。

(二)直接的“做”的活动促进了儿童的主动学习,实现了知识建构活动从共享到升华的转变

作为中介的知识建构活动连接着主体(人)和客体(知识),家庭环境中儿童偶发性科学问题具有即兴、复杂、综合以及活动组织的非结构化和机会主义特征,故很少有预设性的讲授和无目的的阅读等被动学习方式,因此适合采用游戏、实验、辩论赛、参观、故事会等丰富多彩、趣味性强的活动形式,这些属于戴尔经验之塔的“具体的经验”,符合儿童的认知特征,极大地激发了儿童探索的热情和兴趣,促进了儿童的主动学习。家庭中儿童偶发性问题的不可预测性使得儿童能够以更科学的活动方法重组他们的想法,使用多样化的科学研究策略和方法,[43]这是知识建构理论中最重要的,而科学知识的习得成为不断探索过程中的副产品。这些直接的“做”的活动形式是知识建构理论活动中“建构性地使用权威资料”(原则11)进行表达、反问、追问等“知识建构对话”(原则10),有助于帮助社区成员发现共同感兴趣的问题,并通过对话协作达到个人无法企及的认知高度,[44]实现了知识建构活动从共享到升华的转变。

(三)儿童的问题数量和观点深度都有了明显提高,实现了知识建构中的知识从告知到创造的转变

随着知识建构过程迭代循环地进行,观点得到了持续的改进,通过社区成员的相互激发,使得儿童提出的问题数量越来越多;通过对初始观点的概括与升华,儿童也将琐碎、原始的观点升华(原则4)为系统的理论认识,如引出了“浮力”“食物链”“明适应”等更高层次的概念,并绘制了“潜水艇”“海洋食物链”等人工制品,对观点的理解深度得到了创造性的改变。知识建构社区知识并非像大多数学习理论认为的那样存在于人的大脑中,而应该被看作独立于有形的物体和人的思维过程的社区公共财产。[45]在这个循环过程中,不仅儿童的科学兴趣与科学思维得到了发展,社区其他成员的知识也得到了提升,体现了对等的知识发展(原则8),能够实现个体与群体学习的共赢,从而达到了知识从告知到创造的转变。家庭中知识建构活动的开始依赖于家长对儿童所提出的貌似“幼稚”“错误”的问题的灵敏捕捉,家长通过和孩子一起将其转换为可以探究的科学问题,从而将问题一步步推向深入、科学的方向。

本研究围绕“知识建构理论能否用在家庭非正式环境中”这一问题,首先通过理论分析论证了家庭科学学习与知识建构理论的逻辑关系,然后通过基于设计的研究进行实践验证,对长期跟踪的个案进行深入剖析,探究知识建构理论应用于家庭儿童偶发性科学学习的过程与原理。从“人—活动—知识”三个维度验证了知识建构理论的活动成效,12条原则很好地映射到了这一过程中,可以得出,知识建构理论与实践理念能够很好地支持家庭非正式环境下的儿童偶发性科学学习。在家庭环境下的知识建构中,虽然我们强调了科学问题是由儿童自发提出的,但并不意味着问题提出后可以放任自流,家长的引导、支持与共同参与是儿童知识建构成功的关键。显然,在S的科学学习案例中,母亲作为“主操作人”起到了关键的引领作用,带动着知识建构活动的产生并不断走向深入。在儿童学龄前阶段,主操作人可以由父亲、母亲或其他家庭成员担任,对知识建构活动进行精心设计,提供全方位的支持,随着儿童年龄的增长,他们逐渐有能力形成超越家庭的社区,如同伴互助、通过互联网寻求专家帮助等,他们也可以自己成为主操作人,这也将会是本研究持续关注的问题。

将知识建构理论运用到非正式环境下的儿童偶发性科学教育是一个大胆的尝试,研究中出现了很多的困难和问题,如非正式环境下的科学问题探究时间跨度长,案例资料的收集与整理难度大;学龄前儿童识字量有限,对于权威资料的阅读、观点的表达需要其他成员的帮助和解读,可行的建议是借助搜索引擎语音、图画、概念图、科普动画片等形式;提高社区成员参与度也是研究中的难点,如家庭中祖父母辈等年龄较大的一类人群的参与,可以在日常讨论和相处的过程中有意识地创建民主平等的氛围。值得一提的是,从儿童的原始问题中捕捉适合探究的科学问题尤其重要,家庭成员要对儿童类似“捣乱”的行為,如反复开关灯、试图玩火玩水等,有足够的包容心,通过营造自由、安全、民主的环境,不断鼓励他们提出冒险性的想法,因为这可能是他们探索和认识世界的开始。

注释:

①“经验之塔”(Cone of Experience)理论是由美国视听教育家戴尔(Edgar Dale,1900—1985)于1946年在其著作《视听教学法》中提出的关于学习经验的理论模型。从塔底到塔顶分为做的经验、观察的经验和抽象的经验三大类,最底层的经验最具体,越往上则越抽象,儿童的学习应该从具体经验入手,但不能止于此,要逐步上升到抽象经验。文中的学习金字塔侧重于不同学习方式下学习内容的平均留存率,与“经验之塔”不同。

参考文献:

[1]BAILLARGEON R. How do infants learn about the physical world?[J]. Current Directions in Psychological Science,2004,3(5):133-140.

[2]NASIR S, ROSEBERY S, WARREN B, et al. Learning as a cultural process: achieving equity through diversity[C]//SAWYER R K. The Cambridge handbook of the learning sciences. Cambridge: Cambridge University Press,2006:489-499.

[3]ZHANG J, SCARDAMALIA M, REEVE R, et al. Designs for collective cognitive responsibility in knowledge-building communities[J]. Journal of the Learning Sciences,2009,18(1):7-44.

[4]DIGGLE P K. Creativity and development[M]. Oxford:Oxford University Press,2003:12.

[5]SIEGEL D R, ESTERLY J, CALLANAN M A, et al. Conversations about science across activities in mexican-descent families[J]. International Journal of Science Education,2007,29(12):1447-1466.

[6]池晴佳.科学场馆绝非是物品的收藏馆:约翰·迈克卡特访谈录[J].世界科学,2007(1):44-45.

[7]郭桂周.非正式科学课程开发的理论与实践研究[D].长春:东北师范大学,2014:22.

[8]吴广慧.基于Edmodo平台的非正式科学教育模式设计与应用成效分析[D].武汉:华中师范大学,2017:19.

[9]吴筱萌.基于非正式学习的科学教育网站设计框架研究[J].开放教育研究,2009,15(6):26-30.

[10]SAWYER R K. The Cambridge handbook of the learning sciences[M]. Cambridge: Cambridge University Press,2014:397.

[11]PELLETIER J, REEVE R, HALEWOOD C. Young childrens knowledge-building and literacy development, through knowledge forum?[J]. Early Education & Development,2006,17(3):323-346.

[12]張义兵,张红艳,刘华.知识建构社区“观点”发展变化的理论模型构建研究[J].兵团教育学院学报,2019,29(3):11-16.

[13]布兰思福特,布朗,科金.人是如何学习的[M].上海:华东师范大学出版社,2013:72.

[14]GARRISON D R, ANDERSON T, ARCHER W. Critical inquiry in a text-based environment: computer conferencing in higher education[J]. Internet & Higher Education,1999,2(2-3):87-105.

[15][25][44]张义兵.知识建构:新教育公平视野下教与学的变革[M].南京:南京师范大学出版社, 2018:32-48.

[16]张义兵,陈伯栋,MARLENE SCARDAMALIA,等.从浅层建构走向深层建构:知识建构理论的发展及其在中国的应用分析[J].电化教育研究,2012,33(9):5-12.

[17]SADAF A, NEWBY T J, ERTMER P A. Exploring factors that predict preservice teachers intentions to use Web 2.0 technologies using decomposed theory of planned behavior[J]. Journal of Research on Technology in Education,2012,45(2):171-196.

[18][30]斯特弗,盖尔.教育中的建构主义[M].高文,译.上海:华东师范大学出版社,2002:259.

[19]程佳铭,任友群,李馨.创造力教育:从授受主义到有结构的即兴教学:访谈知名创造力研究专家基思·索耶博士[J].中国电化教育,2012(1):1-6.

[20]GOODWIN M H. Occasioned knowledge exploration in family interaction[J]. Discourse & Society, 2007,18(1):93-110.

[21][24]贝尔.非正式环境下的科学学习[M].北京:科学普及出版社,2015:93,44.

[22]张义兵,孙俊梅,木塔里甫.基于知识建构的同伴互评教学实践研究[J].电化教育研究,2018,39(7):108-113.

[23]SMITH J P, DISESSA A A, ROSCHELLE J. Misconceptions reconceived: a constructivist analysis of knowledge in transition[J]. Journal of the Learning Sciences,1993,3(2):115-163.

[26]WILLIAMS W M, YANG L T. Organizational creativity[J]. Hague Yearbook of International Law,1999:1411-1411.

[27]波普尔.客观知识:一个进化论的研究[M].舒炜光,卓如飞,周柏乔,等译.上海:上海译文出版社,1987:9.

[28]CHITPIN S, EVERS C. Teacher professional development as knowledge building: a popperian analysis[J]. Teachers and Teaching: Theory and Practice,2005,11(4):419-433.

[29]王陆.教师在线实践社区COP的绩效评估方法与技术[J].中国电化教育,2012(1):61-72.

[31]刘虹.会话结构分析[M].北京:北京大学出版社,2004:46.

[32]臧青.运用学习金字塔理论,改进高中数学教学[J].数学教学,2011(5):8-11.

[33]HENRI F. Computer conferencing and content analysis[C]//ANTHONY R K. Collaborative learning through computer conferencing: the najaden papers. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag,1992:117-136.

[34]ZHANG J, SCARDAMALIA M, LAMON M, et al. Socio-cognitive dynamics of knowledge building in the work of 9- and 10-year-olds[J]. Educational Technology Research and Development, 2007,55(2):117-145.

[35]HAKKARAINEN, Progressive inquiry in a computer-supported biology class[J]. Journal of Research in Science Teaching,2003(40):1072-1088.

[36]GALILI I, HAZAN A. Learners knowledge in optics: interpretation, structure and analysis[J].International Journal of Science Education,2000(1):57-88.

[37]顏士刚,李艺.论科学教育发生的哲学基础[J].基础教育,2016,13(5):14-21.

[38]CROWLEY K, JACOBS M. Building islands of expertise in everyday family activity[J]. Learning Conversations in Museums,2002:333-356.

[39]HONG H Y, CHEN B, CHAI C S. Exploring the development of college students epistemic views during their knowledge building activities[J]. Computers & Education,2016,98:1-13.

[40]CESARENI D, CACCIAMANI S, FUJITA N. Role taking and knowledge building in a blended university course[J]. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning,2016,11(1):9-39.

[41]STAHL G. Group cognition as a foundation for the new science of learning[J]. New science of learning,2010:23-44.

[42]蒋纪平,胡金艳,张义兵.知识建构学习社区中“观点改进”的发展轨迹研究[J].电化教育研究,2019,40(02):21-29.

[43]SANDOVAL W A. Understanding students practical epistemologies and their influence on learning through inquiry[J]. Science Education,2005,89(4):634-656.

[45]SCADAMALIA M. The CSILE project, trying to bring the classroom into world 3[J]. Classroom Lessons,Integrating Cognitive Theory and Classroom Practice,1994:201-228.

Abstract: The informal learning environment in families is the main place for young children to perceive the world at an early stage, which accords with the characteristics of childrens science learning: occasional, complex, and opportunistic. As a frontier theory of the international science learning, Knowledge Building Theory has been applied well in the formal learning environment like schools. More attention should be paid to problems like whether it can be applied to the family environment, how to apply it, and whether it can promote childrens science education. This study explored the value and possibility of Knowledge Building Theory in family science learning from a theoretical point of view. Through the ethnography method, this study traced three science learning cases of a seven-year-old boy and his family in the past three and a half years. Design-based Research was adopted in Knowledge Building activities. The results show that Knowledge Building activities can significantly promote childrens scientific “idea”. From the perspective of “Participant-Activity-Knowledge”, family members can form a dynamic Knowledge Building community. The designed activities can greatly promote childrens active learning, and increase the number of their problems as well as the depth of their ideas. From theoretical argumentation to practical verification, this research indicates that the theory of Knowledge Building can well support the exploratory learning of childrens emerging scientific problems in the family.

Key words: informal environment, Knowledge Building Theory, science education for children