从“新人物画”的经典范式论方增先的美术史意义

2020-06-04郭奕华

郭奕华

如今艺术用其本身替换了生活,以一种普遍化美学的形式(大众化),它最终导致了世界的“迪士尼化”:一种迪士尼的形式,可以通过把任何事物转化成迪士尼乐园而赎回它,取代世界的位置。我称之为拟像。也就是说,这个世界被虚拟封存了……无论如何,今天已经不同于德波在《景观社会》中所说的东西(1967年),

它当时是一篇有力的分析,但现在已经失去了力量,因为我们已经超越了它。不再有景观了,不再有可能的距离,不再有异化……同一物已变成同一物,现成品已经走上了全球。我们何以抵抗这种同质化?这种虚伪的拟像狂欢?我们还是需要现实生活中的脚踏实地,带着一种渴求与好奇之心去学习,去阅读,去感受,去聆听。

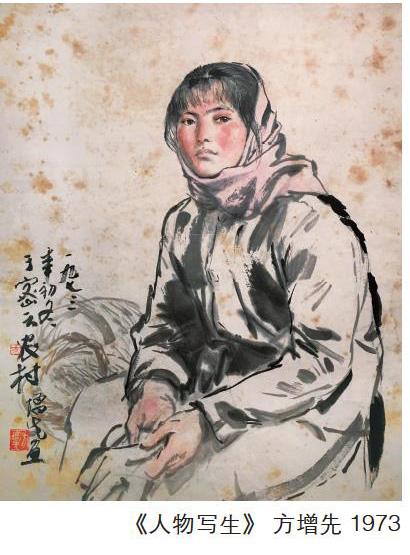

方增先的水墨人物画,是新人物画创作的经典范式之一,用最简练的语言概括,就是“素描加笔墨”。称其为经典,是因为它解决了用传统笔墨描绘劳动人民形象这一历史重要课题。说它是范式,因其引领“新人物画”艺术形式的创立,依托美术学院的教学平台,成为人物画学科教材,对新时代人物画创作产生持久而深远的影响。

无论从哪个切入点讨论方增先的水墨人物画实践和理论,都脱离不开新中国画的时代背景。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。从这一天起,直至1976年“文化大革命”结束,这27年时间里,人们通常用“新中国”指代“中华人民共和国”。这里的“新”不是一般意义上新、旧政权的更替,而是意味着中华人民共和国与中国历史上任何一个政权,有着根本性质上的区别。劳动人民从此当家做了主人。作为表现新时期的艺术形式,“新中国画”就此应运而生。

什么是“新中国画”?它应该什么样子?这是摆在中国美术界面前的新课题,也是前无古人、后无来者的难题。自20世纪初开始,中国画被诟病为陈旧、落后和不科学的艺术形式,以梁启超、康有为等为代表的革新者,以政治改革的余力涉及艺术变革问题。新中国时期,传统中国画再次面临严峻挑战,主要问题就是不科学,不能为劳动人民服务。在艺术界的改革声中,以徐悲鸿最具代表性。在1950年《人民美术》创刊号上发表的《漫谈山水画》一文中,他指出“艺术需要现实主义的今天,闲情逸致的山水画,尽管它在历史上有极高的成就,但它不可能对人民起教育作用,并也无其他积极作用……”1。他大力提倡用“写实主义”改造中国画,取法西方古典写实绘画。尤其是他的“素描是一切造型艺术的基础”论在中国画的改革中产生了划时代的效果。

在此背景下,传统中国画的各类型都开始了积极探索,由此诞生了新山水、新人物和新花鸟画。从群体性发展效应看,新山水画主要是以傅抱石为代表的新金陵画派,新花鸟画主要是以唐云为代表的新海上画派,新人物画则主要是以方增先为代表的新浙派。

在论述方增先的新浙派人物画之前,有必要说明一下新人物画在探索初期面临的主要问题以及探索方向。

形式是服从并服务于内容的,什么样的题材内容,就需要什么样的表现形式与之相配,二者之间是“皮之不存,毛将焉附”的关系(方增先语)。尽管传统人物画提供了丰富的技法资源,但它们都是为表现道释、帝王、高士、仕女形象服务的,直接搬来描绘工农兵形象显然是不合适的。而借用西方素描法,尤其对阴影的表现,又为中国人的欣赏习惯所不能接受。从1949-1960年前后,新人物画最主要的问题,不在于思想生活和题材内容,而在于表现技法形式。艺术家们只能摸着石头过河,用实践检验他们的探索。

这段时期的探索,最主要的四个方向是:

其一,由新年画、新连环画而来。其中年画所采用的传统工笔画形式,尤其是白描,对新中国画和新人物画的技法探索产生直接影响。事实上,当时有不少国画家也都参与到年画和连环画的创作中。代表画家和作品有陈白一的《崔莹会见罗盛教的双亲》、王绪阳的《报告朝鲜前线的胜利》、钱松喦的《木船机械化》、劉文西的《在毛主席身边》、江苏国画院《人民公社食堂》、李可染的《工农模范北海游园大会》、叶浅予的《全国各民族大团结》、张隆金与方增先合作的《人民的西湖》、程十发的《歌唱祖国的春天》等。这些作品有一个共同点,都借鉴了传统工笔重彩画的技法,致力于以形写神、形神兼备的表现。

其二,借鉴西洋素描的写实技法。徐悲鸿的“素描是一切造型艺术的基础”之论,加上其追随者如蒋兆和等的实践,把西方的明暗素描写实技法与中国画、主要是明清以来文人写意画的笔墨结合起来,以实现改良中国画的目的。这一理论,由于合乎新中国“现实主义”的文艺政策,很快得到政府认可,即使是坚决反对徐悲鸿素描论的潘天寿也表示:“我不是说中国画专业绝对不能教西洋素描。作为基本训练,中国画系学生,学一点西洋素描,不是一点没有好处。因为在今天练习捉形,西洋捉形的方法,也应该知道一些。”2代表作品有蒋兆和《把学习的成绩告诉志愿军叔叔》、汤文选《婆媳上冬学》、黄子曦《入社》、李琦《主席走遍中国》、石鲁《转战陕北》、杨之光《一辈子第一回》、周昌谷《两只羔羊》、方增先《粒粒皆辛苦》、王盛烈《八女投江》等。这些作品不同程度上借鉴了西洋素描的技法,在形象真实性表现上的优势更为突出。但不可否认,大多数作品因对形象真实性的高度关注,妨碍了笔墨表现,有其甚者,给人“脸没有洗干净”的感觉。当时的画家已经认识到,对西洋素描技法的借鉴,需要一个反复实践的过程,绝非一蹴而就。

其三,由传统写意画而来。最典型代表艺术家是程十发,主要表现少数民族人物,其笔墨是从陈洪绶、任伯年而来。此类艺术家还有叶浅予、关良、丰子恺、魏紫熙、亚明、潘天寿等,皆以笔墨见长,但论对于人物真实性的刻画,是勉为其难的。毫无疑问,对“新人物画”之服务社会、服务人民的使命,并为广大劳动人民所喜闻乐见的写实要求,此方向是不完全适合的,更无法实现推广。

其四,由借鉴西方现代派而来。代表画家有林风眠,以其《轧钢》为例,很难想象善于创造诗意情境的画家,面对劳动人民的工作场景时,是如此的手足无措。事实上,林风眠响应国家号召,深入工厂,体验生活,努力创作。但事实证明,在劳动生产者“形”的塑造上存有问题,也就无法体现他们的“神”。