20世纪30至40年代中国近代本土建筑学者对包豪斯的主动译介与认知*

2020-06-04周予希哥特格鲁宁

周予希,〔德〕哥特·格鲁宁

(1.上海交通大学 设计学院,上海 200240;2.柏林工业大学 大都市研究中心,德国 柏林10623;3.柏林艺术大学 设计历史与理论研究所,德国 柏林 10595)

在包豪斯在近代中国(专指中国内地,下同)的传播这个研究议题上,国内学界历来强调曾在海外接触过包豪斯的中国现代设计先驱们的作用。譬如20世纪20年代末至30年代初,庞薰琹、郑可等工艺美术家最早在欧洲通过参观作品或展览的方式和包豪斯“初晤”;而建筑师黄作燊则深受其哈佛大学研究生导师瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)与马歇尔·布劳耶(Marcel Breuer)的影响,他于20世纪40年代在上海圣约翰大学建筑工程系推行完整的包豪斯式建筑教育体系①。因此,在包豪斯理念直接或间接的影响下,这些中国现代设计先驱们在归国后开展的一系列设计实践和设计教育探索,便成为他们推动包豪斯在近代中国传播的有力佐证。

这一论述,最早见于中国设计学界纪念包豪斯诞辰90周年(2009年)的学术讨论[1][2]121-126,然后在2010年出版的《包豪斯道路:历史、遗泽、世界与中国》(下文简称《包豪斯道路》)一书中形成完整的体系[3]117-156。该书作为首次系统回顾包豪斯在中国的传播及其影响的中文论著,克服了“资料少、收集难度大”[3]2的困难,因此具有十分重要的学术意义和参考价值。在此基础上,一方面,学界对包豪斯与近代中国的传播和发展有了更加深入的认知。例如杭间和吴洪认为,由于中国近代历史文化、社会、生产力水平等因素的限制,早期的传播者与接受者不得不采取一种误读与自觉误读并存的方式[4]76-80来解读本身是“迁徙文化”[5]6-7的包豪斯理念。张春燕则指出包豪斯在中国的传播路径非常复杂,传播媒介既有实物,也有文本[6]38-43。其中,在对近代时期的讨论中,她提出蔡元培的“美育救国”思想对中国艺术与设计的发展起到了启蒙作用[7],从而为包豪斯理念的引入营造了内部的客观环境。这种重“内”非“外”的研究视角,对本议题的进一步考察很有启发意义,但从学科角度来看,她的研究侧重艺术与设计领域,缺乏针对建筑领域的“内部”分析。另一方面,由于《包豪斯道路》一书的权威性,有关“海归”型的中国现代设计先驱们推动包豪斯在近代中国传播的论述,被晚近的诸多研究一再引述(一些研究甚至引用了早已被证实错误的结论②)。这就使得这些研究的视角、材料乃至叙述模式近乎一致,从而弱化了对近代时期的细致探讨。另外,作为与本议题相关的最新研究成果,旨在纪念包豪斯诞辰百年的全球巡展项目“迁徙的包豪斯:设计生活”(bauhaus imaginista: Moving Away),虽然为学界提供了一些新的设计实践方面的线索,但在包豪斯理念在近代中国传播的整体叙述上,整个展览依旧聚焦于“海归型”中国现代设计先驱与在华外国专家的作用。同时,此次展览强调其展陈“偏重于文献性和学术性”[8]39-44,但所呈现的近代相关文献只有张光宇的《近代工艺美术》一书和梁思成等人的相关书籍、文章,缺乏新的史料发现。可见,由于研究的集中关注,现代设计先驱们的探索实践及其设计作品(含方案图纸)等实物材料,已经占据了远大于其自身的学术空间。这导致当前学界对包豪斯在近代中国的复杂传播过程的理解趋于简单化,并打击了学者们开展进一步研究的积极性。

根据目前已掌握的文献资料,笔者认为,除了中国现代设计先驱们的设计实践和在设计教育方面的探索,中国近代本土知识界(特别是建筑学界)以文本为媒介对包豪斯开展的主动译介工作,同样推动了包豪斯在近代中国的传播。

一、“建筑学校”:近代英汉辞典中的“包豪斯”认知

在以往的研究中,考察包豪斯在近代中国传播的文献资料主要是艺术、设计和建筑类的专业性文献,而其他普通的书籍、报刊等大众传播媒介文本并没有得到足够的重视。其实,至晚在20世纪30年代初,“Bauhaus”就已经见诸当时中国的各类出版物。外文出版物方面,近代上海发行的英文报纸《字林西报》(NorthChinaDailyNews)在1930年8月刊登了一则关于包豪斯学校管理层人事变动的国际简讯[9]。这篇简讯全文一共只有45个单词,却使用了多个带有强烈感情色彩的字眼来突出包豪斯的地位和新任校长密斯·凡·德·罗的能力。其中,包豪斯被称为德国建筑与艺术领域的“领军学校”(leading school),密斯是建筑领域中“最现代潮流”(the most modern trend)的“杰出领袖”(the prominent leader)。从这则报道中也能看出,与同时期国内艺术类文献对包豪斯“工艺美术学校”的定位有所不同③,当时的西方新闻媒体更多地是把包豪斯视为一所建筑学校。

尽管这篇简讯在当时公众中的影响力几乎可以忽略,但将包豪斯视为建筑学校的认知,却出现在同时期面向更广泛受众、具有百科性质的英汉辞典中。例如《现代外国人名辞典》(1933年)在其“Gropius, Walter”(格罗皮乌斯)词条中专门介绍了包豪斯的创建与发展历程:

一九一九年,(格罗皮乌斯)据着威马尔的Staatliche Bauhaus④,和各国著名的艺术家们——康定斯基(Kandinsky)、克黎(Klee)、摩和利那级(Moholy Nagy)、睦喝(Georg Muche)、叔棱墨(Oskar Schlemmer)等共创立建筑工艺生产组织而为其校长。一九二四年,以保守的政府之弹压而停闭,翌年四月,迁往德骚(Dessau),在“Das Bauhaus in Dessau”名称之下,重振旗鼓,努力于新兴建筑之发展,倡导国际的建筑。[10]326-327

在格罗皮乌斯的领导下,康定斯基、保罗·克利、莫霍利·纳吉、乔治·莫奇与奥斯卡·施莱默等先锋艺术家构成了包豪斯的早期团队。所以,包豪斯在成立之初便设有金属、家具、壁画、陶器和平面印刷等工坊,覆盖现代设计的绝大多数类别。然而,包豪斯作为一所现代设计学校,直至1927 年(德绍时期)才设立建筑系。尽管如此,引文仍将包豪斯称为“建筑工艺生产组织”,强调它在建筑领域的意义。一方面,这可能是因为Bauhaus的“Bau(建造)+Haus(房屋)”的构词方式容易给大众一种包豪斯与建筑有关的印象;另一方面,虽然包豪斯开展建筑教学只有短短的六年时间,但自包豪斯成立伊始,三位建筑师校长便开始探索现代设计教育,同时积极进行建筑设计实践,推动了现代主义建筑风格的发展,并为国际主义风格的形成奠定了基础。所以,鉴于包豪斯在现代建筑教育和实践领域取得的成就,“包豪斯是一所建筑学校”的观念便深入人心。在近代中外文化频繁交流的背景下,这一认知通过更多版本的英汉辞典在近代中国的知识界中得以继续传播。例如《世界人名大辞典》(1936年)的“Gropius, Walter”词条中,Staatliches Bauhaus(国立包豪斯)被直接译为“国立建筑院”[11]732。而独立的“Bauhaus”词条则出现在20世纪40年代末的多部英汉辞典中。此时距离包豪斯被纳粹关闭已十余年,所以较20世纪30年代初的相关信息而言,专门的“Bauhaus”词条对包豪斯的目标和成就有更整体的认知。譬如它们指出包豪斯促进了“艺术、科学及工艺三者合作”[12],并“以抽象的艺术之成就,建筑上之功用主义,及玻璃、金属、纺织物之实验而著名”[14](补编部分)4,除此之外,包豪斯在建筑领域的成就和意义并没有被提及。但在所有词条的开头部分,包豪斯仍然都被定义为一所“建筑学院”[12]65;[13]30或“建筑学校”[14](补编部分)4,而不是更具概括意义的“设计学校”。由此可见,这些词条的西方原作者即使对包豪斯及其理念已经有了较为清楚的认识,他们仍然倾向于把包豪斯视为一所建筑学院(学校),在他们看来,包豪斯在其他设计领域的探索只不过是其整个现代建筑教育与实践的一部分。

但无论如何,包豪斯在现代建筑发展中的贡献是得到公认的。在现代主义建筑风格与思潮的国际传播过程中,包豪斯及其理念也得到了中国建筑学界的关注。

二、从“国际”到“中国”:抗战前现代主义建筑思潮传播中的“包豪斯”

早在20世纪30年代,即在黄作燊将包豪斯式的现代建筑教育体系引入上海圣约翰大学之前,中国建筑学界便已经在引入现代主义建筑思潮的过程中关注包豪斯及其理念。1927年,汪申伯在探讨现代建筑的审美时,提及法国建筑家乐歌儿毕奇业(勒·柯布西耶)在其著作《向一个建筑去》(即《走向新建筑》)中的观点——“以往建筑的美是绝对不能合现代科学发明同人类新的需要所创造出来的美相同”[15]22-23。同时,汪申伯呼吁当时的公众甚至艺术家们不应固守既有的历史观念,而应去发现邮船、飞机、汽车与工厂等现代工业产物的几何造型的美感。显然,这一具有时代性的论述明显受到了柯布西耶机器美学的影响,而中国本土建筑学者对于现代主义建筑风格的讨论也由此滥觞。

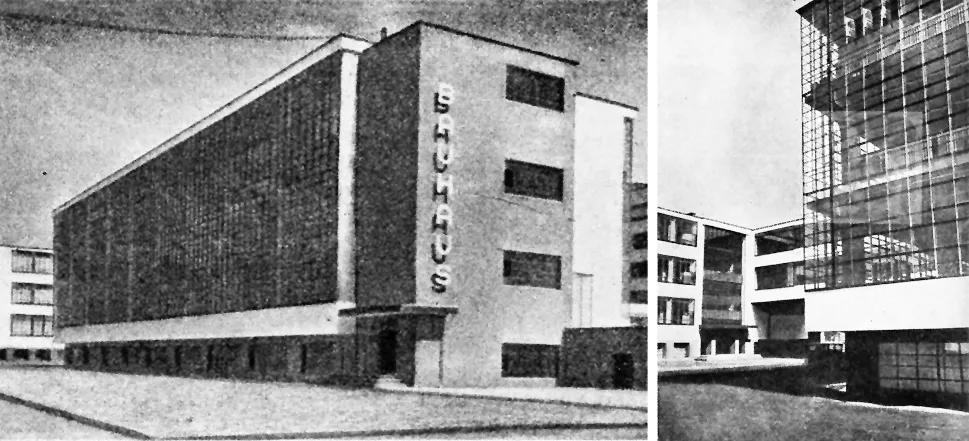

20世纪20年代,随着越来越多的中国第一代建筑师陆续学成归国,1928年“中国建筑师学会”成立,并创办会刊《中国建筑》,既作为中国建筑学界自己的学术阵地,也为引介海外的各种建筑思潮提供了一个公共的、专业的平台。1934年,该刊刊载的国立中央大学建筑工程系大三学生何立蒸的论文,首次从现代建筑发展的研究视角提及了包豪斯。在这个由中国本土高校培养的大学生看来,现代主义建筑风格是“急进派之现代建筑”(Ultra Modern)的重要代表,而这种激进派运动“在法有Le Corbusier等,在德有Walter Gropius等,所谓Bauhaus Groupe⑤者是也”。其中心思想为实用,作品除了在体积和比例“略有讲求外”,装饰在建筑的正面、侧面、内部和外部几乎绝迹,设计追求“平面上之便利而已”[16]45-50。对此,何立蒸专门配以德绍包豪斯校舍(图1)与包豪斯大师住宅的建筑摄影加以说明,并指出激进派运动的这种“摒除国家观念而探求统一之形式”又被称为“国际公式”(Internationalism)[16]45-50,即国际主义风格。它的形成与包豪斯密切相关——由格罗皮乌斯与莫霍利·纳吉主编的“包豪斯丛书”(Bauhaus Bücher)中,出版于1925年的第一卷即名为“Internationale Architektur”(国际建筑),这也是“国际”一词首次被用来形容当时新兴的现代主义建筑风格。此后,美国建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson)则于1932年正式提出“国际主义风格”(International Style)一词。尽管国际主义风格真正风靡“国际”是二战结束以后的事情,但何立蒸仅仅在此概念提出两年后,便通过论文写作的形式积极向国内介绍。可见,他的这种对国际建筑发展新潮流的敏锐洞察力,在当时以鲍扎(Beaux-Arts)体系为主导的国内建筑教育体系中是十分可贵的。当然,不可否认,此文对“现代建筑”或“现代主义”显然存在一种笼统的想象。例如它将欧美现代建筑发展中的不同思潮、不同建筑师进行了符号化、简化的叙述与总结,这表明何立蒸在写作时应该是受到了某种外文文献的影响。不过,这种情况其实在国内同时期的相关研究中十分普遍。而从另一方面来看,何立蒸采用简化、标语式的笔法,在损失一定意义的同时,却也变相增强了宣传包括包豪斯在内的现代主义建筑思潮的力度。伴随着现代主义建筑思潮的传入,包括德绍包豪斯校舍在内的诸多现代主义建筑作品以图文的形式在大众媒介上传播,从而使得包豪斯及其理念开始为更多的中国建筑学界人士所知。甚至这些作品也进入同时期商业美术界人士的视野。譬如著名漫画家丰子恺(未接受过专业的建筑教育)在分析以“实用为第一义”、以“美为第二义”的“合理主义的建筑”时[17]71-85,专门配图介绍了格罗皮乌斯设计的“玻璃事务所”。实际上,该图是一张由莫霍利·纳吉的前妻露西娅·莫霍利(Lucia Moholy)拍摄的德绍包豪斯校舍立面的经典照片(图2)。

图1 德绍包豪斯校舍摄影(左);图2 包豪斯校舍立面(右)

需要说明的是,在20世纪30年代的上海和南京,现代主义只是作为众多外来风格中的一种而被接受[18]216-222。虽有一些实践,但研究有限,更罔论对包豪斯及其理念的进一步考察。然而,地处华南的广东省立勷勤大学建筑工程学系(下文简称“勷大建筑系”)则日益成为当时全国最为积极宣传现代主义建筑思潮的重镇。其中,系主任林克明于1933年对“摩登建筑”[19]88-92进行的讨论成为勷大建筑系探索现代主义建筑思潮的先声。中国现代设计的重要先驱、“中国最真诚的包豪斯拥护者”(杭间语)郑可自1934年起也执教于勷大建筑系,讲授室内设计课程[20]346。1935年初,建筑史胡德元教授在系统回顾19世纪以来西方现代建筑风格的发展情况时指出,一战后兴起的“务求极经济、极合理的新机能建筑”的代表人物是“Bauhaus之Walter Gropius与法国之Le Corbusier”[21]114-134。这是勷大建筑系的教授在探讨现代主义建筑思潮的相关文献中首次提及包豪斯。尽管何立蒸与胡德元在研究中对包豪斯都只是一笔带过,然而较前者而言,后者对现代主义建筑思潮的理解则更为深刻。一方面,胡德元建筑史教学的开展,使得勷大建筑系对现代主义在整个建筑历史发展中的合理性与革命性有了清晰的认知[22]89-96;另一方面,勷大建筑系的教学体系深受同时期日本建筑教育的影响,在教学方面侧重工程和技术。所以,结合对现代主义的明确认知、关注现代主义的学术氛围以及教学上的功用倾向,勷大建筑系的青年学子逐渐自觉地将推进中国的现代主义建筑运动作为己任。1936年10月,勷大建筑系学子创办了中国最早的旨在传播现代主义建筑思潮的专业刊物《新建筑》。在此过程中,勷大建筑系的1937届毕业生黎抡杰(笔名黎宁、黎明、赵平原)和郑祖良(笔名郑樑)是最为积极、坚定的现代主义支持者和宣传者,二人在《新建筑》上发表了多篇关于现代主义建筑师(如柯布西耶、布鲁诺·陶特)、建筑评论与理论的文章。其中,黎抡杰在对城市环境净化与住宅政策的讨论中,介绍了格罗皮乌斯在1930年第三届国际现代建筑协会(CIAM)会议上提出的“直线式”(即行列式)居住组群布局规划策略[23]1-22。虽然抗战爆发前出版的六期《新建筑》中没有直接提及包豪斯,但此阶段青年建筑学者对现代主义建筑的知识储备为其后的深入考察奠定了基础。

三、来自日本的“包豪斯”:战时的包豪斯译介源流考

全面抗战爆发后,《新建筑》等国内多种建筑刊物相继停刊,“沦陷区”国人自主的现代主义建筑实践也被迫中断。但是,黎抡杰、郑祖良并没有就此放弃,而是更加全身心地投入到现代主义建筑的研究与写作之中,并对包豪斯有了更深的认知和理解。1941年,《新建筑》在重庆复刊。在复刊的第一期中,已是主编之一的黎抡杰即对作为“世界新建筑运动的一环”的中国新建筑运动出版的发展历程发表文章进行了回顾,并提出,《新建筑》刊行的意义与法国巴黎美术学院、德意志制造同盟、包豪斯和荷兰风格派在世界建筑史上的意义同样重要。在文章最后,他还特地以注释的方式对包豪斯进行了说明:“Bauhaus,原名国立Bauhaus(Staatliches Bauhaus Weimar),为战后德国新建筑运动之中心学术机关,影响于全欧。”[24]2-4

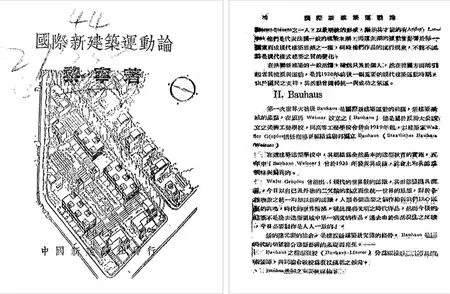

20世纪40年代初,黎、郑二人还以“中国新建筑社”为平台,出版了大量现代主义建筑的理论书籍。其中,黎抡杰(使用笔名黎宁)在由其所著的《国际新建筑运动论》(图3)一书中提出,“新建筑实际最觉醒活动之开始”是在1923至1924年,并选取“Walter Gropius教授”领导的“威马建造工作房”(Bauhaus Weimar)(魏玛包豪斯)和柯布西耶作为佐证[25]1。但最值得关注的是,该书独立设置的“Bauhaus”[25]4-6(图4)一节是目前已知最早的完整回顾包豪斯的发展、评论包豪斯并介绍其现代设计教育体系的中文文献。该书将包豪斯定义为“建筑造型学校”与“德国工艺及建筑的强有力的指导机关”,并对不同时期的包豪斯在教育、实践上的侧重有着准确的认知——魏玛包豪斯是“应时代的切望综合造型艺术的基础而诞生”,实施“全然基本的造型教育”,而这些新元素的结合是“建设新建筑最完备的条件”[25]4。这段论述正符合《包豪斯宣言》提出的建筑、绘画和雕塑三者以同一形式呈现的“整体艺术”目标,以及格罗皮乌斯心中建设“未来新建筑”的理想。同时,该书首次在国内介绍了由“形态教师及技术教师”组成的包豪斯“指导教授”(Bauhaus Master)共同参与教学的制度,即魏玛包豪斯开创的“师傅”制度,以及基于此制度的技术—形态教学体系;前者包括木工、金工、陶器、壁画、玻璃画、织物与印刷等教程,后者则注重“观察、描写与造型”。该书也对格罗皮乌斯设计的德绍包豪斯校舍、工房与大师住宅等建筑进行了分析,认为“大量块面的空壁”“由玻璃构成”,“全然无装饰”和建筑形态“明快的处理”的特点,使这些作品成为“新建筑纪念的成果”[25]5。该书进一步指出,德绍包豪斯的设计教育体系已调整为建筑(含建筑设计,及室内、家具、木石金雕刻、壁画与织物等建筑内部设计)、广告与印刷、舞台设计、自由绘画造型等四大科目。每科都设有“理论、工场、实习等实际的教育”并“注重造型教育”,从而使得包豪斯设计的作品都是“充满着目的性、耐久的、经济的、美观的产品”,并且这些“工业制品与现代建筑的造型形态最为适合”[25]6。所以该书认为,包豪斯最重要的贡献在于,它在当时已经预见现代设计的生产模式正在从手工业生产转为机械化的大工业生产,并对具体的现代(建筑)设计的基本形态与设计原则进行了探索和实践。

图3 《国际新建筑运动论》封面(南京图书馆馆藏)(左);

以今天的角度来看,《国际新建筑运动论》对包豪斯的介绍与评述确实是近代相关中文文献中信息最全面、最准确的。值得注意的是,这部著作完成于抗战最为艰苦的1943年,而如此丰富的信息和精炼的评论,让人很难想象它完全出自一个没有任何海外经历的本土青年建筑师之手。而更令人惊讶的是,《国际新建筑运动论》在最后的参考文献中竟列有“Bauhaus Buch, Band I-X”[25]16,即前文提到的“Bauhaus Bücher”(包豪斯丛书)。那么,这是否意味着在20世纪40年代初,集中反映包豪斯思想与实践理念的包豪斯丛书就已经为当时的中国学者所知,或者已经传入中国?

回归著作本身,鉴于《国际新建筑运动论》全书行文较为艰涩,所以该著作很有可能是由国外书籍直接翻译而来。依循这种假设,笔者通过深入考察发现,《国际新建筑运动论》一书确实不是黎抡杰本人所写,而是译自一本名为《现代建筑》(《現代建築》,1935年)(图5)的日文专著中的第四章“国际建筑”(“國際建築”)。前者除了在最后多了“较近我国之新建筑运动”⑥一节外,从目录到内容都与后者有着惊人的一致。然而,这种近乎违背学术规范的行为或许有它特殊的原因。抗战的血腥残酷、鼎沸的民族主义情绪和强烈的爱国之心,可能使得黎抡杰更倾向于冠以自己的姓名,并添加与中国有关的内容,来避免这本实质上的日文译著在传播现代主义建筑思潮的过程中产生适得其反的效果。

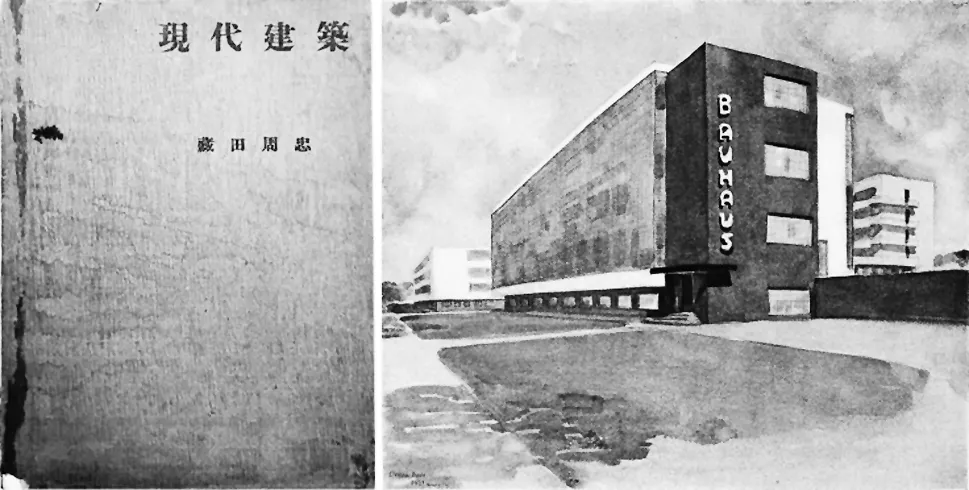

图5 《现代建筑》封面(中国国家图书馆馆藏)(左);

这本《现代建筑》的作者是日本现代主义建筑师藏田周忠(原姓浜冈),其实他在西方现代建筑史研究和现代设计实践方面颇有成就。他早年曾著有日本第一部介绍西欧近代建筑发展的专著《近代建筑思潮》(1924年),并独立完成了《文艺复兴时期的文化建筑》(上下卷,1926、1927年)。这些著作曾与日本建筑史泰斗伊东忠太的《东洋建筑史讲座》(1931年)、吉村辰夫的《新建筑起源》(1930年)一同被勷勤大学工学院采购[26]32,黎抡杰、郑祖良等建筑系学生很有可能翻阅过它们。此外,藏田还是日本最早的现代主义建筑团体“分离派建筑会”的成员。分离派建筑会主要活跃于20世纪20年代,它的多名成员与包豪斯都有直接的接触和交流,例如石本喜久治与日本美术评论家仲田定之助早在1922年底就一同参观了魏玛包豪斯,堀口捨己与大内秀一郎也于1924年拜访了魏玛包豪斯。

而藏田本人对包豪斯则有一种更为特殊的感情——1925年,即在他的《近代建筑思潮》一书出版后不久,仲田定之助就在一篇专门讨论该书正误问题的文章中提及包豪斯[27]24-27。这篇文章和仲田在当年发表的另外两篇题为“国立包豪斯”的文章2-3;8-11是日本最早介绍包豪斯的文献。1928年,已经完全接受包豪斯的理性主义和功能主义思想的藏田周忠,与豊口克平等人创办了现代设计组织“型而工房”,旨在通过实验性的设计实践对家具等室内工业产品实行标准化设计,从而为大规模的产品生产打下基础[30]142-148。型而工房的活动一直持续到1938年,为日本现代设计的发展做出了巨大贡献。

1931至1932年,藏田周忠终于在欧洲考察期间访问了德绍包豪斯,并采访了格罗皮乌斯等人,这些经历对他的建筑思想产生了决定性的影响[31]49-63。同时,在20世纪30年代,理性主义(rationalism)开始占据日本建筑的主要舞台,日本的现代主义建筑也随之进入了十年鼎盛期,藏田周忠的《现代建筑》一书就是在这种背景下完成的。相较于《近代建筑思潮》,《现代建筑》重点关注的是1920年以后的现代建筑发展趋势,并在“国际建筑”一章中对“包豪斯”(バウハウス)[32]65-68进行了细致探讨——这一章节也就是黎抡杰《国际新建筑运动论》一书的原始版本。另外,藏田将他本人手绘的经典视角的德绍包豪斯校舍(图6)作为全书唯一的彩页,并在最后的参考文献中不仅列出了有关包豪斯的日文文献,还提供了包豪斯丛书全部14本德文原版书籍的具体信息[32]68-70。因此,黎抡杰很有可能也直接将这些参考文献照搬进《国际新建筑运动论》的参考文献中,但这不能证明他真的在中国接触过这些文献。但即便如此,黎抡杰等人在困苦的抗战岁月里能够依然坚持传播现代主义建筑思潮,积极译介包豪斯及其理念,为促进包豪斯在战时中国的传播所做的贡献不容忽视⑦。

四、结语与讨论

20世纪上半叶,包豪斯及其理念在全球的迁徙,除了透过实践和实物(设计作品)之外,还通过当时的主流纸质大众传播媒介得以实现。因此,在文本层面,包豪斯在近代中国的传播渠道不仅有艺术或建筑类的专业书籍,还包括期刊、报纸甚至英汉辞典。其中,在多部近代英汉辞典中,从20世纪30年代的零星信息到20世纪40年代独立的Bauhaus词条,从“建筑工艺生产组织”到“建筑学校”,反映出辞条编纂者们对包豪斯的认知与理解悄然发生变化。20世纪30年代,在现代主义建筑风格传入中国的背景下,包豪斯被年轻的本土学者何立蒸、丰子恺率先纳入建筑史与商业美术的研究。同时,勷勤大学建筑工程学系上下已经形成了一股现代主义的学术风尚,其中,黎抡杰、郑祖良等青年学者通过出版专业刊物与书籍积极宣传、倡导中国新建筑运动,由此成为一支促进包豪斯在中国传播的重要力量。特别是在抗战时期最为艰苦的1943年,黎抡杰在藏田周忠《现代建筑》的基础上,通过《国际新建筑运动论》一书首次在国内完整介绍了包豪斯的发展历程及其现代设计教育体系,具有重要的历史意义和研究价值。可见,中国近代建筑学者以文本为媒介,通过自主的译介与研究工作,增强了对包豪斯及其理念的认知。这与同时期黄作燊在上海圣约翰大学主导的包豪斯式的建筑教育实践,庞薰琹、梁思成对包豪斯式设计教育的构想与探索,以及现代主义的设计实践一道,共同推动了包豪斯在近代中国的传播。

除此之外,以往研究由于强调“海归型”中国现代设计先驱们的作用,因此默认了包豪斯在近代中国的传播活动受到的影响主要来自欧美。然而,我们通过文献研究,以及对中国本土建筑学者的主动译介工作的考察发现,日本也扮演了重要的角色。究其原因,日本作为近代亚洲第一个走上工业化道路的国家,现代设计起步最早,并且也最早、最直接地受到包豪斯的影响。许多关于包豪斯的现代设计文献都直接来自日本,这在勷大建筑系的教学、科研以及黎、郑二人的实践中得到了很好的印证。所以,了解包豪斯在近代日本的影响,对于理解包豪斯在近代时期的中国乃至韩国、中国台湾等地的传播都至关重要。有趣的是,这与改革开放后不久包豪斯在中国的传播情况也十分类似——20世纪70年代,由于日本的现代设计较早影响了我国港台地区,因此有关包豪斯及现代设计教育的系统性介绍,包括由水谷武彦开创的“三大构成”原理率先由中国港台地区翻译成繁体中文,进而传入内地并扩散至全国。

综上所述,基于文本层面的考察,不仅有助于我们更好地从包豪斯全球迁徙的角度来理解、佐证包豪斯在近代中国传播(过程与媒介)的复杂性,而且由此延伸出的有关晚清以来中日(或中西)在设计知识和术语方面的交流、转译与互动的思考,亦可启发当下中国设计史学人的东亚设计史乃至全球设计史意识。

①同在圣约翰大学建筑工程系任教的理查德·鲍立克(Richard Paulick)曾做过格罗皮乌斯德绍事务所的工作助手,他通过参与制定《大上海都市计划》等规划设计项目同样推动了包豪斯理念在近代中国的传播。

②有关陈之佛在其《现代表现派之美术工艺》(1929年)一文中最早介绍包豪斯的观点,早在2009年就已被祝帅否定——陈之佛在文中提到的是Breuhaus,可能是建筑师Fritz AugustBreuhaus而非Bauhaus。但肖馺、麦克尔·怀特的论文《包豪斯与中国:现在、过去及未来》(《新美术》2016年第4期),尚彩云、王雯雯的论文《包豪斯与中国现代设计》(《中国美术报》2016年9月19日)均引用了这个已被否定的观点,不知何故。

③关于中国近代艺术类文献传播包豪斯的情况,笔者已另文讨论,具体参见拙文《包豪斯在中国的早期传播考察:以近代本土艺术文献为中心》,《艺术百家》2019年第2期,第183-188页。

④即德语“国立包豪斯”之意。但此处准确的德语写法应为Das Staatliche Bauhaus或Staatliches Bauhaus。需要指出的是,本文参考的近代文献存在很多德、英、法语拼写错误,为了方便阅读,笔者在正文中引用时已直接修正。

⑤此处原文为BausBaus Groupe。但根据上下文,笔者推测此处应为Bauhaus Groupe,即法语的“包豪斯组织”之意。

⑥此节内容即前文提到的黎抡杰在《新建筑》重庆复刊第一期中发表的《五年来的中国新建筑运动》一文。

⑦2016年7月19日至23日,笔者曾通过Email向国内设计史泰斗王受之教授请教有关勷勤大学建筑系的问题,并分享了笔者对黎抡杰《国际新建筑运动论》一书中有关“包豪斯”内容的理解。经过讨论,王受之教授对笔者搜集到的材料与猜想给予了肯定,并鼓励发表,故在此特地向王教授表示感谢。