教育供给侧改革背景下我国高校人才培养的重塑与优化

2020-06-03贺静霞

贺静霞

[摘 要]教育领域中的供给侧改革不仅是教育应对经济社会改革的因应之策,而且是教育领域内部资源、制度、政策、产品和服务等供给侧方面结构的调整与变革。面对我国高校人才培养存在区域间供给不平衡、人才培养供需错位、供给服务有待提升、供给资源亟需优化等问题,我国高等教育要在遵循教育逻辑、市场逻辑和生态逻辑的基础上,通过优化供给主体、调整供给结构、创新供给制度、变革供给资源等方式,解除高校人才培养的供给抑制,为我国社会主义现代化建设培养一流人才。

[关键词]供给侧;教育供给侧改革;人才培养;高校;一流人才

[中图分类号]G640[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2020)03-0008-13

[DOI]10.13980/j.cnki.xdjykx.2020.03.003

“供给侧改革”是供给学派思想在经济领域中的运用,古典经济学家亚当·斯密在系统批判需求管理政策的基础上,特别强调劳动和资本等“供給侧”因素在经济发展中的作用,强调市场的关键作用,强调政府只能发挥“守夜人”的作用。法国经济学家萨伊提出了著名的“萨伊定律”,认为供给创造自己的需求[1]。习近平总书记在2015年11月的中央财经领导小组第十一次会议上提出,在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。之后,“供给侧改革”就成为我国经济社会领域的高频词。

供给侧结构性改革包括经济和社会两大领域,教育属于社会领域,教育的所作所为不仅攸关教育自身发展,同时也影响经济社会发展[2]。教育投资一方面作为“三驾马车”需求侧的组成部分,对经济的增长具有重要的作用;另一方面,教育作为提供劳动力、人力资源、制度与创新的源泉而成为经济的“供给侧”。教育供给侧是教育政策、制度、资源、产品和服务的供给方,其主体一般包括政府、教育管理者、学校以及教师;教育的需求侧可以分为两类:一类是教育场域中的学生和家长;另一类是人才市场中的社会、市场及企业[3]。

教育供给侧在教育改革发展的过程中发挥着更为决定性的作用。面对世界一流大学轰轰烈烈的人才培养改革,如2013年春斯坦福大学发布了《斯坦福2025计划》,哈佛大学于2016发布《通识教育审查委员会最终报告》,麻省理工学院于2017年5月发布《全球战略报告》,这些举措旨在通过提升本科人才培养质量扩大其国际影响力[4]。我国要加快一流大学和一流学科的建设步伐,培养拔尖创新人才,就要逐步深化教育供给侧改革。教育供给侧作为我国教育改革的重心与关键,是教育治理问题的源头,只有从源头上变革教育体制与结构、提升供给质量、优化供给资源,才能更好地实现“双一流”建设目标,为社会主义现代化培养一流的建设者与接班人。

一、我国高校人才培养的问题表征

“人才培养关乎国家发展和安全,既是现代大学的初衷,也是现代大学最根本的任务”[5]。“双一流”建设计划开启了我国人才培养的新序幕,只有着力深化我国高校人才培养供给侧改革,才能从根本上克服高等教育领域唯文凭、唯论文的顽瘴痼疾,提升教育服务规格与品质。目前,我国高校人才培养在供给结构、供给产品、供给服务、供给资源上存在不足,主要表现在以下4个方面。

(一)区域间供给不均衡

由于我国前期实施的“211”“985”工程导致我国高等教育发展差序结构严重不合理,东、中、西、东北地区高等教育发展极不均衡。一方面,东、中、西、东北部地区在教育供给数量上呈现出明显的阶梯分布(见表1)。东部地区不论是在招生人数、毕业生数,还是授予学位数方面均远远高于其他地区,说明与其他地区相比东部地区的教育供给(如师资力量、政策制度等)在全国有很大的竞争力与吸引力,这直接导致高等教育区域发展不均衡,人才培养出现区域结构性失衡。另一方面,东、中、西、东北部地区教育供给存在差异。在2016—2018年间,东部地区、中部地区、西部地区和东北地区的毕业生数和授予学位数均呈上升趋势,而在招生数方面,东部地区近3年呈现连续下降趋势,中部地区近3年呈现连续上升趋势,东北地区的招生数是先降后升,西部地区是先升后降。

(二)人才培养供需错位

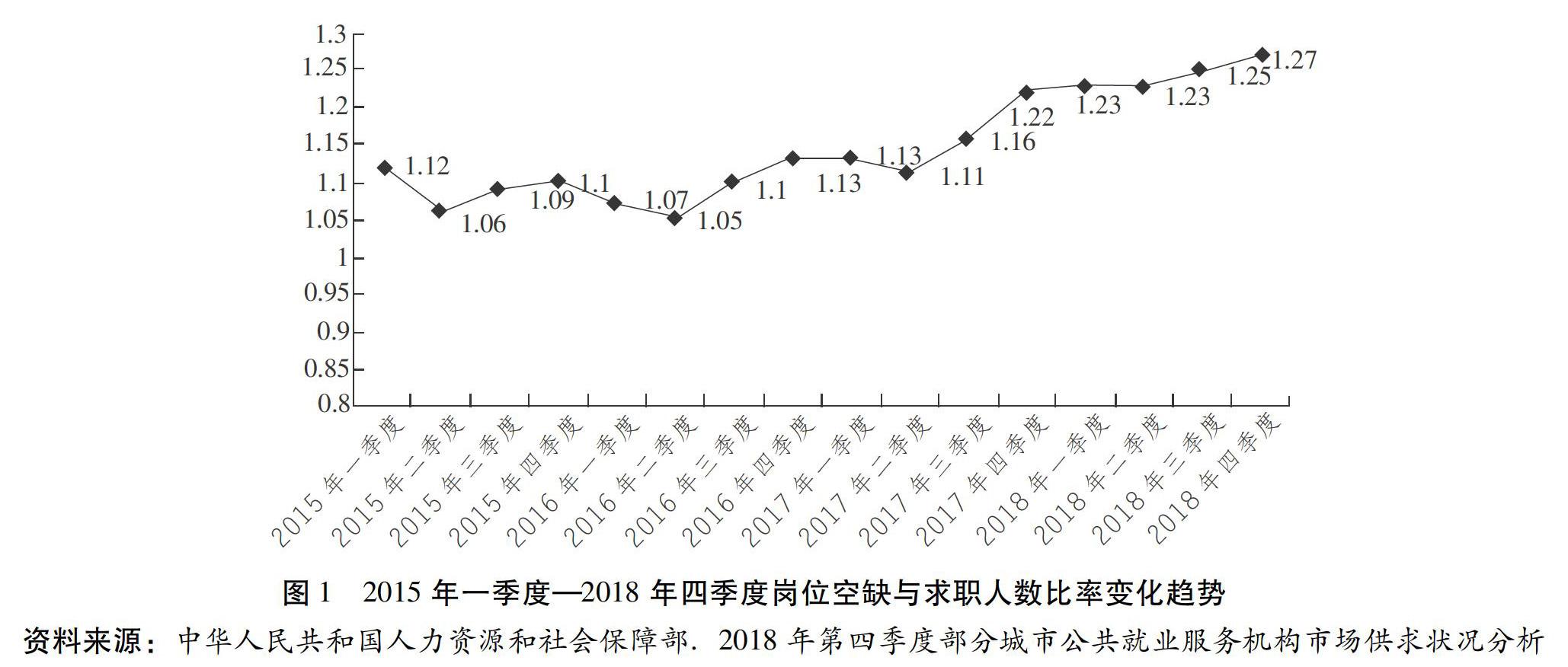

高校培养出来的人才可视为教育供给侧提供的“供给产品”,因此,高校的人才培养目标、质量、数量等都会对劳动力市场产生直接影响。当前我国劳动力市场与高校人才培养出现供需错位的矛盾,即教育内涵发展与市场需求之间的矛盾,也即教育供给侧并没有根据需求侧的变化及时调整自己的内容与结构,导致供给积压、就业困难等一系列的现实问题。主要表现在以下两点:其一,企业所需岗位与人才供给数量之间不均衡。根据就业和社会保障部发布的2018年第四季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况(见图1)可知:2016年第三季度以来岗位空缺与求职人数比率(岗位空缺与求职人数的比率=需求人数 / 求职人数,表明市场中每个求职者所对应的岗位空缺数)始终保持在1.1(10求职者竞争11个岗位)之上,2018年第四季度更是达到了1.27的新高。然而,在市场需求略大于供给的状况下,每年仍有大量的高校毕业生找不到合适的工作,而企业的一些核心岗位招不到合适的人才。根据2017年中国劳动统计年鉴报告,2016年应届高校(专科和本科)毕业生为7 041 800人,而已就业的专科生、本科生合计占比17.3%[6],由此,愈发凸显人才供给与市场需求间的结构性矛盾。其二,人才供给与职位所需能力、水平存在错位。表现为学历“溢价”与过度教育率上升,人力资源未被有效利用,大学生的在校“所学”和岗位“所用”不匹配。有研究表明,从学用结合率来看,只有医学高达88%,其他学科则在20%—75%之间;从过度教育率看,各学科的过度教育率集中在25%—69%,大多数的研究生并没有从事与研究生教育相对应的工作,而是在从事本科及以下教育程度的人可以胜任的工作[7]。

图1 2015年一季度—2018年四季度岗位空缺与求职人数比率变化趋势 资料来源:中华人民共和国人力资源和社会保障部.2018年第四季度部分城市公共就业服务机构市场供求状况分析

(三)供给服务有待提升

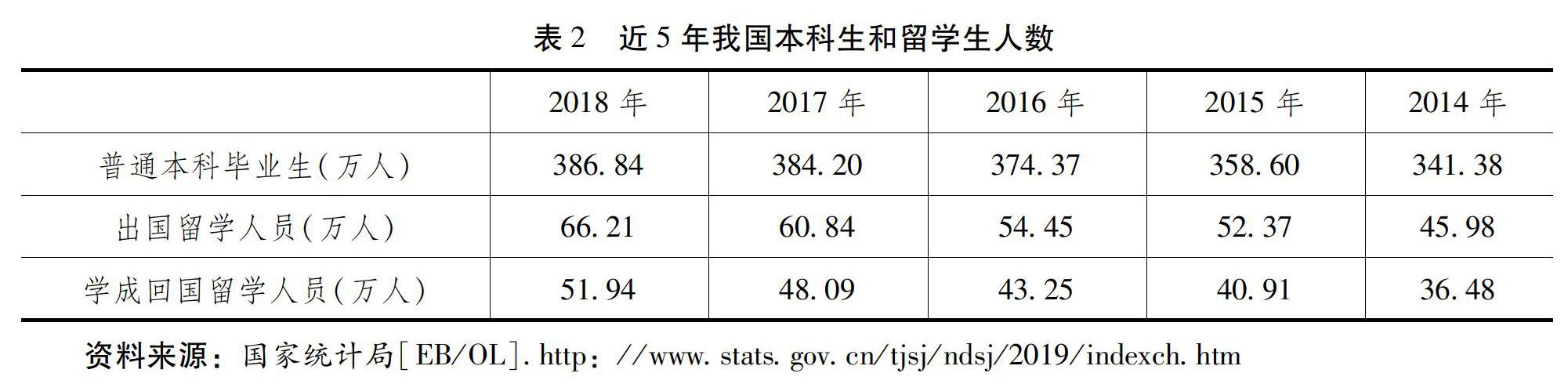

在教育供给侧,供给服务即我国政府、学校为受教育者提供的各种学历教育。目前,我国的教育供给服务在总量上基本保持稳定,但有效供给与供给品质亟待提升。若现有的教育供给不能对接新兴的教育需求,就会造成教育需求抑制和教育消费“外溢”的问题[8]。表2为我国近5年普通本科毕业人数、出国留学数及回国人数。从中可知:随着时间的增长,各项指标均呈现增长的态势,我国本科毕业生数增幅达13.32%,而出国留学人数的增幅高达44.0%。根据银联国际发布的《2017中国出境留学生消费报告》,中国每年留学生的消费规模至少在3 800亿元左右,其中学费和日常开支占80%[9],而我国2016年中央财政性教育经费为2 535.20亿[10],教育消费外溢的实质是国内教育有效供给的匮乏与供求之间的结构性矛盾。此外,学成回国留学人员逐年攀升的现象(5年间增幅高达42.38%),又进一步冲击了国内高等教育供给侧与需求侧,造成过度教育率的高涨及市场、企业“学历至上”的不良之风,最终使得我国高校人才培养陷入唯文凭的非良性循环之中。

(四)供给资源亟需优化

供给内容与供给方式是供给资源最直接的表征。供给内容主要指学校为受教育者开设的专业,以及依托专业开设的各种学科课程;供给方式是受教育者获取知识的手段与途径,在某种程度上会对教育者传授知识的方式与方法产生影响。综观所涉,我国人才培养在供给内容与供给方式存在以下弊病:其一,供给内容宽度、深度不足。我国传统本科课程有“窄”“实”“旧”的特点[11],高校的人才培养将大量的精力投放在狭窄的学科分支领域中,对学科专业之外的哲学、社会学和方法论等方面却鲜有涉及,且部分知识、理论陈旧,更新迭代速度慢。针对我国大学传统课堂的弊病,在“双一流”建设计划的推动下,部分一流本科开始进行小班研讨课教学改革。有研究表明,小班研讨课教学虽然在一定程度上改变了传统课堂教学的弊端,凸显了学生学习的主体性和积极性,但同时也存在教师队伍难以满足小班研讨需求、教学管理制度难以激发教师创新热情、教学投入难以保障可持续发展的三大制约因素[12]。因此,供给内容的优化与教师队伍建设、教育管理制度和物质投入有密切的关系。其二,教育供给方式亟需优化。科学技术的飞速发展颠覆了我们传统的支付方式、出行方式及生产方式,但对教育领域的改变却不疾不徐,多年来我们的授课方式、座位排列、考核形式、评价方式等方面的变革虽然在逐步推进,但这种变化似乎没有其他领域显著。以学生评价为例,教师通过学生上课的出勤率、考试成绩、综合素质来对学生做出等级评价,这些评价是以点代面的小数据单项反馈,在大数据时代,教师完全可以通过电子教科书、在线学习平台等方式实现精准的双向反馈。因此,教育供给方式的变革将为我国一流人才的培养创造更大的空间。

二、我国高校人才培养的重塑逻辑

针对我国高校人才培养在供给结构、供给产品、供给服务、供给资源上存在的舛误,就要从教育供给端进行改革,通过变革供给制度、供给模式、供给内容等要素逐步提升教育供给质量,以更好满足教育需求侧的不同要求。与此同时,高校人才培养供给侧改革要遵循以下3条基本逻辑:教育逻辑,市场逻辑和生态逻辑,才能更好实现拔尖创新人才的培养目标(如图2)。

(一)教育逻辑

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议指出,高校立身之本在于立德树人。只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学[13]。立德树人既是党和国家赋予教育的重大使命,也是教育自身的根本任务,随着科学技术的发展与全球化经济的到来,各国都对人才培养提出新的要求。培养拔尖创新人才是我国在独特的历史、国情与文化背景下,提出的人才培养目标,因而,一流人才的培养首先要立足学生未来发展需求,遵循新时代下教育发展规律,培养学生掌握信息技术与适应环境的能力,为学生提供多样化、个性化的教育选择。其次,拔尖创新人才的培养要遵循教育规律与中国特色,扎根中国大地,培养世界一流人才。中国独特的国情、历史与文化决定了我们只能走中国特色的教育现代化之路,一流大学、一流学科建设的根本在于一流人才的培养,我国一流人才的培养既要根植于本土优秀的传统文化,培养传统文化中“天人合一”的思维方式、忧国忧民的家国情怀,培育了解中国、扎根中国、服务中国的高素质人才,同时也要坚持党的领导,坚持党委领导下的校长负责制;坚持为人民服务,为社会主义现代化建设服务的思想。

(二)市场逻辑

市场逻辑的本质是供需平衡[14],教育供给侧改革背景下高校人才培养应符合市场逻辑:一是人才供给要适应中国特色社会主义市场经济的需求。由前文可知,我国人才培养出现结构性失衡,企业所需岗位与人才供给之间不匹配,且学用结合率低,人力资源未被有效利用。因此,针对我国劳动力市场应用技术型、创新型、复合型人才严重短缺的现状,高校应转变办学思路,调整办学内容,有意识地培养学生的创新思维、动手能力、实践转化能力,以及适应多元化市场选择的能力,并鼓励大学生积极创业、就业。二是人才培养供给侧与需求侧在结构、数量上的平衡。市场对人才品质与规格的需求在某种程度上成为高校人才培养的“风向标”,因而,高校人才培养要在遵循教育自身规律的前提下兼顾市场需求,以不同时代背景下劳动力市场对所需人才的样态为媒介,在科学调整教育供给侧政策、制度与内容的基础上实现供给数量、质量与市场需求的良好对接。

(三)生态逻辑

教育生态学作为生态哲学的衍生,将教育系统看作是一个有机共生、相互制约的生态系统,并具有整体共生性、双向制约性、客观平衡性和复杂多样性的基本特征[15]。人才培养作为教育生态体系中核心的一环,与教育体系间存在共生性、制约性。教育供给侧改革背景下的人才培养要注重部分与整体的联系,人才培养既受受教育者的认知水平、成长环境等客观因素的影响,同时又受到外在时代背景与经济社会环境的制约,因而要从联系的、整体的、可持续发展的观点入手,在保证教育内部生态体系稳定的前提下渐进式地推动人才培养体制变革。此外,教育系统外部的政治制度、经济社会环境所构成的外部生态系统也应顺势而为,为人才培养营造有利的制度环境与社会氛围。我国高校人才培养应该树立共同体意识,培养学生基本的社會责任、国家认同、国际眼光,促进学生对人类各种灿烂文明、文化的认识,对各民族实现未来愿景的体认。

三、我国高校人才培养的优化路径

教育供给侧改革旨在通过矫正教育供给端不合理的要素配置,提高教育供给结构对社会、市场需求变化的适应性与灵活性,进而提升教育供给质量、扩大教育的有效供给,更好地满足学生、家长及社会的教育需求。因而,为了实现教育服务创新发展的能力,培养更多的适应高质量发展的各类人才,我国高校人才培养要在供给主体、供给结构、供给制度、供给资源等方面做出变革。

(一)优化供给主体,从源头上提高供给质量

2018年1月,中共中央国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》(以下简称《意见》),《意见》从6个方面提出新时代教师队伍建设改革的具体内容,主要包括加强教师师德师风建设、提升教师专业素质、深化教师管理综合改革、提高教师地位待遇等方面,表明教师队伍建设作为人才培养的关键力量尤为重要。

一方面,要调整教师队伍存量,优化增量。目前培养教师队伍的高校主要是师范院校、综合型院校和职业院校3大类,这3类院校承担了我国各级各类教师的培养任务。根据《意见》的新要求,未来要“逐步将幼儿园教师学历提升至专科,小学教师学历提升至师范专业专科和非师范专业本科,初中教师学历提升至本科,有条件的地方将普通高中教师学历提升至研究生”[16]。因而要逐步提升教师队伍准入门槛,根据不同地区的地域特点,建立教师选拔聘任标准,通过撤、并、转等手段,逐步减少低层次、低学历的教师培养,增加教师研究生层次培养规模,努力提升教师学历和专业素养,为一流人才的培养奠定坚实的人力基础。

另一方面,要进一步优化东、中、西部地区教师培养规模及专业布局。由前文可知,我国人才培养的区域结构性问题较为突出,东部地区在各项指标上均优于中部和西部地区,因此,为了提升中部和西部地区的人才吸引力,首先要加强中、西部地区的教师队伍建设。如可以通过提高教师地位、待遇,为教师创造良好的发展平台与晋升空间等方式留住优秀教师或学科带头人;也可以通过与东部发达地区学校建立长期、稳定的优秀教师轮换政策,逐步形成优秀教师带领下的青年教师成长共同体,使青年教师以较快的速度成长为学科领域的能手或专家;更为重要的是,要逐步提高中、西部地区教师培养质量和教师准入门槛,只有建立一支优秀的教师队伍,才能从根本上转变中、西部人才流失的窘境。其次,还要优化我国教师培养专业布局。从专业上来说,要增加特教、学前教育教师的培养,加大对中职、高职教师专业技能的培养,适当控制中小学教师培养的规模与数量;从学科视角来看,要注重中小学全科教师的培育,加强对中小学音体美教师的培养,适当控制主科教师的培养数量;从专业技能来说,要加强对所有教师教学技能及信息化技术的培训,使其具备基本的信息素养,能够熟练运用现代化教学设备进行在线教学与学习。

(二)调整供给结构,释放人才培养供给能力

为有效培养拔尖创新人才,较好发挥供给端人才培养的功能,实现区域人才培养协调、均衡发展的目的,就要优化供给结构。主要包括以下两个方面:其一,优化院校布局结构,提升中西部地区高校的综合实力。针对我国东、中、西部地区高等教育供给严重失衡的问题,可以通过优化中西部地区院校设置、深入推进省部共建、对口支援西部高校计划、应用型本科高校建设项目等战略,打造中西部高校集群或区域链,以区域或扩跨区域优质高等教育资源扶贫带弱为主线,促进区域内部优质高等教育资源共享、共建。同时还要根据地方经济社会发展需求,加快推进部分高等学校的转型升级,加大应用型人才的培养力度,提升中西部高校服务地方经济发展的能力。此外,中西部地区要紧跟国家政策方针,认真落实《中西部高等教育振兴计划(2012—2020年)》及未来出台的有关中西部教育振兴计划的政策、计划,制订符合本地区发展的高等教育发展战略,以教育的振兴实现中西部地區的崛起。

其二,在保证现有高校人才存量的基础上,优化人才增量。就我国人才培养规模来看:2018年普通本专科生在学人数为3964.70万人(其中本科生2831万人,专科生为1133.70万人)[17],由此可知我国高等教育人才培养体量庞大、“产能过剩”现象普遍存在。与此同时,在我国人才数量基数大、存量多的基础上,劳动力市场就业结构性矛盾仍很突出。因而,高校要以学生学业选择和人才培养为结合点开展供给结构改革,实施研究型、应用技术型人才的分流培养。分流、分类型培养能使学生明晰其未来职业生涯与发展规划,让学生有意识地将学业选择和职业发展联系起来,立足于未来发展,有针对性地发展自己的学科素养和专业技能。应用技术型人才的培养,可以将高中、高职与本科教育贯通,使学生在升学考试时既有多种选择,最终又能接受本科教育,从而提升高职学生的生源质量;在高职院校中多开设服务地方经济发展和服务民生的专业,如国防、海洋、农林、水利、地矿、石油等行业相关专业,及采茶、铁路、少数民族传统文化等特色专业。研究型人才的培养要充分发挥国家和省两级教改项目的引领示范作用,引导中西部地方高校深化教育教学改革,优化学位授权点布局,探索个性化、探究式、科教融合的研究型人才培养模式;持续推进卓越教师培养计划、卓越工程师培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才培养计划,通过建立不同类型人才培养的校企联合基地,加强高校人才的实践转化能力,适应市场、社会需求的能力。

(三)创新供给制度,健全人才培养机制

“制度是决定各种要素投入能够形成何种规模和结构的关键因素”[18]。只有通过体制机制改革,形成新的制度供给,才能为要素供给和产品供给提供新的引擎动力。一方面,制度安排要发挥好政府的作用。政府在一流人才培养改革的过程中,具有双重身份,政府不仅是供给者,为学生和家长提供优质的教育服务,同时还是一流人才的需求者,政府机构的改革和发展也离不开人才,因此,在高校人才培养改革的过程中,政府要出台相关政策协调教育领域中已有的沉疴积弊。另一方面,要充分发挥好市场这只“看不见的手”的作用。市场需求为人才培养提供决策依据与参考,使得高校人才培养紧跟时代发展与不断变化的需求,并能根据现实情况及时调整学校办学方向,最终达到教育供给侧与需求侧相对平衡的状态。

首先,营造有利于创新的学术与社会环境。良好的社会文化环境与学术氛围是创新人才滋生的沃土,创新能力的培养和养成与学校、社会倡导的价值理念、思维习惯、行为方式有密切的关系。因而,一方面,政府要加快创新领域的立法进程,特别是薄弱领域有关法律、法规的建设,加强对创新者知识产权的保护,严格执行《知识产权法》,在全社会营造尊重知识产权的氛围。另一方面,在学校中营造崇尚创新的文化环境。将学校的创新文化工作纳入学校文化的常规体制建设之中,高校要为学生搭建创新创业平台,开设职业生涯规划课程与创新创业大赛,努力培养、激发学生的创新意识和实干精神,进而在全校、全社会形成鼓励创造、追求卓越的创新文化。

其次,创新人才培养、评价与激励机制。应持续推进高校教育、教学改革,大力探索启发式、探究式、研究式教学方法改革试点,探索基于学生个性发展的个性化教学模式,注重对学生创造性思维的培养;应鼓励一部分普通本科高等学校向应用技术型学校转型,加大我国高水平应用型人才的培养力度。利用校企联合招生、联合培养的方式探索应用技术型学校的特色办学方式,着力提高本科生及以上学历教育的培养质量,教学与科研并重,改变静态、僵化的人才评价标准,建立健全创新导向的学习与评价制度,增进教学与实践的融合。

最后,充分发挥政府在教育供给侧改革中“掌舵人”的作用及市场在资源配置中的决定性作用,为一流人才的培养创设公平、宽松的制度环境。政府要出台相关政策,提高教育供给标准与质量,针对教育体制中存在的过度标准化、人才培养区域不均衡、人才培养模式僵化落后等现状,要及时出台有关政策,引导教育供给侧改革;还要着手构建“能进能出”的教育供给参与制度,在允许市场优质教育资源供给者进入教育领域的同时,也有序劝退不合法、不合格的市场供给者。逐步完善市场对教育供给侧改革的支撑作用,建设基于大数据的供给调控制度,依托第三方机构收集当年或当季度劳动力市场职位需求与求职人数,结合高校当年在校人数与毕业人数情况,对未来教育供给人数与结构做出合理预测,进而实现对供给与需求的宏观调控。

(四)推进供给资源改革,提升人才培养空间

未来的教育是与大数据同行的时代,大数据重塑学习的3个主要特征是反馈、个性化和概率预测,其改变了传统“讲台上的贤能者”的支配画风,出现了形式多样的学习方式与学习载体[19]。面对大数据势不可挡的发展态势,及其对供给形式与供给内容的颠覆性变革,我国的人才培养也应在未来大数据的世界里采取行动。

其一,在传统面对面讲授的基础上,探索与开发新的供给形式。如电子教科书、在线学习平台的出现改变了传统的供给形式,使受教育者获得更为精准的双向反馈。当教科书出现在平板电脑或计算机上,教师或学生就能得知以下信息:学生是否在特定的段落做了笔记?为什么要做笔记?是否有些读者在文章未结束前就放弃了阅读?如果是,放弃的位置在何处?读者是否在某个段落停留的时间很长?是否有退回去重读的情况等?当这些信息被平板电脑或计算机收集和处理后,就能向学生、教师和出版社提供反馈信息,学生能立马得知自己在阅读或学习过程中的薄弱环节,教师能掌握每个学生的学习情况并有针对性地辅导,教材编写能够根据搜集到的情况改进自身的内容,或基于学生的特定需求为其定制补充材料。在线学习平台与电子教科书类似,也是通过学生在平板电脑或计算机上的点击或浏览痕迹做出相应的预测或学习提醒,以此为学生或教师提供更为精准化、科学化的双向反馈。电子教科书和在线学习平台的推广将有利于个性化、定制化教育的发展,有利于创新人才的培育,因此,有条件的一流本科高校可以根据学生、教师的需求探索与应用新的供给形式,为我国一流人才培养开创新局面。

其二,大数据改变供给内容,使我国人才培養更为精细化与专业化。大数据使学习的内容更为丰富与全面,随着我们对周围世界的理解进一步加深,各专业的分化将更为细致与微观,未来对专业与技术型人才的要求将更为严格。因而,高等教育要充分利用大数据的优势为未来可能出现的各种职业需求培养专业人才。如,未来可能出现一个新的角色——“算法专家”,他们是经过大数据艺术和科学(如统计、数据收集、计算机科学等)培训的独立专家,他们的主要职责是审查相关机构对大数据系统的实施状况或检测大数据的使用情况[20]。那么,针对此类新兴职业的培养,高校要加强对学生的通识教育、跨学科培育,在相邻学科的交叉点开设课程,开设战略性新兴产业专业,加大力度建设新工科、新文科、新农科、新医科、新创业教育,并定期让学生们到企业、工厂、实验室学习,了解生产一线的职业技能需求,进而更好地促成新型人才培养。

综上所述,随着信息技术的飞速发展及知识形态的变迁,卓越人才将成为一个国家核心的竞争“武器”。因此,在我国大力推进“双一流”建设计划的同时,从教育供给端源头出发,彻底解决高校人才培养在供给结构、供给产品、供给服务、供给资源上的不足,将有利于我国拔尖创新人才培养目标的实现,中国的高等教育才能真正实现内涵式发展。

参考文献:

[1]吴德慧.供给侧结构性改革专题解读[M].北京:光明日报出版社,2016:2.

[2]刘云生.供给侧结构性改革:教育怎么办[J].教育发展研究,2016(3):1-7.

[3][8]周海涛,朱玉成.教育领域供给侧改革的几个关系[J].教育研究,2016(12):30-34.

[4]杨斌.践行“三位一体”教育理念全面建设一流人才培养模式[J].清华大学教育研究,2018(3):1-6.

[5]刘仁山“双一流”建设与新时代人才培养[J].国家教育行政学院学报,2018(6):50-55.

[6]人力资源和社会保障部.2017中国劳动统计年鉴[EB/OL].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/zwgk/szrs/tjsj/201901/t20190118_309272.html,2020-01-16.

[7]中國学位与研究生教育现状课题调研组.中国学位与研究生教育发展报告[M].北京:清华大学出版社,2012:34-36.

[9]银联国际.2017中国出境留学生消费报告[EB/OL].http://corporate.unionpay.com/infonewsCenter/infoCompanyNews/file_136674322.html,2020-01-16.

[10]国家统计局.中国统计年鉴2018[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexch.htm,2020-01-16.

[11]徐国兴,李梅.一流本科如何建设:基于“双一流”高校本科课程综合改革的实证分析[J].教育发展研究,2018(17):28-35.

[12]刘海燕.小班研讨课:一流本科教育的核心要素[J].江苏高教,2018(7):60-65.

[13]教育部.把思想政治工作贯穿教育教学全过程,开创我国高等教育事业发展新局面[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201612/t20161208_291306.html,2016-12-8.

[14]李雪辉,罗英姿.博士研究生教育供给侧改革:目标强化与方向转轨[J].教育发展研究,2018(9):28-34.

[15]汤雪峰,张海涛.教育生态学视角下高校思政教学评价的重释与优化[J].黑龙江高教研究,2018(8):128-131.

[16]中共中央国务院.关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s271/201801/t20180131_326089.html,2018-1-31.

[17]国家统计局.中国统计年鉴2019[EB/OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm,2020-01-16.

[18]马晓河等.大转型:供给侧结构性改革[M]北京:中国社会科学出版社,2017:17.

[19][20](英)迈尔·舍恩伯格,(英)库克耶.与大数据同行:学习和教育的未来[M].赵中建,张燕南译.上海:华东师范大学出版社,2014:13,92-93.

(责任编辑:庞博)

The Reconstruction and Optimization of Talents Training under the Background

of Education Supply side Reform

HE Jingxia

(Wuhan University, Wuhan, Hubei 430072, China)

Abstract: The supplyside reform in the field of education is not only the response to economic and social reforms, but also the adjustment and transformation of supply-side of resources, systems, policies, products and services in the field of education. In the face of talent training in the colleges and universities of our country, it exists some problems, such as regional supply imbalance, talent training mismatch between supply and demand, supply service need to optimize, On the basis of following the educational logic, market logic and ecological logic, Chinas higher education should remove the supply restraint of talent training in colleges and universities by optimizing the supply subject, adjusting the supply structure, innovating the supply system and reforming the supply resources, so as to train top talents for socialist modernization in our country.

Key words: supplyside; education supply-side reform; talent training; university; top talent