历史名人郭沫若品牌形成研究

2020-06-01任文举郑磊高文香

任文举 郑磊 高文香

摘要:历史名人郭沫若品牌的形成经历了一个较为长期的过程,经过必不可少的导入期,在一些标志性的作品发表并被广为传播后,名人品牌初具雏形。在“五四”运动前后的新文化运动中郭沫若作为新诗奠基人品牌开始形成,在日本流亡期间古文字学家、历史学家和剧作家品牌逐步形成,一个复合型的名人品牌呈现在世人面前。沫若品牌形成于我国民主革命时期特殊的社会背景和传播环境中,具有独特的传播和形成机制。

关键词:历史名人品牌 品牌形成 郭沫若

一、历史名人品牌的概念

所谓历史名人,即历史上在某一领域崭露头角,在某一方面对国家、对民族、对人民起过重大作用,并对后代有着深远影响的那类历史人物。历史名人品牌是一种特殊的品牌,是历史上那些知名人物的个人品牌。历史名人品牌是以历史名人为载体,在长期的历史发展过程中所形成的、经过长期传播在公众头脑中已经留下一致印象的、关于历史名人的外在形象和内在涵养所传递的独特、鲜明、确定、易被感知的信息集合体,是把一位历史名人和其他历史名人区别开来的独特的象征、符号,或者实际事物及其组合。

狭义的历史名人品牌仅仅是指历史名人本身,广义的历史名人品牌还包括丰富的历史名人资源及其品牌化所形成的品牌。历史名人品牌具有以下特点:

(1)符号:包括历史名人的名字(原名、笔名、尊称、别称、谥号等),历史名人的外在形象和内在涵养在公众头脑中产生的特有印象。

(2)实绩:在某个领域某个方面、在当时和后世都公认的较大的功劳与较长远的贡献。

(3)联想:历史名人功劳与贡献获得公众认同,占据公众的心智资源,在公众心中会产生刻板的联想,比如提到秦皇汉武、唐宗宋祖、毛泽东、邓小平等历史名人,公众想到的是伟人、政治家、开创者等意象。

(4)资产:历史名人品牌是历史名人一切无形资产总和的全息浓缩,能够为相关方带来价值及增值,拥有知名度、美誉度和忠诚度,可以积累、扩展、兼并、延伸。

(5)个性化:历史名人品牌是一种标榜个性、具有区别功能的特殊符号;在漫长的历史发展的长河中,历史名人众多,唯有个性方能区别众多的历史名人。

(6)人物创建实绩可回溯的故事:与现代名人品牌形成的速成性不同,历史名人品牌形成具有长期性、缓成性,且有众多的品牌故事为支撑。

(7)人物实绩与故事的物化文本:历史名人品牌需要以遗留下来的遗迹、遗物、遗作等物化文本为载体,如遗传作品、纪念物、传记、纪念馆等。

(8)一致性:经过历朝历代长期传播,公众对历史名人品牌持有较一致、刻板的印象或口碑,历史名人品牌具有持久性、稳定性,因而風险性较小;而现代名人品牌具有时效性、易变性,因而风险性较大。

(9)公共性:历史名人品牌属于国家和民族的共同遗产和财富,不属于哪一个地区、哪个组织,也不属于历史名人的后代。

(10)有限性:在传统农业社会由于家庭为主的生产限制了人们的活动方式与范围,绝大多数的个人品牌往往拘束于村落、乡间等狭小的空间,仅有少数政治人物、名臣将相、骚人墨客等特别出众的人物才在实现自身的抱负中可能进行较大范围的个人品牌建构。

二、沫若品牌导入期:青少年时代在乡邻中口碑的建立

历史名人生活在我国传统乡土社会大环境下。费孝通指出中国的乡土社会是一个差序格局社会,每个乡土社会中的成员都是以自我为核心,按照跟自己的亲疏远近慢慢往外推,形成一个差序格局,从而确定一个交往和信任的次序。乡土社会是一个依靠熟人来维系秩序的熟人社会,大家彼此熟悉,世代生活在一个比较封闭的社区里,信息非常透明。在这个透明的乡邻社区里,口碑是安身立命的基础。青少年时期是一个人性格、行为、思想和价值观形成的重要时期。历史名人郭沫若在青少年时期就有一些鲜明的特点,如天资聪颖、求知若渴、反抗精神、胸怀祖国等,并且在乡邻中留下了良好的口碑。

(一)天资聪颖

郭沫若虽不是神童,但在高等小学、嘉定府和成都的中学堂求学期间,只要稍微用功或在喜欢的学科上表现还是优异的。他在日本陌生而局促的环境下破纪录的仅用半年时间就考取日本官费留学,也显示他天资聪颖。

(二)求知若渴

郭沫若自幼就有着强烈的求知欲望,对史书感兴趣,自谓少年时代就有历史癖。随着庚子之变,绥山馆私塾先生沈焕章独开风气之先,开始使用上海出版的地理、东西洋史、修身、国文等书作课本。大哥郭开文人成都东文学堂后,不断采购各种新学书籍、报刊寄回家塾,他大量阅读大哥寄回的启蒙读物,接触新学,开阔视野。大哥又在沙湾倡办蒙学堂,他又接受“储材兴国,富国强兵”的思想。这些对于郭沫若产生了很大影响,对新学越来越感兴趣,培养了反抗的性格和爱好文学的倾向。

(三)反抗精神

在乐山、成都读书时,不拘个性常干些离经叛道之事,为反抗旧教育制度和学校及教职员的腐败而多次闹学潮,并当选为学生代表,被学校多次斥退。尤其是辛亥革命前后在成都读书的三年中,不断地接受新学思想教育和辛亥革命反帝爱国思想熏陶,在他1912年所作《感时》诗篇中表达出强烈而鲜明的反帝、反封建礼教思想。“郭沫若的少年时代处于从维新变法向辛亥革命过渡的历史转换时期,也是新旧思潮首次大交锋的时代”时代把一个青年学子逐渐演变成一个首先想要挣脱现实社会束缚的反叛者。

(四)积极进取,胸怀祖国

郭沫若胸怀报效祖国的宏伟理想。在成都读书的三年中,他清醒地看到了严重的民族危机,强烈地意识到帝国主义列强还在瓜分中国。在1912年所作《感时》诗篇中,包含忧愤和激情,表达了对民族危机和人民灾难变得更加深重的深刻认识和要救中国、挽狂澜的决心和信心。在成都亲眼目睹、亲身体验保路运动所激荡起来的巨大风潮,更是积极参与辫子革命。当他1914年到达日本后,面对日本社会发达的现实情景时,强烈地激发起内心深处潜在的使命感和责任感。

三、沫若品牌初步形成的标志

历史名人品牌在经过必不可少的导入期后,必须要进一步发展才能形成,否则可能夭折在襁褓中,像历史中著名的伤仲永的案例一样。进一步的发展就是要经过历史名人自己坚持不懈的努力与奋斗,产生了一些轰动性、标志性的事件或作品,且在较大范围内获得公众的认可,并经历较长时期的广泛传播,逐渐把稳定的品牌符号固化下来,初步标志历史名人品牌的形成。

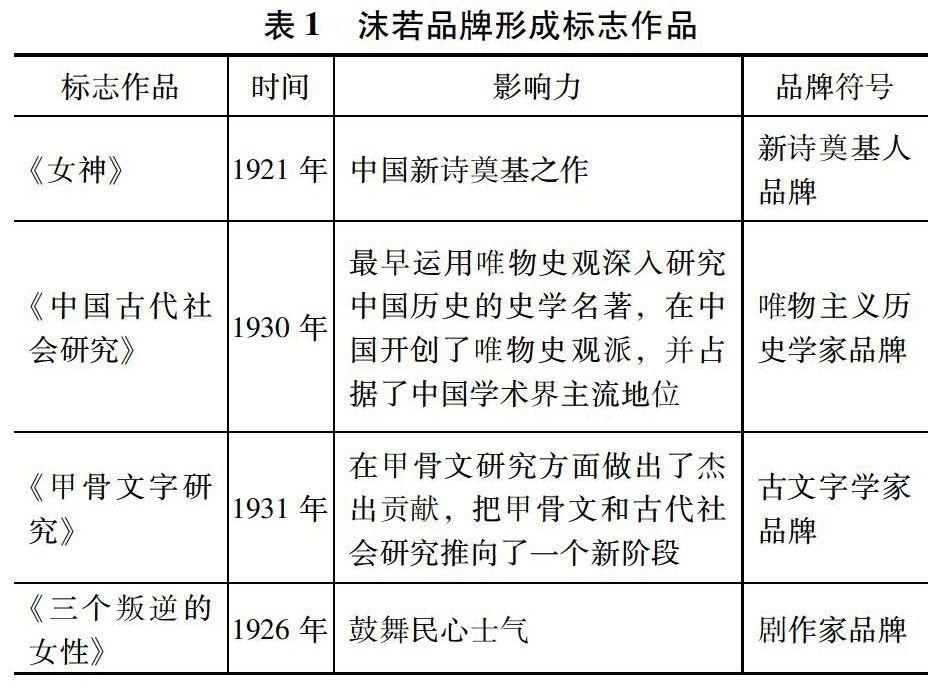

沫若品牌在经过导入期后,通过自己进一步的发展坚持不懈的努力写作,发表了一些轰动性、标志性的作品,如《女神》《中国古代社会研究》《甲骨文字研究》《三个叛逆的女性》等,在较大范围内获得当时文学界和许多有志青年的认可,并经历较长时期的广泛传播,逐渐把稳定的品牌符号固化下来。沫若品牌作为新诗奠基人、古文字学家、历史学家和剧作家品牌开始形成,沫若品牌形成的标志如表1。

四、沫若品牌形成的传播环境

民国时期,报刊作为一种传播方式开始走上主流媒体舞台,随之出版业开始兴盛起来,超越古代传播方式、速度和范围的媒体出现,促进了沫若品牌的形成。

(一)报刊传播

民国时期国内较为有名的报纸《时事新报》副刊《学灯》发表过很多郭沫若作品,如早期留学日本写的《天狗》等。1921年创造社成立后,《创造》季刊、《创造周报》《创造日》日刊相继出版,郭沫若在这些报刊上发表了大量文章。郭沫若和创造社搅动了“浪漫主义风潮的确有点风靡全国青年的形势。狂风暴雨差不多成了一般青年常习口语”

(二)出版著作及作品集传播

1920年出版与田汉、宗白华通信合集《三叶集》,1921年出版诗集《女神》,创造社时期出版了诗歌散文集《星空》和小说戏剧集《塔》等。1926年第一部戏剧集《三个叛逆的女性》出版。在日流亡期间出版了文字和历史研究方面的《中国古代社会研究》《甲骨文字研究》,并出版了《漂流三部曲》等小说和《星空》等诗集。

(三)当世名人高度评价

《女神》出版在五四文坛引起巨大反响,许多当时有一定知名度的学者和诗人撰写了评论文章。沈雁冰、朱自清、专作旧体诗词的知名诗人柳亚子都为《女神》写了评论。闻一多深为《女神》的精神所打动,接连撰写了两篇评论文章《(女神)之时代精神》和《(女神)之地方色彩》,对于《女神》的创作提出许多精到见解。

(四)和知名人物的争鸣

和当时社会知名人物的论战客观上提升了郭沫若的知名度。《创造》季刊出版后,创造社的郭沫若、郁达夫对文学研究会作家沈雁冰、郑振铎的反驳,在两个文学社团之间展开了一场论争。1922年8月,因为郁达夫在《创造》季刊上的一篇文章《夕阳楼日记》,大名鼎鼎的胡适和创造社之间展开了一场激烈争论,后来成仿吾、张东荪、徐志摩等人都被卷了进来。

沫若品牌形成于新中国成立前的民主革命时期,我國正处于半殖民地半封建社会,广大革命群众为了民族独立和国家富强,争先恐后地投身于革命洪流中。传统的农业社会已开始解体,现代社会尚未形成,西方思想开始传人中国,品牌传播环境已经有了极大改变。正是在这种环境下,沫若品牌的形成顺应和引领了时代潮流,推动了中国社会向前发展。