浅析南宋《鲁国之图》中的山川表现

2020-06-01邹家贤

◎邹家贤

(西安美术学院 陕西 西安 710065)

今天我们看到的《鲁国之图》是艺术工匠和画匠们艺术创作的结晶,是他们辛勤劳动的成果。该图功能性与艺术性的结合,凝聚着我国劳动人民的智慧和艺术修养。现以南宋《鲁国之图》为对象,探讨该石刻地图的画面内容、局部山川构图、表现手法并与同时期绘画作品进行对比分析。

一、《鲁国之图》的来源

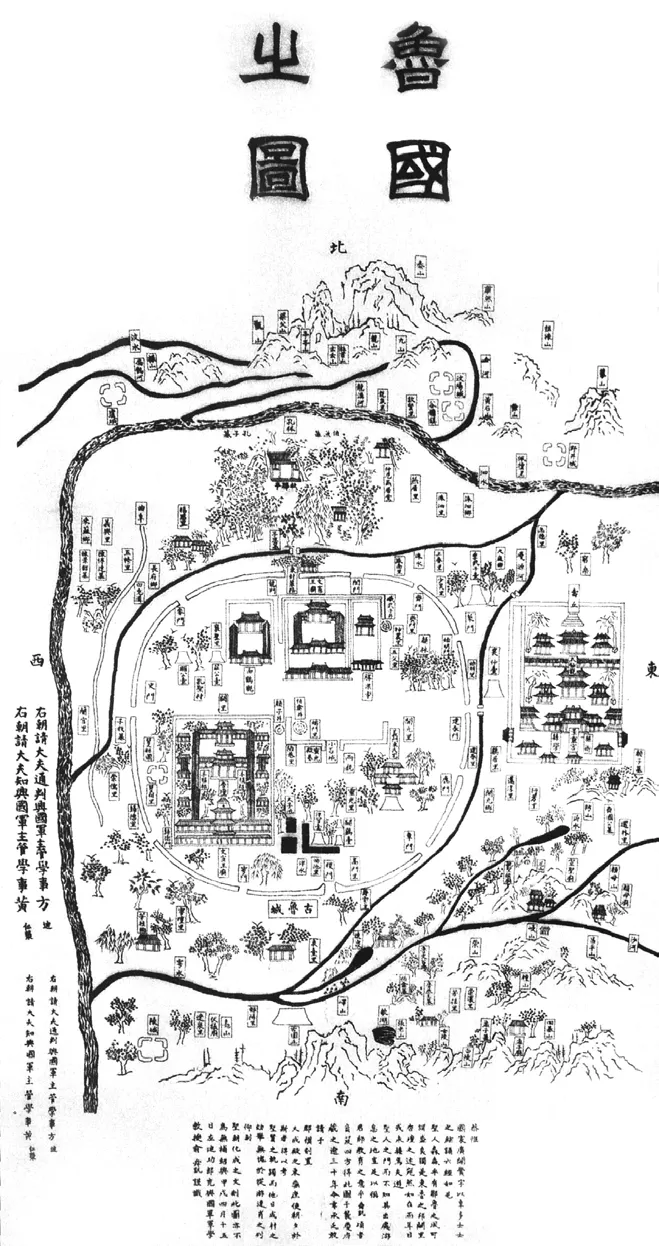

俞舜凯曾游学于山东,无意间得到《鲁国之图》底本;该图为宋人所画,后俞请人将该图刻在石上。立碑年代为绍兴甲戌,即宋高宗绍兴二十四年(1154年)。该图为长方形,图碑高2.17米,宽1.12米。此图以曲阜鲁城和鲁城四郊为中心,并且标注了东西南北四个方向。该地图是以俯瞰的视角,用平面处理的方式描绘房屋建筑,正面房屋采取平面描绘,侧面房屋改变房屋角度进行平面处理。古人在没有大测量仪器的情况下测出了山与山之间的大小比例,根据实景进行创作,在写实的基础上加以修饰,使其绘于图面中令整体和谐,不突兀。

该石碑1985年出土于湖北省阳新县一中学内,现藏于湖北黄石市阳新县,但已毁坏严重,不仅图碑裂断,图上所绘画内容也无法看清了。中国国家图书馆现今珍藏着唯一一份《鲁国之图》早期拓本地图。目前研究《鲁国之图》相关方面的文章有:综述性的文章[1-3],考辨性的文章[4],以及借用《鲁国之图》对曲阜古城址进行考证的文章[5]。目前对《鲁国之图》进行的研究,都未从该地图中的山川表现角度入手。因此,本文对《鲁国之图》中的山川表现进行研究,跟南宋同时期的山水画进行对比分析。

二、《鲁国之图》局部图面分析

该图碑概括地描绘了泰山之下、凫山以上的山川景色。这幅图中的山川大多分布在整幅图的上下两端,居于整幅图的边角位置,虽说是依照山川的实际方位绘制,但是绘图者依然做出了取舍。泰山以东还有比较低的丘,但是绘图者将其省略,用留白来代替,这一点显示了中国传统山水中留白的特点。同时,也因此图是功能性的地图,山川只是地标作用,所以有选择性地对其进行表现。

《鲁国之图》是以平面线刻来绘制的地图[6],地图中相关图形的遮挡关系运用得很自如,如图1所示,可以看到树木遮挡了建筑,建筑又遮挡了山川,表现出了遮挡关系。树木同样用平面表现手法加以表现。经过对《鲁国之图》现存拓片的辨析,能看到一些山水画中常用的近实远虚、虚实结合的手法,即近处的景物描绘较为细致,远处景物则相对概括,使图面整体有一个层次之分,产生一种前后空间的感受,体现了宋代高超的绘画技巧。这种动静与虚实相结合的结构方法深得中国古典景观美学的精髓,并且在南宋院体画的众多作品中得到充分的体现,是晋唐以来中国山水画艺术发展至此时期到达巅峰境界的重要标志之一,有美术史家概括此时画作的特点是:“善于虚实结合,以较少的景物控制大面积空间,表现特定的意境,并给人以较大的想象余地。”[7]

图1 南宋《鲁国之图》线图

三、南宋山水画对其产生的影响

由于政治和军事接连受挫,南宋已然是“半壁江山”,大批前朝画家的“输入”,促进南北绘画风格的融合。南宋在经历变革后,绘画艺术非但没有因此陷入低潮,相反形成了一种较为新颖的构图模式。李唐作为前朝山水画的集大成者,经历变迁后在画面构图上也有了“全景”到“边角”的转换,北宋的全景式构图不见了,转而取自然山水一角进行创作。这种边角式的构图方法具有豪放、简约的新面貌。在这种影响下,众画家在此基础上再创新,运用截景特写方法,留下大面积空白,构图简洁不空洞;景物虽有取舍,但构图上还是完整的;画家思虑周全地协调各景物间比例关系的微妙变化,留白部分被巧妙处理为纽带,令画面融为一体。

《鲁国之图》中描绘山川的部分,大多分布在该图的上下两端,且山川部分较多。这是因为《鲁国之图》不仅仅描绘了一座城市,而是描绘了多座城市,涵盖面积较大。经过修复,拓本保存也较为完好,可以清楚地看到山峰的走势以及描绘山峰所用的笔法。尤以“鲁国之图”四字下的山川为例,左右两峰相邻,却各有各的形态。左侧为“梁父山”,右侧为“泰山”。以当时的技术手段断然测不出泰山究竟比梁父山高多少、宽多少,聪明的宋人通过对自然敏锐的感受以及高超的技法进行构图,将一众山峰合理又巧妙地安排在一处,通过山势的高与低、宽与窄、平缓与奇险以及用笔的多与少来加以区分,使它们虽聚在一处,却各有各的姿态、不尽相同,尽显北方山峰险峻的特征。山与山之间既有紧密联系的部分,又有为了避开具有地标动能性的标志而断开的部分,断开的部分似为山水画中的留白,起到联通画面的作用。图中的山川分布在不破坏其功能性的情况下也有所美化。

四、结语

《鲁国之图》记录了当时众城市的不同风貌,更与山水画创作融合,可以在小尺幅地图中,高度概括地表现各景物。《鲁国之图》将自然山水中的复杂空间关系转化到纸面上进行创作,使动能性和审美性加以融合。自然山水和绘画艺术趋于成熟的标志,就是能够自如地运用对宏观空间与微观空间的创造能力。这幅石刻城市地图,就是将地图功能性与山水艺术性融合的表现。