“微”的注释刍议

2020-05-30郭顺

摘要:部编版《语文》和苏教版《语文》九年级上册都收录了范仲淹的名篇《岳阳楼记》,对其中“微斯人,吾谁与归”一句的翻译都是正确的,但对句中“微”的注释值得商榷。我们利用权威的工具书,利用排比归纳法,利用权威注译本和前人注疏,证明“微”在句式中确有假设义,但是注释词义之时,不能以句式义代替词义,应该注为“没有”。

关键词:微;句式义;词义

教育部组织编写义务教育教科书《语文》(简称部编版)九年级上册收录了范仲淹的名篇《岳阳楼记》,其中“微斯人,吾谁与归”一句,教材注:“如果没有这种人,我同谁一道呢?微,如果没有。谁与归,就是‘与谁归。”[1]

江苏教育出版社义务教育课程标准实验教科书《语文》(简称苏教版)九年级(上册)也收录了此篇,其中“微斯人,吾谁与归”一句,教材注:“如果没有这种人,我同谁一道呢?微,非,如果没有。谁与归,就是‘与谁归。归,归依。”[2]

对句中“微”的注释,部编本和苏教版相同点在于:“微”都可以解释为“如果没有”。不同点在于:苏教版多了一个“非”。我们认为,部编版和苏教版对句子的翻译是正确的,但对句中“微”的注释值得商榷。

王宁先生认为“文意注释转化为词义(语义)注释的关键是要把依附于具体环境的经验性内容——也就是在概括词义之外的个性化内容抽象出去。”[3]《岳阳楼记》中“微斯人”是“微”后面跟名词性成分“斯人”构成小句,语义未完,再跟“吾谁与归”构成完整的句子。“微斯人”和“吾谁与归”之间具有“如果……那么……”的逻辑关系,前者是后者的假设条件。但这种假设意义是整个句子的句式意义,而不是“微”字本身的词义。所以,把“微”解释为“如果没有”是不正确的,应该解释为“没有”。部编版和苏教版这种注释的错误,在于把句式义当成了词义。

为了验证我们的看法,首先,我们查阅了权威的工具书。

商务印书馆的《古代汉语词典》收有“微”字,其中在“微”的第9个义项中将“微”解释为:“无,没有。”[4]其中引例就有:范仲淹《岳阳楼记》:“微斯人,吾谁与归?”

其次,我们又翻阅了中华书局版全本全注全译丛书《古文观止》(下),该书也收录了《岳阳楼记》,对句中的“微”注释“微:非,不是。”[5]

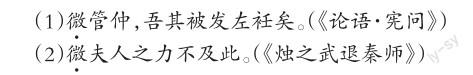

再次,我们采取排比归纳法,推勘词义。如:

例(1)与“微斯人,吾谁与归”句式完全一样。前一小句是“微”后跟一个名词性成分,语义未完,表示一种假设条件,后一小句才是全句表达的重心所在。几部权威的工具书《汉语大字典》、《汉语大词典》和《辞源》都有收录,都是将“微”解释为“无,没有”。

《汉语大字典》(第2版)在“微”的第14个义项将“微”解释为“无,没有。”并有引例《论语·宪问》:“微管仲,吾其被发左衽矣。”同时还引用了何晏的集解:“马曰:微,无也。无管仲则君不君、臣不臣,皆为夷狄。”[6](何晏的《集解》中“马”是指汉代的经学大师马融)。

《汉语大词典》(第三卷)在“微”的第11个义项将“微”解释为“无,没有。”并有引例《论语·宪问》:“微管仲,吾其被发左衽矣。”同时引用了《国语·周语中》:“微我,晋不战矣!”也引用了韦昭的注:“微,无也。”[7]

商务印书馆《辞源》(修订本)在“微”的第8个义项将“微”解释为“非,无。”并引用了《论语·宪问》:“微管仲,吾其被发左衽矣。”[8]

杨伯峻先生《论语译注》对句中“微”的注释为:“微——假若没有的意思,只用于和既成事实相反的假设句之首。”[9]杨先生是注译《论语》的大家,对整个句子的译文是:“假若没有管仲,我们都会披散着头发,衣襟向左边开[沦为落后民族了]。”我们可以看到杨先生强调了“微……只用于和既成事实相反的假设句之首”,在语法上做了引申。但还是重在说明“微”在本句中的句式义。我们翻阅中华书局版全本全注全译丛书《论语大学中庸》(陈晓芬,徐儒宗译注),对句中“微”的注释为“无。”整个句子的译文是“如果没有管仲,我们大概都是披散着头发,衣襟左开那个样子了。”[10]这里的注释就是将句式义和词义剥离开了,我们认为是正确的。

再看例(2),教育部组织编写的普通高中教科书《语文必修下册》(简称部编版)收录了出自《左传·僖公三十年》的《烛之武退秦师》这一名篇,对“微夫人之力不及此”这一句的注释为:“没有那个人的力量,我是到不了这个地位的。晋文公曾在外流亡十九年,得到秦穆公的帮助才回到晋国做了国君。微,没有。夫人,那个人,指秦穆公。”[11]其中将“微”解释为“没有。”

与此可以对照的是,普通高中课程标准实验教科书《语文1必修》(简称课标本)对《烛之武退秦师》中的“微夫人之力不及此”注释为:“假如没有那个人的力量,我是不会到这个地步的。晋文公曾在外流亡19年,得到秦穆公的帮助,才回到晋国做了国君。微,非,没有。用来表示一种否定的假设或条件。夫人,那人,指秦穆公。”其中对“微”字的解释为:“非,没有。用来表示一种否定的假设或条件。”[12]但最新的部编版教材编写者将“微”解释为“没有。”删去了“用来表示一种否定的假设或条件。”我们认为,这是将句式义剥离,还原了“微”真正的词义。

另外,我们翻阅了中华书局版全本全译丛书《古文观止》(上),也收录了《烛之武退秦师》,对句中的“微”注释为“微:非,不是。”[13]

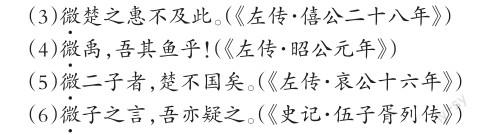

在古代汉语中,“微”的这一用法还有很多用例,如:

例(3)至例(6),全句都具有“如果……那么……”的逻辑关系,前者是后者的假设条件。但这种假设意义整个句子的句式意义,而不是“微”字本身的词义,“微”都应该注释为“无,非”。

综上,我们利用权威的工具书,利用排比归纳法,利用权威注译本和前人注疏,可以证明“微”在句式中确有假设义,用于和既成事实相反的假设句首,但是注释词义之时,不能以句式义代替词义,应该注为“没有”。

参考文献:

[1]教育部组织编写:义务教育教科书《语文》(九年级上册),人民教育出版社2018年,第46页。

[2]洪宗礼:义务教育课程标准实验教科书《语文》(九年级上册),江苏教育出版社2006年,第197页。

[3]王宁:《单语词典释义的性质与训诂释义方式的继承》,《中国语文》2002年第4期。

[4]《古代漢语词典》编写组:《古代汉语词典》,商务印书馆1998年,第1613页。

[5]钟基,李先银,王身钢译注:《古文观止》(下),中华书局2011年,第708页。

[6]汉语大字典编辑委员会:《汉语大字典》(第二版九卷本),湖北长江出版集团、崇文书局,四川出版集团、四川辞书出版社2010年,第900页。

[7]罗竹风主编:《汉语大词典(第三卷)》,汉语大词典出版社1989年,第1049页。

[8]广东、广西、湖南、河南辞源修订组,商务印书馆编辑部编:《辞源》(修订本),商务印书馆1998年,第1087页。

[9]杨伯峻:《〈论语〉译注》,中华书局2009年,第150页。

[10]陈晓芬,徐儒宗译注:《论语大学中庸》,中华书局2011年,第171页。

[11]教育部组织编写:普通高中教科书《语文》(必修下册),人民教育出版社2020年,第11页。

[12]普通高中课程标准实验教科书《语文1》(必修),人民教育出版社2007年,第17页。

[13]钟基,李先银,王身钢译注:《古文观止》(上),中华书局2011年,第56页。

(作者:郭顺,普洱学院人文学院讲师,中央民族大学文学院博士研究生)

[责编崔达送]