直接胆红素和间接胆红素对化学发光法检测乙肝病毒表面抗原的影响及解决方案

2020-05-30赵志强

周 娟,赵志强

(1.苏州大学附属儿童医院检验科,江苏 苏州 215003;2.南京医科大学附属苏州医院,苏州市立医院检验科,江苏 苏州215001)

胆红素是由含血红素的蛋白质在肝细胞内经过复杂的化学反应代谢转变而来,并随胆汁分泌排泄,胆红素分为直接胆红素和间接胆红素等,不同类型的胆红素,其物理和化学特性不尽相同。化学发光是指伴随化学反应过程产生光的发射现象,化学发光自动免疫分析具有自动化程度高、敏感性高和特异性强的特点,目前,已成为免疫检测中应用最为广泛的分析技术[1-2]。尽管如此,我们在日常工作中发现有时黄疸标本在用化学发光法检测乙肝表面抗原时,虽然出现弱阳性结果,但用HBV-DNA定性验证时,很多时候结果却呈阴性。这使得检验人员在对临床医生及病人解释时出现被动,甚至出现医患纠纷,为了搞清楚究竟是直接胆红素还是间接胆红素影响化学发光法的乙肝表面抗原检测,以及可能的解决方案,我们特定做了以下研究。

1 资料和方法

1.1 对象 选取2019年1月1日—2019年12月31日在苏州市立医院住院并且直接胆红素水平超过200 μmol/L同时间接胆红素水平低于50 μmol/L的患者100 例作为成人组,男60 例,女40 例,中位年龄60(55,70)岁。选取2019年1月1日—2019年12月31日在苏州大学附属儿童医院住院并且间接胆红素水平超过200 μmol/L同时直接胆红素低于50 μmol/L的患者300 例作为新生儿组,男166 例,女134 例,中位年龄6(4,12)d。

本研究经苏州大学附属儿童医院及苏州市立医院临床研究伦理委员会批准,受试者及其家属均签署了知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 检测流程:晨起空腹采集肘静脉血3 mL,待凝固后3000 r/min离心5 min后,检测总胆红素和直接胆红素,并计算间接胆红素,用化学发光法检测乙肝表面抗原,对阳性标本检测HBV-DNA,高速离心后第二次用化学发光法检测乙肝表面抗原,对阳性标本用蓝光照射8 h后,第3次用化学发光法检测乙肝表面抗原,对检测阳性标本均记录患者的疫苗接种史及乙肝病毒感染情况。

1.2.2 检测方法及试剂:总胆红素和直接胆红素用Hitachi7600及配套的FUJIFILM试剂进行检测,检测原理为钒酸氧化法,间接胆红素浓度用总胆红素和直接胆红素相减计算得出,成人直接胆红素正常参考值为<8.0 μmol/L,成人间接胆红素正常参考值为1.6~21.0 μmol/L,我国儿童尚未建立直接胆红素和间接胆红素的参考范围。乙肝表面抗原采用AutoLumo A2000仪器及配套的安图生物试剂检测,检测方法为微粒子化学发光法,正常参考值为<0.05 IU/mL。HBV-DNA检测采用达安基因公司核算扩增试剂盒,正常参考值为DNA<100 IU/mL。高速离心为12 000 r/min离心10 min。蓝光照射为采用450 nm波长光照射8 h。

1.3 统计学方法 采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。经正态性检验,新生儿组与成人组年龄、直接胆红素和间接胆红素数值均为偏态分布,以中位数表示。

2 结果

2.1 直接胆红素和间接胆红素检测结果 新生儿组间接胆红素检测结果:200~260 μmol/L 25 例,260~320 μmol/L 36 例,320~380 μmol/L 23 例,380~440 μmol/L 9 例,>440 μmol/L 7 例。成人组直接胆红素检测结果:200~260 μmol/L 156例,260~320 μmol/L 86 例,320~380 μmol/L 40例,380~440 μmol/L 12 例,>440 μmol/L 6 例。

新生儿组诊断结果:新生儿高胆红素血症235例,新生儿肺炎36 例,其它疾病29 例(包括新生儿溶血、新生儿感染、新生儿低血钙、早产儿等)。成人组诊断结果:肝癌16 例,梗阻性黄疸60例,其它疾病24 例(包括胆管恶行肿瘤、胆囊结石、上消化道出血等)。

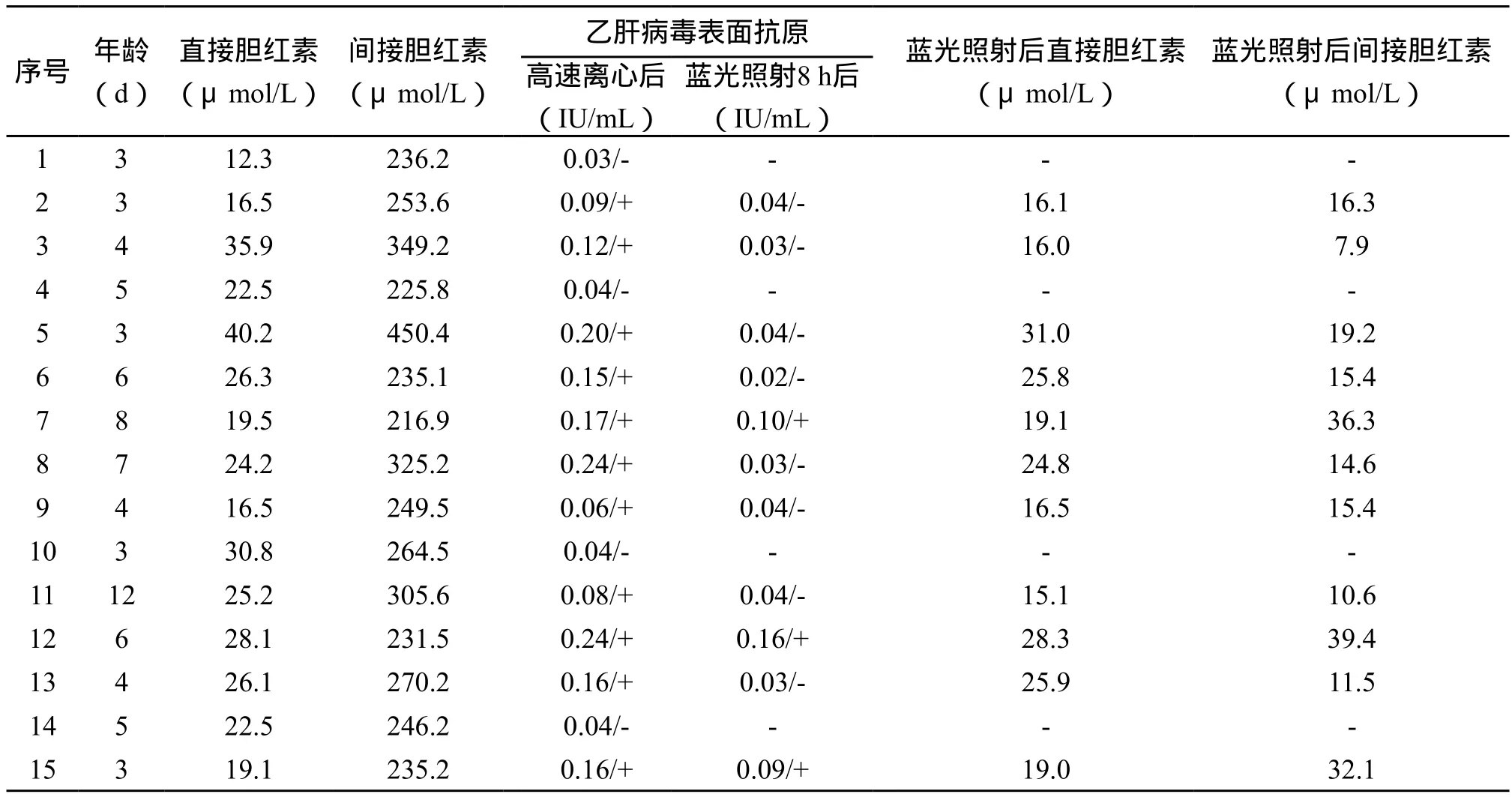

2.2 化学发光法检测乙肝表面抗原的结果及HBVDNA证实结果 成人组100 例化学发光法检测乙肝表面抗原结果中,有5 例阳性,95 例阴性,同时此5 例阳性结果经HBV-DNA复检确证为阳性结果,不存在假阳性或假阴性。新生儿组300 例化学发光法检测乙肝表面抗原结果中共15 例阳性,285 例阴性,此15 例阳性结果经HBV-DNA复检证实全为阴性,所以这15 例为化学发光法检测的假阳性,经高速离心后第二次用化学发光法检测4 例转为阴性,经蓝光照射8 h后第三次用化学发光法检测又有8 例转为阴性,至此,仍有3 例为阳性(第7、12和15号标本),经查阅病史及乙肝疫苗接种史,此3 例新生儿患者均已正常接种过乙肝疫苗,其母亲均无乙肝病毒感染史。且经8 周后的随访复查,均转阴。(表1)

表1 化学发光法检测乙肝表面抗原的结果及HBV-DNA证实结果

3 讨论

我们在工作中发现有部分血样标本会出现弱阳性结果,当再次用中和实验或HBV-DNA核酸实验复检后,并未检测到乙肝病毒的存在,而且在这些标本中,大部分标本为高胆红素标本,为了搞清胆红素与化学发光法检测表面抗原的假阳性之间的关系,我们进行的研究得出了以下结果。

我们认为既然化学发光法检测乙肝表面抗原时这些标本显示弱阳性,那么在此时的检测杯中就应有发光的微粒子存在,由于纤维蛋白和破碎细胞残片留在杯中,有可能滞留发光的微粒子,我们在实验前处理时能否通过高速离心来去除这些因素呢[3-4]。我们进行12 000 r/min高速离心共10 min,使纤维蛋白与别的杂质被充分离心沉降,当第二次化学发光检测时,就有4 例转阴,说明离心确实可以降低部分假阳性。

由于胆红素分为直接胆红素和间接胆红素,那么这两种胆红素是否都会干扰化学发光法检测乙肝表面抗原呢?我们专门收集了100 份高直接胆红素标本和300 份高间接胆红素标本,实验结果显示高直接胆红素标本中有5 例阳性,而且通过HBV-DNA核酸复检确证,无一例假阳性,所以可得出结论直接胆红素不会影响化学发光法检测乙肝表面抗原,而在300 例高间接胆红素标本中,有15 例弱阳性标本,但HBV-DNA复检均为阴性,说明这15 例弱阳性标本均为假阳性。

为什么高直接胆红素不会引起假阳性,而高间接胆红素却能引起假阳性呢?我们只能从直接胆红素和间接胆红素的结构与特性上找原因了。直接胆红素是经过肝脏加工过的胆红素,结合了1-2葡萄糖醛酸分子,易溶于水;而间接胆红素未经肝脏加工,也未醛酸化,而是结合了白蛋白,通过氢键的作用,将亲水基团包裹在内部,而表现为易溶于脂类,难溶于水,会不会是由于直接胆红素和间接胆红素的这种差别引起了化学发光法检测表面抗原的假阳性呢?我们设计了蓝光照射实验,根据现有的研究与实践[5-7],我们知道蓝光照射可以破坏间接胆红素内部的氢键,使其被包裹的亲水基团外露,使其从难溶于水变为易溶于水,而且易于从体内排泄。从实验结果可知,通过蓝光照射,有8 份弱阳性标本转为了阴性,说明蓝光照射确实可以降低化学发光法检测乙肝表面抗原的假阳性,那么这其中的道理究竟是什么呢?我们推测可能是由于大量的间接胆红素存在时,在血清中形成了类似颗粒的物质,而这些颗粒结合了一些化学发光法中的微粒子,而且这些被结合的微粒子无法通过高速离心去除,而蓝光实验通过打断氢键,改变了间接胆红素的疏水性,正好破坏了这些颗粒,同时加速了间接胆红素的代谢,从而减少了假阳性的结果。

在本次实验进行中有3 例标本无论是用高速离心还是蓝光照射都无法使结果转阴,但查询患者病史发现这3 例新生儿的母亲均无感染乙肝病毒的病史,且这3 例新生儿均有乙肝疫苗接种史,经过电话随访,2 个月后,这3 例新生儿乙肝病毒表面抗原转阴,根据已有的研究[8-10]可知,由于这3 例新生儿的母亲并无乙肝病毒感染,且这3 例新生儿均已正常接种了乙肝疫苗,这就排除了母婴垂直传播的可能,而且由于结果呈现是弱阳性,并于8 周后复查转为阴性,所以这应该是乙肝疫苗接种后的一过性阳性。

通过本次研究,我们掌握了直接胆红素和间接胆红素对化学发光法检测乙肝表面抗原的可能影响及解决的方法,使得在工作中可以避免这些错误,减少不必要的投诉,增加临床科室及患者对检验科室的信任,那么高速离心和蓝光照射是否能够减少间接胆红素对化学发光法检测别的项目产生的假阳性呢?这就有待进一步的研究了。