高等教育国际化研究的现实脉络与演进逻辑

2020-05-28洪爽张乐平

洪爽 张乐平

摘要:当前,反全球化浪潮此起彼伏,国际贸易保护主义愈演愈烈,高等教育国际化研究面临诸多不确定性,亟待厘清思路,突破迷雾,找到自身的价值之锚。基于WOS数据库核心集(1990年至2019年),对全球范围内高等教育国际化相关研究(共计1559篇英文文献)进行数据分析、定性考察和可视化展示,结果表明,研究热点主要集中在三个方面:经济学视角下的高等教育国际化主体研究,社会学视角下的高等教育国际化客体研究,以及文化视角下的高等教育国际化话语研究。演进逻辑表现出三项特征:研究方向始于地缘学,兴于政治经济学;研究对象逐步从美国蔓延到欧洲,继而拓展到亚洲;研究层次从宏观转向微观。2017年相关研究的发文量达到历史峰值,2018年出现明显的高位回落。这一拐点的形成与美国特朗普政府同期掀起的中美贸易战之间的相关性还有待验证。澳大利亚、英国和美国的相关研究国际影响力较高。中国的相关发文量虽然排名第一,但研究的质量和影响力还有很大的提升空间。

关键词:高等教育国际化;现实脉络;演进逻辑;WOS数据库;实证研究

20世纪80年代以来,高等教育国际化已经成为全球高等教育发展的重要趋势,建设世界一流水平的大学是包括我国在内的世界各国高等教育系统的目标。二十年来,全球学者竞相围绕高等教育国际化相关问题展开研究。掌握国际学者的研究进展是推进我国高等教育外向型发展,跨越存量发展阶段的重要环节。尤其在反全球化浪潮此起彼伏、国际贸易保护主义愈演愈烈的当下,高等教育国际化研究面临诸多不确定性,亟待厘清思路,突破迷雾,找到自身的价值之锚。然而,我国高等教育国际化研究目前多局限于本土思维和经验主义,严重缺乏对国际相关研究的实证分析和全景式解读。以人为镜,可明得失;以史为镜,可知兴替。笔者尝试填补这一空白,系统梳理分析全球范围内相关研究的现实脉络与演进逻辑,以期为后续研究指明方向,抛砖引玉。

一、研究设计

(一)数据来源

本文以WOS数据库的核心集(Web of Science Core Collection)作为数据来源,以“internationalization”和“higher education”为关键词,时间范围从1990年到2019年,得到1559篇英文文献。

(二)研究工具

本文的研究工具主要是HistCite和Citespace。

HistCite的主要评估指标为“本地引用次数”(local citation score,LCS)和“总引用频次”(global citation score,GCS)。LCS表示这篇文章在当前数据集中被引用的次数,GCS表示这篇文章被整个WOS数据库中所有文献引用的次数。LCS和GCS又衍生出另外两个指标,“数据集内文献的本地引用次数总和”(Total LCS,TLCS)和“数据集内文献的总引用频次之和”(Total GCS,TGCS)。TLCS排名越靠前,说明该数据集在该研究领域的影响力越大;TGCS排名越靠前,说明该数据集在全球的影响力越大。[1]Histcite根据LCS和GCS定位相应研究领域内的重要文献,展示该领域的发展脉络,并根据TLCS和TGCS识别研究成果国际影响力较高的国家、机构和期刊。

Citespace基于共引分析(concitation analysis)和寻径网络算法(pathfinder network scaling,PF-NET),对特定领域文献(集合)进行计量,以找出学科领域演化的关键路径和知识转折点,并通过可视化图谱的绘制来形成对学科演化潜在动力机制的分析和学科发展前沿的探测。Citespace的关键词共现功能可以通过关键词频次表以及关键词共现科学知识图谱,直观地反映特定研究领域的热点,关键词突现图则可以反映研究前沿的演变。[2]

Histcite所呈现的引证关系图清晰简洁,但该图由关键文献的编号所组成,无法直接展现关键词;Citespace的关键词共现科学知识图谱可以直接展示关键词,但较为纷繁复杂,不够清晰直观。因此,本文综合利用二者所长,扬长避短,结合文献计量法和内容分析法,系统梳理分析全球范围的高等教育国际化研究的现实脉络与演进逻辑。

二、现状分析

为了更全面地把握全球范围的高等教育国际化相关文献的分布特点,本文将从文献出版时间、发文国家、发文机构、载文期刊等四个方面展开分析。

(一)文献出版时间分析

图1为高等教育国际化相关文献出版时间分析。由图可知,高等教育国际化第一篇文献发表于1997年。从1997年至2017年,高等教育国际化研究基本呈现出持续上升的趋势,从1997年的1篇到2017年的228篇,增幅显著。其中,从1997年至2005年,高等教育国际化研究文献数量较少,呈现出低位持续盘整的状态。从2006年开始,相关发文量开始出现井喷,并保持逐年增长的态势,2015年略有回落,2017年达到历史峰值。2018年相关发文量出现明显的高位下滑,下降幅度达33.77%。在2018年初,美国特朗普政府掀起中美贸易争端,并放言将限制中国学生赴美签证数量。中美贸易战是导致高等教育国际化研究相关发文量出现高位下滑的影响因素吗?二者之间是否存在相關性?这个猜想还有待验证。(2019年数据不完整,在此不作分析)

(二)发文国家分析

相关研究文献在不同国家的分布能反映一个国家在该领域的研究水平、研究贡献以及该国的文化、科技等软实力。

对相关发文量进行排名,前十名分别是中国、英国、美国、澳大利亚、西班牙、俄罗斯、德国、加拿大、罗马尼亚、意大利。中国的相关发文量排名第一,也是前十国家中唯一的亚洲国家。(详见表1)

再根据TLCS进行国家排名,如表2所示,澳大利亚的TLCS值最高,是我国的2.56倍,但相关发文量仅排名第四,不足我国的四成。这说明澳大利亚在高等教育国际化领域的研究成果具有远超我国相关研究成果的影响力。英国的TGCS值最高,相关发文量排名第二,说明英国的高等教育国际化研究在全球范围内有着较高的影响力。美国的相关发文量、TLCS和TGCS均排名第三,影响力同样不容小觑。我国虽然相关发文量排名第一,并遥遥领先于其他国家,但TLCS和TGCS的排名均为第四,与排名第一的国家差距明显,可见我国相关研究的质量和影响力还有很大的提升空间。

(三)发文机构分析

德国卡塞尔大学(University of Kassel)的相关论文TLCS值在全球机构排名中位列第一。德国的相关发文量虽然不多,全球排名第七,但单篇被引数却仅次于澳大利亚,其相关论文主要来自于卡塞尔大学。澳大利亚形成了以莫纳什大学和南澳大学为中心的发文网络,其研究成果的影响力在高等教育国际化研究领域遥遥领先。香港大学的相关论文TLCS值在全球机构中排名第三,位列亚洲第一,并为中国贡献了超过一半的TLCS值。我们可以看到,在全球范围内,大学仍然是高等教育国际化研究的主要阵地。(详见表3)

(四)载文期刊分析

1997年至2019年,共有1559篇高等教育国际化相关文献散布在674种期刊上。将这些期刊根据TLCS值进行排序,《高等教育》(Higher education)和《国际教育研究杂志》(Journal of studies in international education)这两本期刊的TLCS值明显高于其他期刊,表明这两本期刊在高等教育国际化研究领域的影响力最大。(详见表4)

《高等教育》由德国柏林斯普林格出版社(Springer)出版,研究世界各地的大学、理工学院以及职业教育机构的发展,鼓励以解决问题为导向的研究,为解决高等教育相关困扰提供借鉴,为学者们交流研究成果、经验和见解提供平台。

《国际教育研究杂志》由国际高等教育协会和欧洲国际教育协会出版,面向对高等教育国际化各方面感兴趣的领导人、管理者、教育工作者、研究人员和决策者,其研究涵盖国际化理论、概念和实践,包括区域、国家和机构应对高等教育国际化的策略、课程国际化、国际学生流动等问题。

三、热点回溯

Citespace的关键词共现功能可以通过分析文献中的 “DE”和“ID”字段,定位某一研究领域的热点。[3]

将节点类型选择为关键词,时间跨度选择1997年至2019年,年代切片选择1年,选文标准定为每年被引量最高的top50,阈值选择为30。将“internationalisation”并入“internationalization”,得到关键词频次表。(详见表5)

为了得到清晰的关键词共现图谱,采用“最小生成树图谱修剪算法”(Minimum Spanning Tree,MST),对最终合成的综合网络进行简化,突出核心节点,得到图2。图中字体越大表示讨论热度越高。

图2关键词共现科学知识图谱

由表5和图2可知,高等教育国际化研究领域最重要的三个关键词分别为“大学”(university),“英语语言”(English)和“学生”(student)。(剔除无意义重复的关键词,包括“国际化”“高等教育”“教育”和“高等教育国际化”)

结合研读Histcite引证关系图(详见图3)所呈现出的LCS值排名前列的头部文献,可以将高等教育国际化的研究热点总结概括为三个方面:经济学视角下的高等教育国际化主体研究,社会学视角下的高等教育国际化客体研究,以及文化视角下的高等教育国际化话语研究。

(一)经济学视角下的高等教育国际化主体研究

高等教育的本质是“地位商品”。大学追逐经济利益,制作这种特殊商品,学生们为了获取社会声望以及体面的职业,成为高等教育商品的购买者。[4]因此,高等教育相关讨论最后必然要回归到经济领域,高等教育国际化自然也不例外。大学为了吸引到更多的顾客(即学生),主动采取措施,打响招牌,自发推进商品更新换代,迎接国际市场带来的机遇与挑战。可以说,大学是高等教育国际化的主体。莫纳什大学的马根森教授[5]通过研究澳大利亚的大学发现,国际化不仅促进合作,更激化竞争,大学不但要跟国内的同行竞争,还要跟国外的同行竞争,形势更加严峻。教育学的学者肩负着为国家高等教育系统的发展建言献策的重任,因此从经济学视角研究高等教育国际化主体兼具现实性和必要性。

加州大学的斯托姆奎斯特教授[6]研究了三所美国私立研究型大学后发现,为了应对高等教育国际化带来的激烈竞争,这三所大学不约而同地展开了改革。“企业家精神”是改革最基本的原则,“市场逻辑”是改革最响亮的主旋律。首先,大学非常重视自身的全球排名,而大学排名最主要的衡量指标是科研水平。为了提升排名,大学将发展科研能力放在首位,不惜重金聘请知名教授和研究人员;默许研究和教学的脱节,将教学放到不那么重要的位置;同时,大学管理者将目光重点放在能够吸引学生、提升收入的领域:就业市场上热门的专业、学生愿意学的专业;不能直接就业的基础学科、学生不愿意学的专业,大学就撤销。这些做法间接性地导致大学被就业市场牵着鼻子走的尴尬局面:大学开设的专业都在强调“有用性”和“现实性”,与就业市场紧密贴合;学生只能沦为技能单一的螺丝钉,很难适应未来社会的快速变化和层出不穷的新需求。在这种情况下,高校失去了“象牙塔”的特质,转变为市场化的“企业”。

高等教育国际化同时还要服务于国家发展的需要。大学的经济效益不仅体现在吸引学生方面,还体现在留住毕业生方面。新加坡的教育决策者意识到了這一点,借助大学的发展来吸引人才、留住人才。一方面,新加坡与全球顶尖高等教育机构合作,在合作中大胆借鉴先进的教育实践模式,大力发展科研能力,努力提升大学排名;另一方面,新加坡谋求高质量发展,将自己打造为知识和创新中心,并根据经济发展需要调整高等教育政策和人才引进政策,筑巢引凤,吸引全球顶尖人才落户。[7]

此外,学者们还借助多种经济学工具来评测大学的生产力和生产效率,可衡量产出投入比率的“数据包络分析”(Data envelopment analysis,DEA)以及衡量全要素生产率变动情况的“曼奎斯特指数”(Malmquist)都是常用的评测方法。例如,意大利学者阿伽斯特[8]从经济学的视角分析对比了意大利高校和西班牙高校的生产效率,发现意大利高校进行了调整学士和硕士课程的技术性变革,研究生生源激增,生产效率相应提高;而西班牙高校则主要依赖新的融资模式,生产效率低于意大利高校。他由此提出建议,大学进行引进教职工等教育投资时,应当考虑投入产出比。经济学方法论在高等教育国际化研究领域的应用是大学企业化、市场化特征加深的一个侧影。

(二)社会学视角下的高等教育国际化客体研究

在高等教育市场中,学生作为消费者,成为被重点研究和实践的客体。学者们对学生的研究多从社会学视角出发。这是因为,个人是社会的存在物,社会是人们交互作用的产物,[9]国际学生来自不同的社会背景,又要流向不同的国家和地区,多样性显著,难以用统一、固定的标准对学生进行研究。因此,学者们纷纷采用社会学视角,对学生这一高等教育国际化客体进行诠释性研究,分析国际学生的流动因素,寻找国际学生的留学动因,关注国际学生的学习体验,探讨学校制度与文化对国际学生的影响,目的在于促进本国高等教育提升质量,吸引海外留学生。其中,来自中国大陆的学生是重要的研究案例。

香港大学的李梅和马克·贝磊教授[10]构建了双向推拉模型,以赴港澳读书的815名中国大陆学生为例,研究高等教育领域学生跨境流动的影响因素。研究发现,港澳高校吸引大陆学生的主要优势包括民族认同、中西文化的融合、中外交流的桥梁以及特定高等教育机构的特色。劣势主要是空间有限、就业机会有限、国际化程度较低,以及在澳门的某些学科和机构的资质较低。研究结果表明,中国大陆学生赴港澳读大学受到过度需求和差异化需求的双重驱动,不过随着中国内地高等教育行业的扩张、成熟和日趋国际化,过度需求和差异化需求都将减少。

日本广岛大学黄福涛教授[11]分析了近年来非英语国家(中国、日本和荷兰)高校为吸引国际学生进行的课程调整。他指出,目前面向国际学生的主要课程是学位项目,非学位短学期项目有待发展。澳大利亚的学者桑德森[12]提出,国际学生来自不同民族,文化差异在所难免。新时代的国际学生教育需要重视教学真实性理念(authenticity in teaching)和世界主义(cosmopolitanism),应采取全人教学法(whole-of-person)。尽管先进的教学方法不能消弭暗流涌动的各国权力博弈,但至少可以帮助创造一个公平的竞争环境。香港大学的霍尔塔教授[13]强调教师国际化对于国际学生的重要性。他以葡萄牙里斯本大学为例,分析该大学之所以停留在“国内一流水平”,无法进阶“世界一流水平”,无法有效吸引国际学生,是因为葡萄牙过于官僚的教师招聘制度劝退了国外的研究人才,导致里斯本只有2%的非葡萄牙裔学术人员。霍尔塔指出,中国研究型大学要想在全球高等教育市场上竞争,就必须重视学术人员的国际化,学术人员的国际化与学生群体的国际化之间存在强相关关系。

澳大利亚学者克罗斯曼[14]从利益相关者的角度分析了国际学生就业能力与留学经历之间的关系。访谈调查结果表明,学生不仅从留学经历中获得语言技能,还能发展文化理解能力以及批判性思维能力,这些都能转化为国际人才市场上的竞争优势。明尼苏达大学的索里亚[15]提出,国内教育同样可以发展学生的跨文化能力。他调查了九所美国公立研究型大学的本科生后发现,学生在国内高校参与的有关国际化的活动,比如国际化课程,与国际学生互动,甚至可能会比留学更能发展学生的全球化、国际化和跨文化能力。

综上可知,学者们将学生作为高等教育国际化的客体,从社会学视角进行了细致的分析,从宏观层面的国际学生流动因素,到微观层面的课程、教学、教师对国际学生学习体验的影响等。学生在研究中始终处于被分析、被实践的地位,研究结果往往指向大学的发展策略,并最终服务于国家高等教育质量的提升。

(三)文化视角下的高等教育国际化话语研究

法国著名哲学家福柯说过,世界上的任何一种知识,本质上都是话语与权力的较量。知识是权力的来源,话语是权力的表现形式。[16]这种知识-话语关系反映到高等教育领域中即表现为,高等教育声誉越好的国家,能在全球范围内获得越大的话语权。随着高等教育持续加深的国际化和市场化,英语越来越多的出现在世界各地的大学里,以语言为表现形式的文化输出方便了发达国家对不发达和欠发达国家实施文化影响和文化控制,制造了国际文化生产与流通过程中的不平等结构。

中国学者对由英语定义高等教育国际化的局面进行了批判性研究。中国四川省社科院的胡光伟教授[17]指出,盲目支持英语作为教学语言的教育政策一方面导致教学效果不如人意,一方面也间接导致教育服务于特权阶层和精英阶层。此外,流行的语言意识形态赋予了英语以特权,并且不加批判地将英语熟练程度作为国家、机构和个人发展的先决条件,导致英语水平成为中国社会最令人垂涎的文化资本形式。

麦考瑞大学语言学中心的研究人员皮勒[18]以英语在韩国教育系统中的渗透为例,溯源英语的全球传播机制。他发现,亚洲1997至1998年的金融危机催化了社会经济的转型,导致韩国人民对所谓的“核心竞争力”趋之若鹜。有竞争就有排名,许多大学排名机构将英语水平作为衡量个人或社会价值的标准。这种有强烈指向性的排名无形中操纵并推动了英语的全面传播。英语能够广泛传播,并不是因为它在与其他语言的自由竞争中取得了胜利,而是有组织、有计划的语言政策机制的结果。

话语权的影响甚至已经渗透到不同国家的学生之间的交往中。韩国学者乔恩[19]以韩国为例,探讨在亚洲非英语国家的高等教育系统中,国内和国际学生之间的权力动态。结果表明,语言会对学生进行赋权,导致不同国家的学生之间存在权力差异。甚至是韩国学生内部,也会因为与国际学生交流的英语能力不同而形成权力等级。

英语国家的学者对高等教育国际化导致的由英语主导叙事的世界结构进行了反思。英国学者玛奇[20]运用后殖民主义进行全球话语分析,批判欧美文化霸权,并从国际学生的角度思考英国在国际高等教育系统中肩负的责任。他推出了交融教学法,认为英国大学对国际学生应当表现出更多的关怀,尽力消弭英语话语所产生的“同一性”压制“异质性”的影响。

四、演进逻辑

本文借助Histcite的引证关系图(详见图3)和Citespace的關键词突现图(详见图4)来总结高等教育国际化领域的演进逻辑。

图4Citespace关键词突现图

综合图3和图4可知,高等教育国际化研究的演进逻辑呈现出以下三项特征:

(一)研究方向:始于地缘学,兴于政治经济学

2000年是高等教育国际化研究的雏形期。彼时,学者们主要基于地缘学视角,讨论空间层面的高等教育人员流动和国际交流。“地理”(Geography)的突现强度为3.57,突现年代区间为2000年至2007年,表明高等教育国际化的地缘学研究热度持续了七年。

随着地缘学视角下的高等教育国际化研究不断深入,学者们对高等教育国际化进程中“国家边界”的存在程度产生了不同的理解,并形成了两派不同的意见。一派强调“边界意识”,强调各个国家的高等教育系统之间横亘着不可逾越的藩篱,是为“国际化”学派;另一派淡化“边界意识”,认为世界高等教育系统已成为一个整体,是为“全球化”学派。“国际化”一般用来描述学生跨境流动、学术合作和知识转移,而“全球化”则往往与全球范围内的竞争、高等教育的市场导向、跨国教育以及高等教育商业化有关。[21]

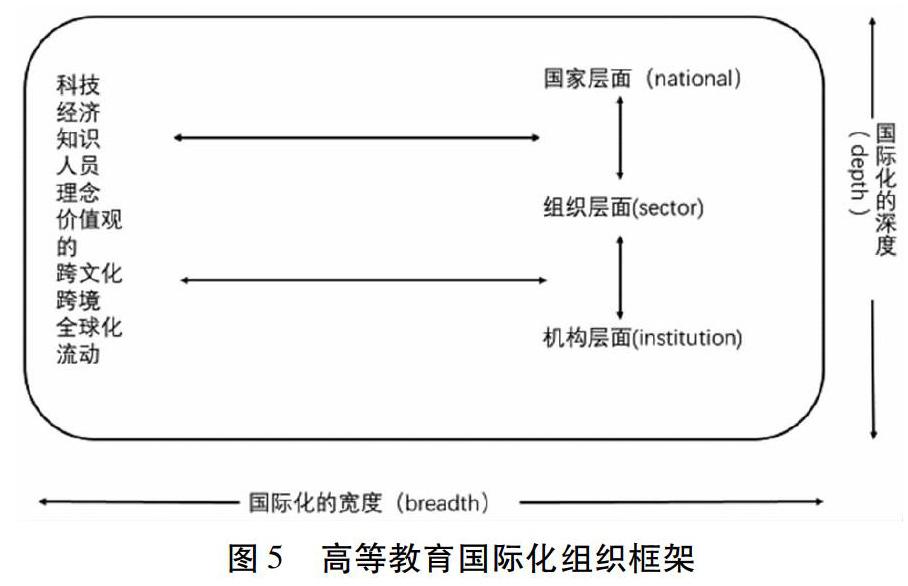

多伦多大学的奈特教授[22]所提出的高等教育国际化组织框架将高等教育国际化的深度设定为国家、组织和机构三个层面。

图5高等教育国际化组织框架

2008年,澳大利亚学者桑德森[23]指出,高等教育跨文化活动中,国家边界渐渐模糊甚至消失,高等教育系统趋于同质性,因此应在“国家层面”的上方补充“超国家层面”——全球化层面。

地缘层面的高等教育国际化研究最终以“全球化”学派获得胜利告终,关键词“全球化”成为2008年至2011年间的突现关键词,引发持久的讨论。同时,因为“全球化”强调的是跨国合作的减少和全球竞争的加剧,高等教育国际化研究也从地缘学视角逐渐转入政治经济学视角。

加州大学的斯托姆奎斯特教授[24]指出,高等教育国际化并不意味着高等教育落后的国家能够获得援助与服务,反而方便了高等教育发达的国家进行国内外生源市场的扩张,以国际学生缴纳的高额学费作为重要收入来源。从这个角度来看,高等教育国际化与推进全球人民相互理解无关,只是发达国家的高等教育系统为了经济利益引导的一种趋势,是涡轮式资本主义的产物。在经济利益的驱动下,高等教育发达的国家相应地减少了对其他国家的教育援助,其中英国和澳大利亚等国家表现得最为明显;高等教育落后的国家对援助的依赖性降低,对市场的依赖性增强;除非通过跨国界协调的政策加以调整,否则高等教育国际化必然会导致全球高等教育系统的分层。

高等教育国际化在政治经济学方向的相关研究一直延续到今天,前文所述的经济视角下的高等教育国际化主体研究是该领域第一大研究热点。2017年,政治经济学思潮之一的新自由主义(neoliberalism)成为年度突现词,表明政治经济学层面的高等教育国际化研究仍然备受关注。学者们以新自由主义为理论框架,对日益开放的高等教育国际市场展开分析。

(二)研究对象:从美国蔓延到欧洲,继而拓展到亚洲

在各国高校抢夺生源的“高等教育国际市场”里,英语国家的大学(尤其是美国的大学)占据主要优势地位,市场总体表现为学生和资源不对称的单向流动。在阶层更替中,精英阶层的地位一般最为稳定,美国高等教育的优势地位在短期内无法撼动。这种现实情形折射到研究领域则表现为,英语国家一直是高等教育国际化的重点研究对象。

正如意大利学者马根森[25]所预言的那样,新兴国家高等教育能力的发展,尤其是研究能力的发展,可以改变高等教育全球化格局的不对称性和单向性。欧洲的高校联盟很可能会改变全球竞争态势。此外,新加坡和中国也正在迎头赶上,它们作为强大的新兴国家,正努力逆转人才流失态势,并正在改变自己在教育和研究领域的角色。高等教育国际化研究对象也逐步从美国蔓延到欧洲,继而拓展到亚洲的新兴经济体。

1999年,博洛尼亚进程(Bologna Process)正式启动,确定了到2010年建立“欧洲高等教育区”(European Higher Education Area)的發展目标。2008年,欧洲高等教育区的建设初步取得成效,“博洛尼亚进程”以4.38的强度成为当年的年度突现关键词。

同时,“亚洲复兴”的论调逐渐萌生。一部分学者提出,全球政治与经济权力正在向亚洲转移。[26]亚洲国家的高等教育系统开始引起学术界的关注。新加坡通过与国际顶尖高等教育机构合作,致力于跻身当前由英美占主导地位的学术卓越体。例如,澳大利亚学者西渡[27]与新加坡学者的合作研究指出,新加坡国立大学与麻省理工学院建立战略联盟,旨在通过与全球顶尖大学建立合作网络,将新加坡国立大学重塑为“以亚洲为中心的全球领先大学”,将新加坡转变为知识和创新中心。中国的高等教育国际化也引起了广泛的讨论。其中,上海交通大学的世界大学排名是重要的研究对象。不同的学者从不同的角度分析该排行榜的符号逻辑和用途,这表明中国在高等教育国际化舞台上正发挥着不容忽视的影响力。[28]

随着时间的推移,越来越多的研究目光投向亚洲国家。“亚洲”尽管未能出现在关键词突现图中,却名列2018年关键词频次表前位(详见表6),表明亚洲的关注度正在不断上升,或将成为未来一段时间的高等教育国际化研究的重点。

(三)研究层次:从宏观转向微观

高等教育国际化三个研究热点的演进逻辑均很明显地呈现出“先宏观,后微观”的特征。在研究初期,学者们运用系统思维,将研究置于宏观的全球背景之下,对研究对象形成整体的认识和理解;随着研究的深入,逐渐回归到具体、微观的现实情境中寻找解决问题的突破口。

以经济学视角下的高等教育国际化主体研究为例,研究之初,学者们对“高等教育国际化”这一概念进行诠释,指出高等教育国际化带来的是跨国合作的减少和全球竞争的加剧,高校的“企业化”和“市场化”特征加剧。之后,研究重点逐渐转向微观层面的高等教育国际化的主体——大学。学者们探究大学的国际化改革,包括课程、教学和师资等。如西班牙学者马塔[29]探讨西班牙高校的工科教学语言,比较“内容-语言一体化教学”(content and language integrated learning,CLIL)与“英语作为教学语言的教学”(English-medium instruction,EMI)两种不同教学语言实施模式的优劣;新西兰学者史蒂芬妮[30]研究了新西兰高校对来自非洲的博士生的培养效果,包括他们语言能力和博士论文写作能力的发展情况。

事实证明,微观层面的研究具有极高的实用价值,能够直接促进高校建设、提升全球竞争力、提高国家学术水平。举例来说,美国高等教育的发展是在其高等教育国际化的过程中完成的。美国第一所研究型大学融合了英式学院和德国高校的模式,美国如今全球领先的高等教育系统得益于博采众家之长的高等教育国际化微观研究的丰硕成果。可以说,高等教育国际化微观层面的研究,对于一个国家的高等教育系统有着直接的现实意义。

高等教育国际化研究本身是从实践领域发展起来的理论,自诞生起就与实践紧密结合,研究结果指向现实问题的解决,而问题的解决往往有赖于“大处着眼,小处着手”。可以预见,高等教育国际化研究将会越来越关注微观层面的具体问题,包括教学水平及研究成果的评估、国际学生入学政策、教学计划、学位类型、资助模式、课程改革、学科院系调整、高校国际化竞争策略等。

参考文献:

[1]罗昭锋.引文分析软件HistCite简介[EB/OL].[2019-10-08].http://blog.sciencenet.cn/blog-304685-383399.html.

[2][3]陈悦,陈超美,胡志刚,王贤文.引文空间分析原理与应用:Citespace实用指南[M].北京:科学出版社,2014:9-10.

[4][5][25]Marginson S.Dynamics of National and Global Competition in Higher Education[J].Higher Education,2006(1):1-39.

[6][24]Stromquist N P.Internationalization as A Response to Globalization:Radical Shifts in University Environments[J].Higher Education,2007(1):81-105.

[7][27]Sidhu R,Ho K C,Yeoh B.Emerging Education Hubs:The Case of Singapore[J].Higher Education,2011(1):23-40.

[8]Agasisti,T.Comparing Efficiency in a Cross-country Perspective:the Case of Italian and Spanish State Universities[J].Higher Education,2010(1):85-103.

[9]张梦中.再论教育的本质——基于马克思的人的本质观[J].教育理论与实践,2019(5):9-11.

[10]Li M,Bray,M.Cross-border Flows of Students for Higher Education:Push-pull Factors and Motivations of Mainland Chinese Students in Hong Kong and Macau[J].Higher Education,2007(6):791-818.

[11]Huang F T.Internationalization of Curricula in Higher Education Institutions in Comparative Perspectives:Case Studies of China,Japan and The Netherlands[J].Higher Education,2006(4):521-539.

[12][23]Sanderson G.A Foundation for the Internationalization of the Academic Self[J].Journal of Studies in International Education,2008(3):276-307.

[13]Horta H.Global and National Prominent Universities:Internationalization,Competitiveness and the Role of the State[J].Higher Education,2009(3):387-405.

[14]Crossman J E,Clarke M.International Experience and Graduate Employability:Stakeholder Perceptions on the Connection[J].Higher Education,2010(5):599-613.

[15]Soria K M,Troisi J.Internationalization at Home Alternatives to Study Abroad:Implications for Students Development of Global,International,and Intercultural Competencies[J].Journal of Studies in International Education,2014(3):261-280.

[16]朱振明.福柯的“話语与权力”及其传播学意义[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018(9):32-37+55.

[17]Hu G W,Jun L.English-medium Instruction in Chinese Higher Education:A Case Study[J].Higher Education,2014(5):551-567.

[18]Piller I,Cho J.Neoliberalism as Language Policy[J].Language in Society,2013(2):23-44.

[19]Jon J E.Power Dynamics with International Students:from the Perspective of Domestic Students in Korean Higher Education[J].Higher Education,2012(4):441-454.

[20]Madge C,Raghuram P,Noxolo P.Engaged Pedagogy and Responsibility:A Postcolonial Analysis of International Students[J].Geoforum,2008(1):34-45.

[21]Teichler U.The Changing Debate on Internationalisation of Higher Education[J].Higher Education,2004(1):5-26.

[22]Knight J.Internationalization Remodeled:Definition,Approaches,and Rationales[J].Journal of Studies in International Education,2004(1):5-31.

[26]Beeson M.The new Asian Hemisphere:The Irresistible Shift of Global Power to the East[J].Cambridge Review of International Affairs,2008(3):447-448.

[28]Kauppi N,Erkkila T.The Struggle Over Global Higher Education:Actors,Institutions,and Practices[J].International Political Sociology,2011(3):314-326.

[29]Marta A.Engineering Lecturers Views on CLIL and EMI[J].International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,2017(6):722-735.

[30]Stephanie D,Catherine M,Gerard P,et al.African International Doctoral Students in New Zealand:Englishes,Doctoral Writing and Intercultural Supervision[J].Higher Education Research & Development,2018(1):1-14.

(責任编辑赖佳)