威尼斯,在运河上读懂城市兴衰

2020-05-28顾剑

顾剑

乘坐傳统贡多拉游船,探索古老的威尼斯。

威尼斯的历史在意大利诸名城当中相对短暂,古罗马时代并没有一座叫做威尼斯的水城,这片地方原本是海滨的沼泽和岛屿,蚊虫肆虐,盐碱滩涂又种不出粮食,并不适合人类居住。可是在西罗马帝国灭亡的战乱年代,当地人为了躲避属于日耳曼语系的伦巴德蛮族入侵,逃到这块人迹罕至的地方建造了城市,看重的是它易守难攻的优势。

建立威尼斯城市的先民们在7世纪早期选出第一位城市领袖,头衔叫做“Doge”,从拉丁语的公爵这个词演变而来,但威尼斯的所谓“公爵”是轮流执政的,而且同一年有两位公爵并列,仿佛罗马共和国时期的执政官,因此威尼斯在历史上一直是贵族共和的体制。作为一个独立的城邦国家,它向当时继承东罗马法统的拜占庭皇帝称臣。公元800年在西欧称帝的法兰克帝国查理曼征服了意大利北部,却无法拿下威尼斯,后来他和拜占庭帝国妥协,承认威尼斯属于拜占庭的势力范围,拥有亚得里亚海贸易特权,事实独立。这就奠定了威尼斯作为拜占庭帝国名义臣属、事实上在整个地中海垄断贸易的特殊独立地位,海上贸易也是此后800年威尼斯共和国财富的来源。

关于圣马可和大教堂的故事

公元828年发生了一件威尼斯历史上具有重大意义的事情。基督教《圣经新约》最重要的部分是《四福音书》,分别由耶稣基督的弟子即十二使徒中的约翰和马太,以及基督的再传弟子马可和路加撰写。传说当初就是圣马可最早来到威尼斯地方,让当地人皈依了基督教,所以威尼斯奉圣马可为本城的主保圣人。

圣马可本身住在埃及的亚历山大,死后遗骨埋在亚历山大。828年,两名威尼斯商人把圣马可的骸骨从亚历山大城偷运回威尼斯。在中世纪的欧洲,人们都坚信,拥有圣者的骸骨对任何城市都是一件至关重要的事情,既提高了城市的地位,又能带来很多朝圣者。威尼斯得到主保圣人圣马可的遗骨喜出望外,为了容纳宝物、接待源源而来的朝圣者,威尼斯就开始建造一座宏伟的大教堂,这就是今天在城市中心点圣马可广场上的圣马可大教堂。

圣马可广场上的标志。

威尼斯人凭借高超的航海技术和强大的舰队,沿亚得里亚海对岸南下扩张,实际上早已有了足够的军事和经济实力,谋求在地中海上垄断贸易,建立海权帝国。拜占庭皇帝阿列克谢一世科曼诺斯下诏免除威尼斯商人在地中海的贸易税,从此奠定了威尼斯垄断从阿拉伯到欧洲的香料丝绸贸易的地位。后来的十字军历次东征,威尼斯自始至终都以海军积极参加,在这个过程中,领土已经遍及亚得里亚海跟爱琴海岛屿的威尼斯渐有不臣之心,总想着以掠夺拜占庭这个昔日宗主为代价,进一步扩张自己的海上贸易帝国。1204年第4次十字军,威尼斯海军和十字军没有奔赴圣地作战,而是开到拜占庭首都君士坦丁堡,卷入帝国朝廷争夺皇位的内斗之中乘机渔利,攻陷了君士坦丁堡。就是在这次不义的反客为主行动当中,威尼斯军队从君士坦丁堡掠走了4匹古希腊铜马雕塑,今天它们是圣马可大教堂里最珍贵的镇馆之宝。

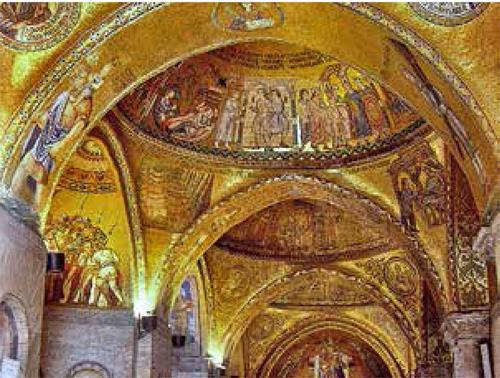

圣马可大教堂和中世纪流行的高耸的哥特式教堂大异其趣,因为圣马可大教堂始建于828年,当时西欧还没有出现罗曼式建筑风格,比罗曼式更晚的哥特式风格更加没有影子,而威尼斯又是拜占庭帝国名义上的臣属,所以这座圣马可教堂的建筑风格是经典的拜占庭式,这一点,从教堂正立面外部的黄金马赛克拼图和繁复的圆拱顶可以一眼分辨出来。黄金马赛克拼图描绘了威尼斯商人从埃及拿回圣马可骸骨的故事。马赛克拼图是古罗马的典型艺术形式,被东罗马-拜占庭帝国的教堂建筑继承下来。

感恩圣母教堂。

圣马可教堂的广场上,喂鸽子成了游客必体验的项目。

圣马可教堂黄金马赛克壁画。

圣马可教堂内部的马赛克壁画更多,更加富丽堂皇,这些壁画几乎描绘了整个基督教的历史,从一进教堂开始,首先看到的是启示录和末日审判,随着你走向圣坛,周围的壁画大致上逆着时间顺序,从耶稣基督被钉上十字架以后复活,到基督遇难,到他的生平,还有基督诞生,再往前是旧约里的场景,在最远端圣坛上方的壁画,则是耶稣基督像,象征他既是世界的开始,又是终结。教堂本身免费,但是得注意:”夏天游客穿的衣服必须遮盖住肩头和膝盖,穿无袖T恤和超短裙、短裤的游客还要临时借衣物遮盖好了才行。

教堂里面的纯金圣坛、珍宝馆,和二楼大阳台上的圣马可博物馆是要分别收费的。博物馆里面的4匹青铜马是最值得去看的,它们是古希腊的作品,铸造于亚历山大大帝时期,原来拉着太阳神阿波罗的战车当初是镀金的,有红宝石的眼睛,当然,现在黄金和宝石都没有了,但马的神韵和姿态,仍然栩栩如生。

這4匹马在公元1世纪被罗马暴君尼禄迁移到罗马,公元4世纪的时候君士坦丁大帝迁都,又把它们带到君士坦丁堡,最后,中世纪的第4次十字军攻陷了拜占庭帝国的首都,这4匹马又被威尼斯军队从君士坦丁堡带回到威尼斯。这其中所经历的辗转曲折,也是让人感慨。如今真品在教堂博物馆内,而复制品在室外大阳台上原来摆放的位置。

公爵府的哥特风

圣马克教堂就坐落在世界闻名的圣马可广场正东顶端,楼上的大露台是纵览整个广场最好的地方。整个圣马可广场南北西三面的建筑物是相连的,其中南北两个长边是行政办公建筑,正对圣马可教堂的西侧短边是科若博物馆。科若博物馆本身是威尼斯的城市历史博物馆,可以看到一些历史文物陈列和古代的盔甲兵器。整个圣马可广场的主要进出口在东侧,因为东侧两座相连的主要建筑圣马可教堂和公爵府,跟南北两个长边的办公建筑不相连,就在广场东侧一南一北留下两个出口。其中东北出口通向旧城曲折蜿蜒的街道腹地,出口处有座钟楼,顶上的铜人整点挥锤敲响大钟。塔身正面的深蓝色天文钟显示黄道十二宫,中间的蓝色部分还显示月相。而广场东南出口处有一座独立的百来米高的钟塔,正方带方锥顶,建造于公元900多年,因为广场正对大运河,所以钟塔还兼有航标灯塔的用处。这个出口面对大运河,很宽阔,本身形成了一个小广场,威尼斯公爵府就在这里。公爵府的建筑非常精美,它建造于威尼斯国力鼎盛的时期,带有中世纪西欧盛行的哥特风格,但却混入了拜占庭和阿拉伯建筑的一些元素,形成威尼斯自己独特的建筑风格。

如果从建筑艺术史的角度来说,西欧在深受罗马晚期建筑影响的罗曼式建筑之后,12世纪从法国兴起的哥特风格席卷全欧,哥特式建筑的特点,一是柱子之间的拱顶是尖拱,这是跟半圆拱顶的罗曼式建筑外观上最显著的差别,而且哥特式建筑不用壁柱做墙面装饰,哥特风格建筑往纵向发展,线条高耸,多用尖细的塔楼。室外轻盈纤细的飞拱璧支撑墙面,可以在墙上大面积地开窗,色彩艳丽复杂的圆形玫瑰花窗和彩色玻璃图画是哥特式的显著特点,因此室内采光比罗曼式教堂有极大改善。哥特式的另一个特点是精美石工雕刻随处可见,教堂入口处层层重重的圣徒像,室外屋檐上的怪兽排水口,室内用红砖勾勒出从立柱顶端到拱顶的肋拱线条,都是这座建筑最精美的标注。

但是哥特风格在意大利从来都不是主流,意大利本土的教堂和宫殿始终长期恪守晚期罗马和拜占庭建筑风格,经典的哥特式建筑很少,比如仔细观察这座威尼斯公爵府二楼的连拱柱廊:柱子之间确实用尖拱顶连接,可是尖拱的两个腰弯曲了一下,形成三叶草形状的拱顶,每两个尖拱顶之间的正上方还有雕成四叶花瓣的圆形花窗。这样的柱式和花窗虽然算哥特式的,但在全欧洲其他地方绝无仅有,有时候甚至被称为“威尼斯哥特式”。

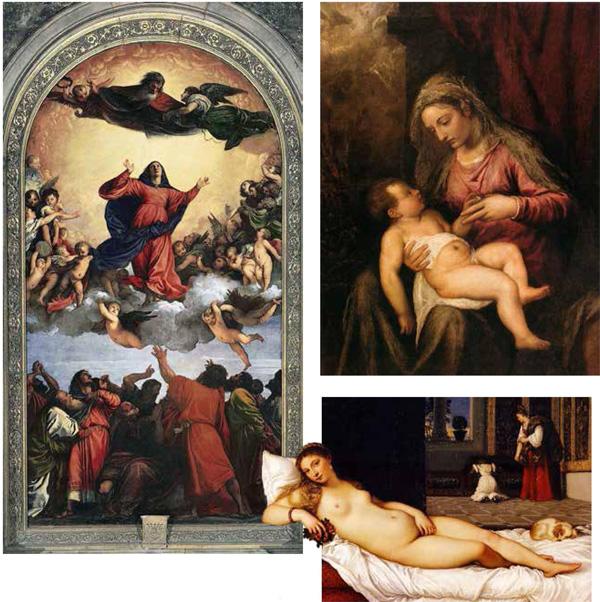

左:提香作品《圣母升天》。上:提香作品《圣母子》现收藏于威尼斯学院画廊。 下:提香作品《乌尔比诺的维纳斯》现收藏于佛罗伦萨乌菲齐画廊。

公爵府里面,有处“真理之口”,和电影《罗马假日》里传说的真理之口会“吃掉撒谎人的手”不同,这个“口”是兽头装饰的投信口,允许任何人给公爵投递匿名信,告发任何人。你说是信访处也好,是恐怖统治的工具也罢,也许两者兼而有之。总督府的金色楼梯给人印象深刻,不仅大理石的楼梯雕饰华丽,而且楼梯天花板上用纯金箔覆盖,向觐见执政官的各国使臣夸耀着威尼斯的富有和强大。

在执政府的大厅里,还有丁托列托所作的世界最大幅油画《天堂》。如果是直接画在墙上或者屋顶上的壁画,做得多大都不稀奇,可这幅是在画布上的油画,居然占了大厅宝座背后的一整面墙壁,足足9米高22米宽,是世界油画的画幅之最。公爵府背后的叹息桥连接府邸和监狱。“叹息桥”这个有些哀怨的名字,让人仿佛一刹那就穿越到那个挣扎的年代。公爵府邸粉红色外墙和独特的“威尼斯哥特式”柱廊,见证了威尼斯国力冉冉上升直至顶峰的整个过程,在公爵府的临河码头上,耸立着两根12世纪的石柱,它们和圣马可教堂的铜奔马一样,也是威尼斯军队从君士坦丁堡掠夺来的,其中一根石柱顶上站着飞狮像,作为威尼斯商业帝国的象征,这尊飞狮出现在无数圣马可广场的摄影作品当中。另一根石柱顶上的雕塑是圣西奥多杀死鳄鱼,他是圣马可之前的威尼斯主保圣人。

这座公爵府邸容纳了整个威尼斯的最高行政机构,它修建于威尼斯权力最鼎盛的中世纪,从东方到西方的商路畅通无阻,条条大路通罗马,也通威尼斯。马可波罗就是那个时代的人。实际上,马可波罗生于今天克罗地亚的柯楚卡岛,但是因为当时整个达尔马提亚沿海地区都在威尼斯统治之下,所以马可波罗既可以说是今天的克罗地亚人,也可以说是当时的威尼斯人。

坐在贡多拉上遇见艺术

时间进入16世纪,从大历史的走向上,威尼斯开始走下坡路了,这是出于两个非常宏观的历史因素:西班牙葡萄牙主导的地理大发现开辟了大西洋商路,还有地中海东岸土耳其帝国的扩张。这两个大趋势,威尼斯都无力对抗。而触发威尼斯衰落的具体事件,是1620年代在和神圣罗马帝国的战争中失败,战后1630年爆发“黑死病”,威尼斯死了三分之一的人口。此后,威尼斯的国运衰败了。

从圣马可广场码头花10分钟摆渡到广场对面的圣乔治修道院教堂,登上塔楼,可以俯瞰整个运河和威尼斯老城的全境。登高俯瞰威尼斯最好的摄影点有3处:圣马可教堂二楼的大露台可以看到整个广场,但是看不到教堂本身;广场上的钟楼能登高望远,但是本身位置所限“只缘身在此山中”不能很好地看到广场本身,而且广场上等待登塔的游客太多。所以,似乎圣乔治教堂钟楼的位置是3处当中最佳。

坐上闻名于世的贡多拉小艇,沿着S形的运河河道一路上溯,终点在火车站前,这一路的运河两边,尽是14到16世纪威尼斯权贵们的豪宅。威尼斯是一座建筑在海边沼泽泥泞中的城市,所有建筑物都无法直接打地基,运河两侧这些直接建在水上的豪宅,其实都是架在数百上千根木桩上面,这些木桩深达5米以上,穿过水底的泥泞层直接打进下面的硬地,木桩常年浸泡在水中,以不易腐烂的赤杨树干为佳,但再不易腐朽的木材,在海水里浸泡上几十年也需要彻底更换了,可以想象,威尼斯这些几百年的老宅,常年的维修工夫可以说是一件靡费巨万的麻烦事情,当初逃到这片沼泽地建立威尼斯的人们,一定是对战乱恐惧到极端的程度,才会如此不惜工本地建造这座水上城市。

河岸一座方方正正的白色大理石建筑,是威尼斯学院画廊的大门,这里和执政府两处,汇聚了艺术史上文艺复兴后期“威尼斯画派”3位大师最精彩的作品。

在绘画艺术史上,古罗马以马赛克拼贴画为特色,到了中世纪基督教会垄断科学和艺术的时代,哥特式艺术从建筑领域扩展到雕塑和绘画领域,那个时候的代表性绘画作品是教堂圣像画,当时的画家还不懂透视法,画不出立体感,绘画和雕塑中的人体比例也几乎不合比例。直到15世纪佛罗伦萨开始了文艺复兴,绘画技法有了革命性的突破,拉斐尔、达.芬奇、米开朗基罗震动艺术界。在三大师之后,文艺复兴绘画的中心转移到威尼斯。威尼斯画派从色彩和光影明暗对比来寻求突破。最著名的大师也是3个人:提香、丁托列托、委罗内塞,其中前两位都出生在威尼斯。

“威尼斯画派”的3位大师

提香出生于1488年,比文艺复兴三大师中最年轻的拉斐尔只小5岁,但拉斐尔只活了37岁英年早逝,而提香高寿88岁,他在不到30岁的年纪就成了威尼斯艺术界的领军人物,1516年他的早期代表作《圣母升天》今天还在威尼斯弗拉里荣耀圣母堂的主祭坛正中央,另一幅作品《佩萨罗的圣母像》也在这座教堂主走道的北墙上。提香死后就埋在这座教堂。这里除了提香的两幅著名作品和提香的墓,还有埋葬18-19世纪浪漫主义雕塑家卡诺瓦心脏的墓碑。今天,如果從威尼斯学院画廊出来以后不走S形的大运河,而从陆路取直线走向运河起点的火车站,那么弗拉里荣耀圣母堂差不多正好在这条弓弦路的中间点。

提香的绝技是画面上艳丽的色彩,他还擅长自己调制特别的颜色,比如“提香红”除了色调特别,而且经久不褪色,后世无人能够仿制。提香在后来接近半个世纪的时间里名满天下,接到的订单数不胜数,尤其他为奥地利和西班牙的哈布斯堡朝廷作画,所以他的主要作品大多数并不在威尼斯本地,而是散布于欧洲各大名城,比如1534年提香画的《乌尔比诺的维纳斯》是绘画史上最著名的躺卧裸像,现在在佛罗伦萨的乌菲齐画廊,提香的另外两幅著名代表作,《巴库斯和阿里阿德涅》描绘酒神巴库斯(希腊名字是迪奥尼索斯)遇见克里特岛上米诺斯国王的女儿阿里阿德涅,一见倾心的希腊神话传说,这幅画在伦敦的国家画廊。提香1548年为神圣罗马皇帝查理五世画的著名骑像,现在收藏在西班牙马德里的普拉多博物馆。其实这不是提香第一次为皇帝画像,1532年提香44岁的时候,因为为皇室画像而被查理五世皇帝授予宫伯头衔和金马刺骑士团的勋位,这对于并非大贵族出身的提香来说,是非常特殊的荣耀。威尼斯学院的画廊收藏展出的提香作品有四五幅,其中比较著名的是《哀悼基督》和《圣母子》。

委罗内塞作品《雷班托战役》现收藏于威尼斯学院画廊。

丁托列托作品《圣马可遗体被运回威尼斯》现收藏于威尼斯学院画廊。

委罗内塞的作品《迦拿的婚礼》现收藏于卢浮宫,亦是卢浮宫收藏的最大油画。

除了这位威尼斯画派领军人物的作品,学院美术馆最出名的收藏还有两幅,一是达.芬奇研究人体比例的素描《维特鲁威人》,不过素描和油画不同,纸质见光容易损坏,所以博物馆很少展示这幅著名的素描。另一件作品是巨幅的《利未家的宴会》,作者是威尼斯画派另一位大师委罗内塞。委罗内塞真名叫做保罗·卡利亚里,1538年生于维罗纳,足足比提香小了一代,那个时代的画家经常以绰号作为艺名流传后世,真名反而没有人知道,比如波提切利,意思是“小桶”,比如丁托列托,是“染匠的儿子”,委罗内塞也是绰号,意思是“维罗纳人”。他13岁在维罗纳学画,37岁娶了师傅的女儿。

委罗内塞不到20岁就开始独立接绘画订单,在维罗纳的各个教堂绘画,1553年,25岁的他来到威尼斯,第一个工作就是为公爵府10人理事会大厅做装饰。委罗内塞的著名作品基本都是宗教题材的巨幅油画或者壁画,比如1563年的《迦拿的婚礼》,画的是耶稣基督在以色列北部加利利海第一次行使神迹,把水变成酒的故事。这幅画原本是威尼斯圣乔治修道院的订货,就是可以登塔眺望全城的那座修道院,而现在这幅画收藏在巴黎的卢浮宫。在威尼斯学院画廊里,另有委罗内塞另一幅代表作《利未家的宴会》,其实这幅画原本的名字是《最后的晚餐》,可是宗教裁判所看不惯委罗内塞过于写实的风格,还有随心所欲的场景和人物,责令委罗内塞修改画的内容。仅仅10年前的委罗内塞还可以随便画什么人物,当时他把自己、提香、丁托列托都画进了《迦拿的婚礼》。于是,委罗内塞既没有修改画的任何内容,也不去硬顶审查制度的权威,只是回家把画题目改了一下:我不画最后的晚餐了,就画普通人吃饭。机智的艺术家总能闪耀出他的光芒。

威尼斯画派的第3位大师丁托列托1518年生于威尼斯,也比提香小一代。他的父亲是染匠,意大利语叫tintore,那么染匠的儿子就叫Tintoretto,所以后来他在绘画史上就以丁托列托的绰号为人所知了。17岁的时候,丁托列托被父亲带到提香的工作室当学徒,只呆了10天就被送回家,因为他画了一幅素描,据说提香看到以后立刻对他的天赋感到嫉妒,所以拒绝再教他绘画。其实56岁的提香当时早已功成名就,似乎不可能嫉妒一个小孩子的才华。有人猜测可能是因为提香发现丁托列托的作品表现出的风格和自己不符,所以并不适合跟自己学习。此后丁托列托和提香之间虽然互相尊重,但关系比较冷淡,极少往来。有趣的是,丁托列托工作室的口号是“米开朗基罗的构图,提香的色彩”。

他的成名作圣马可系列就收藏在威尼斯学院画廊里。除了学院画廊,威尼斯城里另有一处丁托列托作品集中陈列的地方,那就是在上文提到的埋葬提香的弗拉里荣耀圣母堂附近的慈善医院。圣洛克慈善医院内部的壁画和顶画装饰,完全由大师丁托列托一手包办。1565-1567的2年和1575-1588这13年间,丁托列托为圣洛克慈善医院和教堂做的这项装饰工程仅大型绘画就有52幅。丁托列托还和委罗内塞一起给公爵府画壁画,尤其是1577年公爵府大火以后,所有的壁画装饰都要重做,公爵府里的世界最大油画《天堂》就是丁托列托的作品。其实最初为这个大厅创作壁画的项目是委罗内塞中标了,但未及开工委罗内塞就已逝世,丁托列托接手这个项目,画出了他毕生的最高杰作,此后直到1594年逝世,丁托列托再也没有创作大幅作品。

历经沧桑方见风景

在威尼斯大运河两岸,下一座值得注意的古迹是里亚托桥。它是横跨大运河的4座桥中最早的一座。1255年建成的时候是座木桥,中段可以移动以便航运船只上溯运河,可是后来威尼斯人口越来越多,木桥在14和15世纪坍塌了两次。1591年才建成现在这座单拱白色大理石桥,桥面有优雅的连拱柱廊遮盖,不惧风雨,不惧年代更迭。现在,这座桥上有很多商店,几乎是威尼斯上镜率最高的地标之一了。

在运河河口圣马可广场的对面,感恩圣母教堂的大圆顶非常显眼。1630年代爆发的“黑死病”瘟疫让这座城市丧失了三分之一的人口,瘟疫结束之后,为了感谢圣母保佑,威尼斯开始建造这座感恩教堂。所以它是威尼斯最后一座纪念碑式宏伟建筑,是相当纯正的近代巴洛克式风格。

白天拥挤的游客都离开以后,终于有机会在运河边享用一顿晚餐。虽然在传说里,马可·波罗从中国学来了面条,但其实今天的威尼斯,并不以意面或披萨出名,所以在这里就不要点披萨了。威尼斯地区最主要的美食以海鲜为主,有两种前菜是当地特色,一是维内托地区圣丹尼尔镇出产的火腿,二是用大蒜、洋葱、橄榄油腌渍的沙丁鱼。主菜点任何海鲜一般都不会错,软壳蟹、螯虾、刀蚬、鱿鱼都是当地特长。

酒足饭饱之后,在夜里空旷的圣马可广场,或者城里曲曲折折的河边小街走走,那时才真的能够体会到这座城市在中世纪时代的呼吸和脉搏。