说“淮汭”与“豫章”:吴师入郢之役战争地理新探

2020-05-28雷晋豪

雷晋豪

(香港教育大学文学及文化学系,香港)

前 言

公元前506年,吴王阖庐与伍子胥攻入楚国郢都一役,是中国史上的著名战役,它既是春秋时期晋、楚、吴争霸的高峰,也带动了政治地理的重整: 楚、蔡随后迁都,唐、胡则因之灭国。就战术而言,吴师的行军虽非现代意义的水、陆军联合作战,但淮河水道在战术运用中发挥了重要功能,是中国史上首次较详细记载的交替运用水道与陆路的战役。这种新型态的战争出现于吴、楚之间,反映出中国南方多水域的地貌特征,也体现出先秦时期南方国家的地域性格。从地缘政治关系而言,吴、楚战争也为后世的荆、扬之争拉开了序幕。

有关吴师入郢的历史地理研究主要是通过对相关地名进行空间定位来复原此役的战争地理。然而,既有研究在地名定位上尚有分歧,而由于战争是连续性的空间运动过程,实涉及一系列江、淮流域地名的系统性定位。同时,此役时代久远,遗留史料有限,故地理重构实质上已体现出研究者对于吴、楚二国战略形势与战术运用的理解,其本质上是一种历史解释。如果地理重构之中包含解释性的成分,则研究就不能局限于沿革地理的考证,而必须以吴、楚两国的战争过程为宏观脉络,于其中进行地名定位。

附带说明,关于楚昭王时期郢都的位置,学术界有江陵纪南城说以及宜城说的争议。(1)相关争议之回顾与讨论,见尹弘兵 :《楚国都城与核心区探索》,湖北人民出版社2009年版,第7—9、237—263页。这个复杂的课题有待它文专论,本文不拟涉入。考虑现今学术界的前沿成果,本文采用石泉、尹弘兵主张的宜城说。

一、研 究 回 顾

吴师入郢一役可以分为进兵(吴军出师到入郢)、追击(吴师追击楚昭王至随国)与退兵(秦、楚出兵救楚与吴师败归)三个阶段,而争议主要是关于进兵路线。以下先引述《左传》有关进兵阶段的原文:

(定公四年,公元前506年)冬,蔡侯、吴子、唐侯伐楚。舍舟于淮汭,自豫章与楚夹汉,左司马戌谓子常曰:“子沿汉而与之上下,我悉方城外以毁其舟,还塞大隧、直辕、冥阨。子济汉而伐之,我自后击之,必大败之。”既谋而行。武城黑谓子常曰:“吴用木也,我用革也,不可久也,不如速战。”史皇谓子常:“楚人恶子而好司马。若司马毁吴舟于淮,塞城口而入,是独克吴也。子必速战!不然,不免。”乃济汉而陈,自小别至于大别。三战,子常知不可,欲奔……十一月庚午,二师陈于柏举。阖庐之弟夫槩王……以其属五千先击子常之卒。子常之卒奔,楚师乱,吴师大败之。子常奔郑。史皇以其乘广死。吴从楚师,及清发……又败之。楚人为食,吴人及之,奔。食而从之,败诸雍澨。五战,及郢。己卯,楚子取其妹季芈畀我以出,涉雎……庚辰,吴入郢。(2)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,中华书局2016年版,第119—122页 。《春秋左传正义》文字与此略有异 ,“ (楚师)奔。(吴师)食而从之”断作“(吴师)奔食而从之” ,“ 季芈”作“季芉”,对本文探讨的内容没有影响。见〔晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达等正义 :《春秋左传正义》卷五四“定公四年”条,《十三经注疏》,中华书局2009年版,第2136页。

上引文涉及的地名之中,除了汉水、淮水以及郢之外,淮汭、豫章、大隧、直辕、冥阨(大隧、直辕、冥阨合称“城口”)、小别、大别、柏举、清发、雍澨等多地定位都有争议。

关于其地理重建有三种论说: 1.方城说。石泉主张吴师是乘舟由淮河进兵,在淮汭(新蔡南)舍舟后,北行经方城南段经过唐国、豫章(淯水东岸的豫章大陂)而抵达汉水。其后吴师在大别与小别(襄阳东)、柏举(襄阳东北)交战获胜,经清发(襄阳东北清河)、雍澨(襄阳北)进入郢都。其行军的方向可以概括为先西后南(图1)。石泉 :《从春秋吴师入郢之役看古代荆楚地理》,《古代荆楚地理新探》,武汉大学出版社1988年版,第355—416页。近出清华简《系年》有不少相关记载,综合研究可参考李守奎 :《清华简〈系年〉所记楚昭王时期吴晋联合伐楚解析》,《古文字与古史考——清华简整理研究》,中西书局2015年版,第122—134页。然李守奎据《系年》“晋与吴会为一,以伐楚,门方城,遂盟诸侯于召陵,伐中山”,以为吴师入郢一役系晋、吴联军破方城而入郢,因而同意石泉的“方城说”。核之《左传》,召陵之盟与晋伐中山在鲁定公四年三月,吴、蔡、唐伐楚入郢在该年冬季,则《系年》所谓晋、吴伐方城一事应早于吴师入郢一役,并非同一战役。针对同一条简文,马楠的解读是吴师入郢之际,晋师伐方城以助其威。见马楠 :《清华简〈系年〉辑证》,中西书局 2015年版,第380—384页。其解读是否符合简文可待讨论,若此说成立,则可侧面反证吴师并非采行方城道。

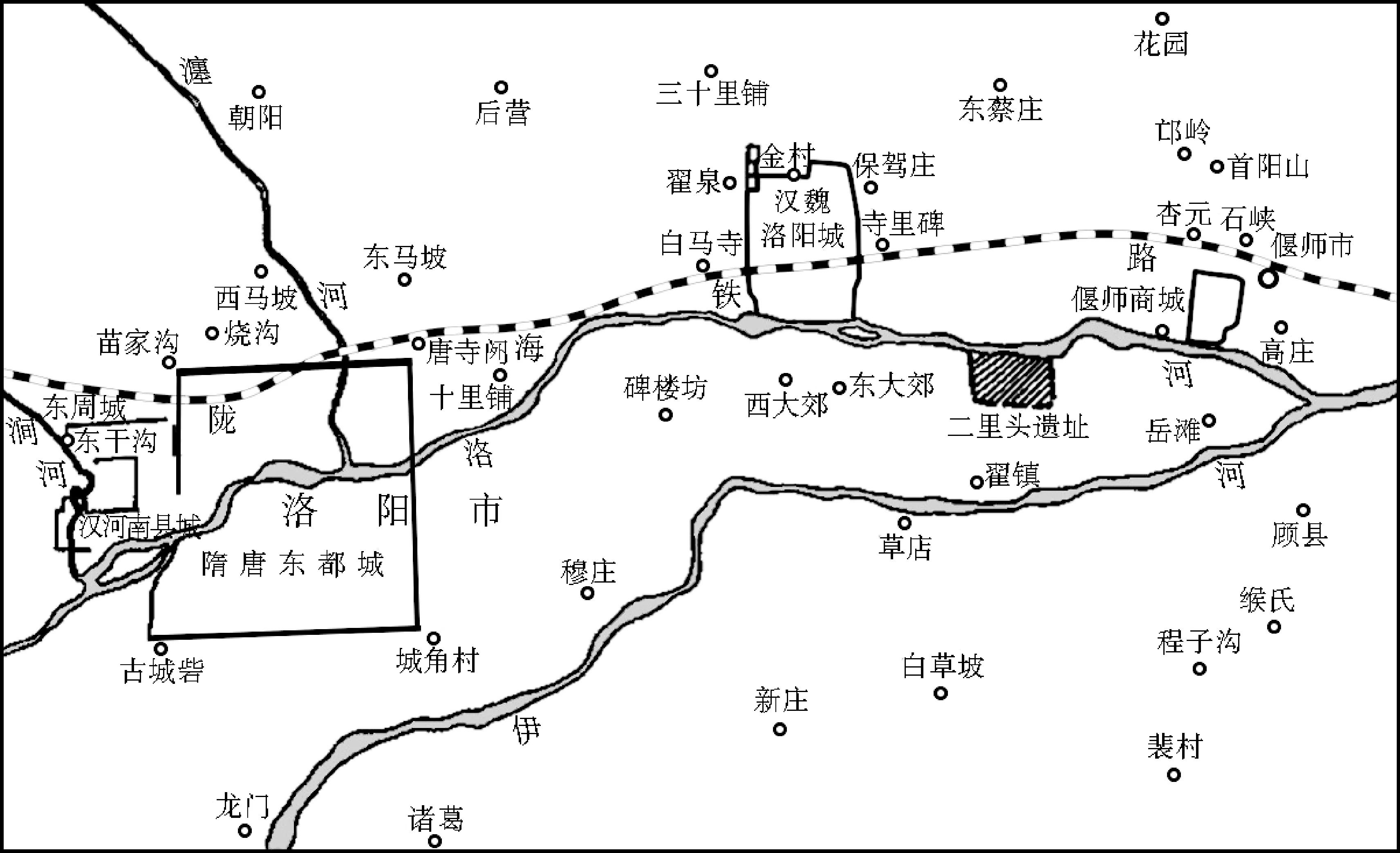

图1 春秋吴师入郢之役势略图(一)吴、唐、蔡师入郢的军行路线及楚昭王奔随路线资料来源: 石泉 :《古代荆楚地理新探》,武汉大学出版社2013年版,第377页。

2.义阳三关说。俞宗汉认为吴师并非取道方城,而是经由义阳三关(冥阨、直辕、大隧)南下,经过豫章(安陆章山)、大别(汉阳龟山)、柏举(汉川、云梦)、清发(涢水)、雍澨(钟祥北)后入郢。这一行军路线可以概括为先南后北(图2)。(3)俞宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初集)》,湖北人民出版社1984年版, 第93—121页。

图2 吴师入郢路线示意图资料来源: 俞宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初集)》,湖北人民出版社1984年版,第306页。

3.举水河谷说。严耕望认同俞宗汉先南后北的大方向,但认为吴师并非经由信阳南之隘道南下,而是提前在固始、潢川一带南行进入大别山脉,循举水河谷西南行,在柏举(武汉市新洲区举口)决战之后攻入郢都。(4)严耕望撰,李启文整理 :《唐代交通图考》第6卷《河南淮南区》篇五七“桐柏山脉诸关道”条,上海古籍出版社2006年版,第1964—1967页。

上举三家的地理重构颇有分歧,然其共通思路均是以几个地名作为“支点”,由之推论相关地点。这些地理“支点”有: 淮汭、豫章、城口以及柏举等地。由于缺乏当时资料为证,诸家都是以晚出文献作为参照,彼此的证据力和说服力也就难分轩轾。

问题在于,诸家均忽略了地理重建的第一个支点——淮汭——有文献学层面的问题。而战争地名环环相扣,一旦重新定位了“淮汭”,势必牵动下一个支点——豫章——的定位。调整了这两个支点,也就松动了相关地名的定位,为地理重建带来新的可能。

另外,战争与交通息息相关,既有研究却多半聚焦于地理文献的考证,而未凸显交通在战争中扮演的角色。实际上,中国的长距离水路运输正是在春秋晚期发源于江、淮流域,而吴、楚、越三国更是首先将水运加以军事化运用的政权。(5)Chinhau Lei(雷晋豪), The Emergence of Organized Water Transport in Early China: Its Social and Geographical Contexts, Clara Wing-chung.Ho; Ricardo K.S.Mak; Yue-him Tam, Voyages, Migration and the Maritime Silk Road: An International Symposium on China’s Role in Global History (Berlin: De Gruyter, 2018), pp.45-90.吴师成功攻克郢都的原因之一,正是其能娴熟地交互运用水、陆交通以达成战术目标。故讨论吴师入郢一役势必要厘清吴、楚交通地理及其相应的军事策略,而交通线也是连系地名关系的线索。

以下首论吴、楚之间的战略形势,次论《左传》文本的校勘学问题,再循着交通地理解读吴师入郢一役的战争历程。

二、吴楚战略形势

关于吴、楚二国的战略形势,顾栋高有一段精简的总结:

夫长江之险,吴、楚所共,而楚居上游,故长岸之战,司马子鱼曰:“我得上游,何故不吉?”卒得其乘舟余皇。故吴、楚交兵数百战,从水则楚常胜,而从陆则吴常胜。楚以水师临吴,而吴常从东北以出楚之不意。(6)〔清〕顾栋高 :《吴疆域论》,〔清〕顾栋高辑,吴树平、李解民点校 :《春秋大事表》卷四《春秋列国疆域表》,中华书局1993年版,第544页。

顾栋高着眼于地理因素与军事策略的关联,认为长江中游的楚国拥有上游优势,形成了“从水则楚常胜”的局面。

顾栋高的结论出于归纳。他的《吴楚交兵表》整理了入郢之前楚国发动的对吴战争,并将相关地名如鸠兹、衡山、朱方、长岸、鹊岸等均定位于长江下游,分布于安徽铜陵以至江苏镇江一带的河段。(7)〔清〕顾栋高辑,吴树平、李解民点校 :《春秋大事表》卷三三《春秋吴楚交兵表》,第2071—2080页。谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图,中国地图出版社1982年版1996年印刷,第29—30页。蒙文通曾有古代长江无航利之说,故将上举地名移至淮河流域,见蒙文通 :《论古水道与交通》,《禹贡半月刊》1934年第1卷第7期,第2—6页。张胜琳的看法与此类似,见张胜琳 :《吴楚淮域之战若干相关地名地望略考》,张正明 :《楚史论丛(初编)》,第122—128页。然而,蒙氏之说颇多可待商榷之处,如其“巢湖之道”将期思与芍陂混为一谈,以为均孙叔敖所辟,并不可取,见石泉 :《关于芍陂(安丰塘)和期思-雩娄灌区(期思陂)始建问题的一些看法》,《古代荆楚地理新探·续集》,武汉大学出版社2013年版,第75—79页。张胜琳的论证则多以后出数据取代早期数据,在方法论上可待商榷,且部分论述亦不符合考古资料,尚待检证。本文从顾栋高之说。顾栋高并未论及春秋时期楚国的水师基地,试对之推测如下。据《水经注》记载,(江陵)今城为

楚船官地也,《春秋》之渚宫矣。(8)〔北魏〕郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校 :《水经注疏》卷三四《江水二》,江苏古籍出版社2001年版,第2861页。

此“渚宫”据注文即《左传》鲁文公十年(公元前617年)子西见楚王之地(9)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“文公十年”条,第629页;〔北魏〕郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校 :《水经注疏》卷三四《江水二》,第2861页。,应是当时的离宫别馆,则楚国经营江陵地区至少上溯至春秋早期。“楚船官”的设置时间不详,黄盛璋依据江陵凤凰山汉墓出土简牍以及随葬木船模型,认为汉初江陵地区有发达的造船工业(10)黄盛璋 :《江陵凤凰山汉墓简牍及其在历史地理研究上的价值》,《历史地理与考古论丛》,齐鲁书社1982年版,第191—192页。,这可能系由“楚船官”发展而成。考古报告也证实了江陵纪南城至迟在春秋晚期已形成了城墙与成规模的聚落。(11)湖北省博物馆 :《楚都纪南城的勘查与发掘(下)》,《考古学报》1982年第4期。综上,可推测春秋晚期楚国或以此为水师基地,以顺江而下征伐吴国。

楚军利用上游优势一再“为舟师以伐吴”(12)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“襄公二十四年”条,第1201页。,自然使吴国陷于不利。吴国虽“不能一日而废舟楫之用”,但地势却使其居于军事被动。历次长江水战中,吴国虽能将战场限定于长江沿岸,却很难主动出击。吴国若要反制楚国,就只能“从东北以出楚之不意”,循淮河通道威胁楚国的东北领土。

然而,楚国在淮河流域也布置重兵,其方城内外以及淮北平原曾有申、息、陈、蔡以及东、西不羮等“赋皆千乘”的“大城”。(13)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“昭公十二年”条,第1486页。此系就楚灵王时期而言。此后楚昭王时至吴入郢前,陈、蔡复国,但申、息、东西不羹仍为楚国北境之重镇。吴、楚战争激烈化之后,楚国又在淮北建筑州来、钟离以及巢三座城邑。(14)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“昭公四年 ,“ 昭公十九年”条,第1390、1559页。尽管自晋、吴通使已来,吴国已经习得了“射御 ,“ 乘车”与“战阵”的战术,但毕竟是偏鄙之国,若要在陆路与楚军正面抗衡,仍然难有必胜的把握。

楚国的“千乘”之邑有一个共通点,即都是陆路交通线上的据点。其最早建立的申、息之师,分别控制南阳盆地的中枢以及淮河上、中游地区的沿河交通线。楚灵王时期设置的东、西不羮,控制方城与中原之间的交通线,陈、蔡则分别控制由鲁、宋南下方城以及由中原南下淮域的道路。大略同时设置的州来、钟离与巢,则控制淮水沿岸以及淮南与大别山北麓之间的交通线。

由此可见,不同于长江中游的水师基地,楚国在淮河流域是以陆路交通线建构其军事体系。(15)楚国在淮域或许也有布置部分舟师,《左传》记载楚舟师曾抵达“沙汭”,即沙水入淮河处,约当今安徽蚌埠市东一带,可能是循淮河进兵。见杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“昭公二十七年”条的“沙汭”,第1650页;〔北魏〕郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校 :《水经注疏》卷二二《渠沙水》,第1923页。但楚国舟师在淮域活动的记录仅此一见,且在该场战役中并非主力,最终也无功而还。总体而言,楚国的舟师以长江为基地,淮河流域的军事体系是以陆防为主。其原初目的是争霸中原,故军力集结在北进中原的交通干线。吴国兴起后,楚国加强了其对淮河与大别山间东西向通道的控制,结合已有的“千乘”之邑,形成完整的陆防系统。

吴国在长江流域居于被动,不得不将战略目标转移到淮河流域。但楚国在淮域的层层重兵,使吴国在陆路也缺乏必胜的条件。面对这种不利的局势,本文主张吴国是有意识地利用淮河水道规避楚国的陆防体系,而吴国也势必要充分利用水道运输始能长趋直入。明了这个战略背景之后,我们可以进入文献,由历史地名来推究吴师的空间活动。

三、说“淮汭”与“豫章”

重构吴师入郢的进军路线,关键是《左传》的这一段文字:

冬,蔡侯、吴子、唐侯伐楚。舍舟于淮汭,自豫章与楚夹汉。

其中 ,“ 淮汭”以及“豫章”两个地名为个中关键。关于“淮汭”,杜注:

吴乘舟从淮来,过蔡而舍之。(16)〔晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达等正义 :《春秋左传正义》卷五四“定公四年”条,《十三经注疏》,第2136页。

杜预认为“水之隈曲曰汭”(17)〔晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达等正义 :《春秋左传正义》卷一一“闵公二年”条,《十三经注疏》,第1787页。,其理据或系得自《说文》云“隈,水曲也”(18)〔汉〕许慎撰,〔清〕段玉裁注 :《说文解字注》篇一四下《?欙部》,上海古籍出版社1981年版,第734页。。按“隈”从“畏”得声,而“汭”从“内”得声,均为微部字。杜预或系基于音近关系而释“汭”为“隈”,并理解为曲流。基于这一字释及其对于淮河中、下游的地形认识,杜预认为吴师“过蔡而舍之”(19)〔晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达等正义 :《春秋左传正义》卷五四“定公四年”条,《十三经注疏》,第2136页。。受到杜注影响,现代学者多将吴师的舍舟处定在蔡国(时在新蔡)南方淮水弯曲处。(20)石泉 :《从春秋吴师入郢之役看古代荆楚地理》,《古代荆楚地理新探》,第357页;喻宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初集)》,第99页。

其实杜预对于“汭”字的解读是可待商榷的。首先 ,“ 隈 ,“ 汭”通读在古籍中找不到实例 ,“ 隈”表示“水曲”似是战国以来的后起之义。此外,古籍语境显示“汭”是一种河川地形,但决不会是曲流。无论是地形导向或是河道自然摆动,河川的任一河段都会出现曲流。若将“汭”字释为曲流,不免使古籍之中频繁出现的“某汭”失去了界定位置的功能。

归纳《尚书》《左传》《周礼》等早期古籍中的“汭”字,共有如下地名:

妫汭、渭汭、洛汭——《尚书》(21)屈万里著,李伟泰、周凤五校 :《尚书集释》,中西书局2014年版,第14、63、175页。

洛汭、伊汭、泾汭——《逸周书》(22)黄怀信、张懋镕、田旭东撰,黄怀信修订,李学勤审定 :《逸周书汇校集注》卷五《度邑解第四四》、卷八《职方解第六二》,上海古籍出版社2007年版,第480—481、985—986页。

泾汭——《周礼》(23)〔清〕孙诒让著,汪少华整理 :《周礼正义》卷六三《夏官·职方氏》,中华书局2015年版,第3216页。

渭汭、滑汭、雒汭、夏汭、罗汭、豫章之汭、沙汭、淮汭、桐汭——《左传》(24)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“闵公二年 ,“ 宣公八年 ,“ 昭公元年 ,“ 昭公四年 ,“ 昭公五年 ,“ 昭公二十四年 ,“ 昭公二十七年 ,“ 定公四年 ,“ 哀公十五年”条,第286、760、1338、1390、1407、1615、1650、1719、1888页。“庄公四年”条有“汉汭”,尚有争议,详后。

汉汭、夏汭——《秦水陆里程简册》(25)辛德勇 :《北京大学藏秦水陆里程简册初步研究》,《石室賸言》,中华书局2014年版, 第94—96页。

除了较具争议的“豫章之汭”以及以下讨论的“淮汭”之外 ,“ 汭”均是二水汇流之地。典籍中的“渭汭”即渭水入河处(26)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“闵公二年”条,第286页。,“ 沙汭”是沙水入淮处(27)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“昭公二十七年”条,第1650页。谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图,第29—30页。,“ 桐汭”是桐水入中江处(28)谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图,第29—30页。,北京大学藏《秦水陆里程简册》中的汉汭与夏汭则分别指汉水汇入夏水以及夏水汇入江水处(29)辛德勇 :《北京大学藏秦水陆里程简册初步研究》,《石室賸言》,第95—96页。。大量例证说明《说文》“汭,水相入也”的释义为是。古籍记载了大量带“汭”的地名,说明其已由自然地形取得人文地理的意义。这也不难理解。“水相入”之地有明确位置,而汇流之地往往为交通枢纽,因而成为常见的地名。

但若进一步分析“某汭”的命名规律,则通常是以支流入主流处称为该“支流之汭”。换言之,是以主流为预设本位,利用支流界定位置。当然,由于技术条件的限制,古人有时未能精确区别现代测量所界定的主流和支流,故其支流、主流的认定有时会有主观倾向。最显著的例证就是“洛(雒)汭” 。《逸周书·度邑解》记载周武王遗命:

自雒汭延于伊汭,居阳无固,其有夏之居。(30)黄怀信、张懋镕、田旭东撰,黄怀信修订,李学勤审定 :《逸周书汇校集注》卷五《度邑解第四四》,第480—481页。

如果依照“支流之汭”的通例,则“有夏之居”应是位在洛水与黄河交汇处至伊水与洛水的交汇处,亦即今日河南省偃师市东北、洛水与伊水交汇处以东、黄河以南的地域。但这一地域属邙山范围,不可能有大型聚落,也违反了考古学的证据。按,《世本·居篇》之“居”在古文中是指都城所在(31)〔汉〕宋衷注,〔清〕秦嘉默辑补 :《世本》卷八《居篇》,《世本八种》,中华书局2008年版,第345页。,若依照二里头文化即夏文化的思路(32)关于二里头文化是否是夏文化,学界尚有不同见解。其研究史可参考朱凤瀚 :《夏文化考古学探索六十年的启示》,《历史研究》2019年第1期。考虑历史学与考古学的研究成果,本文采纳二里头文化即夏文化一说,并以此为前提讨论“洛汭”。,考虑到相关河道虽有一定变动,但伊河入洛河口位置偏移不大(33)历史上洛水与伊水有河道变动,但不影响本文所探讨的地理格局。见许天申 :《洛阳盆地古河道变迁初步研究》,河南博物院编 :《河南博物院落成暨河南省博物馆建馆70周年纪念论文集》,中州古籍出版社1998年版, 第138—141页。,“ 有夏之居”应位在偃师市西南、洛水与伊水交汇处以西(图3)。这就说明了古人对于主流与支流的认定有时会有主观性。

图3 二里头遗址位置示意资料来源: 据中国社会科学院考古研究所《中国考古学·夏商卷》(中国社会科学出版社2003年版,第61页)编绘。

关于周代的洛汭,有一个较明确的参照 。《尚书·召诰》记载召公营建成周时:

太保乃以庶殷,攻位于洛汭。(34)屈万里著,李伟泰、周凤五校 :《尚书集释》,第175页。

这个洛汭应与西周洛邑相距不远。由历史地理学、水系走向以及考古发现来推测,西周洛邑位在洛水北岸的涧水入洛处(35)有关西周洛邑位置的讨论众多,最新的综合性讨论,参考[日] 黃川田修 :《洛陽 “成周” 所在地を巡る諸問題》,日本中国考古学會編集 :《中国考古学》2018年第18號。,平王东迁后的东周王城即是西周洛邑的延续(36)李学勤 :《东周与秦代文明》,上海人民出版社2007年版,第12—13页;中国社会科学院考古研究所编 :《中国考古学·两周卷》,中国社会科学出版社2004年版,第230—231页。,故知西周时期的“洛汭”是指洛水与涧水的交汇之地,周武王所谓“自雒汭延于伊汭”指的是由洛、涧交汇至伊、洛交汇之间,正符合二里头遗址的所在地。周人将洛、涧交会处称为“洛汭”,暗示其以涧水为本源,而以洛水为支流界定位置。这可能是因为周人由渭河流域东出“翦商”,是沿着崤山道的涧(谷)水河谷行进(37)涧水、谷水互受通称,见〔北魏〕郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校 :《水经注疏》卷一五《涧水》,第1357页。,因而直觉地以涧水为本源。

然无论是冠以主流还是支流之名 ,“ 汭”字必须符合二水汇流的基本定义。以此检视“淮汭”不免出现矛盾。按,淮水为古代的四渎之一,也就是直接入海的大河,故理论上不应有“淮汭”这个地名。这一个矛盾现象暗示了今本《左传》中包含有文本错误,而这又造成了“舍舟于淮汭,自豫章与楚夹汉”的错误断句方式。

其实 ,“ 汭”的本字是“内” 。《说文》:“内,入也。从冂,自外而入也”(38)〔汉〕许慎撰,〔清〕段玉裁注 :《说文解字注》篇五下《入部》,第224页。,其本义是指主体移动进入某一空间,原为动词,由之引申出支流入主流之地的名词意义。

图4

就文字演变而言,由先秦以至秦、西汉时期 ,“ 汭”字都是写作本字“内” 。《禹鼎》“至于历内”(39)《禹鼎》,《集成》02833 。《集成》为中国社会科学院考古研究所编《殷周金文集成》(修订增补本,中华书局2007年版)简称。,应当隶定为“历汭” 。《禹贡》“泾属渭汭”,陆德明《经典释文》云“汭,本又作‘内’”(40)高亨、董治安 :《古字通假会典》,齐鲁书社1997年版,第553页。,可见早期版本书作“内” 。《秦水陆里程简册》涉及多条江、汉流域的河流,其中有“汉汭”与“夏汭”,其“汭”也是写作“内”(“汉内”,图4(41)北京大学出土文献研究所编 :《北京大学藏秦代简牍书迹选粹》,人民美术出版社2014年版,第33页。)。

加水旁的“汭”字大概在东汉时期出现,此时进入“内 ,“ 汭”混用时期 。《汉书》记载了多个带“汭”的地名,但《沟洫志》云:“及盟津、雒内”,颜师古注曰:“内读曰汭”(42)《汉书》卷二九《沟洫志》,中华书局1962年版,第1675页。,尚且将“汭”写作“内”。大概要到《说文解字》之后,汭、内始明确划分 ,“ 汭”成为“水相入”之地的专字。

由之推测,《左传》的“淮汭”在古本中应是写作“淮内”。

然而,古文“入 ,“ 内”混用 。《说文》云:“入,内也”,又云:“内,入也”,其本意均指事物移动进入某一空间,二者之分在于主体之别。“入”是以移动者为主体进入某一空间;而“内”则是以空间为主体表达其被移动者所进入,用白话而言即“进入”与“进来”的分别。语意之别既微,而二字字型相关,故古文时常混用。

举例而言,金文行册命礼之后,受册者“返入瑾璋”,郭沫若读为“返纳瑾璋”(43)《颂鼎》,《集成》02828。郭沫若 :《两周金文辞大系图录考释》,上海书店1999年版,第72—73页。。金文“出入”又作“出内”(44)“出入”之例如《卫鼎》《毛公鼎》《小臣宅簋》《蔡簋》《麦方彝》,《集成》02733、02841、04201、04340、09893等。作“出内”之例如《伯矩鼎》《叔?冿7父卣》《小子生尊》《矩鼎》《伯龢鼎》,《集成》02456、05428、06001、NA1664、NA1690等。标记NA者引用自陈昭容、钟柏生、黄铭崇、袁国华编 :《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》,台北艺文出版社2006年版。;“入门”又作“内门”(45)“入门”之例如《鼎》《此鼎》《颂鼎》《小盂鼎》《大师虘簋》,《集成》02815、02821、02827、02839、04215等。作“内门”之例如《无鼎》《簋》《宰兽簋》,《集成》02814、04296、NA0663等。,后者更形成合文“”(46)《无鼎》,《集成》02814。;又如“入右”又作“内右”(47)“入右”之例如《豆闭簋》《辅师簋》《敔簋》《蔡簋》,《集成》04276、04286、04323、04340。“内右”之例如《楚簋》《伊簋》《扬簋》《师虎簋》,《集成》04249、04287、04294、04316。,例证甚多。战国简牍之中“入 ,“ 内”亦通读,《曹沫》“曹沫内(入)见曰”,《昔者》“大(愠)于外,不见于内。内言不以出,外言不以内(入)”(48)白于蓝 :《简牍帛书通假字字典》,福建人民出版社2008年版,第224页。引文依宽释隶定加以改写。。在传世文献中,《礼记》“无不务内”,《吕氏春秋》与《淮南子》均书“内”作“入”;《左传》“以出内火”于《汉书》中作“入火”。(49)高亨、董治安 :《古字通假会典》,第552页。这些例证显示入、内混同是古文普遍的现象。

由此可见,今本《左传》的“淮汭”在古本之中应是写作“淮内”,而古代入、内混同,当然也可以写作“淮入”。很可能后代文献传抄时,受到“某河之汭”的地名通例而改写为“淮汭”,却忽略了淮河独流入海,不符合“某汭”的基本定义。回归到原始文本 ,“ 淮入(内)”的“入”字应是动词,其断句应该下读为

舍舟于淮,入自豫章,与楚夹汉。

“入”是动词 ,“ 入自”某地为《左传》常见的句例,如“入自颠,伐鄍三门”(50)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“僖公二年”条,第308页。,“ 入自丘舆。击马陉”(51)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“成公二年”条,第870页。,以及“众车入自纯门,及逵市”(52)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“庄公二十八年”条,第263页。,即是自某地进入的意思。依此还原《左传》文本,系指吴师舍舟于淮水之后,由豫章进入楚境。

吴师舍舟之处过去多因循杜注定于新蔡南方。其实,先秦时期根本不存在“淮汭”这个地名。另外,吴、蔡二国固然联兵伐楚,并不表示双方必须在蔡国会师。部队是机动性的主体,以信息流通为前提,双方大可以在约定的地点会师。基本上,现有证据很难确定吴、蔡的会师地点,故此处姑且不论蔡军动向。但吴师既是刻意以水路规避楚国的陆路军事体系,其舍舟之处应当较位在息县的楚国息师更为上游,至淮河不能通航之处才会弃舟从陆。

尽管不知道吴师的舟船大小以及吃水深度,但在河南息县曾经出土长达9.28米的商代早期木船(53)现收藏于信阳市博物馆。,显示淮水中游在商代即可通行较大的船只。笔者于2017年12月进行实地考察时,发现淮河在信阳市的楚城阳城遗址一带,近年因抽沙工程使河道加深,致使河道宽度缩减,但冬季河道依然宽达百米以上,且隆冬时节未曾断流。河道主流之中停靠有抽沙船只。该船长有二三十米有余,吃水较深,却依然航行无阻。由之推测,两千多年以前吴国舟师要在冬季航行到信阳以上不会成问题。

文献记录也暗示了吴国的舍舟之处。沈尹戌提出其战略时说:

我悉方城外以毁其舟,还,塞大隧、直辕、冥阨。

多数学者都将“还塞大隧”连读,只有严耕望在“还”字断句,本文从之。(54)严耕望撰,李启文整理 :《唐代交通图考》第6卷《河南淮南区》篇五七“桐柏山脉诸关道”条,第1965页。“还”字意指走过而返,则吴军舍舟之处应较义阳三关(信阳南)更为上游。尽管具体的舍舟地难以确知,然淮水在桐柏县以东仍大致流经平原地形,桐柏月河在先秦时期也有较具规模的聚落(55)南阳市文物研究所、桐柏县文管办 :《桐柏月河一号春秋墓发掘简报》,《中原文物》1997年第4期。,未始不可行船。淮河是在桐柏以西才真正进入山区,河道曲折,高差剧烈,推测吴师的舍舟处应在信阳以西,桐柏以东的地带。

如果这个推论正确,则有助于确定吴师途经的下一个关键地点: 豫章。

豫章一名数见于《左传》,杜预注云其为“汉东江北地名”(56)〔晋〕杜预注,〔唐〕孔颖达等正义 :《春秋左传正义》卷五四“定公四年”条,《十三经注疏》,第2136页。,不免空泛。顾栋高则画出一个范围,认为:

自江西之九江、饶州二府,隔江为江南之安庆府境,北接颍、亳、庐、寿,西接光、黄,皆为楚之豫章地。(57)〔清〕顾栋高 :《春秋时楚豫章论》,〔清〕顾栋高辑,吴树平、李解民点校 :《春秋大事表》卷四《春秋列国疆域表》,第552页。

其说为《中国历史地图集》所从,故将豫章以大字标注在大别山北麓与淮河之间的广大地区。(58)谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图,第29—30页。

其实,豫章在先秦时代是异地同名,并非一地。顾栋高将多地视作一地并不可取。归纳起来,古籍之中共有四个豫章: 其一为清代庐州府、汝宁府,淮水左右之地;其二,江西之豫章,汉代豫章郡由之得名;其三,《舆地纪胜》所载,湖北安陆之章山(59)〔清〕易本烺 :《春秋楚地答问》,中华书局1985年版,第5页。;其四,《水经注》所载淯水左岸的豫章大陂,位在南阳盆地东缘。(60)石泉 :《从春秋吴师入郢之役看古代荆楚地理》,《古代荆楚地理新探》,第359—360页。

就吴师入郢一役而言,江西的豫章显不可采,汝宁豫章在吴军舍舟处之前,亦不可取。只剩章山说与南阳说可以考虑。喻宗汉主张章山说,严耕望从之,而石泉则力主南阳说。

从文献的角度而言,章山说出于南宋《舆地纪胜》,比起《水经注》远为晚出,在方法论上较有疑虑。此外,章山说的前提是吴师由义阳三关南行,而新发表的《曾侯与钟》铭文记载吴师入郢一役云:“西征南伐,乃加于楚(NB0488)”,高崇文已指出铭文记载的行军方向证明章山说为误(61)高崇文 :《曾侯与编钟铭文所记吴伐楚路线辨析——兼论春秋时期楚郢都地望》,《江汉考古》2015年第3期。,故当以石泉提出的南阳说为是。

南阳说与前论吴师的舍舟之地位置相连。其具体路线依据笔者于2019年3月31日进行的实地考查,由桐柏县沿淮河西行,在桐柏山与淮河之间夹着一条平坦易行的交通走廊,沿途经淮源镇越过江、淮分水岭后抵达平氏镇。该地有商、周时期的孤峰山遗址,为连结汉东的结点。(62)徐少华、田成方、尹弘兵 :《桐柏县几处古文化遗址调查简报》,《江汉考古》2009年第3期。继续西行抵达河南省唐河县,其周遭有新石器时代的湖阳城遗址,亦有如蓼山、蓼阳河以及唐子山等与先秦古国相关的地点,是一处早期文明的密集区。由唐河县南行可经湖阳镇抵枣阳,西南行可循唐河抵汉水襄阳段。在这个地域范围寻找豫章大陂故址,最似今唐河与白河相交处的低地,位于襄阳市襄州区双沟镇一带。(63)此次考察蒙湖北文理学院叶植教授协助完成,许多观点得到叶植教授的指点。

推测吴师舍舟后即循淮河与桐柏山间走廊西行,经淮源进入南阳盆地东部,再循唐河西南行经豫章抵达汉水北岸。

春秋时期,豫章通路的可行性得证于《左传》。鲁昭公三十一年(公元前511年),吴师围弦,楚国:

左司马戌、右司马稽帅师救弦,及豫章,吴师还。(64)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“昭公三十一年”条,第1684页。

弦国位在息县南,楚军的计划可能是通过豫章、淮源进入淮河流域以驰援弦国。这个军事行动发生在吴师入郢之前五年,说明由南阳盆地经淮源连结淮河流域的道路可行。

这个交通路线也契合唐国的位置。唐国的地望自古有随州市唐县镇与河南省唐河县二说,石泉力主唐河县说(65)石泉 :《从春秋吴师入郢之役看古代荆楚地理》,《古代荆楚地理新探》,第360—376页。关于唐国地望以及近年来出土材料的讨论,可参考田成方 :《汉淮地区唐国铜器及其历史地理考论》,出土文献与中国古代文明研究协同创新中心、中国人民大学分中心编 :《出土文献的世界——第六届出土文献青年学者论坛论文集》,中西书局2018年版,第13—29页。,成为学界通说,然并未有考古材料为证。具有明确出土位置的唐侯铜器要到近年才被发现。2012年,随州市破获的义地岗盗掘案出土数件带“唐侯制随夫人行器”铭文的青铜器。黄凤春指出,这些器物说明唐、随关系密切,则其地望应当以随州市唐县镇为宜。(66)此观点是笔者于2018年9月参加“楚文化与长江中游早期开发国际学术研讨会”时, 见黄凤春、黄建勋 :《从新见唐国铜器铭文再谈曾随之谜——兼谈姬姓唐国的地望问题》一文, 复蒙黄凤春先生口头指点而得, 谨致谢忱。然《唐侯鼎》的时代为春秋中期,早于吴师入郢之役。由春秋中期至晚期,唐国地望是否变动并不得而知,但义地岗出土的唐侯器为时代最接近的证据,故本文采用此说。若此,则唐国地控随枣走廊中枢,可以切断随国与楚国的陆路交通,便利吴师通过南阳盆地东缘向汉水进兵 。《左传》所谓“蔡侯、吴子、唐侯伐楚”自然是笼统的说法,其具体过程应是吴、蔡联军通过淮源、豫章抵达汉水襄阳段后,与由随枣西出的唐师会合。

吴国的进兵途径表现出高超的军事策略 。《襄阳耆旧记》引《寰宇记》说:

楚有二津,谓: 从襄阳渡沔,自南阳界出方城关是也,通周、郑、晋、卫之道;其东,则从汉津渡汉,经江夏出平皋关是也,通陈、蔡、齐、宋之道。(67)〔晋〕习凿齿原著,舒焚、张林川校注 :《襄阳耆旧记校注》卷四《城邑》“北津”条,湖北人民出版社1999年版,第348页。

楚国与中原之间有方城道与义阳三关两条主要道路。然而,前者有方城为隘,方城内外分别有申县之师以及东、西不羮把守。后者经过城口关隘,且有息师把守淮滨。吴国若由陆路进兵,无论采行方城道或城口道,都要面对地形障碍以及楚国重兵,很难有战胜的机会。

吴师因而采行间道,先以水师循淮河水路西行,避开淮北平原的陆防重镇。舍舟之后,循桐柏山与淮河间的走廊进入南阳盆地,再沿着唐河西南行经豫章抵达汉水襄阳段。这一个进兵模式与邓艾采阴平道而进入四川平原的思维如出一辙,都是采行间道,避实就虚,突袭腹心,以高度的机动性以及一定的冒险求取战果。

四、吴师入郢的过程

吴军采间道直攻核心,看似来势汹汹,其实孤军深入,补给线绵长,利在速战。故顾栋高认为:

当日为楚之计者,第当严兵固垒,勿轻与战,淹至旬日,吴必倦怠欲归。(68)〔清〕顾栋高 :《春秋吴楚柏举之战论》,〔清〕顾栋高辑,吴树平、李解民点校 :《春秋大事表》卷三三《春秋吴楚交兵表》,第2081页。

这正是楚国沈尹戌的军略。他建议子常说:

子沿汉而与之上下,我悉方城外以毁其舟,还塞大隧、直辕、冥阨。子济汉而伐之,我自后击之,必大败之。(69)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1720页。

我们可以从交通地理来理解其军略。

前述楚国对外有方城道与城口道两条干线,以及一条经由淮源与豫章的间道。前二者常驻重兵,后者只有在军事行动时才偶见记载。吴师之策略正是利用水路避实就虚,再实行间道直入腹心。

沈尹戌的反制策略是令方城内的申县之师按兵不动,切断方城道的对外交通,同时以“方城外”的军力摧毁吴师舟船,切断经由豫章连结淮域的间道,以断吴师归路。其后回师“塞城口而入”,防止吴师改由义阳三关撤兵。封闭了义阳三关后,他再经由随枣走廊西行夹击吴师。

从交通地理而言,沈尹戌的策略是封锁楚国所有的对外交通线,再与子常夹击吴师,可说是瓮中捉鳖之策。此计若付诸实施,吴师腹背受敌,而又孤悬敌境,无路可退,恐不免全军覆没。

然而,正当沈尹戌在方城之外运作时,子常却私自渡汉出击,由之展开一系列的战事,兹略引其过程如下:

乃济汉而陈,自小别至于大别,三战,子常知不可,欲奔……十一月庚午,二师陈于柏举……吴从楚师,及清发……又败之。楚人为食,吴人及之……败诸雍澨。五战,及郢……庚辰,吴入郢。(70)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1720—1722页。

涉及地名有: 汉、小别、大别、柏举、清发、雍澨、郢。

这一系列地名之中,头尾两个位置明确,中间则相对模糊。过去学者对于小别、大别、柏举、清发、雍澨等有许多讨论,众说纷纭。其实,从交通地理而言,这些地名纵使不能一一精确定位,却不难由吴、楚两军的运动方向加以大致推测。

简言之,吴师在这个战争阶段经历了由后撤到追击的过程。楚师渡汉出击之后,吴师且战且退;柏举之战转趋上风之后,反过头来追击楚师,最后渡过汉水攻入郢都。由此可见,表面上看似纷纭杂沓的沿革地理考证,背后其实有一道线索贯穿。运动战的观点说明,这些地名是在同一条交通线上展开,具有空间上的逻辑关系。具体而言,这条交通线就是随枣走廊。

(一) 小别与大别

关于小别与大别有相对位置与绝对位置的争议。

首论相对位置。孔疏以为“小别当在大别之东”。相反的,江永《春秋地理考实》基于吴、楚分居汉水两岸的形势,指出了楚师渡汉出击后,应循“自西及东”的顺序,故“小别当在大别之西”(71)〔清〕江永 :《春秋地理考实》卷三,《景印文渊阁四库全书》经部第181册,台北商务印书馆1986年版,第312页。,本文从之。

关于小别与大别的绝对位置,小别在早期史籍似仅一见,难以找到参照。大别则颇多争议。首先,由于历史地名的空间扩张,今日的大别山与先秦之大别并无关系。今日之大别山至迟在汉代定型 。《汉书·地理志》六安国安丰县后班固自注“《禹贡》大别山在西南”(72)《汉书》卷二八下《地理志下》,中华书局1962年版,第1638—1639页。,即指今日的大别山脉。但这位置与吴师入郢全无关系。

关于大别的另一个流行说法是武汉市汉阳区的龟山,其说始见于《元和郡县图志》汉阳县,下云“鲁山,一名大别山,在县东北一百步”(73)〔唐〕李吉甫撰,贺次君点校 :《元和郡县图志》卷二七《江南道三》,中华书局2016年版,第648页。。由于江、汉之交在汉末以来的战略地位,学者多以此为吴、楚交战之地。(74)〔清〕高士奇 :《春秋地名考略》卷九,《景印文渊阁四库全书》经部第176册,第601—602页;喻宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初集)》,第109页。然而,此说是以春秋楚郢都江陵说为前提,依宜城说则吴、楚断不可能于此交战。此外,今日武汉的龟山规模很小,海拔不过一百余米。

大别的位置应当以石泉之说为是。

石泉结合《禹贡》与《汉津赋》“遇万山以左回兮,旋襄阳而南萦。切大别之东山兮,与江湘乎通灵”为证,认为大别应在襄阳东,汉水由东流转为南流处的东岸,在地理上属大洪山的北方余脉。(75)石泉 :《古夏口城地望考辨》,《古代荆楚地理新探·续集》, 第138—140页。此说得到较早文献为佐证,且符合吴、楚之战的形势,本文从之。又尽管小别的位置不明,然依小东、大东的地名规律,当是以楚国为本位的称名,故小别应在大别以西不远处。

前引习凿齿《襄阳耆旧记》谓楚国北出中原有“北津、汉津二津”,都以襄阳为枢纽。北津经方城道通往中原,其渡口未有明确记载。就现有的考古资料而言,汉水以北的襄阳市樊城区有邓城遗址,为周代邓国与楚国邓县之所在(76)石泉 :《古邓国、邓县考》,《古代荆楚地理新探》,第105—126页。,邓城以南的汉水南岸,有时代跨越西周与春秋、融合中原与江汉文化因素的真武山遗址(77)张昌平 :《试论真武山一类遗存》,《方国的青铜与文化》,上海人民出版社2012年版,第51—60页。。推测北津就在邓城与真武山之间的南北交通线上。

襄阳地区的另一个渡口,位在向东经过随枣走廊、城口道通往北方的通路上。这个“汉津”一般认为即今襄阳市东津镇。

从地理形势而言,吴、楚隔着汉水对峙,所争之地当为汉水渡口。在襄阳地区的两个渡口之中,邓城为楚国邓县所在地(78)徐少华 :《周代南土历史地理与文化》,武汉大学出版社1994年版, 第12—14页。,虽非军事重镇,但并没有邓县陷落或迁移的记录,故邓城—真武山交通线上的汉水渡口应该尚在楚国控制之中。由此推论,吴、楚争夺的渡口较可能是襄阳的东津。其后,子常由东津渡汉,而吴师则沿随枣走廊向东方退却,沿途接连在小别与大别交战。今东津镇南方有大洪山北麓余脉形成的丘陵地,或即小别、大别之所在。

(二) 柏举

吴、楚两军的决战发生在柏举。此战:

阖庐之弟夫槩王……以其属五千先击子常之卒。子常之卒奔,楚师乱,吴师大败之。

此后吴师追亡逐北,经清发、雍澨而攻入郢都。

柏举之战是吴师入郢一役的关键,其地望据喻宗汉整理共有三说: 一说以《水经注》为代表,定于举水入长江处,称为“举口”。二说出于《元和郡县志》与《读史方舆纪要》,将柏举释为柏山与举水之合名,位于举水上游的大别山麓地带。第三说出自王夫之引京相璠说,以为举为洰水,明代称竹筒河。喻宗汉接受了第三种说法,并进一步将之定位于汉川、云梦的涢水东岸地带。(79)喻宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初编)》,第110—112页。

三种流行的说法都待商榷。首先,前二说均依据晚期文献,并没有较早的参照。又从交通地理而言,尽管大别山与长江主流之间,先秦时代确实存在一条东西向的交通线,由举水流域南下长江沿岸,可以绕行云梦泽北缘西通江陵地区,又可于江陵往北通往襄宜平原。(80)辛德勇 :《北京大学藏秦水陆里程简册初步研究》,《石室賸言》,第151—155页。然从交通日程来衡量,无论是举口说或是柏山说都很难成立。此点喻宗汉已经提出(81)喻宗汉 :《吴师入郢之战有关问题探讨 附: 唐国地望考》,张正明 :《楚史论丛(初编)》,第110—112页。,兹复申其说。

按《左传》记载,吴、楚柏举之战发生在庚午日,此役规模较大,吴王之弟“以其属五千先击子常之卒。子常之卒奔,楚师乱,吴师大败之”,双方各自动员的兵力至少有万人以上(82)《吕氏春秋》记载,阖庐用兵“三万”,〔战国〕吕不韦著,陈奇猷校注 :《吕氏春秋新校释》卷一九《用民》,上海古籍出版社2002年版,第1279页。,战斗应该经历了较长时间。故柏举之战后,吴师最早也应是从次日辛未开始追击楚军 。《左传》又载己卯日“楚子取其妹季芈畀我以出”,可见吴军最晚在前一日戊寅已经兵临郢都,距离柏举战后不过八日左右。

按今日麻城与宜城之间,无论是实行随枣走廊或实行武汉、汉川、天门一途,路程约有三百五十余千米。若实行武汉、荆门再折返宜城一途,则有近四百千米。(83)据Google Map 计算。按吴师采步兵作战,要在八天之内走完三百五十至四百千米的路程,意味其以平均每日四十至五十千米的速度,连续急行军八日,即使是现代化的步兵也难以达成。(84)现代步兵行军多佐以摩托或装甲,较少纯步兵行军。若以纯步兵而言,每小时约5千米,每日行军距离50—60千米,以遂行特殊战术为目的。急行军后战斗力衰减,故以短距离为宜,不可能连续急行军。更何况吴师并不是整日行军,其间与楚军至少“五战”,在且战且走的情况下,以八天之内完成如此距离的可能性微乎其微。故柏举一地不应远至举水流域,而应在随枣走廊之中寻求。

就距离而言,喻宗汉的说法较近情理,但其依据是王夫之的竹筒河说,时代更晚,证据力也就比较薄弱。本文认为举地须以早期史料为佐证。以下试论之。

早期史料之中,有一个地点可作柏举的参照。武丁时期卜辞记载:

……贞,令望乘眔与途虎方?十一月。——《合集》6667

乙未卜贞,立事于南,右比我,中比与,左比曾?——《合集》5504

乙未卜……宰立事……右比我,比与,左比……十二月。——《合集》5512

“与”字应读为“举” ,“ 曾”是商代的曾国 ,“ 虎方”则是昭王南征时期铜器所记载的虎方。李学勤 :《盘龙城与商朝的南土》,《新出青铜器研究》,文物出版社1990年版,第13—17页。

尽管举地的位置并不明确,但依据地名系连原则,举、曾、虎方应当临近,且都位在商代的南土。其中,曾的位置比较明确。叶家山考古证实了西周早期曾国位在随州市东北的漂水流域,其地名当有渊源,或可作为商代之曾的参照。(85)湖北省文物考古研究所等 :《湖北随州叶家山西周墓地发掘简报》,《文物》2011年第11期。湖北省文物考古研究所等 :《湖北随州市叶家山西周墓地》,《考古》2012年第7期。湖北省文物考古研究所等 :《随州叶家山西周墓地第二次考古发掘的主要收获》,《江汉考古》2012年第3期。另有一说认为卜辞中的曾在山东,即《左传》的“缯”地,参见赵庆淼 :《卜辞之曾地望考》,《中原文物》2015年第4期,然其说将无名组与黄组卜辞中的曾及其地名关系,等同于宾组卜辞中的曾,可待商榷。按商代乙、辛时期商文化的发展方向在东土,将无名组卜辞中的曾定位于山东是合理的,但武丁时期延续盘龙城所反映的政治地理格局,复结合《诗经·殷武》中“奋伐荆楚”的记载,商文化的重点发展方向之一仍是南土,故宾组卜辞中的曾还是以定位于南土较符合情势。

虎方的位置较有争议。丁山与谭其骧定位在江淮流域,即今安徽寿县、长丰地带;钟柏生、澎明瀚认为在淮河上游北岸;杨华认为虎方即巴方,位在长江中游;王长丰认为虎方在江淮下游的安徽合肥;李学勤定之于汉水流域。(86)虎方诸说的整理,参考王长丰 :《“虎”族器整理与研究》,张光裕、黄德宽编 :《古文字学论稿》,安徽大学出版社2008年版,第278—299页。然而,诸家的地名要或以春秋时期的文献为参照,抑或有将青铜器的老虎母题或虎纹族徽视作虎方。实际上,虎方的位置可能变动,不宜以晚出文献概括其早期位置,而族徽铭文或虎纹装饰是否可视作方国名也颇有疑虑。诸说之中以李学勤的说法近是。

李学勤指出的汉水流域说,范围依然较大。然有一件西周中期的数据可提供参照 。《史密簋》载:

无论如何,两说均不否认卢、虎属于南夷集团,则铭文反映的地理关系很值得一探。按《史密簋》出土于安康,说明器主可能是当地氏族。安康一地位于汉水上游,循汉水可以通往十堰,东下老河口后抵达襄阳。按西周、春秋时期卢国位在襄阳以西不远的南漳县中庐镇(88)谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“西周·西周时期中心区域”图,第17—18页;徐中舒 :《殷周之际史迹之检讨》,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局1998年版,第673页;张懋镕 :《卢方·虎方考》,《文博》1992年第2期。,由此可见,史密可能是沟通安康与西南夷的媒介。依照本文的断句方式,可推测史密受命出征的目的很可能是为了征调西南夷参战,类似牧野之战周师与西南夷联军出征的形势。

《史密簋》铭文中的“虎”应该就是虎方。铭文显示虎方属于南夷,且与卢国相近,大概不出汉水中游襄宜平原与荆山之间的地带。李学勤认为虎方在汉水流域诚为的论。

曾既在随州市东北,而虎方约在襄阳市西南,则与曾联军讨伐虎方的举,应该也是位在随枣走廊,距离商代曾国不远的位置。

由于吴、楚战于柏举之后,吴师由东向西追击楚军 ,“ 及清发”(其位置详下),则举应在清发以东。复考虑当时随国虽然心存观望,但毕竟仍属楚之盟国,故吴、楚也不应该越过随国交战。按春秋晚期随国的中心范围约在随州市区至安居镇之间,方圆约二十余千米的地域,而都城可能已经东迁至随州市区的位置(89)张昌平 :《曾国的疆域及中心区域地域》,《商周时期南方青铜器研究》,商务印书馆2016年版,第214—239页。,故举应在清发以东与随州城区以西之间的范围。

(三) 清发与雍澨

前两节的讨论显示,吴、楚分居汉水两岸,子常在东津渡汉之后,沿着随枣交通线向东追击吴师,迫使吴师逐步东移。两军在柏举决战之后形势逆转,吴师沿着随枣走廊向西追击楚军,最后渡汉入郢。

吴、楚追击战最终涉及的清发与雍澨两地,都应在随枣走廊的交通在线寻求。其中,清发的位置明确。清发水后世称为涢水(90)谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图,第29—30页。清发水即涢水,〔唐〕李吉甫撰,贺次君点校 :《元和郡县图志》卷二七《江南道三》,第650页。,其上源之一为溠水,依互受通称之例可称为清发,是楚随之间的必经要道。鲁庄公四年(公元前690年),楚武王伐随而病逝军中。楚军的退兵路线为:

除道、梁溠,营军临随,随人惧,行成。莫敖以王命入盟随侯,且请为会于汉汭,而还。济汉而后发丧。(91)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“庄公四年”条,第179页。

可见楚师由随枣走廊进兵,经溠水而兵临随国城下。莫敖“请为会”之“汉汭”依杜注“汭”应作“内”字,系指“汉西”之地。这是缓兵之计,楚军渡汉之后即发丧,可见其退兵之路当是由溠水循随枣走廊西行至汉水襄阳段渡汉。

吴师在清发大败楚师之后乘胜追击而至雍澨。此地据石泉整理共有二说: 一说为郑玄主张的江夏竟陵,一说为《尚书·禹贡》的“三澨”之一,据《水经》位在“南郡邔县北”。石泉指出,《禹贡》云汉水过三澨后抵达襄阳东的大别,故知三澨应在襄阳北或东之地。由于石泉认为吴师由方城道进兵,故认为雍澨位在襄阳北的汉水滨,亦即今日襄阳市樊城区。(92)石泉 :《从春秋吴师入郢之役看古代荆楚地理》,《古代荆楚地理新探》,第387页。本文前节已说明襄阳北当时尚受楚国邓县管辖,吴师不太可能由此渡汉。

若依本文推论,吴师由随枣走廊由东向西进兵,则雍澨应以襄阳东较为合理。按《说文》释“澨”为“埤增水边土,人所止者”(93)〔汉〕许慎撰,〔清〕段玉裁注 :《说文解字注》篇一一上二《水部》,第555页。,则雍澨是汉水滨的土堤,应该临近汉水渡口,最可能的位置当在襄阳市东津镇地带。吴师渡汉之后,终于抵达郢都(图5)。

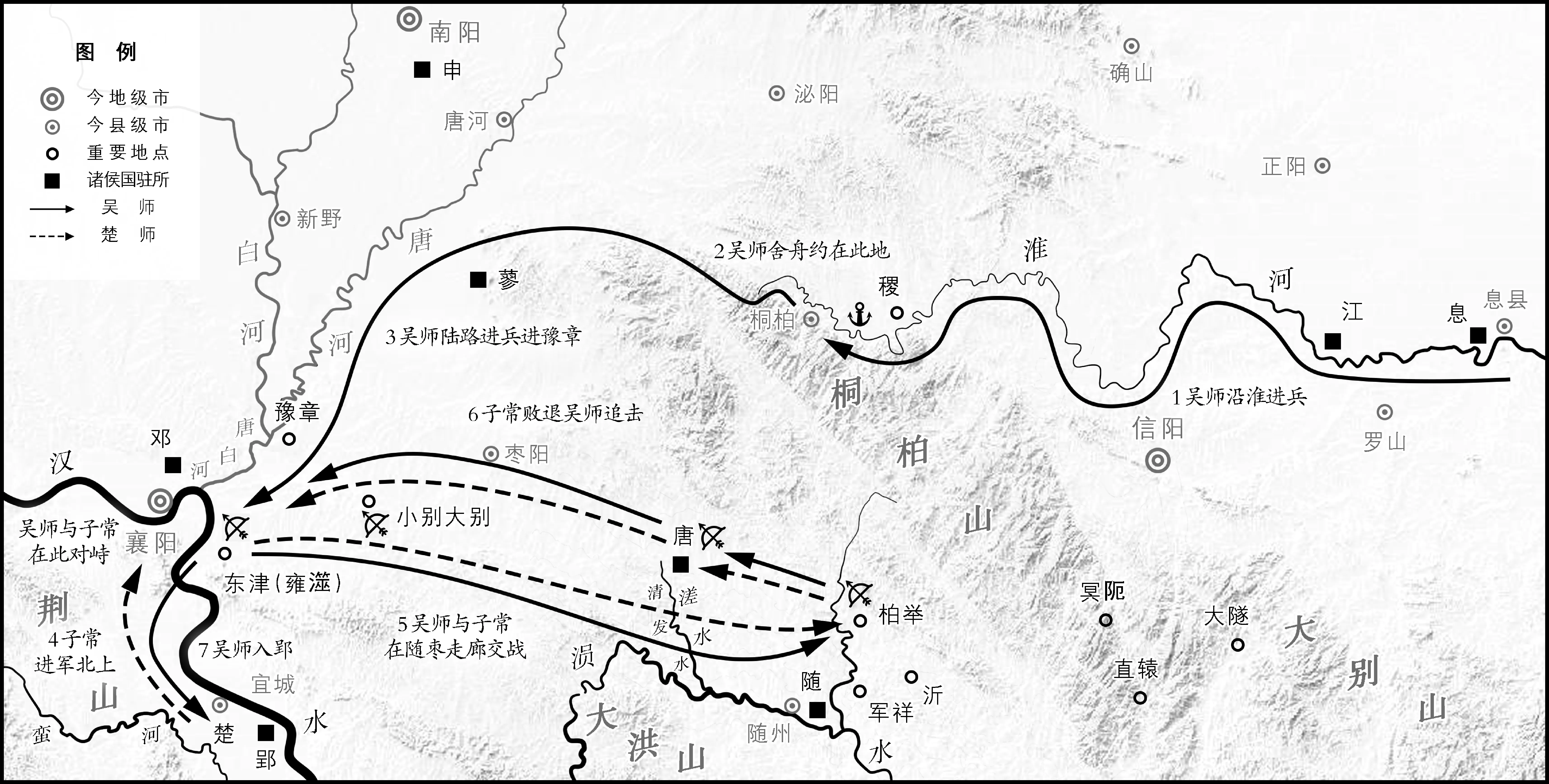

图5 吴师进兵入郢路线示意图

资料来源: 据谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图(第29—30页),并依据新出考古数据以及本文内容修正。绘图者为中国国家博物馆张丹博士,特此注明并致谢。

五、吴师的退兵之途

吴王阖庐攻下郢都,建立了盖世之功,伍子胥也完成复仇之举,然吴师攻入郢都前一日,楚昭王及其亲近已经“涉雎,济江,入于云中”,从水路迂回逃离首都,由郧国抵达随国。(94)以上过程见杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1723—1724页。楚昭王成了漏网之鱼,不免功亏一篑。吴师下一阶段的作战因而指向随国,以擒获昭王为目标。(95)《史记》卷六六《伍子胥列传六》“会吴王久留楚求昭王”条,中华书局1959年版,第2177页。

同一时间,远在方城之外的沈尹戌也回师勤王,《左传》说:

左司马戌及息而还,败吴师于雍澨,伤。(96)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1723页。

“息”就是息县,今河南省息县。沈尹戌原本计划摧毁吴师舟船并阻塞义阳三关后,回师夹击吴军。今因情势危怠,未能完成毁舟与塞城口的任务就先行折返。

沈尹戌的勤王路线应该是由息县经义阳三关进入随枣走廊,再西行至襄阳地带。面对援军的到来,吴师渡汉出击,双方在雍澨(东津镇周围)会战。此役吴师遭受损失,然沈尹戌亦败死,未能阻却吴军的追击。

击败沈尹戌之后,吴师继续沿着随枣走廊东行至随国 。《左传》载:

斗辛与其弟巢以王奔随。吴人从之,谓随人曰:“周之子孙在汉川者,楚实尽之。天诱其衷,致罚于楚,而君又窜之,周室何罪?君若顾报周室,施及寡人,以奖天衷,君之惠也。汉阳之田,君实有之。”(97)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1724页。

然而,随国拒绝了吴人的要求,除了提出楚、随“世有盟誓”这种托词之外,其实际考虑是吴、楚之间胜负未明:

执事之患不唯一人,若鸠楚竟,敢不听命?(98)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公四年”条,第1725页。

“鸠”,杜注“安集也”,吴军将战争目标放在擒获楚昭王,却忽略了自身只是一支孤军,尚无法控制广大的楚国疆域。

吴师入郢的次年,秦国驰援楚国,位于随国的吴师必须面对这一支生力军,由之进入战争的第三阶段 。《左传》载其经过:

申包胥以秦师至。秦子蒲、子虎帅车五百乘以救楚。子蒲曰:“吾未知吴道。”使楚人先与吴人战,而自稷会之,大败夫槩王于沂。吴人获薳射于柏举,其子帅奔徒以从子西,败吴师于军祥。秋七月,子期、子蒲灭唐。九月……吴师败楚师于雍澨。秦师又败吴师。吴师居麇,子期将焚之,子西曰:“父兄亲暴骨焉,不能收,又焚之,不可。”子期曰:“国亡矣,死者若有知也,可以歆旧祀?岂惮焚之?”焚之,而又战,吴师败,又战于公壻之溪。吴师大败,吴子乃归。(99)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公五年”条,第1729—1730页。

秦、楚联军与吴国的作战涉及一系列的地名: 稷、沂、军祥、唐、雍澨、麇、公壻之溪。尽管不能一一确知其定位,然均位在随枣走廊的交通线上。

稷与沂的位置过去颇多争论,近出《清华简》提供了重要参照。魏栋指出,《左传》中的“沂”字在《清华简·系年》书作“析”,位于随州市东郊的淅河镇。关于稷,魏栋联系随县厉山镇、殷店镇一带祭祀神农后稷的传统,认为应在随州市以北的桐柏山南麓河谷之中。这些纵向的河谷沟通了桐柏山区与随枣走廊,秦师由武关道南下南阳盆地,故循桐柏山河谷与楚军会伐驻扎于随国的吴师。(100)魏栋 :《秦楚联军破吴之“沂(析)”地考》,《江汉考古》2016年第1期。关于《清华简》中的“析”字另有释为“慎”,以为在河南省正阳县,参见袁金平、张慧颖 :《清华简〈系年〉“析” 地辨正》,卜宪群、杨振红主编 :《简帛研究》,广西师范大学出版社2013年版,第22—26页。然该字从木从斤,释“析”并无不妥,又从形势论,吴师与秦、楚交战均在随州地带,正阳县则在义阳三关以北,不符合战争形势。本文采魏栋的说法。

沂地一战吴师战败之后,双方再度交战于军祥,其地据杨伯峻指出在随县西南(101)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公五年”条,第1729页。,得之。可见淅河一战后吴师西撤,故接连有军祥之战,而吴师又败。

在这个时机之下,秦、楚联军继续西行至唐县镇,灭唐国,取得了对随枣走廊中枢的控制。时为鲁定公五年(公元前505年)七月。

同年九月,吴师与秦、楚于雍澨交战。史籍有缺,未详由七月至九月间的具体行程。但由唐县镇至汉东约一百千米,可见两个月间两军是在随枣走廊之中缓步西移至汉水东岸。吴师虽然先败楚师,旋复为秦军所败。

其后,吴师驻札于麇,其地望不明。然《左传》云该地有楚军之骨骸,为前一年吴、楚交战之地。杨伯峻据此推论麇地在雍澨附近(102)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公五年”条,第1730页。,则亦是在襄阳东方地带。

双方最后交战于公壻之溪,其地据《战国策》又名“浊水”,杨伯峻指出在白河入汉水处,亦在襄阳市东。(103)杨伯峻 :《春秋左传注》(修订本)“定公五年”条,第1730页。至此吴师连战连败,已经无力再战,故引兵撤退。

图6 吴师退兵路线示意图

资料来源: 据谭其骧主编 :《中国历史地图集》第1册《原始社会·夏·商·西周·春秋·战国时期》“春秋·楚、吴、越”图(第29—30页),并依据新出考古数据以及本文内容修正。绘图者为中国国家博物馆张丹博士,特此注明并致谢。

由秦、楚援兵与吴师的交战地名可见,吴师最初已经抵达随国城下,却无法在第一时间擒拿楚昭王。此时秦、楚援军适时增援随国, 致吴师不得不回师面对。吴师必须歼灭这支增援军方能再次进攻随国。但在强大的生力军面前,吴师先后在沂地以及军祥败北,又失去了盟国唐师,双方的交战位置也逐步由随国西移至汉水东岸。

吴师既无法在汉水滨击败秦、楚援军,取得东津渡口,而秦、楚援军的牵制也使其无法向东追击楚昭王。吴师腹背受敌,失去了战争的主导权,只能引兵撤退了。

由于沈尹戌的毁舟计划未能落实,吴师的舟船应仍安然留置原地。其撤兵之途很可能是循着其进兵之路,由南阳盆地东缘经淮源地带至其舍舟处,再循淮河顺流而归。尽管吴师先盛后衰,终未达成擒获楚昭王的目的,至少也在颓势之中安然撤兵,保全了争霸中原的实力(图6)。

结 论

吴师入郢一役是中国史上的著名战役,过去共有三种观点。不同于过去着重沿革地理的考证方法,本研究着眼于吴、楚之间的水、陆交通线与战略形势,研究关键是重新探讨文献记载的两个地名——“淮汭”以及“豫章”。本文论证“淮汭”实为“淮”与“入”二字在传抄过程中形成的文献错误。重新确定文字及其文句断读之后,推定豫章的位置,而吴师入郢一役的行军路线也就昭然若揭。

总而言之,吴师入郢一役可以分为三个阶段。第一阶段利用淮河水运结合豫章间道奇袭郢都。其进兵过程是以舟师上溯淮河至桐柏地带后舍舟从陆,绕行桐柏山区进入南阳盆地,复沿着淯水河道南下襄宜平原,与子常隔汉水对峙。子常由东津渡汉出击后,吴师先是沿随枣走廊向东后撤,于柏举获胜之后,又沿随枣走廊向西挺进,最后由东津渡口渡汉入郢。

楚昭王于吴师入郢前夕逃奔随国,由之进入了战争的第二阶段。吴师离开郢都,在襄阳东击败了沈尹戌的勤王之后,二度沿着随枣走廊东进,兵临随国城下。然而,吴师却无法在第一时间捕获楚昭王,延误了战机。

同一时间,秦、楚联军分兵向随国进发,吴军不得已回师应战,自此进入战争的第三阶段。吴师与秦、楚联军在随枣走廊发生多次战斗,部队亦逐渐由随国移动到汉水东岸。然而,师累兵疲的吴师面对秦、楚援军显得力不从心,屡战屡败。吴师既无法擒拿楚昭王,又无法反制秦、楚援军,只得引兵循淮河撤退,保全实力。

相较于过去流行的学说,本文重构的战争地理图像是最为单纯的。质言之,吴师的进兵与退兵都是利用淮河水道,而双方的交战都是发生在随枣走廊之中。只是因军事策略或是战场形势变化,两军位置不断变动,多次在随枣走廊中往返拉锯,因而产生了古籍所记载的一系列费解的地名。过去以沿革地理为主的思路往往聚焦于个别地名的考订,故不免使图像流于支离。

其实,行军是一种空间上的连续运动过程,故地名之间必然有空间上的逻辑关系,而交通线就是贯穿这些地理空间的主要线索。由此知彼,由已知推测未知,历史地名迎刃而解,而两军的往返互动也就跃然纸上。