高职院校旅游管理专业的社会适应性评价体系研究

2020-05-27郭丽吕淑芳

郭丽 吕淑芳

摘 要 当前我国旅游新业态崛起,旅游管理专业人才培养现状与旅游产业需求脱节现象严重,有必要探索旅游管理学科专业建设的“社会适应性”变革。从社会发展、学习者需求、学校定位、学科专业自身发展规律等影响旅游管理专业发展的内外部因素着手,在充分参考并分析普通本科及高职院校专业适应性相关评价指标的基础上,综合考量高职旅游管理专业的特殊性,构建该专业社会适应性评价指标体系。

关键词 高职院校;旅游管理专业;专业社会适应性

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)08-0053-06

一、问题提出

社会适应性源于达尔文进化理论学说“适者生存”一词,之后进入多个学科的研究领域。在心理学、社会学领域,社会适应性研究通常是基于行为、心理与环境的相互关系,集中于概念界定与理论构建、社会适应性的评量方法、评量指标及影响因素等方面[1]。在教育学领域,社会适应性研究基本涵盖了教育主体、教育客体与教育过程三个维度的内容,尤其是针对高等职业教育领域探讨最多最丰富。教育主体角度,研究多聚焦在高校人才培养模式分析或人才培养目标的实证研究等[2][3][4]。教育客体角度,即受教育者包括特定专业的大学生群体、就业学生群体等,研究多关注于群体学习适应性、职业适应性、专业适应性等各层面的调查研究。如杨颖(2016)提出了诸如“职业与专业相关度越高,毕业生的社会适应性越好”等观点或结论[5]。教育过程角度,很多研究将社会适应性进行单维度解构,比如以社会经济发展需求或职业需求等为导向来探讨学科建设、专业设置或课程建设等如何来提高社会适应性[6]。

专业社会适应性由专业与社会适应性两个基本概念构成。“专业”一词既可指源于社会分工细化产生的专门职业,也可表示源于学科的高度分化以高深学问为支撑的专门学业。本研究所述的“专业”特指高等教育学意义上的专业,是依据确定的培养目标设置于高等学校(或相应的教育机构)的基本教育单位或教育基本组织形式[7]。无论是专门的职业还是专门的学业,专业的出现及发展始终都与社会环境,包括社会分工、职业发展、学校教育、人才需求等密切相关。基于专业与社会环境密不可分的关系,专业社会适应性即指专业对社会环境变化和发展趋势的反应能力,是根据社会分工变化、人的职业发展及人才培养的要求所进行的适时调整、改造所达到的与经济社会发展之间的交互与融合程度。专业社会适应性评价是高职院校专业评价的重要内容。

目前,专业评价研究多聚焦专业评估体系的建构、评价制度、评估模式、评价方法、实施步骤与结果分析等。其中评估体系建构层面主要包括评价维度、指标的建构,以及对其科学性、合理性、全面性、相关影响因素等做出分析。评价指标的设置论证中较为全面的是从内外部两个层面进行评价,包括内部综合评价与外部适应性评价,内部评价主要包括专业规模、专业竞争力、学生质量、学术声誉、社会服务等,外部评价则包括学校和社会发展需求等,但侧重点多以内部为主,外部评价往往言之浅泛[8]。

专业社会适应性评价体系既要反映出影响专业社会适应性的内外部因素,也要反映出这些因素在体系中的重要程度。其主体框架是指标,通过建构结构严谨、可测量、可操作的指标体系,才能对高职院校专业社会适应性做出全面、系统、客观、科学的评价。评价体系在功能定位上:一是要具有自评与他评的功能,即评价主体既可以是专业的建设者,也可以是学校或第三方机构;二是要兼具整体评价和局部评价功能,既要能实现对专业的社会适应性做出全面的、整体的评价,又能针对处于不同发展阶段的专业做出相对个性的、量化的评价;三是兼具高等教育的普适性与职业教育的特殊性。

基于此,本研究从专业与社会发展的关系入手,聚焦旅游管理专业,对其专业社会适应性评价指标及其内容做出更全面深入的界定与探究。通过建构较为科学的评价体系,指导旅游管理专业在专业设置、专业布局、专业建设上更趋科学合理,提高旅游管理专业人才培养的适切度,也为我国建立完善高等教育的专业评价体系提供不同的维度与视角。

二、研究方法与过程

(一)指标构建

1.构建指标原型

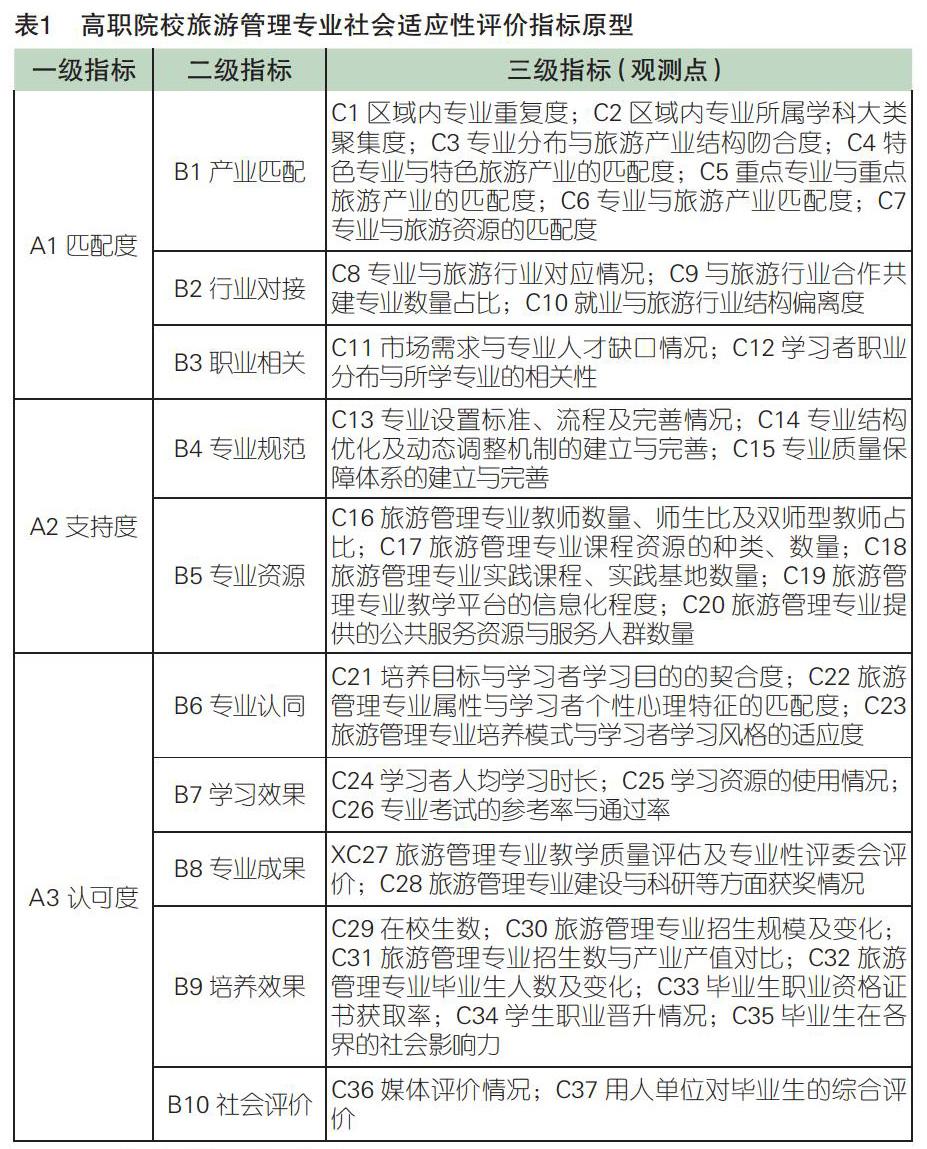

本研究利用文献调研法、归纳法,对普通本科高校、高职院校专业适应性评价指标及评估指标等进行归纳分析[9][10][11],并结合高职院校旅游管理专业适应性评价指标的特殊性[12][13][14][15][16],初步构建“高职院校旅游管理专业的社会适应性评价指标原型”(以下简称指标原型),见表1。

在构建评价指标原型时,主要基于三个层面的考虑:一是要与经济社会发展及高职院校人才培养定位相匹配,以匹配度表示;二是要与高职院校的办学支撑能力相符合,以支持度表示;三是要满足学习者需求并获得社会认可,以认可度表示[17]。结合三个层次,初步确定了一级指标3项,分别用A1-A3标记;二级指标10项,分别B1-B10;三级指标即观测点37项,分别用C1-C37来标记,观测点涵义略。

表1 高职院校旅游管理专业社会适应性评价指标原型

2.指标修正与确定

为避免指标原型构建中一些先验因素的桎梏,本研究利用德尔菲法(Delphi Method),即借助专家的力量对指标原型中的各项指标设置的合理性予以进一步确认。

第一步,设计开放性调查问卷。主要调查两个问题:一是高职院校旅游管理专业的开设需要适应哪些方面需求;二是高職院校旅游管理专业社会适应性应从哪些方面来评价。本轮问卷向开设有旅游管理专业的20余所高职院校中级(五年以上)及以上技术职称的人员发放,共计200份,累计回收有效问卷136份,回收率为68%,根据问卷作答情况对指标予以确认。

基于问题一的填答结果,利用词频分析法通过词频数据分析工具BDP对文本数据做关键词及类别的统计分析,最终确定前30个有效高频词分布,见表2。数据为旅游管理专业社会适应性评价体系确定了三个基本的评价维度:一是要适应经济社会的发展。高职院校旅游管理专业设置与调整要适应国家经济建设、科技进步和社会发展的变化,并服务于经济社会发展的需要。二是要满足学习者需求。高职院校旅游管理专业培养目标与培养方式要反应并满足学习者需要,适应学习者学习方式的改变。三是要符合学校自身办学能力及发展需要。高职院校旅游管理专业布局与结构调整要与学校现有办学能力匹配,同时要兼顾学校发展的需要,凸显办学特色,利于办学质量的提升。上述三个维度与指标原型构建时需考虑的三个层面相一致。

基于問题二的填答结果,利用上述方法可得表3。结合表3中高频词文本语义分析,除了可进一步验证指标原型的合理性,也可帮助明确评价指标的内涵。其中匹配度主要是衡量专业设置能否适应区域经济发展、匹配区域产业结构,体现科技发展方向,能否与行业对接,是否与职业相关等,综合评价旅游管理专业适应区域经济的情况;支持度主要是衡量高职院校在旅游管理专业管理、专业资源、平台支撑等方面的情况,综合评价高职院校旅游管理专业发展所必需的机制与资源支持情况;认可度主要是强调专业与外部的交互过程中,学习者、学科评价组织、用人单位等对高职院校旅游管理专业的认可程度。

第二步,为保证评价维度与指标设置的相对正确,本研究继续利用德尔菲法,进行问卷咨询,要求专家按照5个等级对指标的重要程度做出判断,并量化打分,通过采集专家对各指标重要程度的评价,实现对表1指标框架进行筛选与修正。第二轮专家问卷咨询中,累计回收有效问卷166份,问卷回收率78%。根据专家打分对各个指标进行分析,得到每一个三级指标C1-C37得分的标准差均值为9.949,其中指标C7的标准差11.338,C10的标准差11.152,C31的标准差11.304,C34的标准差11.211,与标准差均值的差均大于1,故C7、C10、C31、C34这四项指标专家的认可程度存在不一致的看法,经进一步咨询确认,为不影响其他指标的统计结果,将这四项指标剔除,确定了33项观测点。

第三步,随机选取问卷填答专家中的20名做进一步咨询,根据专家一致性意见:三级指标中涉及到的特色专业及重点专业等相关指标的设置,容易受先验因素的影响,不利于社会适应性客观层面的检验,建议删除C4及C5;同时认为“专业提供的公共服务资源与服务人群数量”这一指标属于专业成果层面,且教育资源要纳入公共服务体系,按现行政策,需由政府评估准入,不适宜纳入适应性评价指标体系中,建议删除C20。经专家进一步修正,最终确定高职院校旅游管理专业社会适应性评价指标体系并重新标记,包括一级指标3项,二级指标10项,三级指标即观测点30项,见表4。

(二)确定各级评价指标权重

结合本研究的指标分布以及专家的打分数据,按照层次分析法(AHP)操作步骤,确定本研究指标权重的计算思路:一是基于二级指标分别构造三级指标的比较矩阵,计算三级指标权重并进行单排序的一致性检验;二是基于一级指标分别构造二级指标的比较矩阵,计算二级指标权重并进行总排序的一致性检验;三是构造一级指标的比较矩阵,计算一级指标权重并进行总排序的一致性检验;四是确立各级指标的权重值。最终,通过MATLAB数据处理,经由一致性检验,求得旅游管理专业的专业社会适应性各级评价指标的权重,见表5。

(三)信度及效度分析

1.信度分析

本研究采用Cronbach信度系数法,通过检验量表数据的内在一致性,来度量变量数据的可靠度。α系数值如果在0.6~0.65之间最好不要;0.65~0.7是最小可接受值;0.7~0.8之间相当好;大于0.8非常好。对于一级指标内部一致性信度系数的计算结果,基于标准化项的α系数值为 0.782,说明该指标体系具有较高的内在一致性,信度较好。

2.指标效度分析

效度(Validity)是指量表能准确测出所测事物的程度。本研究中检验量表效度的统计学方法是因子分析。首先,判断量表是否适合使用因子分析法,即通过KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验和Bartletts球形检验来实现。若KMO<0.5,表示不适合因子分析;0.5

从表6中可以看出,共提取了3个主成分因子。第1~8指标构成第一个因子,将其命名为A1匹配度,该因子解释了20.605%的变量;第9~15指标构成第二个因子,将其命名为A2支持度,该因子解释了20.54%的变量;第16~30指标构成第三个因子,将其命名为A3认可度,该因子解释了18.104%的变量。3个主成分因子共解释了59.249%的变量。

三、研究结论与讨论

(一)研究结论与建议

首先,通过文献研究及专家咨询的方式,明确了影响高职院校旅游管理专业设置与发展的因素。主要包括:科技进步下的经济发展、行业需求与职业变化;学习者对知识与技能学习的多元化需求;国家宏观政策指导下高校对人才培养的创新及高校自身的规划发展。

其次,在结合文献研究及专家意见的基础上,构建出高职院校旅游管理专业社会适应性评价指标体系,并对指标内涵进行界定。最终确定的高职院校旅游管理专业适应性评价体系主要由匹配度、支持度、认可度3个一级指标,产业匹配、行业对接、职业相关、专业认同等10个二级指标,及区域内专业重复度、区域内专业所属学科大类聚集度等30个三级指标构成。

第三,利用层次分析法,计算获得高职院校旅游管理专业社会适应性各级评价指标的权重排序,三级指标权重值较高的前几项依次为“学习者职业分布与旅游管理专业的相关性”“职业市场需求与旅游管理专业人才缺口情况”“专业分布与旅游产业结构吻合度”“专业教学质量评估及专业性评委会评价”“专业与旅游产业匹配度”“与行业合作共建专业数量占比”“各类媒体评价”“专业课程资源种类、数量”等;二级指标权重值较高的前几项依次为“职业相关”“产业匹配”“专业成果”“培养成果”“专业资源”等;一级指标权重排序依次是“匹配度”“认可度”“支持度”。

最后,对指标体系进行的信度分析显示,指标体系具有较高的内在一致性,显示出较好的可信度。对指标体系30个三级指标进行主成分分析,提取的3个主成分的累积贡献率达59%以上,说明结构效度较好,结构基本符合最初设想。

对以上结论进一步分析,提出如下建议:一是高职院校旅游管理专业的社会适应性程度主要与产业、职业的匹配度,与学生学习目标的契合度,与师资、课程等资源供给的丰富度等密切相关。因此专业在设置、建设、发展等各个环节,都要充分考量区域经济的发展,关注旅游产业与职业的发展变化,充分了解学习者的学习目标与学习状态,尤其是特定人群的学习需求,并为之提供基于远程的个性化的优质资源与服务,这样才能促进旅游管理专业的自我发展,更好服务于广泛人群。二是高职院校旅游管理专业规范是促进专业自我调适与发展的重要条件。旅游管理专业在适应学校发展需要的前提下,学校为专业建设与发展提供必要的保障。专业设置与发展依托制度建设与流程设计,一方面实现对自我发展规律的顺应,另一方面通过更新与迭代,实现专业整体布局的优化。因此,旅游管理专业规范需进一步加强,尤其是质量保障制度层面,需要结合旅游管理专业教学模式、学习方式等进一步完善。三是高职院校社会评价是旅游管理专业社会适应性评价重要一环,社会评价是专业与环境交互发展中,社会舆论对专业的一种认知与认同,这其中包括媒体评价与用人单位的反馈。这些评价与反馈又利于进一步促进专业教育能动性的发挥,因此专业的适应性发展要高度关注社会评价,并建立及时有效的社会评价反馈机制,促进专业持续发展。

(二)讨论

本研究最需讨论的一个问题是在对高职院校旅游管理专业做实际测量时,会发现有些观测点不太容易获得,且有些指标是针对整体测量,无法具象为有差异度的测量值。比如专业规范下的观测点,面向的是整体专业,即所有专业均需遵循的基本原则,似乎与专业社会适应性无关,这是否意味着专业社会适应性评价指标体系需要剔除掉这些观测点?这需进一步商榷。其一,专业是有差异度的,该评价指标体系在构建过程中,是从高职院校旅游管理专业整体角度综合考量观测点,力求使该指标体系能对旅游管理专业产生一定测评效力,并兼具局部评价功能。其二,在实际测量中,发现个别数据的缺失对整体测量效果影响不大。高职院校旅游管理专业岗位宽泛,一些与旅游产业、旅游行业、旅游职业对接的数据,诸如“专业分布与旅游产业结构吻合度”等很难采集到,但根据测评数据,旅游管理专业作为许多高职院校招生必不可少的专业,在专业支持、专业规范等层面的数据值都较高,最终该专业适应性程度总体较高。

高职院校旅游管理专业社会适应性强调的是旅游管理专业与环境交互融合的发展,尤其是在区域协同发展、产业融合的背景下,学科融合、专业跨界、知识日益走向纵深化,旅游管理专业适应性发展要更多考量资源的共建共享,探索搭建专业协同发展的研究平台、实践平台以及创新创业平台,更好地为社会提供服务。

社会适应性本身强调的是内在的动力及与外界环境交互融合的过程,既然是一个过程,旅游管理专业社会适应性评价指标体系也必须是一个不断探索与改进的过程,需要通过实际应用,以及结合内外部环境的变化不断做出修正与改进。

参考文献

[1]王少静,曾天德.社会适应性研究述评[J].广西青年干部学院学报,2012(8):5-8.

[2]戴云龙,戴跃侬.地方高校适应社会需求培养创新型人才研究——以扬州大学为例[J].黑龙江高教研究,2012(1):137-139.

[3]朱庆峰,孟克,等.地方高校人才培养的社会适应性探究——以常熟理工学院为例[J].中国高教研究,2015(10):91-94.

[4]蔡德仿.高职法学教育的社会适应性研究[J].高教论坛,2013(7):111-113.

[5]楊颖.高等教育功能深化发展对人才社会适应性因素影响分析[J].黑龙江高教研究,2015(3):54-55,59.

[6]陈海岩,张祎.高等职业教育人才培养的社会适应性探究——基于湖北省高职院校的实证调查[J].湖北师范学院学报:哲学社会科学版,2013(6):121-126.

[7]周光礼.论高等教育的适切性——通识教育与专业教育的分歧与融合研究[J].高等工程教育研究,2015(3):62-69.

[8]陈琦.高职院校发展性专业评价指标体系建设探究[J].宁波教育学院学报,2016(3):5-8.

[9]王珑.高职教育专业评估指标体系构建与创新研究——基于高职人才培养规格新界定的视角[J].职教论坛,2013(33):9-12.

[10]王于琴,田峰.高职人才培养下的专业设置与区域经济适应性评价[J].中国商贸,2015(10):165-167.

[11]吴峰.区域经济视野下江苏高职院校专业建设的问题与对策——基于15所国家示范性(骨干)高职院校的实证分析[J].高校教育管理,2017(2):86-92.

[12]朱建峰.基于专业建设的继续教育可持续发展研究[J].中国高教研究,2010(1):89-90.

[13]王蔚嘉.高校旅游管理专业教育教学课程改革与实践研究——评《旅游管理专业教育教学改革研究与实践》[J].教育发展研究,2019(6):13-18.

[14]余杰.“政校行企”协同视域下高职院校专业建设路径及策略——以重庆电子工程职业学院旅游管理专业为例[J].职教论坛,2019(6):35-40.

[15]韩福丽.应用型本科院校旅游管理专业实践教学目标体系构建研究[J].黑龙江高教研究,2019(3):146-150.

[16]刘海洋.基于应用型培养目标的旅游管理教学模式探讨[J].延边大学学报:社会科学版,2018(1):119-125.

[17]荀志欣.高職院校旅游管理专业职业教育的现状与创新发展研究[J].吉首大学学报:社会科学版,2016(S2):177-178.

Research on Social Adaptability Evaluation System for Tourism Management Specialty in Higher Vocational Colleges

Guo Li, Lv Shufang

Abstract At present, the personnel training of tourism management and the personnel demand of the tourism industry are seriously disconnected. It is necessary to explore the“social adaptability”reform of the professional construction on tourism management disciplines. This article carries out the full reference and analysis of the relevant evaluation indicators for social adaptability of specialties of ordinary undergraduate institutions and higher vocational colleges, from the internal and external factors affecting the development of tourism management specialty, such as social development, learnersneeds, school positioning, and discipline development rules, comprehensively considers the particularity of tourism management specialty of higher vocational colleges, and constructs the social adaptability evaluation indicator system of this specialty.

Key words higher vocational colleges; tourism management specialty; social adaptability of specialty

Author Guo Li, lecturer of Luoding Vocational and Technical College (Yunfu 527200); Lv Shufang, associate professor of Luoding Vocational and Technical College