明清徽州人地矛盾问题再研究

2020-05-26徐国利

摘 要:要对明清徽州人地矛盾有深入认识,必须把它和安徽与全国做比较分析。首先,明清徽州人地矛盾不断加剧主要表现在人口总量、人口增长率和人口密度上。明代徽州人口不断增加,与全国和后来隶属安徽的其他府州相比,到中后期人口压力已相当大;到清中前期,徽州人口压力持续加大,人口总量、人口增长率和人口密度急剧增加,到太平天国战争后这种状况才得以改变。其次,明清徽州人地矛盾还突出表现在人均占有田地少、能生产粮食的田地少和田硗地瘠。上述诸多因素叠加作用,使明清徽州人地矛盾不断加剧,成为迫使徽人大量经商的基本原因。不过,在不同时期和不同县域它所产生的作用不同,对此应作历史的和具体的分析。

关键词:明清徽州;人地矛盾;经商

所谓人地矛盾,即人多地少的矛盾。明清时期人地矛盾愈益加剧,是导致明清时期许多地方人们大量经商及社会变迁的重要成因。地处江南丘陵的徽州在这方面表现得尤为突出。明中叶到清中期徽州人地矛盾的不断加剧,导致徽州人大量经商,并引发徽州社会的诸多变迁。对此,明清文献多有记载和阐述,不过多是描述性和概括性的。当代学界对此虽有一些论述,但缺乏专门和深入的研究,且限于徽州地域来谈,未将其置于安徽和全国视野下做比较分析,所以该问题研究仍有拓展空间。①

笔者拟结合明清人口史和人地关系研究的成果与方法,考察和分析明清徽州人口总量、人口增长率、人口密度、田地数量、人均田地和田地质量等,并将它与全国和安徽其他地区做比较研究;最后,对由此引发的徽州人大量经商问题做些新的辨析,以期深化对这些问题的认识。

一、明中后期徽州人口压力不断加大

明代徽州人口持续增加,尤其到中后期,人口压力不断加剧,迫使徽州人大量经商。那么,具体情况如何呢?先制表来说明。

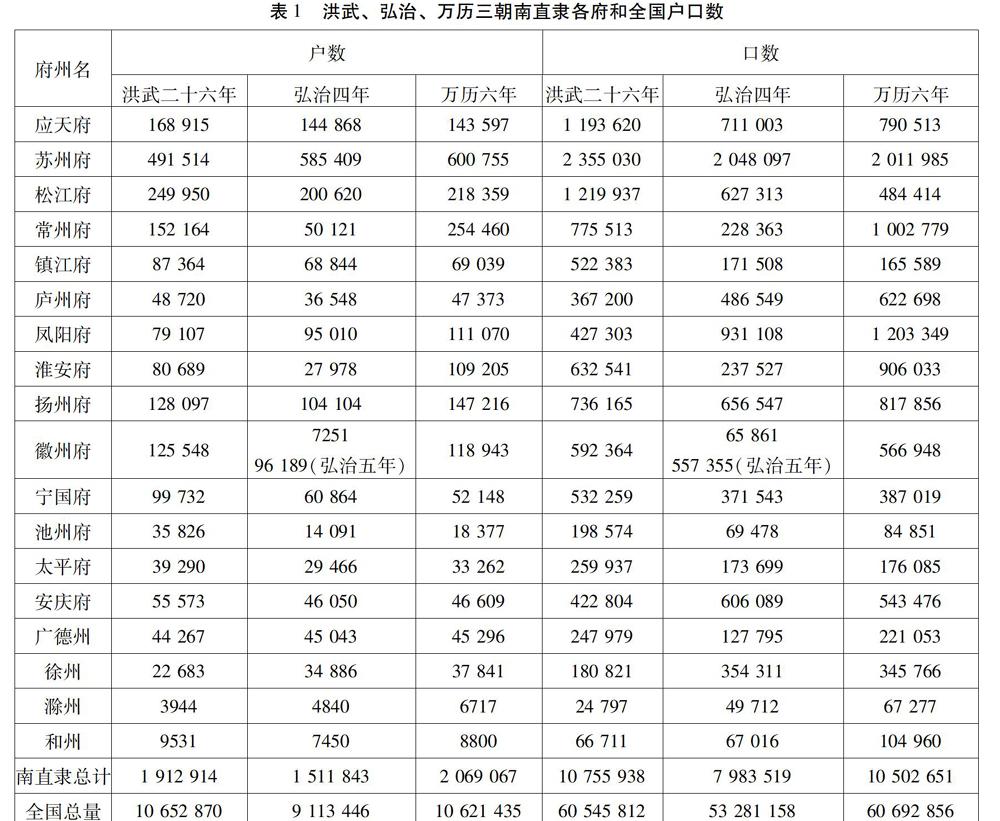

上表的户口统计数字并不准确,因为,从洪武年间到明中叶的弘治年间再到明后期的万历年间,不少府州户口数不增反降。但是,此表可以大致反映徽州在明代户口数中所占百分比,显示其人口压力比较大。洪武二十六年(1393),徽州户数占全国1.18%,这里权且以弘治五年(1492)徽州户数除以弘治四年全国户数,则弘治四年户数约占1.06%;万历六年(1578),约占1.12%。徽州口数占全国百分比,洪武二十六年,为0.98%;弘治五年,为1.05%;万历六年,为0.98%。其次,在南直隶18个府州中,除弘治四年户口数有误外,洪武二十六年和万历六年,徽州人口分列第7和第8,列长江下游平原的应天府、苏州府、松江府、常州府、扬州府和苏中平原的淮安府之后,比镇江府和长江中游的庐江府、安庆府等大府还要多。如以其中属清康熙六年(1667)设安徽省后的府州,即安庆、徽州、凤阳、庐州、宁国、池州、太平7府,广德、滁州、和州3州来比较,洪武二十六年,徽州是7府3州中人口最多的。而徽州山多田少(详见本文第三部分的论述),可见其人口压力相当大。

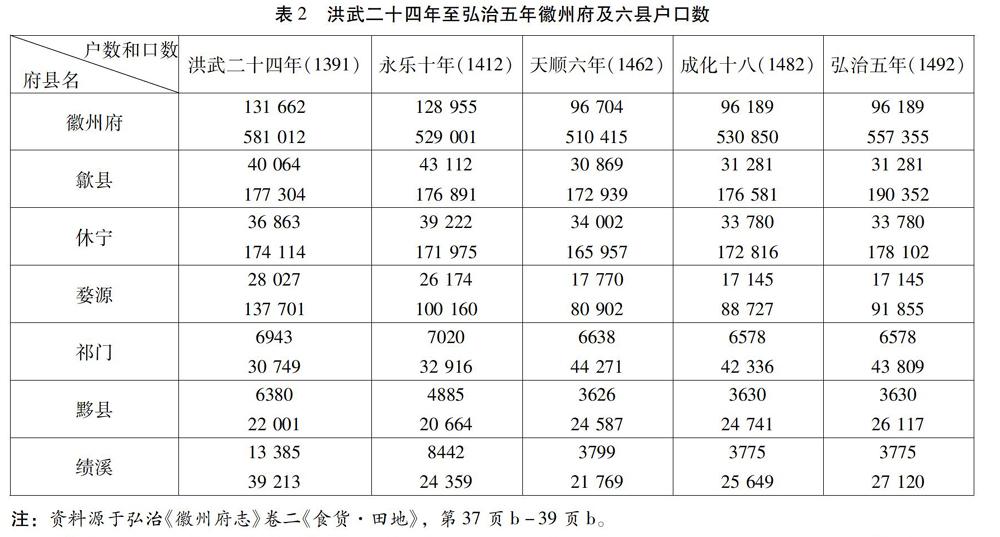

下面再看徽州府六县的户口情况,参见表2。

表2 洪武二十四年至弘治五年徽州府及六县户口数

户数和口数

府县名

洪武二十四年(1391)

永乐十年(1412)

天顺六年(1462)

成化十八(1482)

弘治五年(1492)

徽州府

131 662

581 012

128 955

529 001

96 704

510 415

96 189

530 850

96 189

557 355

歙县

40 064

177 304

43 112

176 891

30 869

172 939

31 281

176 581

31 281

190 352

休宁

36 863

174 114

39 222

171 975

34 002

165 957

33 780

172 816

33 780

178 102

婺源

28 027

137 701

26 174

100 160

17 770

80 902

17 145

88 727

17 145

91 855

祁门

6943

30 749

7020

32 916

6638

44 271

6578

42 336

6578

43 809

黟縣

6380

22 001

4885

20 664

3626

24 587

3630

24 741

3630

26 117

绩溪

13 385

39 213

8442

24 359

3799

21 769

3775

25 649

3775

27 120

注:资料源于弘治《徽州府志》卷二《食货·田地》,第37页b-39页b。

明洪武二十四年,歙县和休宁人口分别为177 304和174 114,只略少于后来隶属安徽、地处长江中游的池州府人口(198 574);徽州人口最少的黟县为22 001,几乎与后来属安徽、地处江北平原和丘陵的滁州人口(24 797)持平,可见徽州在明初安徽府州中人口压力之大。

下面再看不同时期徽州人口密度在全国和南直隶的情况。明代有2京,即:京师(北直隶)、南京(南直隶),13布政使司,即:浙江、江西、湖广、福建、山东、山西、河南、陕西、四川、广东、广西、云南、贵州,面积3 298 462平方公里。洪武二十六年,每平方公里19.07口。其中,徽州府所在南直隶224 208平方公里,洪武二十六年,人口10 755 938,每平方公里47.97口。梁方仲:《中国历代户口、田地、田赋统计》,第207页。这里根据表1相关数据,并按洪武二十六年徽州面积11 500平方公里计算,徽州每平方公里人口密度为51.51口。可见,明代初期徽州人口密度不仅远高于全国平均数,也高于南直隶平均数,可见徽州人地矛盾突出。故此,徽州人不断向周边地区移民,“在洪武二十六年的人口中,安庆、庐州两府的土著比例分别只占22%和30%,余皆为来自江西饶州府和本省徽州府的移民”。曹树基:《中国人口史(明时期)》第四卷,第262页。

上文之所以选洪武二十六年徽州府与全国和南直隶及后来隶属安徽省府州的人口密度做比较,是因该年人口统计数较真实。从上述两表看,明代总人口、南直隶、徽州府及六县洪武以后各朝人口不仅没有增长,有的甚至低了不少,这显然不真实。原因何在?有学者认为,缺乏现代人口统计的技术与制度保障、历代统治者的人口统计主要着眼于赋役、基层政府和民间的漏登和隐匿等原因,使古代人口统计缺乏真实性。明代除洪武朝外,其他朝的统计数字都不真实。洪武十四年(1381),建立起负责户口登记、征收赋税和平均劳役的黄册制。何炳棣说,“除了若干例外地区,黄册都是以全部人口的统计为基础的。……与现代人口调查具有某些相似之处。而直到乾隆四十一年(1776)后,中国才再次进行足以与明太祖时期相提并论的人口调查和统计”;然而,洪武以后由于户口统计关注重心转为财政和赋役、地方豪绅对户口的隐漏、官员的营私舞弊和并户等,“明代的人口数据离事实越来越远是无足为奇的”。参见[美]何炳棣著,葛剑雄译:《明初以降人口及其相关问题:1368—1953》,三联书店2000年版,第3、19页。栾成显亦说,明中叶以后黄册制度开始衰败,黄册中关于人口记载的弊病尤为突出;至明代后期,黄册记载的人口数字与当时实际人口数字相差甚远。栾成显:《明代黄册人口登载事项考略》,《历史研究》,1998年第2期。

那么,如何估算洪武以后的人口呢?曹树基说,明初北方人口稀少,多是外来移民密集分布区;包括皖南在内的南方人口密集,土地资源少,则是人口输出区。明代人口年均增长率大致是4‰~8‰,南方人口增长不及北方,只有3‰~4‰。综合计算,从洪武二十四年至崇祯三年(1630),人口年均增长率为4.14‰。曹树基:《中国人口史(明时期)》第四卷,第235页。这里说的人口统计和增长,一般是指编入府、州、县册籍的在籍人口。再看安徽所在南直隶的人口增长。永乐迁都后,京师改称南京,原京师地区改为南直隶,辖区不变。其人口增长分三种类型:一是凤阳、滁州、徐州的人口高增长,年均增长率可能达7‰;二是庐州、安庆、淮安、扬州等地,年均增长率可能为4‰~5‰;三是江南诸府,年均增长率可能只有3.4‰。至崇祯三年,南直隶人口达3100万。曹树基:《中国人口史(明时期)》第四卷,第275页。徽州府属南直隶的江南诸府,以洪武二十六年徽州人口592 364为基数,采用3.4‰增长率推算其人口增长,徽州中后期人口分别为:弘治四年(1491)为791 754,万历六年(1578)为964 961,崇祯三年为1 069 691。就是说,到万历六年,徽州人口比洪武二十六年增长了62.9%;到崇祯三年,比洪武二十六年增长了80.58%。

关于明代徽州人口增长率,有学者估算为2‰,称从洪武二十六年至万历二十一年(1593)徽州人口增长到90万左右。参见刘和惠、汪庆元:《徽州土地关系》,第29页。笔者认为,根据曹树基《中国人口史(明时期)》所说的徽州所在江南诸府人口增长率所做估算更准确些,故采其说。在田地没有大的增长情况下,明中后期徽州人口增长过快,必然使人地矛盾尖锐化。

二、清代中前期徽州人口压力持续加剧

清中前期徽州人口压力持续加剧,直到后期因太平天国战乱,人口才急剧下降。首先,看清中前期安徽人口状况和人口统计政策给人口数据真实性带来的影响。

关于江南省和安徽省。顺治二年(1645),设江南省,省会驻江宁府(今南京),原为明南京(南直隶)管辖地。顺治十八年(1661),将江南省一分为二,即:江南右布政使司、江南左布政使司。康熙六年(1667),江南省正式分为江苏省、安徽省,改江南右布政使为江苏布政使,江南左布政使为安徽布政使。乾隆二十五年(1760),江南左布政使司正式左迁安庆。从此,安庆正式成为安徽省会。参见安徽省地方志编纂委员会编:《安徽省志·总述》,方志出版社1999年版,第8-9页。

顺治初年,安徽原额人丁1 486 852,内除编审开除逃故无征人丁383 676丁7分4厘,实在人丁1 103 175丁2分6厘。顺治十四年(1657)审增46 545丁5分;康熙元年(1662)审增39 188丁7分5厘,至康熙五十年(1711),共新增人丁275 828丁6分5厘,加上原額人丁,安徽共1 379 004丁1分1厘。雍正十三年(1735),实在人丁1 407 285丁1厘。道光四年(1824),常额当差人丁1 357 660丁1厘,滋生人丁35 708 033丁口。光绪《重修安徽通志》卷七四《食货志·户口》,第3-5页。上述丁口并非人口数,因有丁、分、厘的单位。顺治至乾隆年间编审人丁,旨在定赋役数额。何炳棣说,五年一编的丁口总数不能反映清初人口实际增长,“根据当地人口的多寡和贫富程度每次上报三四百或一二百这样微小的增加,已经成为地方官的惯例”,“17世纪的最后二十五年和18世纪前半期是一个空前太平盛世、政府节樽开支的时代,当税收开支绰绰有余时自然没有必要增加丁额。……顺治八年至乾隆五年(1740)的丁数从来不代表人口”。

[美]何炳棣著,葛剑雄译:《明初以降人口及其相关问题:1368—1953》,第39、41页。

清代何时有人口统计意义的数据呢?乾隆三十二年(1767),丁口编审废止,乾隆决定统计全国实际人口。乾隆四十年,户部明令地方统计人口,“直省民数,令各督抚统饬所属州县查具实在民数,于每岁十一月内同谷数一并造册奏报,仍将奏明数目咨部汇奏。若奏报不实,予以议处。凡州县造报每岁名(按,名当为民)数,令各按现行保甲门牌底册核计汇总,无庸挨户细查花名”。

《钦定户部则例(乾隆朝)一》卷三《户口·直省户口上》,蝠池书院出版有限公司影印本,2008年,第1页b。曹树基说:“乾隆四十一年,中国的人口统计已经完成了从‘人丁向‘人口的转变,这一时点附近的户口数,较之以前已可靠得多。《嘉庆一统志》所载户口不仅因为其可靠而被广泛引用,而且因为其有一套以府为单位的完整数据。”曹树基:《中国人口史(清时期)》第五卷,第70页。据此,他统计出乾隆至嘉庆年间安徽人口,并制成《乾隆四十一年、嘉庆二十五年和1953年安徽分府人口》表,指出1776—1819年间安徽人口平均增长率为4.90‰,徽州人口增长率为3‰。曹树基:《中国人口史(清时期)》第五卷,第101页。现据其表数据并调整各府州顺序制成表3。

关于乾隆四十一年全国人口密度,曹树基说,该年每平方公里超过300人的人口最密集区有17个府、州、厅,主要分布在长江下游和钱塘江下游两岸。每平方公里200~299人之间的为人口密集区,每平方公里100~199人之间的为人口次密集区,每平方公里不足100人的为人口稀疏区,每平方公里不足30人的为人口极稀疏区。曹树基:《中国人口史(清时期)》第五卷,第718-719页。按照该标准,徽州人口密度在乾嘉道三朝,分属次密集区和密集区,是人口压力较大的区域。徽州的人口密度大体与同时期安徽人口密度相当。在安徽各府州中,徽州人口密度和人口总量均居第6。不过,远高于全国同期的数值,乾隆四十一年为2.63倍,嘉庆二十五年为2.45倍,道光三十年为2.37倍,可见徽州在全国各府州中人口密度是较高的。

下面再看乾隆至道光年间人口增长高峰带来的人口压力。何炳棣说,我们视乾隆四十四年到道光三十年人口是平稳增长的,那么全国人口从乾隆四十四年的2.75亿增长到道光三十年的4.3亿,增加了56.3%,年均增长6.3‰。

[美]何炳棣著,葛剑雄译:《明初以降人口及其相关问题:1368—1953》,第75页。在清代技术水平下,最佳状态(“一个人口产生最大的经济效益”的点)似乎在乾隆十五年至四十年(1750—1775)间达到的,人口大概在2.5亿上下,“这样的数字作为适度人口已经过大,任何按比例的进一步增长都会使增加的总数大得可怕”。

[美]何炳棣著,葛剑雄译:《明初以降人口及其相关问题:1368—1953》,第317页。清人汪士铎便惊呼:“人多之害,山顶已殖黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深箐,犹不足养,天地之力穷矣。”

(清)汪士铎:《乙丙日记(选录)1855—1856》,趙靖、易梦虹编:《中国近代经济思想资料选辑》上册,中华书局1982年版,第308页。徽州该时期人口增长压力与全国几乎是相同的。根据表3徽州府人口数据,乾隆四十一年达216.9万,而嘉庆二十五年达247.5万,比清初的百万增加了近150%。由此不难想见,徽州人口快速增长给徽州人的生活和经济发展带来了强大压力。

自咸丰四年(1854)至同治三年(1864),太平军和清军在徽州展开拉锯战,战争带来的屠杀、饥荒和瘟疫使人口大量死亡,徽州人口由战前1851年的271.5万降至1865年的62.3万,损失209.2万,高达77%。此后,徽州人口增长缓慢,1910年仅82.3万,1953年仅94.9万。

曹树基:《中国人口史(清时期)》第五卷,第504页。不过,作者对太平天国战争给徽州人口造成损失的估测前后不一。该书第500页说,这场战争使徽州人口损失60%左右,由1851年的271.5万降至108.5万。除去离乡的商人户籍,1865年徽州常住人口约71万。

通过上面两部分的数据分析和比较可以看出,从明初到清中前期徽州人口呈加速增长之势。如果按曹树基所说徽州所属明代南直隶江南诸府的人口增长率来推算,那么,明代徽州人口从洪武二十六年的59.2万增至明中期弘治四年的82.6万,再增至明后期崇祯三年的132.4万,共增长了123.65%。明末农民战争和清军入关后的战乱对徽州影响不太大,人口没有多少损失。入清以后,徽州人口增长加速。据清中期乾隆四十一年可靠的人口统计,徽州人口达216.9万,到咸丰元年(1851)达历史最高值的271.5万,这比崇祯三年多了164.5万,增长1.54倍;比洪武二十六年增长了212.3万,增加了近3.6倍。然而,这一时期徽州行政区划没有变化,田地亦无大的增加。而人口增长如此之快,体量如此之大,必然使人地矛盾尖锐化。

三、人均田地少和田硗地瘠使人地矛盾更显尖锐

研究明清徽州人地矛盾,不能仅看这一时期人口增长和人口总量带来的压力,更要看其人均占有的田地。因为,单从人口密度看,徽州虽是人口密度较大地区,但并非人口最密集地区。问题在于,和地处平原的多耕地和水田的府州不同,徽州山多田少,且田硗地瘠,这是导致徽州人多地少矛盾的重要原因。

首先,从人均田地来考察明清徽州人地矛盾。先看明代徽州人均田地及与全国的对比。

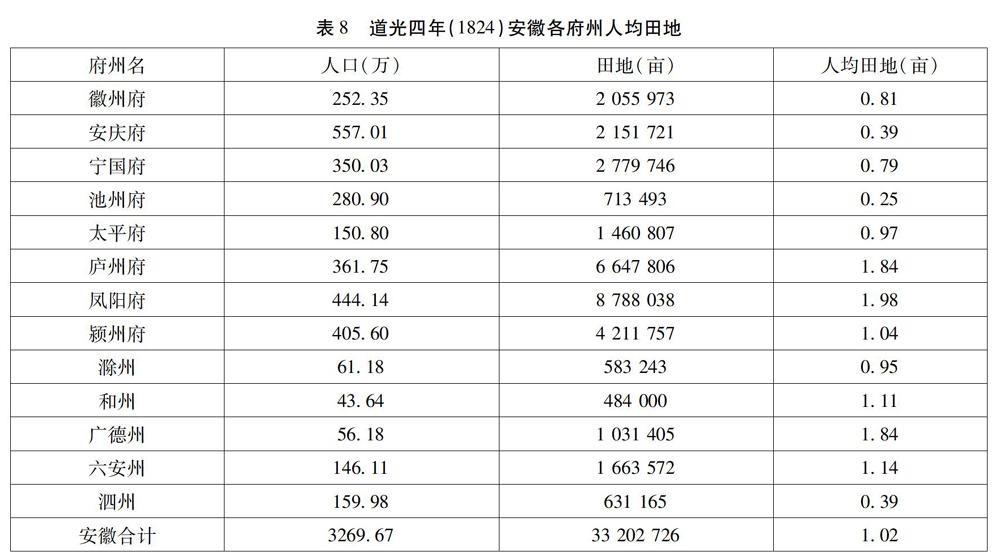

由该表看,可将道光四年安徽各府州人均田地分为三档,即:1.84~1.98亩为高档,有3个府州;0.79~1.14亩为中档,有7个府州;0.25~0.39亩为低档,有3个府。徽州虽然位列中档,但居于后列,如从全省看,居13个府州的倒数第5。由于清代安徽全省折实田地增长缓慢,顺治十四年(1657),31 836 761亩;乾隆十八年(1753),3 276 6961亩;道光四年(1824),34 078 633亩。

光绪《重修安徽通志》卷六九《食货·田赋》,第16-19页。167年只增加了2 241 872亩,年均增长率仅0.04%。因此,道光朝的数字大体能反映清初至此时全省各府州的人均田地数。

如从这个数字看,清代中叶徽州并非安徽人地矛盾最突出的府。然而,这只是表象。因为,徽州田地中不能从事粮食耕作的山地占很大比重。徽州位于江南丘陵,基本是丘陵和山地,黄山至牯牛降和九华山一带,基岩为坚硬耐蚀的花岗岩,山体高度较大,多超过1000米。黄山主峰光明顶高达1841米,为全省最高山脉。这些山地四周基岩易风化和侵蚀,成为低山和丘陵,其中有许多山间谷地和盆地。徽州基本无大的耕作平原,山多地少是徽州土地资源的基本特征,有“八分半山一分水,半分农田和庄园”之说。因清代安徽方志缺乏各府州水田、旱地和山地亩的记载,故这里以当代安徽不同类型田地的统计数据来分析。1987年,全省田地6595.37万亩,其中,水田2595.42万亩,旱地3999.95万亩。全省各大区域情况是:淮北平原区,耕地占49.98%,水田占8.14%,旱地占77.12%;江淮丘陵区,耕地占24.11%,水田占39.10%,旱地占14.44%;沿江圩区,耕地占17.02%,水田占33.17%,旱地占6.54%;大别山区,耕地占3.32%,水田占7.24%,旱地占0.79%;皖南山区,耕地占5.57%,水田占12.44%,旱地占1.11%。参见安徽省地方志编纂委员会编:《安徽省志·农业志》,方志出版社1998年版,第18-19页。可见,包括徽州在内的整个皖南地区耕地仅占全省5.57%。虽然,这时婺源已划归江西省,但其田地在全省所占比重很小,大体不影响这里的分析结果。如据上表看,位列最后的池州府、安庆府分别位于长江中游沿江平原的南北,泗州则位于沿淮平原,因此可耕作的农田所占田地的比例要远高于徽州府。由此可见,徽州人地矛盾在各府州中无疑属最严重之列。

问题的严重性还不止于此。徽州不仅可耕田地少,而且田硗地瘠,不利农耕。康熙《徽州府志》说:“郡之地隘,斗绝在其中。厥土骍刚而不化,高水湍悍少潴蓄。地寡泽而易枯,十日不雨则仰天而呼,一骤雨过,山涨暴出,其粪壤之苗又荡然空矣。大山之所落,多垦为田,层累而上指至十余级,不盈一亩。快牛利剡不得田其间,刀耕火种,其勤用地利矣。自休之西而上尤称斗,入岁收堇不给半饷,多仰取山谷,甚至采薇葛而食。暇日火耕于山,旱种旅谷。”康熙《徽州府志》卷二《舆地志下·风俗》,第67页。据现代地理学分析,徽州多黄壤和红壤,耕层浅,有机质含量较低,有明显富铝化现象。由于地形高低、水分多寡及母质不同,一般丘陵岗地,以黄红壤为主,有发育在第四纪红色黏土层风化物上的黏质及黏质侵蚀黄红壤、砾石黄红壤,有发育在白垩纪红色和紫红色砂岩风化物上的砂红壤。低山丘陵的母质多半是花岗岩、片麻岩,石英砂岩、千枚岩等残积坡积风化物,一般形成黄壤。徽州的水稻土属潴育性沙泥土,由山河冲积物发育的黏质土壤面积较小,且大部分发育为青浆泥,为潜育性水稻土,稍具冷性。山区深冲垄田分布有冷水田与陷泥田。冷水田處在深山,日照短,霜多雾大,受低温山水及冷泉灌溉影响,水冷浆寒,影响水稻发棵和生长。陷泥田除土性寒冷外,土壤物理性状不良,土体稀软,严重妨碍耕作及水稻生长。

安徽师范大学地理系编:《安徽农业地理》,安徽科学技术出版社1980年版,第19-21页。

综上所述,从明代至清代中前期,徽州人均田地和全国总数相比,差距不断拉大。徽州人均田地和安徽全省及相关府州相比,在明代仅及全省平均数的1/4左右,列全省倒数第3;在清代,平均数虽有提升,但仍居全省倒数第5,似乎不是安徽人地矛盾最严重的。然而,徽州田地中无法从事粮食耕作的山地占了很大比重,且在可耕地中因地质和气候因素致使田硗地瘠,十分不利于农耕,这无疑加剧了徽州的人地矛盾。因此,明清徽州无论是在全国还是安徽都是人地矛盾最突出和严重的地区之一。

余 论

总之,明清徽州因人口快速增长、人口体量大、人均田地少、可耕作田地少和地贫田瘠等因素的叠加作用,使其人地矛盾空前加剧,这是民众大量经商的基本原因。对此,明清文献多有记载。明弘治时徽人经商还很少,“读书力田,间事商贾,衣冠至百年不变,安土重迁”。

弘治《徽州府志》卷一《风俗》,第10页b。然而,到万历时情况丕变,“嗟夫!吾邑之不能不贾者,时也,势也,亦情也。……今邑之人众几于汉一大郡,所产谷粟不能供百分之一,安得不出而糊其口于四方也。谚语以贾为生意,不贾则无望,奈何不亟亟也”。

万历《歙志·货殖》,张海鹏、王廷元编:《明清徽商资料选编》,黄山书社1985年版,第45页。清代徽人赵吉士亦说:“徽之山大抵居十之五,民鲜田畴,以货殖为恒产。”康熙《徽州府志》卷二《舆地志下·风俗》,第67页。故有学者说:“徽商兴起于明中叶的成化、弘治年间,发展于嘉靖、万历时期。在成、弘以前,徽州人以务农为主,经商者不多。如果把明代徽州人口的增长和徽商的成长联系起来,不难看出,明中叶以后,徽州人大量走出家门经商,主要原因是由于人口增长的压力。”

刘和惠、汪庆元:《徽州土地关系》,第29页。不过,历史文献记载和当代学界研究仍有三个方面颇值辨析。

一是,明清徽州人经商到底达到什么规模?明清文献有的说“十九为商”,如,“小民多执技艺,或负贩就食他郡者常十九”,(明)顾炎武著,黄坤校点:《天下郡国利病书》第九册《凤宁徽备录·徽州志》,上海古籍出版社2012年版,第1024页。“徽人十九为商”。

《歙县潭渡杂记·烈妇程氏传》,张海鹏、王廷元编:《明清徽商资料选编》,第5l页。有的说“十七在天下”,如明人王世贞说:“新安僻居山溪中,土地小狭,民人众,世不中兵革,故其齿日益繁,地瘠薄,不给于耕,故其俗纤俭习事。大抵徽俗,人十三在邑,十七在天下,其所蓄聚则十一在内,十九在外。”

《弇州山人四部稿》卷六一《赠程君五十叙》,张海鹏、王廷元编:《明清徽商资料选编》,第42页。笔者以为,这些说法可有三种解释。首先,这些说法往往是泛指,意在强调徽州人经商普遍。其次,所谓“徽人十九为商”等,当指某些宗族和村落(明清徽州基本是聚族而居)中经商的户数,而非人数。即便是说家族或村落的男丁“十九为商”也是相当少见的。虽然明中叶以后徽州职业观发生转变,出现“贾不负儒”“左儒右贾”“士商异术而同志”“儒名贾利”“儒贾迭相为用”等新观念,重商风气在徽州形成,明清徽州甚至被称为“商业社会”,“新的商业价值观的宣传和接受,减轻了徽州人从商的心理压力”,李琳琦:《徽商与明清徽州教育》,湖北教育出版社2003年版,第206页。但是,明清徽州职业观的核心价值取向仍是以儒为本和以士为先,崇儒贵士,科举功名仍是徽州宗族追求的首要目标。参见徐国利:《明清徽州新儒贾观内涵与核心价值取向的再探讨》,《安徽大学学报》,2013年第5期。因此,家族里业儒和事农者不在少数。明末歙县的知县傅岩说得很清楚:“徽俗训子,上则读书,次则为商贾,又次则耕种。”

(明)傅岩:《歙纪》卷五《纪政绩·修备赘言》,黄山书社2007年版,第50页。再者,上面所说情况即使在歙县、休宁等发达县域的一些家族和村庄可能存在,但在整个徽州并无普遍性。有学者对《清光绪绩溪县九都户口环册》登录户数及职业做了统计,指出九都616户居民,为士者14户、务农者180户、事工者48户,经商者216户,从事其他职业者24户,职业不明者134户。

刘猛、陈琪:《清末徽州户口循环册研究》,《安徽史学》,2015年第1期。可见,虽然该都经商户最多,占总数的35%,但远未达到文献所说的“十九为商”或“十七在天下”。这虽是光绪年间的统计,但考虑到清末经商之风在徽州已盛行,它对客观评估明清徽州经商人数仍有极大帮助。

二是,徽州较落后的县乡在明中后期仍以农业生产为主,至清代因人地矛盾急速加大,经商之风才开始盛行。嘉庆《黟县志》便说,“往者户口少,地足食,读书力田,无出商贾者。《徽郡六邑评》所谓黟县男耕女绩麻,盖纪实也”,“国朝生齿日盛,始学远游,权低昂,时取予。为商为贾,所在有之”。嘉庆《黟县志》卷三《地理·风俗》,第3页。可见,明代黟县相较于清代人地矛盾还不太紧张,人们仍以读书和力农为本。到清代“生齿日盛”,人们开始经商,但也只是“所在有之”。这一点从明清徽州族规家训有关职业的规定也能看出。总体上看,明中叶至清代徽州族规家训大多教导族人以士农工商为正业,甚至强调经商事贾的必要性和重要性,但仍有一些宗族主张耕读传家,反对子弟经商和为工。如,清婺源江氏《省躬训十条·生理》说:“学者先治生,宦家尤所急。多因蒙世业,不想务生理。坐食能几何,贫穷应立至。所以劝读书,门户方可立。不(按,当为‘否)则劝本业,亦自了衣食。切莫图放债,放债多怨詈。切弗走江湖,江湖多损失。……惟持田与士,此是靠金漆。”道光婺源《萧江家乘》卷一一《彝训》,第27页。清黟县湾里裴氏家族将培养子弟为士进举作为首要任务:“学富五车,才储八斗,佳子弟也。而不多得也,则涵养培植之方要矣。”

咸丰黟县《湾里裴氏宗谱》卷一《家规·训饬子弟》,第2页。类似强调养族中子弟走科举为士之路和反对“舍本务末”的族规家训并不少见,说明不少徽州家族未必经商或是经商人数很少。

参见徐国利:《从明清徽州家谱看明清徽州宗族的職业观》,《河北学刊》,2011年第6期。

三是,清后期徽州因太平天国战乱,人口减少近80%,人地矛盾大为缓解,但其田地依然无法解决大量民众的生存问题,加上经商之风已成习俗,经商仍被徽人视为谋生的重要手段。近代学者绩溪人胡适便说,“正因为我乡山区粮食产量不足,我们徽州人一般都靠在城市里经商的家人,按时接济”,“所以离乡撇井,四出经商,对我们徽州人来说,实是经济上的必需。家人父子夫妇数年不见也是常事。同时家人的日用衣食以至于造房屋、置田产,也都靠远在外乡的父兄子弟汇款接济”。胡适口述,唐德刚译:《胡适口述自传》,安徽教育出版社2005年版,第4页。经商之风晚起的黟县同样如此。民国黟人胡庆存的《黟县乡土地理》“风俗”篇说:“(黟县)俗重贸易,男子成童,即服贾四方,视农工为残业,劳力而不可谋蓄积。”张海鹏、王廷元编:《明清徽商资料选编》,第29页。明代黟县方志记载该县“无出商贾者”,至清代百姓始远游经商。然而民国人写的乡土志却说黟县已是“俗重贸易”和“视农工为残业”了,可见明中后期以来徽州经商风俗变迁之巨。当然,所谓乡人“四出经商”“服贾四方”等都只是意谓视经商为重要的谋生手段而已。

总之,徽州地域虽然不大,但各县乡和各宗族情况却存在诸多差异。因人地矛盾紧张导致的生活压力与新儒贾观及商业观对人们经商的促动作用,在不同县域、不同时期和不同宗族颇有差异。因此,对明清徽州人地矛盾导致的徽人大量经商问题不能笼统地看,而要作历史和具体的分析,只有这样才能最大限度接近历史事实。

责任编辑:孙久龙